万历江南文人篆刻生活中的印谱制作与出版

2020-02-14王维

⊙ 王维

我国古代传统的出版业主要可以分为官刻、私刻以及坊刻三种基本的图书出版模式。所谓官刻,顾名思义即是指官方出资并组织的刻书出版行为,一般而言,官刻的书籍多为经史典籍。私刻、坊刻是相对于官刻而言的民间出版行为,它们二者之间的区别在于是否以盈利为主要目的。简而言之,私刻一般来说是私家刻书行为,并不拿到市场上流通,而坊刻则不然,其等同于民间的出版社,是以盈利为目的的经营性刻书行为。

明代以来,一个十分明显的趋势即是官刻的衰落和私刻的勃兴,有研究者指出:“纵观明代图书出版,有一现象特别引人注目,即官方出版由兴盛而逐渐衰落,而民间出版则由沉寂而迅速发展、勃兴,最终成为明代出版业举足轻重的不可忽视的力量。这一现象在嘉靖、万历年间的江南地区表现得尤其显著。”[1]之所以江南地区表现得尤其显著,显然是与江南地区发达的商品经济及繁荣的文化市场关系密切。另外,在国家政治控制逐渐松弛、江南浓厚的文化底蕴等因素的综合作用下,万历江南民间出版业达到了空前的盛况。

另有学者统计了明代江南书坊的数量,经过估测,有明一代全国共有民间书坊400家左右,而其中就有半数集中在江南地区,分别是南京104家、苏州67家、杭州36家。[2]足可见其热闹程度。

还有一点值得关注的是,民间私人书坊由于盈利的需要,所出之书大多是贴合市民生活的畅销书,而非官方书籍“不过《四书》《五经》《通鉴》《性理》之书”[3]。

以上的描述足以显现出晚明江南民间书坊和出版业的发达,而这为万历时期印谱的刊行创造了得天独厚的有利条件。

一、万历时期印谱的版式、制作、价格与防伪

印谱作为印章的载体,对于印作的保存和传播有着非同一般的意义,黄惇先生认为印谱大体可以分为集古印谱、摹古印谱以及创作印谱三种基本形式。对于印谱在历史上逐渐完善的过程,他在《中国印论类编》“论集古印谱与摹古印谱”提要中说:

印谱在历史上作为图录的形式出现,也有着逐渐完善的过程,大体上经过了一、手摹成谱,二、刊刻成谱,三、钤拓后剪裱成谱,四、刊印序跋和框格后钤拓成谱,五、制版后印刷成谱等五个阶段。[4]

另外,韩天衡先生对印谱类型进行细分,就梳理出至少26类之多[5],虽然韩先生认为这还不是很完备的统计,但是对于我们来说,他所列述的这26种不同种类的印谱已经基本包含了我们现在所能够见到的印谱类型。

那么,既然有如此种类众多的印谱传世,这些印谱的样式和制作究竟有什么异同之处呢?谈到这个问题,不得不指出,我们这里所要探讨的实际上是一个关乎印谱这一书籍样式本身的问题,而不是针对印谱中篆刻艺术的研究。

以下,我们便来对万历年间的一些较为重要的印谱作一番简单地比对,看看它们在版式、制作等方面究竟有哪些特征。当然,需要说明的是,我们这里可能更多的是立足于书籍史和印刷史的视角。

首先,我们有必要对隆庆至万历时期最为人们所称道的三部原印钤盖的集古印谱一番比较,它们分别是成谱于隆庆六年(1572)的《顾氏集古印谱》、成谱于万历十五年(1587)的《杨氏集印章》以及成谱于万历二十八年(1600)的《范氏集古印谱》。之所以把这三本印谱拿来对比,是因为我们往往将此三谱认为是原钤印谱的典范之作,那么我们自然就要看看它们的典范性体现在哪里了。

《顾氏集古印谱》局部

《杨氏集印章》局部

《范氏集古印谱》局部

从以上三谱图片的比对中,我们不难发现,虽然都是原印钤盖,与《杨氏集印章》不一样的是,《顾氏集古印谱》和《范氏集古印谱》中都有边框和界格,从界格的样式来看,明显呈现出内在的继承关系。而《杨氏集印章》却是一本纯手工印谱,它没有边框和界格,只是在空白的纸面上作了一系列印章钤盖和注解的工作,不过,它所钤印和注解的位置却好似受到了界格的限定,与《范氏集古印谱》如出一辙,这是一个值得关注的问题。既然《杨氏集印章》不存在模仿成谱晚于《范氏集古印谱》的可能,那么就必然有一个其参考的标准样式。其实这一样式便是万历三年(1575)刊行的顾氏《印薮》,由于《印薮》的发行量巨大,看到的人也众多,逐渐地,顾氏《印薮》的版面形式成为了万历时期印谱制作的范式。

《印薮》顾氏芸阁朱刻本局部

可以说,这样的一种谱面样式逐渐被认可和定型下来,成为后来印谱制作的范例,影响深远。万历时期的印谱大多始终没有脱离以顾氏《印薮》为基准的样式,其边框、界格以及印章与注解的位置在大部分印谱上得以继承和延续。

《顾氏集古印谱》谱面版式示意图

不过,虽然说万历时期印谱版面的制作始终没有完全跳出《印薮》的基本格局,但在文人篆刻家不断的制谱实践中,印谱的版面样貌也在不断地发生着变化,其中最为典型的变化就是界格的简化与边框的强化。

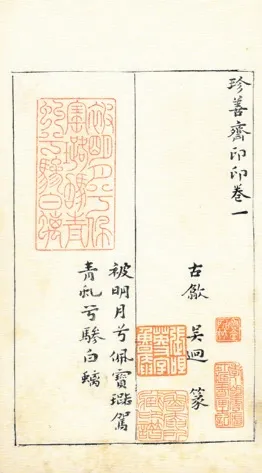

对于万历时期印谱界格的简化而言,最常见的就是将印章与释文、钮式等注解之间打通,不再设界格,如成谱于万历三十年(1602)程远的《古今印则》、成谱于万历四十五年(1617)苏宣的《苏氏印略》、成谱于万历四十五年(1617)张灏的《承清馆印谱》、成谱于万历四十六年(1618)吴迥的《珍善斋印印》等皆是这种类型。

明·程远《古今印则》局部

明·苏宣《苏氏印略》局部

明·吴迥《珍善斋印印》局部

以下,我们以示意图的方式绘制出万历时期印谱版式中界格的这一微妙变化:

万历时期印谱界格变化趋势示意图

此外,万历年间的人们已经注意到了印谱谱面边框的艺术性,出现了如万历四十二年(1614)成谱的吴迥《晓采居印印》这样复杂形式的边框。

明·吴迥《晓采居印印》局部

需要说明的是,我们所说的万历年间印谱界格与边框的变化趋势,仅仅是从宏观的角度对万历年间留存印谱谱面版式考察的结果,并不代表万历年间的所有印谱都是按照时间的顺序弱化界格、强化边框的,相反,一些印谱则完整地保留和延续了顾氏《印薮》的谱面样式,只不过从总体趋势上来说,万历年间的印谱有这种发展的倾向。

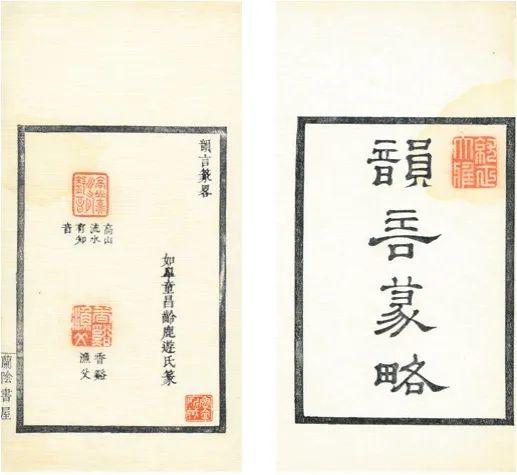

事实上,万历时期人们对印谱版式的这一变革和探索直接影响了清代人印谱的制作,总体上来说,弱化界格、强化边框的做法在清代继续发展,逐渐促成了“无界格、重边框”新的印谱谱面范式的确立,这可能主要是为了方便摆布不同大小的印章以及展示捶拓后的边款而采取的一种化繁为简的措施,而万历时期的人们作出了重要的探索。

清·童昌龄《韵言篆略》 成谱于康熙四十七年(1708)

一般来说,印谱的发行量受到各种因素的制约,不会太大,尤其是原印钤盖的印谱以及文人创作印谱更是相对流通较少。因此,在多数情况下并不存在印谱的价格和防伪问题,更不会在谱中有明确的标注。不过,须要指出的是,万历三年(1575)的木刻本顾氏《印薮》是个例外,由于《印薮》的发行量非常巨大,印数很多,所谓“尔时家至户到手一编”,因此,价格和防伪便成了一项不得不考虑的问题。顾氏《印薮》芸阁朱刻本中有一“扉页”,朱印了一枚古玉玦,下有墨印一方,印文曰:“经文纸,水花硃,双印,每部价银一两五钱,恐有赝本,用古玉玦印记。”其中明确标注出了价格和防伪说明,从朱印的古玉玦印记不难看出玉玦表面纹理的复杂,这是当时比较通行的通过辨识复杂纹理来达到防伪效果的手法,这一方法至今仍然被运用在许多方面。而其“一两五钱”的标价就如同我们现在书籍的定价一样,完美诠释了当时商品经济环境下的“市场运作”。

顾氏《印薮》芸阁朱刻本防伪页

二、从集古印谱到文人自制印谱—著作权的获得及篆刻地位的变化

一般来说,中国印谱的历史肇始于宋代杨克一所编的《集古印格》,而后一直到明代,印谱并不为人所关注。韩天衡先生说:“流传在民间的印章,从北宋杨克一开始汇编印谱,一直到明代初期,前后有多少印谱出现呢?讲不清楚。我读到的大概有20种,但《中国古籍善本书目》里一本都没有收录。”[6]由于早期的印谱关注度很低,影响力也更是微乎其微,所以自然也无法奢望会在《中国古籍善本书目》中有所收录了。

不过自明代以来,这样的状况有所改善,首先是在明代中期的正德十年左右,苏州人沈津曾据宋代王厚之《汉晋印章图谱》的模式增加了元人吴叡和自己摹刻的古印章,汇集成册,名曰《沈润卿刻谱》,此外,四明人柴季通从元代赵孟頫《印史》中选了最佳的45方印摹勒上石,是为《印史》石刻本,而这一石刻本是在万历集古印谱大规模出现之前篆刻取法的重要参考资料。

然而,向来缓慢发展的印谱历史却被《顾氏集古印谱》的到来彻底改写了,由于是原印钤盖,而且收印量达1700余方,为当时之最,所印的20部《集古印谱》被抢购一空。甘暘在《印章集说》中称赞道:

隆庆间武陵顾氏集古印为谱,行之于世,印章之荒,自此破矣,好事者始知鉴赏秦汉印章,复宗其制度。[7]

应该说,原印钤盖的《顾氏集古印谱》对当时刚刚起步的文人篆刻家们来说确实意义非凡,因为他们从未见过如此众多和精致绝伦的印拓,所以正如甘暘所说的那样“印章之荒,自此破矣”。同时,正是鉴于该谱的成功,以及仅仅20本的缺憾,顾氏又在万历三年(1575)推出了木刻本《印薮》,《印薮》即是交由明代私人书坊完成印制的,通过赵宧光“尔时家至户到手一编”的描述,可见其印数很多,刊印的速度也很快。《印薮》之后,各类集古印谱如泉涌般出现,有手工钤盖的,亦有刻本,混杂其间,可谓一时之盛。试想,如果没有江南地区雄厚的民间出版能力,是不可能有印谱的如此盛况的。

受集古印谱的启发,逐渐地,文人自制印谱继何震《何雪渔印选》之后开始集中出现,而这种自制印谱又可以分为两种情况:一是自己为自己作谱,如梁袠的《梁千秋印隽》、苏宣的《苏氏印略》等;二是多位当时名家的作品汇编,最为典型的就是张灏集同时代印人而成的《承清馆印谱》,以及后来出于崇祯年间的《学山堂印谱》。黄惇先生在《中国印论类编·论文人创作印谱》之提要中称:“晚明以来,印谱的种类越来越多,有以历史人名为题材刻印而成谱者,有以古代名篇为题材刻印而成谱者,凡此种种,不一而足。”[8]事实上,这一切还要归功于明代万历年间印人们所作出的突破。另据韩天衡先生《中国印学年表》可知,大规模自刻印谱的出现是在万历后期开始的,尤其是到了万历三十八年(1610)以后,似乎成了一座分水岭,《梁千秋印隽》《胡氏篆草》《求定斋印章》《金一甫印选》《宝印斋印式》《晓采居印印》《鸿栖馆印选》《苏氏印略》等等一大批自刻印谱横空出世[9],可谓盛况空前。

事实上,文人自制印谱能够如此大量和集中地出现,客观上来讲,得益于明代后期江南地区民间坊刻出版业的发达,由于较快的出版速度和较低的出版成本,其为印谱这一特殊的出版物提供了很好的传播保障和技术支持。另外,值得我们思考的是,文人自制印谱的盛行从侧面体现出文人篆刻家地位的提升,他们不仅能够将自己的印章当作一种为人们所喜爱的艺术形式汇辑成谱,还在这些出版的自己的印谱中获得了著作权,而这一著作权的获得,不仅是对文人篆刻艺术的肯定,还是对从事文人篆刻活动的认可,同时,也正是基于这样的状况,文人自制印谱在后世逐渐成为印作流传的主要方式,而明代万历时期的这批印人有着筚路蓝缕之功。

注释:

[1]杨军,杨华林.论明代江南民间书坊的勃兴及其社会意蕴[J].出版科学(卷24),2016(5):111.

[2]缪咏禾.明代出版史稿[M].南京:江苏人民出版社,2000:62,77-78.

[3]顾炎武.顾亭林诗文集[M].北京:中华书局,1959:30.

[4]参见黄惇.中国印论类编[M].北京:荣宝斋出版社,2010:568.

[5][6]韩天衡.九百年印谱史漫说[M].中华书画家,2016(9):98.

[7]甘暘.印章集说[M].万历丙申刻钤印本.

[8]参见黄惇.中国印论类编[M].北京:荣宝斋出版社,2010:664.

[9]参见韩天衡.中国印学年表[M].上海:上海书画出版社,2012:7-12.