粤印留痕,忆几段藏谱旧事

2018-09-21梁基永

梁基永

印谱,顾名思义是汇集历代官私印章及印人所刻印章作品的一种专门载体。它是历来篆刻从实用到艺术形态的汇编,也是后人学习篆刻艺术必不可少的范本。明清以来,文人参与了印章创作,印学研究风气大盛,印谱作为印章的载体便为印人和爱好者们所宝爱,喜爱收集印谱的文人学子大有人在。

机缘际会,笔者收了十几年的广东印谱,所得不过数十种,虽然数量看来有限,却实在是迄今所知广东古代印谱最多的一种,五年前已化私为公,今日都静静地藏在广州图书馆的书库中,可保其天年。而说起印谱收藏,倒是想写写这批印谱背后几个广东藏家有关的故事,望从中窥探广东印谱的珍贵之处。

潘氏一家四代的古铜印缘

冼玉清《广东印谱考》曾经概括说,整个清代广东的古铜印,其实只有一个大宗,就是潘氏的收藏。据笔者统计,整个广东古铜印谱系中,确实只有潘氏旧藏与居巢旧藏两笔,居巢旧藏有70余方,与潘氏相比,仅得零头而已。

潘氏来自于福建,乾隆时落户番禺河南岸,即今日广州海珠区南华西街一带。由经营十三行之同文行(后改名同孚行)成为广州首富,潘氏收藏铜印,由第二代潘有为开始。潘有为(1743-1821)乾隆三十七年进士,官内阁中书,为翁方纲弟子。受到翁氏影响,他喜欢收藏古代青铜器,又富于资财,所得非常丰厚。他所藏的古铜印接近1000方,集为《看篆楼古铜印谱》,目前所见,仅笔者旧藏的一部扉页有“嘉庆丁丑”(即嘉庆二十二年,1817年)年款,可知此谱的准确成书年代,其余各馆所藏均无扉页。这批古铜印,原藏者为安徽金石收藏家程瑶田,程有很高的鉴赏能力,所以伪印极少。此谱收官印达164方,私印700多方,其他印100多方,書口有“看篆楼古铜印谱”楷书字样,共装八册,每页有毛笔手写官印或私印及编号字样。

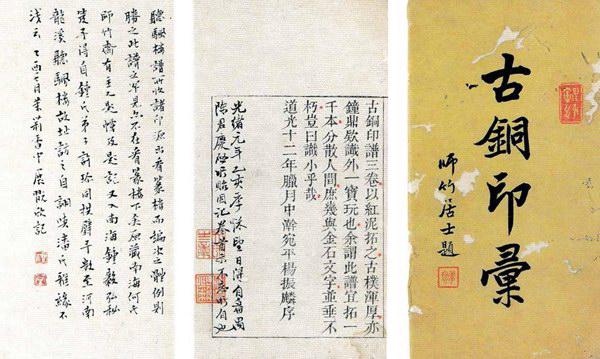

潘有为的侄子,潘正炜继承了同文行的行商身份,受到父亲和叔父影响,他也是一位好古风雅之士。潘有为的铜印到了潘正炜的手上,数量大概尚有四分之三,即600余方,集为《听帆楼古铜印谱》六册。此谱成于道光十二年(1832)每页书口有淡绿色的“古铜印汇”以及“听帆楼”篆书字,书前有版刻序两篇,一篇为两广总督百龄为潘有为《看篆楼古铜印谱》所写原序,其二为道光十二年宛平杨振麟序。

潘家同文行,经营到了道光年间,已经逐渐走下坡路,这时候,潘有为的孙辈有一支另起炉灶,经营茶叶生意,即后来赫赫有名的海山仙馆主人潘仕戎(1804-1873)。潘仕成的大宅海山仙馆,是清末华南最显赫的富商豪宅,也是当时官僚与外商聚会的会所之一。里面收藏的铜器、古画、珍宝,不可计数。他辗转获得了潘有为所藏的100多方古铜印,辑为《宝琴斋古铜印谱》。此谱非常罕见,无序跋,无扉页,只有书口有篆书“宝琴斋”三字,罗福颐《印谱考》谓“是谱失鉴藏人姓氏”,冼玉清则考订出是潘仕成所藏印,宝琴者,指海山仙馆所藏“天蚃”琴(今藏广州博物馆)。从数量看,流传到潘仕成这一代,潘有为的古铜印只剩100多方。

潘氏家族最后一次辑刻家藏印谱,在光绪二十年(1894),潘有为的重孙,潘仪增(字伯澄),即名诗人潘飞声的堂兄,拓印了自己所藏的古铜印为《秋晓庵古铜印》十册,首八册均为潘仪增自藏印,后两册乃番禺居巢所藏铜印。然而罗福颐评价认为,这套印谱赝品占了大半,真者不过20余方。按照潘仪增自己序言中说:“先高伯祖毅堂都转公旧藏古铜印,由汉递宋元千有余颗,拓为《看篆楼古铜印谱》,翁蕈溪学士采入《两汉金石记》,海内盛称之。自遭兵燹,诸印散失,余生也晚,不获摩挲先世法物,顾性之所嗜,亦尝搜辑古铜印百数十品。”

潘仪增所谈的“自遭兵燹”,盖指嘉庆末年以来,不断的分产,两次鸦片战争,给潘家带来很多打击。潘氏藏印后来部分辗转又流回江南,现在有少量在上海博物馆和西泠印社等馆中。

佛山两大家藏谱饶有佳趣

仪清室所藏广东古印谱,其最大来源,乃是佛山已故藏家钟毅弘(1901-1966)所藏。钟毅弘原名志棠,以字行,佛山人,曾在香港开设铁铺,又在佛山经营“仁寿堂”中药店,最后在广州珠江塑料厂退休,来往于佛山与广州两地。他学画于北京著名山水画师胡佩衡,又与广东国画研究会的潘达微、卢子枢、罗落花等为好友,经常一起作画切磋,留下不少作品,今存佛山博物馆。

钟毅弘并不是富商,然而他的收藏,却在近代佛山颇有名气,他注重收集佛山本地旧时藏家所散出来的藏品,例如吴荣光家族的藏品,就有不少到了他的书斋中。他的藏书藏画之所,据佛山博物馆张雪莲的文章记载,在佛山行仁里,楼高两层,名为“晓清西楼”,又以所藏宋代所拓《汝帖》名为“宝汝楼”,所藏以古籍善本、印谱、碑帖尤为可观。

据吴灏先生对笔者回忆,当年钟氏经常来往广州佛山两地,也有点闲钱买旧书和书画。少年的吴灏就是在钟氏书斋中,第一次见到石涛的真迹。钟氏晚年将所藏印谱,转归弟子李氏,笔者从李氏处所得甚多,先后数年间,计有《听帆楼古铜印谱》《宝琴斋古铜印谱》《秋晓庵古铜印谱》及《风满楼古铜印谱》等,其中最主要的一种,则是吴荣光自己手集的《筠清馆古铜印谱》,里面所收古铜印均为吴氏师友由各地寄赠,吴荣光自己手写释文与来源,这册印谱是迄今所见最早广东古铜印谱,由吴氏家族递藏,钟毅弘自己手写长题。

钟毅弘自己也能刻印,笔者所得有《晓清楼印谱》,乃他自己手拓并有边款,印学邓尔雅风格。钟毅弘的藏书,其贵重者尚不止此,据王贵忱师回忆,20世纪50年代初,钟毅弘曾经有意出让两册《永乐大典》,托人到广州问询商承柞先生,索价500元,商老拿不出这样的现金,问王师是否有意思。500元当时颇难筹措,事件后来为北京图书馆所得知,马上派人南下到佛山,按值购入了两册《永乐大典》。

钟毅弘喜欢在藏书上题字和盖印,也喜欢钞书,笔者所藏各谱上,多有他的行书题字,字体作董香光体,流畅文雅。又喜欢用他自己印的淡绿色“晓清西楼”专用纸钞书,笔者藏有其中两册,钞吴昌硕的传记等,闲时把玩,饶有佳趣。

另一位藏印章和印谱的大家,今日更少人提及,是守高室主人吴元浩,字瀚波。吴元浩民国年间在佛山经营戏院,资产颇丰,平生唯爱收印章,据笔者采访其儿子所得,提及其父亲所说印章达数千方,母亲一生没有做工,唯一工作就是每日给父亲的藏印做印套。

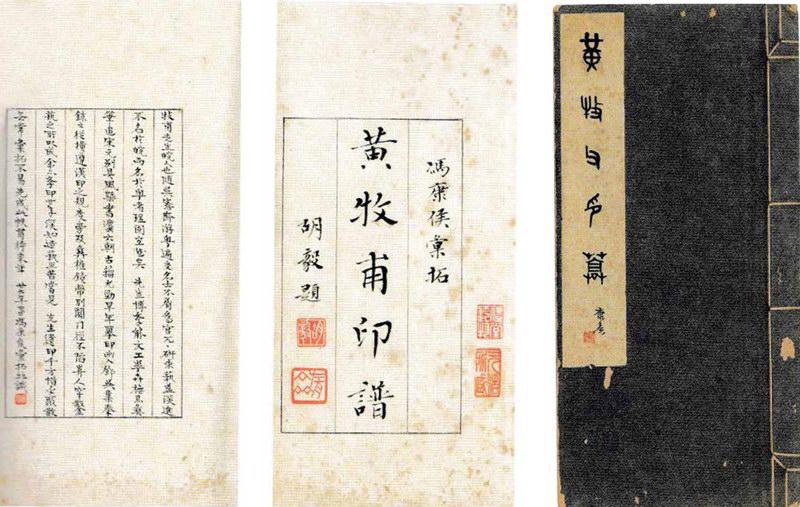

笔者曾收过部分守高室的藏印,不仅有清代民国初年篆刻家的印,还有其自用印,如李尹桑所刻“守高室印”,无论印材还是篆刻,都属上乘,可知他对于印章有很深的鉴赏力。但他却不像钟毅弘那样会刻印,未见其印作留存。仪清室旧藏的《黄牧甫印集》四册,即守高室旧物,这是篆刻大家冯康侯手拓之本,仅做一部,扉页前有胡毅生题字和冯康候手写序言,所收诸印,很多未经出版,是研究黄士陵的重要文献。

广东印谱知见补略

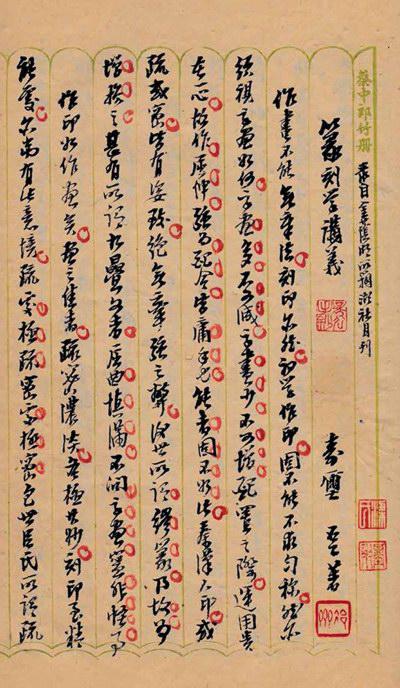

印谱的制作比人们通常想象的要复杂得多。为了完整地体现印章的每一个细铂,需要专业人士为印章涂印泥,将纸固定在印章上反复摩擦上色,不能出现丝毫差错。像这术瞰印谱一次的制作量可能是数本,制作时间达数月之久。笔者收集广东印谱十多年,所见所知,亦能总结出一些特点。

首先是印谱的不确定性,收藏印谱必须有参考书,这方面做得最好的当推冼玉清《广东印谱考》,当年这部书经常在案头翻阅,每得一种则与书中对勘,然而发现,冼玉清所见的本子,与笔者所千寄经常有区别,例如她所署录的卷数、册数、方数,乃到坂本都颇有异同,比较明显的,例如她所见的《秋晓庵谱》是光绪二十七年(1901) Mul RA收的却是光绪二十年(1894)的黄士陵题签本。另外所著录的印章数目,各家也不一致。

印谱与其他古书不一样,是因为印谱每次印制(拓制)数量非常少。以古铜印谱为例,古代铜印,是用们辜习泥之用,表面并不完全平整,若用作铃拓印谱,需要剔除}净铜锈,稍利打磨等,准备功夫非常麻烦,且每次打制数量极为有限,通常以20部为极限。故在收藏的各类印谱中,尤以原印铃叠韧豹印浇}最为珍贵,目前在拍卖会上最受青睐和追捧的就是此类印谱。但与印制大部分古书不同,印谱是只要褚)需求,又可以随时请熟练工匠拓制备用,因此这种古籍可以说是随要随拓,所以会出现不同藏家所收集的版本会有时间的差异(每次新印只需要刻扉页即可,内容不变》,而所收印章数量,也会随时变化,不像印书那样不可缺页。

另外,广东古代印谱还存在“借刻”的问题。借刻一词,源自于书画著录,意谓藏家自己本没有这些藏品,借用朋友的藏品刻入书中,以示眼福。舅高道年间的广东很多书画著录中已经出现这种现象。表现在印谱中,则有借他人的藏印拓讲{的韦邹衫。例如上述吴荣光所集的《筠清馆古铜印谱》,据卷前吴荣光的曾孙吴荃选斤言说,原谱还礁,册是性聋潘有为的看篆楼铜印拓成。又仪清室旧藏中有《风满楼古铜印谱》一种,此谱不见各家著录,只有书口上有《风满楼古铜印谱》字样,本来初入藏时,诧为孤本,且南海叶氏风满楼也是赫赫太户,所藏定是佳品。可是细细对比,才知道四册所收内容,全部为看篆楼旧藏,叶家不过向潘氏借印拓制而已。

最后还唯一些尚稿研究的细节,例如居巢的《添茅小屋古铜印谱》,与借居岭南的衡阳符子琴《蔬笋馆印谱》,和居巢自用印的《今夕庵印存》,所用的印譜纸,板引装饰风格完全相同,只是书口字样有区别。鉴]居氏家族和符家有交扫,因此不排除这板翻是同时印刷,书口字样则可以挖嵌修改,不贤如笔者,仅志其小,以就教于方家者也。