基于验证性因子分析的小微企业生态竞争力影响因素识别

2020-09-14曾春花郑育潞

杨 杰,曾春花,郑育潞

【经济学与管理学】

基于验证性因子分析的小微企业生态竞争力影响因素识别

杨 杰,曾春花,郑育潞

(贵州师范大学 经济与管理学院,贵州 贵阳 550025)

企业生态竞争力是生态文明建设与绿色发展的前提,提升小微企业生态竞争力的关键在于影响因素识别。通过相关文献梳理企业生态竞争力主要影响因素,以贵州省小微企业为例,对量表的数据进行信度与效度检验,采用验证性因子分析对影响因素模型进行验证,并利用相关系数确定各因素的影响强度;研究结果表明,小微企业生态竞争力影响因素分为生态文化、生态资源、生态技术、生态管理和外部生态环境5个维度,共包括20项影响因素;其中,生态资源、生态管理和生态环境对小微企业生态竞争力影响较大,生态技术、生态文化影响相对较小。

验证性因子分析; 小微企业; 企业生态竞争力; 影响因素

引言

随着经济发展对环境的破坏越来越严重,加之各国为保护自然资源和生态环境,纷纷设置绿色贸易壁垒;消费者逐渐倾向于购买生态型产品,使得小微企业的竞争力持续走低,面临生态化转型危机。在这种市场需求转变和绿色贸易壁垒的限制下,小微企业想要获取竞争优势,必须提高生态竞争力。企业生态竞争力作为基于环境保护、循环经济和可持续发展提出的概念,是确保企业走向绿色发展和提高竞争力的根本路径,是政府实现生态保护和经济发展共赢的必然选择。因此,加强小微企业生态竞争力的研究,识别小微企业生态竞争力的影响因素,对企业可持续发展,推进企业生态文明建设有着重要的意义,是当前学术界和政府关注的热点问题。国内外对生态竞争力的研究主要集中在区域生态竞争力和企业生态竞争力两个方面。国外研究多集中在与环境相关的行业中,例如工业[1]和旅游业[2]等。国内关于区域生态竞争力研究多是针对城市生态竞争力[3]。对于企业生态竞争力研究起步较晚。由刘玲和周扬培首次提出企业生态竞争力,认为企业需利用清洁技术,减少生产中的原材料污染,减少废物排放的同时,还需要将生态理念融入生产流程,建立一套完整的生态的管理机制[4]。徐建中和朱美荣从知识员工、产品系统、自主创新、绿色营销、外部环境等六方面构建蜂巢模型,并在此基础上分析了各因子之间的交互影响和耦合作用,结果表明企业生态竞争力的构建是各种生态因子相互作用逐步完成的[5]。石丽娇和杨涛指出煤炭企业生态竞争应利用高新技术与生态理念改变相结合和创新原有生产方式、管理模式[6]。韩杰利用软集合法对小微企业生态竞争力评价指标体系进行指标约减,最终从生态支持能力、生态管理能力、生态生产能力、生态营销能力和生态处置能力五个方面构建了小微企业的评价指标体系[7]。王文良在国内外学者研究基础上,结合中国煤炭企业发展现状,选取经济、生态环境、生态网络、管理水平和企业核心能力五类指标,并利用分类树法评价企业生态竞争力水平[8]。朱巧妮认为企业生态竞争力可以降低成本,增加企业利润[9]。石丽娇和杨涛指出煤炭企业生态竞争应利用高新技术结合生态理念改变和创新原有生产方式、管理模式[6]。韩杰利用软集合法对小微企业生态竞争力评价指标体系进行指标约减,最终从生态支持能力、生态管理能力、生态生产能力、生态营销能力和生态处置能力五个方面构建了小微企业的评价指标体系[7]。王文良在国内外学者研究基础上,结合中国煤炭企业发展现状,选取经济、生态环境、生态网络、管理水平和企业核心能力五类指标,并利用分类树法评价企业生态竞争力水平[8]。朱巧妮认为企业生态竞争力可以降低成本,增加企业利润[9]。

总结现有的企业生态竞争力文献可以发现:第一,研究集中于内容构建和评价实证,对于影响因素的研究较少;第二,研究影响因素的方法主要是文献梳理,缺少基于数据实证研究;第三,影响因素指标权重确定大多来自专家打分,缺少企业、消费者参与,主观性太强。在此背景下,本文以贵州省小微企业数据为例,从文化、资源、技术、管理和环境五个视角梳理企业生态竞争力的影响因素,利用验证性因子分析法对量表进行信效度检验,对影响因素模型进行实证验证,识别各影响因素。

一、小微企业生态竞争力影响因素理论分析

(一)生态文化与企业生态竞争力

企业文化是生成企业战略资本的软实力,推动着小微企业健康发展。范冬萍等认为绿色价值观从思想上引导和约束着绿色发展的实践,不断地提高企业生态治理能力[10]。王建明认为企业生态责任是企业绿色发展的内在驱动力和战略性资源,是企业生态文化的核心,对企业形成生态优势具有深层引导力;并且企业的领导决策层和管理层的生态理念,是企业生态责任培育的关键[11],是形成小微企业生态竞争力的重要因素。赵春妮等认为企业社会责任对建设企业文化和提升企业竞争力有着中介作用,影响着领导的生态意识、员工的生态认知和企业生态的价值观,是企业建立绿色形象的直观表现[12]。生态文化的核心是绿色价值观,是企业发展和环境保护相互协调对绿色化的需求,是生态理念的结果,反映的是小微企业的生态社会责任。因此,生态文化因素可以细分为员工生态意识、领导生态认知和企业生态责任。

(二)生态资源与企业生态竞争力

资源是建立生态竞争优势的基础。企业资源的核心是人力资源,人控制着小微企业的运行方式和方向。人才是21世纪企业核心竞争力不可缺少的一部分,人才的生态知识和专业技能影响着小微企业的发展。同时,人力资源是有价值且特殊的资源,可以经过后天的学习培训和知识积累获得。Qalyoubi研究得出利用绿色管理企业员工,不仅可以提升企业绿色观念,更可以提升企业员工素质,增强企业生态责任[13],从而推动小微企业生态竞争力的形成。财务资源是小微企业开展生产经营活动的后盾与基础,任何小微企业想要获取生态竞争力,资金都是必不可少的。只有在持续赚取利润的基础上,才可能保障企业有效地发展经济。除了人力和财力,基础设施是企业生产制造的保障,基础设施的清洁环保,以及对资源的利用率也影响着小微企业的生态优势。徐建中研究认为企业应该积极管理内部生态知识,并且通过生态知识流在生态竞争力蜂巢模型的传递,为企业生态竞争力构建和实现企业绿色健康发展提供正向引导力[4]。因此,生态资源因素可以细分为人力资源的可持续发展、企业员工的专业能力、原材料和废弃物循环利用度和持续资金保障。

(三)生态技术与企业生态竞争力

小微企业构建生态竞争力离不开生态技术的支撑。在资源能源节约和环境规制等刚性约束下,小微企业要想获得竞争优势,通过技术创新驱动产业发展提高生态竞争力已成为一种趋势。朱建峰等研究表明绿色技术创新可以提高环境绩效和经济绩效,实现二者共赢[14]。波特在1995年阐述竞争优势时表明,企业通过生态技术创新,虽然短时间内增加企业成本,但长期内可以提高企业生产效率增加企业竞争优势。企业在获取经济效益的同时也应考虑技术创新对环境和生态的影响,

引导技术创新形成生态环境与企业绩效双重发展的良性循环[15]。游达明和朱桂菊研究认为当企业生态技术创新收益高时,企业会主动选择生态技术创新,实现环境保护与经济发展共赢[16]。因此,生态技术因素可以细分为生态技术专利数量、生态技术应用度、生态技术创新能力。

(四)生态管理与企业生态竞争力

生态管理将生态理念应用到小微企业各个领域和各个层次中,它贯穿整个企业内部与外部。绿色认证是企业获得竞争优势最直接的体现,它可以有效地消除企业在国际贸易中的贸易壁垒,是企业走向国际化的通行证,是企业生态竞争力的象征。小微企业建立环境管理体系,获取绿色认证,不仅可以节约资源,减少环境污染,最重要的是可以建立生态品牌,为企业赢得良好声誉,为企业获得可持续的竞争力[17]。薛捷和张振刚研究结果表明,知识整合是绿色企业提升产品竞争力的前提和保证;企业的绿色工艺创新产品设计得益于相关知识与信息的获取[18]。刘俊振等认为绿色人力资源管理能够使得企业获得经济效益、生态效益和社会效益,最终建立竞争优势[19]。因此,生态管理因素可以细分为相关部门绿色认证、企业信息系统应用程度、企业环保管理规章制度和组织沟通协作能力。

(五)生态环境与企业生态竞争力

当行业内部达成生态共识,绿色化将成为行业门槛,这定会提高该行业的绿色度,影响该行业内企业生态竞争力[20]。王立洁研究认为,企业竞争力与政府的干预呈负相关,与法制化环境呈正相关[17]。陈晨认为生态产品的健康性和环保性对消费者的购买意向有正向影响,资金相对充足的顾客,并不介意以高价格消费生态产品;企业因此可以获取相对较高的经济利润,这激励着企业加强生态产品创新[21]。和谐的生态环境是驱动小微企业持续成长的保障,优化企业生态环境,协调企业生态系统,可以提升企业生态竞争力。因此,生态环境因素可以细分为行业生态规制、政府生态支持和消费者生态认知与购买意向。

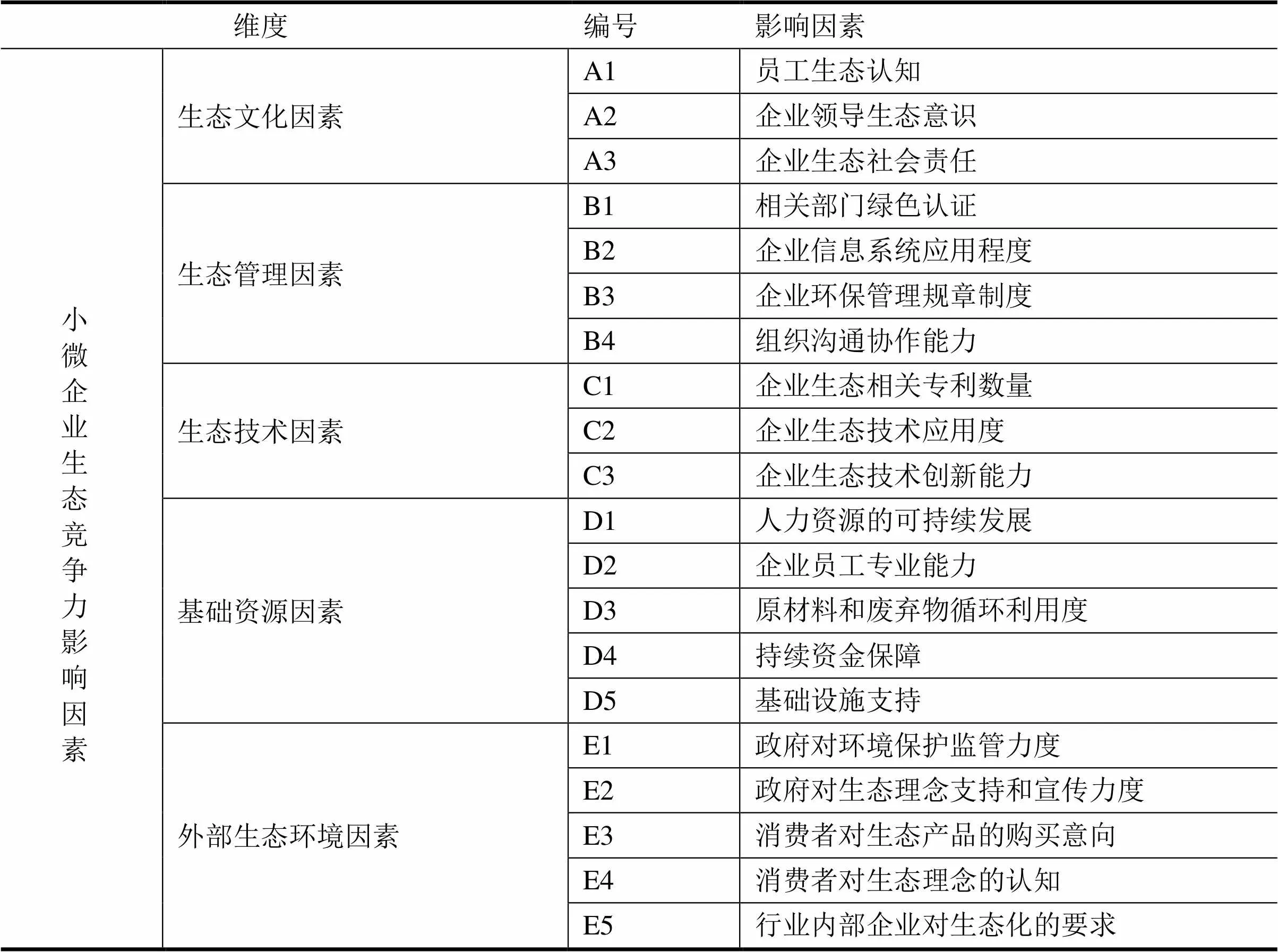

通过上文分析得出,小微企业生态竞争力由生态文化、生态管理、生态技术、生态资源和外部生态环境影响5个维度构成。基于这一假设,拟从这5个维度构建识别体系。利用文献分析法,并结合多位专家的意见,初步设计了小微企业生态竞争力影响因素识别体系,该体系共5个维度,20项影响因素,如表1所示。

二、数据来源

为了能够科学合理地识别小微企业生态竞争力影响因素,本研究诚邀了5位相关研究领域的教授和5位在政府相关部门工作的公职人员对问卷初稿进行了仔细阅读,并根据他们的反馈意见做出相应的调整。在此基础上,进行了小规模的预测,共收集到35份有效问卷。分析得知,各个变量的Cronbach’s Alpha系数均大于0.8,符合进一步调查要求。修正后的量表有两部分:第一部分为被调查者的基本信息,第二部分为20个测试题项和描述。量表采用Likert5级量表设计,1表示完全不影响,5表示非常影响。

本研究采用问卷方式。发送对象分为三个层面:一是在贵州省政府企业发展部门工作的研究人员;二是研究小微企业和生态领域的专家和学者;三是贵州省小微企业的员工和领导。发送的问卷共350份,其中有效问卷265份,回收有效率为75.71%,满足分析要求。其中,有效问卷石油化工类企业55家,机械机电类企业45家,电子电工类企业35家,信息产业类企业38家,服装纺织类企业28家,教育类企业35家,服务类企业29家;被调查者学历高中及以下占4.2%,大专占18.2%,本科占52.1%,硕士及以上占25.5%;被调查者从事技术岗位的占30.4%,生产岗位的占13%,管理岗位的占26.1%,研究岗位的占6%,行政岗位的占6%,其他岗位的占18.5%。

表1 小微企业生态竞争力影响因素识别体系

三、小微企业生态竞争力影响因素识别实证分析

(一)信度与效度检验

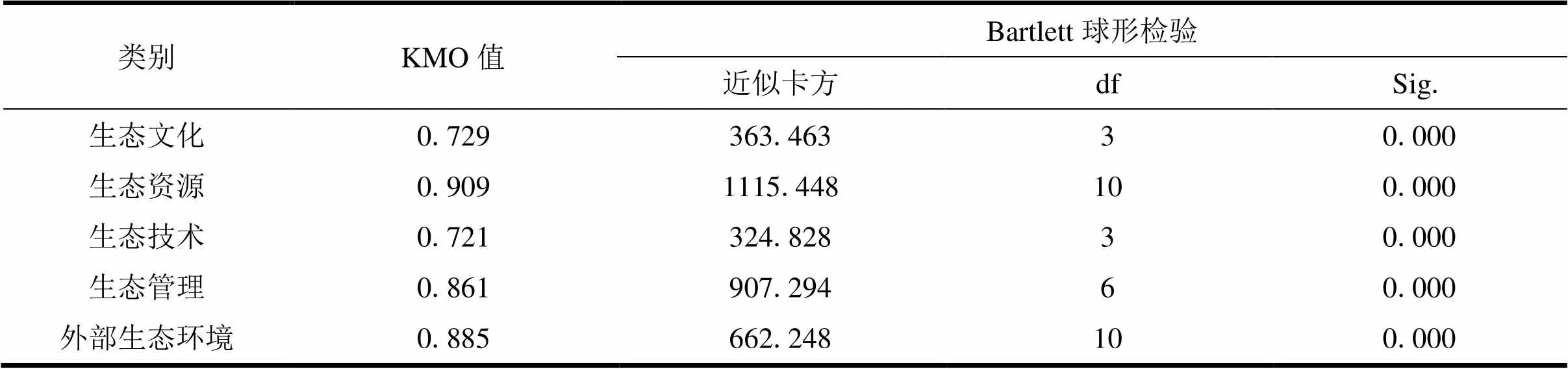

本研究利用spss20.0对调查问卷进行探索性因子分析,正交方差最大旋转后,形成5个公共因子(表2)。结果显示,所有题项的因子负荷都在0.5以上,变量的累积方差贡献率为77.589%(>70%),说明公共因子对所有变量解释力较好;Bartlett球形检验卡方值为3958.434、P值为0(P<0.01),说明各题项是相互独立的;KMO检验值为0.930,大于因子分析的最低条件0.7,说明本研究变量间的相关性很强。综上所述,这些数值充分说明本样本适合因子分析。

信度检验是指用同一种方法重复测量同一对象的一致性,常用于问卷调查分析。包括内部一致性信度与组合信度。内部一致性信度本文采用系数作检验标准,组合信度采用CR值作检验标准。如表3所示,生态文化、生态资源、生态技术、生态管理和外部生态环境的因子载荷均大于标准值0.5,系数均在标准值0.7以上,CR值小微企业生态竞争力为0.859、生态文化为0.860、生态资源为0.939、生态技术为0.843、生态管理为0.936、外部生态环境为0.885,均大于标准值0.7,这表明量表的所有题项都具有较好的可信度。

表2 KMO值和Bartlett球形检验结果

表3 变量的信度检验

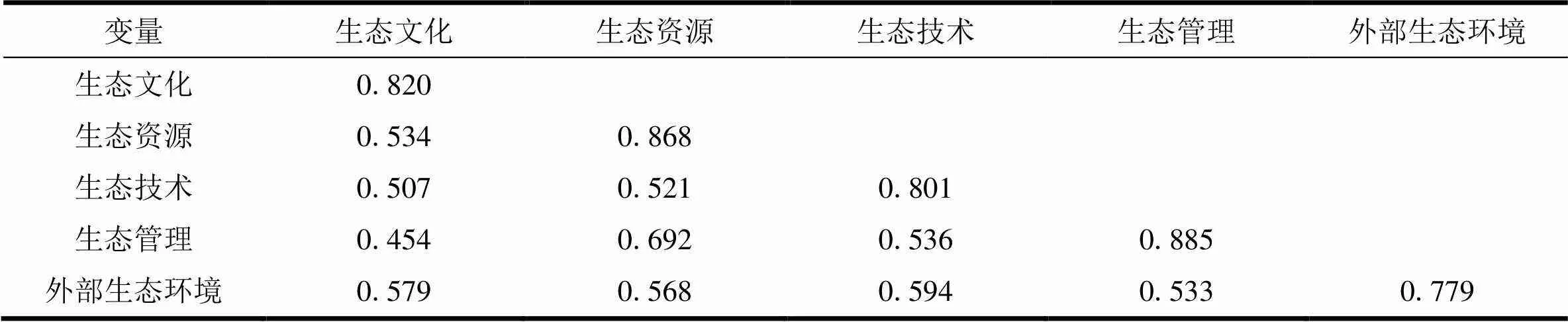

效度检验即有效性,指测量方法能准确测出所需测量对象的程度。其中,判别效度用平均提取方差值 (AVE) 平方根和其他潜变量间相关系数来衡量,如表4所示。潜变量之间的相关系数均小于AVE平方根,根据Fornell和Larcker给出的标准,这表示潜变量之间是有区别的,变量间存在良好的判别效度。收敛效度则采用AVE值作为检验标准,如表5所示。生态文化、生态资源、生态技术、生态管理和企业外部生态环境的AVE值分别为0.672、0.753、0.642、0.784、0.607,均大于0.5,这表示各变量的收敛效度较好。

表4 变量的判别效度检验

表5 变量的收敛效度检验

(二)验证性分析

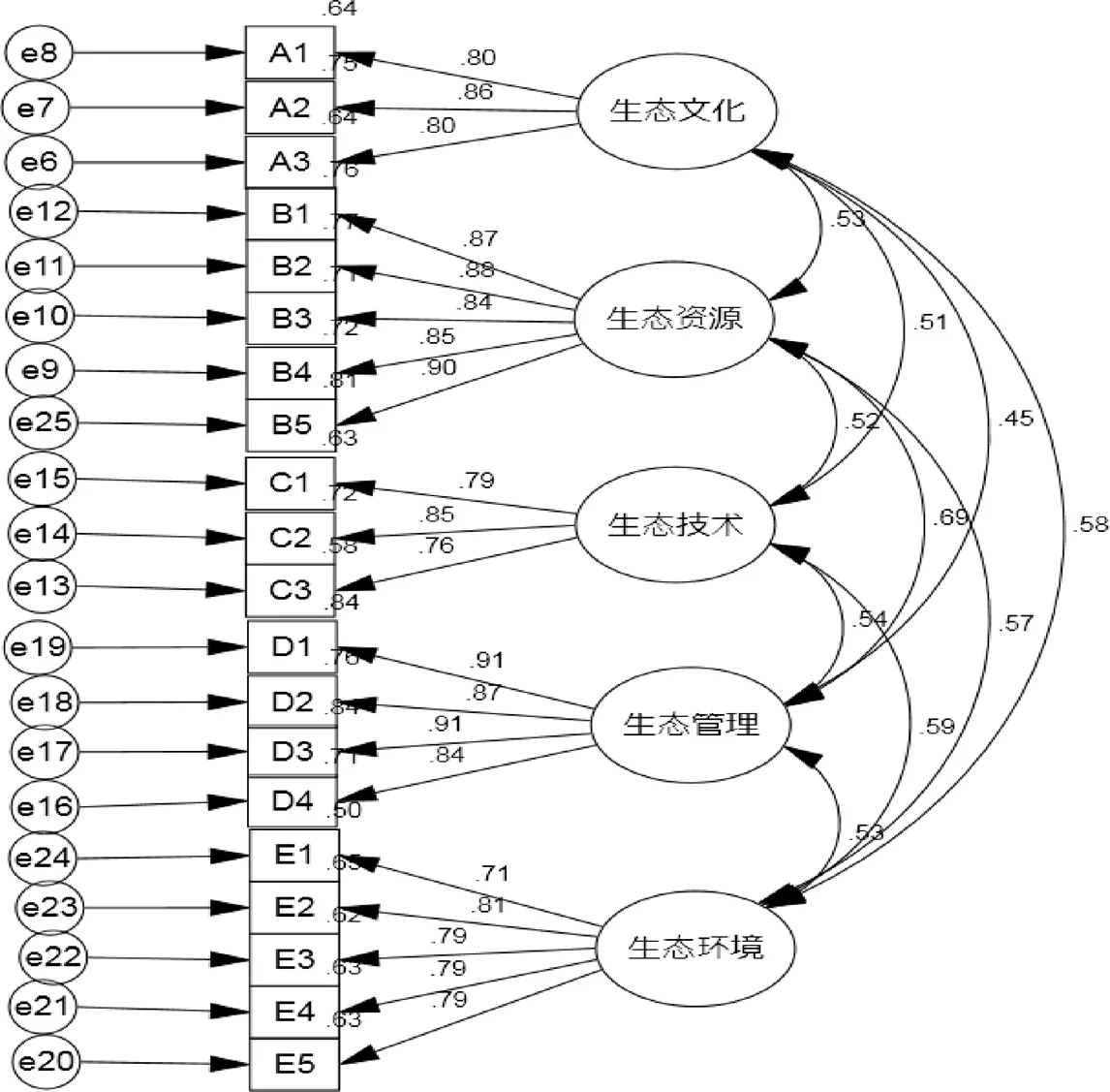

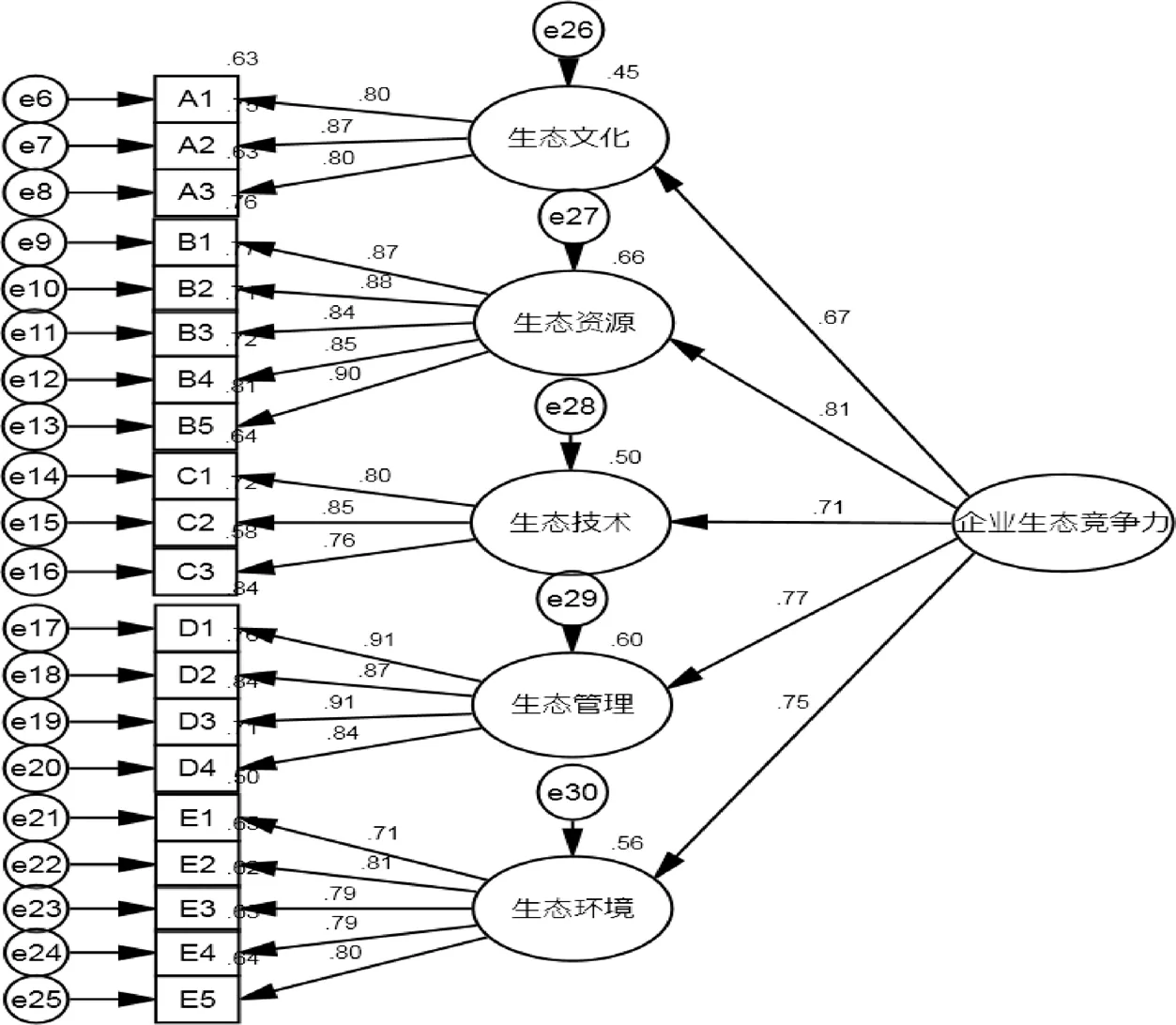

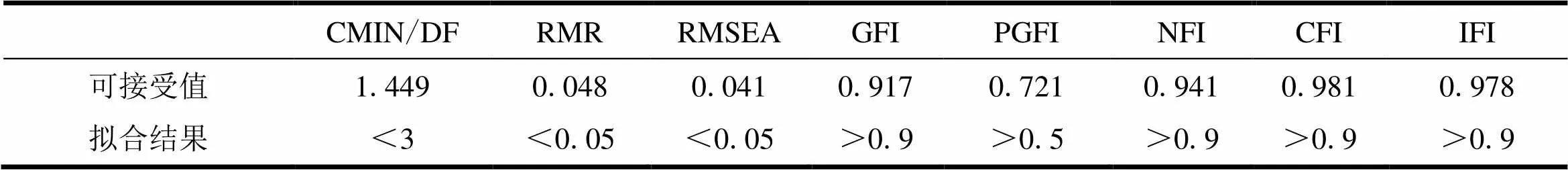

利用AMOS20.0工具进行验证性因子分析,首先在AMOS界面上设置5个潜变量(即生态文化、生态技术、生态资源、生态管理和外部生态环境)、20个观测变量(即20个指标)和20个残差变量,然后选择最大似然估计法进行计算,验证性因子分析模型及标准化路径系数(如图1)。图中显示,企业生态竞争力各指标因子载荷都超过0.5的临界值,在5%水平上显著。一阶因子模型拟绝对拟合度指标GFI、RMR、RMSEA分别为0.925、0.036、0.037,增值拟合度指标NFI、CFI、IFI分别为0.947、0.985、0.985,综合拟合度指标PNFI、CMIN/DF分别为0.797、1.361,说明模型整体拟合度较好。另外,从图中可以看出生态文化、生态资源、生态技术、生态管理和生态环境之间相关系数均大于0.5,这说明各因子能从不同的角度共同测量企业生态竞争力。因此,这些因子之上可能存在高阶因子。为此,本研究进一步构建和修正二阶因子模型(如图2)。根据模型估计的结果,模型中不存在负方差,标准化系数在不超过临界值0.95,认为可以满足“违犯估计”条件,且样本数据符合正态分布。模型的主要拟合指标如表6所示,综合拟合度指标χ2/df值为1.449,小于标准值3,PGFI值为0.721,大于接受标准值0.5;增值拟合度指标NFI值0.941、CFI值0.981、IFI值0.978均大于0.9接受标准值;绝对拟合度指标RMR值为0.048,小于接受标准0.05,RMSEA值为0.041,小于接受标准值0.05,可以看出各项拟合指数均在接受范围,说明模型的个性因素均符合标准要求,模型的拟合效果较好。

图1 一阶因子模型

图2 二阶因子模型

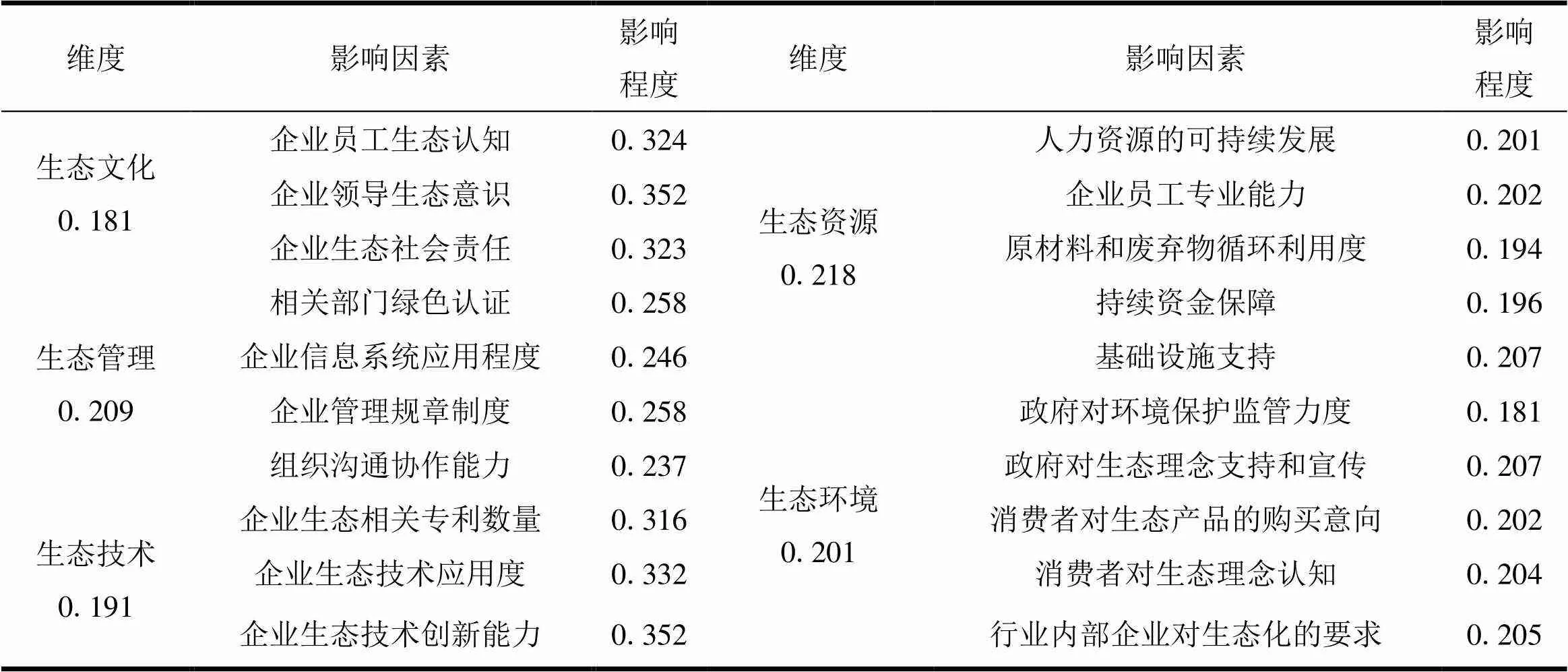

(三)影响因素强度确定

本研究试图通过确定各指标的权重来分析各因子对小微企业生态竞争力影响程度。方法为相关性权重法,主要是通过样本数据进行变量间的相关系数计算,这种相关系数就是结构方程模型中的标准化因子载荷。因此,指标权重可由模型中的因子载荷归一化处理获得。

表6 模型适配度指标值

表7 小微企业生态竞争力影响因素强度

由上表7可以看出,在其5个维度中,生态资源对小微企业生态竞争力的影响程度最大,不管是理论研究者还是实践工作者,人们的传统观点均将企业视为各种资源的集合体,资源是构建企业生态竞争力的基础保障,但贵州小微企业普遍存在资源匮乏、人才短缺等特点;因此,有效地整合和利用生态资源对培育小微企业生态竞争力至关重要。生态管理和生态环境对小微企业生态竞争力的影响程度较大,其中,相关部门绿色认证、政府对生态理念支持和宣传影响最为显著。究其原因,绿色认证是小微企业获得竞争优势最直接的体现,它可以有效地消除企业贸易壁垒,获取绿色认证,可以为企业建立生态品牌,赢得良好声誉。自贵州省被列为首批三个国家生态文明试验区之一以来,相继得到了中央一系列的重大政策支持,并以大生态战略形成“五个绿色”“五个结合”“五场战役”为主要内容和特色的行动路线,极大地提高生态环境对小微企业生态竞争力的影响。研究也有新发现,即生态技术和生态文化已日益突出地成为近年来培育小微企业生态竞争力的新动力源泉。小微企业构建生态竞争力离不开生态技术的支撑,在资源节约和环境规制等刚性约束下,通过生态技术创新驱动产业发展提高生态竞争力,在贵州已成为一种趋势。另外,随着贵州省生态政策的日益完善,生态已经成为贵州发展的品牌,消费者逐渐倾向于购买生态产品,企业领导的生态意识逐渐觉醒,企业员工日益加深对生态的认知。因此,生态文化和生态技术正在成为影响小微企业生态竞争力的不容忽视的新力量。

四、结论与启示

本文以贵州省小微企业生态竞争力为例,通过对已有文献的梳理,从生态文化、生态资源、生态技术、生态管理和外部生态环境五个方面阐述小微企业生态竞争力的影响因素。通过问卷调查的形式进行实证研究,在信度与效度良好的基础上,利用结构方程模型进行验证性分析,确定出生态文化、生态资源、生态技术、生态管理和外部生态环境5个维度共20个影响因素。其中,生态资源、生态管理和外部生态环境对贵州省小微企业生态竞争力的影响较大,生态技术、生态文化影响相对较小。小微企业生态竞争力影响因素的确定,一方面支持与丰富了企业竞争力理论,一方面对于贵州小微企业在健康发展过程中提升生态竞争力有着现实价值意义。

下面是本文结合研究结论的一些启示:

第一,从文化角度看,生态文化中企业领导者生态理念意识和认知占有较大比重。这表明文化提升贵州省小微企业生态竞争力重点在于企业领导层和管理层的生态意识觉醒。企业管理者应注重生态技术学习,提高生态责任担当;将生态理念运用到员工管理中,使企业形成生态文化自觉的恒久的内在动力。从资源角度看,企业是各种资源的集合体,生态资源中各项因素对贵州省小微企业生态竞争力培育的影响比较均衡。这表明资源是提升贵州省小微生态竞争力的基础,各项因素都不可或缺,离开资源谈竞争力是没有意义的。从管理角度看,生态管理维度中相关部门的绿色认证和企业的管理规章制度是影响贵州省小微企业生态竞争力的关键因素。这表明贵州省小微企业生态竞争力要实现长效和可持续发展,需要制度的保障与规范,ISO14000体系、碳排放管理体系认证和环保激励制度能够有效提升企业环境管理水平,特别是环境审计是找出差距,提出建议的有效手段。从外部环境角度看,生态环境维度中政府对生态理念的支持和宣传相较于消费者对生态理念的认知与行业内部对企业生态化要求占比高。这说明贵州省政府应发挥市场监督和生态建设的主导作用,加强自身生态管理部门建设,完善生态法律法规,加强对市场生态化的监督力度,合理引导消费者生态理念认知。外部生态环境应从政府、消费者、行业三方面构建企业生态竞争力培育模型:政府政策规划力、消费者对生态理念认知力、行业内市场竞争压力,促使三种合力方向一致形成最大合力,从而培育企业生态竞争力。

第二,技术、管理、文化、资源构成一种互动关系,四者相互作用不可分割,是小微企业生态竞争力的内部影响要素。文化与管理作为软性要素对企业的影响是潜移默化的,技术与资源则是硬性因素,直接影响着小微企业生态竞争力的提升。企业生态技术研发需要资金与基础设施的保障和人才与知识的主导,企业进行生态管理亦离不开对资源的需求。不管是研发技术、建设企业文化还是改进管理体系都需要一定的资源作支撑,失去相应资源的企业在环境等因素的压力下,必将失去可持续的竞争优势。企业文化作为企业生态竞争力的核心价值选择,从物质层和精神层双层影响企业管理;以生态技术作为平台促进自身不断创新,提升小微企业生态竞争力;利用生态思想协助政府制定法律法规,带动消费者进行生态消费。企业通过制定管理制度,建立管理信息系统,实行生态管理是在节约资源,保护环境的同时,实现企业发展和经济增长的共赢。总而言之,技术与资源以管理与文化为依托,管理与文化又依赖于技术与资源的支持。离开了硬性要素的支持,软性要素往往无法发挥作用;而没有软性要素的依托,硬性要素也无法产生作用。同时,外部生态环境作为辅助要素失去了内部因素的相互联系,将变得毫无意义。五者相辅相成、相互耦合、软硬结合,共同影响企业生态竞争力。

第三,提升小微企业生态竞争力,促进企业绿色发展需要多方主体的协同参与。以小微企业为主体,加强自身对生态文明的建设。企业营造生态文化氛围,以各种团建方式为员工特别是领导传播经济生态共同体意识,帮助其树立正确的生态道德观,认识生态管理、生态生产对企业的有益发展。对于员工,企业应定期为其安排生态理念教育学习,使员工将生态理念融入日常工作中;对于企业领导,领导应认识提升小微企业生态竞争力的必要性,率先确立企业生态理念和绿色发展。以同行企业为依托,加强行业生态规章制度建设。行业规章制度对企业生态竞争力建设有着引导和规制的作用,是企业生存发展的底线。企业进入某一行业内势必达到行业门槛,行业生态化的要求促进企业生态竞争力的培育。以政府为主导,加强政策引导和支持。政府应扩大对生态理念的宣传范围,加大对企业生态环保的监管力度,建立企业生态发展评价体系,积极出台专项的企业环境保护的奖励政策,大力扶持生态型企业的发展,严厉惩罚环境污染型企业,引导消费者购买生态型产品。以消费者为基础,引导消费者改变传统消费观念。消费者生态理念的觉醒,能够扩大生态产品市场,是小微企业提升生态竞争力的动力。

[1] Belz F, Hugenschmidt H. Ecology and competitiveness in Swiss industries[J]. Business Strategy and The Environment, 1995,4(4):229-236.

[2] Huybers T, Bennett J. Environmental Management and the Competitiveness of Nature-Based Tourism Destinations[J]. Environmental and Resource Economics, 2003,24(3):213-233.

[3] 陈文俊,杨恶恶,贺正楚,等.基于直觉模糊信息的中国中西部省会城市生态竞争力比较[J].中国软科学,2014(5):151-163.

[4] 刘玲,周扬培.构建企业生态竞争力初探[J].经济师,2003(2):56-57.

[5] 徐建中,朱美荣.知识视角下我国制造业企业生态竞争力构建模型研究[J].情报杂志,2011,30(8):196-200.

[6] 石丽娇,杨涛.我国煤炭企业生态竞争力评价指标体系构建[J].产业与科技论坛,2016,15(22):41-42.

[7] 韩杰.基于软集合的贵州小微企业生态竞争力评价[D].贵阳:贵州师范大学,2018.

[8] 王文良,杨昌明,王军.基于分类树的煤炭企业生态竞争力评价[J].生态经济,2010(4):76-78+95.

[9] 朱巧妮.物流企业生态竞争力[J].中外企业家,2016(16):56-57.

[10] 范冬萍,付强.中国绿色发展价值观及其生态红利的构建[J].华南师范大学学报:社会科学版,2017(3):26-31,189.

[11] 王建明.生态责任视角下钢铁企业的绿色发展提纲[J].工程研究——跨学科视野中的工程,2017,9(1):99-107.

[12] 赵春妮,寇小萱.企业文化对企业竞争力影响的实证分析[J].统计与决策,2018,34(6):181-184.

[13] Qalyoubi R T. Seven Conditions for Effective Green Governance[M] The Economy of Green Cities. Springer Netherlands, 2013,(2):205-214.

[14] 朱建峰,郁培丽,石俊国.绿色技术创新、环境绩效、经济绩效与政府奖惩关系研究——基于集成供应链视角[J].预测,2015,34(5):61-66.

[15] Schiederig T, Tietze F, Herstatt C. Green innovation in technology and innovation management-an exploratory literature review[J]. R&D Management, 2010, 42(2): 180-192.

[16] 游达明,朱桂菊.基于演化博弈的企业生态技术创新行为研究[J].科技管理研究,2015,35(4):6-11,17.

[17] 王立洁.外部环境、绿色管理与企业竞争力的关系研究[D].昆明:云南财经大学,2018.

[18] 薛捷,张振刚.外部知识整合能力对绿色企业竞争力的影响[J].科学学与科学技术管理,2016,37(4):106-116.

[19] 刘俊振,张亚君,刘诗悦.企业绿色人力资源管理:系统框架与战略生成[J].中国人力资源开发,2014(19):26-31.

[20] Podolny, Joel M. The Voluntary Environmentalists: Green Clubs, ISO14001, and Voluntary Environmental Regulations [J]. Corporate ReputationReview, 2008, 11 (1):109-111.

[21] 陈晨,王怀军.绿色产品对消费者利益和购买意向的影响——基于绿色产品的环保性和健康性差异[J].商业经济研究,2018(5):49-51.

Identification of Influencing Factors of Ecological Competitiveness of Small and Micro Enterprises Based on Confirmatory Factor Analysis

YANG Jie, ZENG Chunhua, ZHENG Yulu

( School of Economics and Management, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, Guizhou, China )

The ecological competitiveness of enterprises is the prerequisite for the construction of ecological civilization and green development. The key to enhance the ecological competitiveness of small and micro enterprises lies in the identification of influencing factors. Based on the literature review of the main factors affecting the ecological competitiveness of enterprises, this paper takes small and micro enterprises in Guizhou Province as an example, tests the reliability and validity of the data of the scale data, uses confirmatory factor analysis to verify the influencing factor model, and uses the correlation coefficient to determine the impact intensity of each factor. The research results show that the factors influencing ecological competitiveness of small and micro enterprises are divided into five dimensions: ecological culture, ecological resources, ecological technology, ecological management and external ecological environment, including 20 influencing factors. Among them, ecological resources, ecological management and ecological environment have a greater impact on the ecological competitiveness of small and micro enterprises, while ecological technology and ecological culture have a relatively small impact.

confirmatory factor analysis, small and micro enterprises, enterprise ecological competitiveness, influencing factors

F276.3

A

1673-9639 (2020) 04-0119-10

2020-04-08

国家社科基金项目“喀斯特生态脆弱地区小微企业生态竞争力研究”(17BGL228)。

杨 杰(1995-),男,安徽宿州人,硕士研究生,研究方向:生态经济,小微企业。

曾春花(1977-),女,湖北荆门人,教授,博士,研究方向:小微企业。

郑育潞(1994-),女,贵州遵义人,硕士研究生,研究方向:企业管理。

(责任编辑 陈 俭)(责任校对 张凤祥)(英文编辑 田兴斌)