朱仙镇木版年画的文化基因研究

2020-09-14王庆贺

王庆贺

朱仙镇木版年画的文化基因研究

王庆贺

(中南民族大学 民族学与历史学学院,湖北 武汉 430074)

在长期的创作实践中,匠人们建立了娴熟的制作工序,并塑造了朱仙镇木版年画独特的艺术风格。受门神信仰、年俗和中原文化影响,匠人们创作出门神画、神像家堂画和戏剧故事画等独具地方性特征的年画类型。历史的积淀使技艺和图案凝结成为朱仙镇木版年画的文化基因,并借助雕版、艺诀和老字号作坊等媒介,通过家传、师传等形式进行传递。交通、工匠流动和受众审美情趣对朱仙镇木版年画基因的传递产生重要影响。

朱仙镇木版年画; 文化基因; 基因传递

近年来,文化基因逐渐成为哲学、地学、民族学等学科研究的热点话题,不少学者运用文化基因的理论解读聚落景观基因和传统手工艺的传承、发展问题,并取得了累累硕果。朱仙镇木版年画兴起于唐宋之际,经过明清时期的辉煌后一直延续至今。千百年的岁月锤炼使朱仙镇木版年画内生出强大的文化基因,并通过年画基因的传递实现自身的传承和发展。

一、朱仙镇木版年画概述

(一)朱仙镇木版年画的历史沿革

木版年画是用木版印刷年画的一种年俗艺术[1]1,是门神信仰世俗化的体现。木版年画的出现与雕版印刷有着密切的关联。唐朝时期,雕版印刷技术出现,并日趋成熟,人们在印制佛经的同时,用雕刻好的木版印制纸马。北宋时期,造纸技术日渐成熟,纸张的普及为大量印制年画提供了保障,为年画的批量生产带来了便利。据《东京梦华录》载: “近岁节,市井皆卖门神、桃板、桃符及财门钝驴、回头鹿马、天行帖子。”[2]31可见此时京城开封的木版年画交易频繁,而地处京畿之地的朱仙镇,因水陆交通便利,为木版年画的传播提供了便利条件。不过,此时的木版年画尚未迎来真正意义上的繁盛时期,它等待的是张贴年画习俗的进一步普及。

明清之际,门神信仰逐渐融入市民生活,并通过木版雕刻和年画印刷实现世俗化转变。朱仙镇地区凭借贾鲁河漕运的便利,使得木版年画一度成为当地的支柱产业,朱仙镇木版年画的名气日盛,其辐射范围也逐步扩大。即便在清朝末年,木版年画的制作与销售在河南大部分地区随处可见。民国初期,朱仙镇木版年画延续着明清的繁盛。民国李蔚侬、赵玉芳编著的《岳飞与朱仙镇》中记载:“红纸、门神系旧习过新年之销用物,为镇中最著名特产。”不过,民国中后期,受西方社会思潮的影响,传统的门神信仰受到了较大地冲击,寄生于门神信仰之上的木版年画亦遭受不小冲击。

中华人民共和国成立以后,红色成为人们喜爱的主色调,白纸为底的木版年画受到很大的排斥。“文化大革命”时期,木版年画所刻画的门神等形象被视为牛鬼蛇神而遭受强烈打击。改革开放以来机器印刷的普及和民众审美观念的改变,朱仙镇木版年画面临严峻的生存危机。2006年,第一批国家级非物质文化遗产名录的成功入选,为朱仙镇木版年画提供了复兴的机遇。

(二)工艺流程

朱仙镇木版年画的工艺流程十分复杂,除刻板和印刷两个关键环节外,还需要进行前期的选板,木板加工和后期的装裱等环节。

1.木版的选择与处理

制作木版年画,选择合适的木板是前提条件。朱仙镇木版年画多采用梨木作为刻板原料,因为梨木不仅经久耐磨,而且纹路清晰,便于操作刻刀。不过,所选的梨木不能太老也不能太嫩,而是多选用8年左右的梨木。选好梨木之后,把它截取成为所需大小,然后还要把它放置阴凉处晾干。梨木晾干之后,要在表面抹上一层食用油,据传承人介绍这样做的目的是让油渗入木板当中,便于雕刻。待上述步骤完成之后,便用自制的糨糊将事先绘制好的底稿贴到木板上,待画稿与木板融为一体后,便可动刀进行雕刻。

2.雕版的刻制

刻版是朱仙镇木版年画制作的关键环节,因为这些雕刻成的木版是进行印刷的底版,刻版的手艺直接决定着年画质量的好坏。精湛的雕刻技术不仅需要一定的悟性,还需要长期的雕刻实践。因此,行走在朱仙镇木版年画一条街上,会发现那些鬓发斑白的老艺人多是木版年画制作技艺的“民间国宝”。在刻版过程中,工匠们都是用自己熟悉的工具,按照自己的雕刻习惯进行。通常,一幅完整的年画需要雕刻5~9块底版,由于朱仙镇木版年画是采用不同色彩套印的方式印制而成,因此每一块木板不仅表达着年画的不同细节,还代表着年画的每一种色彩构成。

3.年画的印制

年画的印制亦是朱仙镇木版年画制作工艺中的重要环节,印刷技术的高低直接影响年画产品质量的好坏。因此,年画制作的匠人们十分注重印制工作的每一个细节。在选择印染原料时,多使用从草本植物中古法提取出来的色彩①。底版和颜料准备好之后,便可以进行年画的印刷工作。年画的印制多在自制的印案上进行,印案上放置竹制的印卡、刷子、颜料等工具。匠人们用印卡将画纸夹住,并用钉子固定,然后用砖头把印版固定,便开始印制年画。匠人们将颜料刷在印版上,然后用刷子轻轻地、均匀地刷画纸的背面,这样一个颜色和局部便印制而成。所有画纸印好一个颜色之后,便拿出去晾晒。传统的晾晒方式多是将印好的画纸挂在竹竿上,晾晒一段时间之后,便拿回来进行第二块印版的印刷,这样重复多次之后,一幅完整的年画便印制完成。

通常来说,年画印好之后便可以拿来销售。不过近年来,由于朱仙镇木版年画的应用范围不再局限于家家户户门窗的张贴,还逐渐成为礼品和艺术收藏品。功能的转变对年画的后期制作提出了更高的要求,并衍生出年画装裱的工序。

(三)艺术特征

1.线条粗犷、构图饱满

朱仙镇木版年画在雕刻过程中,不刻意讲求纤细的线条和细腻的手笔,而是充满了北方粗犷的地域性特征。对此,鲁迅先生曾评价:“朱仙镇的木版年画很好,雕刻的线条粗健有力,和其他地方的不同,不是细巧雕琢。这些木刻很朴实,不涂脂粉,人物也没有媚态,颜色很浓重,有乡土味,具有北方木版年画的独有特色。”[3]550-551在构图方面,朱仙镇木版年画继承了汉唐传统的技法[4]17,讲求饱满的风格,即在每一幅年画的制作中都尽可能少留空白,使得整个画面呈现饱满、紧凑、严实而又不失和谐的美感。

2.形象多变、造型夸张

朱仙镇木版年画是匠人们遵从身体记忆所进行的文化传承实践,因此,年画所刻画的形象具有较大程度的主观性,加之朱仙镇木版年画严格意义上属工艺小群体文化,因而具有内传性的特征,各字号之间所创作的人物形象多变,甚至同一个人不同时期的作品都存在一定的差别。不过,无论哪一家字号的作品,都在造型设计上采用夸张的手法,如突出身体的某一部位,突出主要人物而缩小次要人物的画面占比等。总之,通过运用打破常规的设计方式和夸张的艺术手法,试图刻画更加传神的英雄(神灵)形象,从而增强作品的艺术感染力。

3.色彩丰富、层次分明

朱仙镇木版年画的用色十分讲究,使用的颜料多从植物中通过古法炮制而成,且年画的色彩十分丰富,一幅年画一般由5~9种颜色搭配而成。在色彩搭配上,朱仙镇木版年画打破了常规的配色传统,将黄、绿、红、紫等几种颜色按照自己的审美情趣任意搭配,从而凸显其独特的色彩风格。此外,由于朱仙镇木版年画喜用黄、绿、红、紫等色差较大的色彩进行搭配使用,加之木版年画采用按色彩套印的方式,因此,每幅年画都存在鲜明的色块划分,从而呈现鲜明的个性。

(四)朱仙镇木版年画的类型

1.门神画

门神画是朱仙镇木版年画的主要类型,特别在木版年画形成初期,更是以门神画为主。朱仙镇木版年画的门神大体上可分为武门神和文门神。武门神多在年节时分张贴在各家院户的大门上,以求驱邪镇宅,主要有秦琼、尉迟敬德、关羽、张飞、赵云等。这类门神多是身披戎装、手执利器的将军形象,其中秦琼和尉迟敬德是武门神中所占比重最大的创作题材,这与门神画源于唐代秦琼和尉迟敬德为唐太宗李世民守门的传说有着密切的关联,因而,匠人们在朱仙镇木版年画中创作了《马上鞭》《步下鞭》《二将守寝宫》等门神画。此外,武门神中还包含武财神赵公明的形象,人们将《燃灯道人与赵公明》等年画作品张贴于家中二门,用以表达辟邪纳财之意。文门神是以钟馗②为主的辟邪门神发展而来,多与升官发财有关。与武官门神不同,文官门神主要张贴于院内或堂屋门口,含有迎福进财之意[1]21。按其功能文门神可分为财神型、祈福门神、送子门神和福禄寿三星等。常见祈福型门神有《天官赐福》《五子登科》《加官进禄》《五子夺魁》等,该类门神常贴于堂屋房门,意在祈求福星高照、官运亨通。财神型门神主要有《刘海戏金蟾》《柴王推车》等。此类门神倍受做生意人的喜爱,以求财源广进、日进斗金。送子门神的功能是给人间送来子嗣,主要有《麒麟送子》《天仙送子》等。此类门神多贴在新婚夫妇的房门上,以祈求早生贵子,多子多福。

2.神像家堂画

神像家堂画亦是朱仙镇木版年画的主要类型之一,与门神画不同,神像家堂画主要张贴于厨房或家中中堂的正墙之上。神像家堂类可分为灶君画、祭祀画、天神画、牛王马王画。灶君画一般贴于厨房灶屋,祈求灶君“上天言好事,下界保平安”。祭祀画也称“家堂画”,是供奉祖先的画像,画中绘有家中历代祖先、天神等画像。祭祀画常张贴在堂屋之中,以求祖先保佑家族人丁兴旺。天神画是儒释道三家佛像同聚一堂,张贴于家中中堂墙壁上,以求各方神灵保佑[1]31-32。牛王马王画的出现源于传统农业社会中牛、马在耕作、交通中发挥的重要作用,因而,在春节来临之际,民众将牛王、马王神像张贴在牲畜棚的栅栏上加以祭祀③。神像画的盛行得益于当地的民间信仰和习俗,民众将生活安定富足的愿望寄托于神灵护佑,与民众生活息息相关的各路神灵便涌现在朱仙镇木版年画的神像画创作中。如祭灶的习俗长期以来在中原地区广泛流传,即便在当今社会,这一习俗仍可见于民间社会。较大的市场需求使得灶王爷的创作题材始终得到朱仙镇木版年画匠人们的青睐,他们将抽象的灶君信仰刻画成《吉星高照灶》《五福灶》等作品,每逢祭灶时节,各家各户都会请来灶王张贴在自家灶台之上,这既是对神灵的敬畏,也表达了人们的美好夙愿。

3.戏剧、故事画

朱仙镇地处中原腹地,受此影响,木版年画的创作题材也与中原文化密切相关,特别是豫剧、梆子戏、评书等戏剧文化及故事传说对年画的创作影响深远。在朱仙镇木版年画中有大量与戏剧、故事相关的作品,有传颂男女纯洁爱情的《天河配》④《盗仙草》⑤;有刻画英雄形象的《长坂坡》⑥《李存孝打虎》⑦《苟家滩》⑧;有歌颂忠义孝节的《三娘教子》⑨《二进宫》⑩;有演绎历史故事的《渭水河》⑪《文王访贤》《飞熊入梦》⑫;亦有《哪吒闹海》等神话故事成为朱仙镇木版年画的经典创作题材。不过,受社会环境和市场需求的影响,朱仙镇木版年画在新时期出现了一些顺应时代潮流、迎合现代人审美特征的作品。如生肖年画、尹国全等创作的《奥运福娃》和《清明上河图》、郭太运师徒创作的廉政题材年画(包公年画)等[5]164。

二、朱仙镇木版年画的基因要素

(一)朱仙镇木版年画基因的内涵

1.何为文化基因

文化基因是生物基因概念的类比,由英国生物学家道金斯在其出版的《自私的基因》(1976)中提出,认为文化基因是文化进行代际传播的基本单元[6]222。文化基因概念的提出引发了西方学者的广泛关注。1998年道金斯的学生苏珊·布莱克摩尔(Susan Blackmore)在《谜米机器》一书中提出了“meme”的概念,认为meme是文化的基本单位,通过非遗传的方式,特别是通过模仿而得到传递[7]4。受道金斯等人的影响,中国的学者刘长林[8]30-31、吴秋林[9]5、赵传海[10]115-116、刘沛林[11]1-8、柏贵喜[12]46-47等从不同的视角对文化基因的概念进行了界定。概言之,文化基因是生物基因概念的类比,是在某一文化系统中,对该文化系统的性质和特征起决定性作用且具有复制性和相对稳定性的文化因子。

2.朱仙镇木版年画基因内涵

朱仙镇木版年画是开封木版年画的分支,是中国木版年画的典型代表,但从朱仙镇木版年画的雕刻技艺和图案来看,朱仙镇木版年画与其他地区的年画有着明显的区分。因此,朱仙镇木版年画具备区别于其他地区木版年画的文化特质,因而可将朱仙镇木版年画的基因概念界定为对朱仙镇木版年画的特征和文化内涵起决定作用,并具有可传承性和相对稳定性的文化因子,这些文化因子还具有与其他地区、其他类型木版年画相区分的功能。

(二)朱仙镇木版年画的基因要素

通过上述对朱仙镇木版年画基因概念的界定和对朱仙镇木版年画诸要素进行分析,可将技艺和图案视为朱仙镇木版年画的基因要素。

1.技艺

技艺是决定手工艺特征的核心要素之一,特别是颜料制作、刻版和印刷技艺是朱仙镇木版年画制作工艺中的关键环节,对年画的形态和特征起决定性作用。朱仙镇木版年画的颜料多选用黑、紫、黄、水红、绿、金等颜色。这些颜色都是从植物、矿物及金属中运用传统技艺提炼出来的。原料的选用、制作工艺和使用的配比都独具地方性特征(见表1)。

表1 朱仙镇木版年画颜料制作工艺信息表

此外,长期以来,朱仙镇木版年画延续了不用蓝色和白色的传统。宋朝时期,常受辽国袭扰,宋对辽心生不悦,因辽国亲王、郡王、品级文武官员多使用石青和蓝色或其它颜色[13]200,故宋朝君主不喜欢蓝色。据《宋史》载:“仁宗天圣三年诏,在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地撮晕花样,妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服,令开封府限十日断绝……神宗元丰元年,去青不用……”[14]3575受此影响,朱仙镇木版年画在选择颜料时很少使用蓝色,这一传统也得以沿袭。

在雕版环节,朱仙镇木版年画的工匠们除创建了一套独门刀法外,还总结出了独特的雕刻经验。在刻版前,匠人们先将植物油涂抹在木板表面三到四遍,自然晾干后,再用沸水冲洗,然后用特制的刀刮去木板表面的油,他们称该步为“熟版”。完成之后,将画稿贴在木版上便开始雕刻。在年画的印刷环节,艺人们根据自己的使用习惯制作出多种适用性很强的工具。此外,匠人们还结合自己的创作实践,总结出了画稿、刻版、印画等工序的制作口诀,从而确保木版年画的质量。

2.图案

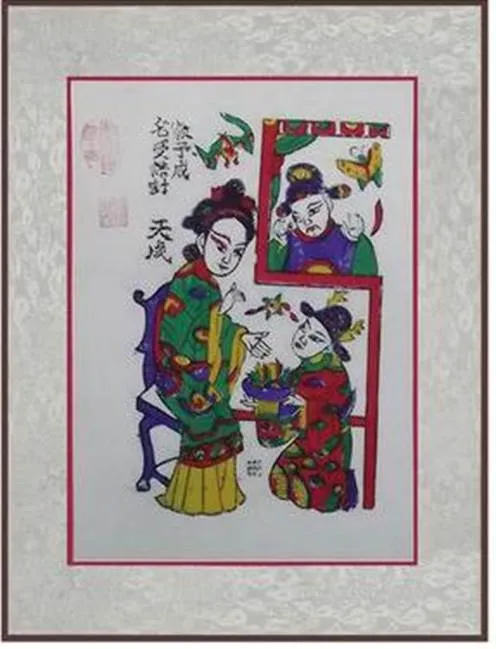

技艺决定了年画的特征,图案则寄托着年画的文化内涵。在朱仙镇,每一幅年画作品背后都蕴藏着特定的故事内涵,且这些故事大多源自当地的社会文化、历史、信仰和习俗,这些具有故事性的年画图案汇聚成为朱仙镇木版年画的文化丛。在这些具有故事性的图案中,有许多图案经过长期的沉淀,已经内化为朱仙镇木版年画的基本文化特质。如门神画中的秦琼、尉迟敬德;神像画中的钟馗、财神、关公、灶王爷;故事画中的三娘教子、刘海戏金蟾等都拥有几百年的历史,已成为朱仙镇木版年画的重要标识(见表2)。

(三)朱仙镇木版年画基因形成的原因

唐宋之际兴起的朱仙镇木版年画,在历史长河的洗礼中,积淀出自己独特的文化基因要素,也正是这些基因要素的形成,确保了朱仙镇木版年画的传承。总而言之,朱仙镇木版年画基因要素的形成是中原文化、门神信仰、当地年俗等多种因素共同作用的结果。

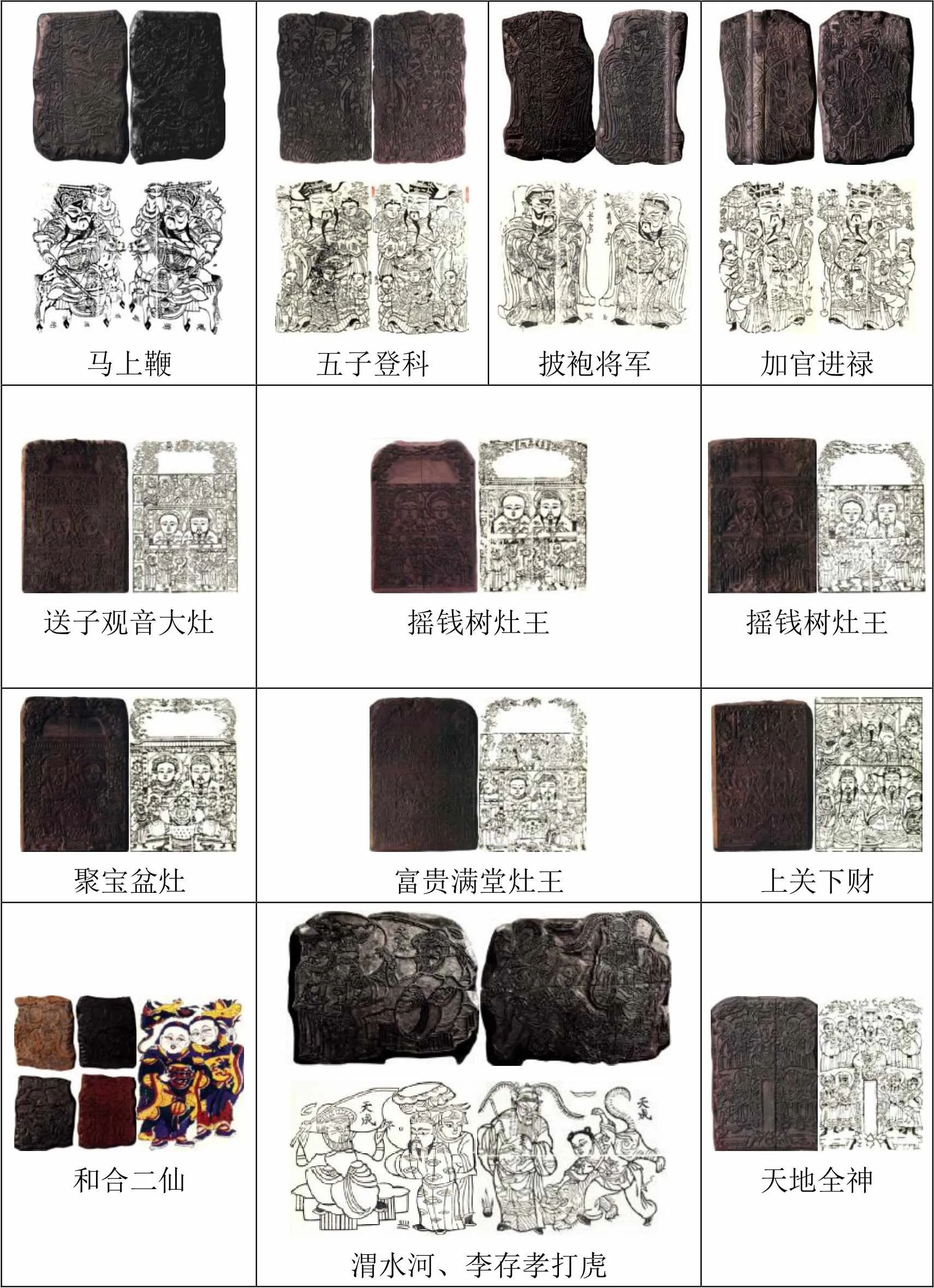

表2 朱仙镇木版年画部分基因性图案表

图片来源:开封市木版年画博物馆藏品、任鹤林馆长制作或收藏作品集,朱仙镇万同等老店作品、《中国木版年画全集∙朱仙镇卷》收集作品、开封朱仙镇木版年画微信公众号等。

1.中原文化的影响

朱仙镇形成于北宋后期,并于金朝时期设镇,明正统十三年(1448),孙家渡河(今贾鲁河)开通,朱仙镇得到快速发展,特别是明嘉靖后,朱仙镇跻身中国四大名镇。朱仙镇距开封城约20公里,便利的区位条件为朱仙镇文化的繁荣奠定了基础。北宋时期,开封是全国的文化中心,博大精深的中原文化汇聚开封城,并形成了别致的市民文化。商业化、大众化、通俗化成为市民生活的新趋势。勾栏瓦舍作为市民生活的娱乐中心遍布城中,并逐渐蔓延到全国各地。专业的民间艺人以演艺和技艺为生,聚集在城市周围,并向四周流动。地处京畿之地的朱仙镇在漫长的历史文化熏陶下,形成了极具中原特色的民俗文化[1]18,便捷的航运、繁荣的商业使八方来客汇聚于此。开封城中从事木版年画制作的艺人们也跟随朱仙镇繁盛的脚步到此定居。多彩的市民生活成为他们创作时的灵感来源,中原地区厚重的历史、浩瀚的文学、多彩的艺术是他们的创作母体。特别是中原地区的豫剧、梆子、河南坠子等戏剧艺术,故事、传说等语言文学,充满英雄色彩的历史人物成为朱仙镇木版年画最热衷的创作题材。而这些文化要素早已内化为中原文化的基本特质,成为华夏儿女的文化记忆。受此影响,以中原文化为创作母体的朱仙镇木版年画在中原文化的代代传承和不断丰富过程中形成了自己独特的文化基因。

2.门神等信仰的影响

门神多表现天地万物之礼序,年画则倡导世俗生活之教化,体现并传承了中国人共同的生命观[15]44。门神在民间被视为有驱鬼辟邪、镇宅、保平安、助功利、降吉祥的功能,是中原地区最受欢迎的神祇之一[1]21。如前文所述,中原地区的门神有文武之分,每类门神在民间信仰中各司其职,而门神安家、镇宅、保平安、降祥瑞的功能无不寄托着民众对安定、富足生活的期盼。崇拜门神的文化心理无论是在民间信仰盛行的传统社会,还是在科学和理性主导的现代社会,都得到延续。因此无论是商贾人家,还是普通农户,过年时节,都要贴上各式门神,一来衬托节日的氛围,二来表达阖家平安、幸福的心愿⑬。此外,除门神信仰外,当地民众对灶君、天神、已逝家祖、牛王马王等神灵亦充满敬畏之心。在传统社会,家家户户基本上都设有神龛,上面供奉着历代家祖,各个宗族也设有祠堂和宗庙,并定期举行祭祖仪式;厅堂之中还供奉有灶君、天神等神像。即便在现代社会,中原地区的家户或将祖先的照片供奉在厅堂之上,或选择较为妥善的地方进行珍藏。

3.本地年俗的影响

朱仙镇、开封等中原地区过年贴年画的习俗由来已久。据《东京梦华录》载:京城“朱雀门外,及州桥之西,谓之果子行,纸画儿亦在彼处,行贩不绝”;宣德楼前“至州桥投西大街,街北都亭驿,相对梁家珠子铺,余皆卖时行纸画”;民间“日供打香印者,时节即印施佛像等”[2]31。可见,北宋时期的开封,春节期间家家户户便有购买纸画(年画)、印画(神像画)张贴至房门、厅堂之上的传统。王安石的《元日》七绝中亦有对京城开封过年贴年画场景的描述:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”至今当地依然流传着有关年俗的歌谣:“腊八、祭灶,新年来到”“二十三过小年⑭,二十四扫房子,二十五磨豆腐,二十六蒸馒头,二十七杀个鸡,二十八门上画⑮,二十九门上瞅⑯,三十赶个露水集⑰。甚至在过年期间,债主去讨债之前,要先看清楚欠债人家里是否贴上了年画,如果已经贴上,则不可前去讨债,因为贴上年画表示旧的一年已经过去,新年即将到来,此时上门讨债被视为不礼貌。此外,当地还有《门神歌》《请门神歌》《请财神歌》《请灶神歌》《请天地奶奶》等民间歌谣的流传。历史的积淀使贴门神画、神像画等习俗成为民众过年的传统,从而成为年俗的表征。

三、朱仙镇木版年画的基因传递

朱仙镇木版年画的传承在很大程度上得益于技艺的承继和基因性图案的传承。如前文所述,其制作技艺包括绘稿、刻版、颜料制作、印刷等环节,其中的每一个环节都对木版年画作品产生重要影响。长期以来,木版年画制作技艺传递的方式主要表现为师传、家传等形式,传递的媒介主要借助雕版的传世和谚语口诀的流传等途径。

(一)传递的方向

朱仙镇木版年画基因要素传递的方向包括年画基因的横向传播和纵向传递。

纵向传递是指朱仙镇木版年画基因的代际传递,主要依靠内承式的传递方式,即族内传承和师徒传承的方式进行代际承继[16]148。

横向传递主要是指制作版画的技艺和年画作品以朱仙镇和开封为中心向四周辐射。开封木版年画兴起于北宋时期,朱仙镇借助便利的区位和便捷的航运,充分吸纳了开封木版年画的给养,在明清时期迎来兴盛阶段。这一时期,由于贾鲁河的通航,加上该区域密布的河道,朱仙镇成为开封对外连接的港口,特别是清朝初年,开封城对外交流的航道关闭,朱仙镇成为开封地区贸易往来的窗口。这一时期,镇内商号林立、作坊云集,年画成为朱仙镇最负盛名的特产,在镇中300余家作坊的供给下,年产年画300~400万张,并借助快捷的水路交通销往河南各地,许多年画还远销到山东菏泽、江苏徐州、安徽界首以及湖北、福建、甘肃、宁夏等地。除产品的辐射范围逐渐扩大之外,木版年画的制作技艺也逐渐向四处传播。甚至到中华人民共和国成立初期,木版年画生产基地已经遍布河南省各地。豫东地区的中牟、尉氏、商丘、周口、淮阳等县,豫南的平舆、正阳、舞阳、汝南等地,豫北的新乡、封丘、获嘉和豫西的卢氏、嵩县、灵宝都有木版年画制作的作坊,并在上述地区找到许多木版年画原版。[1]23-28

(二)传递的方式

1.家传

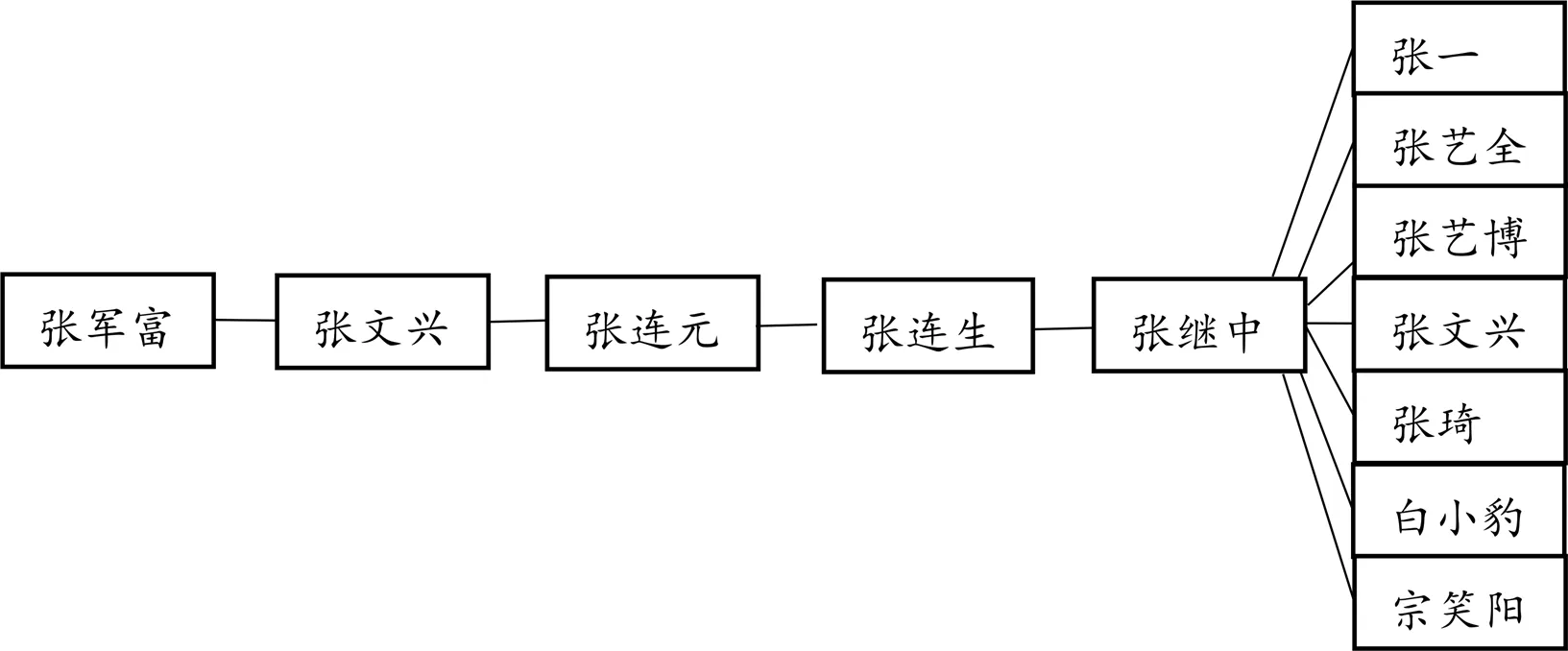

家传是木版年画制作技艺传承的主要方式,在朱仙镇地区,形成了多个从事年画制作工匠的传承谱系,其中许多从事木版年画制作的艺人已经被评为木版年画制作技艺国家级、省级代表性传承人。如张军富是民国初期万同老店的领作师傅,并且是当时远近闻名的木版年画制作工艺大师。其子张文兴承继父业,经过父亲的培养和自己的不懈努力,也逐渐成为万同老店的领作师傅。得到父亲真传的他也注重培养后继者,因此在其子张连元八岁时,就向其传授手艺,助其成为木版年画制作的高手。抗战时期,万同老店历经磨难,在张连元的守护下得以生存,张连元也逐渐成为万同老店的店主。其弟张连生拜哥哥张连元为师,从哥哥手中接过了重担,并将儿子张继中逐渐培养成为木版年画的省级代表性传承人。学成后的张继中一方面传授木版年画的制作技艺给自己的儿子、亲戚,另一方面还走进大学课堂,着力培养更多的木版年画从艺者(见图1)。

图1 万同老店传承谱系图

2.师传

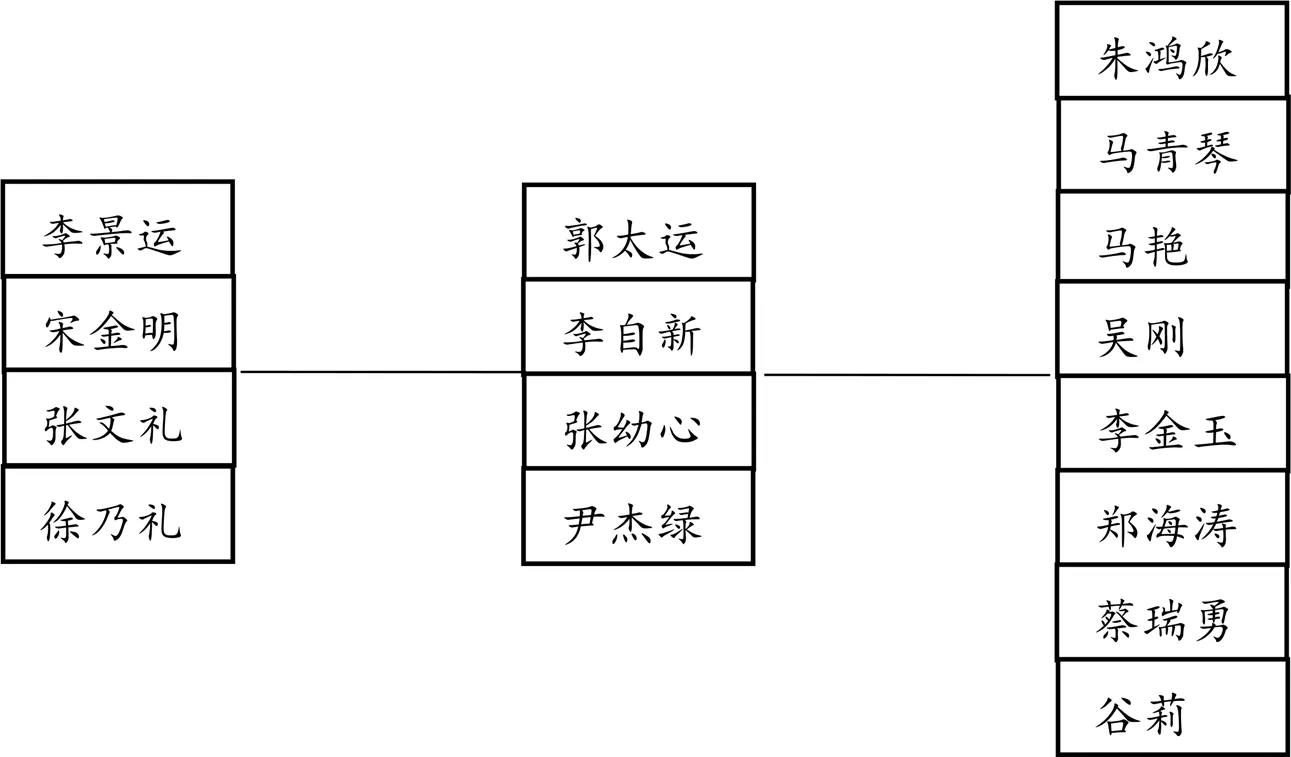

师者,传道授业解惑者也。如果说内承式的族内传承构建了木版年画制作技艺的行业规矩和保密制度,师传的方式则在一定程度上缓解了从业者之间的紧张关系。师传的方式没有严格的血缘限制,多是通过师傅的仔细筛选完成继承者的选拔。师传的方式在一定程度上促成了从艺者数量的增加。朱仙镇木版年画制作技艺在遵循内承制的基础上,纳入了师传的承继方式。即掌握木版年画制作技艺的工匠放宽学徒的限制,并经过拜师礼等仪式实现徒弟的身份过渡。如木版年画国家级传承人郭太运,13岁时便在“云记”年画社跟随李景运、宋金明、张文礼、徐乃礼等木版年画制作大师学艺,经过几年的学习,成为众师兄弟中的佼佼者。后离开云记,开设“泰盛”字号门店,2007年被评为朱仙镇木版年画制作技艺国家级代表性传承人。此外,郭师傅还十分注重木版年画后继者的挖掘,并先后培养了朱鸿欣、马青琴、李金玉等艺人(见图2)。

图2 云记老店传承谱系

(三)传递的媒介

朱仙镇木版年画基因传递主要借助雕版、制作口诀和老字号作坊等媒介进行。

1.雕版

雕版在朱仙镇木版年画中扮演着双重功能,它既是印制年画必不可少的工具,也是木版年画图案及文化的载体。它的易保存性和模化性使得朱仙镇木版年画图案具备相对稳定性和可传承性。据笔者调查得知,每个字号的作坊中都保留着上百年的雕版⑱。同时,他们将每一类型的年画雕版进行妥善保存,并在同类型年画的制作过程中参照原版进行雕刻。雕版的模化功能减小了朱仙镇木版年画图案的易变性,因此,从一定意义上说,雕版,特别是具有历史厚重感的老版的代代流传,确保了朱仙镇木版年画基因的传递(见表3)。

2.技艺口诀

朱仙镇木版年画的艺人们在长期的木版年画制作中积累了大量创作经验,并把这些经验浓缩为实用性极强地技艺口诀,通过口传心授的形式传给后继者。这些充满民间智慧的创作口诀包括画稿、刻版、印刷等多个环节的制作技巧。如《画诀》细致描述了门神画的形态特征和制作细节,并对门神画画稿绘制的技艺要领进行了规范;《色诀》则交代了各种颜色的配比,并对颜色的细节处理进行了总结;《印诀》则是对印画过程中的操作规范、应注意的事项和工艺流程进行了经验式概括。

《画诀》

门神画,人头大,骑小马,人分仨。

狮子鼻,四方口,手拿兵器把门守。

杏仁眼,柳叶眉,樱桃小嘴鼓堆堆。

先有瞎话(故事),后有门画。

画里有戏,百看不腻。

门神看门,眼大有神。

一脸神气两眼灵。

神在二目,情在面容。

门神要有神,眼睛大一轮。

门神要得好,头大身子小。

马嘴升子形,牛嘴地包天。

《色诀》

紫占一,绿占二,黄三红四不能颠。

水要鲜,色要艳,颜色不得出黑线。

看似却不是,用似来显示。

颜色正,天要晴:颜色深,天要阴。

《印诀》

要想色不浆,胶水要适当。

大寒冷,中暑热,春秋两季印正得。

冬稠稠,夏流流。

印黑要印显,颜色不出边。

铜绿须得干,紫色不相蹿。

先印各色,再把金添(撒金)。

印画不用慌,心手一齐性。

晾画不能急,八成即可以。[1]299

朱仙镇木版年画的技艺口诀既是前人对年画创作实践经验的总结,是后继者进行创作时可供参照的范本,同时也是木版年画制作技艺操作规范的表述,在很大程度上推动了木版年画技艺基因的传递。

表3 雕版及其对应年画作品图案表

图片来源:《中国木版年画全集∙朱仙镇卷》,第203-251页。

3.老字号作坊

手工艺作坊既是匠人们进行手工艺品创作的场域、也是手工艺品制作技艺及其文化进行传递的文化空间和载体,同时更是手工艺品制作技艺、产品、文化输出的原产地。具体来说,朱仙镇木版年画制作技艺及传统年画图案能够得以长期流传的关键不仅仅是传承群体的层出不穷和雕版、年画作品的传世,还在于老字号作坊的世代继承。朱仙镇地区现存的年画制作基地,多是明清或民国时期形成的,具有百年历史的老字号作坊。这些作坊既是带徒授艺的场所,又是木版年画制作技艺现场展演的平台,也是木版年画雕版和年画老作品的博物馆藏,更是年画故事的讲述地。老字号作坊实际上发挥着着朱仙镇木版年画技艺传授、产品生产、故事解读等多重功能,更为技艺与图案等年画基因传递提供了平台和保障。

(四)影响年画基因传递的因素

朱仙镇木版年画基因的传递不仅是工匠们的文化自觉,同时也是交通、工匠流动、受众审美情趣等诸多因素共同作用的结果。

1.交通

朱仙镇的兴盛得益于孙家渡河的开凿和通航,特别是清朝时期,开封关闭航道,使得朱仙镇成为连接开封与外地的咽喉,推动了当地商业贸易的繁荣。交通的便利、贸易往来的频繁,刺激了当地木版年画的发展。一时间,朱仙镇、开封等地的木版年画成为区域特产和文化名片,并借助便捷的水路交通远销各地。新市场的开拓扩大了朱仙镇木版年画的辐射范围,购买者在接受年节张贴木版年画习俗的同时,也接受了木版年画背后的文化内涵,加深对中原文化的认同。年画连同其制作技艺也随着工匠的流动扩散到流传地的各个角落。

2.工匠的流动

民间艺术的流动主要由制作群体及市场需求决定。在传统社会,朱仙镇木版年画的制作群体主要以男性为主,“男耕女织”的分工形式决定了掌握技艺的男性群体为满足家庭生计的需求而具有流动性。[17]52民国以来,封丘、长垣、滑县、尉氏、周口、杞县[1]28等朱仙镇周边县市的百姓纷纷前往开封的年画作坊拜师学艺,这些艺人多出师于云记、泰盛源等著名商号,学成之后,不少艺人回乡自立门户,制作木版年画。他们制作的年画风格在延续朱仙镇等地区年画艺术特征的基础上,结合本地人的审美需求,创作出了具有交融性特征的年画作品。工匠的外流,一方面将朱仙镇木版年画的技艺风格和典型性图案带到流入地,另一方面,受市场需求的影响,流入的工匠往往会根据当地人的审美情趣制作具有地方性特征的年画作品。因此,工匠的流动,一方面促使朱仙镇木版年画制作技艺和基因性图案的外流,另一方面也促成了木版年画基因在不同区域间的融合。

3.受众的审美情趣与需求

木版年画的对外输送必然经过一个接受过程,即年画作品输入——受众意见反馈——年画在地化。其中受众的审美情趣是影响木版年画在地化风格的重要因素。如嵩山地区的木版年画源自朱仙镇,在制作风格上接受了朱仙镇年画饱满、夸张、严密、粗犷的艺术特征,而在色彩运用上,以红黄紫黑绿为基础色,强调对比色,不注重色彩间的过渡,这与当地民众豪放的性格相关,具有浓厚的地方性特征。此外,受民众审美情趣的影响,不同时期,木版年画的题材和创作风格亦有所差异。传统社会,门神、灶神、财神、天地神等民间信仰盛行,此时的朱仙镇木版年画普遍以门神画为创作题材;现代社会,灶神、天地神等信仰虽然得到延续,但在民众间的影响力逐渐式微,相应地木版年画作品也少见于世。门神画虽依然拥有较高的市场需求,但以红色为背景,讲求色彩匀称搭配的门神画显然是当今社会“尚红”审美情趣的直观体现。而《连年有余》《招财进宝》《金童玉女》等新型年画作品的出现是从业艺人基于受众审美需求的顺势而变。此外,头顶国家级非物质文化遗产光环的朱仙镇木版年画实现了身份的华丽转变,即从原来的年节必需品逐渐演变为艺术收藏品,相应地,出现了对木版年画进行装裱、礼盒包装等衍生工序。可见,受市场需求及受众审美情趣的影响,朱仙镇木版年画的色彩搭配、题材选择、图案设计等都发生了相应地改变,从而引发制作技艺及图案等基因要素的变异(见图3、图4、图5)。

图3 年画《连年有余》

图4 朱仙镇居民张贴的红底门神画

图5 装裱后的年画

四、结语

文化基因是某一文化系统中,对该文化系统的性质和特征起决定性作用,且具有复制性和相对稳定性的文化因子。唐宋之际兴起的朱仙镇木版年画,在长期的历史过程中形成了一套包括绘稿、刻版、调制颜料、印刷等工序的娴熟技艺,且在不断汲取中原文化涵养中塑造出众多富含故事性、戏剧性和地方性特征的木版年画创作题材。这些技艺和图案在历史的积淀和民众的认同中凝结成朱仙镇木版年画的基因要素,这些基因要素的传递成就了朱仙镇木版年画的长期繁荣。不过,朱仙镇木版年画基因要素的存活和发展寄生于特定的文化生态。即博大精深的中原文化为木版年画提供了源源不断的营养;民间盛行的门神、灶神、财神等信仰为木版年画提供了成长的温床;贴年画、祭灶神等年俗为木版年画提供了广阔的生存空间。朱仙镇木版年画基因要素的传递则通过家传和师传的形式,并借助代代相传的雕版、艺人们口传心授的技艺口诀和具有百年历史的老字号作坊等媒介进行。受交通、工匠流动等影响,朱仙镇木版年画基因在传递过程中,因文化系统的差异会产生在地化的适应过程。且因受众审美情趣和市场需求的差异,木版年画艺人对木版年画的制作工序、创作题材和图案设计进行顺势改变。民间信仰、过年习俗和民众审美情趣逐渐异化的时代,朱仙镇木版年画逐渐失去了成长的土壤和生存的空间。因此,新时期年画的传承有赖于制作技艺的承继、基因性图案的延续和文化生态的营造,这样才能实现朱仙镇木版年画的保护和发展。

注释:

①现因原材料难以获取而多采用化学颜料。

②钟馗是镇鬼克邪的门神,人们将钟馗的画像张贴于门上,祈求驱邪镇宅。

③现在中原地区虽不再张贴牛王马王神画像,但是会在家畜棚的门上张贴“六畜兴旺”的春联。

④天河配是民间广为流传的故事传说。王母娘娘反对牛郎织女的结合,将织女召回天宫,并设置银河阻隔牛郎织女的相见。每逢七月七,喜鹊在桥上搭桥,帮助二人相会,天河配描述牛郎织女鹊桥相会的场景。

⑤白娘子与许仙西湖相遇,情定终身,法海从中挑唆,诱导许仙于端午节使雄黄酒让白娘子现原形。许仙受惊吓而死,白娘子为救活许仙,不顾生死,前往昆仑山盗取灵芝草,南极仙翁念其有情有义,赠予仙草,救活了许仙。盗仙草表现了白娘子为盗仙草斗守山鹤童的场景。

⑥东汉末年,曹操讨伐刘备,刘备兵败新野,欲逃亡江夏,行至当阳与家人失散,赵子龙不顾个人安危,在长坂坡与曹军血战,并成功救回幼主阿斗。年画《长坂坡》描绘了赵云长坂坡单骑救主的英雄形象。

⑦唐末,晋王李克用奉诏扫除黄巢,途中夜梦飞虎入账,占梦为得虎将之兆。天明出猎,于山前遇少年安敬思力捕猛虎,试之以武艺,件件高强,遂收之为十三太保,改名李存孝。

⑧五代时,朱温部将王彦章占据苟家滩与李克用相抗。李克用率李存勋、石敬瑭等大将前来征讨。王彦章固守不出,李克用便在二虎山上立一牌子,上写“二虎山,苟家滩,雁落沙滩无藏,獐入虎口必亡”,成功引诱王彦章上山,并以重兵合围。王彦章不敌战死。

⑨明朝薛广有一妻二妾,大妻生一子,名倚哥。薛广去镇江后误传死于外地,其妻及二娘闻讯皆改嫁,唯有三娘王春娥矢志守节,与老仆薛保共同哺育倚哥。倚哥在学校被人耻笑无父无母,回家与三娘吵闹,三娘教子发奋读书,后倚哥科举高中,薛广亦建立军功还乡,三娘苦尽甘来受到褒奖。

⑩明隆庆帝驾崩,太师李良图谋斩杀太子,篡取皇位,便下令封锁昭阳院。定国公徐彦昭和兵部侍郎杨波在李艳妃的帮助下二次进宫,将太子安全转移,后保太子顺利登基。

⑪西伯侯姬昌经樵夫开吉指引,在渭水河边访得钓鱼翁姜尚,乃拜其为相。

⑫商朝时期,西伯侯姬昌夜梦飞熊入帐,天明占卜,谓应得贤人。姬昌外出访贤,于渭水河边得遇姜尚。在豫剧中有《渭水河》《飞熊入梦》剧目,朱仙镇木版年画刻画了姬昌在梦中见飞熊的情景。

⑬不过,如家有丧事,要在三年内不能贴红色门神和春联。

⑭祭灶神。

⑮贴年画。

⑯相互点评各家的春联、年画。

⑰在这一天集市上依然有一小部分人在置办年货。开封等地过年期间有一习俗,即大年初一至初十期间,集市不开市,因此各家户都会赶在年三十之前置办年货,所以,着手较晚的人在年三十当天还在买东西。

⑱当地将这些雕版称为“原版”“老版”。

[1] 冯骥才,编.中国木版年画全集:朱仙镇卷[M].北京:中华书局,2006.

[2] 孟元老.东京梦华录[M].郑州:中州古籍出版社,2010.

[3] 申畅,申少春.河南文化史[M].郑州:中州古籍出版社,2002.

[4] 段春华.朱仙镇木版年画的工艺探索[D].兰州:西北民族大学,2009.

[5] 张敏.朱仙镇木版年画考察报告[R].年画研究,2018.

[6] 理查德·道金斯.自私的基因[M].卢允中,张岱云,陈复加,等,译.北京:中信出版集团,2018.

[7] 苏珊·布莱克摩尔.谜米机器——文化之社会传递过程的“基因学”[M].高申春,等,译.长春:吉林人民出版社,2001.

[8] 刘长林.宇宙基因∙社会基因∙文化基因[J].哲学动态,1988(11).

[9] 吴秋林.原始文化基因论[J].贵州民族学院学报(哲学社会科学版),2008(4).

[10] 赵传海.论文化基因及其社会功能[J].河南社会科学,2008(2).

[11] 刘沛林.古村落文化景观的基因表达与景观识别[J].衡阳师范学院学报,2003(4).

[12] 柏贵喜,陈文苑.南方少数民族传统手工艺资源及其基因图谱编制设想[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2017(5).

[13] 戴争.中国古代服饰简史[M].北京:轻工业出版社,1988.

[14] 脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1997.

[15] 任鹤林.门神与年画[J].装饰,2016(1).

[16] 王庆贺.经济理性视角下传统工艺的传承研究——基于朱仙镇木版年画的调查[J].原生态民族文化学刊,2017(1).

[17] 王星星.黔东南苗族流动银匠的生存方式及其变迁,[J].贵州民族研究,2019(8).

Research on the Cultural Genes of Zhuxian Town's New Year Woodcut

WANG Qinghe

( School of Ethnology and History, South-central University for Nationalities, Wuhan 430074, Hubei, China )

In the long-term creative practice, the craftsmen have established a skilled production process and shaped the unique artistic style of the Zhuxian Town’s New Year woodcut pictures. Affected by the beliefs of door gods, the customs of the New Year and the culture of the Central Plains, artists create New Year paintings with unique local characteristics, such as door god paintings, god statue paintings and drama story paintings. The accumulation of history has condensed skills and patterns into the cultural genes of Zhuxian Town's New Year woodcut pictures, and they are passed on through imparting of families and teachers with the help of media such as engraving, art and time-honored workshops. Traffic, the flow of artisans and the aesthetic appeal of the audience have an important influence on the transmission of the genes of the New Year woodcut pictures in Zhuxian Town.

Zhuxian Town’s New Year woodcut pictures, cultural genes, transmission of the genes

C952

A

1673-9639 (2020) 04-0056-12

2020-06-21

国家社会科学基金重大项目“南方少数民族手工艺资源体系与基因要素图谱研究”(17ZDA166)。

王庆贺(1992-),男,河南开封人,博士研究生,研究方向:民族艺术与艺术遗产保护。

(责任编辑 车越川)(责任校对 黎 帅)(英文编辑 田兴斌)