脑出血后超敏C反应蛋白、斑点征、血肿扩大、预后之间的关系

2020-09-10刘国堃袁伟梁绍栋李金库刘魁力赵有志李洪哲

刘国堃 袁伟 梁绍栋 李金库 刘魁力 赵有志 李洪哲

摘要:目的 探讨脑出血后超敏C反应蛋白(hs-CRP)、斑点征、血肿扩大及临床转归的关系。方法 收集2017年至2020年,前瞻性招募了452名脑出血患者。选择92例24小时内血肿扩大的患者进行本研究。ICH(自发性脑出血)是通过CT(NCCT)扫描确诊的。多层螺旋CT血管造影(MDCTA)可用于识别斑点征象。根据hs-CRP水平将患者分为两组(hs-CRP<3 mg/L,hs-CRP≥3 mg/L)。结果 本研究队列中斑点征和HE的发生率分别为31.5%和29.3%。Logistic回归分析表明,hs-CRP3 mg/L水平对斑点征(p=0.68)或HE(p=0.07)均不是显著的指标。然而,超敏C反应蛋白水平≥为3 mg/L(OR:16.64,95%CI:2.11-131.45,p=0.008)是急性脑出血后1年预后不良的独立预测因子。结论 我们的分析表明,hs-CRP水平≥为3 mg/L是急性脑出血后1年预后不良的重要指标。

关键词:脑出血;血肿扩大;C反应蛋白;斑点征

自发性脑出血(ICH)导致的死亡率占所有卒中死亡率的一半以上[1]。大约三分之一的脑出血患者可能会经历血肿扩大(HE),从而导致更高的死亡率和不良的临床预后。因此,研究预防和处理急性脑出血患者HE的方法是至關重要的。斑点征是HE的一种公认和有效的成像标记物。然而,识别斑点征需要应用断层血管造影(CTA),费用高,操作复杂。作为炎症指标的高敏C反应蛋白(hs-CRP)水平在中风后往往更高。研究表明,高敏C反应蛋白水平也与脑出血后的血肿量和临床预后有关[2]。本研究的目的是在一组急性脑出血患者中调查hsCRP水平、斑点征、HE和不良临床结果之间的关系。

1.资料与方法

1.1临床资料

我们招募了2017年12月至2020年10月452名患者,年龄18岁以上,经CT诊断为急性症状性脑出血。选择了92名患者进行本研究。纳入标准:患者在发病后24小时内出现症状,有与首次CT影像比较,48小时内进行随访CT和CT血管造影(CTA),入院时收集hs-CRP数据。如果患者有继发性脑出血(动脉瘤、血管畸形、出血性梗死、肿瘤或凝血功能受损引起的出血)、急性或慢感染史,或在随访NCCT和MDCTA之前接受手术,则排除这些患者。

入院时收集患者的各项特征,包括年龄、性别、烟酒嗜好、高血压/糖尿病/中风病史、服用药物史(如抗高血压/抗血小板药物)、收缩压(SBP)和常规实验室数据。入院时,我们还测定了格拉斯哥昏迷评分(GCS)和美国国立卫生研究院中风评分(NIHSS)。出院时收集抗血小板药物、抗高血压药物、院内感染(肺/尿路)、手术必要性和康复信息。

1.2患者随访和临床结果

在出现ICH一年后,我们对所有患者进行了电话访谈,以获得一系列与功能结果相关的随访数据,包括改良的Rankin评分(MRS)和卒中的非致复发。每月进行一次电话随访,直到随访三次未随访到;这些未随访到的患者被归类为失去随访。所有电话均有同一人员随访。不良的临床结果被定义为随访1年后MRS评分>2分。

1.3影像学特征

对每个出现症状的24小时内的患者进行初始NCCT。入院后48小时内进行随访NCCT扫描。还进行了多层螺旋CT血管成像(MDCTA)扫描,以识别斑点征。所有图像均由一名神经放射科医生和一名无法获得临床数据的神经科医生在PACS工作站上以双盲方式查看。记录了从症状出现到最初NCCT的时间,血肿的位置(幕上深部与其他位置,如幕上和幕下位置),以及脑室出血(IVH)的存在。ICH体积是通过使用专用软件在西门子多探测器行扫描仪上手动绘制血肿轮廓来确定的。当血肿体积增加>33%或>12.5ml时即可确诊。

1.4高敏C反应蛋白

测定患者血清中hs-CRP水平。超敏C反应蛋白水平根据实验室临界值分为两组:超敏C反应蛋白<3 mg/L和超敏C反应蛋白≥3 mg/L。

1.5统计分析

使用SPSS 26.0(SPSS Inc.,进行统计分析。连续变量被描述为平均值±标准差(SD)或中位数(带有四分位数范围,IQR)。p值为0.05被认为具有统计学意义。

2 结果

2.1基线数据研究特点

从出现症状到最初的NCCT检查的平均持续时间为4.1h。血肿体积中位数分别为22.4ml(10.0,48.4ml)和25.9ml(11.0,57.0ml)。血肿主要位于幕上深部(54例,占58.7%),其次是幕上浅部(35例,占38.0%)和幕下(2例,占队列的2.2%)。斑点征29例(31.5%),HE 27例(29.3%)。33名患者(占队列的35.9%)在脑出血后1年临床结果较差。入院时hs-CRP水平较高的患者更有可能是男性,在基线和随访时有更大的血肿量;这些患者也更容易受到感染和手术干预。这些患者也更有可能在脑出血后1年患上肝性脑病和预后不良。5例患者在脑出血后1年内死亡,5例患者的hs-CRP值均为≥3 mg/L。

2.2高敏c反应蛋白与斑点征的相关性、血肿扩大

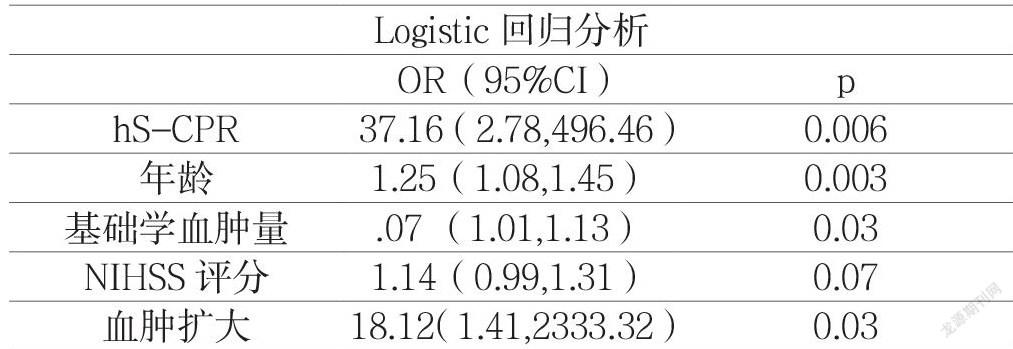

多个变量,包括性别、性别、基线血肿体积、血肿位置、从发病到首次NCCT的时间、GCS评分、基线时的NIHSS评分、斑点体征、HE、SBP和hs-CRP水平,被用于对脑出血后1年的临床结果进行Logistic回归分析。包括超敏C反应蛋白(hs-CRP≥ 3 mg/L)、年龄、基础血肿量、NIHSS评分和HE。

![]() 超敏C反应蛋白水平为≥3 mg/L(OR:37.16,95%CI:2.78~496.46,P=0.006)、年龄(OR:1.2 5,95%CI:1.0 8~1.45,P=0.003)、基础血肿量(OR:1.0 7,95%CI:1.0 1~1.13,P=0.0 3)、HE(OR:18.12,95%CI:1.4 1~233.32,P=0.0 3)。P=0.03)被确定为急性脑出血后1年预后不良的显著独立预测因子

超敏C反应蛋白水平为≥3 mg/L(OR:37.16,95%CI:2.78~496.46,P=0.006)、年龄(OR:1.2 5,95%CI:1.0 8~1.45,P=0.003)、基础血肿量(OR:1.0 7,95%CI:1.0 1~1.13,P=0.0 3)、HE(OR:18.12,95%CI:1.4 1~233.32,P=0.0 3)。P=0.03)被确定为急性脑出血后1年预后不良的显著独立预测因子

3 讨论

在这项研究中,我们发现超敏C反应蛋白水平≥为3 mg/L是脑出血后1年预后不良的重要指标,但不是斑点征或HE的独立危险因素。在本研究中,Logistic回归分析也表明,基线血肿量是脑出血后1年预后不良的独立预测因素。我们还发现,hs-CRP≥3 mg/L患者的基线血肿量是hs-CPR<3 mg/L患者的2倍以上;随访时血肿量也有同样的趋势。因此,我们认为hs-CRP是判断血肿量的良好指标。我们还发现,即使在控制了脑出血量和HE后,hs-CRP水平仍然是临床预后不良的独立预测因子,因此hs-CRP也可能是ICH进一步继发损伤的有用标志物。

有研究报道,hs-CRP水平升高与几种心血管疾病的预后不良有关,包括缺血性中风、蛛网膜下腔出血和急性冠状动脉疾病[3]。我们目前的研究表明,在脑出血患者中,hs-CRP水平升高与预后不良相关。HS-CRP是脑出血(ICH)后炎症和临床预后不良的实验室标志物。然而,hs-CRP是否与斑点体征或HE有关,在以往的研究中还没有得到证实。HS-CRP可直接破坏血脑屏障;这些过程共同可能导致继发性脑损伤,从而导致临床预后不良和HE。先前的研究表明,hs-CRP峰值主要出现在急性脑出血后48小时内,24小时的hs-CRP水平比入院时更能准确地预测预后不良。先前的研究表明斑点征是HE和不良临床结局的独立危险因素,敏感性为62%,特异性为88%。以前的研究也报告了斑点体征的发生率在19%到46%之间,尽管症状出现和最初成像之间的时间间隔不同。在本研究中,我们在31.5%的患者队列中检测到斑点征;这一发生率与先前报道的相似。斑点征被认为代表早期血管破裂和活动性出血的部位,但代表随后阶段的生理性止血、相关的微动脉瘤或瘤样病变的部位。许多危险因素与斑点体征有关,包括初始血肿体积较大、发病较早、入院时GCS评分较低、平均动脉压>12 0 mmHg以及存在脑室出血(IVH)[4]。我们发现HE是ICH后1年预后不良的危险因素;斑点征不是临床预后不良的危险因素。总体而言,我们的数据表明,脑出血早期hs-CRP水平升高可能与不良预后相关。这项研究有几个需要考虑的局限性。首先,我们的数据是从现有的数据库中获得的,而不是从连续的患者中前瞻性收集的。其次,在我们的研究中,几乎三分之一的患者在症状出现48小时后接受了神经外科手术。此外,脑出血清除中溶栓微创手术试验表明,与非手术治疗相比,微创手术清除脑出血并不能改善脑出血后1年的临床结果。现在需要进一步的研究来验证这些发现。再次,我们招募了在出现症状的24小时内出现症状的患者;MDCTA通常在48小时內进行,并在之前的研究中报告;这种做法也可能导致对HE的低估。

Gerner Stefan T,Auerbeck Katrin,Sprügel Maximilian I et al. Peak Troponin I Levels Are Associated with Functional Outcome in Intracerebral Hemorrhage.[J] .Cerebrovasc Dis, 2018, 46: 72-81.

Li Qi,Zhang Gang,Xiong Xin et al. Black Hole Sign: Novel Imaging Marker That Predicts Hematoma Growth in Patients With Intracerebral Hemorrhage.[J] .Stroke, 2016, 47: 1777-81.

VanGilder Reyna L,Davidov Danielle M,Stinehart Kyle R et al. C-reactive protein and long-term ischemic stroke prognosis.[J] .J Clin Neurosci, 2014, 21: 547-53.

Wang Binli,Yan Shenqiang,Xu Mengjun et al. Timing of Occurrence Is the Most Important Characteristic of Spot Sign.[J] .Stroke, 2016, 47: 1233-1238.

作者介绍:刘国堃(1992-),男,牡丹江医学院2018级研究生

通讯作者:李洪哲,主任医师,教授,主要从事脑血管疾病的研究

[1] 基金项目:黑龙江省卫生计生委科研课题(2017335)