谁更信任警察?基于中国社会状况综合调查(CSS2013-2017)的分析

2020-09-07李峰梁爽

李 峰 梁 爽

人民公安的定位决定了我国警察的根本宗旨是一切为了人民,一切服务人民,其指导思想主要源自马克思主义国家学说、人民民主专政理论。长期以来,基于此理念的警务实践得到了民众的普遍认可。但近年来,随着社会的快速转型和分化,网络的普及和广泛应用,诸如安徽蚌埠警察不作为案、北京雷洋案、山东辱母案、上海民警抱摔及一系列警察贪腐等涉警事件使得警察的公众形象严重受损。在这种背景下,2015年2月中央审议通过了《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》,意见指出要“进一步提升人民群众的安全感、满意度和公安机关的执法公信力”。〔1〕参见中华人民共和国公安部网站,https://www.mps.gov.cn/n2255079/n4876594/n4974590/n4974592/n5116754,2020年2月12日访问。从学理来说,警察社会形象和公信力研究对应的是警察的社会合法性问题,而从学界的研究共识来看,对机构和系统的信任就是民众对其合法性认可的重要测量指标。〔2〕李峰:《司法信任的影响机制分析——基于上海数据的实证探讨》,载《甘肃社会科学》2013年第6期。同时,不论中外,警察是能见度最高的政府机构,〔3〕Michael J.Palmiotto and N.Prabha Unnithan, Policing and Society: A Global Approach.NY: Delmar, Cengage Learning,2011, p.45.因此,民众对警察的信任在很大程度上又是对政府合法性认可的体现。

正因为如此,近来年,有关警察信任的实证研究渐趋增多。不过,目前的研究基本都是基于截面数据,依靠某一次社会调查的数据进行探讨。仅凭单次的调查难以反映警察信任的历时性变化和努力的成效。鉴于此,本文利用中国社会科学院主持的“中国社会状况综合调查”2013年、2015年和2017年的数据,一方面呈现出不同群体之于警察的信任态度差异,另一方面展示了民众对警察信任的变化趋势。

一、文献回顾与分析框架

西方的警察信任研究最早始于贝尔曼(Bellman A),〔4〕Bellman A,Police Service Rating Scale.Journal of Criminal Law and Criminology 26, 74-114 (1935).但一直到20世纪六、七十年代,随着警民关系的紧张和犯罪率的上升,相关的实证研究才真正兴起,到20世纪末和21世纪前十年达到了高峰。〔5〕Jannie Noppe, Antoinette Verhage, Anjuli Van Damme,Police Leglitimacy: an Introduction.Policing: An International Journal 40, 474-479 (2017).我国学界对警察信任的实证研究起步较晚,多数的成果见诸近几年。

大体来说,我们可将警察信任研究分为两大类:其一,探讨警察信任的生成机制,相关的研究多从警务过程、外在环境等方面探讨影响警察信任的生成机制。国外在此方面的研究最集中的议题是对泰勒(Tom Tyler)的法律服从之心理模型的实证检验,〔6〕Tom Tyler, Why People Obey and Law.New Haven, CT: Yale University Press,1990.由此产生大量的成果。国内的探讨涉及政治效能感和政治参与对警察信任的讨论〔7〕胡荣:《中国人的政治效能感、政治参与和警察信任》,载《社会学研究》2015年第1期。、基于警民间接触关系视角的分析〔8〕楼逸劼:《不同接触形式对警察信任的影响——基于上海数据的实证分析》,载《开封教育学院学报》2018年第6期。、网络使用的影响〔9〕李峰、楼逸劼:《青年同期群、网络使用及警察信任——基于CGSS2010数据的分析》,载《青少年犯罪问题》2019年第3期。、法治意识〔10〕卫莉莉:《公民法律意识对警察信任影响之实证研究》,载《中国公安大学学报(社会科学版)》2019年第3期。、心理因素的作用〔11〕李辉、李星昊、王娜:《警民信任危机的生成机制:基于归因和情绪感染理论的实证研究》,载《公安学研究》2020年第1期。等。

其二,探讨不同社会亚群体对警察信任的差异。这种思路认为,社会的分化使得不同的亚群体有着不同的利益取向,由此对警察产生不同的期待和态度,因此,他们对警察的信任也会有明显的差异。国外的研究多集中于种族与警察信任的关系,形成了种族脸谱化建设之争。〔12〕R.Weitzer, S A.Tuch,Perceptions of Racial Profiling: Race, Class and Personal Experience.Criminology,40, 435-456(2002).其理论依据是社会冲突论,认为警察代表着主导群体的利益,因此,警察实质成为那些权势者控制弱势群体并使其就范的代理人,也是他们使用的武器之一,〔13〕Michael J.Palmiotto and N.Prabha Unnithan, Policing and Society: A Global Approach.NY: Delmar, Cengage Learning, 2011, pp.8-9.由此导致弱势群体对警察的不信任。显然,我国的社会性质和公安的定位与西方有着本质的不同。但在社会的变迁过程中,的确出现了对警察信任态度的亚群体分殊现象。如笔者的研究证明了户籍身份、同期群对警察信任的影响差异;〔14〕李峰:《户籍、同期群及其对警察信任度的影响:基于上海数据的分析》,载《社会学评论》2013年第6期。王永杰教授等人比较了主观阶层的警察信任;〔15〕王永杰、颜莹莹:《阶层认同与警察信任:基于全国性调查数据的分析》,载《复旦公共行政评论》2015年第2期。宋小尊则从受教育程度、收入水平和阶层等方面较为全面地比较了不同亚群体对警察的信任差异;〔16〕宋小尊:《不同亚群体对警察信任度差异之分析》,载《西安文理学院学报(社会科学版)》2017年第4期。孙懿贤教授等人基于泰勒的程序正义与结果正义比较了警察信任的城乡区别。〔17〕孙懿贤等:《城里人、乡下人、外来务工人与警察——有关中国警察信任的实证研究》,载《河南警察学院学报》2016年第5期。

鉴于本文试图展示警察信任的历时性动态发展趋势之目的,我们也沿用第二种视角,回答总体警察信任以及不同群体之警察信任的差异变化。

从社会分化的角度来看,新中国成立到改革开放之前,我国属于一个低度分化的社会,有学者将此称为“非阶层化”〔18〕Parish, William L.Destratification in China.in J.Watson(ed.) Class and Social Stratification in Post-Revolution China.New York: Cambridge University Press,1984.社会结构。改革开放以后,当我们从以阶级斗争为纲转为以经济建设为中心时,民众的社会经济地位开始出现快速的分化,社会分层的标准从过去的政治转变为经济资源、文化资源和组织资源等因素。〔19〕参见陆学艺:《当代中国社会阶层研究报告》,社会科学文献出版社2002年版。

一个社会若出现了明显的分化,那么不同社会经济地位的亚群体就会形成不同的行为方式、社会心态,警察信任亦然,已有的研究也证明了这点。同时,考虑到公众对警察的信任态度主要源于社会民众的个体经历和看法意见。因此,在研究社会公众对警察信任的差异情况时,自然要考虑到时代背景。

综合上述因素,本文拟从同期群、收入、受教育程度、政治身份和主观阶层认同等几个方面来划分不同的亚群体,而这些分层可划为三大类:第一,同期群对应的是时代在个体身上的影响,在社会化过程中,社会结构特征和重大的社会事件都会参与个体生命历程的建构,因而,个体的行为方式、价值观念等具有明显的代际特征;〔20〕参见[美]埃尔德:《大萧条的孩子们》,译林出版社2002年版。第二,收入、受教育程度、政治身份和户籍属于客观社会分层,收入对应的是阶层划分中的经济资源,为经济分层;受教育程度对应的是文化资源,为文化分层;政治身份对应的是权力资源,为政治分层;考虑到我国城乡二元社会结构的影响和警察“统一领导,分级管理,条块结合,以块为主”的管理体制,户籍身份也被纳入考虑之中;第三,鉴于我国普遍存在的主观阶层认同与其客观阶层不一致的现象,我们还考虑到不同的主观阶层认同之于警察信任的差异。

具体来说,不同年龄段的人,其社会化过程差异较大,生命历程自然会有较大区别,所以对警察信任差异影响因素的分析应当考虑社会变迁中年龄的差异。〔21〕吴乐:《不同群体对警察信任的差异研究》,华东政法大学2017硕士学位论文。本文基于我国学界对同期群的一般划分方法,也以1980年前后为界分为“80前”和“80后”两个大的阶段。对于绝大多数民众来说,对警察的印象的形成主要是基于媒体等间接接触方式。〔22〕Bridenball B, Jesilow P,What Matters: The Formation of Attitudes Toward the Police.Police Quarterly,11, 151-181(2008).伴随着网络的兴起,网络的使用已成为形塑警察社会形象的重要媒介。〔23〕李峰、楼逸劼:《青年同期群、网络使用及警察信任——基于CGSS2010数据的分析》,载《青少年犯罪问题》2019年第3期。而在网络的使用方面,根据2019年发布的《中国互联网络发展状况统计报告》,我国代际间存在着明显的“数据鸿沟”现象,网民主要是“80后”的群体为主。〔24〕中国互联网络信息中心:《中国互联网络发展状况统计报告》(第43次),http://cnnic.cn/gywm/xwzx/rdxw/20172017_7056/201902/t20190228_70643.htm, 2019年3月20日访问。同时,在相对自由的网络空间中,网络的“抑郁症”特性使其更关注负面报道。〔25〕Patterson, Thomas E..Out of Order.NY: Vintage Books.1994.根据人民网舆情监测室发布的《网络低俗语言调查报告》,官员、城管、专家、医生、警察成为所谓的网络“黑五类”。〔26〕人民网:《网络低俗语言调查报告(2015)》,http://yuqing.people.com.cn/n/2015/0603/c364391-27098350-2.html,2019年3月20日访问。基于此,本文提出假设1:“80后”比“80前”对警察的信任度低。

文化是衡量一个人社会经济地位的关键因素,个体受教育水平是其文化资源和能力的集中体现。当前,学历仍然是进入不同层次行业与职业领域的“敲门砖”,直接影响着收入、社会地位等诸多方面,因而教育资源的占有多寡则是社会分化的重要标准之一。受教育程度更高的个体认知能力和辨别能力更强,对警察服务和能力一般要求更高,更愿意发表个体态度和观点,来充分质疑权力,并要求权利。此外,教育资源的差异影响着信息资源的接触,而警察负面事件的报道增多和网络、自媒体的信息渠道扩展也间接影响着不同知识水平者对警察的期待,可能会造成对警察不同程度的信任状况。有学者根据北京、天津、深圳、成都、衡水五市的数据分析显示,文化程度越高,其与警察的距离越远。〔27〕卢国显、张亚飞:《当前我国城市警民距离的实证研究——以北京、天津、深圳、成都、衡水五市为例》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2015年第1期。因此,我们提出如下假设2:受教育水平越高,对警察越不信任。

改革开放之后,受“让一部分人先富起来”的政策指引,市场经济的大力推进,深刻改变了原有的财富格局,使得贫富差距逐渐拉大,收入分化严重。收入差异导致了不同经济地位的个体的利益需求发生了变化,对警察的要求自然也发生改变。收入高的群体对警察保护其财产和安全的需求强烈,而收入低的群体则相对较弱。由此,我们提出假设3:个人年收入越高,对警察越不信任。

在政治身份方面,我们认为,因为党团员具有体制内身份,而警察是我国重要的公权机关之一,根据相关研究,我们提出假设4:与其他群体相比,党团员对警察的信任度更高。

个体的主观阶层认同来源于自我感受的评估与他人评价的反馈,以及对一系列客观标准中自己所处维度的主观判断,主观上的分层更能体现出价值判断、社会期望等方面的综合考量。公民的主观阶层认同将影响其对现实的判断、对社会不公平的感知和社会政治态度,而其对社会不公平的感知、社会政治态度等都将影响其对警察的信任。〔28〕颜莹莹:《社会阶层对警察信任的影响》,西南交通大学2017年硕士毕业论文。其中,受社会结构挤压越严重,对社会不平等观念的认同感越高,则更易对自我产生低阶层的评价,这亦可能降低其对机构、系统的信任度。基于以上分析,本文提出假设5:个人主观阶层越高,对警察越信任。

人口大规模的迁移和流动是改革开放之后的一个突出的社会现象。在允许人口流动的背景之下,个体却被户籍制度所钳制,外来还是本地居民这一不同身份的问题使得民众对待警察的态度呈现社会阶层的差别。〔29〕孙懿贤等:《城里人、乡下人、外来务工人与警察——有关中国警察信任的实证研究》,载《河南警察学院学报》2016年第5期。受身份认同、社会融入、社会保障、组织联系等多种因素的潜在影响,外来人口往往相较本地人口而言,其应得权利更易受到侵犯;同时,对外来人口“素质低”“易犯罪”等污名化标签,易使外来人口成为社会排挤与挤压执法的亚群体。因此,外来人口更易对警察产生低信任度。相关基于单年全国数据的研究也显示了这种现象。〔30〕宋小尊:《城市居民对警察信任的差异研究》,华东政法大学2018年硕士毕业论文。基于此,本文提出假设6:外来人口相较本地人口,对警察信任更低。

中国社会正经历着快速变迁,警察信任的变化也随社会的变化而变化,处于一个不断流动的状况,需要进行历时性的分析。在国家治理能力现代化的要求下,法律法规不断完善,执法规范化程度越来越高。2009年公安机关制定了《公安机关执法细则》,经过两次全面修订完善,按照执法流程建立起覆盖各个执法环节的标准体系,为民警执法提供了权威、详尽的操作指引。〔31〕参见中华人民共和国公安部网站,https://www.mps.gov.cn/n2255079/n4876594/n4974590/n4974592/n5504335/n5504405/c5525923/content.html,2020年6月20日访问。各地公安根据自身情况又制定了相应的指导手册,这有效地解决了以往执法过程中所出现的众多问题。2016年5月20日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化公安执法规范化建设的意见》,对公安执法进行了顶层设计,进一步规范执法。可以发现的是,在全面依法治国的新语境下、在法治理念不断深入的背景下,警察执法更具法治化、规范化,公众之于警察信任则会进一步提高。与此同时,公民的法律意识也在法治建设不断推进中得到提升,相关研究也证实其对警察信任提升的效能。〔32〕吴乐:《公民法律意识对警察信任的影响——以上海数据为例》,载《开封教育学院学报》2016年第4期。据此,本文提出假设7:总体警察信任逐年逐步提高。

二、数据与变量

本文采用的数据来源于中国社会科学院分别于2013年、2015年、2017年在全国进行的中国社会状况综合调查(Chinese Social Survey,简称CSS)。该调查采用概率抽样的入户访问方式,调查区域覆盖了全国31个省(自治区、直辖市)。三次调查访问的样本分别为10206个、10243个、10143个,在数据分析之前,本文对有关变量中的漏答、无效回答等样本剔除后,获取有效样本量分别为7994个、8657个、8780个,三个年份样本合并后的总样本量为25341个。

本文的因变量是个体对警察的信任度,源于问卷中“您信任下列人员吗”中的“警察”一项,将“不适用”“不好说”剔除,剩余选项包括“完全不信任”“不太信任”“比较信任”与“非常信任”,分别赋值1、2、3、4。

基于本研究的分析框架,本文的核心自变量包括:①同期群。同期群变量源自问卷中的出生年份,以测量年份减去出生年份得到一组相应的连续变量。在此基础上,依据研究共识与前文框架中所述的世代划分,将年龄划分为一组二分变量,其中“80后”赋值为0,“80前”赋值为1。②受教育程度。将受教育程度转换为受教育年限,由于选择“研究生”的样本比例过小,因而将其与“大学本科”合并为“大学本科及以上”,具体赋值情况如下:“未上学”赋值为0,“小学”赋值为6,“初中”赋值为9,“高中”“中专”“职高技校”合并赋值为12,“大学专科”赋值为15,“大学本科及以上”赋值为16。③家庭年收入。为克服数据的过度偏态分布的不足,我们将年收入金额进行自然对数化处理。④政治面貌。将中共党员与共青团员合并为“党团员”,赋值为0;将民主党派、群众等选项合并为“其他”,赋值为1。⑤主观阶层认同。将问卷中从低到高的阶层认同依次赋值1-4。⑥户口登记地。户籍变量的测量方法是“您目前的户口登记地是”,剔除掉“户口待定”项,我们将“此乡(镇、街道)”定义为本地人口并赋值为0,视为“本地人”,其他选项合并定义为外来人口并赋值为1,视为“外地人”。⑦年份。为探讨不同时间的历时性因素影响,将调查对应年份2013、2015和2017分别赋值1、2、3。

本文的控制变量包括性别(女性为0,男性为1)、婚姻状况(已婚为0,未婚、离婚等其他状况为1)、工作状况(目前无工作赋值为0,其他为1)和地区分布(东部、中部和西部分别为1、2、3)。

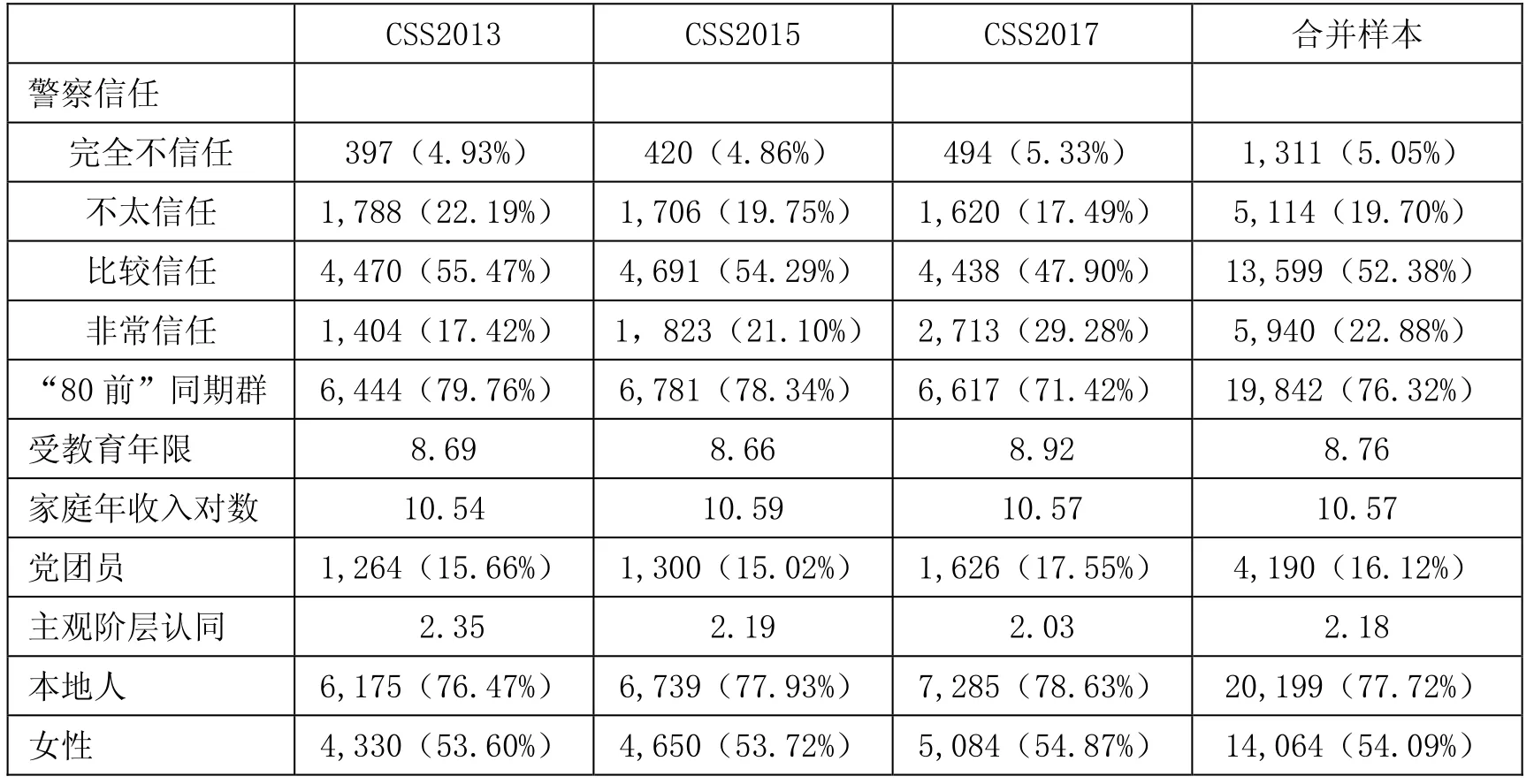

本研究中相关的主要变量描述性信息见表1。

表1 样本中主要变量的频次(百分比)/均值分布表a

三、数据分析与发现

为了检验前文的假设,本文分为两步来进行数据处理与分析:首先,围绕警察信任进行描述性统计,将警察信任与其他公权力部门信任进行对比;其次,将核心变量和控制变量纳入序次logistic回归进行多变量分析。

(一)描述性统计

表2呈现了样本中各公权力部门信任的描述性统计信息。我们将民众对法官、党政干部的信任度与警察信任一同列举,为方便直观比较,将“完全不信任”“不太信任”两项合并为“低信任”,“比较信任”“非常信任”两项合并为“高信任”。

表2 警察与其他公权职业者信任分布表a

纵向来看,对应2013年、2015年和2017年及三年合并后的数据,民众对警察持“高信任”态度的比例依次为72.34%、75.78%、77.70%和75.43%,均要高于对法官和党政干部的信任。从横向来看,从2013到2017年,警察信任呈逐渐上升之势。

(二)多变量分析

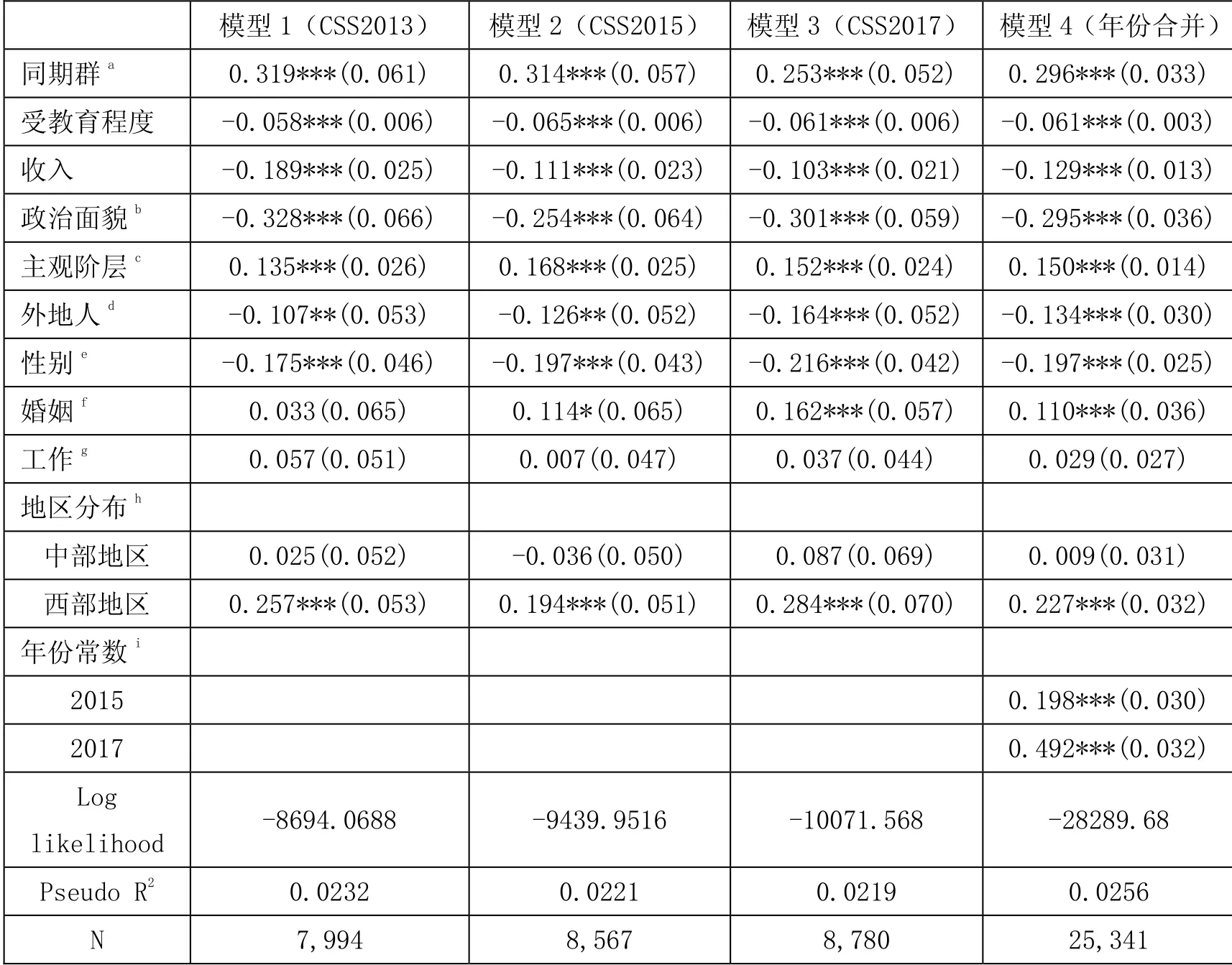

上述发现仅反映样本的情况,为据此了解全国水平,同时验证前文的假设,我们还必须进行多变量分析。结合前面的研究设计,并根据因变量的数据特征,本文采用有序logistic回归处理数据。其具体方法和步骤为:首先,在模型中纳入核心自变量与控制变量,依次以2013年份、2015年份、2017年份的数据分别建立模型1、模型2、模型3;其次,将所有的数据合并形成总样本,并生成年份这一变量,在前述模型变量基础上加入年份变量,进而形成模型4。具体结果见表3。

表3 警察信任序次logistic回归表

从上表的数据来看,不论是年度数据还是合并数据,同期群、受教育程度、收入、政治面貌、主观阶层认同和户籍都在1%水平及以上具有统计显著性。同时,根据它们对应的回归系数,我们可以看到,在控制其他变量的情况下,“80后”比“80前”对警察的信任度更低;受教育程度、收入与警察信任呈负相关;主观阶层认同度越高,其对警察的信任度也越高;本地人比外地人对警察的信任更高。根据此结果,前文提及的假设1—6均得以证实。从模型4来看,年份变量在0.001水平上具有统计显著性,其意义在于:从2013年至2017年警察的总体信任度呈逐渐上升趋势,假设7成立。

四、结论与讨论

根据对中国社会状况综合调查2013年、2015年和2017年数据的分析,我们看到,随着我国社会的不断分化,不同群体对警察的信任态度也出现了差异。其中,既有与现有大多数研究的结论一致的一面,如受教育程度、收入与警察信任呈负相关,也有支持之前就存在竞争性结论的判断,如同期群、主观阶层认同与警察信任的关系。以前有研究表明“80后”较“80前”对警察更为信任,也有“80后”更不信任警察。根据其结论所依据的数据,我们认为,这可能与区域有关。如笔者采用的上海市的调查数据,得出“80后”更信任警察的结论;〔33〕李峰:《户籍、同期群及其对警察信任度的影响:基于上海数据的分析》,载《社会学评论》2013年第6期。同样在基于全国的数据CGSS2010的分析中,其结论与本文一致。〔34〕李峰、楼逸劼:《青年同期群、网络使用及警察信任——基于CGSS2010数据的分析》,载《青少年犯罪问题》2019年第3期。我们认为,这可能是与样本的地域性有关。本研究利用的是全国性的数据,分析的结果也反映出区域间的不同。从表2的“地区分布”变量来看,西部与东部地区对警察的信任态度方面存在着显著的差异。这说明,中国不同地区的警察信任可能存在着不同的情况。此外,以前的研究对主观阶层认同之于警察信任有着不同的结论。如有研究得出,自我认知处于较低阶层的个体自我主观等级评价对其警察信任具有显著的正向影响。〔35〕李春勇、裴岩:《认知偏移还是阶层分化——基于CGSS2015数据警察信任之实证研究》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2020年第1期。本文基于主观阶层认同越高意味着对社会认可度亦越高之判断,作出了两者呈正相关的推论,数据也予以了证实。

除了通过面板数据与以前的研究进行对话外,本研究另一个重要目的是呈现出警察信任的发展趋势。我们的数据分析表明,就全国情况而言,2013年、2015年和2017年的警察信任呈逐年上升的趋势。

上述研究发现为当前进一步改善警民关系、增强公众对警察信任提供了重要的政策启示。首先,民众对警察信任的不断提升,说明我国当前推行的警务实践和指导政策的方向是正确的,在犯罪防治、治安管理和警务服务等方面的工作得到了民众的认可。因此,我们应坚持现有的做法,并在巩固现有的基础上不断完善。近年来,警察执法行为的法治化和规范化不断得以强化,成为警务改革工作中的重点,也取得了一系列的成就。但随着自媒体的发展和个体权利意识的强化,警察执法行为的程序正义和实质正义面临更多挑战。因此,警察在执法过程中一方面要恪守程序正义,在程序和操作中规范流程,使与人民群众接触过程中的行为举止和处置措施更具合法性;另一方面需要充分利用现代化科技,提升警务素质和技能,提高执法效能,进而提升警察信任度。此外,要迅速转变角色,习惯在镜头下执法,接受更多的群众进行监督。在国家治理现代化背景的要求下,警察执法行为应当以人民为中心,将规范执法和执法规范常态化,使得群众可感知的执法行为是合理、公平、有效的。

其次,在社会变迁和转型的过程中,不同的亚群体出现了明显的社会分化,由此也形成了较为显著的认知和需求差异,呈现出了反梯度信任的特征。〔36〕吴乐:《居住区域、公共安全感与警察信任的实证研究——基于CSS 2017数据的分析》,载《公安学刊(浙江警察学院学报)》2019年第5期。不同亚群体对警察信任态度分殊可能有其复杂的生成机制,但在一定程度上,这也是新时代我国社会的主要矛盾在警务需求上的体现之一。党的十九大提出我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。随着生活水平的提高,社会分化加剧,保障美好生活的警务需求在不同群体不同对象中自然会存在差异。这就要求我们在分析不同利益群体间的差异及影响他们对警察信任的因素基础上,积极回应合理需求,实现警务的精准服务,发展多元警务和多元主体共同参与的综合治理方式。针对警务的精准服务,则需立足于群体的特征。在同期群的影响中,“80后”的新生代对警察信任度更低,这说明需要改观“80后”对警察的印象,在青年群体中加强对警察形象的维护,在“80后”的警务需求中着力更多。而受教育程度与警察信任的负向关联则需要聚焦关注高学历者对警务服务的高要求,充分掌握和吸收其对警务活动的看法和意见。更高受教育水平的人具有更强的认知能力,偏向于认为警察的行为代表的是政府的意志,其对政府行为的批判倾向性更强,加快构建科学合理的警察问责制度成为必要。〔37〕李晓飞、郭婷婷:《中国高等教育人口的警察信任:基于社会资本视角的分析》,载《华中科技大学学报(社会科学版)》2018年第6期。教育程度对社会信任的负面影响可以通过生活满意度的提高来缓解,〔38〕蔡蔚萍:《教育对信任水平的负面影响——基于武汉市调查数据的实证分析》,载《社会科学动态》2017年第9期。提高生活满意度也是推动其社会信任度提升的途径。在风险社会和转型变化的时代,不安全感弥漫,财富安全是其中重要要素之一。为此应当对不同收入的群体在警务政策上实行差别化措施,关注点和侧重点做到动态调整,根据财富安全需求变化主动地、积极地改变警务策略。而政治身份的影响则表明警务活动还需要强化主体的政治意识,加强对包括警察在内的执法机关的全面认知。要削弱乃至消除户籍对警察信任的影响,则需要在执法过程中避免因身份而差别执法,真正实现身份同等保障。

最后,主观阶层认同是个体获得感和满足感的体现,而改革获益程度、生活改善程度和自致成功性评价是其影响因素,〔39〕蔡思斯:《社会经济地位、主观获得感与阶层认同——基于全国六省市调查数据的实证分析》,载《中共福建省委党校学报》2018年第3期。将改革成效普惠到更广大群众也是警察信任提升的重要外部力量。

虽然不同的亚群体有不同的警务需求,但在警察执法过程中需要采取多元主体共同参与的综合治理方式。在这种方式之下则需要动员政府、社会组织、市场机构、个体等多方主体共同参与到社会治安防控中,充分实现警民合作。在这其中政府(警察)仍需要发挥主导作用,统筹安全防控。社会组织和市场机构则作为有力的补充,弥补政府能力不足的缺陷,多渠道满足公众的多方位需求。而个体则是作为重要参与对象,配合政府和市场的行为,通过行为参与和献言献策来提升服务水平,优化资源配置。

中国仍处于一个转型和流动的社会之中,对警察的信任也处于分化和变化的状态。随着我国法治化进程的加快,公安执法规范化建设的强化,警察部门需在执法实践过程中持续发力,回应社会对警察的需求。同时,针对分化的群体,则需了解群体需求及其动态变化,主导警民互动,缓解警民冲突。唯有在此框架中,“谁更信任警察”才能获取答案,并找寻到风险应对的良方。