盛宗亮大提琴作品《七首中国曲调》跨文化背景下的民族元素分析

2020-08-30张宝君

张宝君

内容提要:盛宗亮的《七首中国曲调》作为已经出版的为数不多的中国大提琴无伴奏作品,在浓郁的民族音乐风格中凸显出世纪之交中国大提琴作品鲜明的时代气息。全曲由七首人们耳熟能详的中国民间曲调组成,即七个乐章。这些曲调在紧密的结构框架下,以民族化视角在发掘复调音乐潜力、结合民族器乐演奏技法以及发挥无伴奏优势等方面取得了突破,勾勒出充满民族气息的音乐世界。

图1 《七首中国曲调》封面

作为一位跨越中西方文化的作曲家,盛宗亮①以其敏锐的鉴赏力、娴熟的作曲技巧和日益加深的对中西方文化的理解,在追求中西方音乐融合的道路上不断创新。知青时期在青海高原的工作经历使盛宗亮对传统民族曲调有了深切的理解与深厚的情感。《七首中国曲调》(图1)②于1995年创作于美国,以大提琴质朴的音乐语汇表达了作曲家的思乡之情。作品的诞生也适逢大提琴家马友友“丝绸之路”计划的筹备之际,由马友友编订并于同年在洛杉矶首演,这也是作曲家众多融合东西方音乐风格作品中第一部专为大提琴而作的无伴奏作品,在当今大提琴界享有极高的声誉。作为20世纪末中国大提琴作品发展的缩影,作曲家独具匠心,对中国具有地方特色的曲调进行了描绘与再创作,在发掘民间曲调的复调创作潜力、寻找中西方乐器的共性和无伴奏形式的民族化特色等方面均进行了尝试,以丰富的民族音乐语境渲染了当代中国大提琴作品的表现力。

一、张弛有度的套曲结构

《七首中国曲调》囊括了多首具有迥异地域风格又被广泛流传的中国民间曲调,包括《四季调》《猜谜歌》《小白菜》《醉渔翁》《丢丢铜》《牧歌》和《藏族舞曲》。这些民间音乐素材来源于中国的广袤大地,如何将这些曲调有机重组以形成一部系统性的完整作品,就成为作品创作首先面临的一个问题。盛宗亮巧妙地将这些曲调按照个性对比及速度的快慢进行穿插,以呈现出张弛有度之势,最终形成一部由七个乐章组成的套曲结构的作品。见表1:

表1 七首曲调列表③

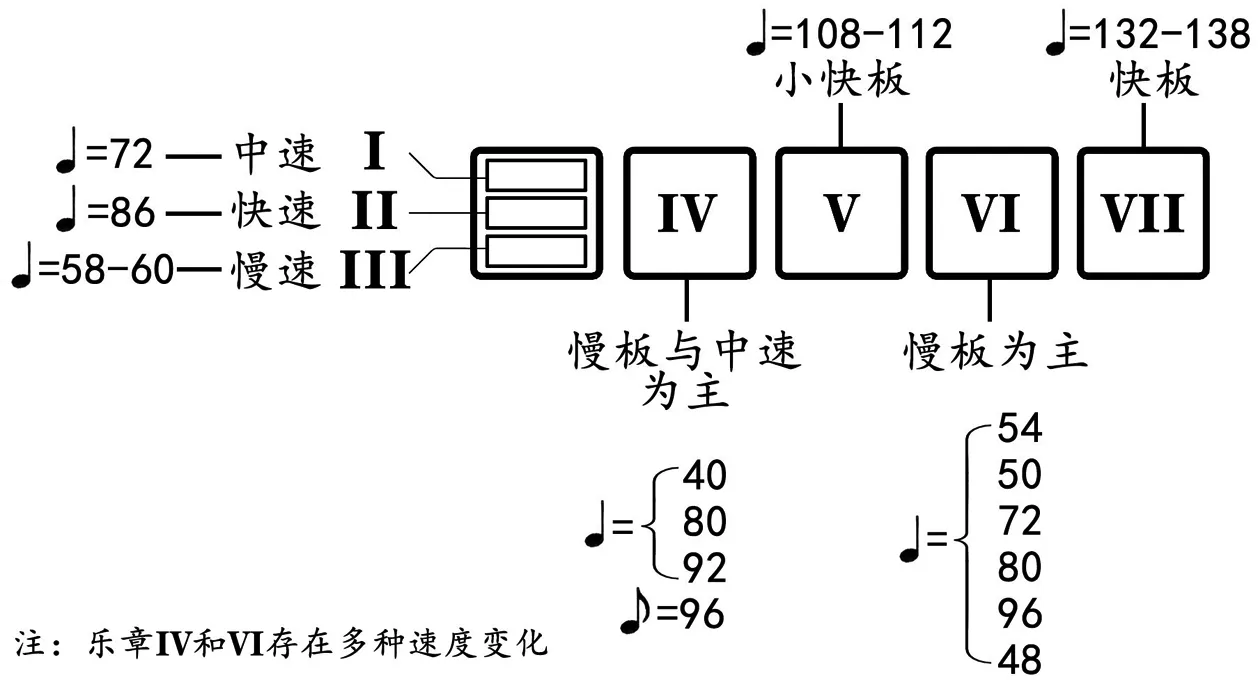

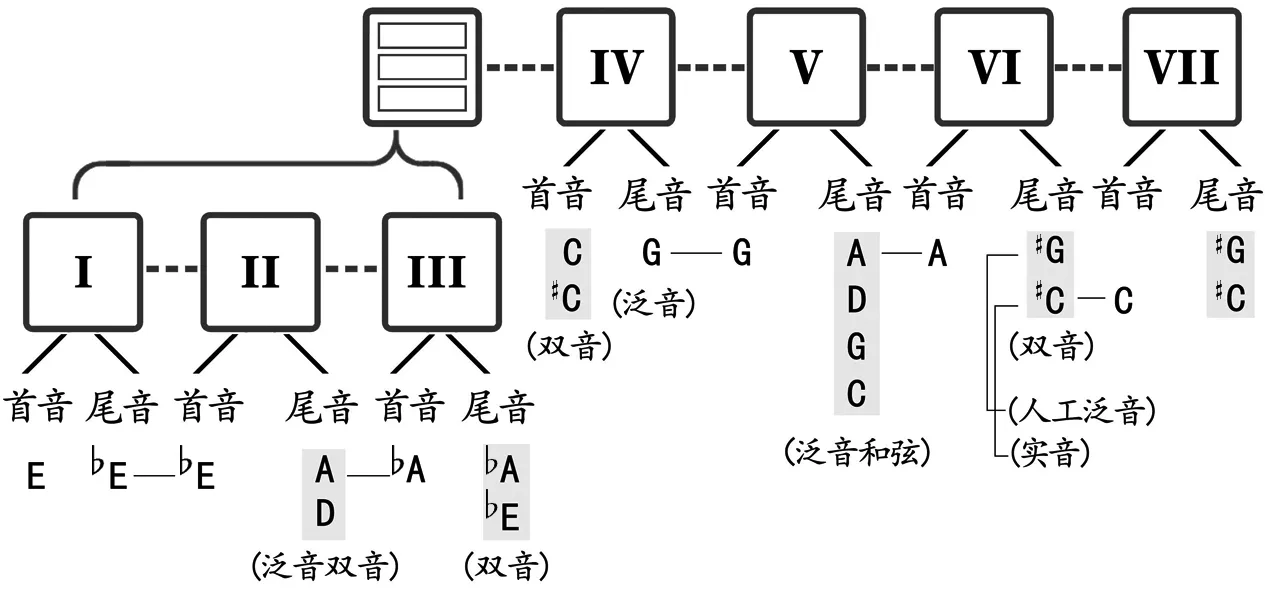

七首曲调看似“形散”,细读之后实则“神聚”。乐章Ⅰ《四季调》、Ⅱ《猜谜歌》与Ⅲ《小白菜》是七首中篇幅较短、联结最为紧密的三个乐章,它们以“中-快-慢”的速度相衔接,被视为一个整体。随后作曲家相继安排了:乐章Ⅳ《醉鱼翁》舒缓而意境幽远;乐章Ⅴ《丢丢铜》轻快活泼的曲风更像是作品的间奏;乐章Ⅵ《牧歌》以强有力的能量进行释放,即兴成分更多,最终回归理性并将听众怀旧的情感留在无垠的草原;乐章Ⅶ《藏族舞曲》作为终曲乐章将全曲结束在欢快的舞蹈场景中。各部分以快慢交错的形式呈现(图2),这种集合了多首曲调的套曲布局类似于西方的古典组曲,如我们所熟知的巴赫《六首大提琴无伴奏组曲》。

图2 《七首中国曲调》乐章之间的速度排列④

前三个乐章之所以紧密,除了因其具有篇幅短小和快慢穿插的特点之外,还体现在以下特色之中:

(1)调性承接。乐章Ⅰ《四季调》结束于E羽调式,乐章Ⅱ《猜谜歌》的主题与结尾的再现部旋律均为E商调式,前曲调式所属G宫系统,后曲则所属D宫系统,两个乐章之间呈“主”“属”关系;乐章Ⅲ《小白菜》全曲为A徵调式,也在D宫系统内,以平稳承接乐章Ⅱ。

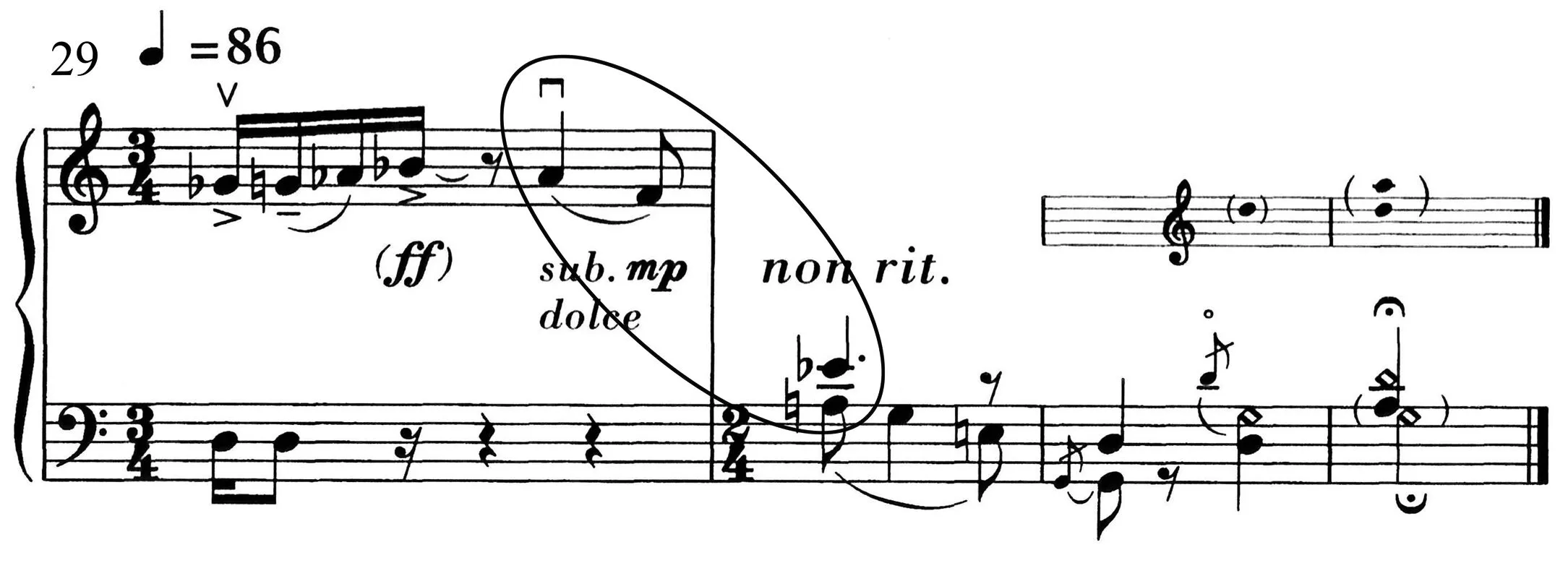

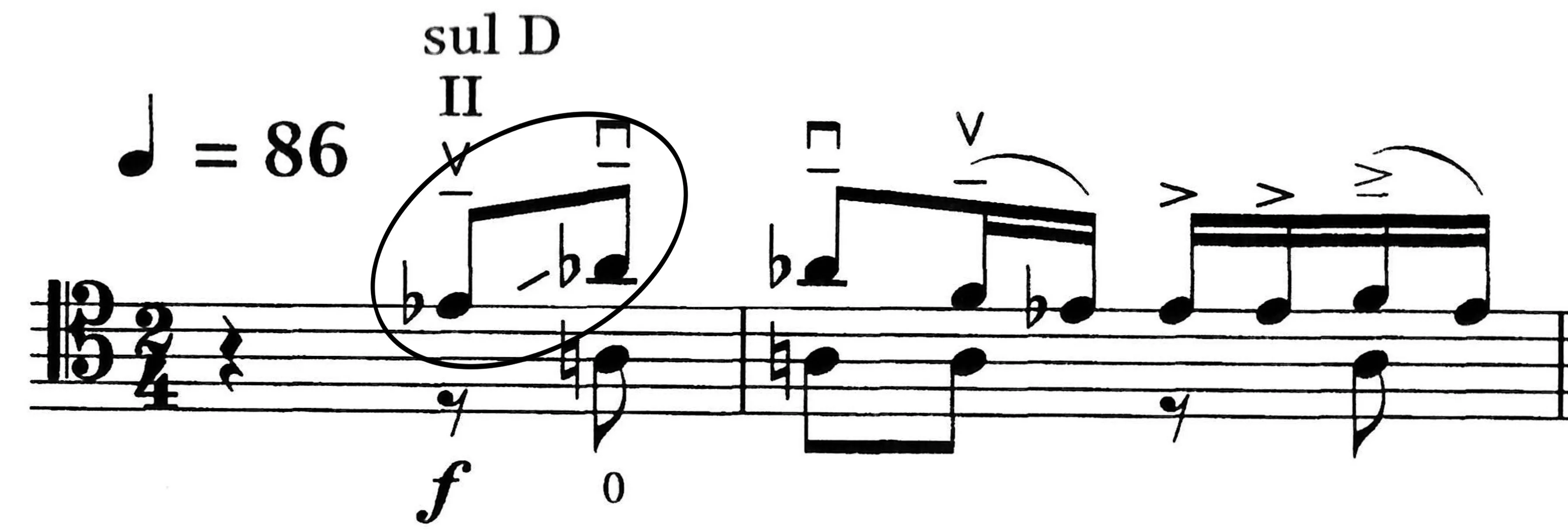

(2)主题动机相互呼应。乐章Ⅱ《猜谜歌》在结尾处(谱例1)巧妙地嵌入了与乐章Ⅲ《小白菜》主题(谱例2)相关联的动机“A-F-E”,形成了饶有趣味的呼应关系。

谱例1 乐章Ⅱ《猜谜歌》第29-32小节

谱例2 乐章Ⅲ《小白菜》第1-3节

图3 各乐章首尾音关系

七个乐章并非仅仅是几首曲调的拼凑,而是通过发掘每个曲调之间的联系,探寻它们之间微妙的呼应关系,以节奏、调性关系等为切入点进行精妙的编排,整部作品也由此彰显出其兼具结构性与协调性的统一。

二、民族调式主导下的曲调发展

《七首中国曲调》创作的原发性动力是将当代复调音乐运用于民族调式的实践。盛宗亮在创作过程中既继承了传统民族五声调式的基因,又最大限度地强调了调性作用。这种以对有调性音乐共鸣来渲染作品巨大感染力的手法,也深受他最崇敬的作曲家之一——巴托克的影响⑤。巴托克音乐素材的重要来源之一就是民间音乐,而西方20世纪的复调音乐的处理手法也是在最大限度地发掘民族调式的潜力。盛宗亮以当代复调音乐创作手法结合民族调式特征对中国曲调进行了有力的扩展。

1.民族曲调中的复调结构

《七首中国曲调》凸显了当代复调音乐丰富的表现力,在二声部或多声部对位结构中,声部间纵向对应的“和谐”与“不和谐”调性关系成为发展作品的动力之一。

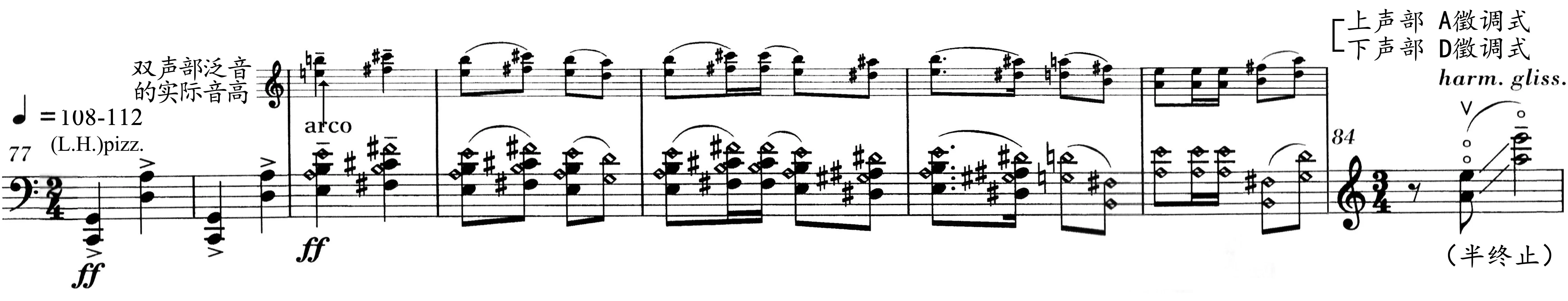

(1)和谐

五声调式编织出的曲调线条动听而儒雅,有着与生俱来的和谐唯美的特点。乐章Ⅴ《丢丢铜》的再现部(谱例3)以五声调式为框架,两个声部调性之间为纯五度关系,即A宫调式(上声部)与D宫调式(下声部)。这种以双调性平行纯五度双声部泛音(包括自然泛音与人工泛音)进行的手法属于复调音乐的模式,在以往的中国大提琴作品中鲜有出现。这种手法使曲调和谐灵动,酷似悠闲的口哨声,也为大提琴演奏技法增添了新的可能性。

谱例3 乐章Ⅴ《丢丢铜》第77-84小节

(2)冲突

作品以声部之间不协和的调性纵向关系形成的对抗性动机来推动旋律发展,曲调展开的主要方式之一就是声部之间不断出现的在调性上的冲突,这种对比强烈的双声部远关系调性并存的方式扩充了调性的内涵。⑥

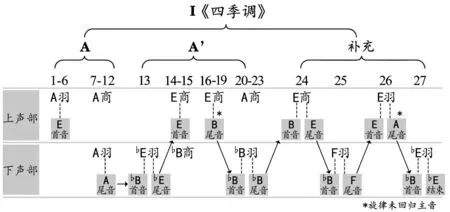

以乐章I《四季调》为例(图4),A段以12小节舒缓的旋律线条完整地呈现了原有曲风,其中第7-12小节上声部(A商调式)与下声部(A羽调式)之间呈同主音近关系调。第12小节是主题A段的结束部分,随后曲调的终止感被打破,尾音A以滑音的方式直接跨越小九度上行至B引出展开部,移调至与下声部呈减五度关系的E羽调式。

展开部A’在原有主题基础上,以双声部相距增四度的远关系调呈对答式推进,曲调在声部横向五声性线条与声部纵向的不稳定性之间寻找平衡。上声部在E商调式(D宫系统)与A商调式(G宫系统)之间切换,下声部以B商、F羽调式(A宫系统)和B羽调式(D宫系统)与上声部相抗衡。这种在横向声部内的近关系调性交替是平稳而和谐的,而二声部间纵向保持“增四度”不相容的调性关系在交替中使旋律得到繁衍。声部之间在这种冲突与妥协中进行小九度、小二度或三全音程的“直白”交接,让曲调在和谐与冲突中不断前行、形成问答,仿佛有两种无形的力量在对主题旋律进行相互作用又不离不弃,以形成“吸引”与“逃离”的双重趋势。调性的变换跳跃并不影响旋律原有的整体性,反而平添了更多戏剧性效果,使乐曲自然流畅,“离而不散”,以此强有力地推动曲调旋律的发展。

图4 乐章Ⅰ《四季调》上下声部比较与调性衔接

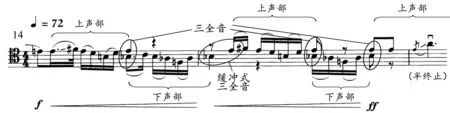

在第14-16小节中,上下声部的三全音在交接过程中一碰即离,乐句的压缩也使曲调更为紧密,直至上声部短暂终止于A音才摆脱这一束缚,使不稳定因素得到解决(谱例4)。

谱例4 乐章Ⅰ《四季调》第14-16小节

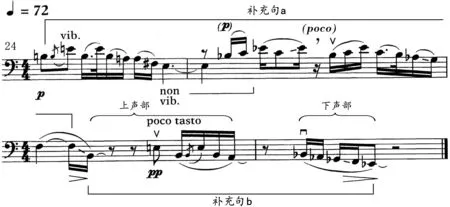

本曲的补充句是曲调主题的缩影。尤其是在最后2小节中(谱例5),补充句b在补充句a的基础上再度简化,上声部动机取自曲调的开始主题,调性仍然在G宫系统中的E羽调式上,之后下降小二度移调交给下声部,停止在展开部之初的E羽调式。

谱例5 乐章Ⅰ《四季调》第24-27小节

为了给每首曲调留有足够的转调空间,作曲家取消了所有乐章谱表中的调号,即不将某一首曲调限定在某一固定调上,而是放手将民族曲调进行多调性的灵活构建,以丰富作品的立体感及民族化个性。可以说,他以无调号记谱形式将民族化的有调性特色发挥至极致。

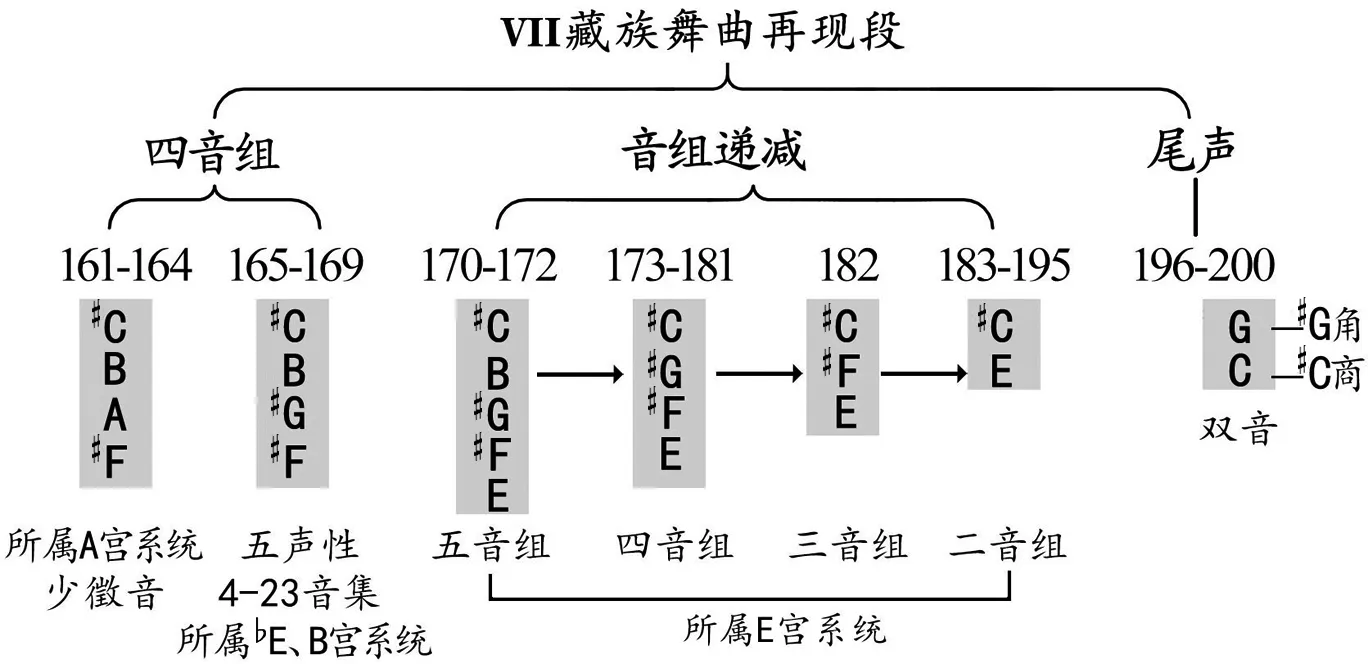

2.音组的构建

图5 乐章Ⅶ《藏族舞曲》曲调发展规律

三、探寻民族乐器色彩

大提琴的音域宽广,音色悠扬,具有极高的可塑性。盛宗亮在《七首中国曲调》中尝试以大提琴模仿中国传统乐器音效,这种演奏音效上的“中为西用”使该作品成为大提琴借鉴中国民族器乐演奏的典范。这并非简单的模仿或使大提琴变成不中不洋的乐器,而是升华了大提琴的音色效果,同时释放出大提琴的“东方”音色,使听众联想到中西方乐器的“溯源”。二胡与古琴是该作品主要模仿的两种中国民族乐器,作为中国传统乐器,它们的独奏性特质较强。由于大提琴兼备拉弦与弹拨乐器的特征,《七首中国曲调》也显现出中西方弓弦乐器在发音色彩和演奏技法上的共性。

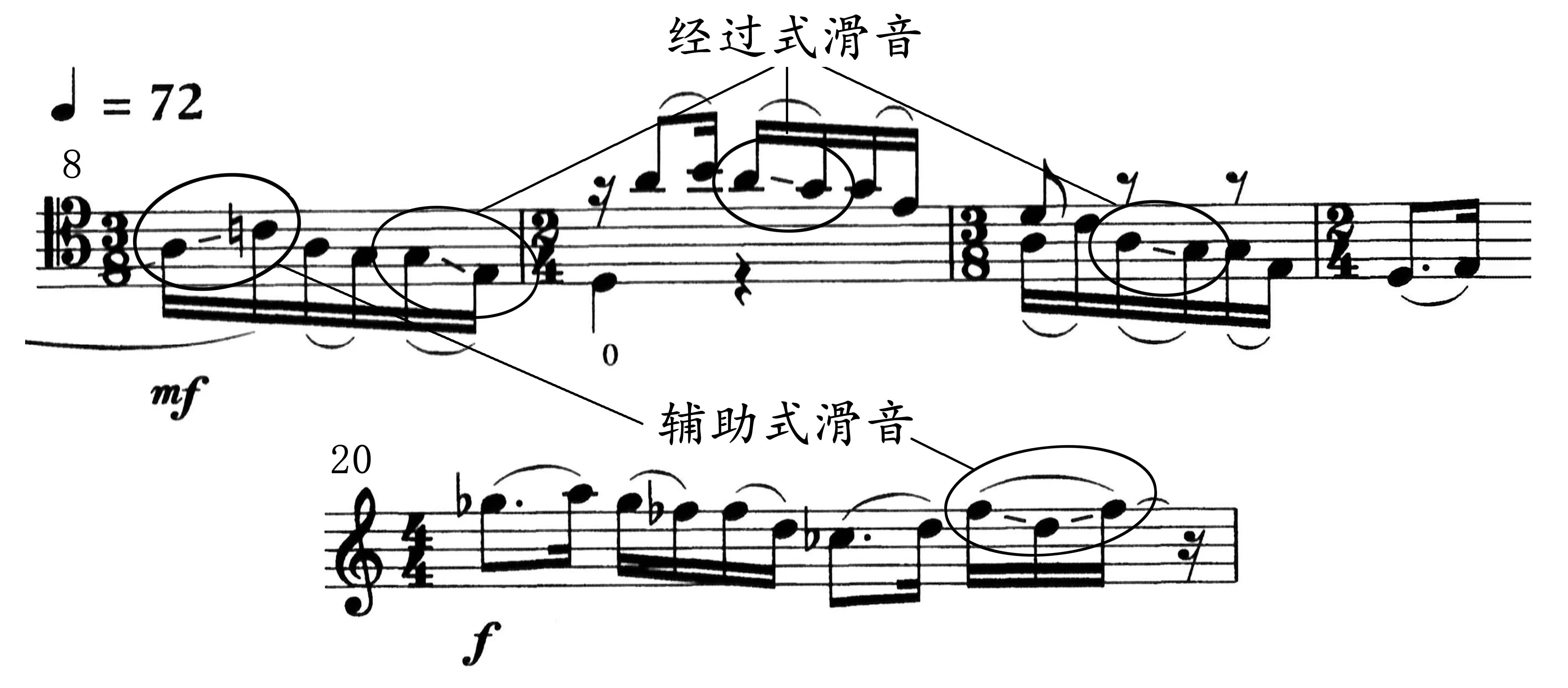

1.二胡式滑音

中国大提琴作品在音色处理方面可以概括为两种情况:一是中国作品在演奏音色上依托大提琴的原有音质,这种声音是纯西方的,侧重于大提琴的本身音质,如桑桐的《幻想曲》、刘庄的《浪漫曲》等;二则是像《七首中国曲调》这样,大提琴绘声绘色地追寻东方器乐的表现色彩,以无限接近东方乐器声音的方式演绎,该作品特别指明乐章I《四季调》为参考二胡演奏。这种在中国乐器音色上的探索可追溯至早期的中国大提琴作品中,如最为人们熟知的大提琴名家赵振霄先生于1965年根据二胡作品改编的大提琴独奏曲《江河水》(东北民间乐曲),作品中西合璧,巧妙地融合了诸多中国弦乐器如马头琴、二胡等演奏技法。二胡式滑音是弓弦乐器表现民族音乐的灵魂,借此拉近了中西方弦乐器的距离。⑧

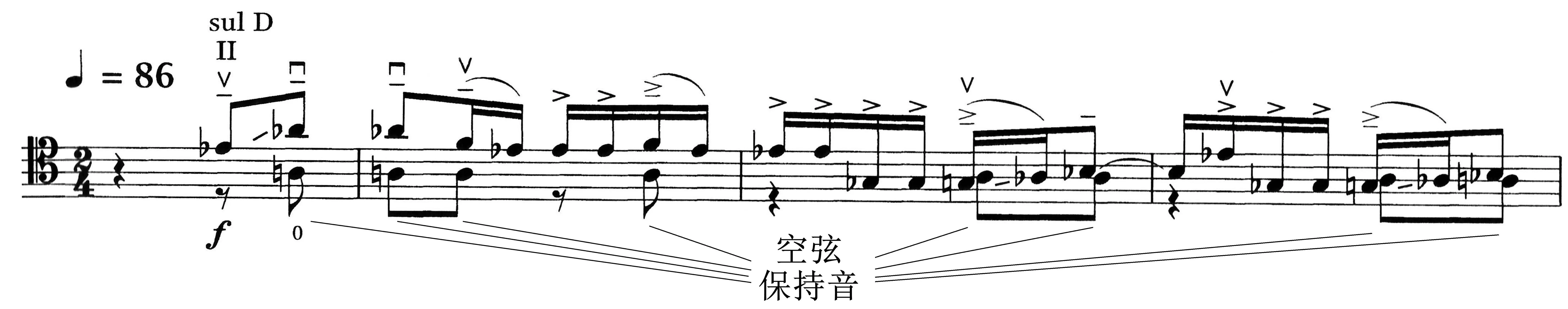

谱例6 乐章Ⅰ《四季调》中的前滑音

谱例7 乐章Ⅰ《四季调》中的后滑音

在处理滑音的过程中左手是不离琴弦的,若在滑动时所按琴弦与指板进行充分接触,这样的滑动痕迹明显;反之,若左手不接触指板仅抚摸琴弦滑动,滑音效果轻盈,滑音明亮而光滑。如《丢丢铜》结束部分通过两个八度抚弦滑音终止于全曲最高泛音E,在两个泛音之间的滑动过程中(harm.gliss)会连带出琴弦上一系列的自然泛音(谱例8)。

谱例8 乐章Ⅴ《丢丢铜》中的滑音⑨

曲调的性格也决定了滑动速度的变化。在《七首中国曲调》的非快板乐章中,往往以平缓的滑音刻画出古色古香的韵律;反之,快速滑动往往对后音有冲击力以形成重音。如乐章Ⅱ《猜谜歌》中的A在较快速滑音的助推下,强调了其重音的效果(谱例9)。

谱例9 乐章Ⅱ《猜谜歌》中的滑音

2.古琴式弹拨

乐章Ⅴ《醉渔翁》以古琴曲《醉渔唱晚》为素材,描述了渔父醉歌、细雨江南的悠远景色。古琴因其清、和、淡、雅的音乐品格寄寓了文人风凌傲骨、超凡脱俗的处世心态。大提琴在此处以全曲脱离琴弓的方式进行拨弦演奏,力求表现出“七弦”古韵,拨弦的技巧在此曲调中得以施展。

大提琴拨弦因其弦长适中而具有音色多变、可强可弱、亦刚亦柔的特色。拨弦音色中的刚柔及明暗效果与在大提琴琴弦上的拨弦位置相关。右手弹拨位置越靠近左手,音色越显圆润,手感越为松软,相对而言在指板的中上位置拨弦效果不佳,故应尽量避免;反之,弹拨位置靠近拉弓区域时的声音坚实、音质清晰,手感偏硬。这与琴弓在弦上的接触点不同而音色随之变化的现象同理。作品中拨弦伴随滑音、大颤音、拨片的使用以及泛音拨弦等手法,令曲调更为古意盎然。

曲调的部分片段借用了拨片“▽”弹奏琴弦⑩的手法。相对于手指拨弦而言,塑质拨片本身的坚硬特质使拨弦音明亮铿锵,犹如敲击玉磬,浑厚有力(谱例10)。

谱例10 乐章Ⅴ《醉渔翁》中的拨片演奏乐段

四、无伴奏形式对中国作品的启示

《七首中国曲调》诞生于中国大提琴作品创作的多元发展阶段,是较早的以中国传统民族音乐为素材的大提琴无伴奏作品。无伴奏形式是真正意义上的独奏,盛宗亮借助这一形式将大提琴的表现力发挥到极致。

1.源——依托无伴奏形式表现民族音乐气质

大提琴无伴奏作品的创作起源于欧洲,多以民间音乐素材为主。前文提到的巴赫《六首大提琴无伴奏组曲》就是由阿列曼德、库朗特、萨拉班德、吉格等一系列欧洲民间舞曲组成的,近百年来一直堪称大提琴无伴奏作品的鼻祖。20世纪开始,大提琴无伴奏形式在欧美得到复兴。以柯达伊极具匈牙利民族音乐风格的《大提琴无伴奏奏鸣曲》和卡萨多展现西班牙风情的《大提琴无伴奏组曲》等为代表的作品均发挥了以无伴奏形式表现民族音乐的优势,可以说“民族音乐”风格与“无伴奏”演奏两者相得益彰。

盛宗亮将当代演奏技术融入民族音乐中,《七首中国曲调》基于五声调式的先天性“语境基因”,即便是在大量运用当代西方音乐复杂的创作技法的情况下,也能引起人们的情感共鸣。该作品最为著名的版本收录于马友友于1999年发行的YO-YOMASOLO专辑当中。该专辑囊括了自18世纪以来风靡全球的几部典型的大提琴无伴奏作品,无一不是以无伴奏形式演绎地域性民族曲调的巅峰之作。作为该专辑中唯一一部中国风格作品,它以独特的东方视角绽放出强烈的民族音乐气质。

2.渊——无伴奏形式下民族曲调的新构思

相对于早期中国大提琴作品而言,盛宗亮的《七首中国曲调》并非对原有民间曲调的具象描摹,而是在营造作品意境的过程中将演奏者自身情感与对作品的理解淋漓尽致地进行抒发,使民族语素以更为淳朴的性格和浪漫的色彩得以生动呈现,这也为作品平添了更为自由的想象空间。

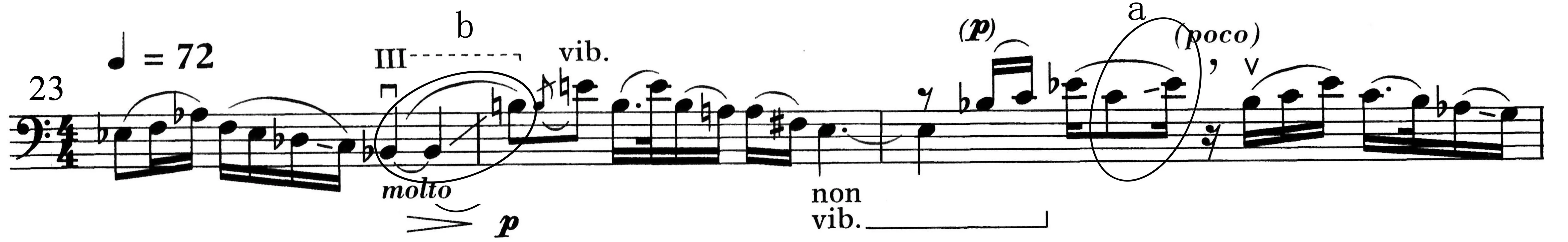

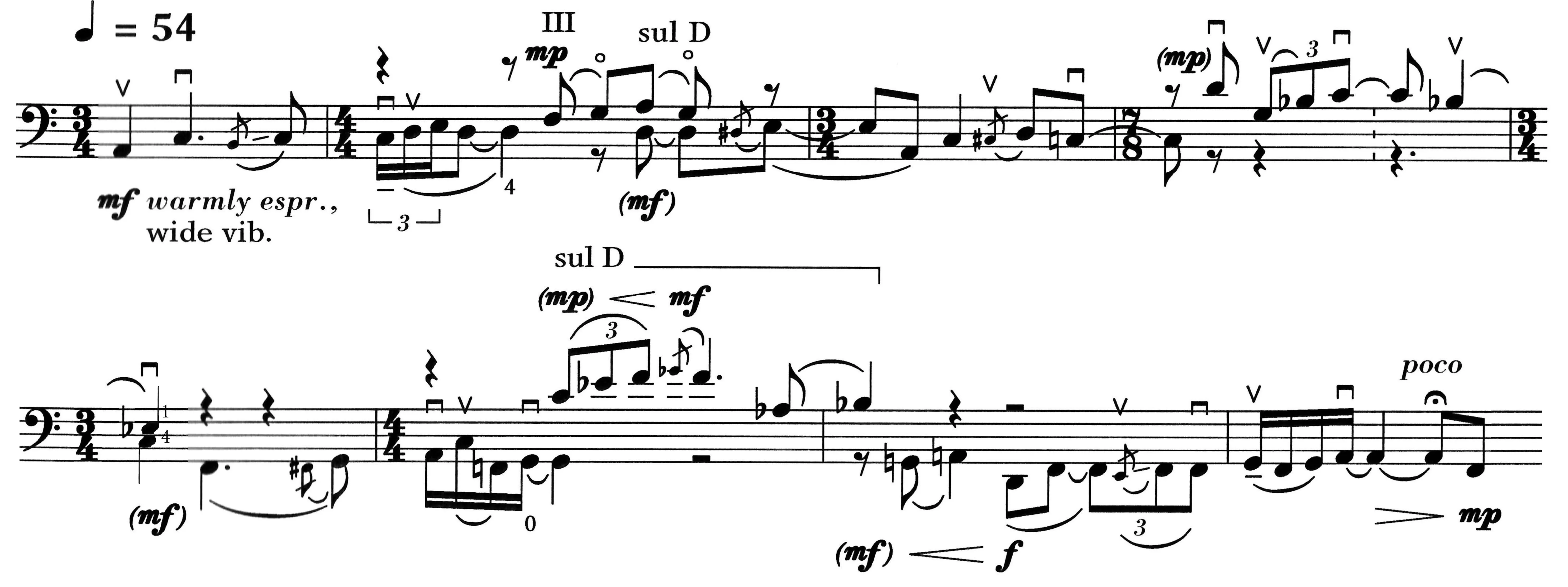

以乐章Ⅵ《牧歌》为例,这首源自内蒙古东部的民歌最为人们所熟悉的版本是沙汉昆于1953年为弦乐改编创作的《牧歌》。在当时的年代,以西方弦乐器演奏中国作品已经成为时尚,作品依托大提琴纯正的西方音色展现出明亮宽广的色彩与清晰的旋律线条,犹如欧洲浪漫主义时期的器乐艺术小品。如果说精致唯美的老版本《牧歌》是写景的话,盛宗亮的无伴奏版本则彰显出当代作曲家对个人情感的释放,曲调主题在高低声部跳跃的音符间充满戏剧性,跌宕起伏而略带惆怅的律动给听者以无限的畅想。该乐章以复调音乐创作手法展开。开篇主题即以下声部低音呈现,压抑暗淡,而上声部的每一次呼应犹如对下声部主题每一个问句的解读,这样自问自答的形式令曲调意味深长,犹如作曲家对往日时光的回忆(谱例12)。

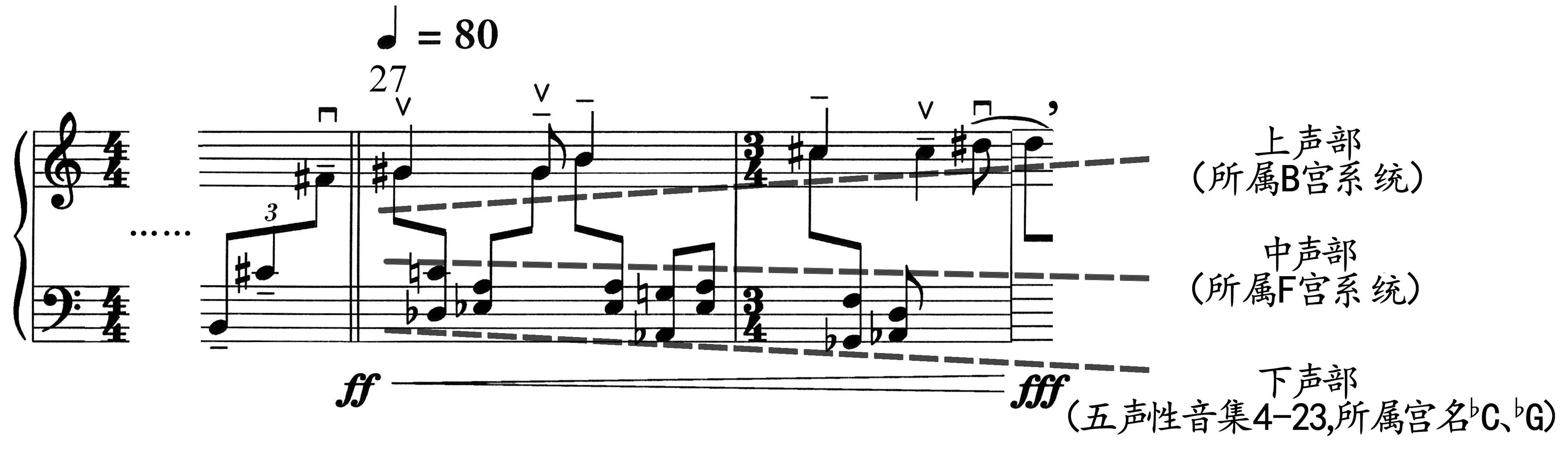

几经酝酿,展开部分呈现出三个声部调性均为三全音关系的纵向布局。如谱例13所示,三声部分属B宫系统(上声部)、F宫系统(中声部)与C宫系统(下声部为五声性4-23音集,宫音do未出现),各声部之间以不妥协的增四度音程调性关系相互碰撞并进,特别是在中、下声部有意制造出多次不和谐音程,这种声部间的不妥协性结合铿锵的节奏释放出了巨大的爆发力。

谱例12 乐章Ⅵ《牧歌》第1-8小节

谱例13 乐章Ⅵ《牧歌》第27-28小节

随后冲突加剧,随着fff和加速(accel.)的出现,高低跳跃的音符将乐章推向高潮,大提琴的演奏跌宕起伏(谱例14),上声部a(B宫系统)过渡到b(A宫系统),与下声部c(B宫系统)在调性上呈半音关系并构建出十二音体系,直到曲调发展完成也没有丝毫妥协之意。

谱例14 乐章Ⅵ《牧歌》第29-34小节

在经过强烈的情感宣泄之后,曲调在尾声部分回归平静,在和谐中给人以深沉的孤独感,令人回想起“敕勒川,阴山下”……这首无伴奏形式的《牧歌》留给了听众更多对民族元素的解释空间, 也重塑传统曲调为当代的艺术品。

3.湛——无伴奏形式下的音色表现力

无伴奏这一表现形式即兴性强,盛宗亮在该作品中创作了诸多尚未进入大提琴音乐语汇的声音和效果,更清晰地表现了当代大提琴丰厚而细腻的音色,释放出大提琴音色的“天性”。

(1)空弦的表现力

了解一种弦乐器往往最先接触到的就是空弦。古琴的空弦音被称为“散音”,“散音同地,松沉而旷远”是古人对空弦音色的诠释。大提琴的空弦易震动且共鸣性强,盛宗亮在调性选择上特别考虑了空弦音所产生的效果。

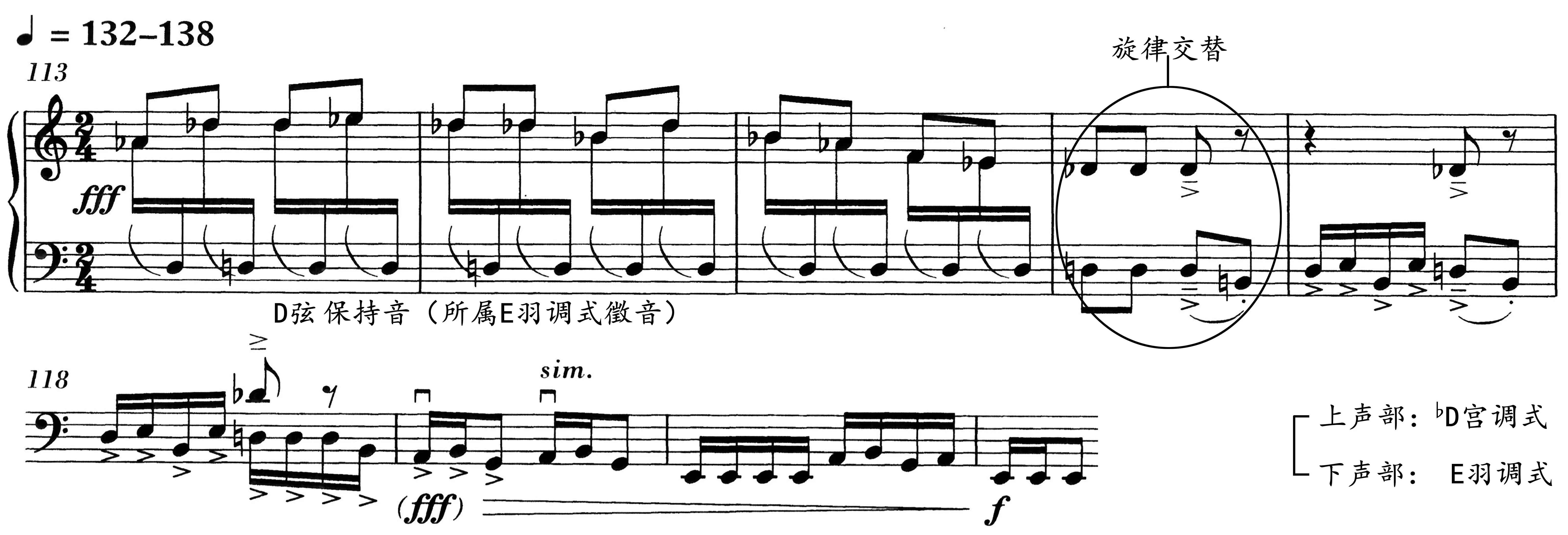

乐章Ⅵ《藏族舞曲》中段以保持空弦音的形式对应旋律,交替性织体呈现出豪放的舞蹈画面。西方传统弦乐作品对空弦保持音的运用往往考虑到调性内部的和谐关系,空弦音多为调性主、属音或和弦音。这首曲调却在调性选择上有意避免了这种和谐关系(谱例15),上声部旋律选择D宫调式,下声部E羽调式(属G宫系统)“自然”地以保持音空弦D与上声部相对应,两个声部同样保持着三全音程的调性关系。这些与主题保持远关系调性的空弦保持音打破了传统理念的和谐,为奔放的曲调增添无穷的动力,在和谐与冲突的较量与抗衡中彰显藏族音乐原生态个性。

谱例15 乐章Ⅵ《藏族舞曲》中的D弦保持音乐片段

乐章Ⅱ《猜谜歌》在旋律进行中伴随空弦音A、D或G,以击打节拍的方式与主题形成强制性“同鸣”,既构建出多个不和谐音程,效果清晰,又增加了曲调的厚度。这种近似打击乐的不和谐音色和节奏驱动性酷似作曲家巴托克的作曲风格(谱例16)。

谱例16 乐章Ⅱ《猜谜歌》第1-4小节

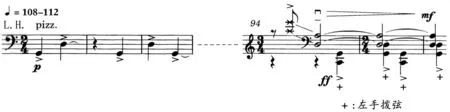

乐章Ⅴ《丢丢铜》伊始空弦便以轻快的左手拨弦出现,预示曲调活泼俏皮的性格,旋律色彩也随着曲调逐步推进而渐生情趣(谱例17)。再现部分第94小节的A、D、G、C四根空弦同时“共鸣”,使未加工的声效回归了大提琴原始醇厚的音色。

谱例17 曲调Ⅴ《丢丢铜》左手拨空弦音

(2)泛音的搭配

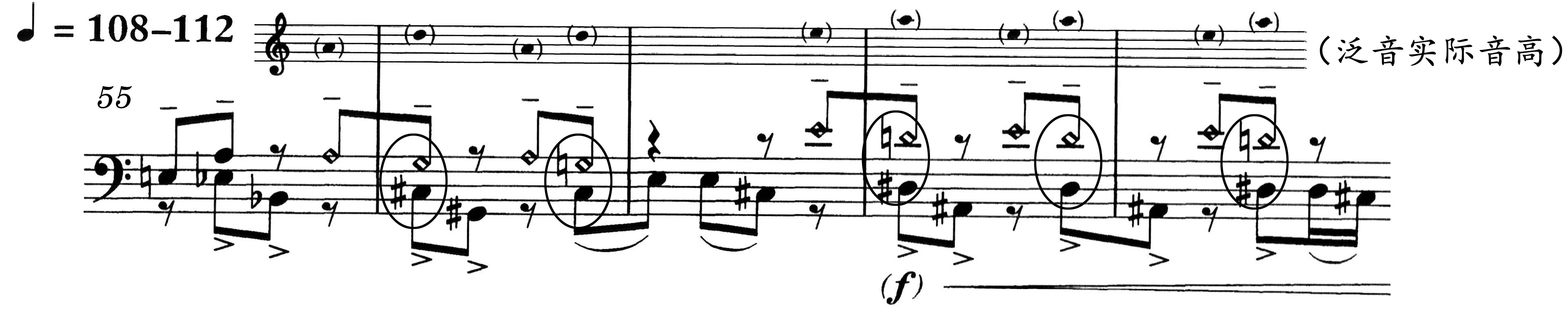

乐章Ⅴ《丢丢铜》源于近代台湾童谣,除前文提到的双泛音旋律外,作品在部分片段将泛音搭配实音,再以不协和音程的形式相互碰撞(谱例18),这在以往的中国大提琴作品中并不多见。泛音使乐章轻快而彰显出无邪的童稚性格。

谱例18 乐章Ⅴ《丢丢铜》中的双泛音

曲调结尾拨奏出四根琴弦的泛音“A、D、G、C”,并加入童声“Chhh ...!”(谱例19),描绘了老式蒸汽火车的停站场景。

谱例19 乐章Ⅴ《丢丢铜》结尾

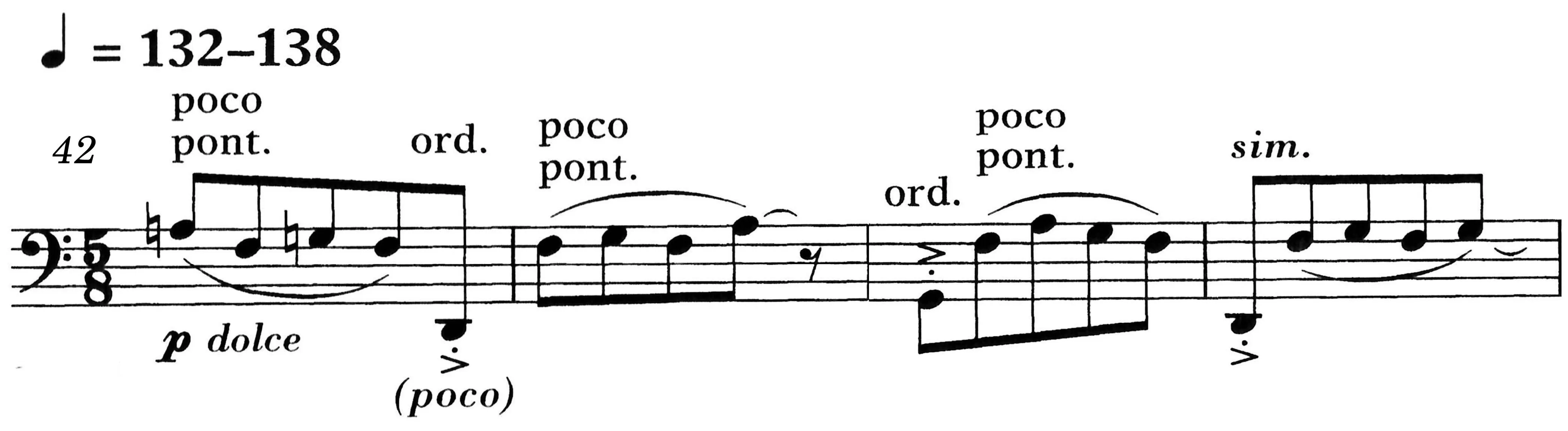

(3)音色的延伸——靠近指板与靠近琴马演奏的音色比对

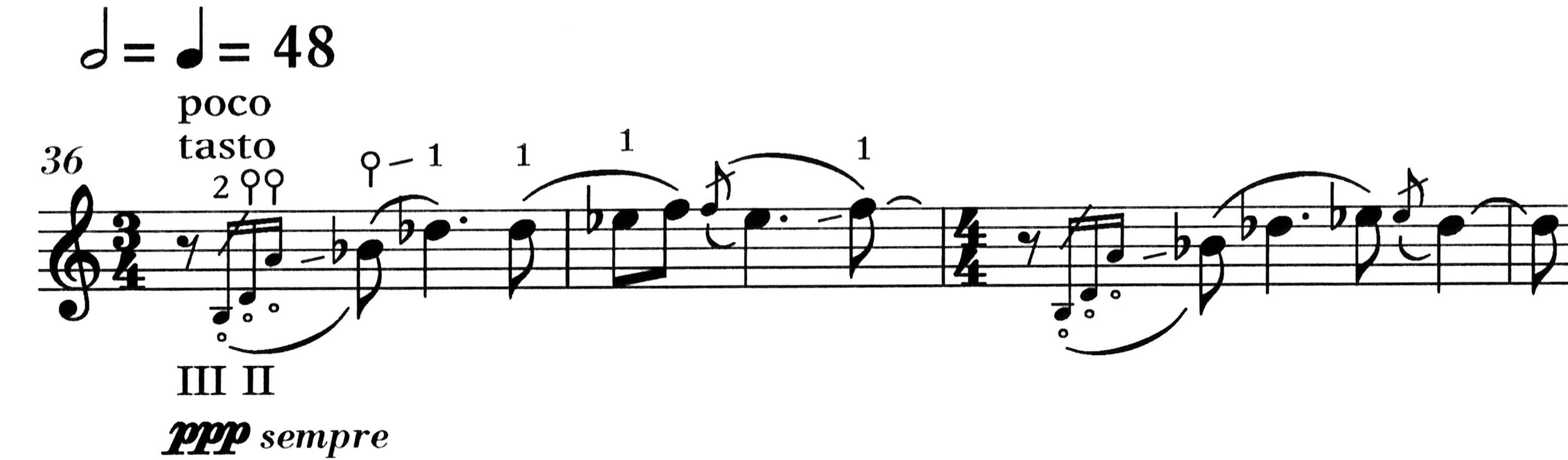

《七首中国曲调》中部分片段要求琴弓靠近指板(poco tasto)或靠近琴马的弦段(poco pont.)演奏,无伴奏形式更能够清楚地将两种音色形成鲜明的对比。在琴弓靠近指板演奏时,因为琴弦震动松弛,所以音色细软。值得注意的是,左手在高把位按弦时易因手指按压而使中间两根琴弦低于两侧琴弦,进而导致琴弓碰触临近的琴弦,造成所演奏琴弦不易发音的情况。乐章Ⅵ《牧歌》规避了这一发音上的不利因素,借助自然泛音避免手指按压琴弦,以缥缈的音色描摹民间曲调的细腻色彩,呈现出轻柔而悠远的意境(谱例20)。

谱例20 曲调Ⅰ《牧歌》中的靠近指板演奏

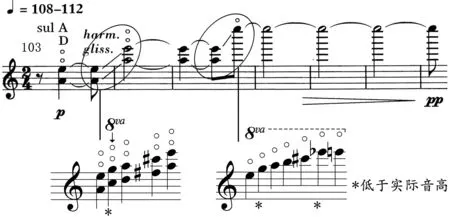

靠近琴马演奏则呈现出另一种音色。在乐章Ⅶ《藏族舞曲》中,主题旋律演奏以靠近琴马弦段呈现(谱例21)。琴弦的不充分震动使音色具有一定的噪音成分,这与靠近指板演奏的轻柔音色形成强烈的“色差”,以加重曲调间音色的张力,制造出虚实互现的音效,使藏族舞曲蕴含的淳朴而浓郁的高原气息得以凸显。靠近琴马演奏并不提倡过分的噪音,演奏时应在发音上把握乐音大于噪音比例的原则,使曲调音色不过于粗糙。

谱例21 乐章Ⅶ《藏族舞曲》中的靠近琴马演奏

结 语

《七首中国曲调》以独特的创作手法揭开了中国无伴奏大提琴作品的新篇章。作品将民族音乐调式与西方复调手法进行了高度而贴切的融合,一些使大提琴回归至最为原始状态的表现技法如空弦、泛音或拨弦等被巧妙地运用并有力地扩充了作品的民族音乐表现力,而无伴奏形式为这种表现力得以充分呈现提供了更加自由的表现空间。可以说无伴奏形式是使民族音乐调式与西方作曲技法相平衡的最恰当的支点,同时也是它们能够互相融合的最巧妙的契合点。

盛宗亮是一位具有创造力的作曲家,他的音乐既熔不同文化于一体,又超脱传统美学范畴,是“跨越文化的新声”。这“新声”以提琴奏响了作曲家思念故乡的乐音,而这种“跨文化”更以作曲家对中国民族音乐传统文化的深刻理解与对西方作曲技法的娴熟运用为基础。对这部佳作的深入解读,有助于为今后中国大提琴作品的创作与发展创造更多的可能性。

注释:

①盛宗亮,美籍华人作曲家、指挥家及钢琴家,1955年出生于上海。1982年毕业于上海音乐学院作曲系,移居美国纽约,先后获得皇后区纽约市立大学音乐学院的硕士和哥伦比亚大学的博士作曲学位。1995年起至今,在美国密歇根大学音乐学院作曲系任职终身作曲教授。现任香港科技大学高等研究院教授。

②《七首中国曲调》由G.Schirmer,Inc公司于2001年4月出版发行,乐谱收藏于纽约市立图书馆音乐表演艺术分馆。该作品由大提琴大师马友友编订、录制,并于1995年10月9日在洛杉矶欧文·巴克莱剧院(Irvine Barclay)首演。

③时长参考YO-YOMASOLO专辑录音。

④乐章IV和VI存在多种速度变化。

⑤张明坚:《“走向中西交融之路”盛宗亮的音乐风格》,载《人民音乐》,2009年第1期,第31-37页。

⑥于苏贤:《20世纪复调音乐》,人民音乐出版社,2001。

⑦钱仁平:《盛宗亮〈为钢琴三重奏而作的四个乐章〉的结构途径》,载《黄钟》,1998年第3期,第79-88页。

⑧张海敏:《20世纪下半叶中国大提琴独奏曲创作与演奏研究》,载《艺术评鉴》,2018年第1期,第24-26页。

⑨两音之间泛音数据是根据Tuner Lite调音器显示中获取。

⑩乐谱中注明使用吉他拨片或信用卡靠近琴马拨奏琴弦。