徘徊在嘉陵江上(下)

——“中央训练团音乐干部训练班”考论

2020-08-30沈冬

沈 冬

内容提要: “中央训练团音乐干部训练班”成立于1939年的重庆嘉陵江畔、浮屠关上,为时三年即改为“国立音乐院分院”,是日后“上海音乐学院”的前身。本文根据《中央训练团团刊》,及中国台湾“国史馆”、重庆市档案馆中的一手数据,尝试较全面地呈现“音干班”。本文提出以下几个问题并尝试解答,首先音干班是国立音专的毕业生华文宪(1899-1940)一手推动,为何他以一人之力能在战时推动一个音乐学校的设立?二、音干班日后转型为国立音乐院分院,转型过程是否有争议?三、音干班的师生、教学、考试、实习及学校生活如何?本文根据上述一手文献加以梳理。四、本文也将为音干班的意义及其影响作历史的定评。本文论述的对象虽然是制度规章,但核心精神仍聚焦于人;试图阐发这些音乐人如何锲而不舍地努力,为战争中饱受摧残的音乐教育留下一线生机,并为他们战乱中徘徊于嘉陵江畔,悲欣交集的岁月留下较清晰的图像。

四、音干班的教学、考试与实习

如何建立一所音乐学校?兹事体大矣!推想华文宪在规划音干班的时候,他的脑海里应该不时萦绕着他的母校国立音专的点点滴滴,国立音专的制度,大概就是音干班的草图蓝本。

然而华文宪势必要跟现实有所妥协,因为音干班不同于国立音专。音干班从开始就与国防、政党密切相关,它的老师名为“教官”,它的学生名为“学员兵”,它的课程势须融入军事和政务。音乐专业、军事训练和政治训育,组成了音干班课程的三大区块,《本团音乐干部训练班的过去与未来》一文指出:

(一)以音乐课程,增进其专门学识技能,使能制谱作曲,演奏指挥,并领导音乐运动;(二)以政治课程,训育实施,纯正其思想,激发其爱国热忱……(三)以军事训练,规律其行动,严整其生活,使有现代必要之军事学术。至于训练时间之分配,音乐课程,占百分之七十五,政治课程、训育实施,占百分之八,军事训练占百分之十七。①

课程虽规划为三类,但三者的分量并非鼎足而三、铢两悉称,仍以音乐专业为课程主体,占所有课程的四分之三。相关课程的内容,在《复兴关训练集》中有更清楚的记载:

为增进受训人员之学识技能,使具备制谱、作曲、演奏、指挥、并领导音乐运动必备条件。教学方式,分为(一)全体教学课程:如混声合唱、齐唱、音乐史等;(二)分组教学课程,如练耳、乐理、指挥法、男声合唱、女声合唱、国乐概论等;(三)个别教学课程,如声乐、器乐等;(四)为军事训练……均严格比照军官学校,按步实施;(五)为课外教育,如音乐及军乐演奏会,广播音乐、灌制唱片等,均分别定期举行,以增进学习兴趣,提高教学效能。②

这套课程希望培育出“制谱、作曲、演奏、指挥”的音乐全才,更重要的是还能“领导音乐运动”。由于只存课程名目,实际的授课内容无法得知,大抵视唱、听写、乐理、音乐史、声乐、器乐、作曲、和声、指挥等音乐系的课程,靡不具备,除了合堂大班以外,也有分组与个别授课的设计。当然,课程内容之丰俭与程度之深浅难以探查,不可忽略的是,大部分的老师来自国立音专,即使授课时间不足,学生程度不一,难以达到国立音专的程度,但至少教师的授课方法、课堂经营大抵仍保有国立音专的作风,是不会有太大改变的。音干班第一期学生“铁鹰”撰文谈到课程:

我的音乐功课都是由刘雪厂、贺绿汀、胡然、戴粹伦等教官担任,以每一个星期来计算,连声乐(视唱、听唱)、器乐、合唱、乐理等,有二十多个小时的钟点。③

此处提到每周音乐功课有二十多个小时,如果包含私下练唱练琴,二十多小时并不算多,但如果仅是上课,加上预习复习,练琴练唱,这样的课程安排已算是相当充实了。

与充实的课程搭配的,是严格的考试制度。音干班每三个月做一次测验,毕业时还有毕业考,大概形式如下:

该班自去岁开学,迄今已三月,举行甄别试验,除文学、政治、军事学科等课目合堂考试外,音乐课程,则系笔试及登台公开演奏,由各教官共同评,以定优劣。数月来学员均甚努力练习,故每至浮图关上,即闻琴声洋溢山巅。时而悲壮如万马奔腾,时婉转如泣如诉,闻者无不神往,即星期休假亦不稍间,足见情形之紧张,此次考试成绩,尚称满意云。④

(毕业考)音乐课程有声乐、器乐、作曲、和声、指挥等。政治测验为读书心得,毕业论文,军事除术科外,有战术讲话、步兵操典、野外勤务,其他尚有应用文、诗歌、体育、国术等共十七项。⑤

音干班第二期学员,将于八月四日举行毕业考试,为使学员获得演奏经验起见,该班教务组特将全体学员分三组,由该班高级学员担任指导,分期举行音乐演奏会。……每日由朝至暮,急管繁弦之声不绝。⑥

音干班的毕业考竟然包括17种科目,即使部分考科只是行礼如仪,但终究仍须应考,对学员而言不可谓不严格。如同今日的音乐科系,音干班的考试分为学科和术科,学科为合堂笔试,包括文学、政治、军事以及部分音乐课程,术科则须登台表演,毕业考则以正式音乐会的方式呈现,这些做法都可以看出音干班极力向正规音乐学院看齐的一面,它虽然成立于资源匮乏、人心惶惶的战时,但在规划和执行上并未苟且潦草,由以上课程及考试已可略见一二。

然而,音干班最大的特色还不在教学和考试,而是“实习”。第一期学员“铁鹰”有述:

一方面在学习,然而一方面又在实习,我们经常参加各方面邀请的演奏……播音、灌音、演奏,是我们课余的实习。⑦

这些“课余的实习”在《复兴关训练集》中是被正式列入音干班五大类课程中的一类:

(五)为课外教育,如音乐及军乐演奏会,广播音乐、灌制唱片等,均分别定期举行,以增进学习兴趣,提高教学效能。⑧

原来所谓的“实习”及“课外教育”,指的是各式各样的演出。其实一般音乐学院也必然鼓励学生登台表演,并为学生主动安排各种音乐会,但音干班似有不同,是列为课程的一类,显然对学生参与音乐活动高度重视,而学生参与的也不止于登台表演,还包括辅导歌咏队、带动歌唱活动等。音干班这类“课外教育”或“课余实习”的新闻在《中央训练团团刊》中俯拾即是。就个人所见,辅导、教学的相关报道多半仅以片纸只字交代,音乐会记载较详,除了校内考试音乐会、毕业音乐会以外,约有十余则对外音乐会的报道,部分音乐会记载了演出人员和曲目,颇具研究价值。

在此,一个油然而生的疑问是,为何音干班会将课外活动视为正式课程的一部分?难道这些“课外教育”“课余实习”的重要性竟跟正式课程等量齐观吗?另一个必需辨证的问题是,上文探讨现存研究时已经指出,周冰颖、孙伟,及李莉、田可文的文章都认定音干班是“娱乐兼音乐培训的临时集体”,⑨其说就是源于音干班这些似看似取悦群众的表演活动,其说可以成立吗?

我们回归到音干班成立的初衷,它的目的在于快速培训音乐干部,带领抗战歌咏活动,鼓舞战时民心士气。前引李抱忱《抗战期间音乐教育工作计划书》已指出此点。音干班第一届学员毕业典礼时,教育长王东原的致辞对于音干班学员的任务有深入浅出的解释:

这次毕业后各位分发到各战区,军事教育机构或战干团工作,就要谋音乐与抗战配合,使前方将士不感苦闷,以鼓舞士气,增加作战力量,支持长期抗战;另一方面,使各位本身能向着艺术最高境界去发展,以培养国民精神,提高国民教育,音乐的作用,也就借以深入社会的各阶层,以收到最大的成效。⑩

音干班的学员固然要“向着艺术最高境界发展”,但在此之前,他们更重要的目的是鼓舞军中士气,“使前方将士不感苦闷,增加作战力量”,而他们追求“艺术最高境界”,也不是为了个人的修为,而是为了“提高国民教育”,让音乐深入社会。可以说,音干班的教育更重视的,是让音乐深入群众,“实习”“表演”也因而成为音干班教学不可或缺的一环,这是音干班教学与一般音乐学院主要的差异。

就现存资料,音干班学员经常出去辅导歌咏团,应邀表演。他们的演出包括对国内、对国际的电台广播,灌录唱片,拜访他校联谊,接待外宾,类似成果发表会的招待新闻界音乐会,劝募寒衣、劝募献机等慈善演出,以及若干盛大活动中的特邀演出。可以说,音干班的学生在校时,已开始从事各种鼓舞士气、安抚战时大众苦闷的活动,这也正是音干班设立的原始目的,也因此音干班课程一直将这类活动视为“实习”,将“课外教育”列为正式教育的一部分。

回到周冰颖诸人的论点,认为音干班是“娱乐兼音乐培训的临时集体”,是否正确?其实,原文是想说明“中央训练团周末同乐会一事无可厚非”。既然同乐会本身无可厚非,那么身为音干班副主任的吴伯超带领学生参加同乐会自然更不应受到批判,为了进一步证成其说,该文才将音干班界定为“娱乐兼音乐培训”,以强化参加同乐会的合理性。笔者对于此说不敢苟同,试论如下:

其一,不管是自娱或娱人,所有的音乐都有“娱乐”功能,所谓“娱乐兼培训”,是以娱乐为先,培训次要,这是对于音干班的性质缺乏深入理解所致。所谓“鼓舞战时士气”当然也可广泛认知为“娱乐”的一种,但其背后却有抵御外侮、救国救民的深刻意义,与追欢买笑、贪一时耳目视听之娱的娱乐有根本的差异。或者,只因为这是国民党机构,无妨将之草草定义为娱乐为主,以显示国民党对艺术的无知与贬抑,殊不知,如此的定义反而贬抑了那些在战时刻苦奋发的音乐前辈。

其二,音干班经常奉派接待外宾,或受邀演出,频繁的表演活动增加了师生的负担,也似乎让音干班失去了主体性,沦于供人取乐的对象,但类似活动在今日音乐院校或大学音乐社团并不罕见,不宜认定这是以“娱乐”为目的的培训单位,至于所谓“临时集体”,更是不知所云。前文已指陈,音干班成立三年多,军方试图争取扩大规模成“军队宣传干部训练班”,可见其绩效受到肯定,最后改隶教育部转型为“国立音乐院分院”,最终成为今日的上海音乐学院,可谓涓滴细流,一脉而来,由细枝茁为巨干,从何有所谓“临时”之说呢?

其三,周文一再强调音干班参加同乐会,但文中并未举出实例,事实上,音干班并不常在同乐会中表演。就《中央训练团团刊》显示,音干班的表演多半是团外活动,如上文所述广播、灌片、慈善音乐会、接待外宾等。唯一的例外,是每一期训练班入学后的第二次同乐会,依目前资料看来,此次同乐会在惯例上盛大举行,据报道参加人数都有千人以上,可算是相当正式的音乐会。程子仁的回忆中也特别提及“在训练班开学和毕业时,全体教官和学员必须来参加音乐演奏会”。所指即此事。此外音干班学员虽也参加各种同乐会,反而是演出戏剧等,而由其他班的学员表演歌唱,在意义上是真正的同乐。周文的误解,应该是未能完整掌握音干班的演出资料所致。

五、嘉陵江畔音乐人——音干班的学校生活

由上文谈的音干班种种,似乎看不出这个机构是处于战争之下,事实上,这些音乐人经常面对的,是有着巨大反差对比的极美善与极丑恶的两个极端,美善的一面是他们的专业,是有如天籁的音乐,但另一面,战争的阴影、死亡的威胁,无处不在,吴伯超先生的女儿吴漪曼教授在回忆父亲时曾说:

在中训团的那段时候,敌机日夜轰炸,目标就是中训团。

阅读中训团的资料,也屡屡看到中训团在日军空袭中受损惨重,如“六·一一本团被敌狂炸,震坍房屋多幢”,指的是1940年6月的大轰炸,又1941年5月,“五月十六日敌机轰炸本团时,房舍多幢被炸……”这次轰炸连印刷所等单位都被炸毁,以至于《团刊》的出版也受到了影响。

战时的物质生活当然是窘迫的,但其程度可能不是现代人所能想象的,重庆档案馆收录了音干班1942年1月16日的一纸公文,内容十分简单:

查本班急需日月牌五十支光灯泡贰打,即希查照,准予照数价购应用为荷。

此致 电工材料厂。

三天之后接获回函,内容同样简单,“因无材料,碍难同意。”那个时代,如灯泡一般的平常生活用品,即使有钱也未必买得到。音干班这一纸公文,让我们感受到了战时与承平世代的截然不同。

上文已经指陈,音干班对于“课外教育”和“实习”极为重视,因此,即使物质生活艰困,仍有相当数量的表演和音乐会,一方面磨炼学员,一方面也抚慰战时人心,兹以二例说明:

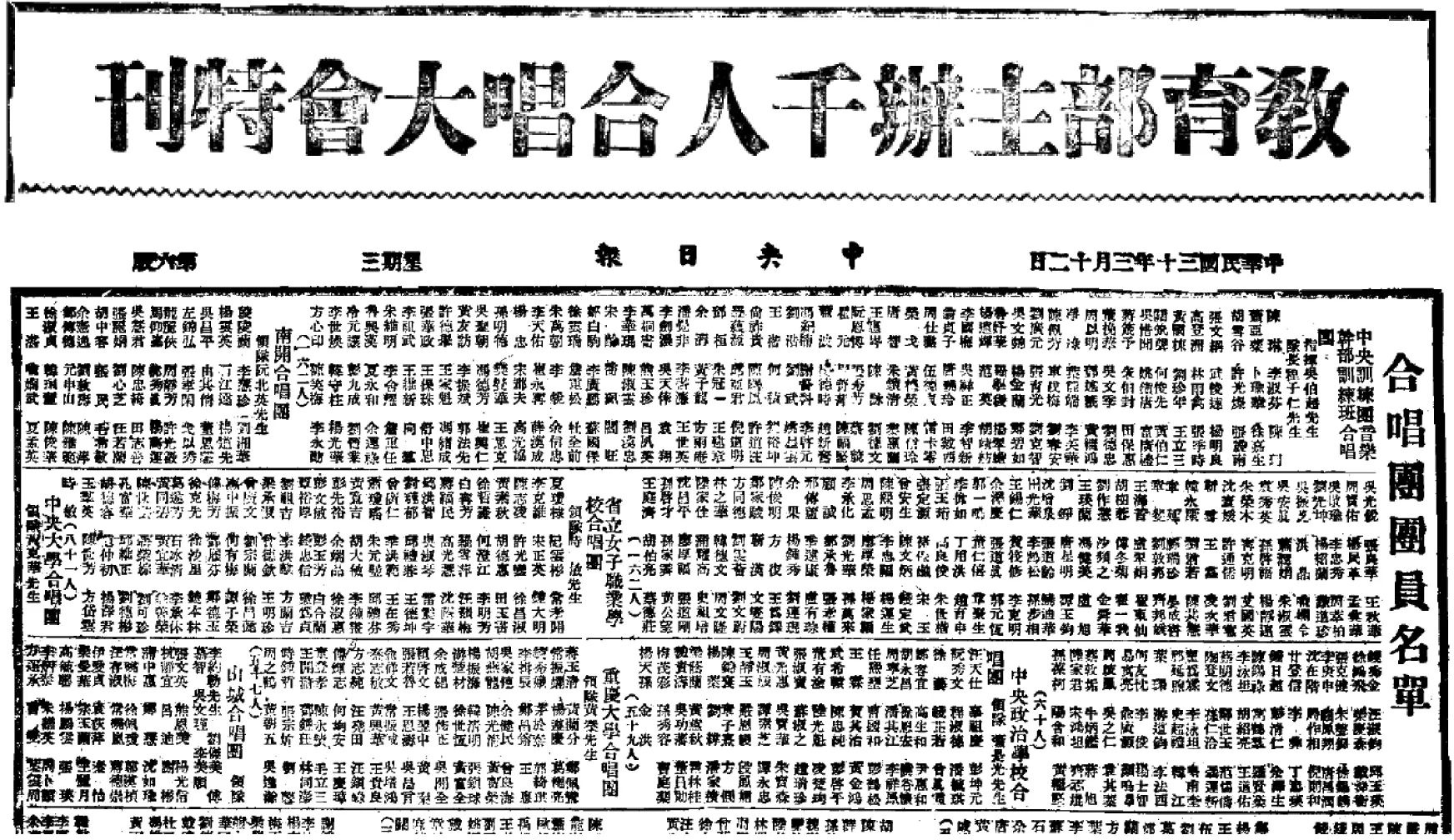

1941年春,为了推动重庆大后方的抗日音乐活动,响应全国精神总动员一周年纪念,教育部在重庆夫子池盛大办理“千人大合唱”,这是一场户外音乐会,举行地点是重庆城内离都邮街不远的大操场。在被日军轰炸的断垣残壁前,一千多位青年学子高歌抗日救亡歌咏,场面盛大感人。千人合唱由21个重庆及附近的合唱团组成,团员站成四排,每排约二百五十人,李抱忱形容为“一字长蛇阵”。活动有四位指挥:实验剧院管弦乐团指挥郑志声,音干班副主任吴伯超,“中央广播电台”管弦乐团指挥金律声,以及教育部“音乐教育委员会”驻会委员兼教育组主任的李抱忱。当天的《中央日报》第五版、第六版以专刊方式报道这场音乐会,第六版登录了所有团员名单(图7),其中排在第一的团体,就是“中央训练团音乐干部训练班合唱团,指挥吴伯超先生,队长程子仁先生”,由这份报纸,可以了解在战时的重庆,音干班不论在地位或专业上都是位居第一的合唱团,更可贵的是,这份资料详细列出团员名单,有助于我们对音干班学员的研究。

图7 “千人大合唱”团员名单,音干班列名第一(《中央日报》,1941年3月12日,第6版全版)

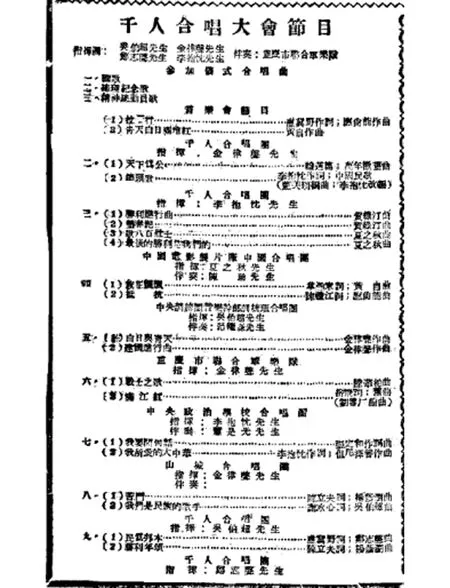

图8 “千人大合唱”节目单(《中央日报》,1941年3月12日,第5版)

图9 李抱忱先生指挥千人大合唱,前方为重庆大轰炸之后的断垣残壁

第二场值得一提的音乐会是1942年4月18日的“募献飞机”音乐会,这场音乐会在《中央训练团团刊》有详细的介绍,难得的是,重庆市档案馆也保留了当年的相关公文,《团刊》报道如下:

中央训练团音干班为募献飞机于四月十八、十九两日下午三时假国泰戏院举行演奏会,重要节目,学员部分大合唱有《抵抗》(应尚能)、《海韵》(赵元任)、《缔结同盟》(邱望湘)、《中国人》(吴伯超)、《送别》(选自歌剧《木兰从军》,劳景贤、邱望湘)、《胜利进行曲》(贺绿汀),男声合唱有:《渔阳鼙鼓动地来》(黄自)、《凯旋归家乡》(《木兰从军》),女声合唱有:《山在虚无缥缈间》(黄自)、《公主、公主,你容颜如花》(选自歌剧《海滨吹笛人》,胡静翔),女高音独唱有:卜瑜华唱《勇士骨》(陆华柏)、徐嘉生唱LaCapine(Lenedio)和ArdorBerei(Donedic)、 胡雪谷唱《安眠吧》(范继森)和《丽之天》(选自《蝴蝶夫人》,Puccini),陈琳唱《我住长江头》(青主)、《鹪鹩》(Benedict),男高音独唱有:刘春安唱〈摇篮曲〉(Gounod)、《思乡曲》(夏之秋)、《如玉之洁》(Flotow)、《抗战必胜》(胡然)。钢琴独奏有:杨明良演奏SonotainBb(Mozart),小提琴独奏有:张季时演奏SonatainE(Handel)。教官部分有戴粹伦小提琴独奏?hais(Maesne),满谦子男中音独唱《慰劳伤兵》(劳景贤)、《斗牛歌》(选自歌剧《卡门》,Bizet),谢绍曾男中音独唱《民族音雄归来了》(洪潘)、Arm,Arm,YeBravo(Handel) ,胡然男高音独唱《中华健儿》(胡然)、《奇妙的和音》(Puccini)等。

这些资料最重要的意义是看到当时的演出人员及曲目。曲目仍以声乐居多,器乐则只有钢琴和小提琴独奏。这点不足为奇;音干班本来就以培育音乐教官,辅导歌咏活动为主,声乐当然是未来工作的主要内容,而器乐人才的养成非一朝一夕之功,以音干班六个月、九个月的上课时间,除非学员本来已有相当基础,否则难有上台演出的实力。这场音乐会是笔者所见资料中,音干班最后一场大型对外音乐会,应该是音干班成立将近三年以来音乐能量的最大展示了。

烽火下的青春年华,依旧免不了“慕少艾”之心,音干班多的是才貌双全的音乐才女,成为其他专班男性学员的梦中情人,多年之后回忆起来仍然津津乐道,略举一则以见一斑:

《芳邻》:我们新闻研究班的芳邻,就是华文宪先生主持的音乐干部训练班。我们都是男生,音干班大都是女生。近在咫尺,青年人在一道,免不了会发生相互吸引的作用。……我们的诗人,诗兴大发,三天两日,不是情书,就是情诗,结果情书都被张贴在墙上公开,比较专制的华文宪先生还提出抗议。

除了上课、实习以外,音干班的学校生活相当丰富,与承平岁月的学校生活似乎差异不大。综合刊物报道,除了教室内的课程以外,还有户外军事教育、射击练习,课后的练琴、练唱、自修、编辑墙报、篮球、听演讲,政务活动,偶尔离校远足。音干班自己有一支篮球队,名为“中庸篮球队”,在校际比赛中屡建奇功。高级班学生姚以让组织“革命乐社”,并出版《歌曲创作半月刊》。政务活动经常有小组会议,讨论内容并非完全政治性,也有“如何运用音乐技能完成所负任务?”“如何开展军队歌咏工作?”“如何统一民众歌咏运动?”这类与音乐专业相关的议题,也有毕业后分发派遣工作的各项讨论。

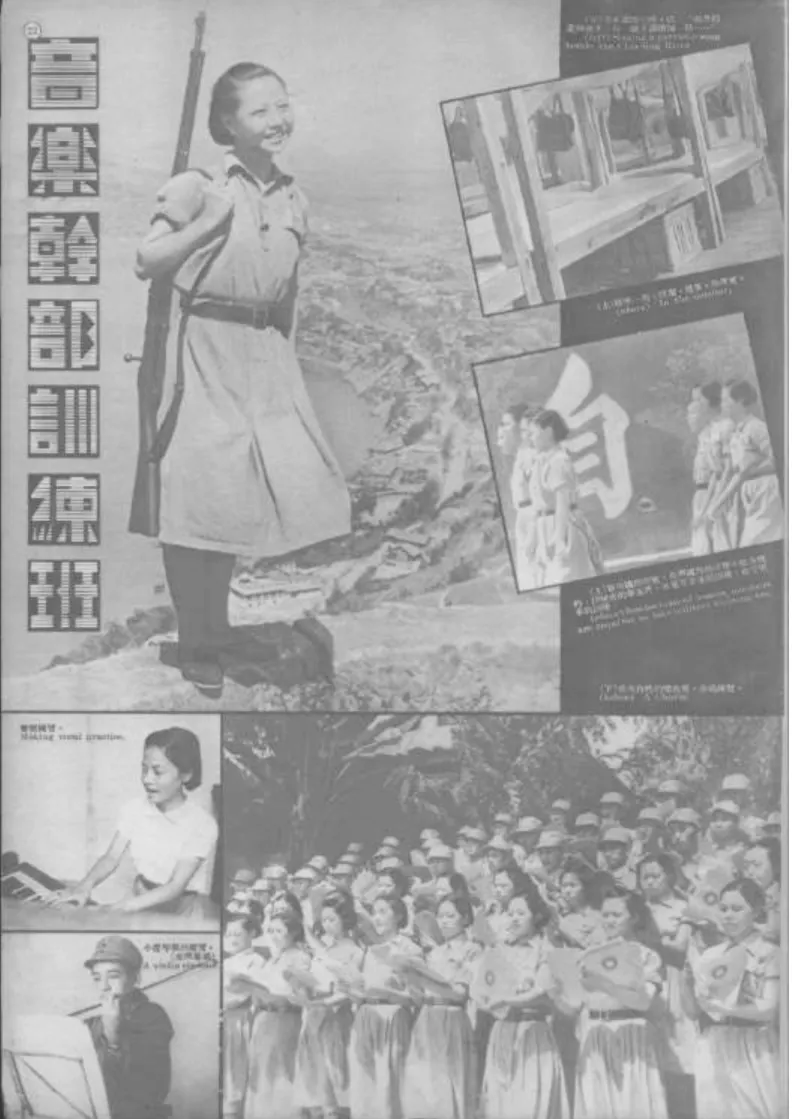

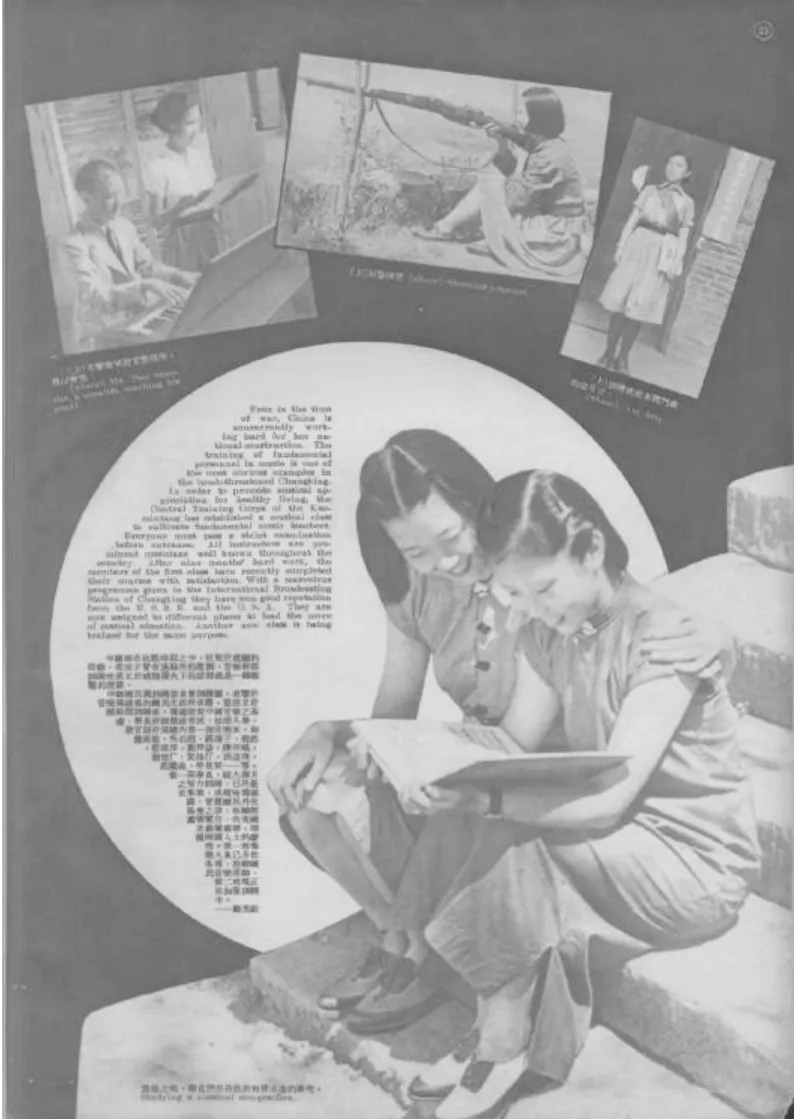

当时的《东方画刊》曾经图文并陈,中英对照,介绍音干班的生活(图10、图11)。图10强调音干班的军事训练,背着枪的女学员兵笑容灿烂,图下方是规模不小的合唱团,左下角分别是弹钢琴、拉小提琴的男女学员,右上角插图是音干班的宿舍,如同军营一般干净整洁的大通铺。图11是两位一起读着五线谱的微笑女学员,上方是值星的女学员和持枪射击的女学员。最值得注意的是左上角的插图,为练唱的女学员伴奏的是音干班的教官、著名男高音蔡绍序。这些画面,虽然充满了宣传的加工感,但在某一程度上,也为音干班的生活留下了鲜明的图像。

图10 音干班生活一瞥(《东方画刊》,1940)

图11 音干班生活一瞥,左上角插图弹钢琴者为蔡绍序先生(《东方画刊》,1940)

在半壁山河战火肆虐,人心惶惶不安的环境里,“浮屠关”的日常虽然仍不免于物质贫瘠、跑警报、躲空袭,但学员们能够正常接受音乐教育,有一流的音乐师资调教,确实是难得的世外桃源了,图中学员的笑容已清楚表明了这一点。

六、音干班的意义与影响

自1939年华文宪苦心孤诣推动音干班,至1942年底转型为国立音乐院分院,音干班短短三年桃李成荫。究竟这个因应战时需求而成立的单位对近现代中国音乐教育有什么意义?有无任何影响和贡献?可以分别由个人和整体的角度来观察。

笔者以《中央训练团团刊》所提到的在音乐会中表演的学员为主,辅以《第一期通讯簿》和“千人大合唱”参与名单,通过考证爬梳,找到几位后来继续在音乐圈发展并卓然有成的音乐人。

这些学员中,以笔者个人偏见,最具成就者之一,应当就是本文撰写源头的周蓝萍,部分资料记载他是音干班第三期学员,如就“千人大合唱”名单看,他应是第二期的。周蓝萍一生创作数百首歌曲,超过一百部电影音乐,最具代表性经典之作有三,一是1949年参与创作了华人世界无人不晓的《高山青》,二是1954年创作了台湾代表歌曲《绿岛小夜曲》,三是1962年为香港邵氏电影公司黄梅调电影《梁山伯与祝英台》作曲配乐,掀起了华人世界二十年的黄梅调狂潮,即此三项作品,已足以在近现代中国音乐史上据有一席之地了。

第二位是周的老友、《绿岛小夜曲》作词人潘英杰,潘曾向记者自报家门:

潘英杰出身“中央音乐干训班”第一期,潘英杰与《绿岛小夜曲》作曲者周蓝萍是前后期校友……抗战时期知名的“千人大合唱”画面中,就有潘英杰、周蓝萍的身影。

在《音干班第一期通讯簿》中,共有99位学员,其中确实有潘英杰,别号“謌夫”,年21,籍贯广西桂林,原单位为“省立桂林中学艺术师资训练班”。

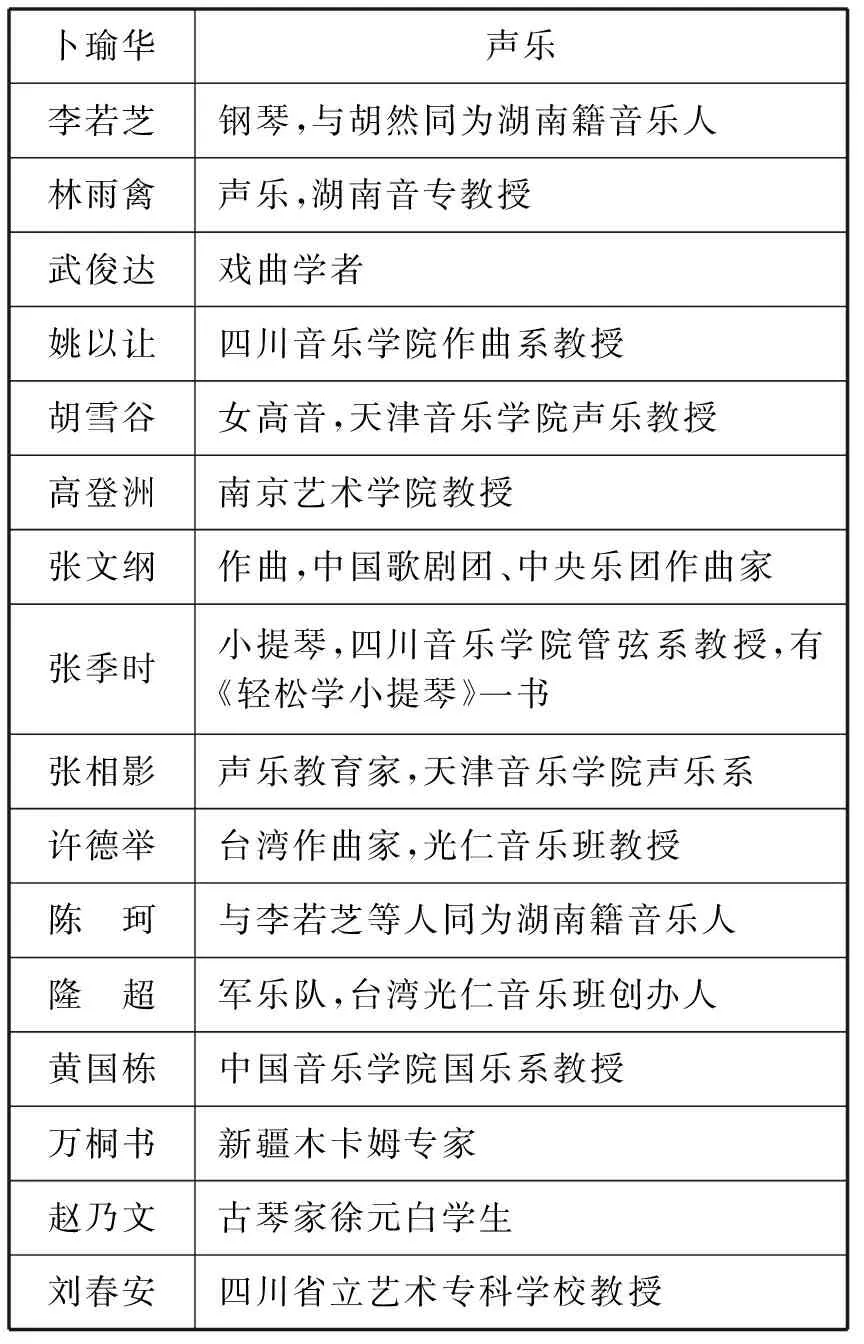

其他学员笔者所知有限,暂以表列如下:

表2

由整体来看,音干班短短的三年历史在近现代中国音乐史上是可贵的。第一个关键意义是音乐人才的集中,抗战军兴,多少人流离道途,生计不保,音干班的成立,聚集了当时中国重要的音乐人,形同保养抚育了这一批难得的人才,也让大家在战乱时还有机会发挥所长,贡献国家社会。第二层意义是专业音乐教育的重心“自东徂西”,原本以上海为重镇的专业音乐教育,因为音干班在广西桂林、四川成都、重庆等地的招生,多了不少西部各省的学生,由《中央训练团团刊》对第一届学生籍贯统计可以看出此点,而这些学生后来也有不少留在四川等地发展,对于西部中国的音乐教育有提升之功。第三层意义是由文转武。音乐本是艺术家的事业,音干班学员则是中国近现代音乐史上第一批为国防、军事而训练的音乐人才,这原本是战时不得已的举措,但对于军中音乐风气有正向的影响。1949年以后许多人才如周蓝萍、潘英杰、隆超、许德举等人前往台湾,对此后台湾的音乐更是大有贡献。第四层意义是由武转文,1942年音干班改制为国立音乐院分院,转型为师资培育专业,这代表了音干班的教育获得音乐界认可,1945年又转型为“国立上海音乐专科学校”,成为今日上海音乐学院的前身。追本溯源,国立音专的校友华文宪为音干班鞠躬尽瘁,对他的母校有着深远的影响和贡献,他的牺牲是有意义的。

七、结 论

本文研探音干班,并非以为音干班是个完美的音乐教育机构,李抱忱曾记述吴伯超为何由音干班副主任辞职,转去四川白沙女子师范任教:

朋友问他为什么辞职。他笑着说:“上面是混蛋,下面是坏蛋,我在中间只好滚蛋。”这是音乐界有名的“三蛋主义”。

本文因为掌握了过去研究不曾注意的史料,因此能针对音干班进行较全面的研究和评价。本文由音干班的推手、国立音专校友华文宪开始论述,以台湾“国史馆”资料证明他与民国政要的关系,所以能够推动音干班的成立。针对音干班的转型,本文同样以台湾“国史馆”的珍贵密件说明当时军方对音干班另有规划。至于音干班的师资、生员、课程、考试、实习、学校生活等,均以一手资料《中央训练团团刊》等刊物报道加以勾勒分析。本文也反驳部分学者认为音干班只是“娱乐兼音乐培训的临时集体”的谬说,指出此一论点是未曾掌握全盘资料,并且对于民国政府带有轻忽和批判性所致。本文主要目的在于证成音干班作为国立音乐院分院的源头,在音乐教育上有其重要性,应该获得更多的关注,而华文宪的苦心孤诣,更应该获得肯定。

相较于今日的音乐教育,当年的训练必然浅薄,但本文论证音干班一脉相承自战前的上海国立音专,师资均为一时之选,课程、考试要求也相当严谨,中训团的长官曾说:“九月训练,足抵一般音乐学校两年之成绩。”虽然不无自夸之嫌,但可见音干班的训练是相当扎实的。本文一开篇提到周蓝萍演唱贺绿汀的《嘉陵江上》,现存录音显示他的技巧熟练、情感丰富,不无可能是音干班教官贺绿汀的亲自指导,或是他的传承。周蓝萍日后在音乐上的成就,音干班居功厥伟,在战时的艰困环境里,他,以及其他二百多位年轻音乐人,可说得到了当时中国最好的音乐教育。

笔者撰写本文,如同在历史文献中进行田野工作,在图书馆连绵不尽的书架中逡巡,在资料库浩如烟海的文献中寻觅,试图挖掘音干班的点点滴滴。音乐学,请将你的目光看向人。本文肯定吴伯超、戴粹伦等许许多多音乐教师,更赞叹华文宪的眼光魄力,不论他们的政治信仰为何,他们共同的特征是努力不懈,为战争中饱受摧残的音乐教育事业留下一线生机。在音干班的八十年,《嘉陵江上》的八十年,本文尝试勾勒这些音乐人在嘉陵江畔、浮屠关上,战乱中悲欣交集的岁月,借此聊表对这些音乐前辈的追思和敬意。

注释:

①《本团音乐干部训练班的过去与未来》,在《中央训练团团刊》2,1939年12月25日,第11页。

②《中央训练团复兴关训练集》编纂委员会编印:《中央训练团复兴关训练集》第二篇“训练实施”第四章“其他各班.音乐干部训练班”,1944年8月,第393页。

③铁鹰:《大众的歌手——中训团音干班学员生活速写》,载《中国青年》2.4,1940年4月,第104-105页。

④《音干班举行甄别试验》,载《中央训练团团刊》17,1940年4月8日,第165页。

⑤《音干班毕业考试蒇事》,载《中央训练团团刊》39,1940年9月11日,第306页。“蒇事”,即完成事情。

但是CP粉可以说是粉丝群体中最具想象力的一群粉丝,由于偶像CP并不一定是公司官配,粉丝们往往要需要在日常的追星活动中持续创造可供传播的偶像CP文本,以保证CP粉的热度维持在一个相对较高的水准。而唯粉在这样的情况下,需要时刻解构CP粉创作的偶像CP文本,以保证针尖对麦芒的相对态势。

⑥《弦歌不绝音乐会迭次举行》,《中央训练团团刊》85,1941年7月28日,第674页。

⑦同③。

⑧同②。

⑨周冰颖、孙伟:《吴伯超其人考论——关于吴伯超在重庆“中央训练团”任职及其活动辨析》,载《重庆师范大学学报(哲学社会科学版)》,2010年第6期,第85页。李莉、田可文:《抗战时期吴伯超在重庆》,载《黄钟》,2014年第1期,第70页。

⑩同⑤,第309页。