双源CT 虚拟单能技术在支气管动脉血管成像中的应用研究

2020-08-22赵林伟杨国庆付泉水

胡 纳,李 勇,赵林伟,陈 洪,冯 英,杨国庆,付泉水

(遂宁市中心医院放射科,四川 遂宁 629000)

支气管动脉是肺血管系统的主要组成部分,是肺支架组织的营养血管[1-2]。 研究表明,大咯血与支气管动脉破裂密切相关, 慢性炎症性肺病亦伴随支气管动脉形态学改变[3-4]。 然而支气管动脉的起源和数目都是多样化的[5],因此如果能在治疗前对支气管动脉的分布、形态及与病变的关系有全面了解,将对病患治疗提供重要帮助。 如今,多层螺旋CT 可无创性、 直观性和可复性等优势从各个角度展示支气管动脉的空间解剖和病变情况, 但其采用的是混合能量射线,容易产生伪影,导致细小血管显示不清[6-8]。本研究的目的是探讨双源CT 双能模式中的虚拟单能技术对支气管动脉血管成像的意义, 从图像质量以及辐射剂量方面考虑,以ALARA 原则为宗旨,为支气管动脉血管成像寻找更适合的方法。

1 材料与方法

1.1 病例资料

2016 年 3 月—2017 年 11 月,因胸部疾病行 CT增强扫描的病患共64 例,将其随机分成单能组及双能组,每组各 32 例。 男 42 例,女 22 例,平均年龄(61.37±13.46)岁。 肺癌 23 例,肺结核 19 例,支气管扩张15 例,肺部慢性炎症7 例。 本研究通过遂宁市中心医院伦理委员会的审批同意, 所有病患均签署知情同意书。

1.2 CT 扫描方法

采用 Siemens 公司第二代双源 CT(Somatom Definition AS,Siemens Healthcare,Forchheim, Germany)检查。 扫描层厚 5 mm,重建层厚 0.75 mm,迭代因子3。 单能扫描条件:电压120 kV,螺距0.6,转速0.5 s,毫安秒为Care dose 4D 技术。 双能扫描条件:电压 80 及 140 kV,螺距 0.6,转速 0.5 s,毫安秒为Care dose 4D 技术。选用非离子型对比剂碘帕纯(370 mgI/mg),剂量为 1.2 mL/kg,用高压注射器经前臂静脉注入,流速为4.0 mL/s,对比剂注射完毕后,以相同流速注入生理盐水40 mL。 采用Test-bolus技术,监测点放置于支气管分叉处,降主动脉层面作为监测位置,计算动脉期峰值时间。

1.3 数据处理

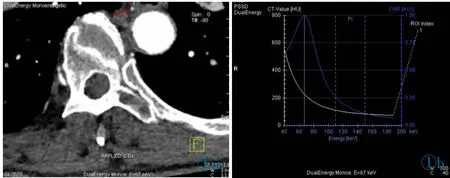

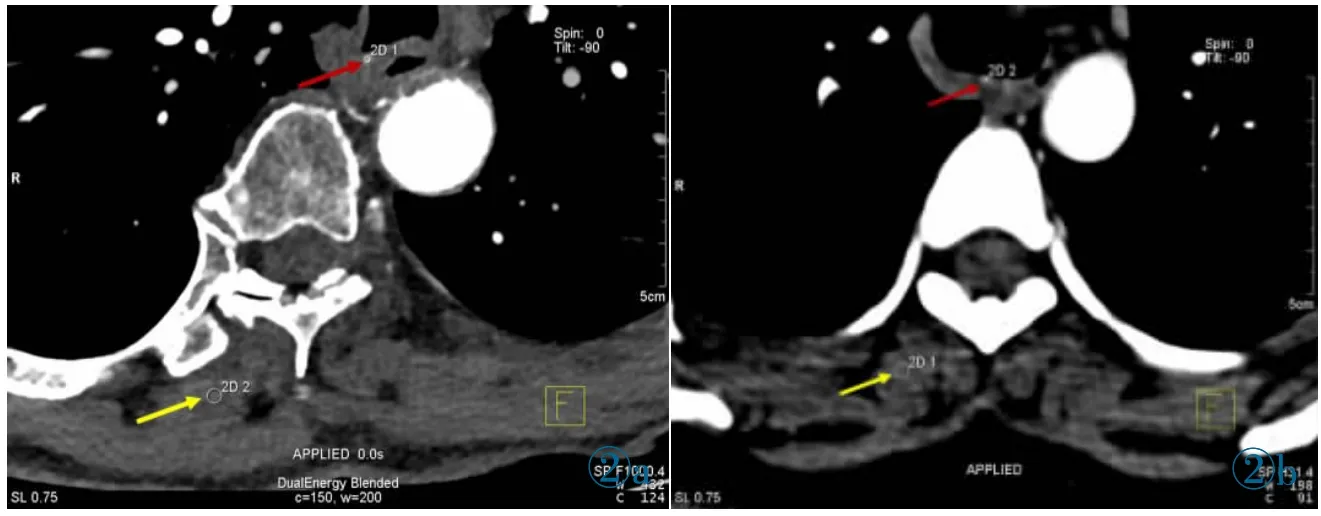

将双能数据传入Dual-Energy 软件, 利用Monoenergetic 虚拟单能技术得到不同keV(40~190 keV)下的多组图像。选取支气管动脉最大层面,取一类圆形感兴趣区(Region of interest,ROI),自动得出一组最佳单能图像(图1),该单能图像即与单能组进行定性及定量两方面比较。定性方面,由两名放射科影像诊断主任医师基于5 分法分别对图像进行评级[9-10],1 分:差,无法辨认管壁,不可诊断;2 分:较差,管壁显示模糊,连续性较差,不可诊断;3 分:中等,血管显示稍模糊,血管有中断,可诊断;4 分:良好,小血管光滑,管壁清晰,边缘欠锐利,血管基本连续,可诊断;5 分:优异,管壁显示清晰,边缘锐利,血管连续,可诊断。 定量方面,仍由参与评分的两名医师进行测量,各个参数均需三次测量取其平均值,以腰大肌为背景对比二组的支气管动脉CT 值、噪声、SNR 及对比度信噪比(Contrast-to-noise ratio,CNR)等参数(图2)。 噪声定义为腰大肌的SD 值,信噪比(Single-to-noise ratio,SNR)计算方式为支气管动脉CT 值/SD,CNR 计算方式为 (支气管动脉 CT 值-腰大肌CT 值)/SD;而在辐射剂量对比中,CT 剂量指数(Computed tomography dose index,CTDI)以及剂量长度乘积(Dose Length Product,DLP)为系统自动记录,可直接调取并统计比较。

图1 图1a:层厚为0.75 mm,迭代因子为 3 的重建图像。 选取感兴趣区域在右侧支气管动脉中央(红色箭头);图1b:虚拟单能技术显示根据感兴趣所得出的单能图像CNR 曲线,并自动选取67 keV 作为最佳单能图像。Figure 1. Figure 1a: Transverse reconstruction images of 0.75 mm thickness and iteration factor 3,ROI was placed at the center of right bronchial artery. Figure 1b: Blue line is the changing curve of CNR under various energy level and the optimal monochromatic image was picked at 67 keV automatically in this case with highest CNR value.

图2 测量图像的相应参数,感兴趣区2D1(红色箭头) 为支气管动脉 CT 值,2D2 (黄色箭头)为腰大肌CT 值,噪声为腰大肌SD 值。图2a:双能组图像,2D1 为 (283.01±10.43) HU,2D2 为(53.49±9.99) HU; 图 2b: 单能组图像,2D1 为(158.01±8.29) HU,2D2 为(44.09±5.98) HU。Figure 2. To measure the corresponding parameters of the images, regions of interest 2D1 were placed for obtaining the CT value of bronchial artery (red arrow) and 2D2 for psoas major (yellow arrow), and the SD value of psoas major represented the nosie. Figure 2a: Image of dual-energy group, 2D1 was (283.01±10.43)HU, 2D2 was (53.49±9.99)HU. Figure 2b: Image of single-energy group, 2D1 was (158.01±8.29)HU, 2D2 was (44.09±5.98)HU.

1.4 统计学分析

使用SSPS 22.0 软件包对数据进行统计分析,连续变量表达为平均值±标准差, 类别变量表达为频率或者百分数。 采用Cohen k 检验方法对两名资深放射学家的吻合度进行评判, 其中Kappa值>0.8为优秀吻合,>0.60~0.80 为较好吻合,>0.40~0.60 为中度吻合,≤0.4 为不吻合。 采用Shapiro-Wilk 方法对连续变量正态性进行检验,若符合正态分布,则使用独立样本T检验进行差异性分析,若不符合则使用 Mann-WhitneyU检验方法进行对比。P<0.05 具有统计学差异。

2 结果

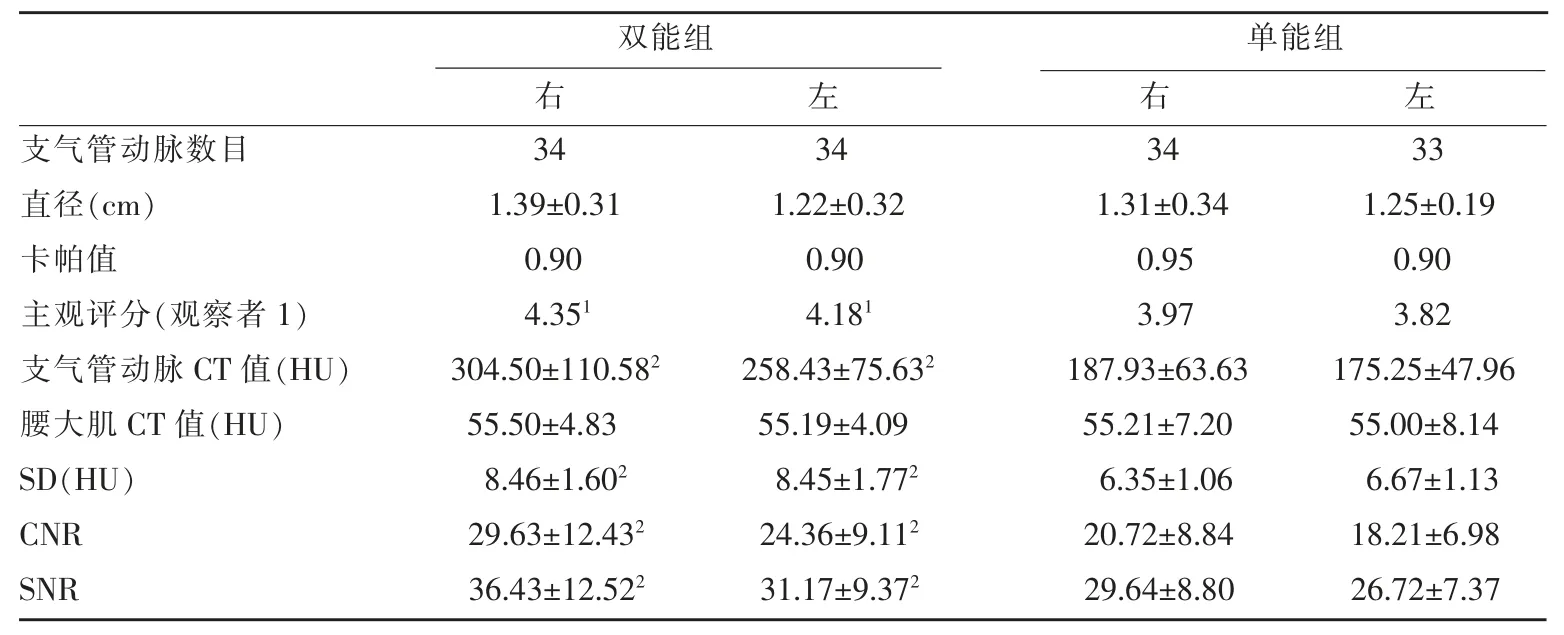

由于病患发育的差异性, 在双能组32 例病患中, 总共有34 支左支气管动脉以及34 支右支气管动脉;在单能组32 例病患中,总共有33 支左支气管动脉以及34 支右支气管动脉。另外,将左、右支气管动脉的平均直径比较后二者发现无明显差异 (P=0.371), 排除了因支气管动脉管腔粗细而引起的增强效果差异(表1)。

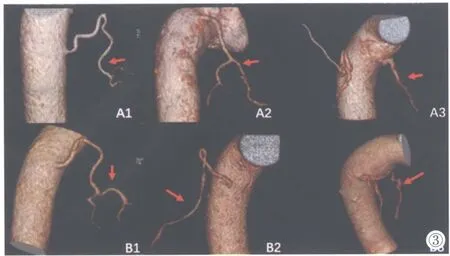

在定性分析中,两名观察者对二组左、右支气管动脉血管成像质量的判定均具有优秀的吻合率(Kappa值均大于0.8),因此采用观察者1 的观察数据对二组数据进行定性分析比较。 图3 用支气管动脉容积再现(Volume rendering,VR)图示意了单能组与双能组5 分法评价标准, 利用该方法的评价得出单能组左、右支气管动脉的评分分别为3 例5 分,16 例 4 分,15 例 3 分以及 5 例 5 分,4 例 4 分,11 例3 分;双能组左、右支气管动脉的评分分别为7 例5分,21 例 4 分,6 例 3 分以及 11 例 5 分,17 例 4 分,5 例 3 分。 通过 Mann-WhitneyU方法比较得出,双能组左(P=0.001)、右(P<0.001)支气管动脉主观评分均高于单能组(表1)。

在定量分析中, 通过Shapiro-Wilk 方法得出所有的参数(CT 值、噪声、SNR、CNR、CTDI 以及 DLP)均符合正态分布,因此采用独立样本T检验方法对各参数进行对比分析, 所有参数对比结果如表1 所示。 两组对比中,双能组的左、右侧支气管动脉的支气管动脉 CT 值(P=0.000,P=0.000),噪声(P=0.000,P=0.000),SNR (P=0.035,P=0.012) 以及 CNR (P=0.003,P=0.001)均显著高于单能组。 而在辐射剂量方面,虽然扫描的电压不同,但毫安秒都是采用西门子Care Dose 4D 技术,通过病患体型以及电压值实时的调节电流值。 在支气管动脉成像的动脉期中,CTDI 及 DLP 值分别为:双能组((7.05±1.07) mGy,(235.31±26.92)mGy·cm)及单能组((7.71±1.20) mGy,(249.89±30.84) mGy·cm), 二者无明显差异 (P=0.097,P=0.132)。

表1 双能组和单能组的各参数对比结果

图 3 图 A(1~3)为双能组,图 B(1~3)为单能组,A1 及B1 均为5 分:支气管动脉纵隔段及肺门段血管显示清晰且锐利;A2 及B2,4 分:支气管动脉纵隔段及肺门段显示基本连续、边缘欠锐利;A3 及 B3,3 分:支气管动脉纵隔段显示稍模糊,肺门段未显示。Figure 3. Figure A (1~3) representing dual-energy group while B(1~3) representing single-energy group. A1 and B1, 5-point:The vessels in the mediastinal and hilar segments of the bronchial artery were clear and sharp; A2 and B2, 4-point: The mediastinal and hilar segments of the bronchial artery showed basic continuity and less sharp edges; A3 and B3, 3-point: The mediastinal segment of the bronchial artery was slightly blurred and the hilar segment of the lung was not displayed respectively.

3 讨论

随着近年来介入放射学的不断发展, 经支气管动脉行栓塞、 灌注化疗或灌注栓塞等已经成为临床治疗咯血和中晚期肺癌的重要手段[11-12]。 然而支气管动脉起源复杂,开口变异大,若在术前了解患者支气管动脉分支类型, 将大大减少患者和操作者的曝光剂量。

以往的支气管动脉成像主要是采用DSA 血管造影的方法,具有很高的分辨率,也是传统血管成像方式的金标准。 但是该方法属于有创检查, 操作复杂, 也不能保证显示出全部的支气管动脉并且立体感欠佳。 而双源CT 由两套球管组成,在双能模式的螺旋扫描时可发出两种不同能量的X 射线进行同时同层成像, 以避免常规螺旋CT 中线束硬化所带来的影响, 不同的物质因原子序数差别, 会随着X射线能量的改变而产生衰减差异, 例如高原子序数碘(z=53)受到较低能的 X 射线(70~100 kV)主要为光电效应,而软组织衰减无明显差异[13-15]。 相应的,在本文的研究中双能组的腰大肌CT 值与单能组并无明显差异,而其动脉CT 值却显著高于后者。

关于利用双能进行血管成像的研究方面, 马光明等[9]有做过关于能谱CT 单能技术对比的研究,计算并比较了最佳单能量、70 keV 单能量和140 kVp混合能量等三组支气管动脉的SNR、CNR 以及其图像质量主观评分, 并认为最佳单能图像能最好的显示支气管图像的解剖学特征。 本研究中,双源CT 虚拟单能技术可以通过各组图像的CNR 值差异,自动生成一副最佳单能图像,这组图像既有合适的噪声,又有较高的对比度。Agrawal 等[16]采用低剂量(24 gI)能谱CT 进行腹主动脉成像,并与常规剂量(33 gI)单能CT 成像进行对比后发现, 虽然降低了对比剂剂量, 前者的动脉CT 值仍比后者提高了185%,并且CNR 也提高了25%。 Kamalian 等[17]采用双能 CT对头颈部血管成像进行了研究, 认为双能CT 可以很好地显示头颈部血管, 并且在较高的keV 下,可以很好的去除金属伪影,提高图像质量。本文亦对比了支气管动脉在双能CT 的双能模式虚拟单能技术与常规单能模式上的各参数差异, 与上述文章研究相似的是,与常规单能模式相比,双能CT 的虚拟单能图像在左、 右支气管动脉在CT 值上分别提高了62.03%、47.46%, 在 CNR 上分别提高了 43.00%、33.77%, 在 SNR 上分别提高了 22.91%、16.65%,充分说明了双能模式的虚拟单能图像能更好的进行支气管动脉血管成像。在主观评分方面,双能组和单能组所有图像均能达到诊断标准(3 分及以上),但双能模式成像的得分分布要优于常规单能, 而支气管动脉本身结构迂曲细小, 双能模式虚拟单能图像更高比例的高分成像可以让诊断医师更好的了解支气管动脉细微结构,降低漏诊或误诊的可能性。

本研究还存在一些问题,首先在对比剂方案上,我们采用的是常规的1.2 mL/kg 来进行计算,根据现有的文献[18-19],根据去脂体质量以及体表面积等体指参数可更好的得出病患的对比剂总量;其次,样本量过少,对于病患的疾病类型并没有分组,不同的肺部疾病可能会有在支气管动脉显示、CNR 及SNR 上有差异;再者,本文采用了迭代重建来提高图像的质量,并未对迭代因子进行选择,而是采用的推荐值[3],存在影响图像质量的可能性。

综上所述, 双源CT 的双能模式进行支气管动脉成像可获得最佳单能图像, 并且较常规单能模式来说具有更好的SNR 及CNR,能显示更细小的血管信息,更好的满足诊断需求。