探讨磁共振T2mapping和IDEAL成像技术对早期腰椎间盘退变的定量评价

2020-08-20马建科陈晓飞董馥闻通讯作者甘肃省中医院放射科甘肃兰州730050

马建科,陈晓飞,董馥闻,周 晟(通讯作者)(甘肃省中医院放射科 甘肃 兰州 730050)

腰椎间盘退变导致腰、腿及背部疼痛麻木等临床表现,腰椎间盘和关节突的关节软骨与韧带的退行性变化是其病变基础,导致该病征的因素包括患者椎间盘蛋白多糖含量下降、髓核纤维化、椎间盘含水量减少、腰椎过度负重、代谢性疾病、家族遗传等[1-3]。腰背痛严重影响患者日常生活和工作,腰椎间盘严重退变会导致腰椎疾患,出现腰椎间盘突出、腰椎管狭窄等症状,因此,准确评估腰椎间盘退变,尤其是早期退变程度具有重要意义,目前临床多通过X线片、电子计算机断层扫描(Computed Tomography,CT)及磁共振检查(Magnetic Resonance,MR)等进行诊断及对比治疗效果,常规MR图像通过腰椎间盘纤维环(Anulus fibrosus,AF)和髓核(nucleus pulposus,NP)的信号强度和形态学改变做出定性诊断,随着MR研究进展,T2Mapping成像、IDEAL成像等技术可将椎间盘退变进行量化分析[4-5]。本研究通过对56例患者进行回顾性研究,分析共振T2mapping和IDEAL成像技术对早期腰椎间盘退变的定量评价及诊断意义,研究报道内容如下。

1 资料及方法

1.1 一般资料

选取2019年1月—2020年1月期间本院收治的56例患者进行回顾性分析,其中男28例,女28例;患者年龄27~68岁,平均(47.15±20.26)岁。其中腰部腿部酸胀者23例、双下肢或单下肢神经疼痛者33例。纳入标准:无MR扫描禁忌症;近1年多次腰背部疼痛或下肢神经痛,通过牵引、推拿后能有效缓解;无急性外伤及近期腰肌劳损史;无椎体骨折及风湿免疫病;无手术史及内固定置入等;对本次研究知情且配合参与。排除标准:椎旁肌肉信号异常;肿瘤转移灶;脊柱畸形。本研究经我院伦理委员会批准进行。

1.2 扫描方法及序列

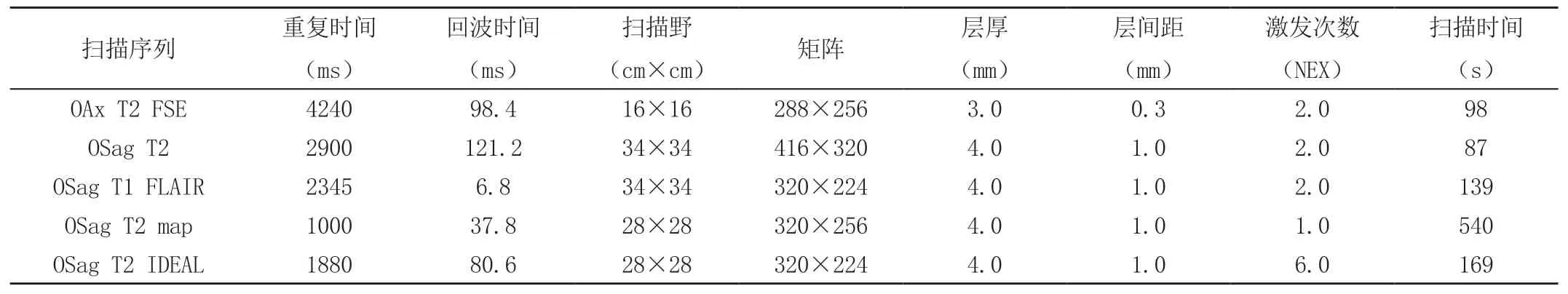

采用GE 3.0T Signa HDxt超导全身磁共振扫描仪,8通道高分辨颈胸腰一体化(cervical thoracic lumbar,CTL)脊柱相控阵线圈腰椎MRI检查。由于清晨、午后、傍晚三个不同时间段椎间盘弛豫值会有差异,故患者均于14:00~17:00进行检查。患者采用仰卧位,头先进体位,激光标志线定位于L3水平,扫描范围从T12~S3椎体。嘱患者检查前30分钟避免剧烈运动,检查时平静呼吸,尽可能保持腰部静止。先行常规腰椎成像(矢状位T1 Flair加权成像、轴位椎间盘T2 FSE成像),后行矢状位T2 IDEAL成像,矢状位8回波的T2 mapping成像,TE分别为(9.4/efms、18.9ms、28.3ms、37.8ms、47.2ms、56.7ms、66.1ms和75.6ms),L1~S1椎体前缘放置两个平行预饱和带,减轻呼吸、血管搏动及胃肠蠕动伪影,加FOV300mm×300mm匀场。扫描参数见表1。运用Functool/T2mapping软件测量T2值。感兴趣区在T2WI图像正中矢状位层面对椎间盘进行三等分,取中间区域作为髓核代表区,面积为70~90mm2,每个椎间盘髓核测量3次取平均值,以达到感兴趣区选择的标准和统一。

1.3 观察指标

采用Pfirrmann分级法对各椎间盘进行分级:(1)Ⅰ级:NP呈高信号且均匀,与AF分界清楚,椎间隙高度正常;(2)Ⅱ级:NP呈高信号,信号不均匀,水平方向低信号条带有或无,与AF分界清楚,椎间隙高度正常;(3)Ⅲ级:NP呈灰色,信号不均匀,与AF分界不清楚,椎间隙有或无轻度狭窄;(4)Ⅳ级:NP呈低信号,信号不均匀,与AF界分界模糊不清,椎间隙高度出现轻度或中度狭窄;(5)Ⅴ级:NP呈黑色,无信号,椎间隙高度重度狭窄。由2名经验丰富的磁共振科室医师完成读片分级,确保意见一致。

表1 腰椎间盘MRI T2WI、T2 mapping及IDEAL序列扫描参数

1.4 统计学方法

研究所得的计量资料(t)、计数资料(χ2)使用SPSS20.0统计软件包进行数据分析,表示方式为(±s)和(n,%),分析Pfirrmann不同级别间椎间盘NPT2值的差别,采用单因素方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 测量结果

由于T2Mapping成像技术对磁场均匀度要求高、扫描时间长,由于受到患者体位改变、肠道蠕动、主动脉搏动等因素的变化可能会导致伪影,扫描过程中,均于患者椎体前缘放置两个平行预饱和带,以减轻腹主动脉搏动及胃肠蠕动可能造成的伪影,矢状位T2 IDEAL一次扫描可以得到4个不同相位的图像(同相位、反相位、水相位、脂肪相位),其中水相位观察椎间盘,最终纳入T2 IDEAL研究的椎间盘共280个,其中水相位观察椎间盘NP较清晰。

3 讨论

腰椎间盘是人体中退变较早的器官,一般始发于20~30岁,腰椎间盘退变的起始及发展过程与力学因素和生理退变有关,早期无创定量从椎间盘微结构对腰椎间盘退行性疾病的生化结构改变进行诊断,有利于该病征的早期临床预防及治疗。随着现代影像学的不断发展,研究趋势从组织到分子水平,退行性病变的研究分析逐渐受到重视,MRI能清楚呈现椎间盘的NP和AF,对椎间盘退变程度及髓核生化状态能进行较为准确的判读,但在腰椎间盘退变的早期诊断中,常规MR序列在进行定量分析时存在较大的局限性。

本研究测量了56例不同级别腰椎间盘退变患者的T2值,研究发现,T2值与Pfirrmann 分级系统显著负相关,即随着椎间盘退变程度的增高T2值逐渐降低,Ⅰ~Ⅳ级明显降低,且不同级别间均有统计学意义(P均<0.05),且其余各级别间差异均具有统计学意义(P均<0.05),T2值检测提示了较大的动态范围,说明定量检测技术克服了主观因素的影响,与定性分级系统具有较好的一致性。综上所述,IDEAL序列结合T2mapping技术作为一种定量分析的手段,可以客观且无创性的量化评估腰椎间盘退变的生理状态及退变程度,为早期诊断、早期预防提供有效依据。