DSA X线透视下经皮胃造瘘术在肿瘤患者营养治疗中的应用

2020-08-19王秋香李智岗李顺宗苌英利

王秋香, 李 丽, 李智岗, 李顺宗, 杨 光, 苌英利

对于因各种疾病导致长期不能经口进食而胃肠道功能正常的患者,经鼻胃管营养和外科手术胃造瘘是最传统的喂养方式。但长期放置鼻胃管,患咽部异物感明显,且易继发咽炎、鼻窦炎、食管炎、食管糜烂、出血等并发症[1];外科胃造瘘术创伤较大,大部分患者不能耐受或接受[2]。随着微创技术迅速发展,DSA X线透视下经皮胃造瘘术(percutaneous radiologic gastrostomy PRG)正逐步取代传统的治疗手段[3]。结合我院肿瘤患者为主的特点,我科自2018年2月以来共对36例不能经口进食胃肠功能正常的恶性肿瘤患者施行了DSA下PRG术后恢复了全肠道内营养,取得了很好的临床效果,现报道如下。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 临床资料 36例患者中男21例,女15例,年龄38~77岁,平均62岁。原发疾病有2例口腔癌,2例下咽部癌,2例肺癌侵犯食管,4例食管癌并发纵隔瘘,5例食管癌并发气管瘘,1例食管癌术后吻合口胸腔瘘、支气管瘘,2例食管癌放疗后咽部功能紊乱,18例食管癌狭窄。所有患者均有病理证实。

1.1.2 设备与材料 美国GE公司Innova3100数字平板血管造影机,经皮胃造瘘套件(PEG15,大连库利艾特国际贸易有限公司)包括15 F硅胶涂膜的胃瘘用导管、导管一体固定板、20 G胃壁固定器、16 F持撑套(附带穿刺针)

1.2 方法

1.2.1 术前准备 所有患者术前均需要行全消化道造影、全腹部强化CT检查,了解胃腔形态、胃肠道蠕动情况、腹壁厚度、胃与肝左叶、结肠的解剖位置关系,有无腹水,有无腹膜病变,有无门脉高压性胃底静脉曲张等。对于不能口服对比剂行造影检查者,需在DSA透视下经鼻放置鼻胃管,经鼻胃管注入对比剂行消化道造影检查。

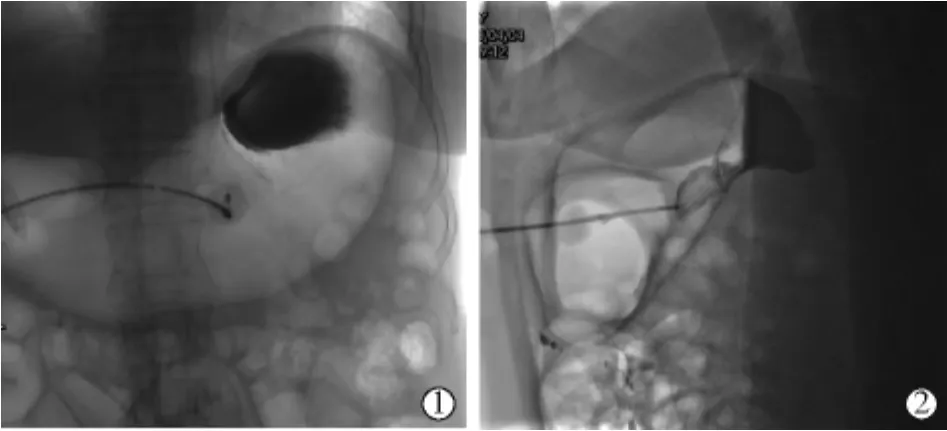

1.2.2 手术方法 首先在DSA X线透视下放置鼻胃管,经鼻胃管向胃腔内注入气体1 000~1 500 mL,使胃腔充分扩张,胃体前壁与腹壁紧紧相贴。造瘘点一般选择在胃体前壁,体表定位点为左侧肋弓与脐的连线中间附近,在对应皮肤上做好金属标识(见图1①),然后在造瘘点左右1 cm处分别确定为胃壁固定器的穿刺部位。2%利多卡因对造瘘点周围进行局麻至胃腔内,之后旋转DSA球管(90°)至侧位进行操作,因为侧位组织重叠较少,在胃腔内大量气体的衬托下可以很好地显示胃腔充盈状态、胃壁与腹壁的关系、周围肠管的位置(见图1②)。经鼻胃管持续注入气体,使胃腔呈扩张状态,将胃壁固定器装配好,与皮肤垂直刺向胃腔内,在X线透视引导下,实时动态观察进针位置、深度,直至前端出现突破感进入胃腔内(图1③),再继续进针约1 cm,将线把持圆圈完全推至针芯外,缝合线通过另外一侧针芯推出,慢慢拔出胃壁固定器,将诱导到体外的缝合线在胃壁处结扎,以固定胃壁与腹壁。同样的手法,将造瘘点另一侧胃壁和腹壁进行固定。在造瘘点处用手术刀切开约5 mm的皮肤,将装配好带有穿刺针(PS针)的T形持撑套于造瘘点处垂直刺入胃腔内(图1④),在X线透视下确认穿刺针到位后,拔除穿刺针,留下T形持撑套,迅速沿T形持撑套插入胃瘘管,用蒸馏水2.5 mL扩张胃瘘管远端水囊,后拔除T形持撑套,轻拉胃瘘管直至稍有阻力,使水囊紧贴胃前壁(图2)。胃瘘管体外部分用外固定板固定,与腹壁间保持适当的活动度,穿刺点处无菌敷料覆盖。

2 结果

2.1 手术完成情况

所有患者均成功完成手术,技术成功率达100%,其中34例患者一次穿刺置管成功,2例患者二次穿刺置管成功,手术耗时18~35 min,平均24 min。

2.2 并发症

发生率为16.7%(6/36),轻微并发症5例,其中1例术后造瘘口周围渗血,压迫止血后症状消失,1例术后出现腹痛,无腹膜炎体征,给予解痉止痛治疗后好转,1例术后第2天出现肠梗阻,给予经造瘘管胃肠减压后好转,1例术后造瘘管周围红肿,给予口服抗生素和局部换药后痊愈,1例术后17 d一侧胃壁固定线脱落,无其他不适,未予处理;严重并发症1例,术后20 d出现急性胃溃疡出血,给予经动脉介入栓塞止血后停止。6例患者经相应处理后胃瘘管均恢复正常使用,无因并发症而拔管者。

图1 X透视下胃腔侧位像

图2 X透视下胃腔正位像

2.3 术后随访

术后36例患者均摆脱静脉营养,3个月内体重平均增加2.8 kg,5例患者造瘘术后营养状态好转后针对原发病进行了放疗、化疗或靶向治疗。

至今随访时间最长者14个月,1例患者于术后42 d出现堵管,2例患者术后3个月出现脱管,26例患者定期更换了胃瘘管,5例患者因病情改善恢复了经口进食,予拔除胃瘘管。截止目前死亡20例,大部分因肿瘤死亡,无胃瘘管相关死亡事件发生。

3 讨论

对于因恶性肿瘤导致不能经口进食的患者而言,长期的肠外营养经济代价较高,且很难满足人体各种营养物质的需求,另外胃肠道功能正常的患者,长期旷置可造成胃肠道黏膜萎缩、细菌移位,加重营养不良[4],故临床主张尽早应用肠内营养。

PRG由经皮内镜下胃造瘘(PEG),1981年PRG开始在临床上应用,虽然两种方法均具有创伤小、操作简便、并发症少、恢复快等优点[5],但PRG在技术上克服了PEG的不足[6-8],其优势在于:①不需静脉麻醉;②不需要经口操作,对于咽喉部及食管明显狭窄内镜不能通过的患者,PRG更具有优势;③整个操作过程具有实时可视性;④可同时显示胃腔内外情况,可清晰显示胃腔形态、胃与周围肠管、胃与腹壁的解剖关系,视野更广,使手术更加安全。目前国内多主张采用PRG的方法建立长期胃肠内营养的途径[9]。

PRG操作技术相对简单,文献报道,PRG技术成功率为99.2%[10],本组36例患者技术成功率高达100%,但仍有2例患者术中出现失误,导致二次穿刺置管成功,1例患者因造瘘点位置选择不当,胃壁与腹壁不能紧密贴合、穿刺困难,随后更换造瘘点位置,二次穿刺成功顺利放置胃瘘管;另1例患者胃壁与腹壁之间固定松弛,致使PS针穿刺后沿二者间隙进入腹腔,后在X线透视下,缓慢退出PS针,重新结扎胃壁与腹壁之间的缝线固定,此2例患者虽术中出现了一些意外事件,但在X线透视实时引导下,及时发现,予以更正,术中及术后患者未出现任何不良反应。此2例失误均发生于技术开展之初,随着经验的积累,未再出现类似事件。在实践中我们总结了如下几项技术操作要领:①保持胃充分扩张 不断向胃腔内注入空气,使胃壁与腹壁紧贴,有利于胃壁固定;②恰当选择造瘘点位置 一般选择在胃体前壁,因为在解剖结构上,胃体前壁与前腹壁距离最近、容易固定,另外胃体前壁血管分布较少,尤其胃腔扩张后,血管分布更加稀疏,术中损伤血管出血风险较低;③胃壁固定要牢固、松紧度适当,否则容易出现脱落或胃壁缺血坏死;④对于穿刺固定胃壁困难者,术中可利用DSA的类CT功能,在CT引导下穿刺胃壁。因此,只要严格掌握适应证、术前准备充分、术中利用X线透视的实时性动态观察优势,PRG操作成功率较高,且不用全身麻醉,手术时间短,本组平均耗时24 min,患者易耐受,术后恢复快。

PRG的并发症发生率较低[11],常见的并发症包括造瘘口周围感染、渗血、渗液、腹痛等,严重并发症包括胃出血、腹腔出血、胃肠道穿孔、腹膜炎、肠瘘等[4]。本组有5例患者出现轻微并发症,1例患者术后造瘘口周围渗血,1例患者术后出现腹痛,局限于胃部,1例术后2 d出现肠梗阻,分析原因可能为术中患者紧张及操作过程中对胃肠道的刺激,诱发肠道痉挛性或麻痹性肠梗阻,给予经造瘘管胃肠减压2 d后好转,1例术后造瘘管周围红肿,给予口服抗生素和局部换药后痊愈,1例术后17 d一侧胃壁固定线脱落,经胃瘘管营养后无任何不适症状,未给予处理。本组患者术中无胃出血、穿孔等严重并发症发生,但术后20 d,1例患者出现胃出血,经内科处理无效,给予DSA下胃动脉栓塞止血度过危险期,分析原因考虑为胃瘘管末端长期刺激摩擦对侧胃壁导致胃溃疡出血,建议患者长期口服磷酸铝凝胶等胃黏膜保护剂。此6例患者虽出现了一定的并发症,但经相应积极处理后胃瘘管均恢复正常使用,无因并发症而拔管者。

术后36例患者均摆脱了静脉营养,且胃瘘管隐藏于腹部,不外露,降低了患者的心理压力,提高了生存质量。胃瘘管营养后,短期内患者体重均有所升高,部分患者营养状态好转后又针对原发肿瘤进行放化疗或靶向治疗,延长了生存期。

此外,PRG的应用不仅取决于医师操作水平,还与患者出院后的家庭护理亦息息相关,加强患者院外胃瘘管护理的宣教,及时发现异常,尽早就诊,可避免发生一些不必要的不良事件,为此我科建立了医患微信群,指导患者及家属胃瘘管的护理,定期更换胃瘘管。至今随访时间最长者14个月,1例患者于术后42 d出现堵管,考虑为注入食物颗粒较大、胃瘘管冲洗不充分所致,于DSA X线引导下更换胃瘘管后营养顺利。2例患者术后3个月出现脱管,分析原因可能为胃瘘管管径较小,Spelsberg等[1 2]认为如胃造瘘管脱出是可耐受的,不会造成严重后果,而且这些后果可通过更换胃造瘘管来解决,且我们成功在X线透视导丝引导下沿原造瘘口置入较粗的新管。其中,26例患者已经定期更换了胃瘘管,5例患者因病情改善恢复了经口进食,予拔除胃瘘管,造瘘口处予缝合,恢复良好。截止目前死亡20例,大部分因肿瘤死亡,无胃瘘管相关死亡事件发生。

总之,PRG是一种安全、高效、既符合生理、且又人性化的肠内营养方式,其适应证广、创伤小、操作简便、安全、并发症少、饲管易于维护,家庭肠内营养方便,改善了患者生活质量和预后,值得临床广泛推广应用。