上胸椎腋中线胸腔入路侧方钛板与传统前路前方钛板内 固定装置体外拔出强度对照分析

2020-08-18覃文航施冬冬陈昌成陈前芬

覃文航,施冬冬,陈昌成,陈前芬*

(1.覃塘区人民医院骨科,广西 贵港;2.广西医科大学第二附属医院骨科,广西 南宁)

0 引言

上胸椎(T1-T4)有肋骨、胸廓的保护和限制,其运动范围较颈椎、腰椎小很多,其位置较深,周围解剖复杂[1]。在临床上此处疾病如椎体骨折、结核、椎体肿瘤和椎管内外肿瘤等,虽不常见,但手术治疗难度较大[2,3],传统的后路治疗上胸椎疾病手段为棘突钢板螺钉植入、哈氏棒固定等,因固定难度大,效果不佳且难以保证脊柱力学稳定,目前比较少见。随着矫形外科的发展,椎弓根螺钉将脊柱前、中、后三柱很好地固定起来,但上胸椎椎弓根细小,术中容易造成脊髓损伤,术后容易出现疼痛、神经损伤、出血多等严重并发症[4,5]。前路手术是上胸椎骨折复位治疗的经典入路方式,术中不用改变体位,减少进一步损伤脊髓的风险;前路视野开阔,直接对源于脊髓前方的压迫进行彻底减压处理,能有效恢复胸椎生理曲度以及椎间高度[6],但因前路手术创伤较大、风险高,并不总能轻易被人们所接受[7],经腋中线胸腔入路手术治疗上胸椎疾病具有创伤小、显露佳、并发症少等优点[8],但现阶段国内外对该入路相关力学文献的研究报道较少,由于上胸椎在T2和T3 处自身存在颈椎前曲向胸椎后凸的交界,承受轴向压力负荷较为集中,若内固定方式强度不够,则容易术后出现脊柱后凸畸形。经腋中线胸腔入路是将钛板固定在上胸椎侧方,和经典前路前方钛板内固定有区别[9],本研究采用人类尸体标本模拟经腋中线胸腔入路进行T3 椎体病损清除内固定术,在体外通过力学仪器评估内固定装置拔出强度,探讨该入路方式生物力学上可行性。

1 材料和方法

1.1 材料

选取12 具人福尔马林浸泡尸体标本(由广西医科大学解剖教研室提供),男性9 具,女性3 具,年龄22-56 岁,平均43 岁。保留C7-T6 脊柱并双侧肋椎关节,清洗干净并去除脂肪、肌肉等非结构性软组织。行骨密度和X 线检查(BMD<0.75g/cm2时被摒弃),排除严重骨质疏松、骨质破坏、畸形等情况。然后采用数字随机法分为侧方内固定组和前方内固定组,每组6 例。所有实验均在(24±1.5)℃室温下进行操作,标本不用时,用0.9%生理盐水微湿润的手术铺巾包裹,置于-10 ℃冰柜保存。应用时提前12-24h 室温下消融解冻。

1.2 实验器械与力学仪器

自凝型牙托粉、牙托水(河南郑州齿科材料厂)、游标卡尺(精准度0.01mm)、不锈钢直尺(精准度0.5mm)、专用量角器(精准度1°)、开胸器及常规解剖器械一套,由广西医科大学人体解剖教研室提供;普通家用螺钉(304 不锈钢自攻螺丝,由广西医科大学再生医学研究中心提供,长度为40mm,螺帽直径5mm);钢板螺丝钉内固定系统一套(Trinica 颈前路钢板长度40mm、宽18mm、厚2.5mm,固定螺钉长20mm、直径5mm,捷迈上海医疗国际贸易有限公司生产)及配套攻丝上钉器械;岛津XG 系列万能试验机(加载范围0-10000N);试验机配套分析软件由广西医科大学再生生物研究中心提供。

1.3 方法

1.3.1 标本制备

在C7上端和T6椎体下端分别置入用3 枚普通螺钉,置入深度约为螺钉长度一半,用自凝型牙托粉包埋螺钉及一个椎体节段。侧方内固定组:用手术刀和咬骨钳去除T3椎体及两端椎间盘组织,取大小合适的两节肋骨植入T3椎体处,选取合适长度的钛板,在T2、T4椎体侧方固定钛板装置,先在T4椎体上缘一侧攻丝后安装定位钉,装上钛板,在一侧置入固定螺钉;然后在钛板的对角置入另一枚固定螺钉,依次置入其他2 枚螺钉并再次拧紧所有螺钉。前方内固定组则在T2、T4椎体前面安置钛板螺丝钉。安置好内固定后,肉眼观察椎体表面骨质情况,螺钉和钛板与椎体贴紧程度,保持所有标本长度相同。

1.3.2 力学测试

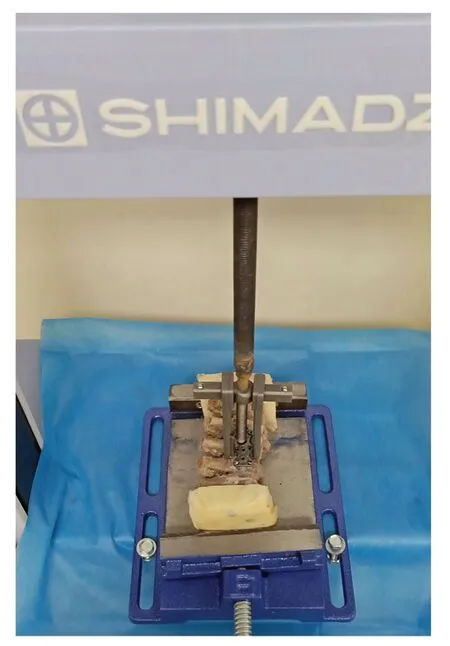

力学仪器为岛津XG 系列万能试验机,可进行垂直加载试验。将制备好的标本固定在底座上,拔出装置为自行设计的二爪拉马钳(产品型号无)可牢固抓紧钛板,确保不发生移位和滑动,利用二爪拉马钳从钛板中部向上垂直牵拉。以500N/min 的加载速度进行拔出试验,当螺钉拔出到最大时,即载荷-位移曲线出现最高点时,测出钛板螺钉的最大拔出力度F(单位N),试验机的载荷信号由配套计算机系统记录。见图1。记为钛板螺钉的最大拔出力。

图1 侧方内固定装置体外拔出测试

1.4 观察指标

观察侧方内固定组与前方内固定组内固定植入外观效果,记录所测得的内固定装置最大拔出力F 值并分析。

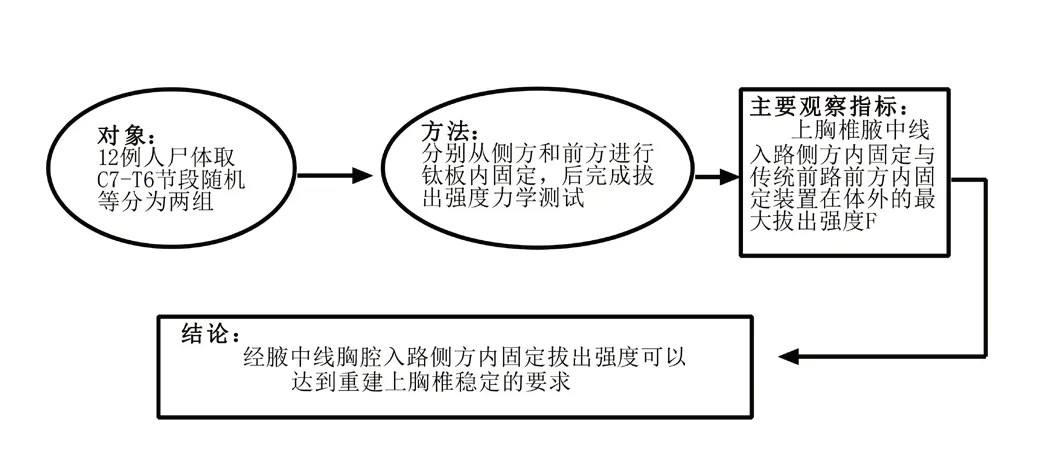

实验思路如图所示:

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 内固定植入及加载效果

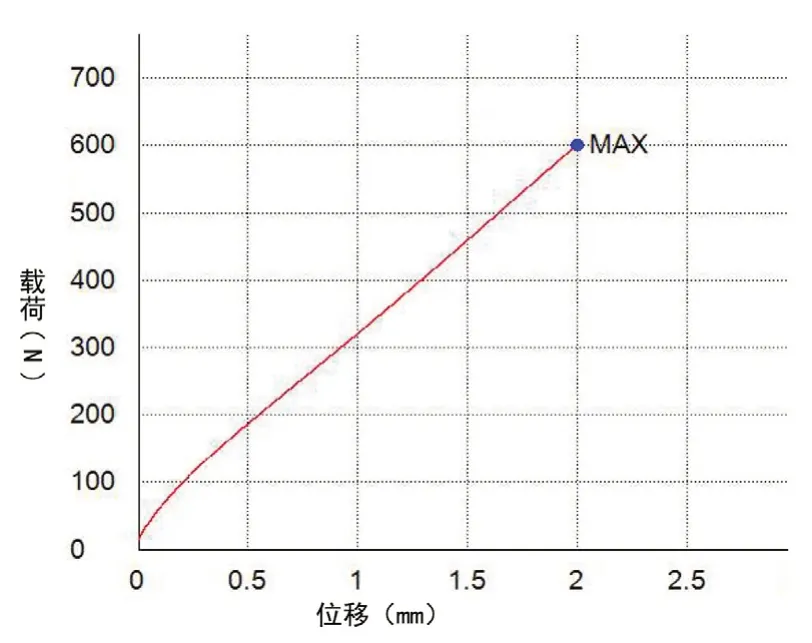

侧方内固定组6 例中钛板螺钉和椎体均能紧密结合,前方内固定时,发现部分T2椎体(2/6)和T4 椎体(1/6)与钛板两侧不能完全紧贴,钛板两侧与椎体横径间存在5-10°的缝隙。当力学仪器载荷到600N 时,可见侧方内固定装置力学曲线组仍呈线性改变,提示内固定与拔出装置之间整体较为牢固稳定,见图2。

图2 0-600N 时载荷-位移曲线

2.2 拔钉强度

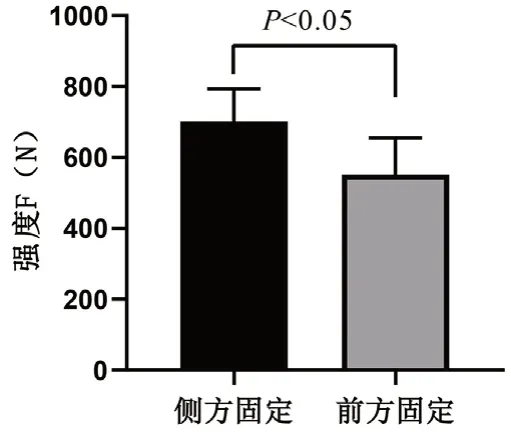

侧方内固定组钛板螺钉装置垂直钛板长轴的平均拔出强度为(700.83±92.98)N,前方内固定组钛板螺钉装置垂直钛板长轴的平均拔出强度为(552.13±103.07)N,腋中线入路侧方内固定时,钛板螺钉的拔出强度高于传统前路前方内固定组21.2%,两者比较差异有显著性意义(t=2.624,P=0.025),见图3。

图3 钛板在不同固定方式下的拔出强度

3 讨论

脊柱是维持躯干平衡的最重要的组织结构。脊柱有颈椎前凸、胸椎后凸、腰骶椎前凸3 个生理弯曲[10],上胸椎处于脊柱由颈椎前曲向胸椎后凸的过度节段,是受力相对集中的部位,依据人体脊柱的力线,上胸椎前柱在力学稳定性方面显得尤为重要。临床上引起上胸椎节段脊髓压迫的病变大多来自脊髓前方,脊柱破坏也是以前、中柱为多见。要解决脊髓前方的压迫、清除病灶、重建前中柱的稳定性,从前方行病变椎体切除、椎管扩大减压、重建及内固定是经典的方案[11,12]。后方入路是最早被用来处理上胸椎病变的手术入路,后方入路尽管操作过程相对简单,但对脊髓和椎体前方显露差,而且脊髓压迫的致压原因多来自椎体前方,后路手术残余物椎管占位比例可达25%-42%[13]。1994 年Hernigou 等[14]通过对经肩甲下胸腔入路改良后,可以从侧方显露C6-T4,但需要切除大范围的肋骨,这样造成的副损伤也相对大。椎弓根螺钉后路撑开复位效果较好,不过具有较高的危险性,椎管减压的效果也不如前路[4,15]。传统的前路上胸椎手术如经胸骨入路等通常可导致较为严重的围术期并发症[16,17],在之前的研究中,发现腋中线胸腔入路能使术者从前方和侧方立体的观察椎体,这对彻底清除病灶、减少副损伤、重建脊柱稳定十分有利[18]。腋中线入路主要从侧方暴露上胸椎椎体节段来完成手术操作,因此主要将内固定装置固定在上胸椎侧方。目前国内外尚无专门用于上胸椎重建的内固定装置,多为颈前路钛板[19],依据课题组研究和其他研究的数据,我们建议:病椎为T2 时,钢板宽度应小于16mm,病椎为T3 时,宽度应小于20mm,病椎为T4 时宽度,应小于26mm,若病灶为多个椎体时则选择最小宽度的病椎为标准。颈前路钛板相配套的螺钉通常为14-16mm,而T2、T3、T4 椎体的上、中、下矢状径均>16mm,螺钉过短会影响稳定性,螺钉过长会存在突破双皮质的风险,建议术前通过CT 正中矢状面影像进行测量,备好相应长度的螺钉[20]。在一定条件下螺钉较长和较粗的螺钉,把持力会更强[21]。

实验结果表明在钛板内固定体外拔出力学测量时,由于没有专门的上胸椎前方内固定材料,我们采用Trinica 颈前路钛板前方内固定时,发现前方内固定组部分椎体与钛板两侧不能完全紧贴,这与上胸椎本身的解剖结构有关,以至于在实验中固定时,螺钉在钛板与椎体之间存在1-2 个螺纹的缝隙,尤其是女性标本T2 椎体较小,更加明显,而侧方内固定组所有标本均能与内固定紧密相贴,内固定植入效果较为理想。当以500N/min 的加载速度进行拔出试验时,从0-600N 时的力学曲线可呈线性改变,说明试验机整体加载的力量均匀,装置固定稳定可靠。以往学者在研究AO 钢板或者Orion 钢板也遇到了同样的问题,詹新立[19]等研究上胸椎内固定时采用颈前路钛板预弯后与未预弯时比较,发现预弯后的钛板在重建上胸椎生物力学上比未预弯组更具稳定性。但众所周知,钛板为刚性材料,预弯后会对其刚度会产生影响,远期效果难以保证。而侧方内固定钛板可以较好的与椎体侧方相贴,钛板在螺钉的把持加压下与椎体表面紧密固定。肖建如等[22]曾认为颈前路Orion 钢板是比较适用于上胸椎内固定重建手术。也有人在上胸椎解剖结构上研究[23],研究出一种更适合上胸椎解剖特点的前路内固定装置,并利用体外尸体脊柱节段以及山羊脊柱模型从三维运动稳定性ROM 范围和拔出强度[24-25]等方面证实是目前比较合适的上胸椎钛板装置,但到目前为止仍处于研发阶段。以往有研究[19]表明常用的颈前路Orion 钢板拔出强度为(469.37±142.75)N,本实验中结果前方内固定组钛板螺钉装置垂直钛板长轴的平均拔出强度为(552.13±103.07)N 与之也相符合,但侧方内固定组钛板螺钉装置垂直钛板长轴的平均拔出强度为(700.83±92.98)N 高于前方内固定组,提示腋中线入路侧方内固定相对传统前路前方内固定要稳定一些,本研究中涉及到前方与侧方内固定效果上存在一定差异,因此可能对结果拔出强度产生影响。从植入内固定外观效果和力学测试来看,腋中线侧方内固定可以满足重建上胸椎稳定性的要求,而且不需要对钛板进行预弯,能够起到保护内固装置的作用。

体内力学因素较体外来说还受周围解剖结构、活体姿势、运动影响,体外研究虽能提供一定参考价值,但还需大量对照数据提供支持。其次,脊柱运动节段是由相邻的2 个椎体和椎板及诸多韧带构成的功能单位,对于器械固定后的生物力学研究,无论是数学模型、人工材料还是动物实验都存在种种问题,通常建议采用新鲜人类尸体研究,但数量往往有限,本实验中采用福尔马林处理后的模型,其不足之处在于存在大量骨量丢失,因此尽可能选取BMD>0.75g/cm2的标本来完成力学测试。

4 结论

随着脊柱外科矫形技术的发展,脊柱内固定位置生物力学影响的研究尚不多见,选择一种合适的内固定方式,具有优越性。腋中线胸腔入路是一种新的手术入路,通过比较腋中线侧方入路侧方内固定与传统前路前方内固定装置体外拔出强度试验,认为腋中线胸腔入路的内固定方式是稳定的,它可以达到重建上胸椎病灶清除术后的脊柱生物力学稳定的要求。可以为后期在临床上针对上胸椎疾病的手术治疗提供一条新的思路。