宋代阿育王塔图像之演变

——以南宋大足宝顶山“释迦舍利宝塔禁中应现之图”碑和雷峰塔塔砖藏“王承益塔图”为例

2020-08-17吴天跃

吴天跃

(杭州师范大学 美术学院,浙江 杭州 310002)

唐宋交替之际,五代佛教经历了“三武一宗”法难之一的后周世宗柴荣(921—959)的限佛政策。此时,北方佛教发展遭受战乱阻滞,而长江以南的吴越、前蜀、后蜀、南唐和闽国等周边十国的佛教文化艺术有所发展。及至北宋开国之初,宋太祖、太宗都对佛教采取宽容政策,举国上下佛教均得以复苏,地域佛教的思想、文化和艺术深受新时代风气润泽,加速了彼此交融影响的进程。宋代阿育王塔图像的演变便是两宋时期地域佛教艺术在继承传统中革故鼎新、彼此影响的一个缩影。

一、南宋大足宝顶山“释迦舍利宝塔禁中应现之图”碑

(一)宝塔图碑的识读

“释迦舍利宝塔禁中应现之图”碑(以下简称宝塔图碑),嵌于重庆大足宝顶山石窟小佛湾主尊窟“毗卢庵”背外壁佛龛中(图1)。宝塔图碑所在毗卢庵洞的造像,洞内主要表现传为“金刚藏菩萨显灵浊世”的柳本尊“十炼”成佛过程,以及八大明王等;洞外则是十方诸佛及十二金刚护法神等。从宗教意义而言,虽属一座小“庵”,却“虚空法界遍包含”,体现了法身毗卢佛之崇高境界。(3)参见米德昉:《重庆市大足区宝顶山圣寿寺毗卢庵造像的调查与研究》,载《四川文物》2019年第2期。米德昉认为宝塔图碑在内容上似乎与毗卢庵主体造像关联性不强,又推测毗卢庵可能是赵智凤精虑或观想之处。毗卢庵洞的宝塔图碑作为南宋时期有明确纪年的阿育王塔衍生图像,对后世产生了一定影响。

图1 左图为大足宝顶山小佛湾第5号窟右外壁及后外壁,笔者拍摄。右图为“释迦舍利宝塔禁中应现之图”碑拓片

该图碑嵌于毗卢庵洞窟后外壁(面南)的正中央。壁高217厘米、宽228厘米。碑上方左右雕16个小圆龛坐佛像,下方为半身隐没于须弥山中的四大天王,残留彩绘痕迹。宝塔图碑立于须弥山中涌现的高浮雕仰莲座上,碑高115、宽60厘米,莲座高34厘米、宽92厘米。

碑首竖刻12字楷书碑名“释迦舍利宝塔禁中应现之图”。碑左右侧各竖刻楷书颂词一行,左为“上祝皇王隆眷算,须弥寿星俞崇高”,右为“国安民泰息干戈,雨顺风调丰稼穑”,均是恭祝皇帝寿康、国泰民安之类的愿文。

宝塔图碑下部楷书竖刻的“庆元府阿育王山广利禅寺僧道权嘉定十年”题记,共20行219字,记述了嘉定八年(1215)十一月有旨宣舍利宝塔入禁庭安奉显现瑞相之事,笔者句读录文如下(“」”为换行符号,“(■”为字间空格):

嘉定八年十一月,有」旨宣舍利宝塔入」禁庭安奉。」灿锦堂焚香致敬,」中殿洎左右嫔御侍臣见碧琉璃珠现于塔内铎旁,」时大时小,复于第二相轮现水晶珠。是夜迎归」椒殿,」主上、」中殿、」东宫同见大珠现于塔面,作真珠色,祥光晃耀丕休」哉,甚盛举也!恭惟」皇帝陛下以不世出之资,■■懋隆」天宠,」仰绍统极,■■成著于中,」德洽于外,凡羽毛、鳞介、草木、丛林,莫不献奇效瑞,况」宝塔之镇兹山,绵亘千祀,」一念感通,与佛冥契,非臣愚昧可以赞扬。与林下衲」子仰观■盛美,第摭其实,谨刊诸竖珉,昭示万古云。」尔时嘉定十年四月一日庆元府阿育王山广利禅」寺住持传法臣僧道权谨书。」(4)关于宝塔图碑录文,笔者在实地碑文识读、参考勘察报告的基础上,对于细节辨识不同之处,有所调整增补,对录文重新句读标点。原图拓片和识读亦可参见重庆大足石刻艺术博物馆、四川省社会科学院大足石刻艺术研究所《大足宝顶山小佛湾“释迦舍利宝塔禁中应现之图”碑》,载《文物》1994年第2期;重庆大足石刻艺术博物馆、重庆社会科学研究院大足石刻艺术研究所编:《大足石刻铭文录》,重庆:重庆出版社,1999年,第192页。

该题记与宝塔图碑正中的宝塔图严格呼应。碑上部正中线刻一单层方形宝塔(图2),当为题记中的“庆元府阿育王山广利禅寺舍利宝塔”,外轮廓与吴越国王钱俶所造金属阿育王塔大体相似,局部则有很大差别。该塔由塔基、塔身、塔刹及四角山花蕉叶构成,总高27厘米。塔基座高4厘米、宽12厘米,基座前方并排刻6个长方拱顶形小龛,每龛内刻一小坐佛像。其塔身方形,高9厘米,下承仰莲座。塔身正面中间为一大圆珠,内刻坐佛一身;周围上下左右刻四坐佛,皆有头光和身光,而并非吴越阿育王塔塔身所见的四舍本生故事。(5)韩国学者周炅美是吴越至宋阿育王塔的研究者中,较早将宝塔图碑作为重要材料与鄮县阿育王塔相联系的学者,对这一课题研究的推进有贡献。然而她的读图和题记解读却稍显粗率,忽略了一些重要信息,如她将宝塔图碑之塔身图案识别为“释迦摩尼本生故事”。参见《模仿与再现——南宋皇室对宁波阿育王塔的供养及其影响》,浙江省博物馆编《中国古代佛塔地宫文物国际学术研讨会论文集》,北京:中国书店,2015年,第351页。德宇处刻仰莲纹,上为多重相轮宝珠重叠而成的塔刹,该宝珠内部刻画精细,应是为了表现题记中的“复于第二相轮现水晶珠”之瑞相。塔顶四角各有尖耸的山花蕉叶,其上亦刻饰三层佛像,但并非佛传故事,山花蕉叶旁垂饰铃铎。

图2 “释迦舍利宝塔禁中应现之图”拓片局部

该宝塔图碑是一块完整石碑,嵌入“毗卢庵”背外壁佛龛中,与周围小圆龛坐佛像和隐没于祥云中的四大天王构成整体设计,呈众星拱月之图式。周围的雕刻细节不再赘述,若仔细观察,便会发现刻碑者对光毫瑞相刻画的偏好,不只是上述宝塔处绽放的道道光毫。(6)宝塔图碑上部左右(以下左右均以图像本身的左右为依据),各刻二小圆龛,直径30厘米、深5.5厘米,龛内凿佛像结跏趺坐像,高26厘米,四尊佛像中紧贴宝塔图碑的两尊佛像皆放出光毫,左上角的一尊佛像,左手臂向左斜上举,从拇指与食指缝中放出一道光毫,向左上方飘出龛外,光毫末端之上刻祥云,云上托举一轮圆日,中刻“日”字;右上角的一尊,右手臂向右斜上举,拇指与食指缝中放出一道光毫,向右上方飘出龛外,光毫末端刻饰水波纹,水纹之上刻一满月,中刻“月”字;在承托宝塔图碑的起伏连绵的须弥山中,刻有蛇、虎和宝珠,西方广目天王身下右侧刻一虎,虎身下刻一宝珠,射出光毫。南方增长天王身下刻一蛇,蛇之西侧刻一宝珠也放出光毫。四射的光毫营造了迎宝塔现瑞相之景,刻碑者的意图也呼之欲出。

(二)南宋皇室对县阿育王塔(7)由于历代行政沿革、寺名更迭,对宁波和阿育王寺的称谓有别,容易混乱,现以道宣《集神州三宝感通录》中的“会稽鄮县”之称加以统一,取源头本义。的供养和日僧重源的见闻

根据碑首题名和僧道权书碑,宝顶山石刻之宝塔图碑是庆元府阿育王山广利禅寺(即鄮县阿育王寺)释迦舍利宝塔在南宋宁宗禁庭供奉时显灵之图,可以视为表现同时代鄮县阿育王塔形态的例证,对后世影响深远。(8)明洪熙元年(1425)成书的《释氏源流》中“鄮山舍利”的版画配图与明万历年间(1573—1619)所编《明州阿育王山志》的鄮塔版画十分相似,反映了明代鄮县阿育王塔的相貌。其塔身部分正中央为结跏趺坐佛像及二胁侍,明显脱离了四舍本生图像。塔体侧边的金翅鸟雕塑被人形雕塑所替代,与南宋宝塔图碑所示颇为接近,可视为同一类阿育王塔图像。这两份文献应对明清以降僧俗两界认知鄮县阿育王塔图像影响较大。参见[明]释宝成编撰、王孺童点校:《释氏源流》,北京:中华书局,2019年,第220页。杜洁详主编:《中国佛寺史志汇刊》第1辑第12册《明州阿育王山志》,台北:明文书局,1980年,第65页。清代光绪十年(1884)制宝塔图碑(现存宁波阿育王寺文物陈列室),也继承了南宋年间大足宝顶山宝塔图碑的样式。清光绪宝塔图碑中央下部为宝塔,相轮顶端升腾的祥云中显现了一佛二菩萨的场面。塔身部是钟形,恰与南宋宝塔图碑题记中所说更为吻合,也遥相呼应了关于鄮县阿育王塔的发现传说。

围绕着鄮县阿育王寺和舍利,自南朝梁武帝、唐代官府僧众、吴越历代国王到宋太宗,有着悠久的礼拜、敬奉传统,构成了中古时期阿育王塔崇拜与舍利信仰的图景。(9)具体梳理参见吴天跃:《吴越国阿育王塔的图像与形制来源分析》,见中山大学艺术史研究中心编《艺术史研究》2019年第21辑,第3-9页。

两宋时期,迎奉鄮县阿育王塔及释迦真身舍利入禁中供养,俨然成为惯例。太平兴国四年(979),宋太宗即派遣高僧赞宁前往明州阿育王寺,取舍利塔入北宋禁中供养。南宋多位帝王也对此塔敬奉有加,高宗即位,赐名“佛顶光明之塔”。南宋淳熙元年(1174),孝宗遣内侍李裕文至阿育王山迎回佛舍利塔至东宫瞻礼,焚香礼拜后,“见相轮累累然如水晶珠”(10)[宋]志磐:《佛祖统纪》,见《大正藏》第49册,No.2035,第49页。。舍利宝塔再入南宋禁庭安奉的时间是南宋宁宗嘉定八年(1215)十一月。宁宗与舍利宝塔所在的庆元府关系十分密切,宋绍熙五年(1194)宁宗即位,第二年即改元“庆元”。以明州为宁宗潜邸,遂以年号为名,升明州为庆元府,府治设在鄞县。

日本高僧重源(1121—1206)的亲眼所见可谓与宝塔图碑的年代最接近的鄮县阿育王塔实录。身为奈良东大寺“劝进圣”的重源曾于1167至1176年间三次入宋求法巡礼,但目前有明确时间记载的一次是在日本仁安二年(1167)。1183年正月二十四日,他向日本平安时代末期关白兼太政大臣藤原兼实(1149—1207)叙述了入宋巡礼阿育王寺的见闻,后收录于藤原兼实的日记《玉叶》中。藤原氏如实记录了重源参拜鄮县阿育王塔的细节:“阿育王山者,即彼王,八万四千基塔之其一。安置彼山,塔四方皆削透云云,其上奉纳金塔(当时帝王所造进云云,根本塔,高一尺四寸云云),其上银塔,其上金银塔,如此重重奉纳云云。舍利现种种神变。或现丈六摄之姿,或现小像,或现光明云云。”(11)笔者实录原文,并稍加句读。参见[日]藤原(九条)兼实:《玉叶》,寿永二年正月二十四日条,日本国会刊行会出版,明39—40(1906至1907年),第593-594页。此事亦载于重源的《南无阿弥陀佛作善集》,非正式文稿,约1203年,东京大学史料编纂所重要文化财。而神变之大小由礼拜者“罪之轻重”所决定,重源曾礼拜阿育王塔两次,亲睹神变,一次得见“小像佛”,一次见“小光明”。他还感慨宋人不论道俗,何等虔敬地参谒鄮县阿育王塔及舍利感应神异之事:“但彼国人心,以信心为先,或道或俗,徒党五百人若千人,如此同时始精进,起猛利之净信,三步一礼成参谒,其路虽不远,或三月若半年之间,遂其前途,参着之后,皆悉奉唱释迦之宝号,一向成奉礼神变之思。其中随罪之轻重,有神变之现否云云,实是重殊胜之事也。”(12)[日]藤原(九条)兼实:《玉叶》,日本国会刊行会出版,明39—40(1906至1907年),第594页。鄮县阿育王塔及其舍利神变之于南宋皇室和普通僧俗都别具殊胜意义。(13)《明州阿育王山志略》的“瑞应”篇,收入了明代万历年间时人观瞻舍利的类似幻境,聊作补充。参见[明]郭子章编:《明州阿育王山志略》,台北:成文出版社,1983年,第75、79-80页。

僧道权题记书于嘉定十年(1217)四月一日,宝塔图碑的制作时间大致在“嘉定十年”左右。究竟是由南宋官府还是庆元府广利禅寺的僧侣主导制图,根据何种图像制图,均尚存疑问。赵智凤于淳熙六年(1179)开始在大足宝顶山大兴开凿造像,至嘉定年间达到鼎盛。嘉定十六年(1223),朝廷大员权尚书兵部侍郎杜孝严,太常少卿魏了翁,亲赴宝顶参礼,并题榜“宝顶山”“毗卢庵”。嵌刻宝塔图碑的时间仍不太确定,根据题榜,大致推测在嘉定十六年前后。(14)陈明光认为,刻石之日应在宝塔图碑记载的佛涅槃至时所得之年——理宗绍定四年(1231),也仅为推测。参见陈明光:《〈释迦舍利宝塔禁中应现之图〉研究》,载《佛学研究》1997年第1期。

纵观整个宁宗嘉定朝的十七年间,南宋朝廷内外交困,风雨飘摇。一方面,南宋民众备受吏治污浊之扰的同时,还饱尝货币贬值之苦。天灾频仍,嘉定八年三月又起大旱,各地纷纷举行各种祈雨活动,旱情进一步触发社会动荡。另一方面,宿敌金朝忙于反击与惩罚西夏,开始逐渐衰败,但宁宗在对金政策上,依旧举棋不定,苟且偷安。成吉思汗的大蒙古国羽翮已成,所向披靡的蒙古铁骑于嘉定四年(1211)开始南下,与金作战,很快占领了两河、山东大部分地区,1215年五月占领金中都,灭宋只是时间问题。(15)参见虞云国著:《南宋行暮:宋光宗宋宁宗时代》第四章“因循苟且的十七年”,上海:上海人民出版社,2018年,第276-353页。在种种不安的形势中,南宋宁宗嘉定八年(1215)十一月再次恭迎鄮县阿育王塔至杭州供养,祷祝国泰民安。

宝塔图碑的性质之一是感应神异图碑,它在远离宁宗潜邸庆元府的蜀地石窟出现,说明这次入宋廷供奉事件对当时佛教界影响之大,中央的意识形态对地方的渗透之深,偏安西南的地方僧徒也借助这一“神圣图像”表达护国恤民的祝祐,是“颂圣”以助弘法行为的一种,以“昭示万古”。性质之二,宝塔图碑可视为图文形式的法舍利供养,置于毗卢庵中。大足石窟的舍利崇拜风气较盛,宝塔图碑并非孤例。如大佛湾第17龛《三圣御制佛牙赞》碑是对宋太宗、真宗、仁宗三帝关于佛牙舍利赞颂的抄录,也属法舍利信仰的一种体现。除此外,宝顶山有数座明确题有“舍利塔”的佛塔,如圣寿寺右侧数十米处舍利塔、大佛湾第6、9号浮雕舍利塔等,这些塔未必藏有佛真身舍利,只是一种象征性供养而已。[1]

二、刻印塔图:雷峰塔塔砖藏“王承益塔图”(16)故宫博物院编:《故宫博物院藏品大系 绘画编1:晋隋唐五代》,北京:故宫出版社,2008年,第268、269页。该图录并未提供藏品信息和相关描述。考

为追溯南宋大足宝顶山宝塔图碑的来源,这里试举以往被学者们忽略的一则重要材料——雷峰塔塔砖藏丙子年款“王承益塔图”。

1924年雷峰塔坍圮,发现一批中有圆孔的藏经塔砖,这类塔砖中藏经较多,而藏塔图较少。(17)这种塔图早在1924年雷峰塔坍圮后,在塔砖中发现,之后流入民间。其图未见《雷峰塔遗址》和《雷峰遗珍》等考古发掘报告发布。经卷和塔图均为五代吴越国时雕版印刷之作,年代久远。相比于学界对雷峰塔所出钱俶乙亥岁(975)刻印的《宝箧印经》的关注,塔图材料远未得到重视。之前俞平伯(18)参见俞平伯:《记西湖雷峰塔发见的塔砖与藏经》(1924年12月4日撰文),《俞平伯全集》第2卷,石家庄:花山文艺出版社,1997年,第36-47页。文中提到“长与经等,粗仅当其四分之一,上蒙以红绢套,无封题字。全图系纵看,与经须横看者不同。起首为一图案画,中有一鹤。下为四塔图。每塔之形制均同,惟中所绘花纹像设不同。……至今还未考出王承益为何许人,不知是否为钱俶宫妃之名”。、张秀民(19)张秀民提到他所亲见的塔图二卷。“塔图二卷,1975年冬见于路工同志京寓,一卷缺‘王承益’名。‘丙’字下缺文。又一卷图已损坏不全,但有‘弟子王承益记’。夏定械同志《浙江省图书馆善本书志》稿本所记文字较全,亦有六七字脱文。今据两者互相补正。”参见张秀民:《五代吴越国的印刷》注释7,载《文物》1978年第12期。、Seunghye Lee[2]等所撰文章都稍作提及,但未详加考证。

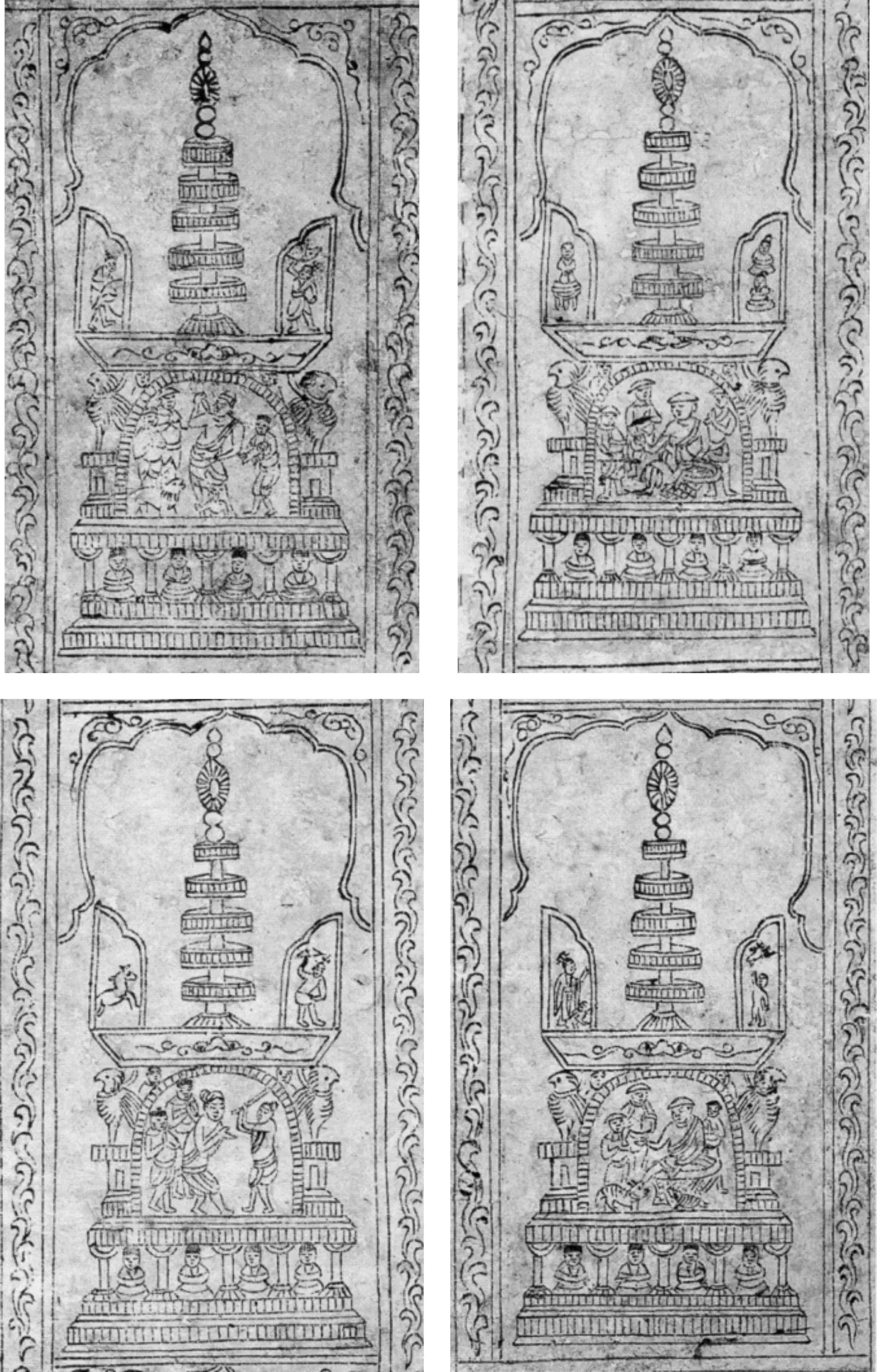

下面要论述的“王承益塔图”(20)此图又称“西关舍利塔图”“金涂塔图”,本文定名为“王承益塔图”,北京故宫博物院不允许观览该藏品。感谢浙江省博物馆历史部主任黎毓馨提供故宫博物院所藏塔图的复制品图像资料。另一件塔图原藏于上海图书馆,之前未见任何图录和研究资料发表,笔者几次三番询问查找,均未果,特此感谢上海图书馆碑帖研究课题组组长、研究馆员仲威和展览部的倪晶晶。(图3),乃雷峰塔藏塔砖所出,现藏北京故宫博物院。画心部分塔图,纸本版画,全卷长47.6厘米,纸高6.8厘米。(21)若与同为雷峰塔藏经砖所出,叶恭绰旧藏、现藏浙江省博物馆的乙亥岁(975)刻本《宝箧印经》相比——其纸高7.6厘米、全卷长210.7厘米,则纸高略狭于、卷长远短于乙亥岁刻本《宝箧印经》。刊首绘忍冬纹与轴绳,塔图分四层,边作忍冬纹。每层外绘龛形,内画一塔,四塔前后相接。

图3 左图为雷峰塔遗址出土的带孔塔砖,馆藏地不详。中图和右图为塔砖所藏“王承益塔图”,北京故宫博物院藏

“王承益塔图”每层所绘为塔之一面(图4),塔形与塔身部分本生故事与雷峰塔出土的银鎏金塔和银塔一致,从上至下本生故事依次为须大拏王变(或快目王舍眼变)(22)吴越国王钱俶所造阿育王塔塔身四面本生图像的辨识尚存争议,这里沿袭旧说。根据笔者的辨析,王承益塔图中的该面属于“须大拏王变”图像:中央人物右手举起短剑欲刺向颈部。也很可能是“快目王舍眼”图像。以下暂定为“须大拏王变”。、尸毗王割肉贸鸽、大光明王施首、萨埵太子舍身饲虎(或为“虎噬王足”图式),顺序的安排是否有一定设计意图,无法确证。山花蕉叶部分并没有分层,而是在整片山花蕉叶上绘佛传故事。这种未加分层的佛传故事图像处理,与东阳中兴寺塔出土的僧人绍崧所造丙辰岁(956)铜塔最为接近,而与吴越钱俶所造铁塔、银塔略有区别。

图4 雷峰塔塔砖藏“王承益塔图”的局部细节,按原图从上至下排列,北京故宫博物院藏

塔图卷尾记文云:

香刹弟子王承益」造此宝塔,奉愿」闻者灭罪,见者」成佛,亲近者出」离生死,然死■」植舍生明德■」本时丙子■■■」日弟子王承益记。(23)关于王承益题记,本文录文辨识与张秀民略有差异,张文辨为“含”,此处为“舍”,张文录文“出离死生”,此处为“出离生死”。参见张秀民:《五代吴越国的印刷》,载《文物》1978年第12期。

查丙子岁,应为太平兴国元年(976)。是年,雷峰塔落成。所幸“王承益塔图”有余杭人氏褚德彝、苍氏和海宁人氏邹寿祺乙丑年(1925)题跋,同年春先后考证此塔图。(24)褚德彝考证较略,他援引“萧山祇园寺西塔出土阿育王塔乃吴越国王钱俶妃王氏长舅吴延福所造”之先例,认为王承益或许是钱俶妃王氏之兄。苍氏也认为王承益是钱氏外戚。邹寿祺考证最详尽,其曾见过三卷塔图,认为“王承益塔图”品相最佳。邹寿祺认为该塔图所绘塔与吴越钱俶造塔多有不合之处(如相轮),与夏承厚、张玉林所造塔亦有形制差异,故推测可能是王承益自造。而王承益何许人也?邹寿祺引《咸淳临安志》所载,王承益曾为宫监之平躬亲造塔一役,故得以与钱俶造经卷同藏于塔砖之内。雷峰塔落成在丙子年(976),而王承益刻塔图舍入塔砖在同一年。雷峰塔虽是钱俶为王妃所建,但其纳入宝物并非全部出自钱俶王妃,也有一部分由民间僧众舍入。

刻印塔图,在吴越国也有先例。宋释元照(1048—1116)所撰《永明智觉禅师方丈实录》载:“乃结一万人弥陀社,曾亲手印弥陀塔十四万本,遍施寰海。吴越国中念佛之兴,由此始矣。由遍募士庶,结礼塔等会,皆为导首。”(25)[宋]释元照撰:《永明智觉禅师方丈实录》,国家图书馆藏宋刻本,附于宋释行拱等所刊刻《心赋注》之后。见[五代]延寿著《永明延寿大师文集》,于德隆点校,北京:九州出版社,2013年,第494页。若释元照所述情形属实,则刻印弥陀塔图之类塔图已是一时风气。

雷峰塔塔砖发现的“王承益塔图”,说明吴越国民间僧众不仅制作阿育王塔,也刻印阿育王塔图,以实现供养祈福功能。塔图可能还是制作其他阿育王塔的“粉本”和塔样。在个别场合刻印塔图替代实体小塔,舍入雷峰塔等大塔中供奉祈福,此时塔图与《宝箧印经》的性质相似,都是作为法舍利来供养。

五代末宋初,已有佛教信徒王承益刻印“阿育王塔图”,这是阿育王塔由立体小塔进入平面图像系统的最早案例。而南宋大足宝顶山宝塔图碑可视为鄮县阿育王塔转化为平面“神圣图像”在南宋时的传播现象。

三、宋代阿育王塔的两种衍生图像

根据笔者对两宋时期“阿育王塔”平面图像和实物小塔的广泛搜罗,按塔身图像的差异,大致可分为两种衍生图像。“阿育王塔”从宋代开始便更加广泛地进入平面图像的表达系统,包括纸本绘画、版刻、浮雕和塔图碑刻,成为流行的象征图式,其产生的历史情境与两宋时期僧众的鄮县阿育王塔信仰和法舍利观念有关,并与政权意识形态的主导紧密联系。

第一种衍生图像,据其塔身四面为佛教本生故事图像的特征,可命名为“四舍本生图式”阿育王塔图像。其代表实例是雷峰塔塔砖藏“王承益塔图”和北宋民间所造的若干金银阿育王塔。此塔形被普遍借用为舍利函器,可能与鄮县阿育王塔信仰在宋代被大众广泛接纳有关,以迎合宋代民众炽热的舍利信仰需求。

第二种衍生图像即“四面开龛作佛像式”阿育王塔图像,不表现佛教本生故事。其代表实例是南宋大足宝顶山“释迦舍利宝塔禁中应现之图”碑,极尽繁复之工事。这种衍生图像与吴越国钱俶所造塔有所差异,而与南北朝时期出现的单层方塔,尤其与北齐造像碑碑额处飞天托举的“宝塔”图像密切相关。

这两种衍生图像,都在形制上保留了标志性的山花蕉叶。第一种衍生图像,笔者已有详细梳理[3];第二种衍生图像往往被研究者忽略,兹以表格列出(表1)。

如表1所示,南宋林庭珪、周季常所绘的《五百罗汉图》第78幅“起塔”图,绘制了阿育王役使鬼神建造阿育王塔的传说,画面中的“阿育王塔”方形塔身四面开龛,龛内为一结跏趺坐于仰莲座上的佛像。大足宝顶山宝塔图碑间接反映了南宋时鄮县阿育王塔图像,如前文所述。这两个例子,都能从情节和题记确认为“阿育王塔”。2007年,南京江宁清修村宋代墓园内出土的建筑构件瓦当,直径12厘米,上面的图案为阿育王塔,塔身中间开龛,内刻一尊立佛。阿育王塔样纹瓦当出土地,当为超度墓主亡魂的佛寺所在。[4]此外,台北故宫博物院所藏的传为南宋佚名《千手千眼观音菩萨》绢本图轴中也出现了塔身开龛刻绘佛像的“阿育王塔”,但无相应题记和年款。(26)感谢日本早稻田大学文学研究科博士生易丹韵提供的讯息。此图年代有争议,一般学者倾向于定为南宋。

表1 宋代“四面开龛作佛像式”阿育王塔图像的不完全统计

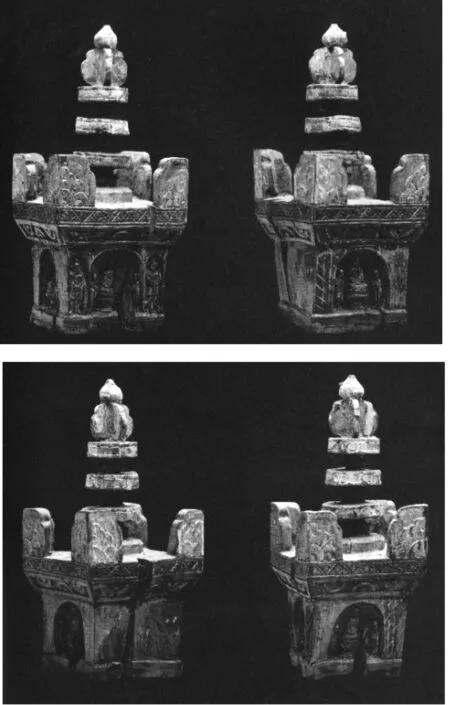

值得研究者注意的是,1969年河北定州静志寺塔地宫(27)河北定州静志寺塔地面建筑现已不存,地宫于1969年发掘,属于唐高宗、武则天时期出现,唐宋时期北方地区流行的横穴可开启式佛塔地宫。据塔基内的铭文和墨书题记,该塔基是北宋太平兴国二年(977)所建的定州静志寺真身舍利塔塔基。塔基中的文物是由几个时代的遗物合到一起的,其中有北魏兴安二年(453)所埋的石函,有隋大业二年(606)重葬时埋入的石函,有唐大中十二年(858)重葬的石棺和龙纪元年(889)葬入的石棺。最后一次迁葬在北宋太平兴国二年(977)。当时定州的头面任免都施舍了不少东西,善心寺、开元寺也都随葬了一批器物。这些器物有的经过几次迁葬,每次迁葬都增添了不少随藏器物。参见定县博物馆《河北定县发现两座宋代塔基》,载《文物》1972年第8期。同时出土了两座小塔——吴越国王钱俶乙丑岁(965)铸造的铁阿育王塔和金漆木雕阿育王塔(图5),恰与两种“阿育王塔”衍生图像对应。关于两座小塔的年代断定与来源,据黎毓馨推测,吴越钱俶所造铁阿育王塔“应是北宋开宝九年(976)钱俶到东京(今开封)朝觐宋太祖期间遣人施舍入塔的”[5]。金漆木雕阿育王塔本身没有任何铭文,无法断定制作年代及其来源地,自出土以来亦鲜有学者关注。北宋太平兴国二年(977)石志铭文(28)北宋太平兴国二年(977)石志拓本及释文,见黎毓馨主编,浙江省博物馆、定州市博物馆编《心放俗外:定州静志、净众佛塔地宫文物》,北京:中国书店,2014年,第68页。所列供养物品清单中,并未提及钱俶所造铁阿育王塔与金漆木雕阿育王塔。金漆木雕阿育王塔可能于北宋太平兴国二年(977)前已舍入,制作时间则更早。

图5 河北定州静志寺塔出土的金漆木雕阿育王塔和钱俶造乙丑岁铁塔,定州市博物馆藏

金漆木雕阿育王塔,木雕外涂金漆,高16厘米(图6)(29)金漆木雕阿育王塔(藏品号1882,分类号5J:15)的塔刹、山花蕉叶、塔身由整木雕成,保存状况较差,塔身、塔座局部已严重开裂。塔刹为三重相轮,顶端为宝珠。塔身之上雕有四片山花蕉叶,山花蕉叶逐瓣雕出,面朝塔刹的内侧则为素面。山花蕉叶与塔身相连的德宇部分,上层作卷草纹,下层作三个半圆形图案。。塔身置于覆莲须弥座上,塔身三面开龛,均为一佛二弟子像,佛作禅定印、结跏趺坐于宣字形莲台上。正面龛的主佛龛两侧开小龛,内置盔甲持械力士像。(30)同是静志寺塔地宫出土的鎏金铜天王像(藏品号1772,分类号5E:4),高15.5厘米,从造型上看与金漆木雕阿育王塔主佛龛两侧的持械力士像有高度一致的特征,头冠均是金翅鸟宝冠,蹙眉暴眼,鼻直嘴阔,胡须卷曲,面相威严。肩披斗篷,顺势自然下垂于身后。两者很可能是同一批制作的器物。四面龛边饰以金漆绘网状纹。覆莲须弥座乃另外雕成,可以与塔身分拆。覆莲乃是复瓣,上以金漆绘出花瓣轮廓。这件金漆木雕阿育王塔与钱俶造乙丑岁铁阿育王塔的最显著区别在于其塔身四面并非四舍本生图像,且塔座亦非禅定坐佛,而是覆莲座。

图6 河北定州静志寺塔出土的金漆木雕阿育王塔的四面特写

将金漆木雕阿育王塔置于更悠久的中国佛塔历史传统中,则与北齐道凭法师双石塔、北齐武平七年(576)宋始兴造像碑碑额处出现的宝塔纹(图7)非常接近,后者的佛龛内部也雕有禅定坐佛,这种宝塔纹在南北朝时期曾大量流行,但内部也有明显变化。美国学者蒋人和(Katherine R.Tsiang)认为这种宝塔纹很大程度上表现的正是阿育王塔形象,东魏北齐高氏一族很可能将阿育王塔的象征性利用于政治,因此具有政治象征意义。[6]苏铉淑也赞同这一判断,认为这一时期流行的宝塔纹,反映了北齐热烈的阿育王塔信仰,其流行与转轮圣王思想密不可分。(31)[韩]苏铉淑:《东魏北齐庄严纹样研究——以佛教石造像及墓葬壁画为中心》,注释95,北京:文物出版社,2008年,第125页。两宋时期仍然流行的“四面开龛作佛像式”阿育王塔衍生图像,可能与南北朝时期的“宝塔纹”存在某种延续、继承关系。

图7 北齐武平七年(576)宋始兴造像碑碑额宝塔

四、小结

本文通过对南宋大足宝塔图碑和雷峰塔塔砖“王承益塔图”的个案研究,总结梳理了两宋时期同时流行的两种阿育王塔衍生图像,除了金属小塔和石造大塔之外,都广泛进入了平面图像的表达系统,利用多种媒材加以表现、复制。其区别在于塔身图像的选择,第一种是“四舍本生图式”阿育王塔图像,第二种“四面开龛作佛像式”阿育王塔图像虽一直并行存在,此前从未被学者单独抽离并加以梳理,或误以为是新出现的阿育王塔图像。宋代仍继续流行的第二种阿育王塔衍生图像,可能与南北朝流行的“宝塔纹”存在某种藕断丝连的承继关系,并非凭空出现。宝塔图碑即属于这一衍生图像的复杂变体,它反映了南宋皇室对鄮县阿育王塔的再次供养和利用,从而制作了“迎宝塔现瑞相”的“神圣图像”,经由皇室将此图颁赐给地方。两宋时期的两种阿育王塔图像与皇权意识形态、法舍利观念紧密融合,进一步将源自江南的“神圣图像”符号化和世俗化。(32)与此论题密切相关的宋代文人墨客、高僧和普通僧众对阿育王塔的认知和想象、宋代浙闽粤等地流行的石造阿育王塔探讨,限于篇幅,笔者已另撰文讨论。

重庆大足石刻研究院研究员米德昉、中国文化遗产研究院文物保护修复所副研究员张可和浙江省博物馆历史部研究员黎毓馨都为本人的实地考察提供了诸多帮助,特致谢忱!