面神经麻痹757例临床分析

2020-08-15李晓红穆志龙贺改涛焦富勇

李晓红 穆志龙 贺改涛 焦富勇

陕西省人民医院儿童病院,陕西西安710068

面神经麻痹,又称为面瘫,主要特点为面部表情肌群运动障碍,临床表现为口眼歪斜,闭嘴患侧口角下垂,闭眼、抬眉、鼓腮、露齿不能完成,是临床常见的疾病,一年四季均可发病,可发生在任何年龄段,以成人最多见,且男性多于女性,病因复杂,大多原因不明,常因颊面部感受风寒或风热侵袭后发生,发病迅速,多为一侧面肌迟缓性麻痹,及时采取有效治疗措施,对病情恢复和预后十分有利。选取2015年1月~2017年10月我院住院757例面瘫患者,分析如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2015年1月~2017年10月住院出院的按国际疾病分类编码ICD-10的757例面瘫患者,进行回顾性分析。其中男427例,占56%,女330例,占44%;年龄6个月14d~96岁,其中各年龄段分布见图1;来自城镇578例,占76.4%,农村179例,占23.6%;职业:离退休328例,占43.3%,在职干部98例,占12.9%,农民96例,占12.7%,工人71例,占9.4%,学生21例,占2.8%,个体19例,占2.5%,医护人员7例,占0.9%,IT行业3例,占0.4%,其他114例,占15.1%。住院病程1~49d,多为8~14d。

图1 757例面瘫患者年龄比例

1.2 分类

特发性303例,占40%,合并上呼吸道感染14例,占18.6%,合并脑梗死107例,占14.1%,合并支气管、肺部疾病73例,占9.6%,合并中耳炎38例,占5.0%,合并带状疱疹33例,占4.4%,合并糖尿病21例,占2.8%,合并高血压19例,占2.5%。合并骨折的7例,占0.9%,合并颅脑损伤的6例,占0.8%,合并面部口腔疾病6例,占0.8%,合并疱疹性咽峡炎2例,占0.3%,合并乳突炎1例,占0.1%,川崎病1例,占0.1%。

1.3 就诊科室

神经内科430例,耳鼻喉63例,心血管29例,儿科27例,消化内科25例,急诊科25例,康复科23例,内分泌21例,肿瘤科19例,中医科17例,呼吸内科16例,骨科13例,神经外科12例,眼科11例,普外科6例,泌尿外科4例,血液科4例,胸外科3例,胆科3例,妇科2,肾内科2例,肛肠外科1例,肾移植1例。

1.4 转归

治愈87例,占11.5%,好转627例,占82.8%,总有效率94.3%,未愈5例,占0.7%,死亡1例,占0.1%,其他37例,占4.9%。

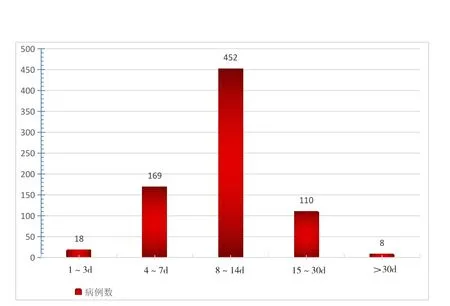

1.5 住院时间(图2)

图2 757例面瘫患者住院天数比例

2 结果

我院757例患者中,成人发病率较儿童高,成人占约96.4%,儿童占3.6%,特发性最高,占总发病率的40.0%。年龄19~60岁发病率最高,占总发病率的48.0%。离退休人员发病率最高,占总发病率的43.3%。出院时治愈占11.5%,好转82.8%。住院天数8~14d最多,总有效率94.3%。

14岁以下儿童27例,有1例川崎病并面神经麻痹,1例合并乳突炎,2例合并疱疹性咽峡炎,5例支气管炎,12例均有上呼吸道感染。治疗经过:(1)急性期注意休息,面部及耳旁保暖,避免刺激。(2)急性期抗感染、糖皮质激素甲泼尼龙琥珀酸钠2mg/kg,减轻神经水肿。(3)甲钴胺、地巴唑改善神经机能。(4)恢复期配合理疗科红外线光照疗法及中药外敷,中西医结合治疗效果明显。住院7~19d,出院时治愈5例(症状消失,面部表情恢复),显效25例(症状基本消失,面部表情基本恢复),1例住院1d家长要求出院。

成人采用静脉给地塞米松或口服泼尼松,部分甘露醇静滴,脱水、抗炎、消除神经水肿;复方丹参注射液和地巴唑改善血液循环;口服维生素B1、甲钴胺营养神经;恢复期面部针灸、中药外敷加红外线局部照射等多种方法综合治疗,疗效显著,恢复良好。

3 讨论

3.1 面神经麻痹病因病机

面神经麻痹,简称面瘫(TCD编码:BNV120),近年来临床多见,临床根据损伤出现的区域分为两类,即周围性面瘫和中枢性面瘫[1]。周围性面瘫是指发生在面神经核及以下部位损伤,导致的面神经麻痹,致同侧面神经所支配的上下面部表情肌瘫痪,又称周围性面神经麻痹,西医诊断面神经炎(ICD-10编码G51.802)。由多种病因引起,周围性面神经麻痹常见病因:(1)耳源性疾病,如中耳炎;(2)感染性疾病,由潜伏在面神经感觉时间节病毒被激活导致;(3)肿瘤;(4)自身免疫反应;(5)创伤性;(6)神经源性;(7)中毒;(8)血管机能不全;(9)代谢障碍,如糖尿病,维生素缺乏;(10)先天性面神经核发育不全等[2]。还有很大一部分病因未明,称特发性面瘫,如贝尔麻痹,即急性自发起病,72h内达高峰,表现为单侧孤立性周围性麻痹[3]。

中医学认为,发病主要是风寒入侵,造成患者面部气血麻痹及脉络失养所致[4]。现代医学认为周围性面瘫与冷空气刺激、病毒感染、自主神经功能不稳定有关;早期以神经水肿、缺血、缺氧为主,后期会发生神经变性、脱髓鞘改变[5]。有学者认为贝尔麻痹最可能的机制是膝状神经节内潜伏的疱疹病毒尤其单纯疱疹病毒Ⅰ型的重新激活,导致面神经水肿、脱髓鞘病变及轴突变性[6]。主要病理改变是面神经水肿,神经鞘或轴突有不同程度的变性水肿,尤其是茎乳孔面神经管内部分尤为明显[7]。

3.2 临床表现

面神经麻痹表现为:睑裂增宽、鼻唇沟及额纹变浅或消失、口角歪斜、鼓腮漏气等,支配味觉及泪腺分泌的纤维受损,可伴舌前2/3味觉障碍,泪液分泌障碍。

3.3 治疗方面

3.3.1 保守治疗 (1)糖皮质激素的使用,有抗炎、消除神经水肿,可短期小剂量冲击[8],使患者面神经功能恢复更好,且联带运动发生率降低[9]。起病3d内给予糖皮质激素治疗可提高面神经功能恢复可能性,缩短恢复时间,减少联带运动及遗留面瘫的严重度[10-11]。(2)抗病毒治疗,推荐重度面瘫进行抗病毒治疗,在面神经功能恢复方面,伐昔洛韦较更昔洛韦效果更好[12]。(3)口服维生素B1,甲钴胺促进神经轴突修复,改善神经功能。(4)地巴唑、丹参扩张血管,改善血液循环。(5)中医针灸:我国中医针灸历史悠久,在治疗方面取得宝贵的经验。郭艳波[13]用针灸四白穴、风池穴、合谷穴等组合通畅气血阻滞经脉、疏风清热,解除面瘫症状,促进恢复,缩短治愈时间。孙妙玲[14]在《针灸治疗面瘫的临床研究进展》中总结针灸配艾灸;针刺配推拿;针刺配刺血;针灸配穴位注射;针灸配拔罐;针灸配TDP光照疗法;针灸配中药疗法。均可改善面部血液循环,促进面部经络疏通,有利于改善面瘫病症。王庆梅[15]在《针灸联合中药内服熏洗治疗急性周围性面瘫的临床疗效及对肌电图的影响》中总结针灸联合中药内服熏洗不仅能够有效改善患者面瘫的症状,还能够促进肌电图恢复,改善患者的预后。(6)中药外敷:宁书慧等[16]报道《中药外敷治疗面瘫210例》有效率高于对照组。黄娟等[17]用蜈蚣、全蝎、地龙、僵蚕和防风等药粉,蛋清拌均匀外敷治疗周围性面瘫,活血通络、熄风止痉,保护神经功能,取得很好的疗效。外敷药能减少婴儿的痛苦,依从性高。(7)物理治疗:如红外线理疗,电磁疗,直流电离子导入配合超短波。

3.3.2 手术治疗 谭向杲等[18]报道显微镜下面神经减压治疗周围性面瘫21例,与保守治疗的对照组比较差异有统计学意义。手术可能解除骨管对膨胀水肿面神经的压迫,促进面神经血液循环畅通,促进面神经功的恢复,而且及时有效的面神经减压术也可能使受损神经再生,而使面神经功能恢复。

3.3.3 预防并发症 树立三级预防观念,做到三级预防,减少并发症,提高生活质量,特别不要给儿童造成心理自卑。(1)一级预防即病因预防:面瘫未发生时针对致病因素或危险因素所采取的措施,重点预防受凉及感染。(2)二级预防:做到“三早”,即早发现、早诊断、早治疗,有利于恢复。(3)发病期的预防:防止伤残、促进功能恢复、提高生活和工作质量,从而提高生活满意度,减少后遗症的发生。

3.4 预防措施

积极宣教高危人群的一级预防,本研究发现离退休人员发病率最高,占总发病率的43.3%,加强重点人群的预防尤为重要,主要注意以下几个方面:(1)避免电扇、空调、大风直吹,尽可能不要迎风走,遇到天气寒冷可搓搓面部及颈部,以增强身体的御寒能力,注意耳旁保暖,天气变化及时添加衣服。(2)日常生活乐观、积极的心态,减轻生活工作压力,避免不良精神刺激。(3)加强锻炼,增强自身的体质。(4)勿食辛辣,油腻,多吃水果、蔬菜,儿童补充钙铁锌利于抗病能力。(5)避免过度疲劳。