江南意象与苏沧桑散文

2020-08-13刘军

刘军

2017年,散文批评家古耜任主编的《悄吟文丛》由中国言实出版社推出。这部文丛汇聚了当下十名女性散文作家的作品,除了西南地区,其他重要地理版块皆有所触及。这十位女作家以70后、60后为主,她们的写作虽然无法代表当下女性散文写作的全貌,但蓬勃的状态恰恰照应了女性散文在新世纪之后的生命力。20世纪90年代的女性散文,難以越过女性主义或者女性文学崛起的思想背景,虽然在刘思谦先生编纂的女性散文选本中,内容上包罗万象。而到了新世纪散文地图中,女性主义的话题逐渐退潮,女性作家的创作则云蒸霞蔚,在讨论女性写作之际,平权也好,微观权力也好,皆不再作为话语的标靶来使用,而是采用了较为笼统的性别之分作为标识。具体到散文场域,女性写作的群体呈现出进一步扩大的趋势,与男性作家比较的话,基本上处于天下一分为二的状态。不仅对于优秀作家群体是这样,具体到每一个省份,皆有各自的代表性女作家。以浙江为例,男性散文作家有陆春祥、赵柏田、马叙、郑骁锋、周华诚等人压阵,而女性作家群体中,则有帕蒂古丽、苏沧桑、干亚群、草白等人形成的阵列。

苏沧桑所著的《等一碗乡愁》是我读到的悄吟文丛的第二本散文集。在序言中,古耜以“创作才情”和“思想风采”作为关键词评述了苏沧桑的散文。对于前一个关键词,笔者充分认可,而对于后一个关键词,则有待商榷。就散文随笔而言,思想作为一种特质、风采浓郁的作品主要集中在随笔体式之中,筱敏、艾云、金雁、林渊液等,她们是为数不多的思想型作家。而思想型作家的出位,离不开观念的开放和个人阅读史的辅助这两个必要条件。笔者认为,温切和体贴才是苏沧桑散文的人伦品格,而这种人伦品格的后面,则有着个人成长史和文学接受史的维系。作为海岛上出生的女性,父母知书达理,20世纪80年代的大学教育,政工的生活经历,写作作为志业成为人到中年之后的自觉选择,甚至包括进入作协系统后的文学交往等等,这些因素无一不影响着苏沧桑的写作立场和表达。从某种意义上来说,散文的舒展,其实就是一个人生活史展开的结果,它具备了记录和情感投射的双重功能。作为一种忠实于自我本色的文体,散文恰能够如实反映出作家个体的烟火生活和人格底色。由苏沧桑其人其文,很容易想到弗洛姆关于爱的基本观点。弗洛姆强调爱是人格整体的一种表现,他认为“爱需要清明的理智、成熟的人格、浓厚的生命根底、爱的创造性力量。如果不努力发展自己的全部人格,任何爱的试图都会失败。”而对于什么是爱,弗洛姆给出的答案如下:爱是在保持我们自我的独立性与完整性的条件下,与自身之外的某人或某事的结合。之所以在这里引入弗洛姆的理论,则是因为弗洛姆的学说解决了爱与人格教育的通道问题,健全人格的核心其实就是爱的能力的问题,而人格因素又构成了散文作家的底色。

温切、体贴作为人伦品格,仅仅构成散文写作的背景因素,写作者需要经过审美的转换方能够形成相对稳定的自我风格。除了《等一碗乡愁》之外,《水下六米的凝望》是苏沧桑的另一本散文集,两本集子皆于2017年出版,作品大致皆可归入情感美文的类型。两本集子所收的作品,从篇幅上看,都不是很长,基本在5千字以内,这一点,与近些年来散文的尚长、尚大之风并不契合。从题材上,地域风情、文史人物、涉水远足、童年经验、家居生活等皆有所涉及,无论多么微小的场景或者事物,皆以温情为注脚,再加上文字的调色,使得这些散文具备了温润的质地。

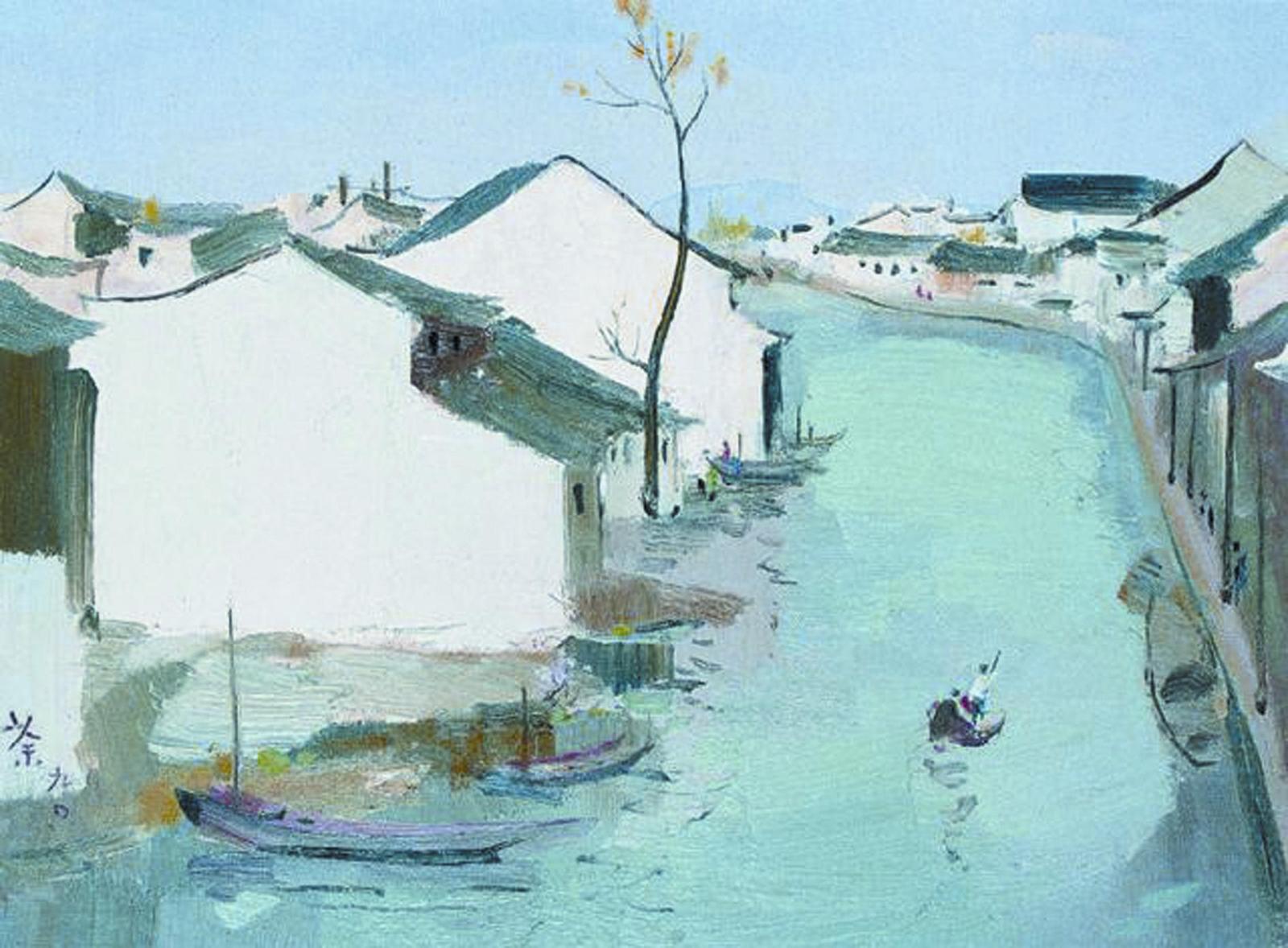

苏沧桑对吴越诸地的风情图卷饱含一颗钟情之心。在其笔下,比邻西湖的湘湖,富阳新登的古道,孤山之孤,黄公望笔下的富春江山水,老家玉环的海岛新貌,娘家院落中的桂花树,还有各种溪流和植物,交织在一起,它们有些是历史的陈迹,有些则是当下的容貌。但不管是景、物或者是人与事,一旦遭逢之后,作者皆忘掉了原初的动机,只有丰沛的感受一地逶迤,然后使用文字去复原那些最初的邂逅。从文字的精神脉络和布局来看,苏沧桑的散文与孙犁晚期散文的面目存在着精神共相。孙犁晚期散文有两个突出的特征,一是追求散文写作的“真实与实相”,尤其强调要写出此时此地的真情实感,因此他反对散文写作的虚矫和夸大。而“此时此地”则是保证散文“真实与实相”的前提基础,实际上孙犁提及的“此时此地”即新世纪散文里谈及较多的散文的“体温”及“在场”的问题,对“此时此地”的维系,不仅关涉作家的写作功力,更重要的是,作家需要具备基本的主体自觉,如此,方能够准确地复原那些空色转化中的触觉、感受、思绪、情愫。二是孙犁作品整体风貌上的“低音淡色”。他曾经说过:“散文短小,当然也有所谓布局谋篇,但我以为,作者如确有深刻感触,不言不快,直抒胸臆即可,是不用过多的构思设想的。散文之作,一触即发。真情实感是构思不出来的。”反观苏沧桑的散文,作品中情感线是分明的,然而姿态则放得很低,显现出低徊婉转的特色,与孙犁的“低音淡色”一脉相承。总的来说,除了缺少晚年孙犁的老练和拙朴之外,苏沧桑的散文与孙犁晚期的散文在基本文理上表现出某种精神继承性。此外,虽然走的是情感美文的写作之路,她的写作却没有20世纪90年代情感美文哲理的嵌入和说教的气息,苏沧桑在作品中为读者敞开的往往是一扇小小的门,小扣柴扉,推门而入,沿着细柳垂堂,有蛙鸣水声,有掩映的栏杆回廊,景致虽不雄壮,却也幽深娴静,并自成一统。且以《所有的安如磐石》为例,作为生态示范县,磐安的景致处处生春,若浮光掠影地去写,借助百度百科似乎就可以完成,但这样的作品一定是没有体温,当然也缺少发现美的眼睛。苏沧桑在这个作品中采用了意象叠加的方式,将景、情、人统筹在一起,构造曲水流觞的意境。意象在这里作为文本处理的基本切入点,在文章的开头,是磐安乡下如露珠一样的眼睛,在清晨纷纷醒来,在相互张望中,有清澈的气息在传递。其中有一小段,她特意描写了一头老黄牛的伫立——它抬起纯洁的眼睛,像一颗巨大的露珠,眼一眨,睫毛上一串露珠“吧嗒吧嗒”落进土里。接着,她写到了古茶厂里的婺州东白的味道,以至于从自我的身体里生长出地主婆式的慵懒。再然后是一棵古树所隐含的苍茫时光,还有大地上的劳作场景以及食物的恩赐,当然也包括了磐安当地新兴的生态产业——药材种植。苏轼有“此心安处是吾乡”的诗句,对于苏沧桑而言,她在这里捕捉到了亲切的故乡气息,并以感受性的细节做成绳结,以雕刻内心的情状和思绪的闪回。柳永曾以“重湖叠谳清嘉”来形容杭州的盛景,翻阅苏沧桑的散文作品,尤其是山水记行主题的文章,可以看出,她致力于江浙大地“清嘉”图景的勾勒,其中,场景的匠心独运,意象推出的错落有致,皆可见出她的旨趣所在。