仲裁第三人制度的构建

2020-08-09马丽丽李梓鸿李冠程许卓镕江东乐

马丽丽 李梓鸿 李冠程 许卓镕 江东乐

摘要:仲裁第三人制度符合诉讼法的两便原则,既便利法院进行调查、节约司法资源,也有利于当事人和利 害关系人维护自身的利益。但是在仲裁领域中,立法上还没有明确规定仲裁第三人制度。随着民商事的不断发 展,各类仲裁案件越发复杂,除了涉及到仲裁协议的双方,往往关乎到第三人的利益。而第三人除了事后诉讼没 有别的救济途径,此时仲裁第三人的必要性就显现出来。学界对于是否应该建立仲裁第三人制度有很大的争议, 大部分围绕“意思自治”展开。但国内外一些实践表明,在商事仲裁中设立第三人制度,不仅不会影响到仲裁 自身的秘密性、契约性与便捷性,反而正是当事人意思自治在仲裁价值取向上的进步,这不仅符合了当今复杂的 商事活动的需要,更是仲裁实务的必然发展趋势。

关键词:仲裁第三人;意思自治;利益平衡

中图分类号:D925.7 文献标识码:A 文章编号:CN61-1487-(2020)12-0068-06

一、建立仲裁第三人制度的合理性

在传统的仲裁理论中,一方如果没有在仲裁协议上 签字,就不受仲裁协议的约束,理所应当地不能成为仲裁 的当事人。我国《仲裁法》中第四条也对仲裁进入程序 进行了类似的规定:“当事人采用仲裁方式解决纠纷,应 当双方自愿,达成仲裁协议。没有仲裁协议,一方申请仲 裁的,仲裁委员会不予受理”。可见,仲裁作为解决双方 纠纷的一种形式,需要具备双方意思自治、具有书面的仲 裁协议等要件。

然而随着社会经济的不断发展,仲裁的保密性受到 一定的冲击,随着企业规模的不断扩大,在现代商事活动 中,母公司对子公司生产经营上的过度干预以及多方当 事人仲裁的出现屡见不鲜,多方当事人参与仲裁的案例 也愈发常见。在“深圳市仲裁委员会申请撤销仲裁裁决 案”中,其他受害人就是通过仲裁第三人的形式进入到 仲裁中并维护自身合法权益的。而在 1984 年一个不安 全港口导致船舶受损的案件(“The Vimeira”案)中,仲 裁庭亦是通过引入第三方当事人进入仲裁的方式最终解 决该海事争议的。可见,不论是国内还是国外,仲裁第三 人制度的构建都存在着必要性以及一定的合理性,并且 在实践中已有初步的试探。

具体而言,我国构建仲裁第三人制度的合理性在于:

(一)有利于仲裁裁决效率的总体维持

在一些多方当事人的连环合同、母公司与子公司的 生产经营活动密不可分的商事案件中,如果不引入多方 当事人,可能导致仲裁争议无法彻底审结、当事人权利无 法得到很好的保障,甚至需要当事人另行起诉以维护自

身合法权益,这最终都将导致更多法律资源的浪费。在 一些涉及多方当事人的合同中,不引入仲裁第三人程序 還可能导致存在两个或以上的多个仲裁裁决,甚至可能 出现多个仲裁裁决中相互矛盾的裁断结果。因此通过构 建仲裁第三人制度,有利于维持仲裁对纠纷解决的效益。

(二)有利于对公平的追求

根据我国《仲裁法》第一条“为保证公正、及时地 仲裁经济纠纷,保护当事人的合法权益,保障社会主义市 场经济健康发展,制定本法。”可知,公正也是我国仲裁 法追求的价值取向。仲裁第三人的构建有利于当事人承 担责任,有利于第三人与多方当事人之间的利益均衡。 因此在现代商事贸易高度发展的今天,仲裁第三人的追 加是非常有必要的。

(三)仲裁第三人制度的确立也是现代仲裁的需求

学者一般认为,仲裁协议的未签字方可以依据以下 十种理由参加当事人之间的仲裁活动:并入、承担、代理、 刺破公司面纱、禁止反言、转让、更新、继承、代位求偿权、 第三方受益人。这些理论学说并不是孤立存在的,在现 实案例中往往存在着理由的重合与综合运用。[1]

二、我国仲裁第三人的发展和现状

(一)立法层面

1.《仲裁法》 根据我国《仲裁法》第四条的规定,我国仲裁制度

充分尊重当事人的意思自治,不是仲裁协议的当事人,不 能进入仲裁程序。《仲裁法》和《仲裁法解释》也没有 直接或者间接地承认仲裁第三人制度。

2. 仲裁规则

为了适应现实中日益增多的第三人请求,保护第三 人的利益,各仲裁委也在不断地探索如何保护仲裁第三 和仲裁协议当事人的利益,寻求平衡第三人、仲裁协议当 事人、仲裁庭的利益。从各仲裁委制定的《仲裁规则》 变化中,这种探索可见一斑。

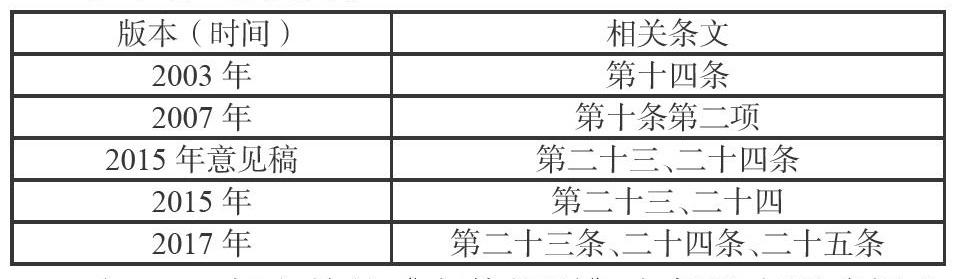

在 2015 年之前的《广仲规则》中都没有明确提出 第三人的概念,想要进入仲裁程序必须以仲裁协议为前 提,但是与《仲裁法》相比,对仲裁协议的效力有了一定 的突破。2003 年的《广仲规则》规定:一方可以在一开 始没有仲裁协议的情况下向仲裁庭申请仲裁,仲裁庭有 权审核是否符合仲裁的其他条件,符合即可告知被申请 人,需在被申请人也同意的情况下,还需补签仲裁协议才 能正式启动仲裁程序。

2007 年的《仲裁规则》没有做出太大的改变。直

至 2015 年开始案外人成为共同申请人或者共同被申请 人。2015 年的意见稿和正式版本对于第三人还是有一 些区别。意见稿中,对于同一仲裁协议下的案外人,在仲 裁程序开始前或者程序开始后结束前,当事人可以申请 案外人为共同申请人或者共同被申请人,案外人自己也 可以申请加入;而对于不在仲裁协议中的案外人,只是简 单地说明参照同一仲裁协议下地案外人的程序来执行。 意见稿中最大的变化是首次出现了“第三人”的概念, 无论是否在同一仲裁协议下,案外人成为有独立请求权 或者无独立请求权的第三人,可以由当事人申请,也可以 由案外人自己申请,最终得到仲裁庭的同意。

而在 2015 年《广仲规则》的正式稿中,则是将同一 仲裁协议的案外人和无仲裁协议的案外人分开描述,立 法逻辑上更加清晰。在内容上,与意见稿相比反而是增 加了第三人进入的限制。案外人成为第三人的前提必须 是案外人自己申请,而没有规定可以由仲裁协议的当事 人申请。另外,在同一仲裁协议下的案外人申请后无需 得到当事人的同意,只需得到仲裁庭的同意即可成为第 三人。而不在同一仲裁协议下的案外人限制就更多,需 要与当事人达成一致。

至今,《广仲规则》都未承认过“追加”第三人,无 论是仲裁庭追加还是当事人追加,都是没有规则依据的。 可见,《广仲规则》对于仲裁第三人的态度是十分谨慎的, 在突破的同时又回头看,不断地进行修正。

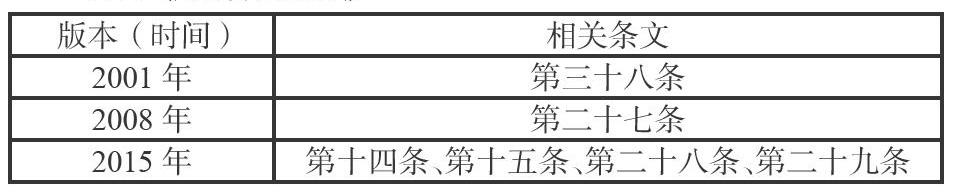

与《广仲规则》相比,《北仲规则》对于仲裁第三 人的态度更为谨慎。1999 年的《北仲规则》实施以来, 在保护当事人利益上起到了积极作用,但也暴露出一些 问题。2001 年修改的《北仲规则》在充分保障当事人 意思自治的基础上,增加了合并审理的规定,是对仲裁协 议效力的进一步思考,使得仲裁的受理审理更具灵活性, 也节约了仲裁的成本。但是,对于合并审理的条件也十 分严格:①仲裁委员的组成必须是相同的;②仲裁的标的 必须为同一类或者相关联;③程序上需一方当事人申请, 其他当事人全部同意,并且得到仲裁庭的接受才可。

2015 年的《北仲规则》也并未明确提出第三人的 概念,仅规定了“追加当事人”的条件。所追加的当事 人需以同一仲裁协议为前提,而未规定无仲裁协议的案 外人。对于追加当事人的时间也只能在仲裁庭组成之前, 仲裁庭组成之后,需申请人、被申请人、被追加人意思达 成一致才可,由此巧妙规避了被追加的当事人选择仲裁 员的问题。

(3)《烟台仲裁委员会规则》 烟台仲裁委员会较早地规定了仲裁第三人的制度。

从早期的,无论第三人是否同意,可以由仲裁委员会追加 第三人,到 2002 年的《烟台仲裁委员会规则》第十八、 第十九条规定:当事人申请追加第三人,在第三人同意的 情况下可以成为第三人;第三人申请加入,需当事人同 意。即此版本中采取当事人——第三人主义,需当事人 和第三人达成合意。而在最新的 2016 年《烟臺仲裁规则》 中却删除了关于仲裁第三人的相关规定。这一变化值得 我们的思考,烟台仲裁委员会一步步地收缩仲裁第三人 进入仲裁的可能性,是否说明在实践中出现了问题,迫使 不得不考虑仲裁第三人的正当性,对规则进一步修改。

(二)实践案例

早些年,我国对于仲裁第三人的立场十分坚定,反对 此制度的建立。可体现在 1998 年的经典案例“江苏省 物资集团轻工纺织总公司诉(香港)裕亿集团有限公 司、(加拿大)太子发展有限公司侵权损害赔偿纠纷上 诉案”[2] 中,最高院明确表示“仲裁庭不能追加第三人, 第三人可通过另行起诉的方式实现权益的救济”。

近些年来,仲裁第三人的要求越来越迫切,各地的实 践中也有了一些松动。2014 年“郑州汇特耐火材料有 限公司诉肥城矿业集团有限责任公司仲裁裁决案”中泰 安市中级人民法院认为仲裁程序中追加第三人及举证责 任属于仲裁庭对案件实体问题,人民法院不予审理。法

院受理仲裁争议案件,只是对仲裁程序进行形式审,而不 能进行实质审,泰安市中级人民法院将是否追加第三人 认为是实质内容,将是否能够追加的权利交给仲裁庭,而 不是直接否认仲裁第三人。

三、仲裁第三人界定

仲裁第三人在学界有着许多不同的理解,分歧较大 尚未统一。

(一)仿照诉讼第三人定义

该学说认为,仲裁第三人和诉讼的第三人并无实质 上的差别,第三人是与该纠纷有着利害关系的人,并仿照 着诉讼第三人的定义对仲裁第三人进行定义。诚然,它 们之间确实存在着许多相似之处,但我们也得看到它们 之间众多的差异。

民事诉讼中的第三人,是指当事人之外的利害关系 人,可以分为对当事人双方的诉讼标的认为有独立请求 权的有独立请求权第三人,和没有独立请求权,但是与案 件处理结果有着利害关系的无独立请求权的第三人。从 第三人进入纠纷解决的程序来看,民事诉讼中的有独立 请求权的第三人,可以通过诉讼直接进入,无独立请求权 的第三人可以通过申请或者法院通知其进入,这都不需 要取得诉讼双方当时人的同意;在仲裁过程中,仲裁庭应 当尊重当事人的意思自治,不能强制第三人进入仲裁程 序,必须考察第三人意志。

(二)根据仲裁过程定义

该学说把根据仲裁程序的时间顺序把仲裁第三人分 为仲裁协议第三人、仲裁程序进行过程中第三人和仲裁 裁决执行过程中第三人,然后把本文中所讨论的“仲裁 第三人”限定在仲裁程序进行过程中第三人。

仲裁协议的第三人是指本不是原仲裁协议的签订 者,但因为某些法律上的原因而继受了原仲裁协议一方 当事人在该协议中的权利和义务,从而成为了该仲裁案 件的当事人。仲裁协议的第三人的法律地位就相当于原 仲裁协议当事人的法律地位,既可以提起仲裁也能别提 起仲裁。仲裁程序进行中的第三人是指虽然不是仲裁程 序的当事人,但是因为自己与该仲裁裁决有着利害关系, 根据自己的申请,或者被仲裁协议当事人申请参加到仲 裁程序当中的利害关系人。仲裁裁决执行中的第三人是 指被执行仲裁裁决的仲裁双方当事人之外的被执行人。

但我们很容易发现这种定义存在的一些问题:

1. 仲裁协议第三人和仲裁程序进行过程中的第三人 这两个概念出现重叠,仲裁程序进行过程中第三人侧重 从程序的角度来说,仲裁协议第三人侧重从实体角度来 说,这两者不具有排他性。

2. 根据定义,仲裁过程进行中的第三人的范围过于 广泛,所有在仲裁程序开始后加入的双方当事人之外的

人都在此分类中,甚至波及到了执行程序中的第三人,而 执行程序中的第三人在仲裁程序结束后,无法再加入仲 裁程序,只能通过诉讼来对自己救济,这不属于我们的讨 论范围。

(三)本文观点

在仲裁程序中参与到仲裁中的第三人大概可以分为 两种:1. 仲裁协议签字方,但是没有被列为被申请人,从 而没有参加到仲裁程序中。2. 只是与仲裁裁决有着利害 关系的利害关系人,基于对其利益和其另行起诉的成本 的考量,而加入仲裁程序的第三人。

第一种仲裁第三人,虽然因为法律上或者事实上的 原因没有参加到仲裁程序中去,但是其本就具有参与仲 裁的资格,完全具备加入仲裁程序的准入条件,其加入与 传统仲裁的规则程序完全相符,所以不应该算作本文所 说的仲裁第三人。

第二种仲裁第三人,其实是对于仲裁协议的相对性 的一种突破。我们讨论仲裁第三人制度,是为了进一步 保护第三人利益,同时节约第三人为寻求救济而另行诉 讼的司法成本和时间成本,以达到充分保障三方利益的 同时防止仲裁趋向于诉讼化的目的。

所以,在本文中我们认为仲裁第三人是:仲裁第三人 是未在仲裁协议上签字,对仲裁当事人及其继受人争议 的仲裁标的认为自己有独立的请求权,或者无独立的请 求权但与仲裁结果有着法律上的利害关系,在仲裁程序 开始之后,为实现自身的利益而加入到仲裁程序中的利 害关系人。

四、对意思自治的理解

(一)自愿原则于仲裁法

1. 意思自治概述 黑格尔曾在《法哲学原理》中精辟地指出:“意志是

自由的,法的体系就是实现了的自由的王国。”[3] 作为启 蒙时代私法三原则之一的契约自由,即使在数百年后的 今天,依旧是统领整个私法体系的核心原则之一。

不仅是实体法,凡私法价值涵盖之处,例如公司法、 仲裁法乃至公法的民事诉讼法,皆不同程度沐浴于意思 自治的辉光之下。毫无疑问,公权力施以个人最大限度 的容忍,使其得以依據自身的理性,私设各平等主体之间 的权利义务,是自由资本主义与社会主义市场经济得以 蓬勃发展的重要因素。

2. 仲裁法与意思自治 仲裁法是程序法,但基于其存在的动因与历史价值,

即便我们可以明显辨识出仲裁法与民事诉讼法外观上相 当程度的一致性,也决不能否认其坚若磐石的私法地位。 正因仲裁法强烈的私法性,自愿原则才得以成为仲裁制 度赖以存在的基石 [4]。

所谓自愿原则,脱胎于私法的意思自治,存在于每个 国家的仲裁法中。然而,正如莱布尼茨所言:“世界上没 有两片完全相同的树叶”,由于不同国家信奉的民事诉讼 模式、对意思自治的理解以及国情与法传统的迥异,即便 同为“自愿原则”,其具体表现形式也必然有所不同。正 是根源于对“自愿原则”内涵理解的差异,各国立法例 对仲裁第三人制度也持不同的态度。

3. 仲裁法自愿原则的体现 囊括各国仲裁法条文之规定,根据自愿程度的不同,

自愿原则各细数之规则总体可分为当事人(较于仲裁委 员会)个别之自愿与当事人(较于另一方当事人)整体 之自愿两大类。以我国为例:

“当事人个别之自愿”意在赋予各方当事人最大限 度的意思自治,使之在实体法、仲裁法与契约的矩矱内尽 可能充分地表现意图以实现自己的利益。这种自愿的程 序功能主要在于建构仲裁的细枝末节,如同装饰房间一 般将“仲裁之屋”打扮成当事人各方都满意的状态。其 主要包含以下五个方面(:1)放弃、变更、承认、反驳、反请 求的权利(;2)申请财产保全的权利(;3)委托代理的权利;

(4)仲裁员选定的权利(;5)申请人撤回申请的权利。 “当事人整体之自愿”意味着当事人须全数达成意

思合致才得以产生法律效力。相较于前种授权,这类自 愿大都决定着仲裁程序的生死存亡,单方意志的保障往 往会导致仲裁进程的失序。因此法律对“自愿”的含义 作出了适当的限制,要求必须全体当事人达成协议才能 确定效力。其同样包含五个方面:(1)仲裁程序启动的 自愿;(2)仲裁事项的自愿(合致不能,该事项无效);(3) 仲裁机构抉择的自愿(合致不能,仲裁协议无效);(4) 仲裁转诉讼的自愿;(5)仲裁转和解的自愿(;6)接受调 解的自愿。

另外,不公开开庭审理是仲裁的法定审理原则,但经 协商同意,仍可以变更审理方式。因此这两种权利也应 当归入“当事人整体之自愿”之列。

(二)第三人与自愿原则

1. 第三人对自愿原则的侵蚀 由上可知,一旦在仲裁程序开始后引入争夺实体权

益,具有独立地位的第三人,势必会对以上“自愿权”的 行使产生阻碍。

我们依仲裁进程的逻辑依次分析:

(1)第三人参与仲裁对自愿原则的限制。类比民事 诉讼中相似的制度,倘若第三人只需与案件结果存在利 害关系则可以参与诉讼,必然会出现违背仲裁基本原则 的混乱:第三人完全有可能不愿意参加仲裁、放弃处分实 体权利甚至根本没有签订仲裁协议。显而易见,第三人 加入仲裁程序不仅会动摇仲裁存在的前提和基础,同时

又会侵害第三人选择参加的自愿权利。

(3)仲裁机构与仲裁员的选定。仲裁程序一经启动, 仲裁机构则业已明确,第三人必将被迫承认当事人选定 之机构;同时,由于我国只承认 1 人仲裁庭与 3 人仲裁庭, 因此第三人关于仲裁员的选定权也将被剥夺。

(4)其他权利行使标准的提高。“当事人整体之自 愿”原本只需要两方当事人达成一致便能变更的仲裁程 序,但在第三人加入后,却白白增加了“一致成本”,这种 难度的增加,从某种角度上看同样是对当事人与第三人 意思自治权利的限缩。

2. 第三人制度下自愿原则的维持与修正

依提议与接受方之不同,可区别为多种参加方案。 本文认为,第三人参加之闸门不能不开,亦不可洞开。故 宜逐类检讨之。

(1)仲裁根基源于当事人之协议,故仲裁庭不宜拥 有提议权

固然仲裁机构依法律而产生,然依据仲裁法之规定, 仲裁庭权利之边界以协议事项为限。由此,仲裁庭所拥 有之权利来源于“当事人整体自愿”,若非仲裁协议约定, 不得逾越权限引入仲裁第三人。

(2)仲裁庭须以公平裁断为本旨,宜有审查提议权 面对当事人或第三人之提议,只有具备“督查审核”

能力之仲裁庭方能鉴明是非、去偽存真,以排除当事人、 第三人恶意仲裁的可能性。审查权之来源主要有二:一 是协议。既然仲裁协议要求仲裁庭针对特定内容公平裁 决,那么但凡存在可能影响实体公正的因素,仲裁庭都应 当进行合理审查;二是法律。协调程序推进是仲裁庭生 而具有的法定权利,自然有权对重大程序变更的事项进 行审查与评价,以保证仲裁秩序的稳定,实现仲裁价值。

(3)基于处分原则,第三人拒绝参与者,不宜强制其 加入

首先,当事人与第三人都是平等的民事主体,平等的 享有法律所赋予的自由权。个人自由应以他人自由为界 乃宪法价值之要求,故当事人无权强制第三人参与仲裁; 其次,既然作为权利来源的当事人不享有强制之权,受有 权利的仲裁庭自然也无权强制;再次,仲裁乃民事诉讼之 子集,自然受民事诉讼法基本原则之约束。因此倘若第 三人自甘放弃仲裁之权利,属法律容忍之范围,受民事诉 讼法律之保护。

2. 一方当事人同意该第三人加入,另一方当事人不 同意

第三人申请加入正在进行的仲裁,经初步审查,该项仲裁涉及到其实体权利。在这种情形下,可以借鉴国际 商事仲裁中第三人的介入制度。在国际商事仲裁中,决 定第三人介入仲裁程序的机构主要是仲裁庭。

(1)仲裁庭组成前 由于在仲裁纠纷的出现和仲裁庭的组成之间存在着

时间上的间隔,在这段时间内出现的与仲裁案件有关的 事务一般只能由仲裁委员会负责。在《日内瓦商工会仲 裁规则》(Chamber of Commerce and Industry of Geneva (CCIG) Arbitration Rules)第 18 条就有类似的规定“最 后商工会(即仲裁机构)在综合考虑所有情况的基础上, 决定该第三人是否参加已经进行的仲裁程序。”通过仲 裁机构的裁断,可以有效平衡第三人与仲裁当事人之间 的权利义务关系,防止第三人权利灭失。

(2)仲裁庭组成后

仲裁庭是承担仲裁双方当事人争议任务的临时组 织,是根据当事人双方的合意组建的。仲裁庭对第三人 能否进入仲裁程序的裁断,既是仲裁庭对第三人的审查, 也是第三人对仲裁庭是否享有对自己管辖的认定。在目 前世界范围内大多数承认仲裁第三人制度的国家,普遍 都对仲裁庭享有是否引入第三人的决定权持有积极的态 度。《荷兰仲裁协会仲裁规则》第四十一条第一款规定: 与使用本规则的仲裁程序的结果有利害关系的第三人可 以请求仲裁庭允许其参加或介入仲裁程序。即我们可以 赋予仲裁机构和仲裁庭一定的权力,在仲裁庭组成前,由 仲裁机构决定,仲裁庭成立后,由仲裁庭决定其是否介 入。联合国《国际商事仲裁示范法》第 16 条第 1 款“仲 裁庭可以对它自己的管辖权,包括对仲裁协议的存在或 者效力的任何争议,作出裁定。”也是类似的规定。

当事人之间的仲裁协议赋予了仲裁庭进行实体裁 决,确定双方当事人权利义务的权力,但同时对于一些程 序性事项,仲裁庭和仲裁机构仍然具有决定权,并有一定 的自由裁定的空间。这种方式尽管使当事人的意思自治 在一定程度上受到了限制,但却从仲裁公正与效率的角 度弥补了这部分价值的缺失。

3. 仲裁双方当事人均不同意该第三人加入 第三人申请加入正在进行的仲裁,经初步审查,该项

仲裁涉及到其实体权利。仲裁双方当事人均不同意该第 三人加入,但是有证据表明该仲裁会使该第三人合法权 益遭到侵害。这种情形下我们认为应当由仲裁庭或仲裁 机构对当事人双方是否存在恶意仲裁,从而剥夺第三人 合法权益进行一个判斷。若有证据表明当事人双方存在 恶意,则应当依据《合同法》第五十二条认定仲裁协议 无效,终止仲裁。要求三方另行协议,重新选择争议解决

途径。如果不存在恶意则依据自愿原则不同意第三人加 入仲裁。

六、仲裁第三人是否能够选择仲裁员

综合平衡第三人、双方当事人、仲裁庭的利益,又兼 顾仲裁的效率问题,是否能选择仲裁员的这个问题应当 分时间节点考虑。

在仲裁庭还未组成前,如果第三人能与申请人或者 被申请人一方达成合意,即可共同选定一名仲裁员,未能 同任何一方达成合意的,则所有仲裁员都由仲裁委员会 指定,从而保障了第三人的利益。

在仲裁庭已经组成之后,此时,仲裁第三人愿意加入 仲裁程序,间接表示第三人已经接受了现有的仲裁庭组 成,又考虑到现有程序的流畅性,应当不允许第三人重新 选取仲裁员,但第三人可以提出申请仲裁员回避。

结语

综上,在商事仲裁中设立第三人制度,不仅不会影响 到仲裁自身的秘密性、契约性与便捷性,反而正是当事人 意思自治在仲裁价值取向上的进步,这不仅符合了当今 复杂的商事活动的需要,更是仲裁实务的必然发展趋势。

参考文献:

[1]James M.Hosking.The Third Party Non-Signatory's Ability to Compel International Commercial Arbitration:Doing Justice Without Destroying Consent[J].Pepperdine Dispute Resolution Law Journal,2004(3).

[2] 石育斌 . 国际商事仲裁第三人制度比较研究 [D]. 华东政法

大学 ,2007.

[3]( 德 ) 黑格尔 . 法哲学原理 [M]. 范扬 , 张企泰译 . 北京 : 商 务印书馆 ,1961.

[4] 李广辉 , 王翰 . 仲裁法 [M]. 北京 : 对外经济贸易大学出版社 , 2011.

作者简介:马丽丽(1999—),女,汉族,江苏常州人,单位 为西南政法大学国际法学院,研究方向为法学。 李梓鸿(1998—),男,汉族,广东梅州人,单位为 西南政法大学国际法学院,研究方向为法学。 李冠程(1999—),男,汉族,重庆渝北人,单位为 西南政法大学国际法学院,研究方向为法学。 许卓镕(1999—),女,汉族,广东东莞人,单位为 西南政法大学国际法学院,研究方向为法学。 江东乐(1998—),男,汉族,重庆渝北人,单位为 西南政法大学国际法学院,研究方向为法学。

(责任编辑:董惠安)