浅谈机场扩建工程建筑空间优化

2020-08-07刘远桢

摘要:民航“十三五”期间各个机场发展正式进入增量发展与存量更新的时代,航站楼采用改扩建扩容已成为主流。航站楼改扩建项目的难点在于新老楼在建筑空间、交通流线、功能定位、立面效果、楼前广场等方面的协调统一以及老建筑改造和不停航施工。机场工程改扩建迫切需要科学合理的优化来实现新老航站楼的协调统一,本文将从贵阳龙洞堡国际机场三号航站楼的建筑空间优化案例,浅谈航站楼的建筑空间科学合理的利用。

Abstract: During the "13th Five-Year Plan" period of civil aviation, the development of various airports has officially entered the era of incremental development and stock update. The reconstruction and expansion of terminals have become the mainstream. The difficulty of the terminal reconstruction and expansion project is the coordination of the new and old buildings in terms of construction space, traffic flow, functional positioning, facade effects, squares in front of the building, and the renovation and non-stop construction of old buildings. The reconstruction and expansion of the airport project urgently need scientific and reasonable optimization to achieve the coordination of the new and old terminals. This article discusses the scientific and rational use of the building space of the terminal building from the case of the building space optimization of Terminal 3 of Guiyang Longdongbao International Airport.

关键词:民航;航站楼;改扩建;建筑空间优化

Key words: civil aviation;terminal building;renovation and expansion;optimization of building space

中图分类号:TU758.11 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)22-0119-04

0 引言

航站楼改扩建的目标是:根据前期策划和可行性报告分析,结合航站楼的现状,按照节约用地、节省投资原则,便于机场运营单位、航空公司、联检联验单位等集中管理运营,便于陆侧交通系统集中设置、便于商業、贵宾等服务设施集中设置。贵阳龙洞堡国际机场三号航站楼(以下称T3)的建筑空间策划从平面布局、立面设置、楼层功能分布、结构空间的利用四个方面来实现建筑空间的协调统一。

1 航站楼平面布局

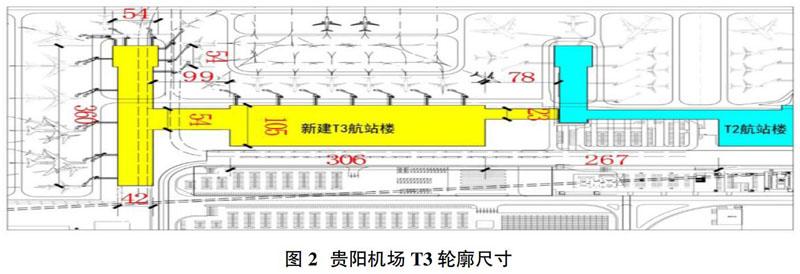

T3平面呈T字型,位于二号航站楼(以下称T2)北侧为指廊式构型。T3由一个主楼和一个指廊构成。指廊端放大作为集中的候机区;T3陆侧与T2的主楼之间相距267m,通过高架桥及地面道路联系;T3空侧与T2北指廊间距78m,通过连廊进行联系。T3的四层(1140.75m)和三层(1136.25m)分别与T2二层(1138.75m)和夹层(1134.75m)相连。(图1)

T3具有国内/国际功能,有20个近机位(3E17C),其中国际2E1C(2E为2个组合机位),国内1E16C(4C为2个组合机位)。根据建筑功能将平面分为以下四个部分:南连廊、主楼、北连廊、指廊。其中,南连廊面宽约76m,进深23m;北连廊面宽99m,进深54m;指廊宽度为42m,端头放大为54m,长度为360m。(图2)

结合地势的建筑平面布局。

贵阳机场以往的建设都是削山填谷,这也是山地机场的不得不面对的一个难题,在这里如果简单套用平原机场的设计方法,将会带来大量人力、物力、财力的消耗。航站楼作为空陆侧的衔接界面,紧密联系着空侧运行和陆侧交通,牵一发而动全身。因此,T3并未沿用T2的建筑布局,而是顺应地势在建筑内部形成高差,大大减少了陆侧的土石方量,同时带来了陆侧交通的平顺衔接。下面从地势、道路系统、造型、经济性四个方面进行分析:

1.1 地势因素

T3位于填方区,建设范围内的地势高差较大,从1110m到1130m(现有T2标高为1130.75m)。T3主楼区域约有1/3在现有站坪区域,其余部分均位于填方区,指廊区域基本位于填方区。结论:T3陆侧标高降低有利于减少陆侧区域的土石方量。贵阳机场三期扩建工程中土石方工程有大量的借方,陆侧区域的土石方量减少将有效节约投资。

1.2 道路系统因素

①从陆侧道路衔接上,现状机场1号路标高1123m,与T2一层标高高差7m多,道路展线长度有限(180m),会带来衔接上的问题。T3陆侧标高降低有利于一层车道边与机场1号路之间的衔接,减少道路坡度。②规划机场2号路标高为1114.5m,此处高架桥的标高为1122m;T3陆侧标高降低后,楼前高架桥的标高也会相对降低,高差减少4.5m后可以显著缩短连接机场2号路的高架桥引桥长度,减少了投资;交织段相应增加,利于机场2号路交通组织;高架桥平均坡度由5.5%降低至4.6%,改善了行车安全。结论:T3陆侧标高降低有利于陆侧交通的衔接。

1.3 造型因素

T3陆侧檐口高度较T2低4.5m;两个航站楼的屋面最高点和空侧檐口高度基本一致。结论:考虑到T2、T3主楼之间的距离有267m,视觉差别不明显。

1.4 经济性因素

T3地面标高降低(1130.75m降至1125.75m),能节约投资3009万~3909万。①航站区范围内可以减少土方填方量约25万~45万立方m,节约费用约1125万~2025万元。②结构柱的基础桩共计896根,平均长减少5m,按照桩径1.5m,包括钻孔、清孔、钢筋笼及灌砼可节约造价1344万元。③减少机场2号路下引桥面积900m2,节约投资540万。

2 航站楼立面设置

利用航站楼和站坪的高差形成了多层式航站楼布局和新颖流程模式,在功能、流程和室内空间等方面进行了巧妙的处理,形成了T3独具特色的优点。

机场用地的限制导致航站楼乃至航站区的用地进深不足,从现状来看,T2的进深只有105m,存在安检排队距离略为不足,中心商业区面积不足等问題。T3的用地进深与T2一样,先天条件同样欠缺。在立面设置时,巧妙的利用高差,将出发层分为两层(8.5m和15m),通过错层搭接的方式将T3出发层的可用进深增至126m(三层60m,四层66m)。在用地不变的情况下,T3主楼比T2的可使用进深增加了21m。(图3、图4)

3 楼层功能分布

T3共有五层,地上四层地下一层,标高分布如表1。

T3各层主要功能如下:

3.1 地下一层(-6m)(图5)

地下层设有空调机房,设置有两条6m宽的通道联系楼前停车场。

3.2 一层(0.000m,-1.380m/-1.500m)(图 6)

一层为到港层。主楼一层标高为0.000m,指廊及北连廊一层主要标高为-1.380m,其中指廊中的车道部分的建筑标高为-1.500m。

主楼一层布置了国内/国际迎客厅、国内/国际行李提取厅、设备机房和相应的辅助用房等;贵宾区被设置在主楼北侧,贵宾区设有专用的下车处、停车场、接待处和安检区。东侧有一部分结构空间。主楼西侧出入口有五个,其中两个设置了入门安检设施。

指廊一层设置有制冷站(冷却塔位于指廊东侧室外)、变电站、空调机房等设备用房,1号下穿通道(双向四车道)沿指廊南侧穿过,与空侧的下穿通道连接,作为联系远期新航站区的内部道路。

北连廊一层布置有空调机房、消防泵房、发电机房等设备用房,东侧部分为结构空间。中部利用架空层设置了双向4车道,连接飞行区1号下穿通道以及航站区地面道路。

3.3 二层(4.500m,6.000m)

相对于空侧地面,航站楼二层相当于空侧的一层,直接面对站坪。主楼及指廊二层为6.000m,北连廊区域考虑到联检大厅的净高,将标高降至4.5m。南连廊考虑到与室外地势衔接,标高也为4.5m。

主楼二层设置了国内/国际行李分拣区及其相应设备和办公用房,南侧设置了国内远机位到达入口。

指廊二层东西两侧分别设置了国内/国际远机位候机厅及登机口,中部为国际远机位到达口,其余区域主要为设备及房、后勤用房及服务于站坪的办公用房。

北连廊为国际到港联检区,设置有检验检疫、落地签、边防及相应的办公业务用房,国际转国内中转区及下至行李提取厅的交通位于南侧。

南连廊为集中办公区的主入口,办公区南侧设置了工作人员进出飞行区的通道,这个区域位于T2、T3中心位置,且拥有足够的陆侧停车场地。

3.4 三层(8.500m,10.500m)

主楼三层分为空侧、陆侧两个部分,其中西侧为陆侧部分,联系高架桥出发车道边,设置了国内/国际送客厅、国内/国际值机大厅及相关的配套办公区、商业区。四个值机岛为前列式布局,直接面对主入口。主入口与一层一样共有5个,其中2个设置了入门安检设备,包括大件行李安检机、安检门、爆炸物/液体探测装置、防爆罐等。主楼东侧为空侧部分,为国内旅客到港通道,下至行李提取厅的交通核有两处,分别位于中部及南侧。

指廊三层主要作为国际国内到港旅客通道使用,东西两端分别为国内/国际的夹层候机区,便于缓解端头登机口集中的问题。

北连廊三层东侧为国内到港通道,中部设置有国内的多功能中庭,集交通疏解、文化展示、景观绿化、商业休闲等功能为一体,通过电扶梯和四层旅客出发层直接联系。中庭西侧为国内两舱休息室,南侧为国内转国内、国内转国际的中转区。连廊西侧设置了联检单位出发流程的办公区,通过垂直交通与四层的联检区域连通。

南连廊的东侧作为联系T2、T3到达层空侧通道使用;西侧为陆侧,是航站楼集中办公区。

3.5 四层(15.000m)(图7)

主楼四层通过四组垂直交通与三层出发大厅联系,设置有陆侧集中商业区、国内集中安检区,空侧集中商业区及401-407机位的候机区及相应辅助配套功能。

指廊四层为国内/国际候机区,中间设置有国内国际可转换机位,便于灵活切换。国内国际的设备用房、卫生间等均设置在指廊中部,两侧均有走道,未来可以简单得通过隔断实现国际功能区扩展。

北连廊东侧为国内空侧出港通道,西侧的大部分区域作为国际出发联检区使用,包括检验检疫、海关、边防、安检及其相应的现场办公用房,非现场办公用房设置在相应位置的三层。实现夹层空间的充分利用。

南连廊的东侧作为联系T2、T3出发层空侧通道使用;西侧为陆侧,是航站楼集中办公区。

部分机位设置了楼内坡道,解决登机口与舱门高差过大的问题。(图8)

4 结构空间的利用

由于T3位于填方区,有大量的回填工程,在功能使用、经济性、远期利用等方面进行了充分对比权衡后,确定了最佳方案:回填只到一层(0.000m,-1.500m),需要回填至二层(6.000m,4.500m)的区域作为结构空间使用。

4.1 方案对比

根据勘查和测量的相关资料,场区主要地质情况如下:空侧区域约15~25m深坑,后期需要回填土处理;陆侧区域为约15~20m深抛填土,地坪高度已到室内正负零标高。抛填土和回填土承载力低、沉降变形大不宜直接作为室内地面,勘查单位认为需要在室内地面处增加刚性楼板。在确定室内地面为刚性楼板后,空侧地下部分做结构空间或者回填进行技术方案和经济性对比。

4.1.1 结构空间方案

本方案为空侧正负零所在标高设置刚性楼板,把原有回填至二层(6.0m,4.5m)处的回填土改为封闭空间。方案优点:①增加地下空间。②减少回填土投资。方案缺点:增加空侧正负零处楼板和梁的投资。1)主楼:增加混凝土楼面面积:约9300m2,每平m混凝土用量约0.5m3。减少回填土方量:约56000m3。增加地下可用空间约:9300m2。2)指廊:增加混凝土楼面面面积:约4200m2,每平m混凝土用量约0.5m3。减少回填土方量:约25000m3。减少1号隧道工程量:2条箱涵,尺寸9m×6m×300m壁厚约为600mm。增加地下可用空间约:4200m2。

4.1.2 回填方案

本方案為空侧正负零不设置刚性楼板,改为回填至二层((6.0m,4.5m)。方案优点:减少正负零处混凝土楼板投资。方案缺点:

①需要设置综合管廊、车道箱涵和下挖式设备用房。

②增加回填土体积的投资。

③需要增加桩长。

④箱涵和管廊下需设桩。

因填土沉降无法控制,影响后期使用,根据勘察单位咨询意见,高填方区自然沉降量可高达1.5m,严重影响结构安全,且因施工顺序原因,会影响桩基选型,增加预算。主楼增加的地基处理面积约33000m2。指廊增加的地基处理面积约21114m2。

4.2 经济性对比及结论

单纯从结构楼板和回填土的工程费用判断,结构空间方案的造价较回填方案多2430万。但考虑到地下管廊和部分1号下穿通道可以整合设置在结构空间内,此部分可节约565万元。结论:从整体工程而言,采用结构空间方案可较回填方案节约投资2454万元;而且结构空间方案提供了大量的空间,作为管线通廊使用,未来甚至可以加以改造利用。结论:从整体工程而言,采用结构空间方案更为合理。

5 结语

T3建筑空间策划充分理解并尊重现有地势和航站楼现状,充分展现山地建筑的特点——因地制宜,形成经济合理且别具特色的功能和交通流线,创造性的解决用地进深、地势高差等限制条件,提升旅客在功能、流程、建筑空间、商业消费等方面的综合体验,实现人性化服务和商业运作的有机统一。扩建的T3作为贵阳龙洞堡国际机场西航站区最重要的航站楼,将在长时间内肩负着贵阳机场旅客量增长的重任,也是提升整个机场服务水平的关键,满足机场运营及发展的需要,充分发挥机场综合交通枢纽作用。

参考文献:

[1]孙伟.我国航站楼规模确定方法存在的问题与思考[OL].民航资源网,2015.

[2]彭爱兰.民用机场规划设计研讨会综述[J].综合运输,2012.

[3]张洋.机场工程建设安全管理模式研究[J].价值工程,2019,38(35):114-115.

作者简介:刘远桢(1990-),男,壮族,贵州遵义人,中级工程师,本科,主要从事建筑工程管理。