淤泥中砂层盾构施工管片上浮原因分析及控制处理技术

2020-08-07李光山

摘要:随着经济的发展,目前国内城市地铁施工越来越多,盾构法应用更为广泛,南北方各城市地质千变万化,盾构施工中问题更是各不相同又互有关联;盾构施工管片上浮是盾构施工较为常见又不好处理的技术难题,根据福州地铁五号线凤福区间盾构施工中遇到的管片上浮问题为例,主要通过对盾构机性能、同步注浆、二次注浆、盾构姿态、管片姿态、掘进参数、监控量测等方面分析研究,提出相关的控制措施,并在后续施工中得到了切实可行的效果,以此为同行作为借鉴。

Abstract: With the development of the economy, there are more and more subway constructions in the country at present, and the shield method is more widely used. The geology of the cities in the north and south is ever-changing and the problems in shield construction are also different and related to each other. The segment floating is a common technical problem that is difficult to deal with in shield construction. According to the example of the segment floating problem encountered in the shield construction of Fengfu section of Fuzhou Metro Line 5, this paper mainly analyzes the shield machine performance, synchronous grouting, secondary grouting, shield posture, segment posture, driving parameters, monitoring and measurement, and puts forward related control measures, which has obtained practical and feasible results in subsequent construction.

关键词:淤泥中砂;盾构施工;管片上浮;掘进参数;控制技术

Key words: sand in silt;shield construction;segment floating;tunneling parameters;control technology

中图分类号:U455.2 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)22-0154-03

0 引言

随着国内经济的发展,时代与科技的进步,国内城市地铁施工,盾构法应用越来也广泛,盾构法是一种安全、高效、快速的施工方法。

成型隧道的线型控制是盾构施工的关键所在,但在实际施工中,盾构施工管片上浮是盾构施工较为常见又不好处理的技术难题。造成盾构管片上浮的原因有很多,比如:地层水文地质、隧道线型、盾构机的性能参数、掘进参数、同步注浆、二次注浆、盾构姿态等方面的因素。文本依据福州市轨道交通五号线凤山路站—福湾路站盾构区间管片上浮为实例,主要通过对盾构机性能、同步注浆、二次注浆、盾构姿态、管片姿态、掘进参数、监控量测等方面查找原因并分析研究,提出相关的控制措施,并在后续施工中得到了切实可行的效果,避免了管片的错台、破损及管片线型超限。

1 工程概况及水文地质

1.1 工程概况

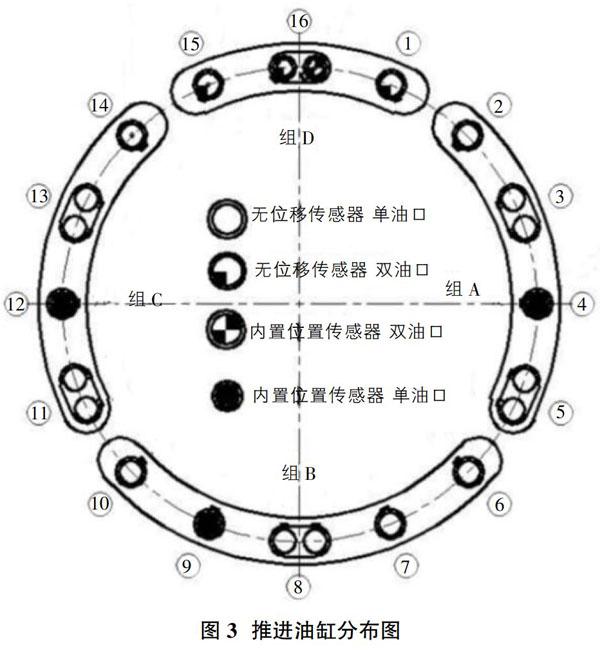

凤山路站~福湾路站区间线路出凤山路站后沿盘屿路下方由西北向东南行进,下穿台屿河到达福湾路站,规划盘屿路宽度42m;区间右线长518.258m,左线长510.990m,总长度为1029.248m,隧道覆土厚度约7~11m。该区间左右线分别采用中交天河盾构机和中铁装备盾构机施工,两台盾构均为土压平衡主动铰接式;最大开挖直径6500mm,包含16组液压推力油缸,推进油缸行程2100mm,8组与12组铰接液压油缸,油压分区为上下左右4个分区。区间采用通用型管片衬砌,楔形量37.2mm,管片外径6200mm,内径5500mm,厚度35mm,环宽1200mm,最小可用于200m转弯半径的隧道;管片拼装采用错缝拼装,分为6块,三块标准块B型,两块邻接块L型,一块封顶块F型,拼一环共计28颗弧形连接螺栓,盾构掘进共有8路(4备)同步注浆管路,采用单液惰性浆液,同时盾构配备双液注浆泵一台用于二次注浆。

1.2 水文地质

凤山路站~福湾路站区间主要穿越的地质有淤泥、粉质黏土、含泥中砂、中砂层,上覆土层主要为杂填土、填砾粗砂、中粗砂、淤泥、粉质黏土等,下卧层主要为发育淤泥、粉质黏土、中砂、淤泥質土等,具体区间地质参看图1所示;本区间隧道覆土厚度约8~11m,地下水包含上层滞水和承压水两种,勘察范围内所有钻孔均遇见地下水,勘察时测得钻孔初见水位埋深为1.30~4.20m,气候湿润,雨量充足,大气降水丰沛,是地下水的补给期,其水位会明显上升,填石及砂层中富水性、渗透性较好。

2 施工中管片上浮情况

依照地铁公司管理文件及相关规范要求,盾构掘进过程中,管片姿态测量为每日一次,如有管片上浮,监测频率加大到每日两次;本区间左线盾构于10月份先行始发,12月份右线再行始发掘进,在左线盾构掘进至164环时发现管片顶部错台明显增大,同时管片姿态测量数据证明上浮严重,通过几天数据观察至管片稳定,据统计管片最大上浮量为195mm(上浮量统计见图2单环上浮与多环管片相对上浮曲线),错台达到25mm,个别部位还出现破损及渗漏水现象。

施工过程中,针对上浮现象,采取了一些措施,如:压低盾构姿态、管片连接、改良砂浆、加强二次注浆等措施,取得了部分效果,但无法彻底消除与控制住管片上浮。

3 上浮危害

依据GB50446-2017《盾构法隧道施工及验收规范》中9.3.4隧道轴线和高程允许偏差和检验方法要求管片拼装质量允许偏差为±50mm;16.0.3隧道轴线平面位置和高程偏差要求地铁隧道的规范允许值均为±100mm。根据规范要求,如此大的上浮量,造成成型管片实际轴线高程大于规范值,超限后又涉及整个区间的调线调坡问题;再有就是不均性的上浮,造成管片错台超限,错台过大进而破坏密封条,影响防水的质量,造成渗漏水,个别位置管片破损严重,降低了管片本身的抗压强度和抗渗压力。

4 原因分析

4.1 地质水文条件

凤福区间上浮段正好位于淤泥中砂地层,顶部覆土最浅的位置,拱顶埋深仅为8m左右,上覆土为杂填土、填砾粗砂、中粗砂,填石及砂层中富水性、渗透性较好,造成地层含水量大;盾构机开挖直径为6500mm,管片外径为6200mm,理论上管片与土层的间隙都有150mm,同步注浆不可能做到及时凝固;管片本身为中空结构,此段又覆土浅,包裹约束力不足,抗浮性能较差;综合以上几个因素,给管片上浮创造了时间与空间。

4.2 隧道线型与盾构掘进

盾构姿态是指盾构机在操作中的实际行动曲线,施工中必然与隧道设计轴线存在偏差,只有通过对各掘进参数的精确控制,才能使盾构姿态更加贴合隧道设计轴线;凤福区间设计由两端直线和一段圆曲线构成,曲线半径为550m,区间隧道纵断面采用V字坡,最大坡度为6.2‰,上浮段位于最小半径转弯及最大下坡段,盾构姿态的控制带来一定困难,姿态调整过程中,由于设备重、覆土浅,出现“载头”现象,造成底部分区油压过大,通过加大土压、降低推进速度、铰接垂直角度放到最大及顶部油缸全部摘除,才控制了盾构继续“载头”的趋势,由此造成管片受力更加不均衡,产生垂直向上的更大分力,外加下坡,更加加剧了管片向上的趋势,一定程度上加剧了管片的上浮,推进油缸分部如图3所示。

4.3 同步注浆的质量

同步注浆的目的,主要是填充盾构开挖与管片之间的空隙,支撑管片周围岩体,防止地面沉降,确保建构筑及地下管线的安全;凝结的砂浆作为盾构施工隧道的第一道防水线,提高管片稳定性以及管片防水功能;当地下水丰富时,还能防止盾尾后的水汇集至刀盘土仓内,减小了喷涌的发生。为达到以上条件,选用砂浆最为重要,砂浆性能的要求主要有以下几个方面:浆液充填性好、和易性好、泌水率低、初凝时间适当、早期强度高、硬化后体积收缩率小、粘稠度合适、不被地下水稀释为宜。

本区间采用水泥砂浆,通过一定试验,但为考虑以上几种因素的情况下,初期效果不错;由于管片上浮的关系,结合上两点原因,受地下水的影响,砂浆质量下降,初凝时间变长、和易性变差等,无法对管片起到应有的约束力,同时砂浆里面的沙子沉淀至管片底部,水离析至管片顶部,更加加大了管片上浮力度,因此后期对砂浆的性能提出了更高的要求。

5 控制措施

通过上述原因分析,应根据不同的原因制定相对应的处理办法,但如开始所讲,管片上浮的都是各种原因综合产生的,因此除要每一项制定措施外,更要综合利用,才能达到理想的效果。

5.1 掘进参数的控制

推进过程中,通过对盾构姿态的下压控制,虽然一时控制了管片上浮超限问题,但不能解决真正的上浮问题;后面通过降低刀盘转速(控制在0.8rpm)、放慢推进速度(不超过40mm/min)、增加土压、打开垂直铰接角度(0.5deg),把盾构姿态稳住,控制盾构继续“载头”,通过5环的慢慢调整,盾构趋势逐步调顺,各分区油压恢复正常,纠偏过程每环控制3mm以内,合理调整各分区推进油缸油压值,使相邻分区油压差控制在50bar以内,严禁急纠与超挖;加强管片拼装点位选择,防止因选型失误产生上浮应力。

5.2 同步砂浆性能调整

结合地层变化及管片上浮情况,同步砂浆进行送检试验,确定初凝时间及各性能指标变化,重新制定配合比,最终确定砂浆的初凝時间为6个小时,终凝时间为12小时,浆液静置不离析、不沉淀,泌水率小于2.5%,具体配合比见表1。

同步注浆参数要求及其它调整变化:

①盾构同步注浆孔位的选择,由原来的四个孔位注浆调整为左上与右上两个孔位,注浆孔位如图4所示。

②注浆速度与推进速度的匹配,两者相辅相成,只有两者完美匹配,才能第一时间确保管片与地层间隙的完美填充。

③注浆量的变化,经计算,推进一环理论间隙体积为3.3m3,依据规范要求同步注浆填充率为130~180%,前期采用的填充率为150%,结合地层变化,填充率调整为180%,也是确保每环不低于6m3砂浆。

④注浆压力的变化,压力过小,浆液填充速度慢,填充不密实;压力过大,地层扰动大,砂浆容易击穿盾尾止浆板,包裹盾尾,对后期施工产生不可逆的严重影响;结合各方面数据,最终确定注浆压力确定为土仓压力的1.2~1.5倍。

⑤加强搅拌站原材料把关,定期送检;同时加强砂浆性能试验和砂浆搅拌站各部件检修与标定复核,通过定期送检及不定期抽检的方式,做到准确计量拌制,全面确保砂浆拌制的稳定性。

5.3 二次注浆控制

二次注浆作为盾构施工的一种辅助工法,主要起到补充加固、提高管片抗渗性的作用,由于同步注浆浆液凝固后有所收缩,或者同步注浆没有填充密实,需要二次注浆进行补充,二次注浆采用双液浆(水泥+水玻璃),将管片壁后的流水阻断,防止地下水继续流入土仓内。

二次注浆参数控制

①配比:采用普通硅酸盐水泥,水泥浆与水玻璃调配混合初凝时间确定为20S,注浆压力控制在不超过4bar,注浆速度控制在20L/min。

②注浆点位:利用管片吊装孔进行二次注浆,注浆的点位主要集中在整环管片腰部以上位置,最顶部具备注浆条件,优先注浆。

③注浆环号,因要避免距离盾尾太近,击穿盾尾刷,造成盾尾密封失效,决定自盾尾后7~8环位置开始二次注浆,并且此位置注浆时必须与掘进施工同步进行,确保了尾刷的双重安全。

④施工中,因为双液注浆不能距离盾尾太近,还采取了把一路注浆管引到盾尾后三环的位置,进行砂浆的补注,注浆压力控制在1.5~2bar。

5.4 其他辅助性控制措施

①利用槽钢和管片螺栓,对上浮的管片进行管片纵向连接,使其整体受力,防止错台过大造成破损及渗漏水,对整体抗浮性也能起到积极的作用。

②对上浮严重区段,管片底部开孔处理,看是否有水流,有水的把水放掉,顶部二次注浆,待管片稳定后,再封堵吊装孔。

③加大管片監测频率,每隔5环或6小时监测一次,对上浮量大的管片进行相关措施处理;并对圆曲线上浮段,加大导向系统检查及姿态复核频率,发现问题,及时换站及复核。

④加强螺栓复紧次数,正常掘进施工,管片螺栓复紧为3次,管片上浮区段,螺栓复紧5次,更好的控制管片间的密贴。

⑤加强人员培训及设备维保,防止盾构机在软弱地层的长时间停机,真正做到盾构施工的连续与稳定。

6 控制效果

通过对盾构机性能、同步注浆、二次注浆、盾构姿态、管片姿态、掘进参数、监控量测等方面控制措施,管片上浮得到了明显的效果,基本控制在20~25mm之间,最终成型隧道线型与设计轴线的偏差±50mm以内,因此,盾构施工中应加强各环节的把控,控制管片上浮,更好的避免了管片的错台、破损及管片线型超限。

7 结语

淤泥中砂层控制管片上浮的根本性措施是确保盾构的连续掘进,掘进参数的有效控制、调整,同步注浆的性能的把控,二次注浆的及时性,以及科学有效的管理。

参考文献:

[1]竺维彬,鞠世健.复合地层中的盾构施工技术[M].北京:中国科学技术出版社,2006:130-190.

[2]常江,赵一,王岩.盾构隧道管片上浮原因分析及控制措施[J].北京:市政技术,2010:123-125.

[3]周文波.盾构法隧道施工技术及应用[M].北京:北京建筑工业出版社,2007:108-137.

[4]王旭东,刘朝明,刘纯洁,袁勇.淤泥质黏土层盾构推进的地层扰动分析[J].上海:地下空间与工程学报,2016:471-476.

作者简介:李光山(1986-),男,山东禹城人,本科,学士学位,工程师。