古镇保护性开发的空间重构

——以黄姚古镇为例

2020-07-23邵志忠

过 竹,邵志忠

古镇空间是古镇文脉传承的基石与平台。

古镇空间包括行政空间、物质空间、非物质空间3 大系统。

行政空间,指的是古镇所在的行政区划范围,包括地理空间与镇域空间,如古镇空间外的山水林田湖、村落、集镇、路网、文化等。

物质空间,指的是古镇的有形建筑形态空间,包括城郭、街区、房舍、水体、城中山体等。

非物质空间,指的是古镇传承的文脉以及历年不断创造的文化。

本文选取广西壮族自治区贺州市昭平县黄姚镇为样本进行研究。

一、黄姚的空间现状

(一)黄姚的行政空间

黄姚镇隶属广西壮族自治区贺州市昭平县。

黄姚镇行政空间区位位于昭平县东北部,北面与贺州市钟山县的清塘镇、同古镇交界,东面与昭平县的凤凰乡、贺州市八步区的公会镇毗邻,南面与昭平县的樟木林镇、富罗镇接壤,西面与昭平县的走马镇相连。黄姚镇镇政府所在地巩桥圩距离贺州市城区约40 公里,距离桂林市城区约200 公里。

黄姚镇行政区划总面积244 平方公里,现今辖19 个行政村(街)委会,552 个村民小组,总户数12008 户,总人口55662 人,其中街区人口5791 人,非农业人口1983 人。

(二)黄姚的古镇空间

黄姚镇核心区域为黄姚古镇,古镇的地理空间方圆3.6 公里。

千年古镇文脉传承构成黄姚古镇的历史空间形态。

山环水绕构成黄姚古镇的地理空间形态。

姚江、小珠江、兴宁河三条溪河交汇于古镇,构成黄姚古镇的水域空间形态。

城郭、房舍、道路及其附属的园林景观、地貌景观、水体景观、田园景观等及其周边耸立的酒壶山、真武山、鸡公山、叠螺山、隔江山、天马山、天堂山、牛岩山、关刀山等共同构成黄姚古镇的物质空间形态。

生活方式、劳作形式、节庆节气、民俗事项、民间游艺、宗族家庭、文娱活动等构成黄姚古镇的非物质文化空间形态。

1. 黄姚古镇的历史空间

黄姚古镇的历史空间追溯至宋代。

黄姚是一座千年古镇,其文脉传承悠久。相关文献记载,黄姚镇发祥于宋朝年间,兴建于明朝万历年间,鼎盛于清朝乾隆年间。

“黄姚”因黄姚镇最早以黄、姚两姓为主,故名“黄姚”。现有黄、姚、邹、莫、曾、邓、吴、古八大姓氏,九个宗祠,两个家祠,居民600 多户。

关于黄姚的历史,目前有字可寻最早记录黄姚历史的当属“黄姚历史碑”。该碑记述,黄姚地坐落昭地之东面,这个地区有高山峻岭,林木青葱。

据县志记载,这里是瑶族散居之地。宋代樊相国曾到这里居住,后因瑶人要排斥来人,形成土客相斗现象。

这个地区的瑶族有石巩瑶、山塘瑶、陆冲瑶、金鸡瑶、仙殿瑶、砂子瑶等部落,时常出来扰乱,已屠杀樊族,弑巡检,百多里的地方为瑶族所占领之地(公元1270),至现有733 年。

宋代度宗六年时至元世祖后(公元1280 年),壮族、汉族的人到此地居住,有黄、姚、蒙、巢、邹、伍、孟、邓等姓人,最早是黄、姚二姓,因此取名“黄姚”,至现在有723 年历史。

到了明代万历26 年间(公元573 年)又一次瑶民叛乱,知府派兵平乱,立巡检司于宁司镇守黄姚地方,至今有430 年。

明末崇祯时(公元1628 年)瑶族仇视到这里谋生的人,经常来抢掠钱粮,有时劫持百姓要钱赎身,使到此地居住的人心慌马乱,不能安心生产。壮、汉族的百姓写檄文呈府台,请知事和知府官员来治理。当时知府官派千总李道清率领官兵讨伐瑶民之乱,百姓才得以安居乐业,至今有375 年历史。

为感谢戡乱有功之官兵,本地方民众,倡议集资建立一寺,取名“安乐寺”,立寺公神李道清社像,永远纪念。这寺是顺治初年建的(公元1644),至今359年历史……①“黄姚历史碑”遗存于黄姚镇安乐寺,碑刻是目前找到的黄姚古镇历史最早记录文字。安乐寺在黄姚安乐街。明朝万历26 年(1573 年),黄姚地区的原住民为排斥到这里谋生的汉人,经常出来抢掠钱财,于是他们请知府派来官兵,千户李道清率官兵平乱。清顺治年间,黄姚民众集资修建“安乐寺”,立李道清之像为寺公神像。陆焞《昭平县志》(清·乾隆)记载:安乐寺,在黄姚中,清顺治年间建,先是瑶、壮猖獗,千户李道清等率官兵讨平,遂立此祠,故名安乐祠。

从以上信息,可以将黄姚的历史空间追溯到宋代。

2. 黄姚古镇的物质空间

黄姚古镇的物质空间指古镇范围内由城郭、街区、房舍、水体、山体、园林、田园等组成的物质空间形态。

黄姚古镇由龙畔街、中兴街、商业街3 个条形街区自成防御体系的建筑群组成,建筑群之间通过桥梁、寨墙、门楼巧妙连接构成一个整体。古镇8 条主街道路面全部使用石板铺设,全长10 多公里。古镇内有山必有水,有水必有桥,有桥必有亭,有亭必有联,有联必有匾,构成了黄姚独特的岭南古镇景观。

黄姚古镇以姓氏聚居的方式建构民居集群,同姓民居建筑多以祠堂为中心并向外辐射,构成相对自成一体的建筑群落。

同时,属于相对公共的建筑如古戏台、宝珠观、文明阁、天然亭、兴宁庙、安乐寺、吴家祠、郭家宅、佐龙祠和广西省工委旧址、广西艺术馆旧址,何香凝、张锡昌、千家驹等文化名人故居寓所等,则为九宫八卦阵式布局。

古镇现存486 多幢明清古建筑、10 处亭台楼阁、20 座寺观庙祠和11 座特色桥梁,建筑面积162200 平方米。古建筑屋顶大多采用硬山、悬山、歇山结构,部分建筑采用石柱撑樑,柱上有雕刻,琉璃瓦屋顶,青砖青瓦。

3. 黄姚古镇的非物质文化空间

黄姚古镇的非物质文化空间比较广阔,为古镇增添多彩的人文神韵。

据不完全统计,历代诗人赞美黄姚的诗歌有186 首,楹联197 副。其中尤以韩愈、刘宗标墨迹及贤哲留下的碑刻最为珍贵。

黄姚的自身文化亦十分丰富且有特色。

例如:每年的大年初二,古镇的居民自发地集中一起,舞鱼、舞龙、舞狮、舞龟蚌,以及表演五花阵、提灯等传统民间游艺与民俗活动,共同祈福新春,庆贺新年。提灯晚会当地也称舞鱼龙,参与表演者上千人。他们在古镇街巷里游行穿梭,不断地向观众展示五花阵、舞板凳龙、舞狮、舞鱼、舞龙等20 多个黄姚古镇民间传统表演节目。

例如:“中元节”连续进行2 个晚上的放柚子河灯活动。七月十四的晚上,古镇居民多会聚集于带龙桥头至兴宁庙路段,观看放柚子河灯。七月十五的晚上,大家又聚集河边,观看放柚子河灯。放灯结束后,年轻男女纷纷跳下河争抢柚子灯,并把抢到的柚子拿回家和家人分享。

例如:九月初九重阳节,又叫做“老人节”“登山节”“重逢节”“牛王节”。这天,古镇居民邀约登山,登高望远。

黄姚古镇文化形态还有诗歌流传至今。

黄姚风光名胜多,

写成八句顺口歌,

概括五十六个字,

赞颂古镇天和人。

三水十山七岩洞,

七楼一台五凉亭,

八街二阁九祠堂,

一观九寺十六门。

十二古樟十一桥,

三庙七榕十龙树,

六社九曲十三湾,

三石跳二十陀佛。①尤小菊.黄姚故事——从古镇旅游开发看文化资源产权问题[D].中央民族大学硕士学位论文,2005-04-01。

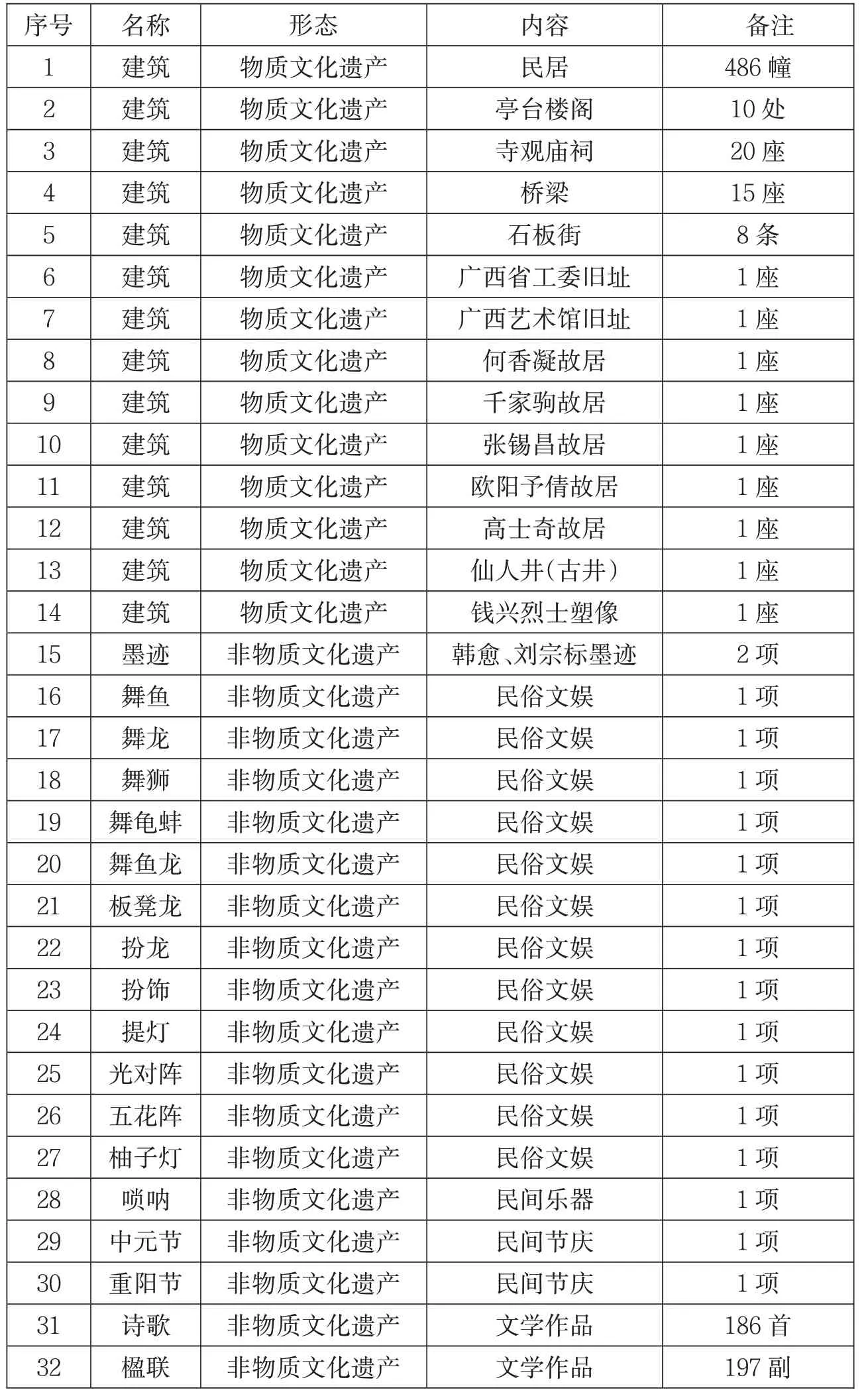

表1 黄姚古镇重要传统文化资源一览表

另有《黄姚三字经》描述:

广西省 昭平县、黄姚镇、概括性、三字经、告诉你

三水处 珠江水、锡江水、横江水

十山位 隔江山、天塘山、天马山、鸡公山、黄牛山、

酒壶山、牛岩山、关刀山、银壶山

七岩洞 五排岩、虎燕岩、仙游岩、葫芦岩、真武岩、虎头岩②注:原引文“十山位”缺失一处山名,“七岩洞”缺失一处洞名。

八街名 中兴街、龙盼街、十字街、安乐街、金德街、迎秀街、天然街、连理街

二名阁 文明阁、准提阁

九祠堂 古莫林、劳梁郭、黄叶吴

一观处 宝珠观

九寺祠 安乐寺、水口寺、回龙寺、福德寺、大圣寺、护龙寺、见龙寺、佑龙寺、福庆寺

十六门 东二门、东三门、中兴门、馀庆门、水闸门、带龙门、永安门、寺观门、近安门、金德门、新安门、龙凝门、南塘门、大新门、太平门、天然门

十二古樟 大岗坪3、天然街3、莫家祠2、古树林3、大圣祠1

十一桥 引龙桥、带龙桥、水口桥、兴宁桥、佑龙桥、三星桥、双龙桥、锡巩桥、福佑桥、天然桥、小巩桥

三庙堂 百马庙、兴宁庙、回龙庙

七榕树 榕树崆1、宝珠观3、鲤鱼街2、福生寺1

十龙树 仙山祠1、珠宝山1、水井坑1、亭子坑1、四八坡1、文明阁1、真武山4

六个社 东社、西社、接龙社、印堂社、吕公社、会龙社

九曲十三湾 三跳石、四八坡、水井坑、石跳坑

二十佛陀处 大龙圩、小龙塘、天然街、龙一函、水碓、四八坡、塘基坑、水井坑、锡巩坑、三星坑、石跳桥、横坑口、碾米厂、中兴桥头、东步头、龟头墩、大水步头、兴宁庙、龙塘洲、文明阁①尤小菊:黄姚故事——从古镇旅游开发看文化资源产权问题[D].中央民族大学硕士学位论文,2005-04-01,P16-17。

二、黄姚古镇的空间变化

黄姚古镇于20 世纪90 年代末开始旅游开发以来,其空间产生了重大变化,主要体现在物质空间的刚性拓展与非物质文化空间的根文化弱化。

(一)黄姚古镇的物质空间变化

基于“发展”的需要,黄姚古镇核心区域周边开建、拟建的龙门街文旅项目(用地面积78.3 亩)、黄姚万达养生城(用地面积114.2 亩)、普利小镇(用地面积15322 亩)等项目,十分刚性地拓展了黄姚古镇的物质空间。所拓展的物质空间对原本的黄姚古镇物质空间(古镇传统城郭、街区、房舍等)直接影响(指的是破坏性影响)不是很大。从发展的角度来看,龙门街、万达养生城、普利小镇等项目使黄姚物质空间扩容、增容巨大。

(二)黄姚古镇的非物质文化空间变化

黄姚古镇非物质文化空间的变化非常大,这一变化改变了黄姚古镇的空间格局。

促使黄姚古镇非物质文化空间变化的主要因素,是黄姚古镇的根文化发生了变化。

1. 黄姚古镇的文化现状

目前,黄姚古镇的文化现状如下:

(1)物质文化遗产得到很好保护并“人为”强化,比如街区建筑的修缮、亮化、美化等;注入新文化元素,比如民宿客栈、酒吧、餐馆、排档夜市等。

(2)外来的非物质文化逐渐注入,如居住文化、餐饮文化、酒吧文化、茶艺、音乐、装饰艺术、园林景观、灯光色彩等。特别明显的是夜市排挡餐饮文化逐渐成为古镇夜生活的主角。

(3)本土的非物质文化逐渐弱化,并慢慢退出古镇街区。如五花阵、舞板凳龙、舞狮、舞鱼、舞龙、扮龙、唢呐、提灯、扮饰等当地民间传统文娱活动逐渐被弱化。

从《黄姚古镇重要文化现状一览表》中我们不难看到如下:

(1)得到修缮的文化遗产15 项,其中,物质文化遗产14 项,非物质文化遗产1 项。

(2)离开黄姚古镇传统街区的文化15 项,全都是非物质文化遗产。

(3)进入黄姚古镇的文化13 项,其中,物质文化6 项,非物质文化7 项。

2. 原住民社区消失与文化守望者、传承者迁移

本土的非物质文化弱化并退出古镇街区的根本原因是原住民社区的向外迁移。

开发商进入黄姚古镇之后,部分古镇居民先后迁移出祖居地,在古镇之外建立新的家园。随着古镇原住民的生活空间挪移,古镇本土文化(根文化)自然而然地随着原住民(黄姚根文化守望者与传承者)迁移出古镇。古镇本土文化(根文化)在失去文脉集聚平台空间(古镇祖居地)之后,逐渐淡化,最终有可能失散在岁月之中。

黄姚古镇本土文化(根文化)空心化,只留下古镇的有形驱壳——486 幢明清古建筑、10 处亭台楼阁、20 座寺观庙祠、11 桥梁。好比一台电脑,只有硬件,缺乏软件,成为摆设物件。而传承千年、生生不息、古镇最本源的活力源泉——古镇本土文化(根文化),则被严重地忽视。

古镇缺失人文形态,等于失去前行的另一条腿。即使装上精美、华丽的假肢——以旅游为目的的居住文化、餐饮文化、酒吧文化、茶艺、音乐、装饰艺术、园林景观、灯光色彩、夜市文化等等,黄姚未来的行走也会不顺畅。假肢再精巧,终究是假肢。

3. 整体空间被挤压与文化空间错乱

黄姚古镇的整体空间被挤压、文化空间错乱问题十分突出。

黄姚镇的核心吸引源是古镇原住民生活区域。黄姚古镇的最佳环境空间(自然环境与文化环境的组合)是“古镇+周边田园+秀峰”。

“古镇+周边田园+秀峰”是黄姚镇文旅融合的核心价值所在。

根据黄姚文化产业园区的规划,与古镇一墙之隔即将诞生普利小镇、黄姚东街、梦里黄姚文化城、黄姚百家巷等大体量文旅(旅游地产)项目。如普利小镇将是一个“九千亩世界养生文化度假区”。如此大体量的旅游康养地产项目,无疑对黄姚的古镇环境空间造成不可避免的大尺度挤压。同时,黄姚固有的支撑资源(如水资源)不堪负重,将难以承载。

同时,黄姚古镇传统景观重要构成元素田园不见了、或减少到极限,取而代之的是大体量建筑物体。由于跨越式、大体量的开发,有可能造成黄姚古镇发展所依托的水体、田园、山体、植被等周边环境系统遭到破坏。

因为黄姚古镇传统空间被挤压,外来文化无序进入与介入,使得黄姚古镇原有的文化空间的生态平衡被打破。最明显的表象是,光对阵、唢呐、提灯、五花阵、扮饰、扮龙、舞板凳龙、舞狮、舞鱼、舞龙等本土非物质文化遗产淡出黄姚古镇文化空间。外来的以旅游为目的的居住文化、餐饮文化、酒吧文化、茶艺、音乐、装饰艺术、园林景观、灯光色彩、夜市、文化等进入黄姚古镇文化空间,与486 多幢明清古建筑、10 处亭台楼阁、20 座寺观庙祠、11 座桥梁和广西省工委旧址、广西艺术馆旧址,何香凝、张锡昌、千家驹等文化名人故居寓所无序地揉在一起,造成黄姚古镇文化空间错乱。

黄姚古镇的传统空间形态被挤压,使居民的生活方式、劳作形式、民俗信仰、文娱游艺等非物质文化遗产严重流失,传统文化记忆正在逐渐消失,古镇将失去弥足珍贵的千年时光建构起来的环境空间、人文空间与生态空间。

三、黄姚古镇的空间重构

城郭机理、文脉传承、生活方式、生产形式、风情习俗、文娱游艺等等黄姚故有的古镇元素,没必要苛求,也不应该苛求其一成不变。文化是流动的,就如同江水,唯有流动才焕发生生不息的活力。因此,黄姚古镇的发展,需要黄姚文化不断地重组再生,黄姚文化空间也需要不断地重构。

2017 年7 月7 日,住房城乡建设部《关于保持和彰显特色小镇特色若干问题的通知》指出:

(1)尊重小镇现有格局,保持现状肌理,尊重小镇现有路网、空间格局和生产生活方式。

(2)延续传统风貌,统筹小镇建筑布局、协调景观风貌、体现地域特征、民族特色和时代风貌。

(3)新建区域应延续老街区的肌理和文脉特征,形成有机的整体。

(4)传承小镇传统文化,充分挖掘利用非物质文化遗产价值。保护与传承本地优秀传统文化,培育独特文化标识和小镇精神。

《关于保持和彰显特色小镇特色若干问题的通知》为黄姚古镇的发展指明了方向。

(一)保护“根文化”留驻黄姚文化核心元素

黄姚古镇的“根文化”是黄姚文脉传承与发展的基础,是黄姚空间重构的人文基石。

黄姚古镇经历千年的岁月锻造打磨,拥有丰富的物质遗产与非物质文化遗产,体现了以“黄”“姚”为主体的姓氏血缘文化、祖宗崇拜、伦理观念、典章制度、建筑风格、地域特色等等构成的黄姚“根文化”。

黄姚“根文化”有着深厚悠久的文化积淀、丰富翔实的历史信息、意境深远的文化景观。因此,黄姚古镇文化发展,应在保护“根文化”上下功夫。

首先,应将黄姚古镇“根文化”的保护作为建设特色小镇的重要任务。以“历史的真实性、风貌的完整性、生活的延续性”为保护原则,适时出台相关的保护规划、条例或办法,为保护好黄姚古镇“根文化”奠定法律基础,从而使黄姚古镇“根文化”得以传承与发展,做到既保护黄姚古镇的“根文化”,又保护其生存与发展的文化空间。

其次,应加强政策扶持,将黄姚古镇“根文化”的保护利用纳入黄姚开发建设总体规划,并采取多种手段筹集古镇“根文化”保护资金,对相关的文化遗产进行抢救保护、活态传承、科学利用。

最后,充分尊重黄姚古镇“根文化”的地方性、乡土性,坚持黄姚原住民为“根文化”保护与传承主体。同时,通过政策引导、制度约束,不断提高管理者、开发商和黄姚原住民对黄姚古镇“根文化”的保护意识,自觉传承与发展黄姚古镇“根文化”,在发展中珍视历史传承,在创新中维系新老居民对黄姚古镇的地方认同与文化认同,让新老居民“望得见山、看得见水、记得住乡愁”,从而使黄姚古镇建设步入“保护促进利用、利用强化保护”的良性循环的轨道。

(二)充分激发黄姚古镇本土文化的内生力量

古镇本土文化的内生力量是黄姚古镇文化发展的原动力,要充分激发黄姚古镇本土文化的内生力量,防止外部力量挤压内生力量的发育、成长。

黄姚古镇文化发展要解决诸多矛盾或关系,不仅仅是内生力量和外部力量,还有古镇与新城、资本与资源、常驻与旅居、归乡与下乡、生产与生活、生存与生命,生态与文化,等等。

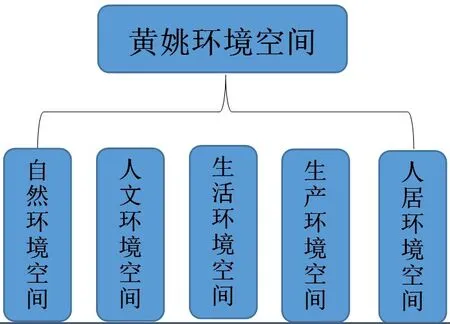

在黄姚古镇未来的发展中,内生力量是主要的,外部文化必须尊重本土文化,不能侵害黄姚古镇的“根文化”,黄姚古镇的开发建设不能伤及黄姚本源环境空间——自然环境空间、人文环境空间、人居环境空间、生产环境空间、生活环境空间。

黄姚古镇文化发展的本质是提高黄姚居民对“根文化”的认知能力与传承动力。因此,必须树立居民在黄姚古镇文化发展中的主人翁意识,重振居民在古镇文化发展中的主体地位,激发居民在古镇文化发展中内生繁荣能力。黄姚环境空间结构如图1所示。

图1

3. 建立现代黄姚文化发展体系

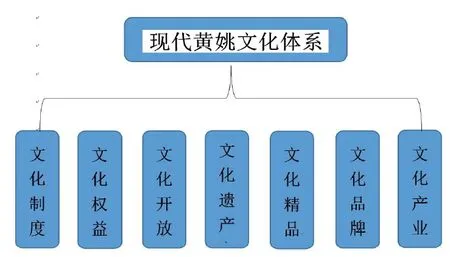

建立现代黄姚文化发展体系是黄姚古镇文化发展的保障。

现代黄姚文化发展体系包括建立文化制度、保障文化权益、促进文化开放、保护文化遗产、催生文化精品、铸造文化品牌、发展文化产业。

现代黄姚文化发展体系结构如图2 所示。

图2

(四)重构黄姚文化空间

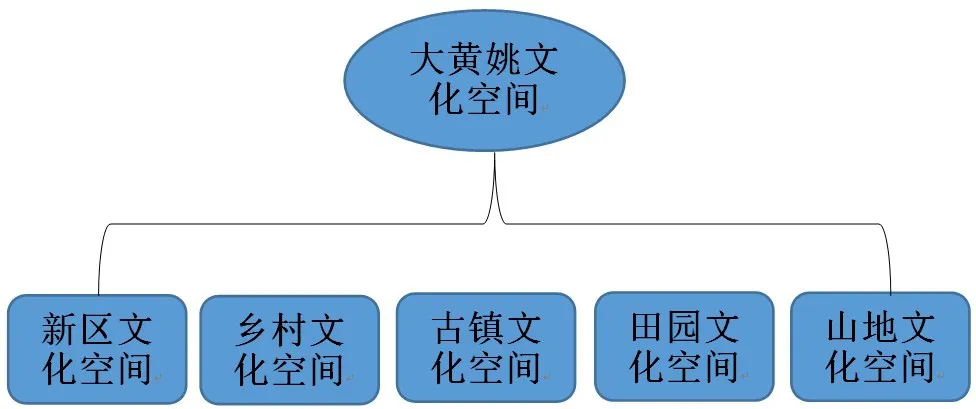

这里所谈的黄姚文化空间,指的是大黄姚文化空间,黄姚古镇区域的文化空间仅是其中的核心部分。

文化空间与生活空间是一个不可分割的整体,文化空间的产生及发展,与生活空间形态息息相关。

重构黄姚文化空间,关键在于合理进行空间规划,空间布局应疏密有度,古镇空间与新区空间、乡野空间、山野空间等之间应有合理的空间距离,以产生最佳视觉效果与生态环境效果。

大黄姚的文化空间结构如图3 所示。

图3

特别是黄姚古镇空间不能随意地让开发项目挤占。古镇的良性发展(旅游、文化等方面),必须留足生态空间、生活空间、生产空间。因此,必要的“空间退让”将是黄姚未来发展的一个关键性问题。一些开发性项目,必须与黄姚古镇区域有一定的空间隔离带,避免喧宾夺主,造成对黄姚古镇的空间挤压。

另外是转变方式,将黄姚的空间内挤转化为空间外延。在优化黄姚古镇空间的同时,逐步延伸到周边的乡村、田野、山野,以文化旅游村、田园综合体、生态旅游区、康养综合体、休闲度假区、森林公园、河湖公园、湿地公园、农业园区等为依托,建构大黄姚空间。

可以喻为黄姚古镇是月亮,文化旅游村、田园综合体、生态旅游区、康养合体、休闲度假区、森林公园、河湖公园、湿地公园、农业园区是一颗颗璀璨明星。只有众星捧月,才能显出月亮的皎洁美丽。