《天津海关贸易年报》中的近代蒙古地区对外贸易发展变迁

2020-07-23黄志敏

黄志敏

(1.内蒙古大学 蒙古学研究中心,内蒙古 呼和浩特 010021 ;2.内蒙古财经大学 旅游学院, 内蒙古 呼和浩特 010070)

一、海关档案中的天津口岸进出口贸易变迁

第二次鸦片战争中清政府的失败导致了《天津条约》和《北京条约》的签订,也意味着新的贸易口岸的开放。其中,1860年的天津开埠意味着北方沿海城市开始对外开放,也意味着在天津辐射下的广大腹地正式纳入到国际贸易市场体系之下。1861年3月23日,天津新建海关,1840年鸦片战争之后清政府实施的封建海关业务基本上都被天津海关新关接管,自此之后开始有比较完整的数据记录天津口岸进出口贸易情况的变化。

天津海关档案主要包括贸易册和贸易年报。贸易册主要记录了天津口岸直接进口、出口货物的数量、价格、运往国,由其他海关转运至天津海关的货物,由天津海关转运至其他海关的货物。贸易年报则是由历任天津海关税务司呈递给海关总税务司的年度报告,内容往往涉及本关税课、土货贸易 、内地贸易、内港行船、沿海贸易、口岸城市与内地间的交通及当时中国的政治事件、社会事件等。

从1861年至1937(1)天津海关贸易册对于天津口岸进出口贸易情况的统计始于1861年,终于1946年。文章选取的天津口岸海关贸易册及贸易年报资料以1861年—1937年作为研究的时间断限,是出于几方面考虑:首先,1860年天津正式成为“约开口岸”,记录天津口岸进出口贸易情况的海关贸易册自1861年开始发布。1937年,随着全面抗战的爆发,天津口岸及其腹地的经济也转入战时经济。此后,天津口岸的进出口业务完全被日本的军事侵略和部署所控制,腹地经济亦受到战争的影响,因此,战时天津口岸及其腹地对外贸易的发展需要另做专门研究,所以本文研究的下限截止于1937年。年天津口岸进出口贸易额度的变化如下表所示:

表1 1861-1937年天津口岸出口贸易额统计(2)根据天津社会科学院出版社1993年出版的姚洪卓《近代天津对外贸易(1861-1948)》附录表1编制。

表2 1861-1937年天津口岸进口贸易额统计(3)根据天津社会科学院出版社1993年出版的姚洪卓《近代天津对外贸易(1861-1948)》附录表1编制。

使用现代统计工具对以上两表进行分析,我们可以发现1861-1937年天津口岸的进出口贸易呈现出以下变化趋势:

由图1和图2可以看出,从1860年天津正式开埠到20世纪30年代后半期,天津口岸的进出口贸易额度偶尔会有波动,但在总体上保持向上攀升的趋势,相较于进口额的增长,出口额的增长更为更为平稳,这些都说明天津口岸的对外开放程度在不断加深。

此外,由图1可以看出天津口岸的出口额度自1931年达到峰值216796940海关两之后迅速滑落,直至1935年才有所改善。天津口岸出口贸易的衰落除了与华北政局动荡,社会不稳,灾荒频仍有关,更重要的原因应该是受1929年至1933年世界经济大萧条的波及,欧美市场减少了对进口货物的需求,中国作为其原材料供给地的出口额度势必会减少。

由图2可以看出天津口岸的进口额度自1929年达到峰值148595467海关两之后也迅速滑落。天津口岸进口额的减少亦与世界经济大萧条有关,受经济危机影响欧美国家的生产制造企业纷纷破产,导致向中国输入商品数量的减少,而且由于出口额度的降低,致使中国依赖于出口贸易的相关人士经济收入减少,购买力下降,对进口商品的需求自然会减少。

通过海关贸易册及贸易年报的记载,可以得知由广大腹地运往天津的商品,即所谓的“土货”,主要包括猪鬃、棉花、皮毛、鸡蛋、花生、小麦、杂粮、药材等。海关贸易册虽然没有记载出口土货的来源地,但是贸易年报的报告内容为推测出口土货中有哪些来自于蒙古地区提供了线索。《天津海关贸易年报》中有相当一部分篇幅都提到内外蒙古是羊毛、骆驼毛、皮张的重要来源地,是茶叶运销俄国以及由俄国复运中国内地的重要中转地,这些内容也与其他史料诸如地方志、游记中所提及的蒙古地区的贸易状况相印证。

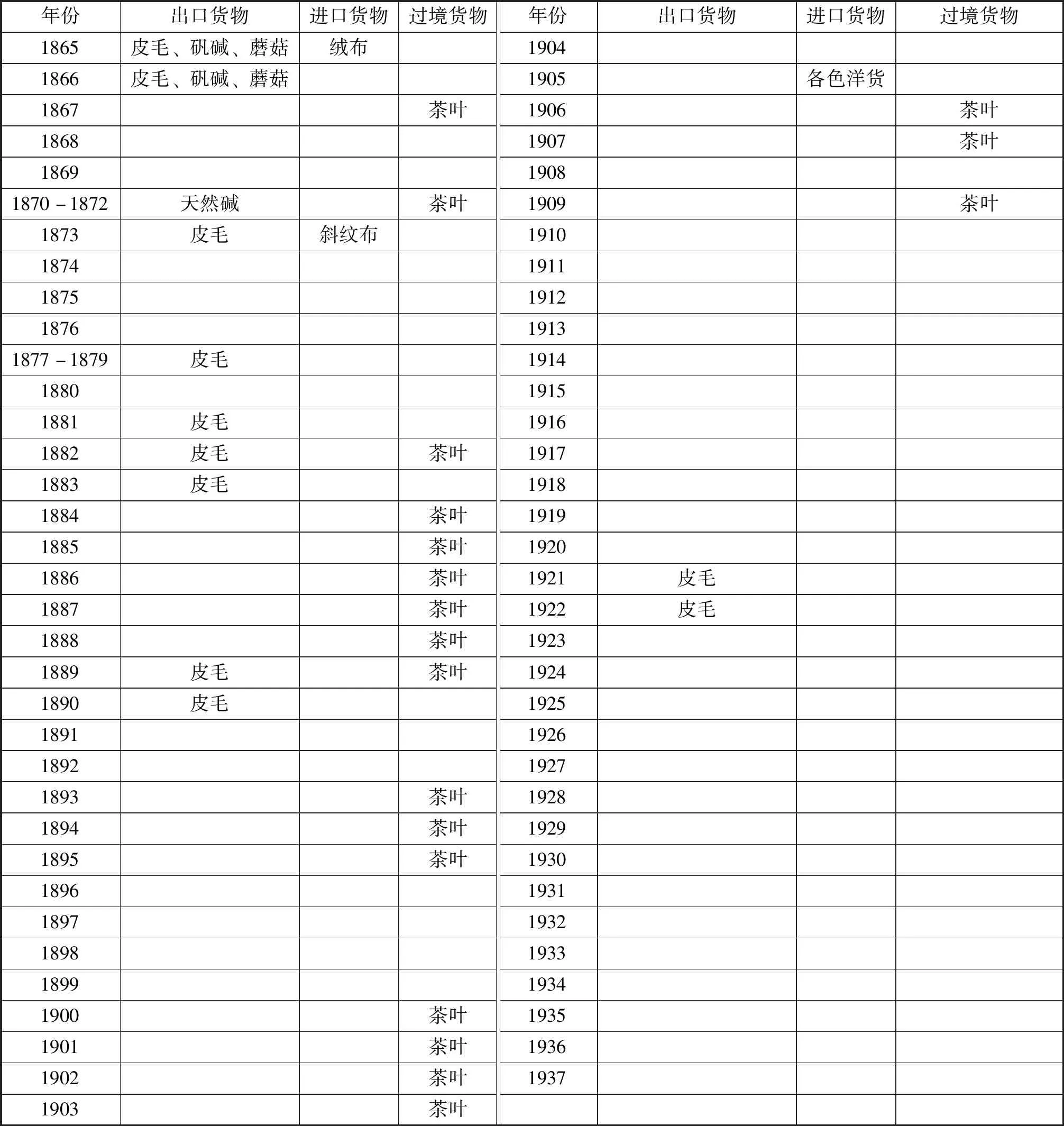

表3 《天津海关贸易年报》中关于蒙地出口、进口、过境货物的记录

二、《天津海关贸易年报》关于蒙地皮毛贸易的记载

根据天津海关贸易册的记录可知在天津口岸的出口贸易中,农、牧产品始终处于支柱地位,其中皮毛的主要供应地就是蒙古地区。虽然从清朝前期开始,内地商人就已经在内外蒙古进行皮毛购销活动,但是他们所从事的皮毛贸易主要局限于区域性的商品流通渠道,即将皮毛类货物从蒙古地区运往中国内地进行销售。而1860年天津开埠以后,蒙古地区的各种皮毛开始通过天津口岸直接运往国外或者转运至上海口岸再运往国外。

1865-1937年的《天津海关贸易年报》中出现蒙地皮毛贸易记载内容的年报有11份。《天津海关贸易年报》的报告内容首次出现“蒙古”字眼是在1865年,当时的天津海关税务司威廉·贝克在报告中写道:“蒙古有辽阔无限之草原,除牛羊之外罕有所出”。然而在此时的出口货物中,皮毛占据的数量是微乎其微的。结合1865年的天津海关贸易册会发现这一年由天津直接出口到外洋的羊毛只有3.7担,由天津运往其他开埠口岸的羊毛有130担,骆驼毛有737.94担,但是特别引人注意的就是这一年的海关贸易年报中也提到这一时期运达天津口的绒毛主要出产地是蒙古高原,“绒毛之运达天津者,分别来自蒙古、喇嘛庙附近及其更远之处。”(4)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1865年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第5页。从《天津海关贸易年报》中可以看出,运达天津的绵羊也主要产自于蒙古地区,“供应中国本土之绵羊,皆出自蒙人之羊群。”(5)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1866年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第27页。报告还指出蒙古地区的牧民虽然对于羊群疏于照料,但是绵羊产量很大,虽然经过长途跋涉抵达天津,但是价格仍很低廉,“货源如此充足,乃至经200英里长途始抵本埠之一只活绵羊在天津之价格,仅为10先令,或折洋2.5元。”(6)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1866年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第28页。因为蒙古地区的皮毛加工技术欠发达,加工的皮毛不够精细,因此这些羊只被从蒙古地区赶往天津取毛、剥皮,加工成能够满足市场需求的皮毛产品。

1873年《天津海关贸易年报》提及天津口岸的出口货物主要有毛毡、毡帽、马毛、各类皮货、绵羊毛、山羊毛、骆驼毛、牦牛尾、水牛角及水牛皮。报告特别指出在这些出口货物中除了毛毡和毡帽是由直隶省制作之外,其他货物都产于蒙古地区。虽然这一报告的内容并不是很确切,譬如水牛角及水牛皮就并非是蒙古地区的出产物,但是仍在一定程度上说明蒙古地区是皮毛类货物的重要出产地。

从1873年开始,《天津海关贸易年报》中开始记载的蒙古地区骆驼毛的出口。1877年至1879年的《天津海关贸易年报》对于自1868年到1878十年间自天津口岸出口的骆驼毛数量变化进行了总结:“此种蒙古平原之土货,而见诸近三年间津海关所出统计册者,乃是极其出色而有希望之出口品目之一。1868年经本埠出口之数不过309担,浏览后几年之统计册时,则发现骆驼毛之出口继长增高。1875年之出口量已达4071担,但转年则逾此数一倍有奇,或计9824担,1877年其出口量进而达于13384担,估值关平银86998两。但该年对外洋销场之投放量似乎供过于求,出口商则因之亏本。其后两年内之出口量颇见萎缩,1878年为11592担,而1879年仅9802担。但此货已觅得销路。”(7)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1877-1879年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第102页。1889年的《天津海关贸易年报》又提及骆驼毛出口大增,“有25680担91斤,较光绪十四年之数多增1207担,自前八年以来,此次之出口为最多”(8)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1889年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第156页。,并指出这些骆驼毛主要来自于山西、北京以及归化。

1881年的《天津海关贸易年报》记载山羊皮褥出口大增,从1880年的125328张增加到1881年的214545张,“率多来自喇嘛庙(9)即多伦诺尔,今内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县。之山羊皮褥,其不同货色于年产量中所占比例如下:本色者,计占七成;漂白者,占二成;黑色者,则占一成。”(10)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1881年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第121页。1883年的《天津海关贸易年报》再次说明山羊皮褥作为天津口的大宗出口物主要产于蒙古地区,“山羊皮褥再度大量转运出口,总计344676张,其供给量为迄今之次多者。为供备上述出口量之皮褥,则须屠宰689352只山羊,此事一经指明,则可对蒙古草原之放牧潜力有所了解。”(11)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1883年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第130页。1882年的《天津海关贸易年报》提到山羊皮褥出口持续增长的情形,原因在于国际市场需求的增加,“山羊皮褥,其1881年之发运量虽较1880年约增一倍,但本年之出口量又远多于上年。究其骤增之故,实因美国需求孔殷,而此销路勃兴于1881年秋季者,据云需要皮褥装备卧车及别种铁路车所致。”(12)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1882年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第127页。

在《天津海关贸易年报》提到的出口货之中,羊绒也赫然在列。1866年的《天津海关贸易年报》引用J.韩德森提供的资料指出蒙古地区的羊绒质量很差,“蒙古东部之绵羊,其上等者绒、毛相杂,以毛居多,而多数绵羊似乎仅有可供覆盖之粗毛。土著素以羊绒制毡,似乎颇合此用。上等羊绒之由本埠运赴英国者,只适于制造粗毯,或类似之用途。”(13)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1866年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第28页。这一说法也佐证了由天津口运抵外洋及其他口岸的羊绒(羊毛)也主要来自于蒙古地区。羊绒(羊毛)出口数量持续增长在1890年的《天津海关贸易年报》又被提及,“羊绒又见其增,自光绪九年出口之数8000余担起,年加一年,至十五年已有62500余担,十六年则又增至80600余担,此货价廉,故外洋营运此货者大获其利。因查此货来自蒙古,日出日多,将来本口出口之数,必足与外洋来货相敌,亦意中之事也。”(14)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1890年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第159页。

《天津海关贸易年报》还提到了皮毛在蒙古地区的主要买卖集散地。卡拉(即丰镇)是绵羊毛的主要集散地。喇嘛庙是山羊皮褥的主要集散地。归化城沿袭了其在清代前、中期作为牲畜销场的角色,是蒙古地区销售骆驼毛的“唯一之定期销场”,(15)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1877-1879年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第102页。1879年的《天津海关贸易年报》指出运往天津的所有骆驼毛有95%是从归化城这一销场购得的。

至于说运送货物的交通工具,《天津海关贸易年报》也多次提到将皮毛由蒙古地区运往天津口的交通路况极差,车辆难以通行,全凭骆驼运送,由于骆驼运输受自然条件影响较大,往往会导致运费大幅度上升。1866年的《天津海关贸易年报》引用俄国人丁柯斯基(Timkowski 1790-1875)在其蒙古游记中的记载说明交通状况不佳对羊绒贸易的影响,“在蒙古各大城镇,绒毛以颇低之价即可得之,但因运输工具不足,加之华人仆役之奸诈,致羊绒一经抵达天津,其附加费用间或占最初成本之100%;复由天津运往英国,又因奇缺直达船只,遂使费用约占天津原价之66%,是故洋商自本埠所发羊绒,至今获利甚微”(16)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1866年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第27页。。由《天津海关贸易年报》可知,至少在20世纪以前,清代修筑的驿道在天津与蒙古地区之间的交通运输中仍然发挥着重要作用,在这些传统驿道上运送货物的也是以畜力为主的交通工具,落后的交通路径及交通工具导致运送货物的时间较长,畜力交通运输,譬如骆驼运输,受到自然条件制约的几率较大。1873年的《天津海关贸易年报》就总结过此种情况对商人利益的影响,“经营蒙古土产者所须战胜之诸多大碍则是:远隔条条恶路之销场由彼至津之运费,以及货抵本埠须兼旬累月,而致伤投资之利”(17)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1873年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第86页。。

纵览天津海关贸易册可知,从开埠之初始皮毛就在天津口岸的出口货物中占据一席之地。《天津海关贸易年报》的记载则表明天津口岸的出口皮毛种类极为丰富,包括骆驼毛、羊毛、羊绒、山羊皮,这些皮毛大部分产自或购于蒙古地区,皮毛贸易传统的区域性市场流通在出口贸易的带动下,外向化及市场化程度进一步加深。

三、《天津海关贸易年报》关于蒙地茶叶贸易的记载

早在清代中期,经由外蒙古恰克图的茶叶贸易就已经非常繁盛。《蒙古志》记载:“砖茶出口初甚鲜少,后渐繁盛,以值价计之,乾隆二十二年岁出四万八千四十八贯,至嘉庆年间增至二十二万八千四百九十九贯,至同治年间竟增至五百九十七万六千二百四圆。据恰克图税关调查,道光二十一年以后,十年间所收茶税,四百八十万八千八十四圆,咸丰元年以后,十年间有四百八十二万七千九百九十圆。”(18)姚明辉辑:《蒙古志》,载《中国华北文献丛书》第四十七卷,北京:学苑出版社,2012年,第33页。在18世纪至19世纪上半期,茶叶销往俄国主要局限于中俄恰克图边境贸易活动中,俄国商人无法深入中国内地直接采购茶叶,销往俄国的茶叶主要都是由中国的山西商人从产茶区贩运至恰克图再卖给俄国商人。可以说这一时期,华商和俄商在茶叶贸易上的地位是平等的。然而19世纪60年代的天津开埠则打破了这一平等局面。

1865-1937年的《天津海关贸易年报》中出现蒙地茶叶贸易记载内容的年报有19份,这些年报内容也反映出传统的中俄恰克图边境贸易逐渐发展为陆路贸易的变化轨迹。

1865年的《天津海关贸易年报》就提到在砖茶在蒙古地区销路很广,比现银还受欢迎。从1867年开始,《天津海关贸易年报》开始记录天津口岸茶叶的进出口情况。1870-1872年的《天津海关贸易年报》在报告内容中转引华商的控诉,指出天津口岸的茶叶贸易主要由俄国商人操纵,他们在中国南方的茶叶产区设置公司,可亲自监制茶叶。俄商将在产茶区制成的茶叶从天津用船只运往通州,之后用骆驼一路运至恰克图,而运送的最终目的地不一定是俄国,“抵达俄国之砖茶为数无几。茶叶大半销用于蒙古及西伯利亚。”(19)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1870-1872年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第78页。1877-1879年《天津海关贸易年报》指出通过天津过境运送的砖茶虽然在天津海关报关记录的是要运往恰克图,但是实际上这些砖茶的十分之七主要的运往地和销售地都是在蒙古地区,只有俄国商人在经营砖茶贸易上能够获利,在陆路茶叶贸易上俄国商人可以说没有对手。由这两份海关贸易年报记载的内容可知彼时的茶叶贸易主要操控在俄国商人手中。俄国商人利用从俄中《天津条约》《北京条约》《陆路贸易章程》中获得的最惠待遇及各项免税条款,将从中国内地购得的茶叶以出口货的名义通过天津口岸运送,运送途中则将这些茶叶大半销于内外蒙古地区。较之于华商将茶叶从内地运往蒙古地区还需缴纳各项子口税而言,显见俄商在关税优惠之下销售茶叶更具有优势。

与皮毛贸易一样,经过蒙古高原运送茶叶的交通工具在大多数情况下仍然要依靠骆驼,1885年《天津海关贸易年报》就指出:“陆运俄国之茶叶未见增多,然此项贸易苟非由于缺乏横贯蒙古之运输工具,则必远逾于今日。骆驼之供给量因疫病而大为缩减,只能求得少量之阉牛;此种情形显然对循此路之茶叶发运量有所制约。”(20)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1885年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第137页。1886年的《天津海关贸易年报》提及:“至于陆运俄国之茶叶贸易,红茶较之上年增有40567担,或曰几溢50%,取此路之砖茶运输量则盈有55000担。”(21)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1886年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第139页。茶叶贸易之所以如此繁荣,报告也指出是因为这一年蒙古地区的牧草长势丰茂,而运送茶叶的主要役畜——骆驼则是以牧草为生的,牧草的繁茂与否对于茶叶贸易的影响甚远。根据这两份贸易年报所提及的内容可知,由于饲养骆驼的不可控因素,诸如疫病的发生,水草的丰歉都会影响到骆驼的生存、供给,进而影响茶叶的运输量。

20世纪以来《天津海关贸易年报》对于茶叶贸易的记载则表明,随着铁路的纷纷修建,骆驼运输逐渐失去了其在蒙地运输工具上的主导地位。1903年的《天津海关贸易年报》即指出因为西伯利亚铁路(22)即1903年竣工的东清铁路。竣工,导致当年由陆路经过恰克图运往俄国的茶叶数量急剧减少,“本年运赴俄国茶叶价值1,932,102两,上年4,027,828两。蒙古养骆驼之家往年获利,现在迥不如前。”(23)天津市档案馆编:《天津海关档案》第十六册《光绪二十九年天津口华洋贸易情形论略》,天津:天津古籍出版社,2013年版,第11107页。此外,铁路的修建也导致经由天津口岸运往蒙地茶叶数量的减少,1916年的《天津海关贸易年报》提及“砖茶跌落,亦堪注意。计减72,580担,闻有若干,系由汉口经铁路运赴张家口,分运蒙古各处,不似从前,均由天津经过矣。”(24)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1916年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第338页。这也表明运往蒙古各处的茶叶总量未必是减少的,但是由于20世纪以来铁路轨道的联通,茶商们会倾向于选择更为便捷的运送茶叶方式,有相当一部分茶叶不再经由天津口岸运往蒙地,此时《天津海关贸易年报》对于入蒙地茶叶数量的记录自然也呈下降趋势。

四、《天津海关贸易年报》关于蒙地其他进出口贸易情况的描述

蘑菇作为蒙古地区的出口物曾见诸于《天津海关贸易年报》中。1865年《天津海关贸易年报》指出:“蒙古之出口货中,蘑菇堪以一提。1864年其出口量达340担,人尽视为席上之珍。”(25)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1865年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第7页。1866年《天津海关贸易年报》提及蒙古地区的蘑菇,碱皂及皮货是其地的主要出口货物。然而,其后的《天津海关贸易年报》未再记载蘑菇出口。

由《天津海关贸易年报》中可知用以制造肥皂的矾碱也是蒙古地区的重要出产物,1865年《天津海关贸易年报》指出蒙古地区所产矾碱被大量运销南方,“每年达7000担至10000担不等。此物为一种动物碱、或锂,在张家口附近之蒙古边界有所发现。矾碱以两担为一大块,借每峰承担两大块之骆驼载运而来。”(26)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1865年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第5页。虽然在1865、1866、1870-1872年的《天津海关贸易年报》中都将矾碱归入到出口货中,但之后的贸易年报中未再提及矾碱出口。结合天津海关贸易册中记载的矾碱转运其他口岸的情况来看,笔者推测矾碱主要运往国内其他地区用以制造土肥皂。这个时期的欧美国家已经具备了以化工方法制造肥皂的技术,矾碱所制造的“土肥皂”难与“洋肥皂”竞争,因其价格低廉,所以主要行销于国内市场中。

《天津海关贸易年报》有少量篇章零星记载了蒙古地区的进口贸易情况。由前文可知,天津开埠之后,其进口贸易量基本上呈现逐年攀升的趋势,然而《天津海关贸易年报》在记录天津口岸的进口贸易情况时,很少提及进口货物在蒙古地区的销售情况。1866年的《天津海关贸易年报》提到:“蒙古分得之进口货寥寥无几”,还提到产于俄国的绒布“之品质最次者,现供蒙古草原之居民销用”(27)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1866年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第18页。,这表明在当时由于自给自足的自然经济占主导地位,蒙古高原居民对于进口货物的需求极低,对进口货物的品质也没有特别要求。然而这种低需求状况逐渐发生了改变。1873年的《天津海关贸易年报》提到“在归化城经营骆驼毛之华商,十分奇怪,彼等宁以其货易取30吋之上等斜纹布而拒收宝银。经蒙古染色之斜纹布其货样已寄往曼彻斯特,以试看此种深得蒙人垂青之颜料,在英国能否善加仿制”(28)吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865-1946)》,载《1873年贸易年报》,天津:天津社会科学院出版社,2006年版,第86页。。由此段记录可以推知随着出口量的增加,蒙古高原居民的经济收入也有所增加,从而提高了他们对于内地制造货物的乃至于进口货的消费能力,欧洲的制造商甚至要响应蒙古市场的需求制作一些商品。

四、结语

第一,清代蒙古地区对外贸易的发展并非是在一朝一夕间形成的,而是有着深远的历史背景。蒙古地区的游牧生产方式无法实现完全意义上的自给自足,中原地区对蒙地所产皮毛、牲畜、药材、矿产也有所需求,因此在明代,即使在政治上处于对立状态,蒙古各部仍然持续性地与明朝统治下的中原地区商民保持着商贸往来,这种商贸往来并未因中原政权的更迭而终止。

清廷取代明朝入主中原之后,在蒙古地区执行封禁政策,藉此加强对蒙古各部的分割、控制,并可以隔绝蒙古地区与中原地区的联系。然而受诸种因素的影响,使得封禁政策的执行,特别是蒙地与汉地商民之间的商贸互动出现禁而难止的局面,面对此种状况,清廷最初在蒙古地区推行边境互市贸易政策,准许蒙古各部蒙人与汉商在清廷指定地点进行商品交换。《蒙古志》中对此有所记载:“蒙古贸易向有定所。国初今喀尔喀于张家口、古北口贸易。康熙间,今额鲁特于张家口、归化城贸易。三十六年,今鄂尔多斯于定边(系属陕西延安府)花马池贸易。雍正五年,今青海于西宁贸易。”(29)姚明辉辑:《蒙古志》,载《中国华北文献丛书》(第四十七卷),北京:学苑出版社,2012年版,第37页。

然而,边境互市贸易的商业辐射范围及强度毕竟有限,逐渐难以满足蒙地与汉地之间商品交换程度加深的需求,特别是汉商亟待深入蒙古腹地获取当地土产,因此,清廷逐渐吸取以前王朝的经验,在蒙古地区与中原地区的商贸往来中,实施官方严厉监管下的“照票制度”(30)照票制度并非清朝首创,古已有之,自唐朝已有相关记载,是古代王朝出于政治、经济、军事上的考量,对通过关口之人利用通行证进行管控的一种手段。清朝的照票制度是对以前王朝经验的沿袭,这也是清朝禁蒙政策的结果。一方面,为了防范蒙古各部对清朝统治的威胁,清朝政府在蒙古地区实施严格的封禁政策,对蒙古各部之间的交往进行分割、控制,更将这种封禁政策扩大到禁止蒙古各部与内地汉民之间进行私下交往。另一方面,蒙古各部的游牧经济属性决定了他们对内地的农业经济有一定的依赖性,完全的封禁蒙古各部与内地的经济交往会影响蒙人生计,影响蒙古地区的稳定性,在权衡利弊之后,清朝政府采取了比较灵活的照票制度,允许内地汉民在清朝政府设定的框架之下与蒙古各部往来。,汉商领取照票之后得以深入蒙古腹地获取更多、更丰富的土产,偏远牧区的蒙人也可以获取依靠游牧生产方式无法生产的诸如茶叶、布匹等各种日用品。

商贸的繁荣与城镇的发展形成联动,譬如修筑于明代的归化城在清代仍然是蒙古地区的商业贸易重镇,并在之后蒙古地区对外贸易的发展中持续性地发挥着作用。

第二,清代蒙古地区对国际市场的开放并非肇始于天津开埠,早在1689年(康熙二十八年),清朝与俄罗斯签订第一个中俄条约,即《尼布楚条约》,正式开展双方政府认可下的边境贸易交往。当时清朝与俄罗斯之间的边境贸易主要集中在外蒙古的库伦进行,库伦的边境贸易规模越来越大,许多商人聚集在库伦进行商贸活动,由于当时清廷对库伦的边境贸易基本上处于无管理的状态,商人之间甚至发生了诸多纠纷,这引起了清廷的注意,于1720年(康熙五十九年)正式设置官员管理库伦边境贸易,并将照票制度推行至对库伦贸易的管理中。

1728年(雍正六年),清朝与俄罗斯签订《恰克图条约》,将位于外蒙古的恰克图一分为二,恰克图城的一边设置俄国开展边境贸易的销场,俄国沿用了“恰克图”的名字,另一边设置清朝开展边境贸易的销场,人们习惯上称之为“买卖城”(清朝官方一直把两方的销场统称为“恰克图”)。自《恰克图条约》签订之后,恰克图成为清朝与俄罗斯进行边境贸易的主要地区,恰克图也逐渐确立了在清朝与欧洲贸易中的垄断性中介地位,这种局面持续了一百多年,直至19世纪40年代随着中国东南沿海通商口岸的陆续开放,恰克图逐渐失去了垄断地位。

从17世纪至19世纪上半叶,相较于清朝统治下的其他地区,反而是商品经济相对落后的蒙古地区率先被纳入国际贸易市场,外蒙古的库伦、恰克图成为清朝与俄国进行国际贸易的商业重镇,内蒙古的一些城镇诸如归化城也间接地在国际贸易中发挥着作用,担当国际贸易中商品、货物中转站的角色。然而,这一时期的清俄贸易受到清廷的诸多限制和监管,俄商的商业活动也被严格限制在库伦、恰克图这些地方,不得深入蒙古其他地区开展商贸活动,因此当时的清俄边境贸易对蒙古地区的影响是比较微弱的。

第三,19世纪60年代之后,随着天津开埠,作为天津传统经济腹地的蒙古地区的国际市场随之也发生了变化,由过去的以俄国市场为主转向以英国为首的欧美市场为主。正如《天津海关贸易年报》所述,距离天津较近的内蒙古的广大城镇诸如归化城、包头、多伦诺尔等成为经由天津口岸出口的皮毛产品的主要出产地和集散地,外蒙古的恰克图亦延续了以前清俄之间茶叶贸易中转地的角色。然而,与17、18世纪清俄贸易不同的是藉由各类不平等条约,天津开埠之后洋行、洋商的活动范围不再局限在有限的开埠口岸,而是逐渐深入到包括蒙古地区在内的天津口岸的广大腹地,当时归化城有“德国的德华洋行、隆昌洋行,美国的慎昌洋行、美丰洋行,英国的怡和洋行、和记洋行等分支机构”(31)黄丽生:《由军事征掠到城市贸易:内蒙古归绥地区的社会经济变迁》,台北:“国立”台湾师范大学历史研究所印行,1995年版,第442页。;包头有“英商仁记洋行、平和洋行、怡和洋行、慎昌洋行、聚立洋行和成记洋行,还有日商和德商的洋行共计十数家”(32)中国人民政治协商会议内蒙古自治区委员会文史资料委员会编:《内蒙古工商史料》,载《内蒙古文史资料》(第三十九辑),呼和浩特:内蒙古文史书店,1990年版,第220页。;多伦诺尔的洋行“最古者为英商之新泰兴,大约开设在19世纪60年代”(33)乌云格日勒:《清代边城多伦诺尔的地位及其兴衰》,载《中国边疆史地研究》2000年第2期。,与华商商号相比,这些洋行不仅拥有更雄厚的资本,而且在购买土货或输入洋货上都享有极为有利的税收优惠待遇,《归绥道志》记载归化关的杂税征收规定:“凡由天津来城一切粗细洋货、洋糖等概不应税,商民货物由津起运时新关给发执照,凡内地关卡概不应税,”“其羊毛绒出城应税,如洋商采买概不应税”(34)贻谷等修,高赓恩纂,内蒙古图书馆编:《归绥道志》,呼和浩特:远方出版社,2007年版,第574页。。在外蒙古,俄商也利用关税优惠待遇逐渐在商业上占据优势地位。面临洋商的挤压式竞争,并受到政治形势变动的影响,蒙古地区一些传统华商大商号诸如大盛魁在清末之后竟至歇业。

19世纪中叶以后,与当时中国的其他地区一样,洋商、洋行的竞争给蒙古地区的工商业者带来巨大压力,然而也正如《天津海关贸易年报》所示,作为天津口岸的重要腹地,近代蒙古地区贸易变迁并非是割裂存在的,其贸易的市场化程度的加深及外向化程度的发展与天津开埠密切相关,天津开埠使蒙古地区与国际市场的联系更加紧密。