机构投资者实地调研能缓解企业非效率投资吗?

2020-07-16钟芳

摘要:以2013-2018年深圳证券交易所A股上市公司为样本,本文探讨机构投资者实地调研对企业非效率投资的影响。研究表明,机构投资者实地调研能够显著地缓解企业非效率投资。具体来看,机构投资者实地调研对企业投资不足具有显著的缓解作用,对企业投资过度未有显著影响,但持股机构投资者实地调研对企业投资过度具有抑制作用;融资约束在机构投资者实地调研对企业投资不足之间发挥部分中介作用,即机构投资者实地调研通过缓解企业的融资约束来缓解企业投资不足;当证券分析师和买方机构投资者进行联合调研时,更有利于缓解企业投资不足。本文拓展了机构投资者的治理效应,关注了机构投资者实地调研类型的异质性,对于改善我国普遍存在的投资不足现状具有重要意义。

关键词:机构投资者实地调研;企业非效率投资;融资约束;联合调研;持股调研

中图分类号:F830.91 文献标识码:A 文章编号:1000-176X(2020)04-0056-10

一、引言

自2001年我国实施“超常规发展机构投资者”战略以来,截至2018年,全部机构投资者的持仓市值超过沪深两市流通市值的65%,资本市场逐渐呈現“A股机构化”态势。机构投资者凭借着规模化、专业化和独立中介的特性逐渐被视为公司最重要的外部治理机制之一,对企业发展具有重要作用。但机构投资者的治理效应难以直接观测,现有文献主要围绕“持股比例”和“异质性”两方面来研究机构投资者,较少关注机构投资者获取信息的渠道对企业的影响。根据Wind数据库统计显示,自2012年,①深交所上市公司发生实地调研的占比超过2/3并且调研活动分布于全年,实地调研已成为机构投资者与管理者直接接触并获取企业私有信息的重要手段。因此,机构投资者实地调研有效性的研究具有现实意义。

我国企业普遍存在资金闲置和过度投资的问题,Stein[1]与熊家财和苏冬蔚[2]认为,企业面临的信息不对称和代理问题是使企业偏离最优投资规模的根本原因,导致投资过度或投资不足。李维安等[3]、张敏等[4]与Elyasiani和Jia[5]分别从“经济人”(即机构投资者持股)和“社会人”(即机构投资者社会网络)的视角来研究机构投资者对企业非效率投资的影响,但其治理效应并非局限于持股才得以发挥。并且,已有文献发现实地调研不仅成为机构投资者的信息渠道,也影响了企业的决策行为。具体来看,机构投资者通过实地调研能够获取企业的私有信息并通过其调研报告、持股变动等行为向市场释放信号,缓解企业内外部的信息不对称程度,又对管理者形成一种持续的监督压力,进而影响企业的信息披露质量、企业避税、高管薪酬、环境治理、融资约束、商业信用、内部控制有效性和创新决策等方面。企业投资活动是提升企业价值水平的重要手段,但往往伴随较高的风险。本文对企业披露的《投资者活动记录表》进行文本统计之后发现,在实地调研中机构投资者针对企业投资活动的提问数量大约占机构投资者问题总量的1/3,这说明企业投资行为是机构投资者实地调研的热点问题,但现有文献较少地涉及机构投资者实地调研对企业非效率投资的影响。同时,机构投资者实地调研并非是同质性事件,唐松莲和陈伟[6]认为,实地调研的类型影响机构投资者实地调研的治理效应。在此基础上,本文试图解决以下问题:首先,机构投资者实地调研能否缓解企业非效率投资?分别对企业投资不足和投资过度的影响是什么?其次,机构投资者实地调研对企业非效率投资的影响路径是什么?最后,实地调研类型如何影响机构投资者对企业非效率投资?

本文研究贡献主要体现为以下三点:首先,丰富了机构投资者实地调研的相关研究。本文关注了机构投资者的信息和治理渠道,探究了机构投资者实地调研对企业非效率投资的治理效应,将相关研究扩展至企业投资决策。其次,探究了机构投资者实地调研对企业非效率投资的影响路径和机制。本文选取融资约束作为中介变量,对机构投资者实地调研与投资不足的影响路径进行检验。最后,扩展了企业非效率投资的影响因素。以往研究关注了机构投资者持股和异质性对企业非效率投资的影响,本文进一步关注了机构投资者实地调研对投资不足和投资过度的不同影响,并且区分了实地调研类型对机构投资者实地调研与企业非效率投资的异质性影响。

二、理论分析与假设提出

机构投资者是专家群体,具有规模经济的专业能力和信息处理能力,能够克服信息搜寻成本和监督成本等方面对其信息获取行为的影响。据Wind数据库显示,截至2018年末,实地调研已成为机构投资者直接获取企业私有信息的重要渠道之一。企业的投资行为是企业权益价值的重要推动力,投资效率的高低影响企业投资活动带来的价值,因此,企业的投资效率是机构投资者实地调研关注的重点问题。

实地调研通常是机构投资者主动发起的,参与机构主要是证券公司、基金公司和保险公司等。有别于电话会议和媒体采访等其他调研方式,机构投资者通过实地调研直观参观企业,比如厂房、设备和施工场地等,并与企业中高层管理者直接沟通企业的投资决策、投资项目和施工进程等相关信息,易主动获取更多未反映在报表中的信息,形成对企业的新了解和新认识。在调研之后,证券分析师和基金经理等机构投资者通过调研报告、行业报告或者其投资决策向资本市场释放企业信息,有利于缓解企业内外部的信息不对称问题,为企业投资提供良好的融资环境,从而缓解融资约束引发的企业非效率投资。同时,机构投资者具有投资和知识经验的规模性,在实地调研中获取的企业信息是其投资决策的依据。管理者想要机构投资者在实地调研之后对企业进行投资或者想要机构投资者在调研之后向市场释放企业相关的积极信息和信号,以达到股价上升或提高自身声誉的目的,这迫使管理者主动提高企业的信息披露质量和治理水平。李昊洋等[7]发现,机构投资者实地调研有利于降低企业盈余管理水平和避税行为。机构投资者通过实地调研对企业形成长期的监督作用,有利于降低管理者“帝国构建”等自利行为,进而缓解企业的非效率投资。因此,笔者提出如下假设:

H1:机构投资者实地调研能够缓解企业非效率投资。

Stein[1]、屈文洲等[8]与李维安和马超[9]认为,信息不对称问题是导致企业投资不足的重要原因。一方面,企业管理者具有信息优势,占有企业投资活动相关的全部信息,外部投资者和债权人由于信息不对称性无法对企业进行准确评估,进而在融资过程中产生逆向选择问题,导致企业内外部融资方式无法有效替代。较高的外部融资成本使管理者受限于资金问题,迫使管理者不得不放弃净现值大于零的投资项目。另一方面,企业投资活动的高收益性往往伴随高风险,并且投资活动对企业短期业绩存在一定的压力。当企业的信息不对称程度较高时,无论是外部投资人还是内部股东无法有效评价企业管理者的“努力程度”,使管理者由于短期业绩下降受到“惩罚”。管理者出于职业生涯或声誉风险的考虑,倾向于不作为或卸责,放弃净现值大于零的投资机会,进而造成企业投资不足。

相比于财报信息或其他调研活动等信息渠道,机构投资者通过实地调研直接观测企业的项目进程,并向项目负责人和核心员工直接询问与企业投资活动相关的问题,便于其获取时效性较高且企业控制力较低的信息。机构投资者将实地调研中获取的增量信息与以往信息相结合来进一步确认企业已公开信息的可信度,并将企业的现有信息和前瞻性信息反映在调研报告中,或通过其增减持股票等投资行为向市场释放企业信息,进而缓解企业内外部的信息不对称程度,使外部投资者更了解企业的内部信息,有利于降低企业的融资成本,为企业投资活动募集更多的资金,进而有利于管理者把握投资机会,缓解资金限制所带来的投资不足。从另一方面看,机构投资者实地调研释放的信息包含企业投资、经营等活动的第一手资料,有利于增加股价的信息含量,证实管理者的“努力程度”,对管理者形成正向激励,从而降低管理者不作为所带来的投资不足。因此,笔者提出如下假设:

H2a:机构投资者实地调研能够缓解企业投资不足。

在检验了机构投资者实地调研与企业投资不足的显著负相关关系之后,本文进一步探究具体的影响机理。MM理论认为,在完美市场中,企业的投资行为只与投资需求有关,但现实世界中的信息不对称问题和代理问题导致企业的投资行为在很大程度上受到融资约束的影响。机构投资者实地调研能够获取企业的增量信息,并通过发布调研报告或改变投资决策向资本市场传递企业投资活动的信息,使投资者充分认识到企业投资决策的价值和未来发展潜力,有利于缓解企业内外部的信息不对称程度,降低企业面临的融资约束程度,为企业投资活动获取资金支持,进而缓解投资不足。因此,笔者提出如下假设:

H2b:融资约束在机构投资者实地调研与企业投资不足之间发挥中介作用,即机构投资者实地调研通过缓解企业融资约束来抑制企业投资不足。

机构投资者实地调研并非是同质性事件,实地调研类型对企业的治理效应具有异质性影响。在实地调研中,基金公司、保险公司或私募公司等买方机构投资者可能会聘请证券公司分析师共同地调研企业,证券分析师的荐股报告是其投资决策的依据。此时,买方机构投资者和证券公司之间并非是独立的个体,而是具有关联性。那么,机构投资者的单独调研和买卖双方机构投资者的联合调研对企业投资不足的影响是否相同呢?本文借鉴唐松莲和陈伟[6]的方法,将实地调研类型分为单独调研和联合调研,进一步探究机构投资者实地调研对企业投资不足的影响。

除了自身投资业务之外,证券公司的收益来源主要包含两部分:一部分是证券公司分析师为基金公司等买方机构投资者推荐股票,根据股票的增值幅度赚取的佣金;另一部分是基金公司和保险公司等买方机构依据证券分析师的荐股业绩和服务水平对其进行评选,如果证券分析师能登榜于《新财富》,那么分析师能够获得更高的声誉和更多的报酬。当证券分析师受雇于基金公司和保险公司等买方机构或证券公司和买方机构投资者进行联合调研时,一方面,分析师的评价机制和佣金压力机制使其不仅关注上市公司的“好故事”,更关注于信息挖掘,以便向基金公司和保险公司提供更为专业和准确的信息,這更有利于企业信息的释放,进而缓解企业的融资约束。另一方面,证券公司和基金公司等机构投资者具有资金、知识和经验的规模性,联合调研对管理者带来更多的压力,约束管理者不作为行为,从而缓解企业投资不足。因此,笔者提出如下假设:

H2c:相比于单独调研,有证券分析师参与的联合调研更有利于缓解企业投资不足。

Jensen和Meckling[10]、Malmendier和Geoffrey[川认为,代理问题和管理者过度自信是导致企业投资过度的主要原因。一方面,在现代企业制度中企业的控制权和所有权相分离,管理者是企业的“管家”,但并非“经济人”。企业的投资项目往往具有周期长、规模大和资产专用性强等特征,在一定程度上,增加了管理者防御能力。当企业的投资项目成功时,管理者能够提高自身声誉和报酬,反之,当企业的投资项目失败时,管理者能够通过在职消费等方式攫取私利。因此,管理者倾向于通过“帝国构建”攫取个人报酬和职位的提升,导致企业超出最优投资规模。另一方面,孙光国和赵健宇[12]认为,管理者对自己公司未来的盈利能力或公司所在行业的发展前景存在认知偏差,易产生乐观预期和过度自信心理。当管理者过度自信时,管理者易扩大投资规模,以达到获取更多的市场占有率和利润增长份额的目的,从而造成过度投资。

机构投资者实地调研对企业投资过度的影响主要体现在三个方面:首先,谭劲松和林雨晨[13]发现,实地调研不仅是机构投资者获取企业信息的重要渠道,也是机构投资者价值投资和关系投资的起点。机构投资者凭借其专业性和规模性迫使企业管理者提高企业的信息披露质量和治理水平。由此看来,机构投资者通过实地调研直接观察企业更为真实的经营和管理情况,直接与企业部门经理、高管了解当前投资项目的开展情况和企业近期以及未来的投资计划,利用其知识和信息处理能力去评估、鉴别企业的优劣,对管理者形成一种外部压力,进而减少管理者操纵企业资源流向净现值小于零的投资项目的机会主义行为。其次,机构投资者实地调研易引发市场上其他投资者的关注和高涨情绪。唐松莲等[14]发现,市场中的投资者特别是散户较为认可和依赖机构投资者的专业性,关注其调研报告和投资决策。由此企业管理者重视机构投资者的调研活动,将其视为一种投资者关系管理行为,倾向于提高企业的治理水平以迎合机构投资者的需求。同时,机构投资者实地调研向市场释放企业的增量信息,这种信息溢出效应有利于市场对企业管理者实施全体监督,对企业管理者形成一种长期而持续的监督效应,降低管理者自利的可能性,从而抑制企业的过度投资。最后,在实地调研中,机构投资者直接与中高层管理者面对面进行接洽和沟通,利用专业知识对管理者的语言表达、动作神态甚至是语气语调进行评估,对管理者可能存在的夸大或过度自信的陈述提出合理的质疑。机构投资者通常长期跟踪一家或多家企业甚至是一个行业,对企业及其所在行业的现状和未来发展具有专业化的估计和判断,在实地调研中,机构投资者对企业投资项目的问询和质疑也有利于管理者获取相关信息,修正和评判企业的投资决策,从而缓解管理者过度自信和乐观预期带来的投资过度。因此,笔者提出如下假设:

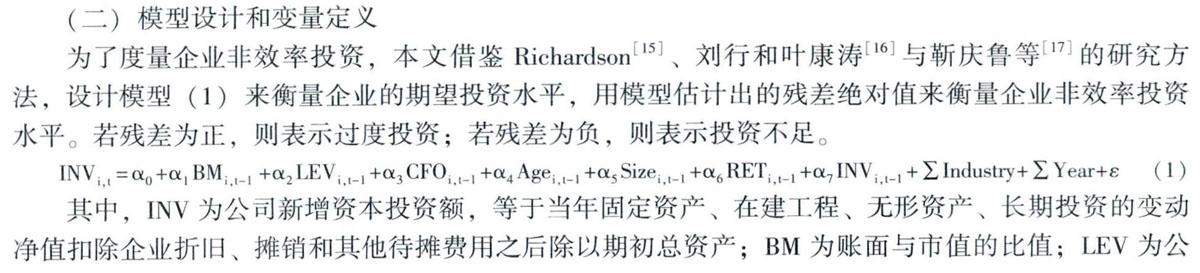

①為更好地避免异质性和遗漏变量等问题,本文使用Hausman检验对模型的固定效应和随机效应进行检验,结果显示应使用固定效应模型。同时,为控制异方差问题,本文对公司个体标准误进行稳健标准误的聚类调整。

2.机构投资者实地调研对企业投资不足影响的路径分析

表5列示了中介效应模型的回归结果。①列(1)和列(3)分别是混合OIS模型和稳健标准误调整固定效应模型下,机构投资者实地调研与企业融资约束的回归结果。CS的回归系数分别为-0.004和-0.001,且分别在1%和10%水平下显著,说明机构投资者实地调研有利于缓解企业的融资约束。列(2)和列(4)分别是混合OIS模型和稳健标准误调整固定效应模型下,融资约束在机构投资者实地调研对企业投资不足的中介作用。CS的回归系数分别是-0.003和-0.001,SA的系数分别是0.060和0.140,且均在1%水平上显著,验证了融资约束的部分中介效应,即机构投资者实地调研通过缓解企业的融资约束来抑制企业投资不足,H2b得到验证。

3.联合调研(单独调研)与企业投资不足

表6报告了联合调研、单独调研对企业投资不足的影响。列(1)和列(2)分别为OIS模型下,联合调研、单独调研与企业投资不足的回归结果。列(3)和列(4)分别为固定效应模型下,联合调研、单独调研与企业投资不足的回归结果。从表6可以看出,联合调研与企业投资不足呈显著的负相关关系,但单独调研与企业投资不足未有统计上的显著性。说明相比于单独调研,有证券公司参与的联合调研更有利于识别企业真实情况,从而缓解企业投资不足,H2c得到验证。

4.持股调研(非持股调研)与企业投资过度

表7报告了持股调研、非持股调研对企业投资过度的影响。列(1)和列(2)分别为OLS模型下,持股调研组、非持股调研组与企业投资过度的回归结果。列(3)和列(4)分别为固定效应模型下,持股调研组、非持股调研组与企业投资过度的回归结果。从表7可以看出,在持股调研组中,机构投资者实地调研与企业投资过度呈显著负相关关系,但非持股调研与企业投资过度未有统计上的显著性。这说明持股调研有利于抑制企业投资过度,H3b得到验证。

(三)稳健性检验

为了保证研究结论的可靠性,本文进行如下稳健性检验:首先,借鉴李昊洋等[7]、李春涛等[23]与Han等[24]的做法,选取公司当年所在行业机构投资者实地调研的平均机构家数和企业所在地的极端天气数作为工具变量进行两阶段最小二乘法检验,结果与前文的结论一致。其次,借鉴Cheng等[25]与张勇和殷俊明[26]的做法,采用机构投资者实地调研意愿、调研次数和调研人数来重新度量机构投资者实地调研水平,实证结果支持了本文的研究结论。最后,借鉴Bertrand等[27]与Biddle等[28]的做法,选用投资与投资机会敏感性的修正模型来衡量企业非效率投资,实证结果同样支持本文的研究结论。

五、研究结论

本文检验了机构投资者实地调研与企业非效率投资的关系,得出如下的结论:机构投资者实地调研有效地缓解了企业非效率投资;机构投资者实地调研显著地缓解了企业投资不足,并且融资约束在两者关系之间发挥部分中介作用,即机构投资者实地调研缓解企业融资约束,为企业投资活动获取资金支持,从而缓解企业投资不足;相比于单独调研,有证券分析师参与的联合调研更有利于缓解企业投资不足;机构投资者实地调研对企业投资过度并无显著影响,但持股调研显著地抑制了企业投资过度。并且在进行了变量替换、工具变量法等稳健性检验后,本文的结论依然成立。

本文主要的政策启示在于:首先,监管部门应积极引导机构投资者对企业实施实地调研并加强企业调研信息披露的规范性和全面性。由于机构投资者的治理行为难以直接观测,机构投资者如何影响企业一直处于“黑箱”之中。作为机构投资者的具体行为,机构投资者实地调研为监管部门研究机构投资者对企业的治理效应提供了可观测的证据。证监会和证券交易所应不断关注机构投资者实施实地调研的意愿、频度、广度和深度,出台相关政策规范、引导机构投资者开展实地调研活动,使其有效地发挥信息中介和外部监督作用,避免“走马观花”等情况出现。并且,在实地调研中,机构投资者并非是独立的个体,机构投资者之间以及机构投资者与上市企业之间的关联性将影响实地调研的有效性,因此,监管部门应加强上市企业对于投资者关系活动的信息披露程度,企业在调研纪要和《投资者关系活动记录表》中应深入披露调研机构的背景信息,比如参与实地调研的机构投资者是否是企业的前十大股东、参与实地调研的证券公司是否曾为上市企业提供过定向增发和重大重组等方面服务。其次,在我国特殊的制度背景下,传统治理手段对投资不足发挥的作用有限。机构投资者通过实地调研主动、直接地获取企业的增量信息,并且向市场释放企业投资决策和未来价值等相关信息,有利于缓解企业内外部的信息不对称程度,降低企业融资约束,为缓解企业非效率投资提供了新的思路和方向,特别是机构投资者实地调研对企业投资不足的抑制作用。同时,机构投资者通过实地调研对企业形成一种持续的监督效应,成为公司治理机制的有效补充,从而有利于政策制定者明确机构投资者实地调研对企业投资决策的积极意义。最后,企业应积极建立长效机制,充分利用企业内部治理机制和外部监督机制相结合的方式来约束和治理管理者自利行为,构建合理的投资决策流程,加强对企业投资决策的风险评估和投资项目的定期跟踪,从而提高企业的投资效率。

参考文献:

[1]Stein,J.C.Agency,Information and Corporate Investment[A].Constantinides,G.,Harris,M.,Stulz,R.Handbook ofthe Economics of Finance[C].Amsterdam:North Holland Publishing Co.,2003.111-165.

[2]熊家财,苏冬蔚,股票流动性与企业资本配置效率[J].会计研究,2014,(11):54-60.

[3]李维安,齐鲁骏,丁振松.兼听则明,偏信则暗——基金网络对公司投资效率的信息效应[J].经济管理,2017,(10):44-61.

[4]张敏,王成方,姜付秀.我国的机构投资者具有治理效应吗?——基于贷款软约束视角的实证分析[J].经济管理,2011,(4):16-23.

[5]Elyasiani,E.,Jia,J.Distribution of Institutional Ownership and Corporate Firm Performance[J].Journal of Banking andFinance,2010,34(3):606-620.

[6]唐松莲,陈伟.声誉提升抑或利益结盟:关联证券分析师实地调研动因研究[J].管理世界,2017,(9):178-179.

[7]李昊洋,程小可,姚立杰.机构投资者调研抑制了公司避税行为吗?——基于信息披露水平中介效应的分析[J].会计研究,2018,(9):56-63.

[8]屈文洲,谢雅璐,叶玉妹.信息不对称、融资约束与投资现金流敏感性——基于市场微观结构理论的实证研究[J].经济研究,2011,(6):105-117.

[9]李维安,马超.“实业+金融”的产融结合模式与企业投资效率——基于中国上市公司控股金融机构的研究[J].金融研究,2014,(11):109-126.

[10]Jensen,M.,Meckling,W.Theory of the Firm:Managerial Behavior,Agency Costs and Ownership Structure[J].Journalof Financial Economics,1976,3(4):305-360.

[11]Malmendier,U.,Geoffrey,T.CEO Overconfidence and Corporate Investment[J].The Journal of Finance,2005,60(6):2661-2700.

[12]孙光国,赵健宇.产权性质差异、管理层过度自信与会计稳健性[J].会计研究,2014,(5):52-58.

[13]谭劲松,林雨晨.机构投资者对信息披露的治理效应——基于机构调研行为的证据[J].南开管理评论,2016,(5):115-126.

[14]唐松莲,李君如,卢婧.实地调研类型、信息优势与基金超额收益[J].会计与经济研究,2017,(1):43-64.

[15]Richardson,S.Overinvestment of Free Cash Flow[J].Review of Accounting Studies,2006,11(2-3):159-189.

[16]刘行,叶康涛.企业的避税活动会影响投资效率吗?[J].会计研究,2013,(6):47-53.

[17]靳庆鲁,侯青川,李刚,等.放松卖空管制、公司投资决策与期权价值[J].经济研究,2015,(10);76-88.

[18]Jim,X.,Yuan,Q.Institutional Investors Corporate Site Visits and Corporate Innovation[J].Journal of CorporateFinance,2018,48(1):148-168

[19]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[JJ.心理科学进展,2014,(5):731-745.

[20]Hadlock,C.J.,Pierce,J.R.New Evidence on Measuring Financial Constraints:Moving Beyond the KZ Index[J].Review of Financial Studies,2010,23(5):1909一1940.

[21]鞠晓生,卢荻,虞义华.融资约束、营运资本管理与企业创新可持续性[J].经济研究,2013,(1),4-16.

[22]黎文靖,播大巍.分析师实地调研提高了信息效率吗?——基于年报市场反应的分析fJl.会计与经济研究,2018,(1):21-39.

[23]李春涛,宋敏,张璇.分析师跟踪与企业盈余管理——来自中国上市公司的证据[J].金融研究,2014,(7),124-139.

[24]Han,B.,Kong,D.M.,Liu,S.S.Do Analysts Gain an Informational Advantage by Visiting Listed Companies?[J].Contemporary Accounting Research,2018,35(4):1843-1867.

[25]Cheng,Q.,Du,F.,Wang,X.,et al.Seeing Is Believing:Analysts'Corporate Site Visits[J].Review of AccountingStudy,2016,21(4):1245一1286.

[26]张勇,殷俊明.投资者实地调研活动能够促进企业创新吗?——来自深市上市公司的经验证据[J].山西财经大学学报,2018,(9):94-109.

[27]Bertrand,M.,Metha,P.,Mullainathan,S.Ferreting out Tunneling:An Application to Indian Business Groups[J].Quarterly Journal of Economics,2002,117(1):121-148.

[28]Biddle,G.C.,Hilary,G.,Verdi,R S.How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?[J].Journal of Accounting and Economics,2009,48(2-3):112-131.

[DOI]10.19654/j.cnki.cjwtyj.2020.04.007

[引用格式]钟芳.机构投资者实地调研能缓解企业非效率投资吗?[J].财经问题研究,2020,(4)56-65.

①深圳證券交易所(以下简称“深交所”)自2012年8月开始规范投资者关系活动,要求上市公司将调研的时间、地点、参与方、问答情况等所有涉及投资者关系活动的信息都应以公告的形式披露在“互动易”平台上。

收稿日期:2019-11-27

作者简介:钟芳(1989-),女,辽宁大连人,博士研究生,主要从事机构投资者调研、公司治理和企业投资等方面的研究。E-mail:ahellyfangl2@live.com