干预性心理护理对抑郁症患者治疗依从性及复发率的影响分析

2020-07-15林艳

林艳

[摘要] 目的 探究干预性心理护理措施用在抑郁症患者中对其治疗依从情况和复发状况带来的影响作用。方法 方便选取2018年2月—2019年4月该院收治的72例抑郁症患者实施指标研究,分组法选择信封方法,各组归入36例,试验组实施常规护理措施+干预性心理护理措施,对照组实施常规护理措施,分析护理干预服务之前和护理干预服务3个月之后抑郁量表评估分数,研究临床治疗依从合计率、随访复发合计率。结果 试验组护理干预服务3个月之后抑郁量表评估分数(11.20±1.35)分、临床治疗依从合计率72.22%相比对照组评定结果[(14.26±2.40)分、94.44%]变小(t=6.667,χ2=6.400,P<0.05);对照组随访复发11例,随访复发合计率30.56%,试验组随访复发3例,随访复发合计率8.33%,试验组随访复发合计率比较于对照组评定结果获得大幅度降低(χ2=5.674,P=0.017<0.05)。结论 为抑郁症患者实行干预性心理护理措施有利于提升其治疗依从情况,减少复发状况。

[关键词] 干预性心理护理;抑郁症;治疗依从性;复发率

[Abstract] Objective To explore the effect of interventional psychological nursing measures on depression compliance and relapse in patients with depression. Methods An index study was convenient selected on 72 patients with depression included in the hospital from February 2018 to April 2019. The group method was used to select the envelope method, and each group was classified into 36 cases. The experimental group implemented routine nursing measures + interventional psychological nursing measures. The control group implemented routine nursing measures, analyzed the depression score assessment scores before the nursing intervention service and 3 months after the nursing intervention service, and studied the total compliance rate of clinical treatment and the total follow-up recurrence rate. Results The depression scale assessment score (11.20±1.35)points and the Clinical treatment compliance rate of 72.22% in the trial group after 3 months of nursing intervention service were smaller than those in the control group [(14.26±2.40)points, 94.44%] (t=6.667,χ2=6.400, P<0.05); 11 cases of follow-up recurrence in the control group, a total follow-up recurrence rate of 30.56%, 3 cases of follow-up recurrence in the test group, a total follow-up recurrence rate of 8.33%, the total recurrence rate of the follow-up recurrence in the test group was significantly reduced compared with the control group assessment results (χ2=5.674, P=0.017 <0.05). Conclusion The implementation of interventional psychological nursing measures for patients with depression is helpful to improve their compliance and reduce recurrence.

[Key words] Interventional psychological care; Depression; Treatment compliance; Relapse rate

抑郁癥为比较严重的一种精神疾病,发病几率比较大,复发概率比较高,同时存在比较高的自杀死亡现象[1]。抑郁症患者心情较为低落,其思维存在一定迟钝表现,失去兴趣,或是具有幻觉情况以及妄想表现,少数患者存在自杀情况。所以,为抑郁症患者实施心理方面护理干预服务非常关键,有助于促进抑郁症患患者对临床治疗的配合度提升,促使其尽早康复。该次研究将2018年2月—2019年4月该院纳入的72例抑郁症患者收入数据统计资料,评估干预性心理护理措施用在抑郁症患者中对其治疗依从情况和复发状况带来的影响效果及价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

方便选取该院收治的72例抑郁症患者归入项目计算数值资料,纳入病例的分组法选用信封方法,各组入组36例。对照组:男性20例、女性16例,年龄平均数计算结果是(34.69±6.35)岁,中位病程(8.32±0.33)年;试验组:男性19例、女性17例,年龄平均数计算结果是(34.71±6.42)岁,中位病程(8.21±0.54)年。两组抑郁症患者一般数据值资料差异无统计学意义(P>0.05),可进行对比研究。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准 ①患者接受临床诊断之后存在抑郁症,多存在心情比较低落情况,而且维持时间在14 d以上;②患者或其家属在通读知情同意书之后签上自己名字;③该研究采取的护理措施往医学伦理会上交之后得以准许使用。

1.2.2 排除标准 ①患者存在严重器质性病变;②患者存在其余精神疾病导致的抑郁心理。

1.3 方法

1.3.1 对照组开展常规护理措施 (1)安全护理方法:掌握患者抑郁症病情严重程度,增强对患者的巡查频次,对患者表现及反应予以密切关注,如果有必要可采取一定干预措施规避意外事件。(2)用药护理方法:①将抗抑郁药品发到患者手中,并观看患者将抗抑郁药品服药过程完成;②如果患者拒绝服用抗抑郁药品,可以改为鼻饲给药方式、静脉给药方式或是肌肉注射药效维持时间较长的针剂抗抑郁药品;③对患者应用抗抑郁药品之后的治疗效果以及不良反应情况予以密切关注,若检出异常情况需要立刻上报给医生,同时协助医生予以紧急处置。(3)心理方面护理方法:和患者多谈话,采用沟通方面技巧,提升患者信任感。(4)健康知识教育方法:①为患者讲解疾病知识和治疗方法,提升患者的正确认知;②告诉患者维持健康生活习惯等。

1.3.2 试验组开展常规护理措施+干预性心理护理措施 常规护理措施参考以上对照组相关描述,干预性心理护理措施予以下面详细讲述:①心理方面认知治疗方法。改变患者存在的不正确认知,使患者对自身疾病存在良好认知,让患者对负面心理及行为适应,使其重新认识以及接纳自身,改善其负面心理状况。②精神解析疗法。采取自由联想方式让患者诉说内心感受,将其精神负能量得以释放。③健康活动支持方法。让患者多参与娱乐活动,使患者多听音乐,让患者写康复日记,使患者积极参加座谈会等。④家庭和社会精神方面支持方法:指导患者家属、亲友、朋友等予以患者心理支持和安抚,促使其人际交往得以恢复等。

1.4 观察指标

分析护理干预服务之前和护理干预服务3个月之后抑郁量表评估分数,研究临床治疗依从合计率、随访复发合计率。

1.5 评定标准

采取HAMD量表对患者抑郁状况实施评定,包含17条条目,不同条目评估分数范围均是0~4分,分值大则代表患者抑郁症状更为严重,7~17分代表患者存在轻度抑郁症状,18~24分代表患者存在中度抑郁症状,24分以上代表患者存在重度抑郁症状[2]。

完全依从:严格按照医生嘱咐应用抗抑郁药品治疗;部分依从:抗抑郁药品用药间断,缺乏用药规范性;不依从:不配合抗抑郁药品用药,需予以强制用药或是哄骗用药[3]。

1.6 统计方法

研究数据应用SPSS 23.0统计学软件进行处理,其中计数资料以[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验;计量资料以(x±s)表示,组间比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 抑郁量表評估分数

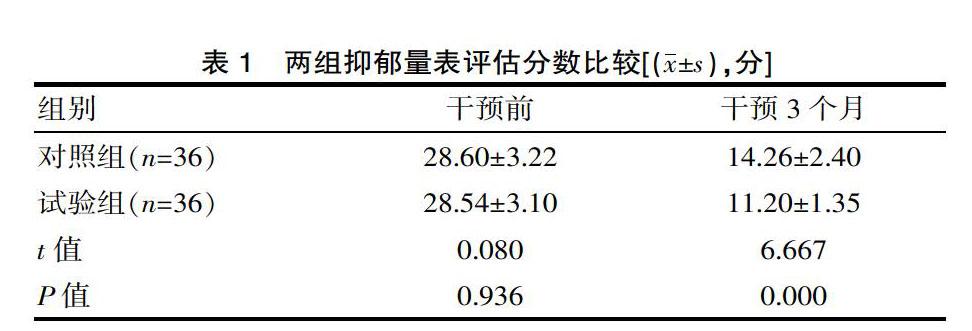

各项指标检验后,试验组护理干预服务之前抑郁量表评估分数比较于对照组评定结果差异无统计学意义(P>0.05);护理干预服务3个月之后,不同组别抑郁量表评估分数均获得大幅度降低,同时试验组护理干预服务3个月之后抑郁量表评估分数比较于对照组评定结果获得大幅度降低(P<0.05),见表1。

2.2 临床治疗依从合计率

各项指标检验后,试验组临床治疗依从合计率比较于对照组评定结果获得大幅度提升(P<0.05),见表2。

2.3 随访复发合计率

各项指标检验后,对照组随访复发11例,随访复发合计率30.56%,试验组随访复发3例,随访复发合计率8.33%,试验组随访复发合计率比较于对照组评定结果获得大幅度降低(χ2=5.674,P=0.017<0.05)。

3 讨论

抑郁症患者多存在明显而且维持时间比较长的心情较为低落症状,属于一种心境障碍疾病。抑郁症患者患者的情绪相对比较低沉,患者有可能存在轻微不愉快表现,或是存在比较严重的悲痛症状,部分患者具有一定自卑心理,病情严重的抑郁症患者存在厌世心理,可能会出现自杀情况,对抑郁症患者的生命健康带来严重威胁,严重影响抑郁症患者日常生活质量。抑郁症患者的发病原因和很多因素有关,比如生物方面因素、心理方面因素、社会方面因素等[4-5]。抑郁症患者多需接受长时间用药治疗,然而,很多抑郁症患者的用药治疗依从性较差,主要是因为患者自制力不佳,抗抑郁药品引发的不良反应情况,导致患者不适症状加重而难以维持用药治疗,医护工作人员和患者之间沟通不佳,以及外部因素带来应激反应等,对患者的抗抑郁药品治疗带来不良影响[6-8]。所以,对抑郁症患者采取抗抑郁药品实施临床治疗的同时,也应加强抑郁症患者的护理干预服务,将其对治疗用药和相关不良反应的认知增强,将其不良行为纠正,增强医护工作人员和患者、患者家属之间的谈话,提升患者用药配合性,进而充分保证抗抑郁药品的用药效果[9]。

近年来,干预性心理护理措施在抑郁症患者中逐渐被使用,干预性心理护理措施有助于将抑郁症患者症状缓解,促使其心理状况得以积极改善,促进其日常生活质量得以改善,提升患者预后质量。该文得到的数据值分析结果中,试验组护理干预服务3个月之后抑郁量表评估分数(11.20±1.35)分、临床治疗依从合计率72.22%相比对照组评定结果(14.26±2.40)分、94.44%变小(P<0.05);对照组随访复发11例,随访复发合计率30.56%,试验组随访复发3例,随访复发合计率8.33%,试验组随访复发合计率比较于对照组评定结果获得大幅度降低(P<0.05)。和实行常规护理措施予以对比,实行常规护理措施+干预性心理护理措施的患者护理干预服务3个月之后抑郁量表评估分数变小,临床治疗依从合计率变大,护理服务满意合计率变大,护理干预服务3个月之后随访复发合计率变小。贺国文等[10]研究显示,观察组患者的关心与爱护评分(38.36±6.49)分、服务与技术评分(51.22±8.43)分、环境与指导评分(25.47±5.02)分、护理满意度总分评分(128.25±12.37)分高于对照组相关数据(P<0.05);观察组HAMD(11.39±2.62)分、SDS(25.98±3.74)分高于对照组(5.86±1.17)分、(7.45±2.13)分(P<0.05),与该文研究一致。表明为抑郁症患者选用干预性心理护理措施对其临床治疗以及心理康复存在积极促进效果。

综上所述,为抑郁症患者开展干预性心理护理措施有助于将其治疗依从情况明显提高,同时,降低患者抑郁症再次复发状况,促使患者护理服务满意状况增加,展示出重要护理干预价值和优势之处。

[参考文献]

[1] 谢红芬,王桂梅,胡启梅,等.以家庭为中心的协同护理对抑郁症患者照顧者家庭负担及社会支持的影响[J].中华护理杂志,2018,53(6):662-667.

[2] 蒋菊芳,张紫娟,许玉芳,等.延续性自我管理教育在糖尿病合并抑郁症患者康复中的应用效果[J].中华现代护理杂志,2016,22(4):493-496.

[3] 王真.个性化护理对抑郁症患者HAMD、 SSRS评分及认知能力的影响分析[J].国际护理学杂志,2019,38(3):422-425.

[4] 裴建琴,蒋菊芳,张紫娟,等.多学科合作延续护理对抑郁症伴糖尿病病人自我护理能力和生存质量的影响[J].护理研究,2018,32(21):3447-3450.

[5] 谢勤侠,魏晓丽.优质护理配合奥氮平、氟西汀治疗对抑郁症患者的临床效果[J].实用临床医药杂志,2018,22(16):9-12.

[6] 王礼军,郭本禹,张磊,等.认知行为心理治疗分析系统及其在慢性抑郁症中的应用[J].中国临床心理学杂志,2016,24(4):766-770.

[7] 卢婉波,章燕利.综合护理联合心理认知干预对抑郁症患者心理波动的影响研究[J].护士进修杂志,2019,34(7):642-644.

[8] 吴敏,王化宁,张羿阳,等.情绪面孔识别状态下抑郁症患者大脑微状态的差异性研究[J].西安交通大学学报,2019,53(4):143-149.

[9] 秦碧勇,戴立磊,汪键,等.抑郁症患者自杀风险与共病数量、抑郁程度的相关性研究[J].重庆医学,2016,45(13):1810-1812.

[10] 贺国文,赵咏梅,周洁,等.共情护理对抑郁症患者的抑郁情绪及生活功能的改善作用[J].检验医学与临床,2016,13(5):659-661.

(收稿日期:2020-02-07)