欧阳修与其时代之书法

2020-07-08孙汉生

■ 孙汉生

欧阳修是有宋一代文宗,文章、诗词卓绝一时,为后世所宗,但学习书法,未闻有宗之者。史有欧体,其先人兰台率更公也,非永叔也。然而,翻阅今人所著之中国书法史论著,欧阳修都占据重要篇章。古今学者对欧阳修书法方面的贡献和影响力,论之详备,今欲再论,几乎无从置喙。但是,相较于欧阳修文章诗词研究之为显学,欧阳修书法研究领域,仍有书法史家所未到而有待拾遗补缺者。欧阳修在中国书法史上的贡献和影响力,何以发生影响,本文试图在学界已有研究成果的基础上进一步略作分析。

上篇:欧阳修的文化自觉、文化焦虑及其书法追求

欧阳修画像(三才图会)

苏轼《评杨氏所藏欧蔡书》:“欧阳文忠公书自是学者所共仪刑,庶几如见其人者,正使不工,犹当传宝。况其精勤敏妙,自成一家乎?”[1]黄庭坚《跋永叔与挺之郎中及忆滁州幽谷诗》:“欧阳文忠公书不极工,然喜论古今书,故晚年亦少进。其文章议论,一世所宗,书又不恶,自足传百世也。”[2]苏黄师徒的上述评论,最具代表性,皆承认欧阳修在书法方面的影响力。苏轼作为直接弟子,更为含蓄和尊重,而黄庭坚是再传弟子,语气就更为锐利:书不极工,晚年少进;百世宗传,因其喜论书法,更因道德文章,一世所宗。这很符合中国传统的德艺观念,艺因人传,而不是人赖艺传。欧阳修自己有此方面的言论,近人弘一法师谈艺,也很强调这种德艺关系。

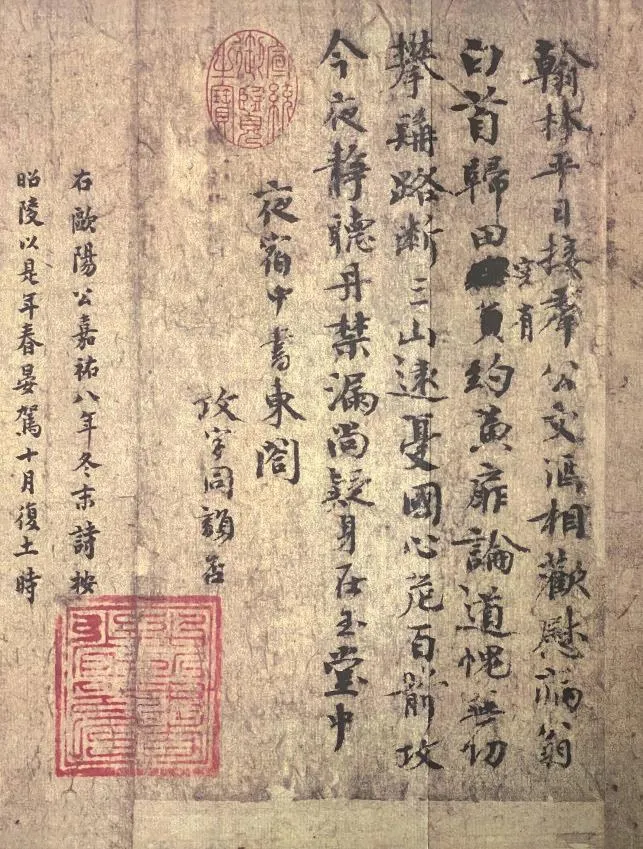

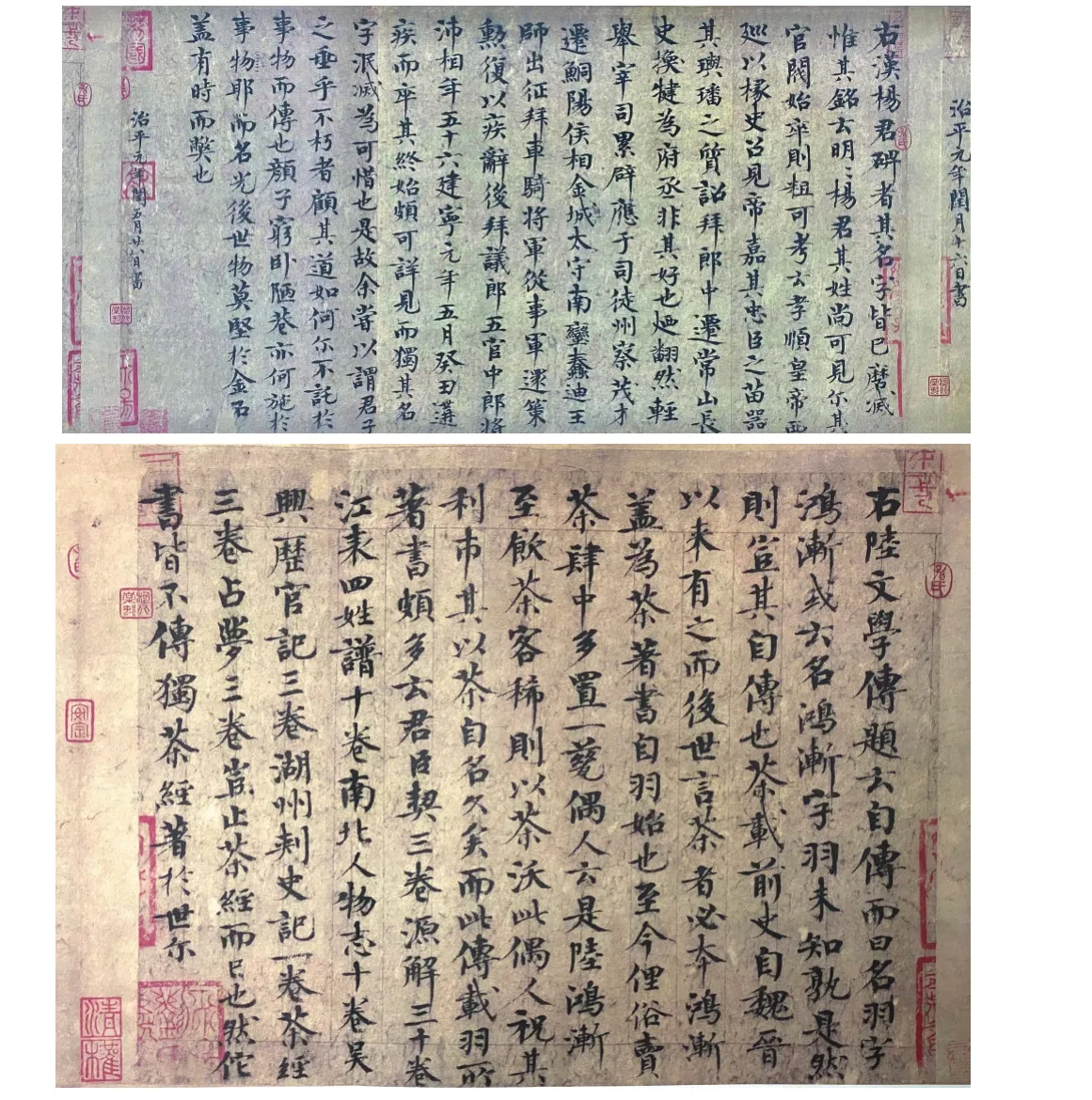

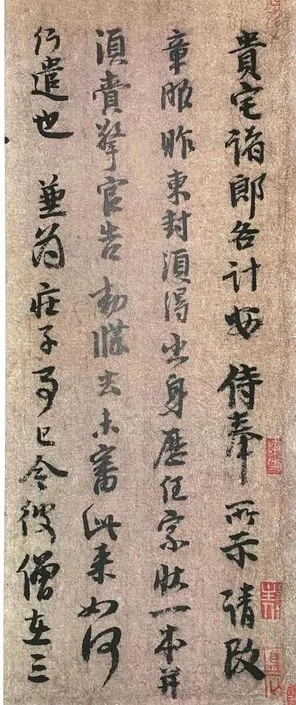

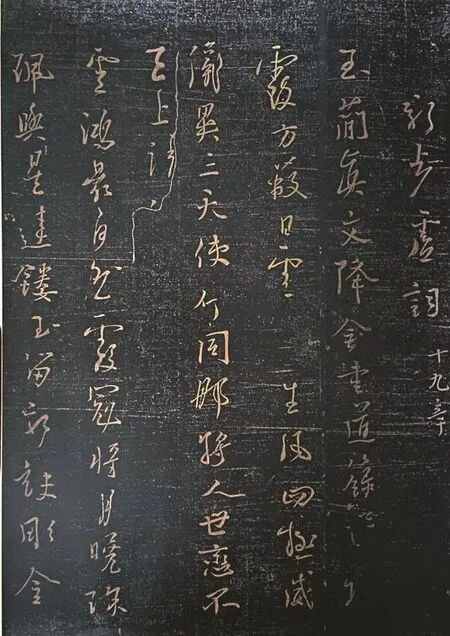

欧阳修自书诗《夜宿中书东阁》

欧阳公《世人作肥字说》:“古之人皆能书,独其人之贤者传遂远。然后世不推此,但务于书,不知前日工书随与纸墨泯弃者,不可胜数也。使颜公书虽不佳,后世见者必宝也。非自古贤哲必能书也,唯贤者能存尔,其余泯泯不复见尔。”《集古录跋尾·唐湖州石记》:“其笔画奇伟,非颜鲁公不能书也。公忠义之节,明若日月而坚若金石,自可以光后世而传无穷,不待其书然后不朽。”此论大体同于孔子“人能弘道,非道弘人”(《论语·卫灵公》)之意,后世之弘一法师论书法,因承之。但若深论,颜鲁公书法若不卓绝,其名固亦能传之后世,所传乃道德英雄之名,非书家之名。道德之名固然比书家之名更值得崇尚,但并不能代替,也不能相混。书家须讲究道德,成为君子,否则书名必遭诟辱,蔡京书虽不亚于蔡襄,但其书迹不如蔡襄之书流播后世之广远,是亦一证。如此看来,欧阳公书史留名,仍因德艺双馨。

一、欧阳修的文化自觉及其心系书法的时代焦虑

欧公在《集古录跋尾》中反复多次叹息宋人书法不如唐人,仅举几例。跋《范文度模本兰亭序三》:“自唐末干戈之乱,儒学文章,扫地而尽。圣宋兴百余年间,雄文硕学之士,相继不绝,文章之盛,遂追三代之隆,独字书之法,寂寞不振,未能比踪唐室,余每以为恨。”以三代和唐朝为楷模的文化自觉,体现其全面振兴当朝文化的责任感。跋《唐武尽礼宁照寺钟铭》:“余得唐人书,未尝不叹今人之废学也。”跋《唐安公美政颂》:“房璘妻高氏书。其笔画遒劲,不类妇人所书。余集录亦已博矣,而妇人之笔著于金石者,高氏一人而已。然余常与蔡君谟论书,以谓书之盛莫盛于唐,书之废莫废于今。盖唐之武夫悍将暨楷书手辈字皆可爱。今文儒之盛,其书屈指可数者无三四人,非皆不能,盖忽不为而。唐人书见于今而名不知于当时者,盖不可胜数也,非余录之,则将遂泯然于后世矣。余于《集古》,不为无益也夫。”跋《唐植柏颂》:李潮书,“为仅有,亦皆后人莫及也。不惟笔法难工,亦近时学者罕复专精如前辈也”。跋《唐夔州都督府记》:“余尝谓唐世人人工书”,妇人、武夫皆善书法;时人“忽而不为”。欧阳公很有紧迫感,而前人墨迹又有泯灭失传之忧,所以欧公十分焦虑。

欧阳公认为,甚至五代干戈之际,书法都比宋代强。跋《徐铉双溪院记》:“铉与其弟锴皆能八分、小篆,而笔法颇少力,其在江南皆以文翰知名,号二徐,为学者所宗。盖五代干戈之乱,儒学道丧,而二君能自奋然为当时名臣。而中国既苦于兵,四方僭伪割裂,皆褊迫,扰攘不暇,独江南粗有文物,而二君者优游其间。及宋兴,违命侯来朝,二徐得为王臣,中朝人士皆倾慕其风采。盖亦有以过人者,故特录其书尔。若小篆,则与铉同时有王文秉者,其笔甚精劲,然其人无足称也。”跋《郭忠恕小字说文字源》:“五代干戈之际,学校废,是谓君子道消之时,然犹有如忠恕者。国家为国百年,天下无事,儒学盛矣,独于字书忽废,几于中绝。今求如忠恕小楷不可得也,故余每与君谟叹息于此也。”他感叹:“五代干戈之际,士之艺有至于斯(徐铉、王文秉“字画之精”)者,太平之世,学者可不勉在!”(《集古录跋尾·王文秉紫阳石磬铭》)。勉励时人重视书法为其集古之动因之一。

张家壮、郑薇文章认为,欧阳修《集古录》展示了古意盎然的那一部分资源,对三代两汉多数铭文所传递出来的高古简质极尽推崇。[3]其实,从《集古录》篇目来看,唐代碑帖占十之七八,主要是因为唐代为时不远,碑帖留存尚多,但欧阳修在跋尾中对唐人碑帖的推崇、赞叹,也是能体现他的主观意向:如果说有三代情结,那也有浓重的唐代情结。

宋代书法为何不如唐人,甚至不如五代?跋《唐辨石钟山记》曰:“(唐人)至于书画,亦皆可喜。盖自唐以前,贤杰之士,莫不工于字书,其残篇断稿为世所宝,传于今者,何可胜数。彼其事业,超然高爽,不当留精于此小艺。岂其习俗承流,家为常事,抑学者犹有师法,而后世偷薄,渐趣苟简,久而遂至于废绝欤?今士大夫务以远业自高,忽书为不足学,往往仅能执笔,而间有以书自名者,世亦不甚知为贵也。至于荒林败冢,时得埋没之余,皆前世碌碌无名子,然其笔画有法,往往今人不及,兹甚可叹也。”欧公认为,宋人偷薄苟简、忽书不学。今人潘伯鹰承袭欧阳公观点,谈宋人苏黄米蔡书法时说:“整个北宋和南宋的书法远不及唐朝的标准,其所以衍成这样事实的原因,大概有两方面。其一,由于五代以来的丧乱,作为当时社会当权派的士大夫阶级已经只注意一些政治和理论的大事,其余一切,只好付之苟简,对于书法艺术都不大崇尚了。”[4]

欧阳公并不全废宋人书法,对当时书法特出者,不吝赞美之词。首推当朝皇帝:“仁宗万机之暇,无所玩好,惟亲翰墨。而飞白尤为神妙。凡飞白,以点画象物形,而点最难工。”(《归田录》卷一)但是,欧阳公并没有推皇帝书法水平当朝第一;欧公自己身为文坛领袖,老实承认自己书法不行,没有自封书坛盟主,而是推蔡襄为盟主,但蔡襄谦让。《苏子美蔡君谟书》:“自苏子美死后,遂觉笔法中绝。近年君谟独步当世,然谦让不肯主盟。往年予尝戏谓君谟学书如溯激流,用尽气力,不离故处,君谟颇笑,以为能取譬。今思此语,已二十余年,竟如何哉?”从传世的文字可见,欧阳公对蔡襄书法赞不绝口。《跋茶录》:“君谟小字新出而传者二,《集古录目序》横逸飘发,而《茶录》劲实端严,为体虽殊,而各极其妙。盖学之至者,意之所到必造其精。予非知书者,以接君谟之论久,故亦粗识其一二焉。”

蔡襄画像

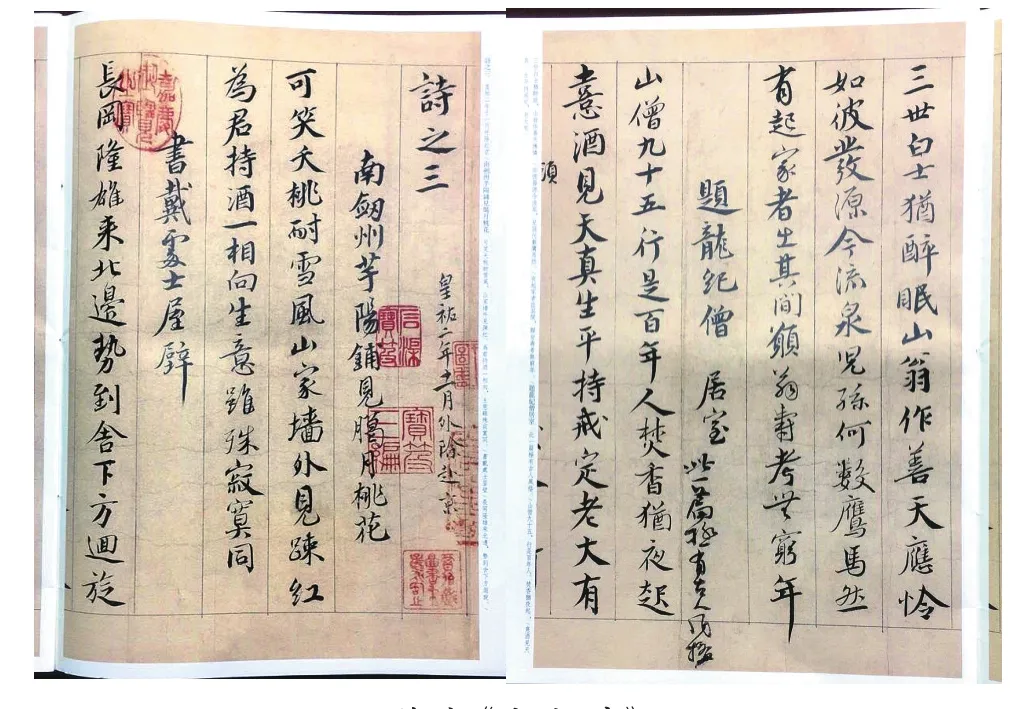

蔡襄《自书诗》

苏舜钦画像

苏舜钦《游山五古帖》

跋《唐郑澣阴符经序》曰:“公权书《高重碑》,余特爱模者不失其真,而锋芒皆在。至于《阴符经序》,则蔡君谟以为柳书之最精者,云善藏锋,与余之说正相反。然君谟书擅当世,其论必精,故为志之。”对碑刻鉴赏,虽人各异,欧公能够尊重他人,见其虚怀若谷。欧公年龄、官位、文名皆高于蔡襄,但不以为事事高于他人,他一再揄扬蔡襄书法当时第一。

跋《唐虞城李令去思颂》:“今世以小篆名家,如邵不疑、杨南仲、章友直。”记录当时书法名家。《六一诗话》赞挚友:“石曼卿自少以诗酒豪放自得,其气貌伟然,诗格奇峭,又工于书,笔画遒劲,体兼颜柳,为世所珍。余家尝得南唐后主澄心堂纸,曼卿为余以此纸书其《筹笔驿》诗。诗,曼卿平生所自爱者。至今藏之,号为三绝,真余家宝也。”《跋杜祁公书》:“又发箧得公手书简尺、歌诗,类为十卷而藏之。公笔法为世楷模,人人皆宝而藏之,然世人莫若余得之多也。”几十年后,《宣和书谱》著录的欧阳公同时代人物,差不多仅此几位,不知与欧阳公的表彰是否有关。

对于当时书法中出现的不良倾向,欧阳公则毫不留情地直率批评,哪怕是最好的朋友。《与石推官》两函,惊骇于石介的字“何怪之甚”,“特欲与世异”,有违君子中庸之道。石介复书辩解[5],欧阳公亦不发宽宥之言。欧阳公将为书与为人为学并谈,要求法古而能为后世法,如钟王虞柳。艺术评论从书法形态、技艺上升到道德的高度和儒家价值观层面,可见欧阳公振兴书法的迫切心态,其实关乎儒学复兴,不单单是为文艺。

二、欧阳修的书法生活:学书修身,带动风气

欧阳公不仅仅“喜论古今书”,更是一位身体力行的书法练习者,终身不辍,老而弥笃,到了痴迷成疯的程度,自言“每见笔辄书”,江休复比之为“风法华(疯和尚)”。(《试笔·风法华》)看来是个“笔霸”,十足的书痴。

欧公随笔《笔说》《试笔》《集古录跋尾》记载了他的学书生活、学书感受和书学观念。作为文坛领袖、朝廷重臣,他的书法生活,对那个时代,一定具有引领作用。

《笔说·夏日学书说》:“夏日之长,饱食难过,不自知愧,但思所以寓心而销昼暑者……当其挥翰若飞,手不能止,虽惊雷疾霆,雨雹交下,有不暇顾也。古人流爱,信有之矣。”沉酣其中,大有泰山崩于前而目不瞬之势。

《试笔·学书消日》说:“自少所喜事多矣,中年已来,渐以废去,或厌而不为,或好之未厌,力有不能而止者。其愈久益深而尤不厌者,书也。至于学字,为于不倦时,往往可以消日。乃知昔贤留意于此,不为无意也。”

《试笔·学书为乐》:“苏子美尝言:‘明窗净几,笔砚纸墨皆极精良,亦自是人生一乐,’然能得此乐者甚稀,其不为外物移其好者,又特稀也。余晚知此趣,恨字体不工,不能到古人佳处。若以为乐,则自足有余。”欧阳公另有诗《试笔》:“试笔消长日,枕书遣百忧。余生得如此,万事复何求?”当然,在欧公看来,写字也不仅仅是打发日子,寻求快乐,也有一定的现实功用。《笔说》中有《李晸笔说》“付发”,《诲学说》“付奕”,写便条教育儿子。《试笔·学书作故事》一则说,“事有可记者,他时便为故事”,这是记事本的功能。“学书勿浪书”,也不是随便就乱写。

《笔说·夏日学书说》:“字未至于工,尚已如此(爱、乐),使其乐之不厌,未有不至于工者。使其遂至于工,可以乐而不厌,不必取悦当时之人,垂名于后世,要于自适而已。”本段笔记透露出几个信息:一、直到晚年,欧阳修认为自己的书法尚不够好,但不减其乐。二、只要乐而不厌,总会学好的,那时会得到更多的乐趣。三、学书的非功利性,不为讨得同时代人之欢心,也不求留名后世,只求自得其乐,是自己的一种生活方式。另一则笔记《李晸笔说》云“求悦俗以取媚,兹岂复有天真耶?”强调坚持自己、永葆个性“然后能名于后世”“古人各自为书,用法同而为字异”“唐所谓欧、虞、褚、陆,至于颜、柳,皆自名家,盖各因其性”。《李晸笔说》是写给儿子欧阳发的,时在嘉祐四年夏,“学书盈纸”,从谈毛笔谈到用笔,再谈到个人个性,将自己习字的体验向儿子现身说法。

《试笔·学真草书》:“自此已后,只日学草书,双日学真书。真书兼行,草书兼楷。十年不倦,当得书名,然虚名已得,而真气耗矣。万事莫不皆然,有以寓其意,不知身之为劳也;有以乐其心,不知物之累也。然则自古无不累心之物,而有为物所乐之心。”书法悟道。由学书而感悟人生之理,万事皆累,但心有所寄,则可乐。《学书工拙》:“每书字,尝自嫌其不佳,而见者或称其可取。尝有初不自喜,隔数日视之,颇若稍可爱者。然此初欲寓其心以销日,何用较其工拙而区区于此,遂成一役之劳,岂非人心蔽于好胜耶?”我们似乎看到,欧公通过学书习书,体悟先秦哲人思想。《荀子·修身》云:“君子役物,小人役于物”“役物而不役于物也”。如果役于书法,役于工拙,役于好胜之心,则有违君子之道。学书,本为修身成为君子,役于书法,则是异化。《庄子·外篇·山木》:“若夫乘道德而浮游则不然,无誉无訾,一龙一蛇,与时俱化,而无肯专为。一上一下,以和为量,浮游乎万物之祖。物物而不物于物,则胡可得而累邪!此神农、黄帝之法则也。”

《试笔·李邕书》:“余始得李邕书,不甚好之,然疑邕以书自名,必有深趣。及看之久,遂谓他书少及者。得之最晚,好之尤笃,譬犹结交,其始也难,则其事也必久。余虽因邕书得笔法,然为字绝不相类,岂得意而忘其形者耶?因见邕书,追求钟、王以来字法,皆可以通。然邕书未必独然,凡学书者得其一,可以通其余。余偶从邕书而得之耳。”此则笔记反映了欧公书法生活之一面,记录了欧公学书的路径。欧公通过学书体会了后发致远、难能可贵、得意忘形、触类旁通等学书和人生至理。道理是常理,贵在自己体悟,不体悟,即是不知。

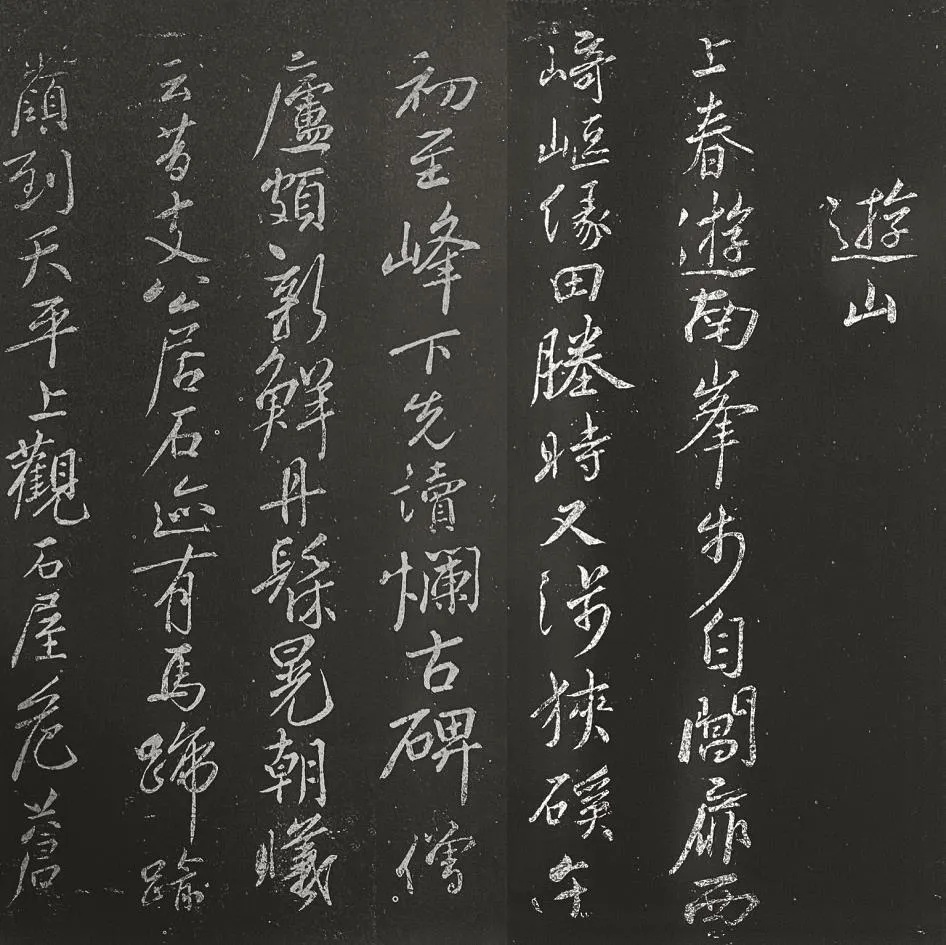

跋《唐孔子庙堂碑》:“虞世南撰并书。余为童儿时,尝得此碑以学书。当时刻画完好,后二十余年复得斯本,则残缺如此。因感夫物之终弊,虽金石之坚,不能以自久,于是始欲集录前世之遗文而藏之。殆今盖十有八年,而得千卷,可谓富哉!”此则说明欧公学书路径,幼年学虞世南。

虞世南《孔子庙堂碑》

黄庭坚说欧阳公“喜论古今书,故晚年亦少进”,其实是对欧阳公自我评价的发挥。欧阳公自己说,正是集古博览让自己的书法水平得以提高。跋《唐兴唐寺石经藏赞》称“余初不识书,因集古著录,所阅既多,遂稍识之,然则人其可不勉强于学也!”跋《唐玄静先生碑》称:“余以集录古文,阅书既多,故虽不能书,而稍识字法。”

《试笔·苏子美论书》从苏舜钦书法所达到境界与其本人书法言论的差距,体会“非知之难而行之难”。欧公强调,“古之人不虚劳其心力,故其学精而无不至”,不过多用力于空想空谈书法理论,而是更多用力于书写实践。且古之人“方其幼时,未有所为,时专其力于学书,及其渐长,则其所学渐近于用”,以致于“熟”,故能精。古人幼时学书,“今人不然,多学书于晚年”。此言有趣,我们二十一世纪的“今人”更是常觉不及古人,叹不及古人学书于幼年,练就童子功。此则笔记记于官署,“秋霖不止,文书颇稀,丛竹萧萧,似听愁滴。顾见案上故纸数幅,信笔学书,枢密院东厅”。聊聊数语,我们可以相见欧阳公为官与写字的情境。其时在1060年秋天,大宋立国百年,欧公时任枢密副使(国家最高军事领导机构副长官)。欧公以国家领导人之尊,号召学书法从娃娃抓起,无疑能够带动风气。

跋《唐颜鲁公法帖》记:颜帖为刑部尚书时乞米于李大夫,云“拙于生事,举家食粥来已数月,今又罄乏,实用忧煎”,盖其贫如此。此本墨迹在予亡友王子野家。子野出于相家,而清苦甚于寒士,尝摹帖刻石以遗朋友故人,云:“鲁公为尚书,其贫如此,吾徒安得不思守约?”此则跋语揭示了古人书法作品内容的教育、励志意义。学书求为“至人”“君子”,道德的体验,让其乐在其中。《笔说·学书静中至乐说》:“有暇即学书,非以求艺之精,直胜劳心于他事尔。以此知不寓心于物者,真所谓至人也;寓于有益者,君子也;寓于伐性汩情而为害者,愚惑之人也。学书不能不劳,独不害情性耳,要得静中之乐者为此耳。”此段笔记透露出几个信息:一、老年学书不辍,并且,虽身为文坛领袖,朝廷重臣,并未自命为书法家,仍然自我定位为“学”;二、学书目的主要在修身养性,成为君子;三、学书为人生乐事,足以遣兴度日。

欧阳公不是理学家,但他以古文和书法活动,与理学家一样具备文化自觉,承担起北宋社会道德和价值建设的使命,推动思想文化发展,汇入北宋儒学复兴的时代洪流。

下篇:《集古录》对其时代书法的意义

欧阳公身体力行带动风气、推动北宋书法事业发展,起作用的最主要因素,尚非其自家的书法作品,而是历时十八年之久的集古创举。

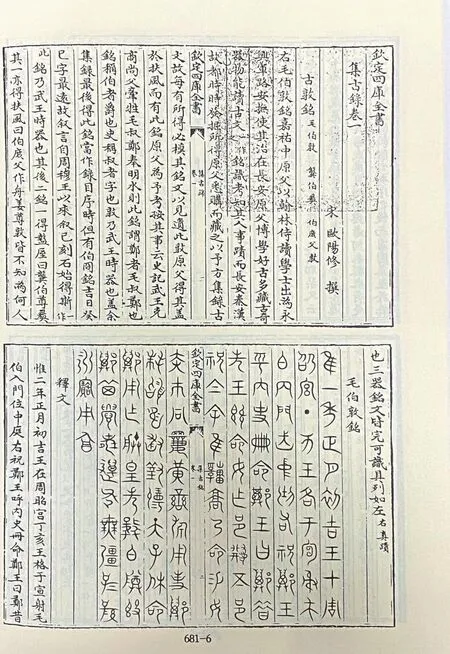

文渊阁《四库全书》本《集古录》书影

在欧阳公之前,早有古人对古器铭、古碑刻感兴趣而寻访、研读。五代、宋初画家李成画《读碑窠石图》所画情景,据说是东汉蔡邕观读曹娥碑,也有人说是曹操、杨修访求曹娥碑。五代书法家杨凝式也常常于野外访古寻碑,拓帖题壁。但是,更为刻意搜求,拓碑收藏,坚持不懈,整理集录上千卷,编目题跋四百余篇者,唯有欧阳修。他因此一举创立了中国金石学这门新学科。

李成《读碑窠石图》

欧阳修《集古录跋尾》

欧阳修的创举,完全出自天性——君子仁心,不忍美与善的消逝;出自天然的悟性——文化自觉、文化使命感和紧迫感,自觉抢救文化遗产,学习、追踪前人,直接目标是唐人书法(前文已述)。欧阳公天生一种好古癖,对不朽、永恒的美好事物的珍惜和追寻,非常痴迷和执著,《江邻几文集序》云:“不独善人君子难得易失而交游零落如此,反顾身世死生盛衰之际,又可悲夫!而其间又有不幸罹忧患、触纲罗,至困厄流离以死,与夫仕宦连蹇、志不获伸而殁,独其文章尚见于世者,则又可哀也欤!然则虽其残篇断稿,犹为可惜,况其可以垂世而行远也?”《与王源叔问古碑字书》说,早在宝元元年(1038)为乾德县令时,“县有古碑一片”,碑文有不解之字,请教于王源叔(王洙),叹曰:“汉之金石之文存于今者盖寡,惜其将遂磨灭。”他在《集古录跋尾》中反复感叹,恐前人遗迹朽没不存。跋《后汉无名碑》:“夫好古之士所藏之物,未必皆适世用,惟其埋没零落之余,尤以为可惜,此好古之僻也。”跋《敦铭》(周姜宝敦,张伯煮):“古之人之欲存乎久远者,必托于金石而传,其湮没埋沉、显晦出入不可知。其可知者,久而不朽也。然岐阳十鼓今皆在,而文字剥缺者十三四,惟古器铭在者皆完,则石之坚又不足恃。是以古之君子,器必用铜,取其不为燥湿寒暑所变为可贵者,以此也。古之贤臣,名见《诗》《书》者,常为后世想望,矧得其器,读其文,器古而文奇,自可宝而藏之耶!”器古文奇,令欧阳公魂牵梦绕。《与刘侍读书(二七)》说:“昨日进奏院送九月十五日所寄书,窃承动履清胜,兼复惠以古器铭文,发书,惊喜失声。群儿曹走问乃翁夜获何物,其喜若斯?信吾二人好恶之异如此,安得不为世俗所憎耶!其穷达有命尔,求合世人以取悦,则难矣。自公之西,《集古》屡获异文,并来书集入录中,以为子孙之藏也。”得古器铭文,欣喜若狂之态,跃然纸上。

欧阳公学书和集古,不单纯是艺事,同时是感悟人生、体认圣贤和弘扬盛德,是一种道德修炼。欧阳公认为,古人书法承载的是圣人之学、君子之品。跋《卫秀书梁思楚碑》:“书譬君子,皆学乎圣人。”跋《唐颜鲁公书残碑二》:“余谓颜公书如忠臣烈士、道德君子,其端严尊重,人初见而畏之,然愈久而愈可爱也。”跋《唐郎颖碑》“是以君子贵乎博学。”可以想见欧公集古行为,欲以成博学君子。欧公集古,亦是君子多见博闻理想之践履:《叔高父煮簋铭》并录刘敞、蔡襄对《煮簋铭》的解读,“以见君子之于学,贵乎多见而博闻也”。

欧阳公在《集古录跋尾》中喋喋不休反复多次说他的集古行为“不为无益”。例如,《后汉西岳华山庙碑》说“余之《集录》不为无益”;《后汉孙叔敖碑》感慨“谓余集古为无益,可乎?”说话听音,我们推测一下,他为何要不断叨唠此意,无非是世人不理解、不赞同,他才表白;自己对其价值,不够自信;或者自己自信,而社会还没有接受,才反复申说。从这个角度,说明其集录行为的开拓性,为前人之未有。《与蔡君谟求书集古录序书》佐证:“自庆历乙酉,逮嘉祐壬寅,十有八年,而得千卷。窃复自念,好嗜与俗异驰,乃独区区收拾世人之所弃者,唯恐不及,是又可笑也。然则字书之法,虽为学者之余事,亦有助于金石之传也。为仆不朽之托者,在君谟一挥毫之顷尔。”《与冯章靖公书(七)》:“承惠寄碑刻,既博而精,多所未见,寡陋蒙益,而私藏顿富矣。中年早衰,世好渐薄,独于兹物,厥嗜尤笃。而俗尚乖殊,每患不获同好,凡如所惠,仅得二三,固已为难,而骤获如是之多,宜其如何为喜幸也。”《后汉樊常侍碑》跋说:“初不见录于世,自予集录古文,时人稍稍知为可贵,自此古碑渐见收采也。”此亦可见其集古行为带动风气。

集古到底有何益处?本文认为,大体有以下几种:

(一)文献价值与史学意义

今人余敏辉教授说:欧阳修的《集古录》具有很高的历史资料价值与书法艺术价值,尤其是利用金石铭刻“与史传正其阙谬”。余敏辉其价值归纳几条:证史之误、补史之阙、纠史之妄、考索典制、评议人物。[6]余著于此叙论甚为详尽,本文从略。

(二)文学价值与古文意义。

欧阳公推崇唐代书法,但并不认为当代(宋)事事不如唐人,比如,对于文章的盛衰,他发现一个奇怪的现象,而有深入思考。他认为盛唐时社会达于致治,而文章不振。从集古发现文运与国运、文化发展与经济发展不一致,文运具有渐变性,不可一蹴而就。跋《隋太平寺碑》:“南、北文章至于陈、隋,其弊极矣。以唐太宗之致治,几乎三王之盛,独于文章,不能少变其体,岂其积习之势,其来也远,非久而众胜之,则不可以骤革也?是以群贤奋力,垦辟芟除,至于元和,然后芜秽荡平,嘉禾秀草争出,而葩华美实,灿然在目矣。此碑在隋,尤为文字浅陋者,疑其里巷庸人所为。然视其字画,又非常俗所能,盖当时流弊,以为文章止此为佳矣。”此段文字简评南朝至唐元和年间文运,言简意赅,至为的当。又如跋《唐元次山铭》:“唐自太宗致治之盛,几乎三代之隆,而惟文章,独不能革五代(应指南朝和隋朝)之弊。既久而后,韩、柳之徒出,盖习俗难变,而文章变体又难也。次山当开元、天宝时,独作古文,其笔力雄健,意气超拔,不减韩之徒也。可谓特立之士哉!”跋《唐德州长寿寺舍利》亦有以上言论,还从碑文“浮云共岭松张盖,明月与岩桂分丛”发现王勃《滕王阁序》“落霞、秋水”乃初唐流行句式。跋《唐辨石钟山记》:“览三子之文,皆有幽人之思,迹其风尚,想见其为人。”这些文字说明,欧阳公集古的关注点是多方面的,不仅仅在字的艺术,更在其所承载的内容和意义。

就书法与文章之关系而言,欧公认为,文因直接载道,处于本之位,书法为末艺。跋《陈张慧湛墓志铭》:“陈、隋之间,字书之法极于精妙,而文章颓坏,至于鄙俚。岂其时俗弊薄,士遗其本而逐其末乎?”

跋《田弘正家庙碑》:“昌黎先生撰。余家所藏书万卷,惟《昌黎集》是余为进士时所有,最为旧物。自天圣以来,古学渐盛,学者多读韩文,而患集本讹舛。惟余家本屡更校正,时人共传,号为善本。及后集录古文,得韩文之刻石者如《罗池神》《黄陵庙碑》之类,以校余家集本,舛缪犹多,若《田弘正碑》则又尤甚。盖由诸本不同,往往妄加改易。余以碑校集印本,与刻石多同,当以为正。乃知文字之传,久而转失其真者多矣。则校雠之际,决于取舍,不可不慎也。”此则可见古文运动趋势。从集古数量看,欧公集古最为集中的是三代铭文、颜真卿书碑和韩愈文章。集录文字,欧公多称“古文”,其所倡“古文运动”当与此相关联。跋《黄陵庙碑》:“韩愈撰,沈传师书。《昌黎集》今大行于世,而患本不真。余家所藏,最号善本,世多取以为正,然时时得刻石校之,犹不胜其舛缪,是知刻石之文可贵也,不独为玩好而已。”欧阳公发现先秦古文,质直简古,例如,称《敦铭》“器古文奇”。此“文”,既是文字,亦是文章。

从以上例文可知,欧阳公集录古文,是在为古文复兴寻找资料借鉴,他的集古行为是北宋古文运动承续先秦古文、韩愈古文的实践。

《集古录跋尾》不少篇堪称精美隽永的小品文,是被忽略的古文作品。

(三)思想价值与儒学意义

欧阳公是一位醇儒,一生坚持儒家信仰,辟佛批道。他极力推崇颜真卿,正是基于儒家价值观。他集古不弃佛道碑帖,非为信其内容,而是出于好古癖,出于对史料的保存和书法艺术的珍惜。他在含有佛道内容的题跋中总是急急表白此意,跋《唐司刑寺大脚迹敕》:“自古君臣事佛,未有如武氏之时盛也,然祸及生民,毒流王室,(刑狱惨烈)亦未有若斯之甚也。碑铭文辞不足录,录之者,所以有警也。俾览者知无佛之世,诗书雅颂之声,斯民蒙福者如彼;有佛之盛,其金石文章与其人之被祸者如此,可以少思焉?”欧阳公将此碑铭作为反面教材,起警示作用。跋《唐郑预注多心经》:“释氏之书,因字而见录者多矣。”跋《唐徐浩玄隐塔铭》:“呜呼!物有幸与不幸者,视其所托与其所遭如何尔。《诗》《书》遭秦,不免煨烬,而浮图、老子以托于字画之善,遂见珍藏。余于《集录》屡志此言,盖虑后世以余为惑于邪说者也。”此二则,强调好的书法,有利于思想的保存和传播。不忘撇清自己集录有关佛老的字,不是因为惑于佛老,而仅仅是为留存其字。他感慨“当世知名士,方少壮时,力排异说,及老病畏死,则归心释老,反恨得之晚者,往往如此也。可胜叹哉!”跋《唐磻溪庙记》批判高骈迷信道教,“贪心已动于内,故邪说可诱于外,内贪外诱,则其何所有而不为哉?”

史上韩柳并称,但是欧阳公出于捍卫儒家思想,尊韩而抑柳,因为柳宗元有佛家色彩。跋《唐柳宗元般舟和尚碑》:“柳宗元撰并书,子厚与退之,皆以文章知名一时,而后世称为韩柳者,盖流俗之相传也,其为道不同,犹夷夏也。”跋《唐南岳弥陀和尚碑》:“柳宗元撰并书。自唐以来言文章者惟韩柳,柳岂韩之徒哉?真韩门之罪人也。盖世俗不知其所学之非,第以当时辈流言之尔。今余又多录其文,惧益后人之惑也,故书以见余意。”

(四)碑帖保存与考辨价值

《集古录》第一属性,是书法史料的集成,保存了自古至北宋初年很多书法真迹。若不是欧阳公的集录,很多器铭碑刻我们今天看不到了,就连欧阳公时代的北宋人,学习书法也少了很多优秀范本。本文仅举其大端。

金石学本来建立于刘敞、欧阳修二人。刘敞著《先秦古器记》收录“先秦古器十有一物,制作精巧,有款识,皆科斗书”“使工模其文,刻于石”。[7]可是,今天在刘敞的文集《公是集》里所见《先秦古器记》仅仅几百字,大约是序言,刻工所模刻之科斗书皆不见,大约失传。而刘敞赠送给欧阳修的古器铭文字,尚存于《集古录跋尾》,前几篇皆是:《古敦铭(毛伯敦、龚伯彝、伯庶父敦)》《韩城鼎铭》《商雒鼎铭》《叔高父煮簋铭》等。尚有一些前汉铭文碑刻,欧阳公寻求不得,也得自刘敞馈赠,得以集录传世。今言金石学,必祖于欧阳公,实赖公是之助。

跋《唐吴广碑》:“碑字稍磨灭,世亦罕见,独余《集录》得之,遂以传者,以其笔画之工也。故余尝为蔡君谟言,书虽学者之余事,而有助于金石之传者,以此也。”此则最典型地说明欧阳公保存古人书法之功。

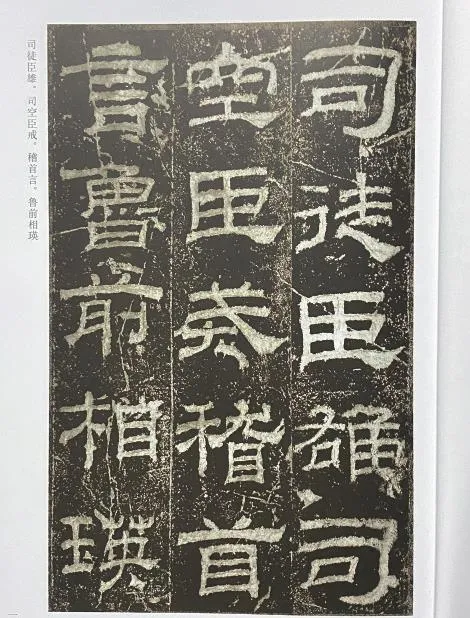

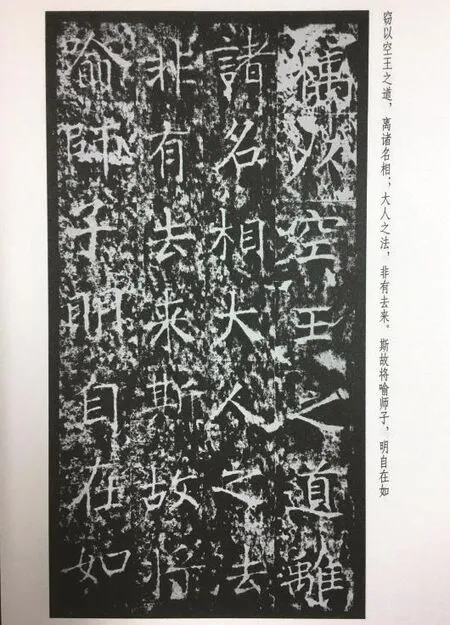

《后汉鲁相置孔子庙卒史碑》,即今流行之《乙瑛碑》。浙江古籍出版社2006年版《汉乙瑛碑》称:“自欧阳修《集古录》以后,此碑迭经著录,对后世影响很大。”跋《隋龙藏寺碑》“字画遒劲,有欧、虞之体”,古吴轩出版社2009年版介绍,此碑首次著录于欧公《集古录》。由此,又可见欧阳公存古之功。

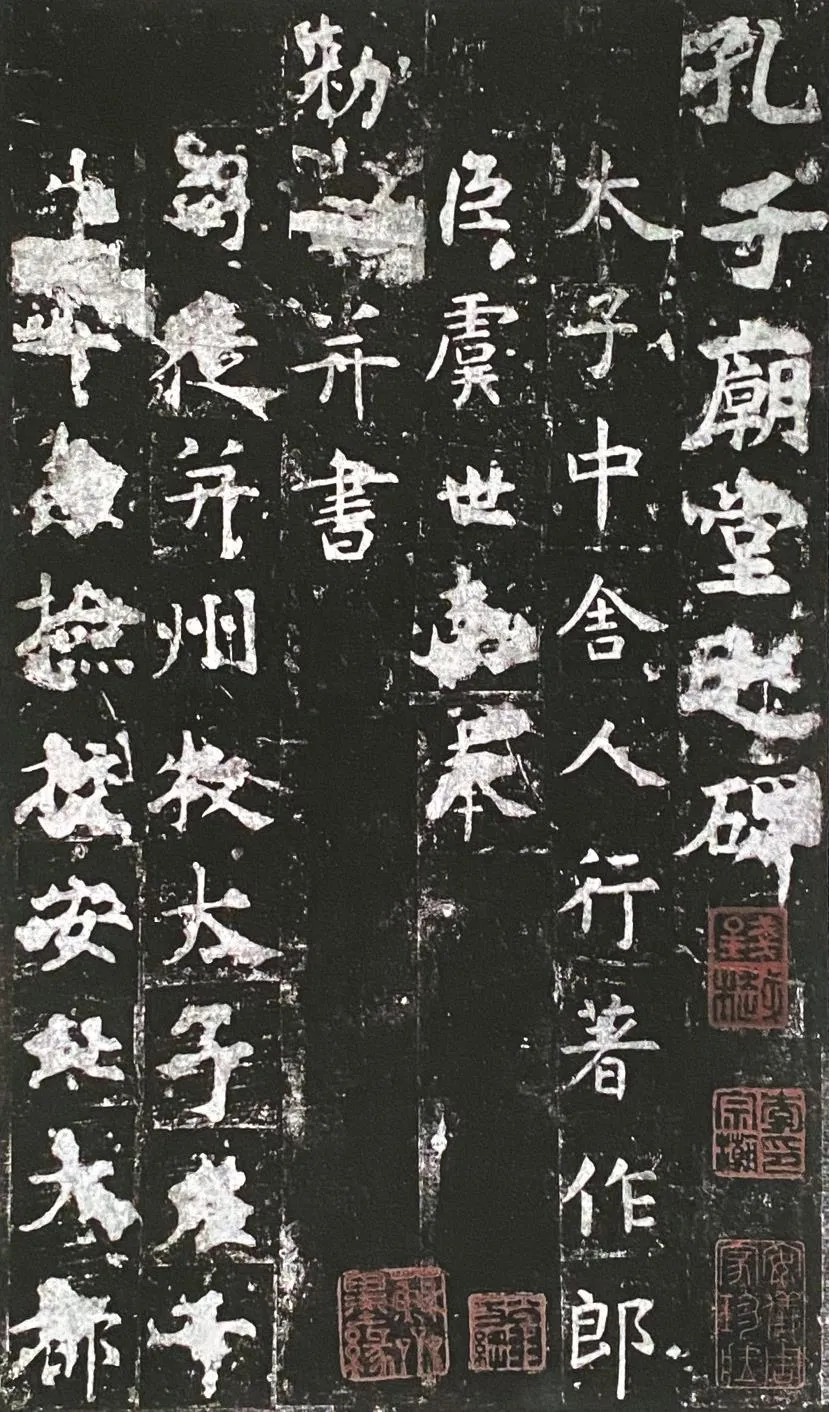

《乙瑛碑》

《隋龙藏寺碑》

跋《唐王师乾神道碑》记载一段当时学书故事,颇能代表欧阳公集古抢救保存古人书法资料对于其时代书法学习的影响:“张从申书。余初不甚以为佳,但怪唐人多称之,第录此碑,以俟识者。前岁在亳社,因与秦玠郎中论书,玠学书于李西台建中,而西台之名重于当世。余因问玠,西台学何人书?云学张从申也。问玠识从申书否?云未尝见也。因以此碑示之,玠大惊曰:‘西台未能至也!’以此知世以鉴书为难者,诚然也。从申所书碑,今绝不行于世,惟予《集录》有之者,《吴季子碑阴记》《崔圆颂德碑》并此才三尔。”抢救濒临失传之碑,供当时人临习,使时人之师法从宋人前辈直追唐人,探本究源,进入更高境界。

李建中《贵胄帖》

欧阳公《集古录》著录唐人碑帖最多,跋《唐阳武复县记》:“余家《集录》千卷,唐贤之文,十居七八。”欧阳询为其祖上先贤,尤为偏爱,跋《唐欧阳率更临帖》:“吾家率更兰台世有清德,其笔法精妙,乃其余事。岂止士人楷模,虽海外夷狄,皆知为贵。而后裔所宜勉旃,庶几不殒其美也。”跋《唐辨法师碑》:“其书有笔法,其遒劲精悍,不减吾家兰台。意其当时必为知名士,而今世人无知者……盖其不幸湮沉泯灭,非余偶录得之,则遂不见于世矣。乃知士有负绝学高世之名,而不幸不传于后者,可胜数哉!可胜叹哉!”于此又可见其集古行为,是出于对美好事物的哀悯怜惜之心。

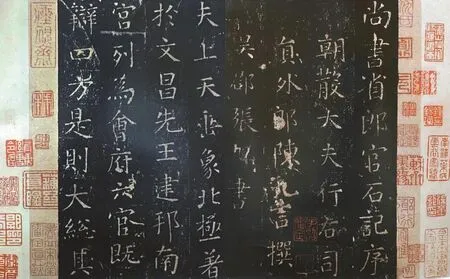

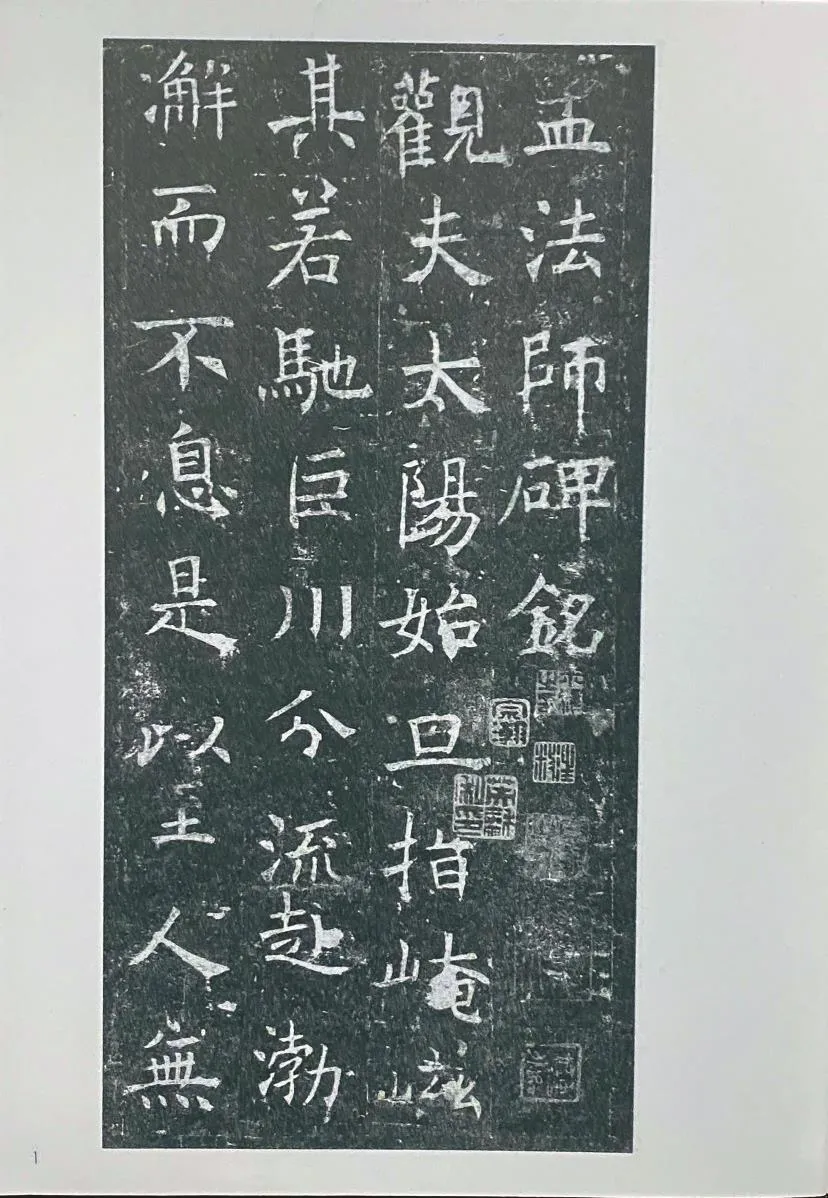

著录张旭楷书《唐郎官石记》,称“可爱”,罕见珍贵。此帖今尚印行。著录《唐孔子庙堂碑》《唐九成宫醴泉铭》《唐孟法师碑》,今日尚流行。

张旭《唐郎官石记》

褚遂良《唐孟法师碑》

著录《唐大照禅师碑》《唐崔潭龟诗》,皆言唐朝八分书(隶书、分书)名家四人而已:韩择木、李潮、蔡有邻、史惟则。前者惟则书,后者蔡有邻书。《唐植柏颂》为李潮书,“为仅有,亦皆后人莫及也。不惟笔法难工,亦近时学者罕复专精如前辈也”。这些,今日大约失传,今人感觉陌生,但欧阳公为宋人保存唐人作品,丰富宋人艺术宝库,为宋人学书提供更多可以借鉴的风格。

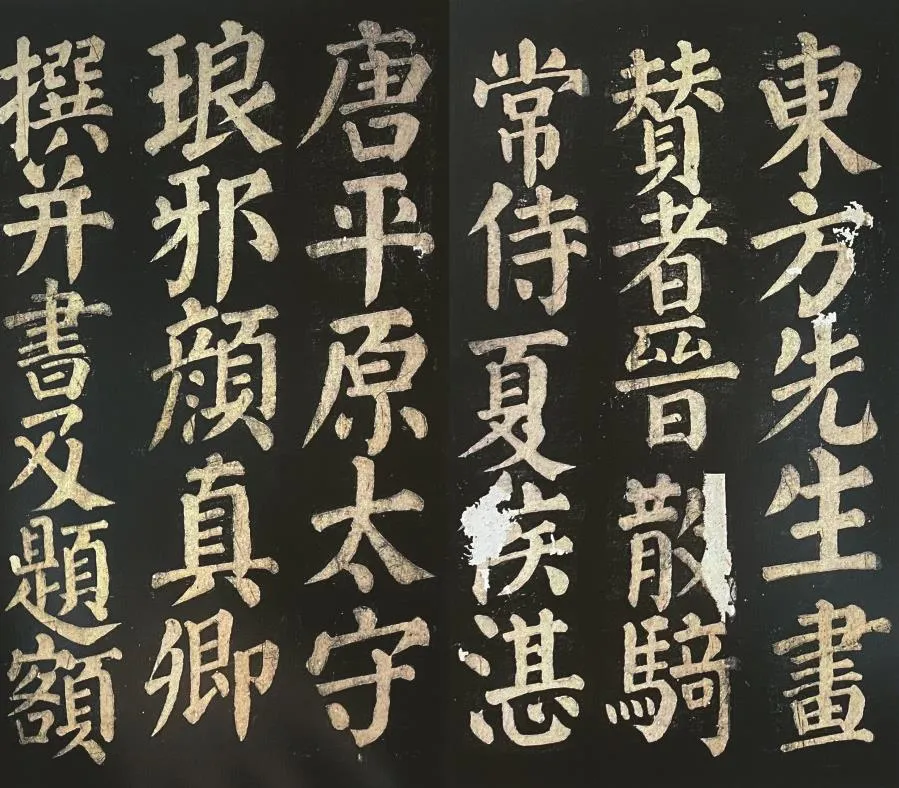

唐人碑帖集录最多的,还是颜真卿的,如《唐颜真卿书东方朔画赞》《唐画赞碑阴》《唐颜鲁公题名》《唐颜真卿麻姑坛记》《唐中兴颂》《唐杜济神道碑》等,有的今日尚存,有的已经失传。

颜真卿《东方朔画赞》

大量唐代著名文人碑帖及其文字,欧阳公著录之,今虽失传,但让我们有所了解,例如:颜师古、李百药、唐玄宗、元结、韩愈、柳宗元、欧阳詹、陆贽、陆羽、李白、杨炎、樊宗师、李德裕、李宗闵、李绅、刘禹锡、裴休、令狐楚、权德舆、高骈,等等。

欧阳公在经学上持疑古态度,信经疑传,对于古碑刻亦不轻信。例如《石鼓文》,他存疑,“退之(韩愈)好古不妄者,余姑取以为信尔”。对于《秦峄山碑》,欧阳公跋曰:“(郑)文宝云是(徐)铉所模。文宝又言,尝亲至峄山访秦碑,莫获,遂以铉所模刻石于长安,世多传之。余家《集录》别藏泰山李斯所书数十字尚存,以较模本,则见真伪之相远也。”此则说明,欧阳公通过持疑辨伪,集录了更为原本的碑帖,有存古之功。

欧阳公发现,当时流行的所谓晋人法帖,应是唐人所临摹,不可能是晋人真迹。这又是疑古一表现。例如跋《晋王献之法帖》:“献之帖盖唐人所临,其笔法类颜鲁公。”《瘗鹤铭》:“《润州图经》以为王羲之书,字亦奇特,然不类羲之笔法,而类颜鲁公,不知何人书也。”《黄庭经》:“书虽可喜,而笔法非王羲之所为。余非学异说者,哀世人之惑于缪妄尔。”《遗教经》“相传云羲之书,伪也,盖唐世写经手

其实,《集古录》首先是一部历代碑帖集,是一部书法作品总集;《集古录跋尾》在广收博采的基础上考证、鉴别和鉴赏,进而发评论,是一部图文并茂的书法简史,或曰书法史评论集,其价值在于书法理论和书法史论方面的独特贡献。黄庭坚说欧阳公“喜论古今书”,《集古录跋尾》可谓正是集中表现。

欧阳公在《集古录目序》中说:“有卷帙次第而无时世之先后,盖其取多而未已,故随其所得而录之。”但我们今天看到的《集古录跋尾》和《集古录目》依朝代先后编目,次序井然。今人知识视野中的书法史上重要碑帖,按照朝代先后赫然在目。笔者所依据版本,《集古录跋尾》为文渊阁《四库全书》本和巴蜀书社版李之亮《欧阳修集编年笺注》;欧阳棐编《集古录目》为清朱记荣编刻《行素艸堂金石丛书》本。有序编目与欧阳公自己所云“无时世之先后”不一致。

《集古录跋尾》并非专门的书法评论,而是对历史人物、事件、文献、人情风俗等随笔式即兴点评或者考辨,但对书法艺术的片言只语的点评,往往能抓住特征,让人对书法作品有一种大概的认识,受到审美的启发;将其连串起来,能对书法的时代风格有一些形象记忆,对书法史轮廓有一些印象。

欧阳公对先秦器铭和两汉碑刻的题跋,注意力主要在史迹考证、人物考辨、文字辨识上,对于文字艺术的评论,极为简略,如评先秦器铭,“器古文奇”(跋《敦铭》)可以概之;评汉碑“文字古质”(跋《后汉郭先生碑》)、“笔画颇奇伟”(跋《后汉秦君碑首》)、“体质淳劲”(跋《后汉残碑》)、“近古简质”(跋《后汉泰山都尉孔君碑》),皆能抓住主要特征。

评六朝及隋书法。跋《晋兰亭修禊序》:“世所传本尤多,而皆不同。盖唐数家所临,其转相传模,失真弥远,然时时犹有可喜处,岂其笔法或得其一二耶?”跋《宋文帝神道碑》:“南朝士人气尚卑弱,字书工者,率以纤劲清媚为佳,未有伟然巨笔。”跋《陈张慧湛墓志铭》:“陈、隋之间,字所书尔。近有得唐人所书经,题其一云薛稷,一云僧行敦书者,皆于二人他所书不类,而与此颇同,即知写经手所书也。”今日坊间尚传《遗教经》,有的版本仍标王羲之书,大约是为便于售卖,明知故犯。

(五)书法史评论和书法理论意义

书之法极于精妙,而文章頽坏,至于鄙俚。岂其时俗弊薄,士遗其本而逐其末乎?”皆能点明一个时代的总体风格。

评北朝书法。跋《后魏神龟造碑像记》评魏碑“患其文辞鄙浅,又多言浮屠,然独其字画往往工妙”“意其夷狄昧于学问,而所传讹谬尔,然录之以资广览也。”跋《魏九级塔像铭》“碑文浅陋,盖鄙俚之人所为,惟其字画多异,往往奇怪,故录之以备广览。”跋《北齐石浮图记》:“笔画清婉可爱。”跋《后周大像碑》:“宇文氏之事迹无足采者,惟其字画不俗,亦有取焉,玩物以忘忧者。”甘中流教授《中国书法批评史》认为,欧阳公是“北碑、隋碑之美的最早发现者”“《集古录》对北朝碑刻书法给予的关注成为碑派书法潮流的前奏”。甘著也列举了一些欧阳公跋语,可以参考。[8]

评唐朝书法。欧阳修对欧阳询、虞世南、薛稷、颜真卿、柳公权、李邕、李阳冰,等等多有评点。前一节已谈及,再看几例:跋《唐玄静先生碑》:“张从申书,李阳冰篆额。唐世工书之士多,故以书知名者难。从申每所书碑,李阳冰多为之篆额,时人必称为二绝。”跋《唐滑州新驿记》:李阳冰篆,铭曰:“斯(李斯)去千载,冰生唐时。冰今又去,后来者谁?后千年有人,吾不知之;后千年无人,当尽于斯。”欧公谈经学时,曾言二千年后,有人知之,其语气颇类于此。可见其集古所得,对于其思想、文章的影响。

《集古录》著录、评论柳公权碑颇多。跋《唐高重碑》:“唐世碑刻,颜柳二公尤多,而字体笔画往往不同。虽其意趣或出于临时,而亦系于模勒之工拙,然其大法则常在也。此碑锋力倶完。”跋《唐山南西道驿路记》:“公权书往往以模刻失其真,虽然,其体骨终在也。”这些跋语十分精彩。跋《唐郑澣阴符经序》本文上篇已引述,还保留了与蔡襄的讨论颜柳,十分珍贵。

欧公尤其推崇颜真卿。跋语对颜字推崇备至,跋《唐颜真卿麻姑坛记》:“颜公忠义之节,皎如日月,其为人尊严刚劲,象其笔画。”“或疑非鲁公书,余初亦颇以为惑,及把玩久之,笔画巨细皆有法,愈看愈佳,然后知非鲁公不能书也。故聊志之,以释疑者。”跋《唐杜济神道碑》:“艺之至者,如庖丁之刀,轮扁之斫,无不中也。”

今人王镇远《中国书法理论史》论及欧阳修推崇颜真卿:欧阳修在唐代书法家中最重颜真卿,颜真卿的书法魅力,首先在于其人忠臣烈士之品格,其次在于具备法度。“欧阳修对唐人书法的肯定,尤其是对颜字的推重开启了宋四家由唐溯晋的风气,四家均取法颜书的事实足以说明欧阳修的理论不无启导之功。”[9]此说不无道理,但太过绝对和夸张了。蔡襄虽然比欧阳公年轻五岁,但是同年进士及第,他的书法欧阳修佩服得五体投地,肯定不是受欧阳公的影响。欧阳公之前五代的杨凝式书法就是学过颜体,张世南《游宦纪闻》卷十记载:杨凝式“笔迹遒放,宗师欧阳询与颜真卿”。[10]石曼卿年长欧阳公十三岁而英年早逝,欧公评石书“多得颜柳笔法”(《唐辨正禅师塔院记》跋),说明崇尚颜书,也并非启导于欧阳公。当然,宋太宗命翰林侍书王著编纂的《淳化阁帖》没有收录颜真卿书法作品,此部历代书法总集代表国家意志,也能反映宋初社会审美趣味,说明欧阳修之前文人总体倾向确实不崇尚颜真卿。颜真卿在北宋中期以后成为中国书法史上偶像级人物,与欧阳修近乎崇拜的表彰,不无关系。

评五代书法,尤见其时代风貌。例如,跋《王文秉小篆千字文》评论、比较分析前人书法:“文秉在江南,篆书远过徐铉,而铉以文学名重当世,文秉人罕知者。学者皆云:铉笔虽未工,而有字学,一点一画,皆有法也。”跋《杨凝式题名》,“自唐亡道丧,四海困于兵戎。及圣宋兴,天下复归于治,盖百有五十余年。而五代之际有杨少师(杨凝式),建隆以后称李西台,二人者笔法不同,而书名皆为一时之绝,故并录于此。”此实为简明书史,此段评论,《宣和书谱》照录之,[11]可见欧阳公《集古录》和书法评论的影响力。《宣和书谱》录欧公之文,却不列欧公为书家,亦见其列名标准之严。

杨凝式《新步虚词十九章》

曹宝麟《中国书法史·宋辽金卷》论曰:欧阳修“提醒世人更需要注重比书法远为重要的道德修养问题,欧阳修的这个思想,后成为苏、黄等人评判前代书家的主要标准。”“宋朝到后欧阳修时代出现了尚意书风,绝非偶然,它与欧公导夫先路的理论贡献有着明显的因果关系。”[12]尚意尚德的书学思想,对后世产生重大影响。其实尚德尚意的理论,也非前无古人后无来者,近人弘一法师谈书法,也很重意兴逸气,更重视道德及佛法。欧公为何尚意,如何尚意,曹著语焉不详。

尚意,在欧公有两个方面的内涵,一是追求神似;一是讲究逸兴神会,感性之意无意为之。我们细读《集古录跋尾》,会发现,欧阳公是在广览、比对模刻的碑帖中发现“意”的。欧阳公发现,如果不领会碑刻背后书家之意,是不能欣赏书法之美的,因为刻工技法有工拙。跋《杂法帖五》:“古今事异,一时人语,亦多不同,传模之际,又多转失,时有难识处,惟当以意求之尔。”《跋尾》中对刻工模刻走形失真屡次谈及。刻工传模书家墨迹,或多或少总会走形,后世学习前人碑帖,如果拘于形似,难得古人真形,不如求古人之意。跋《唐高重碑》:“柳公权书。唐世碑刻,颜柳二公尤多,而字体笔画往往不同。虽其意趣或出于临时,而亦系于模勒之工拙,然其大法则常在也。此碑锋力倶完。”跋《唐山南西道驿路记》:“公权书往往以模刻失其真,虽然,其体骨终在也。”

欧阳公通过研读晋人碑帖,发现书法总是率性而为更佳。如跋《晋王献之法帖》:“余尝喜览魏晋以来笔墨遗迹,而想前人之高致也。所谓法帖者,其事率皆吊哀候病、叙暌离、通讯问,施于家人朋友之间,不过数行而已。盖其初非用意,而逸笔余兴,淋漓挥洒,或妍或丑,百态横生,披卷发函,灿然在目,使人骤见惊绝。徐而视之,其意态愈无穷尽,故使后世得之,以为奇玩,而想见其人也。至于高文大册,何尝用此?今人不然,至或弃百事,弊精疲力,以学书为事业,用此终老而穷年者,是真可笑也。”跋《唐僧怀素法帖》:“予谓法帖者,乃魏、晋时人施于家人、朋友,其逸笔余兴,初非用意而自然可喜。”跋《千文后虞世南书》:“虞世南所书,言不成文,乃信笔偶然尔。其字画精妙,平生所书碑刻多矣,皆莫及也。岂矜持与不用意,便有优劣耶?”

德,也是一种“意”,决定着书法作品的体骨和品位。这是欧阳公欣赏颜真卿书法的体验和发现。跋《唐颜鲁公二十二字帖》:“斯人忠义出于天性,故其字画刚劲独立,不袭前迹,挺然奇伟,有似其为人。”跋《唐颜鲁公书残碑》:“余谓颜公书如忠臣烈士、道德君子,其端严尊重,人初见而畏之,然愈久而愈可爱也。”他评南朝书法《宋文帝神道碑》:“南朝士人气尚卑弱,字书工者,率以纤劲清媚为佳,未有伟然巨笔。”这是德与意的另一种气质,书法作品呈现另一种形态。

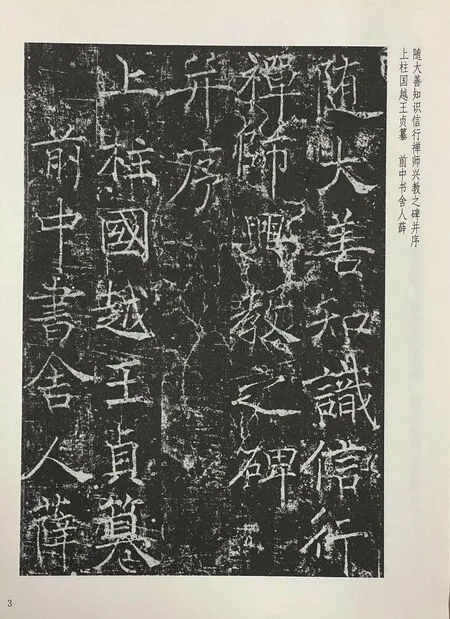

薛稷《信行禅师碑》

跋《唐薛稷书》:“薛稷书刻石者,余家集录颇多,与墨迹互有不同。唐世颜、柳诸家刻石者,字体时时不类,谓由模刻人有工拙。凡世人于事,不可一概。有知而好者,有好而不知者,有不好而不知者,有不好而能知者。画之为物,尤难识其精粗真伪,非一言可达。得者各以其意,披图所赏,未必是秉笔之意也。昔梅圣俞作诗,独以吾为知音,吾亦自谓举世之人,知梅诗者,莫吾若也。吾尝问渠最得意处,渠诵数句,皆非吾赏者,以此知披图所赏,未必得秉笔之人本意也。”此篇含义丰富,是文艺鉴赏论的绝佳史料。碑刻与墨迹之不一致,俗谓走样;懂得与爱好、欣赏,也不是一回事;欣赏(接受)与作者不一致。似此种种,都是各种“意”在起作用。

(六)集古行为的时代影响和历史作用

《集古录》对北宋书法的直接影响,更主要的在于欧阳公行为、活动本身:与一大批名公巨卿就书法之事密切联系,广泛交流,带动社会风气。欧阳修之集古,是非一人之功,多有朋辈之襄赞;集古的过程,亦收集了很多友谊和温情;欧公将其事皆记于《集古录跋尾》,共有32人。欧阳公在书信中还谈及与集古相关的人物,如编《集古录目》就是听取友人徐子春意见而为之。《与刘侍读书(二)》:“愚家所藏《集古录》,尝得故徐子春为余言:集聚多且久,无不散亡,此物理也。不若举取其要,著为一书,谓可传久。余深以其言为然,昨在汝阴居闲,遂为《集古录目》,方得八九十篇。不徒如许之说,又因得史传相参验,证见史家阙失甚多。”他们讨论的是书法,但不局限于书法,而是与文史、道德问题相关联,扩大了书法作品的功能和意义,使书法与生活、学术融为一体,更易深入人心,更易传播,产生影响。

最多最大的帮助来自大学问家刘敞。《古敦铭》跋记:“嘉祐中原父(刘敞)以翰林侍读学士出为永兴军路安抚使,其治在长安。原父博学好古,多藏古奇器物,能读古文铭识,考知其人事迹。而长安,秦汉故都,时时发掘所得,原父悉购而藏之。以予方集录古文,故每有所得,必模其铭文以见遗。原父为予考按其事。”《敦铭》跋云:“余家《集古录》自周武王以来皆有者,多得于原父也。”《前汉二器铭》跋记:“余所集录古文,自周穆王以来,莫不有之,而独无前汉时字,求之久而不获,每以为恨。友人刘原甫每以其铭刻为遗。既获此二铭,由是始有前汉时字,以足余之所阙,而大偿其素愿焉。余所集录既博,而为日滋久,求之亦劳,得于人者颇多,而最后成余志者,原甫也,故特志之。”

太常博士杨南仲能识古文,帮助也很大,《韩城鼎铭》跋记:“原甫(刘敞)既得鼎韩城,遗余以其铭,而太常博士杨南仲能读古文篆籀,为余以今文写之,而阙其疑者。原甫博学,无所不通,为余释其铭以今文,而与南仲时有不同。故并著二家所解,以俟博识君子。”《古器铭》跋云:“自余集录古文,所得三代器铭,必问于杨南仲、章友直。”帮助欧公收集、模写古文,或帮助考辨释读古文,多是博学通古的士人,或是高官显宦,地位最显赫的是三朝宰相韩琦。《唐颜真卿射堂记》“今仆射相公(韩琦)笔法精妙,为余称颜氏书《射堂记》最佳,遂以此本遗余。”《与韩忠献王(韩琦)书(一〇)》:“前在颍,承示碑文甚多,愧荷之恳,已尝附状。今者人至,又惠《宋公碑》二本,事迹辞翰,可令人想慕。《张迪碑》并《八关斋记》,此之所有,聊答厚赐。”甚至有人主动将自己的藏品送给欧阳公,以求传之久远,可见欧阳公集古已经深入人心。《黄庭经四》跋:“得前本于殿中丞裴造。造,好古君子也,自言家藏此本数世矣,与其藏于家,不若附见余之《集录》,可以传之不朽也。”

欧阳公求碑帖态度十分谦恭,真正不耻下问。《后汉橐长蔡君颂碑》记:“天章阁待制杨畋尝为余言,汉时隶书在者此为最佳。畋自言平生惟学此字。余不甚识隶书,因畋言遣人之常山求得之。”讨论、请教最多的是蔡襄,跋《隋丁道户启法寺碑》:“蔡君谟,博学君子也。于书尤称精鉴,余所藏书,未有不更其品目者。”他自认蔡襄比他水平高,更内行,总是采纳蔡襄的意见;《集古录》收录了蔡襄多篇题跋。

欧阳公跋《晋贤法帖》云:“把玩欣然,所以忘倦也。”跋《杂法帖四》云:“吾有《集古录》一千卷,晚又得此法帖,归老之计足矣。寓心于此,其乐可涯?”欧阳公声名显赫,几十年孜孜不倦向人广泛征求铭文碑刻,虚心求教书法问题,晚年更以读碑赏帖、题跋习字作为人生精神归宿,其行为、其人生观对当时和后世书法时尚产生深远影响,理在必然。