3.0T 磁共振弥散加权成像与表观弥散系数对睾丸良恶性肿物的鉴别诊断价值

2020-07-04伍冬林邱士军

伍冬林,邱士军

( 广州中医药大学第一附属医院 广东 广州 510405)

在全世界范围内,睾丸肿瘤是青年男性(15 ~34岁)最常见的恶性肿瘤,且其发病率有逐年升高的趋势,约占泌尿生殖系统恶性肿瘤的3 ~9%[1]。由于其恶性比例奇高(95%以上),且多发于性功能最活跃时期,而临床治愈率较高且以手术切除为主,绝大多数患者能够长期生存;但长期随访研究显示[2]单侧睾丸切除仍可能引起性功能障碍和不孕,故对于良性肿瘤患者的患侧睾丸功能的保留非常必要,此时对于睾丸良恶性肿瘤的影像学鉴别尤为重要。弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)是目前惟一能够检测活体组织水分子扩散运动的无创性方法,表观弥散系数(apparent diffusion coefficient,ADC)目前已用于全身多个部位良恶性肿瘤的判断[3-7],但对于睾丸肿瘤目前国内外文献报道较少[8-10]。本研究通过对睾丸良恶性肿物的ADC 值差异,旨在提高DWI 在睾丸病变中的诊断及鉴别诊断价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象

回顾收集2012年9月—2019年7月期间于广州中医药大学第一附属医院影像科行MRI 检查的睾丸肿物患者共29例,年龄14 ~66岁(39.1±15.6岁),所有患者均经本院手术病理证实。其中精原细胞瘤11例,非精原细胞瘤8例(其中混合型生殖细胞瘤3例,胚胎性癌2例,畸胎瘤2例,表皮样囊肿2例);非生殖细胞瘤8例(其中淋巴瘤3例,横纹肌肉瘤1例,转移瘤1例,肉芽肿性炎1例,慢性血肿2例)。

1.2 扫描设备及成像方法

MRI 检查采用GE Signa 3.0T 磁共振扫描仪,采用体部多通道相控阵列线圈仰卧位扫描,扫描范围包括整个阴囊及会阴部。扫描序列包括自旋回波T1WI、T2WI、T2WI 压脂,行轴位、矢状位及冠状位常规扫描;所有患者均行T1WI 增强检查,采用对比剂为钆喷酸葡甲胺(Gd-DTPA),剂量为0.1mmol/kg 体重,经肘静脉注射;DWI 采用单次激发自旋回波-平面回波成像序列,b 值取0、1000s/mm2,扫描时间1 ~2min,具体参数为:TR=5000ms,TE=62ms,层厚7mm,层间距2mm,FOV=400mm×240mm,矩阵=96×130。

1.3 图像后处理与分析

首先将MR 所获得图像由PACS 回传至GE ADW4.5 后处理工作站,然后通过FunCTool 软件处理后生成ADC 图,最后由2名MR 诊断经验丰富的影像科医师对病灶及对侧正常睾丸行ADC 值测量,每个病灶/对侧正常睾丸分别于不同层面测量3次取其平均值。感兴趣区(ROI)的选取结合T1WI 增强图像,尽量放置在病灶/正常睾丸的实质区域且不包括边缘,同时避开病灶内出血、坏死、囊变及血管以确保其结果准确性。

1.4 统计学分析

统计软件采用SPSS15.0 软件,定量资料检测结果采用均数±标准差(±s)表示。采用Wilcoxon 秩和检验比较睾丸良、恶性肿物的平均ADC 值,采用单因素方差分析比较睾丸恶性肿瘤间的平均ADC 值,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

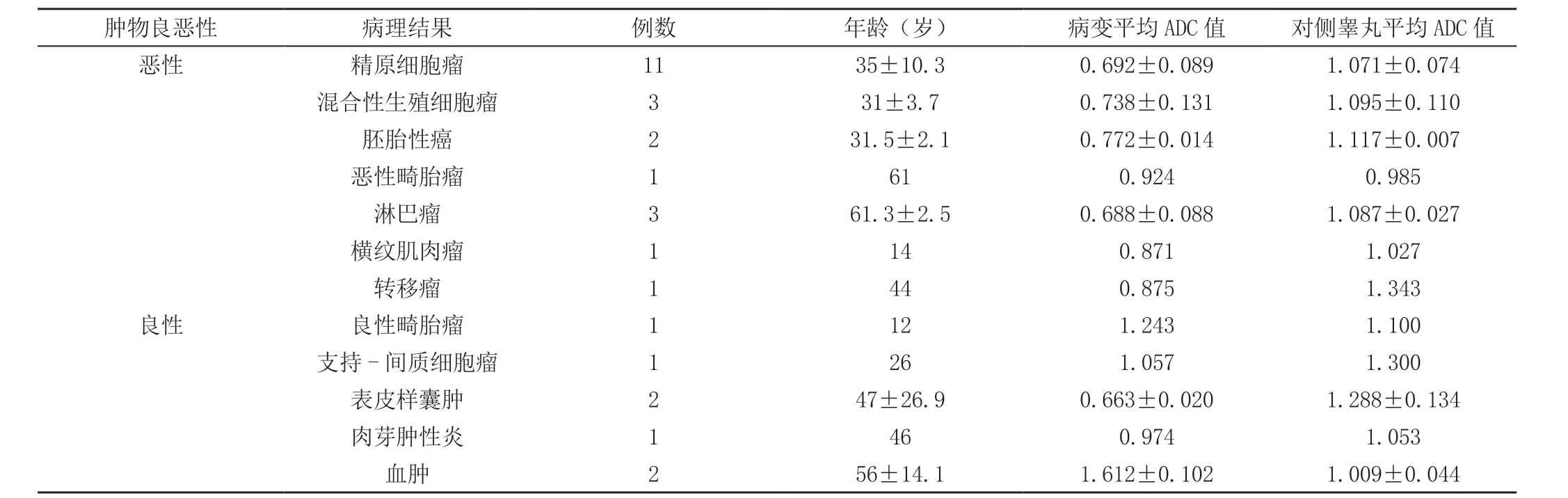

2.1 病例构成 29例睾丸肿物患者共29个病灶,均为单侧,其中左侧19例,右侧10例;恶性肿瘤共22例,良性肿物7例。具体结果见表1。

2.2 睾丸良、恶性肿物的ADC 值比较

结果见表2。

表1 睾丸良恶性肿物的病变类型构成及其ADC 值(×10-3mm/s)

表2 睾丸良、恶性肿物间ADC 值(×10-3mm/s)

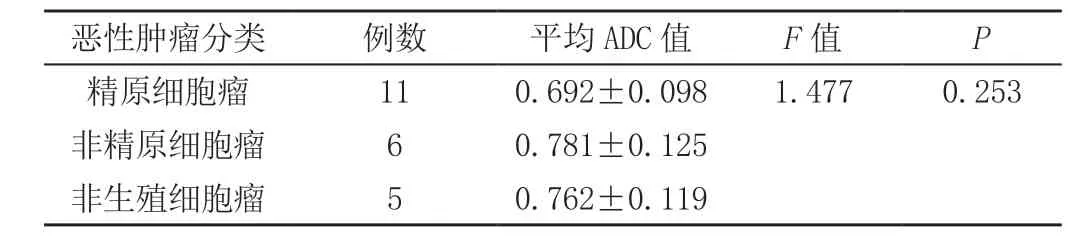

2.3 睾丸恶性肿瘤间ADC 值比较

结果见表3。

表3 睾丸恶性肿物间ADC 值(×10-3mm/s)

3 讨论

睾丸肿瘤约占男性肿瘤1 ~1.5%,且发病率有逐年增高的趋势,绝大部分为恶性。按其组织学来源可分为生殖细胞肿瘤与非生殖细胞肿瘤,其中生殖细胞肿瘤又可分为精原细胞瘤与非精原细胞瘤,前者最为常见,约占睾丸肿瘤的35 ~50%,好发年龄为35 ~45岁;非精原细胞瘤包括胚胎性癌、内胚窦瘤(亦呈卵黄囊瘤)、畸胎瘤、绒毛膜癌以及混合型生殖细胞瘤等;非生殖细胞肿瘤相对较为少见,包括淋巴瘤、转移瘤、血管瘤、纤维瘤、平滑肌瘤、横纹肌肉瘤等;另外还有睾丸肿瘤样病变包括慢性炎性肉芽肿、囊肿、血肿、脓肿、结核等[11]。临床上主要表现为睾丸肿大,伴阴囊坠胀感或疼痛。血清学标记物包括甲胎蛋白(AFP)、人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)、乳酸脱氢酶(LDH),65% 的非精原细胞瘤AFP 升高,而精原细胞瘤不升高;60% 进展型非精原细胞瘤和15%~20% 精原细胞瘤β-HCG 升高,进展型非精原细胞瘤和精原细胞瘤LDH 升高[12]。

弥散加权成像(DWI)是近十余年发展起来的一种功能MRI 技术,可显示组织中水分子的扩散运动,目前已用于全身各个部位成像。DWI 序列可直观显示睾丸肿物弥散受限情况,但不同b 值对其影响较大,且存在T2 穿透效应,再者青年男性正常睾丸组织本身较组织密度较高,b 值为1000s/mm2时DWI 图像仍呈高信号,故ADC 图及ADC 值测量对病变的定性诊断较为重要。

本研究表明睾丸恶性病变其ADC 值较良性病变者低,差异有统计学意义,据此可根据ADC 值来鉴别睾丸良、恶性肿物,但本组病例中睾丸良性肿物例数较少,表明其结果更加可信,可能原因是相较于良性肿物,恶性肿瘤组织细胞排列紧密,细胞密度高,细胞外间隙小,故水分子弥散受限更加明显。由表1 中显示表皮样囊肿其平均ADC 值较低,甚至低于精原细胞瘤,原因可能外表皮样囊肿内含有较多脱落的角质成分,蛋白含量较高,粘滞度较高,故弥散受限[9],故本研究又比较了恶性肿瘤与良性肿瘤(除外表皮样囊肿)的平均ADC 值,结果显示其P更低,表明其结果更加可靠。

本组病例中精原细胞瘤例数最多,其ADC 值较非精原细胞瘤者低,可能与其病理特征相关,精原细胞瘤肿瘤细胞排列紧密,胞浆丰富,细胞外间隙小,使得水分子扩散受限进而ADC 值较低;本组非精原细胞瘤中以混合型生殖细胞瘤相对较多,其主要成分为内胚窦瘤及胚胎性癌,内胚窦瘤常伴有粘液和囊性变,病理表现多样,肿瘤细胞结构可呈筛孔状和微囊状,故其ADC 值相对较精原细胞瘤高;胚胎性癌肿瘤细胞呈实性、乳头状或腺样生长,胞质较丰富,其ADC 值与精原细胞瘤ADC 值接近或略高;畸胎瘤的生物学行为和组织学形态与年龄有关,儿童畸胎瘤组织排列相对较年长者更加有序,组织学倾向于偏良性,ADC 值较高[10]。本研究同时比较了精原细胞瘤、非精原细胞瘤以及非生殖细胞瘤三者间平均ADC 值,结果显示差异无统计学意义,可能与本组病例数较少有关,需后期进一步扩大样本量再研究证实。

综上所述,睾丸良恶性肿物的平均ADC 值差异有统计学意义,提示DWI 及ADC 值可助于鉴别睾丸良恶性肿瘤。