基于文献计量学探讨上巨虚的临床应用

2020-07-02范鸿颖张子忆徐伟晨陈采益

范鸿颖,张子忆,徐伟晨,陈采益,王 晅

(福建中医药大学 针灸学院,福建 福州 350122)

近年来,“合治内府”之“合”指代下合穴已被学者们普遍接受,但查阅资料仍可发现存在少部分文献[1-2]应用“合治内府”理论来解释合穴治疗相应六腑疾病的论述。追溯关于合穴的记载可见于《灵枢·本输》,其详细载述了除手少阴心经外其余各经五腧穴具体名称和位置。而下合穴的相关内容最早则是见于《灵枢·邪气藏府病形》所载:“胃合于三里,大肠合入于巨虚上廉,小肠合入于巨虚下廉,三焦入合于委阳,膀胱合入于委中央,胆合入于阳陵泉。”虽未直接出现相关定义,但结合行文即可明确“合”之所指为下合穴,然而由于同篇“荥输治外经,合治内府”一言所致的理解误区,加之胃、膀胱、胆三腑的下合穴与对应经脉的合穴相同,故在阅读时容易造成一定的分歧。笔者将主要从大肠腑下合穴上巨虚的现代临床应用的文献及腧穴配伍规律入手,总结主治疾病谱,再结合曲池的现代临床应用,从中探寻二者与大肠腑的联系。

1 文献资料

1.1 文献资料来源

收集自2000-2019年公开发表在中国期刊全文数据库(CNKI)、维普期刊全文数据库(VIP)、万方数据库中的文章。

1.2 文献检索方式

高级检索,选择中文期刊,选择医药卫生数据库,检索项为主题,检索词分别为:上巨虚、曲池,检索年限均限定为2000-2019年。

1.3 纳入标准

①临床疗效观察类论文,治疗观察组包含上巨虚、曲池;②有两组及以上组间平行或自身前后对照的疗效比较。

1.4 排除标准

①动物实验类、综述类、评述性研究、个案、验案类报道;②治疗观察组中,上巨虚、曲池并非处方中必用穴位(如二穴为随证加减);③无法获得全文的文献;④其他非临床疗效观察类;⑤重复发表:保留发表年限最近的1篇,其余排除。

1.5 统计方法

两位评定员依据上述文献的纳入及排除标准分别独立对文献进行初筛,勾选文献导出选择NoteExpress(文件管理器,北京爱琴海之技术有限公司,版本号V3.2.0.7409,以下简称NE)格式,利用软件分别对作者、篇名进行查重,并进行全文阅读,对存在分歧或难以确定能否纳入的文献再由第三人讨论并判断是否纳入,同时,检索上巨虚相关文献时导出作者、篇名及治疗处方并如实记录,分别统计所配伍的每个穴位出现的频次以及相应的主治病谱。

2 文献检索结果

本研究通过摘要初步筛选共得到相关文献共1 327篇,经NE分项查重后剔除重复题录276篇,通过阅读全文,严格按照纳入标准和排除标准筛选:综述类28篇、作为对照组使用135篇、重复发表16篇和无法获得全文11篇,共排除190篇。最后纳入分析的现代临床应用文献共861篇(上巨虚297篇,曲池592篇,重复28篇)。

3 数据统计结果

3.1 上巨虚、曲池的针灸病症谱分析

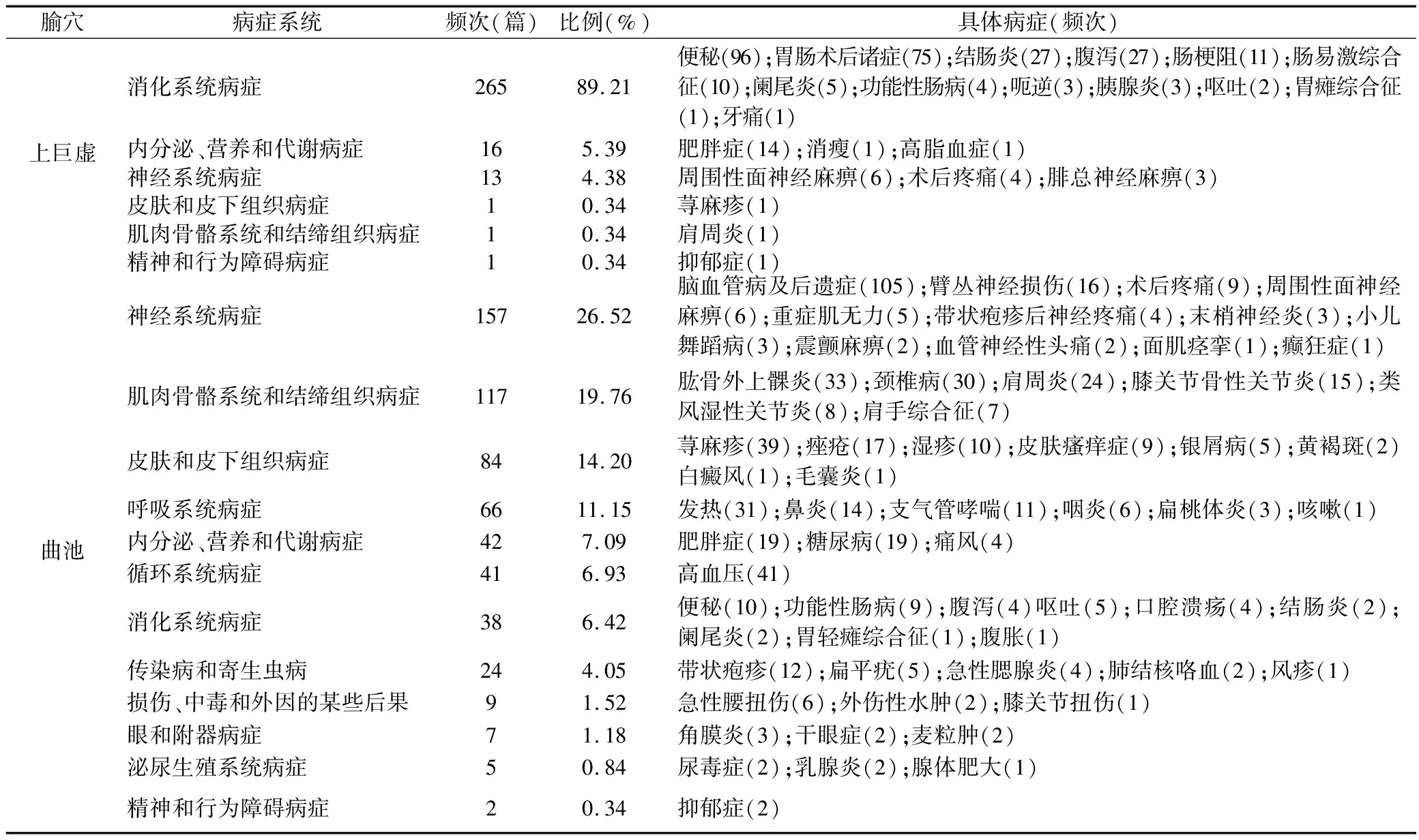

杜元灏[3]教授将病症按照世界卫生组织有关疾病和健康问题的统计分类(ICD10),结合针灸临床特点,共分成16个系统,将上巨虚、曲池二穴的临床应用按照疾病系统的分类统计方法归类:上巨虚临床主治多集中于消化系统等6个系统病症,相比之下,曲池涉及范围更为广泛,共12个系统,频次较高的有神经系统病症、肌肉骨骼系统和结缔组织病症等。具体病症见表1。

表1 上巨虚、曲池主治病症频次

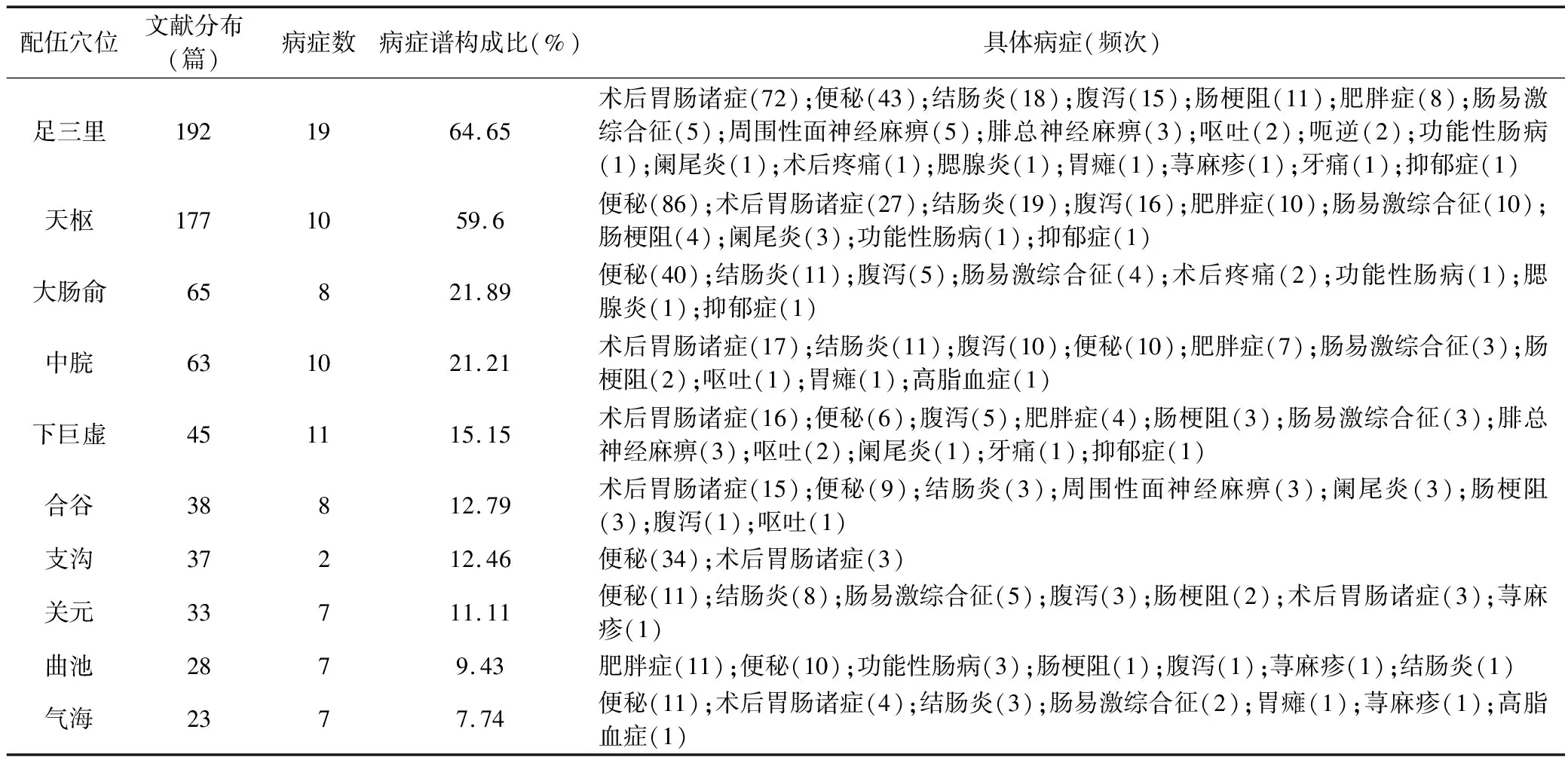

3.2 上巨虚常见配伍分析

文献分析中发现,临床中较少单用上巨虚,按照病症谱构成比(指病症谱中针灸某组配伍穴位治疗该病占针灸上巨虚治疗该病所有文献的比例)的高低进行排序,列举出前十个穴位,可看出常见的穴位依次是:足三里、天枢、大肠俞、中脘、下巨虚、合谷、支沟、关元、曲池、气海等。细化来看,上巨虚与足三里合用多用于治疗术后胃肠诸症、便秘、结肠炎等;在治疗便秘、术后胃肠诸症、结肠炎等病症多合天枢穴;配伍大肠俞则多用于便秘、结肠炎、腹泻等;与中脘合用以治疗术后胃肠诸症、结肠炎、腹泻为主;上巨虚与下巨虚合用虽较前诸穴使用频次为少,但亦集中于术后胃肠诸症、便秘、腹泻等病症。总体而言,上巨虚配伍用穴多涉及腹部各种手术后引起的胃肠功能紊乱等主治范畴,具体文献构成及疾病谱构成比见表2。

表2 上巨虚常见配伍疾病谱

4 讨论

4.1 上巨虚、曲池与大肠腑的联系

按照病变部位,可将疾病分为两大类,阳病(体外病、躯体病)和阴病(体内病、脏腑病)。杜元灏[4]指出阳病多以经络辨证,病机为经络气血阻滞,或经筋受损、功能失调,表现为疼痛、麻木、肿胀、运动障碍等;阴病病机是内外等各种因素导致的脏腑功能失调,多表现为复杂的内外症状和症候群。如表1所示,上巨虚常被用于治疗消化系统疾病,以便秘、术后胃肠诸症、结肠炎、腹泻、肥胖症、肠梗阻、肠易激综合征等病种较为常见,尤其从文献内容上看,对便秘的主治应用方面确为突显。上巨虚的治疗范围基本都是围绕大肠腑的病症展开,主治多为阴病,占主治内容的94.95%,循经治疗外经病(周围性面神经麻痹、术后疼痛、腓总神经麻痹、荨麻疹、肩周炎等)仅占了5.05%;而曲池在现代临床研究中,与大肠腑的联系并不十分紧密,主治范围以阳病为主,多用于治疗神经系统病症尤其是脑血管病及后遗症,以及肌肉骨骼系统和结缔组织病症上的使用。

其中最易引起“合治内府”争议的莫过于曲池用于治疗消化系统病症。大部分的文献对此理论性阐释主要从曲池为多气多血的手阳明大肠经的合土穴入手,从经气流注来看,“所入为合”,古人认为十二经经气流注合穴时犹如水流涌入大海,说明合穴处的经气具有多、深、涌的特点,刺激合穴更易调动本经经气。如此,似乎是对“合治六腑”的理论指导地位作出了高度精炼的概括,而临床取穴为何出现表1统计数据所示之出入?对此,沈雪勇[5]教授指出,手三阳经合穴少用于腑病的治疗原因主要有:从手足阳经与脏腑配属位置关系看手三阳经所属内腑位于腹腔而不是胸腔,故手三阳经所属内腑的腑气均下合于足阳经,同时这也是《灵枢·经脉》所载有关手三阳经主治病候所述,手三阳经主“外经病”,而不主“内腑病”的根源;另外,从表里属络关系分析,阳经属腑络脏,阴经属脏络腑,十二经别又进一步加强了十二经脉表里相合的联系作用,而手足三阴三阳经依据表里关系所形成之“六合”使得经脉循行联系和经穴的主治范围得以扩大,即手三阳经有穴通路在四肢、头面,而不经过内腑,但无穴通路是通于内腑的。这种“六合”理论不仅将头面部与十二经脉的联系反复强调,从本文立场出发,更重要的是进一步突出了阴、阳经各有其主治部位,阴阳表里之优势所在亦是临床辨病取穴之基准之一。可见,曲池并非完全与六腑及其相应病症没有联系,只是联系的紧密程度远不如上巨虚。

再者,同样的方法检索小海和天井,小海穴临床应用病症为:颈椎病(4篇)、臂丛神经损伤(3篇)、脑血管病及后遗症(2篇)、肱骨外上髁炎(1篇)、关节扭伤(1篇);天井穴为:脑血管病及后遗症(9篇)、颈椎病(2篇)、臂丛神经损伤(1篇)、落枕(1篇)、强直性脊柱炎(1篇)、关节扭伤(1篇),可见两穴主治内容并未涉及小肠腑或三焦腑的相应病症,可进一步佐证“合治内府”之“合”并非五输穴之“合”。

4.2 上巨虚及其常见配伍

刘立公等[6]总结古医籍中提到上巨虚的功效有:健脾和胃,疏通下肢,调腹,祛风,清热。六腑泄而不藏,以通为用,以降为顺。气机升降失常,是六腑病症的基本病机,上巨虚,为大肠下合穴,从部位上看,上巨虚位于下肢膝关节以下,大肠腑以下,因势利导,引导大肠浊气通降,有助于清气上升,进而恢复中焦气机。现代研究中上巨虚调节的作用机理[7]有:通过直接对肠道的调节、通过对脊髓的调节以及对脊髓上中枢调节起到缓解内脏痛敏的作用,调整异常的肠道活动。这在一定程度上表明,针刺上巨虚可从多个水平对机体进行调节。

如表2所示,上巨虚常用的配伍有足三里、天枢、大肠俞、中脘、下巨虚等,涉及多种配伍方法。穴位配伍后,针灸病谱会随配伍穴位特点而相应稍有改变,或是加强对某一病症的治疗效应,以追求获得最大疗效。在上巨虚与足三里或下巨虚或中脘的搭配使用中,都最常用于治疗腹部各种手术后引起的胃肠功能紊乱,主要临床表现是:恶心、腹胀、纳差等。足三里、下巨虚同为下合穴,中脘为胃募穴、腑之会,有研究[8]表明:初时对于腹部病症的治疗并未分胃病肠病,皆首选足三里,直到上巨虚和下巨虚的出现才开始区分,但胃、肠一同论治的诊疗思路仍对后世临床实践有着重要的指导意义。于是在足三里取穴习惯搭配上、下巨虚不断尝试,总结出“气街,三里,巨虚上下廉,此八者以泻胃中之热也”,胃肠下合穴配伍规律也在后世中不断发展至今仍在沿用。现代研究中,陈静等[9]发现针刺盲肠切除术后的大鼠的上巨虚和足三里对大鼠胃肠功能恢复具有明显促进作用,且胃黏膜中胃泌素较模型组显著增高,调节机制可能与胃泌素的调节有关。陈仪琳[10]发现针刺上巨虚除了对大肠、直肠的能量变化有影响外还能影响胃和小肠的能量,足三里与下巨虚只能影响胃和小肠的能量,但从起效时间上看足三里又远快于上、下巨虚,从一方面阐释了配伍的相关意义,另一方面针刺三穴也均可影响脑的能量变化,从脑肠轴[11]的角度诠释了胃肠下合穴配伍治疗的机理。同上,在胃、肠一同论治的诊疗模式指导下,中脘——胃腑腑气聚集在腹部的穴位,在腹部病症的治疗中也显得尤为重要,具有疏利中焦气机、和胃降逆之功。程艳婷等[12]检索治疗肠病的古文献发现上巨虚同中脘的配伍最早可见于《普济方》:“治伤寒胃中热不已,穴中脘、三里、上廉、下廉。”可见胃、肠一同论治的思想在肠病亦或是上巨虚的配伍应用中都有一定的参考价值。

上巨虚与天枢、大肠俞配伍最常用于便秘的治疗。中医认为便秘病位主要在大肠,涉及多个脏腑共同调控,基本病因是大肠传导失常[13],上巨虚、天枢、大肠俞分别为大肠的下合穴、募穴、背俞穴,都与大肠密切相关。天枢是大肠腑气由内向外募集在腹部的腧穴,大肠俞是大肠腑气输注于腰部的腧穴,都接近大肠腑所在,上巨虚位于胫骨前缘,部位偏下,上巨虚与其相伍,一为取其主治共性,二为上下相贯,有利于沟通上下经气,以期达到协同增效之功。

5 结语

穴位现代临床应用是基于古代经验不断形成发展的,由于这个经验的总结不是一步完成的,故在总结过程中,穴位主治内容在不断发生变化,疗效作为评判的唯一金标准决定着主治内容的更替。对腧穴临床应用病谱的归纳,可反映人们对腧穴主治特征认识的方法学和将腧穴与五脏六腑、经脉气血联系后的诊疗思维模式,这也提示总结腧穴现代应用以更好服务临床的必要性。数据挖掘技术在针灸方面的应用越来越广泛,但多数在针灸治疗某一疾病取穴配伍方面的应用,较少运用在归纳腧穴治疗的主治方面。笔者认为归纳疾病选穴规律有助于临床取穴参考,归纳腧穴主治内容有助于理论理解,并为临床诊疗提供新思路,两者各有侧重,但又相辅相成。然而,临床应用上中西医病名混杂,归类难度较大,有待更完善的病名归类以及扩展数据挖掘技术在腧穴主治方面的应用,以期更好服务于临床。