急性心肌梗死病人介入术后分层随访路径的构建

2020-07-02史春璐张文杰

史春璐,张文杰

(江苏大学附属医院,江苏212001)

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)是指冠状动脉急性、持续性缺血缺氧导致的心肌坏死[1]。经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)能有效缓解AMI 病人的急性症状,但由于危险因素的持续存在,病人出院后仍面临症状复发、心肌梗死后并发症等诸多风险[2]。有研究指出,不同病人发生不良心血管事件的风险有所差异,而风险的识别与分层管理能够有效改善病人的预后,节约成本,已经成为AMI 管理的重要内容[3-4]。全球急性冠状动脉事件注册危险评分(Global Registry of Acute Coronary Events,GRACE)能有效预测AMI 病人出院后发生心血管事件的风险,已被国内外指南推荐作为AMI 风险评估的工具[5-6],但以此为基础开展的规范化分层随访尚处于探索阶段。因此,制订一套基于不同病情风险等级的AMI 随访方案具有重要的现实意义。临床护理路径是一种针对特定病人群体,将关键的治疗、护理、检查按时间顺序合理安排,以达到最优化的方法[7]。相关研究指出,路径化方法可以促进标准化、规范化的护理流程,改善护理服务质量,节约医疗资源,提高病人的满意度[8]。本研究旨在将临床护理路径应用于院外随访管理中,通过GRACE 评分分层,分别制定AMI 介入术后高危和中低危病人的标准化随访路径,并采用德尔菲法对分层随访路径的科学性、实用性进行判断,为AMI 病人规范而精准的随访管理提供借鉴。

1 对象与方法

1.1 研究对象 德尔菲函询专家纳入标准:①本科及以上学历;②中级及以上技术职称;③具有江苏省省级基层服务能力评估专家经历或者从事心血管临床护理相关工作5 年及以上者;④熟悉AMI 诊疗护理及随访要点;⑤愿意参加本研究。根据德尔菲法的基本原则,一般建议选取15~50 名专家[9],且增加专家人数并不能提高预测精度[10]。因此,本研究从江苏省各级医院、社区服务中心、学校等单位,选取15 名从事心血管相关的临床医疗、护理及随访工作的专家。

1.2 研究方法

1.2.1 成立研究小组 小组由8 人组成,其中护理管理者1 人、心内科医师2 人、心血管专科护士2 人、社区护士1 人、营养师1 人、心血管方向研究生1 人。通过文献查阅,初步构建AMI 病人介入术后分层随访路径条目,选择专家进行函询,分析函询结果,讨论专家意见,调整并确定最终的分层随访路径。

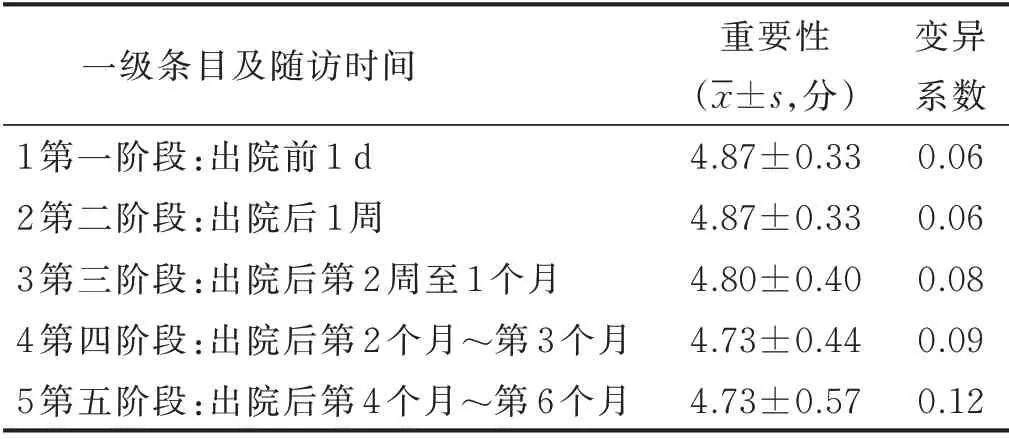

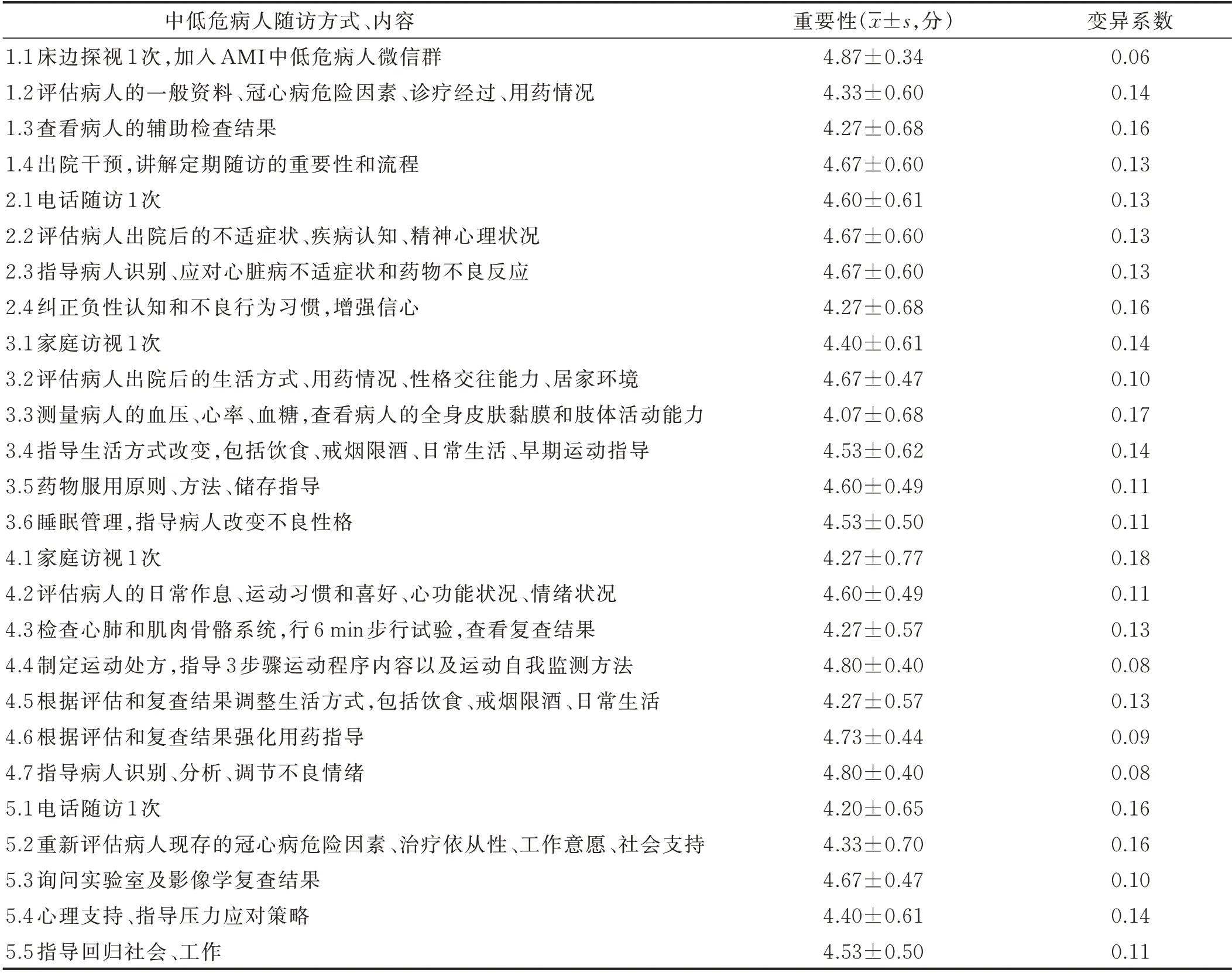

1.2.2 初步构建分层随访路径 小组成员通过Cochrane 图书馆、MedLine、PubMed、中国知网、万方、中国生物医学文献数据库检索AMI 介入术后随访、心脏康复及二级预防相关的指南、证据总结、系统综述及原始研究。在选择高质量文献的基础上,结合AMI 病人出院后每个阶段的随访要点[11]和《医疗机构临床路径的制定与实施》,采用GRACE 评分对AMI 介入术后的病人进行风险分层,分别形成高危病人(>118分)和中低危病人(≤118 分)的随访路径。两个路径表均以随访时间为横轴,将为期6 个月的随访分为5 个阶段,形成一级指标;二级指标具体描述各阶段随访的方式、频率和内容。中低危病人主要包括综合评估、生活方式、运动和用药指导、心理支持,高危病人在此基础上强化生存教育和照顾者支持。分层随访路径初稿经过小组讨论,达成一致,形成专家函询表。

1.2.3 第1 轮专家函询 第1 轮问卷包括:①卷首语,介绍研究背景、目的、内容、方法,以及问卷填写说明。②正文,包括AMI 病人随访时间、中低危病人和高危病人的随访方式和内容。③专家调查表,包括一般情况、对内容的熟悉程度、判断依据。采用电子邮件和纸质问卷相结合的方式发放问卷,由专人负责问卷填写的指导,请专家在2 周内完成函询,确保问卷填写的有效性。第1 轮函询结束后,整理专家意见,统计分析各条目指标,根据分析和小组讨论结果,调整、增减条目,进行第2 轮专家函询。

1.2.4 第2 轮专家函询 两轮函询间隔时间为4 周,第2 轮函询问卷包括:①卷首语,第2 轮函询问卷的目的、内容及填写说明。②正文,第1 轮函询后调整的条目、专家意见及修订说明。第2 轮函询结束后,再次分析条目指标,讨论专家意见。本研究中两轮函询结束后专家意见趋于一致,可以停止函询[12]。

1.2.5 评分及指标筛选标准 专家采用Likert 5 分法进行评分,包括很重要(5 分)、重要(4 分)、一般(3 分)、不太重要(2 分)、完全不重要(1 分),并设有意见修改栏。专家对条目的熟悉程度分为5 个等级:非常熟悉、熟悉、一般、不太熟悉和不熟悉,分别赋值1.0 分、0.8分、0.6 分、0.4 分、0.2 分;专家对条目的判断依据按常规分为理论依据、实践经验、参考国内外资料、直觉4类,影响程度按大、中、小分别赋值[13]。当条目同时满足重要性得分均值>3.5 分,满分比>0.2,变异系数<0.25 时,保留该条目。

1.2.6 评价指标

1.2.6.1 专家积极程度 采用有效问卷回收率(回收问卷数/发放问卷数×100%)、专家提出意见百分比(提出意见的专家数/专家总数×100%)表示,这两项指标值越大,说明专家积极程度越大,对本研究的关注度越高。

1.2.6.2 专家权威程度 采用权威系数(Cr)来衡量,Cr=(Ca+Cs)/2。其中Ca 为专家对条目的判断依据,Cs 表示专家对条目的熟悉程度。Cr 越大,表示专家的权威程度越高,当Cr≥0.7 时专家的权威程度可接受,Cr>0.8 时,专家对条目评分的可靠性较大[14]。

1.2.6.3 专家意见协调程度 采用肯德尔协调系数(Kendall's W)和变异系数(标准差/均数×100%)来表示。其中,协调系数的范围为0~1,一般在0.5 内波动。变异系数越小说明专家协调程度越高,意见趋于统一。

1.2.7 统计学方法 采用EpiData 3.1 进行数据录入,用SPSS 22.0 软件进行统计分析。定量资料采用均数±标准差(±s)表示,分类资料采用例数(%)表示,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 专家一般情况 参与函询的15 名专家均为女性,包括心内科医疗专家4 人、心内科护理专家7 人、心血管方向的护理科研专家1 人、江苏省省级基层服务能力评估专家2 人、社区护理专家1 人;年龄30~49(38.13±4.68)岁;学历:本科12 人,硕士3 人;相关工作年限6~20(12.53±4.39)年;中级职称7 人,高级职称8 人。

2.2 专家积极程度 本研究共进行了两轮专家函询,每轮均发放15 份函询问卷。第1 轮问卷的有效回收率为100%,有6 位专家提出6 条建议和意见,占专家总数的40%,经过文献回顾和小组讨论,采纳其中3 条建议。第2 轮问卷的有效回收率为100%,无修改意见。

2.3 专家权威程度 根据专家对条目的判断依据自评得出Ca 为0.90,根据专家对条目的熟悉程度自评得到Cs 为0.79,按照公式计算得出本研究Cr 为0.85。

2.4 专家协调程度 第1 轮专家函询中各条目重要性均数为4.20~4.87 分,变异系数为0.06~0.16,肯德尔协调系数为0.11(P<0.05)。第2 轮中各条目重要性均数波动在4.07~4.87 分,变异系数波动范围为0.06~0.18,肯德尔协调系数为0.21(P<0.05)。

2.5 AMI 病人介入术后分层随访路径的形成 初稿包括5 个一级条目,中低危病人随访路径包括27 个二级条目,高危病人在中低危病人随访路径的基础上增加16 个二级条目。经过第1 轮专家函询后,调整了2个条目(用药情况的评估和明确戒烟限酒,设立盐、油摄入量);删除1 个条目(出院前1 d 健康教育内容)。第2 轮专家函询后,意见较为统一,未进行内容的调整。最终确定了5 个一级条目,中低危病人随访路径26 个二级条目,高危病人在中低危病人的基础上进行调整、补充,形成了16 个二级条目。建立的AMI 病人介入术后分层随访路径的基本框架见表1~表3。

表1 AMI 病人介入术后分层随访路径一级条目

表2 AMI 介入术后中低危病人随访路径二级条目

3 讨论

3.1 建立AMI 病人介入术后分层随访路径的必要性 《中国心血管病报告2018》指出,AMI 的发病率呈快速增长趋势[15]。随着AMI 诊疗技术的发展,PCI 等治疗虽然能够迅速开通血管,恢复心肌血供,但是病人的临床结局与危险因素的控制、生活方式的调整、症状的应对能力等相关[2]。调查显示,AMI 病人出院后的遵医行为不断下降[16],自我管理现状不佳[17],对延续性护理的需求较大[18],发生心力衰竭、心绞痛、猝死等不良心血管事件逐渐增多[19]。因此,应当积极开展切实可行的随访,推动心脏康复在院外的延续。然而实际随访工作面临人力资源紧缺、财力和物力有限的困境[20]。研究指出,临床路径通过程序化的护理流程可以节约成本,提高工作效率,防止由于随访人员能力不同带来的不良影响[21]。与此同时,在当前AMI“诊断-风险分层-治疗”模式下[22],GRACE 评分作为风险评估的工具可用于指导区别化随访的实施[4,23]。因此,本研究根据GRACE 评分进行病情风险分层,将临床路径的理论和方法应用到随访中,为不同风险等级的病人制定出院后各阶段相应的心脏康复计划,以期保证医疗资源的合理利用,减少不良心血管事件的发生,促进病人的全面康复。

3.2 AMI 病人介入术后分层随访路径的科学性和可靠性 本研究采用德尔菲法进行分层随访路径的确定,影响路径科学性和可靠性的重要因素包括专家的积极性、代表性、权威性和意见的一致程度[24]。本研究中两轮专家函询问卷的有效回收率均为100%,说明专家对本研究的积极性和关注度较高,是确保函询顺利完成的基础。参与函询的15 名专家均为本科及以上学历,具有中级及以上职称,包含了从事心血管相关的临床医疗、护理、科研及随访工作的专家,具备扎实的AMI 理论知识、心内科专科护理能力和随访相关工作经验,表现出较好的代表性。本研究中专家Cr 为0.85,表明参与函询的专家能为本研究提供较权威的意见和建议。另外,本研究两轮专家函询中各条目的重要性评分均>3.5 分,变异系数均<0.25,Kendall's W分别为0.11,0.21(P<0.05),充分说明专家的协调性较高,对各条目的意见较为一致。综上所述,通过两轮专家函询制定的分层随访路径具有一定的科学性和可靠性,可用于实际随访中,并验证其临床效果。

3.3 AMI 病人介入术后分层随访路径的构成情况

3.3.1 区分病人病情风险等级,实现精准随访 有效识别高危病人,提供更集中的治疗和更密切的随访已成为AMI 管理的重要环节[4]。本研究基于循证,运用GRACE 评分预测AMI 病人的院外风险,给予中低危病人心脏康复指导,高危病人在此基础上,进一步提升病人的依从性,增加症状管理的指导,强化生存教育,同时加强对照顾者的支持,提升其急救技能和照顾技巧,以应对该人群较高的死亡和心血管事件的风险。在当前精准医疗背景下,此路径化分层随访方案能够在适当的时间针对合适的病人进行准确的随访实践[25],推动精准护理在院外随访中的应用。吴冰等[26]为癌症病人提供精准护理,显著改善了病人的疼痛程度,提高了病人的自我效能和生存质量。王新佳[27]也肯定了精准护理对急性脑梗死病人的效果。

3.3.2 实施动态评估策略,实现个性随访 评估是根据护理目的按计划地收集病人资料的过程,是护理程序中最为关键的步骤。卢才菊等[28]指出,综合评估是开展科学、可操作性的延续性护理的重要依据。心血管疾病二级预防指南中也明确提出系统评估是实施心脏康复的前提和基础[29]。在本次制定的AMI 分层随访路径中,每个阶段都对病人进行全面的评估,动态了解病人的冠心病危险因素、身心状况和随访需求,制定适应病人躯体功能、习惯爱好和生活环境的康复方案,提供针对性的健康教育。严红琴[30]在评估AMI 病人疾病严重程度和辅助检查结果后提供个体化健康教育,显著增强了病人的健康知识,改善了病人的生存质量。

3.3.3 构建心脏康复随访路径,实现规范随访 《中国心脏康复与二级预防指南》中提出,心脏康复是预防再发心血管事件的重要手段,其疗效已经得到大量的临床研究验证[29]。本研究以出院时间为横轴,以心脏康复的核心内容为纵轴,制定分层随访路径。在此路径中采用电话、家访、微信群等多种线上线下方式进行分阶段康复管理。第一阶段的重点为出院准备服务和用药指导;第二阶段重点进行症状自我管理、纠正负性认知行为;第三阶段的重点是生活方式的改变、睡眠管理和不良性格改变;第四阶段重点是按照运动处方进行锻炼、调整生活方式以及情绪管理;最后一个阶段的重点在于压力应对、回归社会和职业。王姗姗等[31]将AMI 病人的康复过程分成5 个阶段展开家庭护理,取得较好的临床效果。申萍等[32]在冠心病病人中实施阶段性健康教育也取得预期效果。

4 小结

本研究通过检索相关数据库进行文献回顾和分析,应用德尔菲专家函询法构建了可靠实用的分层随访路径,明确了AMI 介入术后各层级病人的随访时间、方式和内容,为后续开展有效的院外心脏康复提供规范化的流程,从而优化随访资源配置,提升病人院外心脏康复的能力,降低不良心血管事件发生率和再入院率。目前,本研究只完成分层随访路径的构建,接下来将应用于实际随访中,进一步验证其临床效果。