绘本在小学高年级的阅读实践

2020-07-01范玉华福建省宁德市寿宁县实验小学

范玉华(福建省宁德市寿宁县实验小学)

绘本,我们早已非常熟悉,题材丰富包罗万象,以其精美的画面、精准的文字、有趣的故事成为许多儿童尤其是低学段儿童热爱阅读的书籍。绘本是不是只适合低年段孩子学习?将绘本引进小学语文课堂的价值是不是只在于说话写话?绘本这样原本就是为儿童创作的文学样式,它单纯的文学阅读价值,是否得到充分的利用?

一、缘起

在我们学校进行“书香校园建设”,推广“大阅读”的过程中,我们发现,尽管小学生还处于阅读兴趣培养的黄金期,但是试图将那些兴趣和习惯并未养成的高年级孩子带领进书籍的世界,难度很大,需要花费双倍甚至更多的功夫。而绘本篇幅较短,通常只有30几页,大都文字简短,阅读轻松。它不会给“阅读后进生”带来阅读压力。正如松居直所言:“充分感受到阅读图画书的快乐的孩子,很快就会进入下一个读书阶段。”同时,绘本阅读所需时间较短,在短时间之内就可以进行全班的轮流阅读,即时进行阅读反馈和交流。在教师的引导下也可以快速重复阅读,将思维引向纵深。即使是一些书籍比较缺乏的薄弱学校,教师也能把绘本做成多媒体课件在教室里进行集体阅读,共享阅读。因此,我们将绘本引进小学高年级课堂。

绘本在20 世纪三十年代之后蓬勃发展,出现了不同的种类,有认知类、科学类,还有故事类。我们根据学生的认知水平,根据绘本是否能让人感动,是否有深刻的内涵为标准进行选择,进行高年级经典绘本文学阅读价值实践。

二、统整图画,把握图像深层含义

当前,各种图像传播工具普及,我们已经处在图像的包围之中。在这样的社会环境中,我们不仅要学会读字,而且要学会读图,包括读像。在图像已经铺天盖地,渗透进你的生活而无所不在的今天,你必须要学会理解它和欣赏它。因此,阅读的对象已经不仅仅是指语言文字,阅读成了从视觉材料中获取信息的认识世界、发展思维,并获得审美体验与知识的活动过程。而这样含义上的阅读能力培养,我们语文教师和语文课责无旁贷,绘本成了最适合的选择。

中低年级的绘本阅读,更多的是培养阅读兴趣,并让学生学会抓住细节读懂故事的阅读方法,高年级要做的是对所有图画进行统整,联系生活,引发思考,获取深层意义。以《红雨伞》为例,它是荷兰英格里德·舒伯特、迪特尔·舒伯特夫妇的作品,讲述的是小狗在一个狂风大作的日子里,借助一把红雨伞上天入地,经历一个又一个的险境,在朋友的帮助下克服困难又重新回到家里的故事。故事极具幻想色彩,情节波澜起伏,节奏紧张,画面绚丽逼真,十分吸引学生。正如本书封底所写:“一本不着一字的图画书,却给我们讲述了成千上万的故事。”

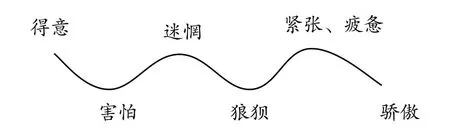

在课上,教师提问:“书中的小黑狗经历了什么?每一阶段的心情如何?”引发学生回顾全部画面,师生一起用线条和简单的词语来表示人物历程,将整本书内容进行统整。

接着,教师又问:“红雨伞在小黑狗的经历中扮演着什么样的角色?你从中得到什么启示了吗?你又能想到什么?”将学生的思维引向内心深处去领悟。当学生们说:“人生就是这样起起落落。”“生活也总是这样危机和希望并存。”“这把红雨伞就像是好朋友,困境时带给你希望,危险时与你并肩。”我们知道这本书“深处的味道”我们已经品尝,“高处的目标”我们已经达到。

人生经历不同,阅读感悟也必不相同。对于绘本这种零岁到一百岁都能欣赏的艺术。如果我们从小就能读懂图画给予我们的暗示,从小就养成去挖掘图片深层含义的习惯,那么在这个读图时代,我们必将能够具有更强的捕捉图画关键信息的能力和敏感性,收获更大的感悟。

三、精细阅读,理解文字深厚意蕴

在绘本中,文字的地位通常不如图画那么重要,因为这种专为儿童阅读而创作的文学形式,画面已经足够具体、够形象,图画自身就能讲述一个完整的故事。尽管如此,图画终究是一种直接的思维,也有它自身的局限性,即太过于具体化,不易表达抽象的东西,比如:时间概念、逻辑关系,有时候也会限制想象。因此,图画画不出来的东西,需要无限联想的东西,作家就会用为数不多的文字来表现。这就使得绘本的语言十分精炼,具有极大概括性,意蕴深厚,极富内涵。高年段的学生在教师的引领之下已经具备了对文字进行高层级思维的能力,也只有抓住关键词句,去辨析、去思索、去领悟,绘本这种儿童文学形式的教育价值、社会价值、文学本位价值,即审美价值和儿童本位价值才得以发挥,才能促进学生的精神成长。

在高年级的绘本课程中,美国艺术天才谢尔·希尔弗斯坦的作品必不可少。以《爱心树》为例,讲述的是一棵大树爱上一个小男孩,小男孩每天来爬树、摘树叶、吃苹果……男孩很开心,大树也很开心。可是,男孩渐渐长大,不再与大树一起玩耍,只是向大树不断索取,大树有求必应……这本书英文原著名为《The Giving Tree》,奉献和爱是它的主旨。

书中值得关注的语言现象不少,比如,随着故事的推进,树不再是树,但从开始到最后,它的名字一直是“大树”;男孩早已不是孩子,可在故事语言中一直使用“孩子”这个称呼。比如,“大树很快乐”重复出现了5 次,每次都是在孩子索取而大树给予的时候出现,直至大树奉献出了所有,只剩光秃秃的树桩,还是“大树很快乐”。阅读后,教师首先引导学生结合故事内容思考什么是奉献,什么是爱。接着,让学生重读全文,找出重复出现的句子是什么,分别在什么时候出现,这五句重复的话,其中有一次是以省略号作为标点的,分析揣摩每一次奉献大树的内心。在交流中,学生们得出这样的结论:大树愿意为实现孩子的所有梦想而奉献,哪怕知道孩子会因为自己的成全而漂洋过海远离自己。他们被大树感动了。教师再引导“当砍走了枝条,它已经称不上是一棵树了,只是一根木头,当砍走了树干,它就更不是树,只是一个树桩而已,可是作家一直称呼它为‘大树’,这个词有什么特殊的意义吗?”“什么样的人称为‘孩子’?你愿意一直是一个孩子吗?”启发孩子对爱和成长的思索。

正如彭懿老师所说,“细读经典图画书,对一个孩子来说太重要了,因为这种阅读是一次美妙的体验,是艺术感觉的培养,是人生经验的积累”。台湾儿童文学作家方素珍也说自己在35 岁以后,人生所有的养分几乎都来自绘本。让我们真正发掘出绘本的文学价值,带领学生做深度阅读,反反复复地细读,读画面、读文字,让图画书陪伴我们一生。