下肢肌力结合平衡训练对老年糖尿病周围神经病变病人步态调控的影响

2020-06-29白姣姣王明华

臧 娴,白姣姣,孙 皎,王 怡,沈 晔,王明华

近年来,我国老龄化程度逐渐加剧,老年糖尿病患病率也逐年上升。老年糖尿病多合并各种急慢性并发症,糖尿病周围神经病变(DPN)是其最常见的一种慢性并发症。国内外多项研究指出,老年糖尿病病人中DPN患病率超过50%[1-3],且随着年龄增长,其患病率逐渐增加[4-5]。DPN损害躯体远端到近端的感觉和运动神经系统,导致下肢本体感觉下降[6],肌力减退[7],踝、膝、髋关节活动度和灵活性降低[8],从而影响躯体的运动能力、姿势控制和步态调控[9],导致老年人姿势不稳和步态异常[10-11]。步态异常不仅增加老年DPN病人跌倒风险[12],还会使足底压力异常增大和分布,导致局部组织长期受压形成胼胝,甚至引起足溃疡[13]。有研究表明,运动训练能促使老年DPN病人下肢本体感觉恢复,增强肌肉收缩力,改善躯体姿势控制和步态调控能力[14-15]。其中,下肢肌力结合平衡训练可同时改善人体行走步态的协调性、平衡性及稳定性,被认为是老年DPN 病人的最佳运动方案[16-17]。目前我国关于运动训练对老年DPN病人平衡功能的研究较少,缺乏相关临床报道。本研究将下肢肌力结合平衡训练应用于老年DPN病人,探讨其对病人步态调控的影响,为纠正老年DPN病人异常的行走步态,提高步态稳定性提供依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

采用方便抽样法,选取2017年1月—2017年6月在上海市2家社区卫生服务中心就诊的老年DPN病人72例,年龄60~84(70.43±5.26)岁,按所属社区分为干预组和对照组,各36例。纳入标准:①年龄60~85岁,符合1999年世界卫生组织(WHO)提出的糖尿病诊断标准;②确诊为DPN者[18];③经筛查确定为平衡功能障碍人群,即静态平衡功能[睁眼/闭眼单足站立时间(OLS)<5 s]、动态平衡功能[计时“起立-步行”测试(TUG)>10 s]或下肢肌力[30 s连续坐椅测试(STS)<15次],任意1项异常者;④自愿参加此项研究者,签署知情同意书。排除标准:①不能独立行走者;②糖尿病足Wagner分级1级及以上,或有足溃疡史和截肢者;③合并严重心血管并发症者;④合并糖尿病急性并发症者;⑤存在严重骨骼肌肉疾病者;⑥存在其他除周围神经病变(PN)外影响步态或平衡功能的神经病变者;⑦认知功能障碍者。

1.2 干预方法

对照组和干预组病人均接受糖尿病常规治疗及护理,包括营养神经规范化治疗,日常糖尿病自我管理健康教育,如饮食控制、运动建议、血糖监测、药物治疗等。此外,干预组病人接受下肢肌力结合平衡训练。

1.2.1 下肢肌力结合平衡训练方案的修订

本研究运动方案参照2010年荷兰马斯特里赫特大学公共卫生和初级保健学院Allet教授和日内瓦大学医学院Armand教授等共同研发的针对老年DPN病人的下肢肌力结合平衡训练的运动方法,该研究团队对71例老年DPN病人进行12周训练后发现,干预组病人的下肢肌力和平衡功能均明显改善[19]。举行专家论证会议,聘请6位分别来自糖尿病医疗、运动康复、糖尿病护理、老年护理等方面专家,采用开放式问题,用复述、意述、澄清、总结、追问等方法保证资料的准确性,当所有专家认为无新的内容产生时停止专家会议。参会专家就运动方案的科学性和可行性展开充分讨论,经过专家会议充分论证,结合中国老年人群实际情况,删去原运动方案中操作复杂、不适合老年DPN病人的运动训练方法,最终形成针对我国老年DPN病人的下肢肌力结合平衡训练。

1.2.2 下肢肌力结合平衡训练的具体内容

病人接受3个月的下肢肌力结合平衡训练,包括集体训练1次/周,每次60 min,共12周;居家训练≥3次/周,每次60 min,共12周。具体运动方案如下:①热身(10 min),包括摆胯及绕胯练习、扭膝旋转练习和脚跟环绕练习。②下肢肌力、平衡训练交替进行(45 min),即在稳定平面进行训练,每个任务做2次,每次1 min,训练周期结束后可休息5 min,训练过程中如有必要,可手扶椅背、桌旁或墙面,以防跌倒。③下肢肌力训练,包括起坐训练、爬台阶训练和斜坡行走训练。④平衡训练,静态平衡训练包括提脚跟、提脚尖、双脚串联站立和单腿站立;动态平衡训练包括前向行走、背向行走、横向行走、足尖行走和足跟行走,训练中尽量保持身体重心平稳,灵活协调,尽量保持直线行走。⑤居家运动(5 min),训练结束后,研究人员与病人一对一面谈,发放运动训练指导手册、演示视频和运动锻炼记录表,告知病人在家参照运动手册及视频进行运动训练,每周至少3次,每次60 min,并详细记录。

1.3 研究工具

1.3.1 一般资料调查表

采用研究者自行设计的调查问卷,收集病人的年龄、性别、文化程度、婚姻状况、糖尿病病程、体质指数(BMI)、糖化血红蛋白(HbA1c)、跌倒史等一般情况。

1.3.2 步态测试

采用比利时Rscan公司生产的Footscan Plate System足底压力步态测试系统,该系统由40 cm×100 cm的Footscan 7.0 USB 2平板式足底压力测试仪及安装了Footscan 7.0分析软件的计算机组成。平板式足底压力测试仪通过USB接口连接计算机,测量病人步态及足底压力,采样频率300 Hz,传感器密度每平方厘米4个,并应用配套软件Footscan Software 7.0进行数据的采集与分析。主要指标包括足底压力中心轨迹(COP)曲线、全足压力变化曲线、全足平衡性曲线等。本研究仅分析优势足(右足)的步态数据,步态曲线的结果评判由不知道本研究分组情况的专业人员进行。

1.4 资料收集方法

所有研究对象均知情同意并签署知情同意书;由经过培训的研究人员按统一标准在干预前后对病人的一般资料进行调查,并收集COP、全足压力变化曲线、全足平衡性曲线等资料。

1.5 统计学方法

采用SPSS 22.0进行统计分析,采用频数、百分比(%)进行描述性统计;采用χ2检验比较干预前后两组病人COP、全足压力变化曲线、全足平衡性曲线异常比例是否有差异;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 失访情况

本研究共纳入72例老年DPN病人,干预过程中,共失访4例,失访率5.6%。其中,干预组1例搬家,1例因血糖控制不佳住院;对照组2例搬家,最终样本为干预组、对照组各34例。

2.2 两组病人一般情况比较(见表1)

两组病人年龄、性别、文化程度、婚姻状况、糖尿病病程、BMI、HbA1c、跌倒史等一般情况比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组病人一般资料比较

2.3 干预前后两组病人的步态调控比较

2.3.1 COP曲线

干预前两组病人COP曲线异常率,包括起始点异常、离地点异常、异常折返率差异均无统计学意义(P>0.05),干预后干预组COP曲线异常、离地点异常、异常折返率显著于对照组(P<0.05),干预后干预组COP曲线起始点异常率低于对照组,但两组间差异无统计学意义(P>0.05),详见表2。

① 为连续校正χ2检验。

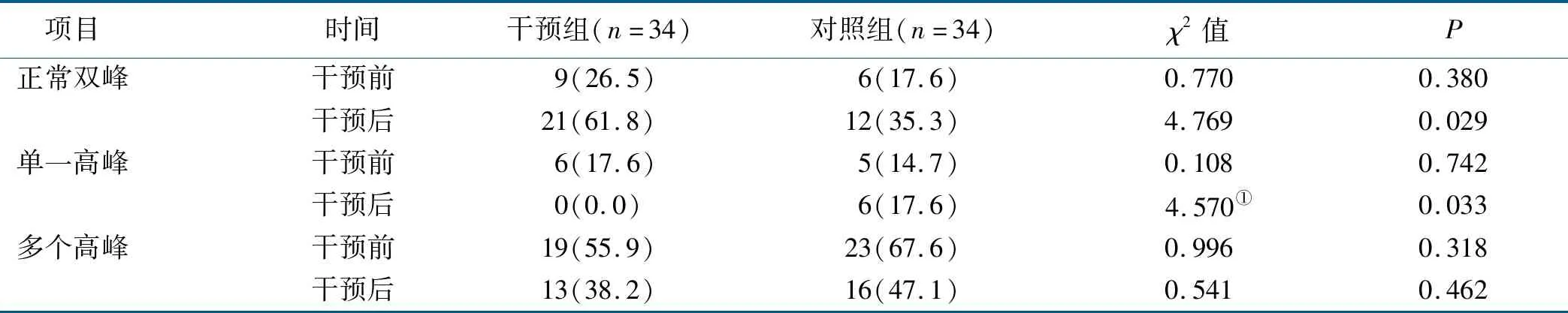

2.3.2 全足压力变化曲线

干预前两组病人全足压力变化曲线形态异常率差异无统计学意义(P>0.05),干预后干预组病人全足压力变化曲线呈现正常双峰“M”型比例明显高于对照组(P<0.05),详见表3。

表3 两组病人干预前后全足压力变化曲线形态异常情况比较 单位:例(%)

① 为连续校正χ2检验。

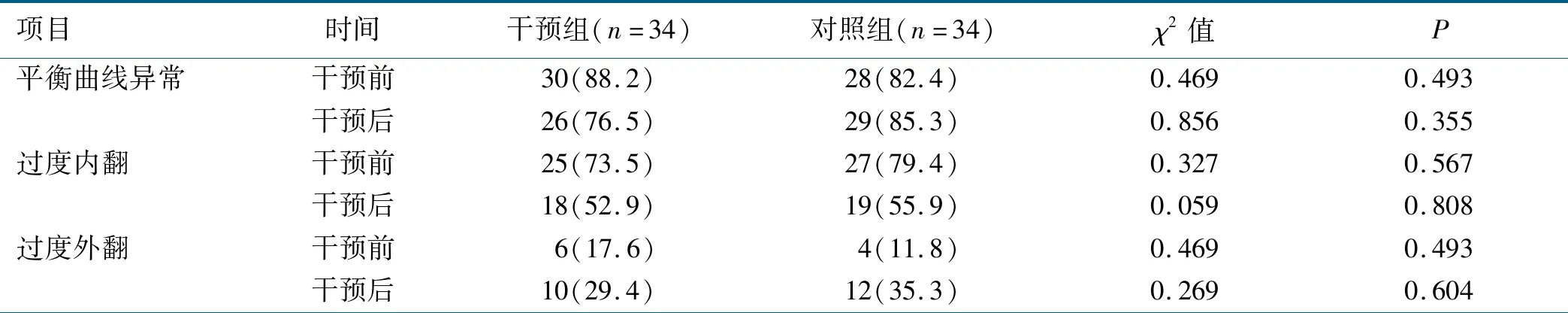

2.3.3 全足平衡性曲线

干预前两组病人全足平衡性曲线形态异常差异无统计学意义(P>0.05),干预后干预组病人全足平衡性曲线异常率低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05),详见表4。

表4 两组病人干预前后全足平衡性曲线异常情况比较 单位:例(%)

3 讨论

3.1 下肢肌力结合平衡训练对老年DPN病人COP的影响

COP曲线是人体行走过程中足底与地面接触时向地面施加压力的作用点轨迹,其变化趋势揭示足部运动的稳定性[20]。COP轨迹异常,表示人体行走过程中步态异常,步态稳定性降低,平衡功能下降,跌倒风险增加[21-22]。本研究发现,干预后干预组COP曲线异常比例低于对照组,说明该运动训练方法可有效改善老年DPN病人的行走步态。老年DPN病人由于增龄及DPN病程进展的共同作用,下肢感觉和运动神经发生轴突变性和髓鞘纤维消失[23],引起下肢肌力减退,行走时蹬地力量减弱[24],下肢跖屈及伸髋不充分,摆动腿抬高不足、离地拖拉,表现为离地点异常[25];同时踝关节跖屈肌激活延迟,对下肢推动力减弱,行走过程中不能提供足够力量使身体重心向前持续推进,身体重心前移受阻,只能后移一定距离再往前移动,即为异常折返[26]。本研究中,老年DPN病人接受下肢肌力结合平衡训练,通过增强下肢本体感觉和肌力,提高关节灵活性和活动度,改善下肢运动功能,为人体行走提供足够的蹬地力量和前向推动力,使下肢充分跖屈及伸髋,离地点趋于正常,异常折返减少,恢复正常行走步态。

3.2 下肢肌力结合平衡训练对老年DPN病人全足压力变化曲线的影响

全足压力变化曲线是一条足底压力总和随时间变化的动态曲线,反映人体行走过程中的步态稳定性[25]。老年DPN病人行走时蹬地力量减弱,步速减慢、步幅缩短、步频降低[27],呈保守性拖沓步态[28],足底压力总和随时间变化情况异常,表现为全足压力变化曲线形态异常[26]。研究结果表明,干预后干预组全足压力变化曲线异常比例低于对照组,即下肢肌力结合平衡训练可有效改善老年DPN病人的全足压力变化曲线形态。本研究通过对老年DPN病人进行训练,改善髋、膝及踝等下肢关节的本体感觉及周围肌力,促使各关节、肌群间相互协调配合,提高躯体静态、动态姿势控制能力,有利于身体重心保持稳定、减少姿势晃动,增强躯体运动能力,从而提高步态稳定性,使异常步态得到纠正,进而行走过程中足底压力的动态变化明显改善,表现为全足压力变化曲线形态改善。

3.3 下肢肌力结合平衡训练对老年DPN病人全足平衡性曲线的影响

全足平衡性曲线是一条衡量人体行走过程中足底内外平衡性随时间变化的曲线。老年DPN病人由于增龄和DPN等因素的影响,下肢本体感觉缺失[29],肌力下降,躯体运动功能受损,步态调控异常,足底组织成分及功能变异[13],导致行走过程中足底压力异常分布,尤其是足底内外侧压力分布不当,足底内外平衡性下降[25-26]。本研究中,干预后干预组病人的全足平衡性曲线异常比例低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05),说明该训练对老年DPN病人的全足平衡性曲线无明显改变。可能有以下原因:①运动干预仅持续3个月,还不足以对老年DPN病人足底内外侧压力平衡的维持起到明显的促进作用,在今后研究中,通过增加样本量或延长干预时间,病人的全足平衡性曲线形态可能会有所改善;②干预方案在修订过程中,删去原运动方案中针对老年DPN病人来说步速较难控制的行走项目,这些项目通过在行走过程中改变步行速度,可对病人的步态调控产生积极影响,使全足平衡性曲线形态发生改变,本研究中可能正是由于以上训练方法的缺失导致全足平衡性曲线改变不明显,在今后的研究中,可对运动干预方案进行改进与完善。

4 小结

下肢肌力结合平衡训练对老年DPN病人的步态调控存在积极影响,可纠正人体异常的行走步态,增加姿势稳定性。未来可能需要对该运动训练方法行进一步的改进与完善,使其能更好、更有效地改善老年DPN病人异常步态。