两种长度三向瓣膜式中长导管的应用效果

2020-06-28杨婉仪陈少敏钟燕清黄艳芬

杨婉仪 陈少敏 钟燕清 黄艳芬

中等长度导管(MVC)又称为中线导管或中长导管。对预期持续1~4周的静脉治疗应该考虑选择中等长度导管。中长导管通常长度为8~25 cm,从贵要静脉、头静脉或肱静脉植入,导管尖端位置在腋窝水平或肩下部,不超过远端腋静脉[1-2]。目前国内使用的中心导管规格大多为20~25 cm的长度,材质主要为聚氨酯或硅胶材质,根据尖端开口又分为末端开放式和瓣膜式导管。我院2017年12月应用三向瓣膜式中长导管,管长为25 cm规格导管,2018年3月起改为35 cm管长规格导管,取得良好的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年12月至2019年8月成功留置三向瓣膜式中长导管的患者268例,其中男156例,女112例。年龄24~94岁,平均(71.6±14.9)岁。肿瘤晚期姑息治疗患者110例,脑卒中76例,消化道出血34例,胰腺炎32例,肠梗阻16例。所有患者均符合置管指征,签署置管同意书。中心静脉穿刺护理包中有舒贝康改良型中等长度导管套件,导管套件里包含塞丁格穿刺套件、B超引导下21G穿刺针、导针器、22GI型套管针、B超无菌探头套、无菌耦合胶。导管为医用硅胶材质,头端圆润封闭,带三向瓣膜式设计;导管一体式,尾端已安装好连接器,内置支撑导丝,不需要修剪导管,有25,35 cm长两种规格,将留置25 cm长导管的患者101例设为A组,将留置35 cm长导管的患者167例设为B组,两组患者性别、年龄、疾病类型比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 操作方法 置管人员均经过PICC置管培训并获得证书,结合塞丁格技术置管:(1)血管选择。穿刺时在超声引导下操作,首选贵要静脉,其次为肱静脉、头静脉,若患者消瘦,上臂血管显露则以套管针盲穿;所有中长导管均在肘关节以上的上臂血管结合塞丁格技术置管。(2)测量臂围和置管长度。臂围以肘横纹上10 cm为测量点;测量置管长度时,患者取仰卧位,上肢外展与胸壁呈90°,从穿刺点为起点向右胸锁关节方向量长度,因导管的长度固定不能修剪,以导管长度及到的位置为预测导管的尖端位置(预测长度时减去3 cm作为外露部分的U型固定,即25 cm导管测22 cm长,35 cm测32 cm长)。(3)消毒建立无菌区域。以PICC置管的消毒和铺巾方法,以穿刺点为中心上下20 cm的整个手臂皮肤用75%酒精和安尔碘各消毒3次后建立最大无菌屏障。(4)穿刺置管。B超下在上臂选好血管后,左手固定探头,右手持21G穿刺针穿刺,穿刺成功后左手放下探头换手固定穿刺针,右手送入导丝,保留导丝在体外10~15 cm。在穿刺点注射2%利多卡因0.1~0.3 ml作局麻,持扩皮刀压在导丝上方平行推进1/3~1/2进行扩大穿刺点,由导丝尾部穿入血管鞘穿刺组件,把血管鞘全部送入血管,扭开血管鞘组件的锁,将扩张器和导丝一同撤出,送入导管,将导管送入剩尾部3 cm(如使用的导管为35 cm长,置入25 cm左右嘱咐患者将头转至穿刺侧并低头下颌夹紧锁骨,以防导管误入颈静脉)。导管送入后退出血管鞘并将其撕裂,经导管尾部的支撑导丝抽回血顺利后撤出导丝,导管尾部有预连接设计,直接接注射器冲封管、连接肝素帽、固定。若消瘦患者上臂血管显露,不需要B超引导下穿刺,以导管包里的22 G套管针穿刺,见回血后送入套管针,拔出针蕊送导丝。(5)导管位置的确定。通过体外测量记录导管尖端位置(腑静脉、锁骨下静脉、无名静脉、上腔静脉),置管后不作常规定位;若量长度及右锁关节,予B超或胸片定位确定导管是否到达无名静脉或上腔静脉。

1.3 观察指标 观察比较患者置管的静脉、静脉的直径和深度、臂围、穿刺方式(B超引导下或盲穿)、置管长度、外露长度、末端位置、置管后并发症、拔管原因及时间等。

1.4 统计学处理 采用SPSS 20.0统计学软件,计数资料的比较采用χ2检验,非正态分布的计量资料比较采用秩和检验。检验水准α=0.05。

2 结 果

2.1 置管长度和尖端位置分析 A组使用长度为25 cm中度导管患者101例,平均置管长度为(22.3±0.9)cm;B组使用35 cm长导管患者167例,平均置管长度为(31.6±2.2)cm。两组导管的置管静脉主要是贵要静脉和肱静脉。25 cm长导管尖端位置在腋静脉和锁骨下静脉。35 cm导管尖端位置全部在锁骨下静脉或以上,其中33例达到上腔静脉(5例在上腔静脉T6-T8水平,28例在上腔静脉上段T4-T5水平)。对于身高矮小、上臂置管高、右侧置管的患者,35 cm的导管容易置入无名静脉甚至上腔静脉,到达上腔静脉的导管可作为中心导管(PICC)使用。

2.2 两组患者导管留置时间比较 因35 cm长的导管部分患者能置入无名静脉甚至上腔静脉,使用时间更长,导管留置时间为4~160 d,平均(27.3±26.2)d;使用25 cm中度导管患者导管留置位置在腋静脉和锁骨下静脉,为保证置管安全,出院时常规拔管,留置时间为3~42 d,平均(16.4±7.8)d。见表1。

表1 两组患者导管留置时间比较[M(QR),d]

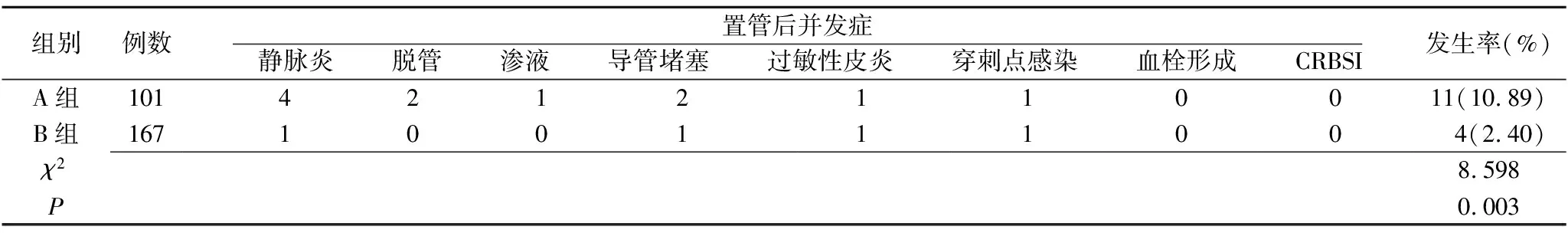

2.3 两组患者并发症的发生率比较 使用25 cm导管患者并发症的发生率明显高于置入35 cm长度导管患者。见表2。

表2 两组患者并发症的发生率比较(例)

3 讨 论

3.1 上臂置管、延长中长导管留置长度可降低输液相关并发症 美国静脉输液治疗实践标准INS[2]指出中长导管穿刺部位首选上臂,其次选择肘窝部位。上臂置管,避开肘关节,可减少因手臂的屈伸活动带动导管对血管内摩擦而损伤血管内膜,减少静脉炎、穿刺点感染、脱管等并发症[3-4]。指南还指出对于持续腐蚀性药物治疗、胃肠外营养(PN)、渗透压>900 mOsm/L的液体不适宜选择中长导管;而间歇性腐蚀性药物注射时应谨慎,因为存在未被检测的外渗风险。在实际临床工作中,输液治疗方案不好预测,经常根据病情变化用药。大多内科患者如脑卒中、消化系统疾病(消化道出血、胰腺炎等长期禁食患者)、晚期肿瘤姑息治疗的患者,常使用甘露醇、脂肪乳、氨基酸、血管活性药物、抗生素等高渗液、刺激性药物,pH值4~11;强酸、强碱以及高渗性药物刺激血管内膜容易导致静脉炎、导管相关性血栓发生。20%甘露醇作为神经内科常用的脱水剂渗透压高达1100 mOsm/L,按指南输液工具的选择不宜中长导管,因中长导管的定义是尖端位置应位于腋窝水平或肩下部,不超过远端腋静脉,经中长导管用高渗性药物可导致发生静脉炎。目前国内的中长导管规格多为20~25 cm,导管尖端位置大多在肩关节的腋静脉处,可因手臂的活动增加导管尖端对血管内膜的磨损,增加静脉炎风险。腋静脉直径约为16 mm,血流150~350 ml/min,锁骨下静脉和无名静脉直径约为19 mm,血流为800~1500 ml/min[5],锁骨下静脉的血流比腋静脉快,能迅速稀释药液,避免了高渗透压液体对血管内膜细胞的损伤。为了减少渗出、外周静脉炎等置管常见并发症,国内一些护理人员尝试延长导管置入深度,王清等[6]延长管路测量长度从原来穿刺点到肩下或腋窝改良至肩锁关节水平,将导管置入26~32 cm,使导管尖端跨越腋窝水平而不进入中心静脉,以降低输液相关并发症的发生率。柏健等[7]将中长导管尖端位置位于腋前线和锁骨中线作比较,结果腋前线组导管留置期间并发症发生率(32.50%)高于锁骨中线组(12.50%)。综合上述因素,认为中长导管尖端位置延长至锁骨下静脉可降低静脉炎、液体外渗风险;同时,对可及上腔静脉的长度可插置中心静脉,这样基本不受治疗方案的改变而影响输液工具的选择。

3.2 中长导管留置时间的探讨 导管是根据其尖端位于中心静脉和外周静脉来定义其属于中心静脉还是外周静脉导管。外周中长导管置入贵要静脉、头静脉或者臂丛静脉后,导管尖端位置应在腋窝水平或肩下部。INS标准规定,中长导管可以留置4周,美国疾病预防控制中心指南指出静脉中长导管最长可以留置49 d[8];PICC导管位置在上腔静脉,留置时间为1年;至于导管尖端位置在锁骨下静脉、无名静脉的留置时间未见有文献报道和指南要求,而位于中心静脉的PICC导管在留置期间也可能发生移位至锁骨下静脉[9]而继续使用。邱昊等[10]运用导管漂浮原理调整18例PICC颈内静脉异位的患者,其中8例调整失败留置在锁骨下静脉使用。陈海燕等[11]改良中长导管置管长度,将导管放置在锁骨中线附近,导管留置时间为8~53 d,未发生血栓和导管相关性血流感染。在2016年版INS《静脉治疗实践指南》中,关于更换及拔除导管的标准为通过日常评估确定是否需要继续留置;血管通路装置是否拔除取决于是否有不能解决的并发症或是否需要继续输液治疗或护理;不能仅仅通过留置时间决定是否拔除导管,因为理想的留置时间沿未明确[12]。我院35 cm导管留置位置有80.2%在锁骨下静脉和无名静脉,其中留置时间大于50 d的有8例,期间未发生导管相关性感染和静脉血栓,完成治疗到出院拔管。为保证导管使用安全,我院对于外测量导管长度未超过右胸锁关节,尖端在锁骨下静脉或无名静脉最长使用时间90 d,拔管出院;若长度超过右胸锁关节,胸片定位以明确导管有否进入上腔静脉,以延长导管使用时间,提高导管使用价值。

3.3 延长中长导管置管长度与血栓的关系未明确 留置静脉导管发生血栓的因素较多,如导管规格与材质、高凝状态、置管静脉、血管内皮损伤、血流瘀滞等。多个报道[2,13-14]显示PICC血栓与尖端位置有关,尖端位置不在上腔静脉下1/3或位于锁骨下静脉、腋静脉等其他外周静脉时,血栓的发生率高。但文献显示,中心静脉导管血栓的发生率为2%~26%[15];中等长度导管<2%[8,16-18],可见中长导管比中心静脉导管血栓的发生率低,至于中长导管不同尖端位置发生血栓的概率未见有相关研究报道。王清等[6]、刘佳佳等[19]延长中长导管置管长度到锁骨下静脉位置,血栓发生率分别为0.54%和0%;我院目前发生率为0%。可见延长中长导管置管长度与血栓的关系并未明确。

3.4 拓展改良中长导管使用空间 普通留置针留置在浅静脉,保留时间短,而且容易发生静脉炎和外渗;PICC对于非肿瘤化疗的患者而言,费用贵、不愿意带管出院等原因而不易被接受。我院使用的中长导管为进口医用硅胶材质+前端三向瓣膜结构,防止血液回流,维护简单,无需要修改导管或安装接连器,操作简单省时,导管包装内已包含塞丁格穿刺套件以及B超引导下的导针器、无菌探头套等套件,导管材质与常用三向瓣膜式PICC管一样,但费用不到其1/2,对身体矮小、右侧上臂1/2以上置管的患者,35 cm长的导管容易置及上腔静脉,可作PICC使用。国内也有学者将中长导管作为中心静脉导管利用,赵晓茜等[20]经颈静脉入路,测量穿刺点至第2肋间隙为置管长度,左侧17~20 cm,右侧15~18 cm,按测量方法导管在中心静脉位置。席丽娜等[21]使用45 cm的中长导管结合彩超引导下置管,将导管留置在上腔静脉,患者带管时间28~180 d。预计住院时间长、应用高渗液体的患者应选择35 cm中长导管,将导管插入更深位置以减少静脉炎和延长留置时间;同时,可根据患者的身高、置管肢体(右手置管路径短)、位置,以及外测量长度来评估35 cm导管能否置及上腔静脉,如能入上腔静脉,对于住院时间长以及化疗的患者也可选择该规格的中长导管作为PICC使用,以减轻患者经济负担和医疗成本。

总之,中长导管以尖端位置在腋窝水平或肩下部,不超过远端腋静脉而保留不超过49 d,但对于尖端位置远离该水平至锁骨下静脉、无名静脉所保留的时间需要进一步的实证研究,笔者认为应该根据导管规格、尖端位置和有否合并症决定导管留置时间和用途,提高导管的利用空间,节约医疗成本和患者费用。