蚕豆种质资源主要农艺性状遗传多样性分析

2020-06-23张炯严斌高营薛晨晨陈新袁星星

张炯,严斌,高营,薛晨晨,陈新,袁星星

(江苏省农业科学院 经济作物研究所,江苏 南京 210014)

蚕豆(ViciafabaL.)别名佛豆、马齿豆、胡豆、罗汉豆等,属豆科蝶形花亚科巢菜属,为一年生或越年生的常异花授粉草本植物[1-2]。此外,蚕豆还是主要的经济作物,可用为粮食、蔬菜、饲料和绿肥等[3]。蚕豆可通过与根瘤菌共生结瘤,固定大气中的氮素[4],不仅供其自身利用,还在改善土壤营养结构中起着重要作用。蚕豆营养丰富,用途广泛,可加工为多种食品和副食[5-6];同时还是一种优质蛋白源,其不同品种干籽粒的蛋白质含量介于17.5%~34.5%之间,平均为27.6%[7],是禾本科作物的1~3倍。随着人民生活水平的提高,合理的膳食结构不断引起人们的关注,蚕豆因其营养价值丰富,越来越受到人们的重视。虽然我国已育成多个蚕豆品种,如抗病优质品种成胡13,以及鲜销型品种通蚕鲜6号等[8]。但我国干蚕豆平均单产低于世界水平[9],究其原因是我国在蚕豆育种目标性状方面的研究不够深入细致。

种质资源是培育新品种的原始材料,其多样性是育种工作者关注的焦点[10-11]。利用灰色关联、相关性、主成分以及聚类的分析方法对作物种质资源的遗传多样性进行分析,得到较好的效果。灰色关联度分析可将外观复杂、数据散乱的随机过程看作一个灰色过程,通过一定的方法梳理系统间各因素的主次关系,找出影响最大的因素[12];相关性分析是一种重要的统计学分析方法,对多个变量间进行相关性分析,可衡量出2个变量间的相关密切程度[13];其中主成分分析是将多个复杂的原始指标转化为几个具有代表性的互不相关的综合指标(主成分)[14],每个主成分是一个相对独立的指标体系,各主成分间不存在相关性且数值直观容易分析[15];聚类分析是一种用于生物资源分类和亲缘关系研究的多元统计方法[16-17]。

本研究以江苏省经济作物研究所收集的来自全国的蚕豆种质资源为供试材料,采用灰色关联分析、相关性分析、聚类分析和主成分分析相结合的分析方法,综合研究蚕豆种质资源主要农艺性状的遗传多样性,可以确定农艺性状之间的关联性,有效提高优质育种的效率,降低品种筛选工作量,为蚕豆种质资源的深入研究及其育种工作提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

供试材料为近年来江苏省农业科学院经济作物研究所收集的来自全国的190份具有代表性的蚕豆种质资源。

1.2 处理设计

试验地位于江苏省南京市六合区竹镇金磁村江苏省农业科学院六合基地(118.83°E,32.35°N),属于亚热带季风气候,年平均温度约15.4 ℃,年极端最高温度为39.7 ℃,最低温度为-13.1 ℃,年平均降水量1 106 mm。蚕豆种植时间为2017年11月9日,种植时每个品种种植10穴,每穴3粒种子,行株距为80 cm×40 cm,出苗后拔去多余植株,仅留下1株。田间管理按照一般大田的管理方式,各项栽培管理措施保持一致。蚕豆种子收获时间为2018年6月。

1.3 性状调查

本试验中蚕豆大田农艺性状的调查以《蚕豆种质资源描述规范和数据标准》[18]为标准,统计始花期、始荚期、花期,并在盛花期时测量株高,成熟后测量一级分枝数、荚长宽、单株荚数、单荚粒数、粒长宽、粒周长、粒面积、百粒重、单株粒重等农艺性状,每个性状重复测量10次。

1.4 统计分析

采用Excel和SPSS 20.0软件进行数据分析。不同品种间性状的差异用变异系数表示。根据灰色分析系统理论,按照李春[13]的方法,分别以各农艺性状依次为母序列,其他农艺性状为比较序列即子序列,求出各主要农艺性状之间的关联度。在聚类过程中,种质间遗传距离为欧氏距离,聚类方法采用离差平方和法(ward’s method),同时进行主成分分析和相关性分析。

2 结果与分析

2.1 主要性状的遗传多样性

190份蚕豆种质资源材料的变异分析结果如表1所示。种植资源间的变异范围在0.73%~46.84%,变动幅度较大,其中单株粒重的变异系数最大为46.84%,变异幅度为21.31~277.31 g;变异系数最小的是播种至始荚期的天数,为0.73%,变异幅度为153~159 d。其他性状的变异系数依次为单株荚数>百粒重>一级分枝数>单荚粒数>粒面积>荚长>荚宽>株高>粒长>粒周长>粒直径>粒宽>花期>生育期>播种至始花期。一般认为,变异系数大于10%表示样品间差异较大[19-20]。17个农艺性状中,有10个性状的变异系数大于10%,说明所有供试种质资源间存在较大的差异,资源类型丰富,有利于优质种质材料的筛选。

表1 190份蚕豆种质资源性状变异情况

2.2 单株粒重和主要农艺性状之间的关联度

单株粒重是反应蚕豆产量的一个重要性状,本研究通过统计蚕豆的主要农艺性状,利用灰色关联分析的方法分析影响蚕豆产量的主要因素,明确主要农艺性状对蚕豆单株粒重影响的主次关系,为下一步蚕豆育种提供参考。参照李春等[13]的方法,对原始数据进行无纲化处理,得到不同蚕豆种质资源的主要农艺性状与单株粒重之间的关联度。

表2结果显示,所有主要农艺性状均明显影响蚕豆的单株粒重,但贡献率有所差异。关联度最大的是单株荚数,为0.772 4;其次为一级分枝数,为0.769 1;粒宽是关联度最小的性状,为0.715 2。其他性状关联度排序为生育期>株高>粒直径>花期>粒面积=粒周长>百粒重>粒长>单荚粒数>播种至始花期>播种至始荚期>荚长>荚宽。在以后的育种工作中,若想获得高产蚕豆品种,可优先考虑单株荚数及分枝数这两个性状。

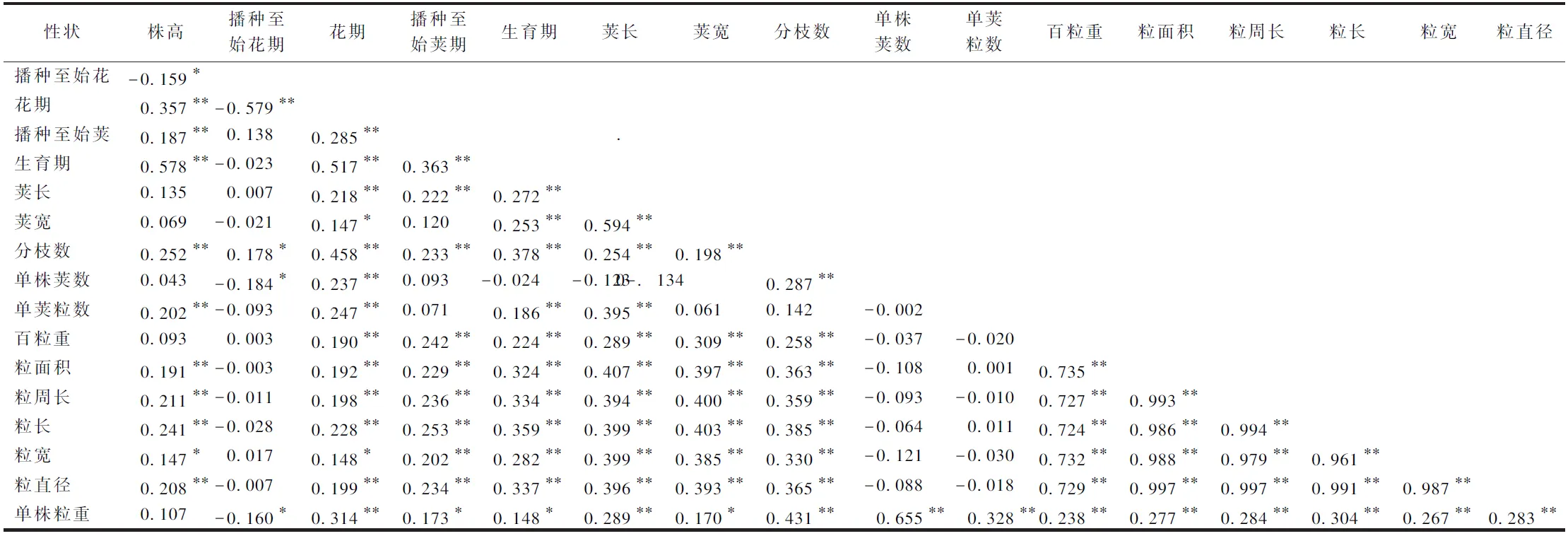

2.3 主要性状间的相关性

本试验对所有供试种质资源的17个主要农艺性状进行相关性分析(表3)表明,在主要农艺性状间共有136个相互关系,其中88个具有极显著相关性,10个具有显著性,其余38个不具有显著性。生育期与株高、花期、荚长、荚宽、分枝数、百粒重、单荚粒数、粒面积、粒周长、粒长、粒宽、粒直径呈极显著正相关,与单株粒重呈显著正相关;百粒重与花期、播种至始荚期、生育期、荚长、荚宽、分枝数、粒面积、粒周长、粒长、粒宽、粒直径、单株粒重呈极显著正相关;单株粒重与花期、荚长、分枝数、单株荚数、单荚粒数、百粒重、粒面积、粒周长、粒长、粒宽、粒直径呈极显著正相关,与播种至始荚期、生育期、荚宽呈显著正相关,与播种至始花期呈显著负相关。单株粒重与单株荚数和分枝数的相关性最大,这与灰色关联分析得到的结果相一致,说明单株荚数与分枝数是影响蚕豆产量的两个主要因素。由上述分析可知,性状间相互影响,相互制约,在选育新的蚕豆品种时应综合考虑,协调好各性状间的相关性。

表2 农艺性状与单株粒重间关联度

表3 蚕豆种质资源相关性分析

注:*、**分别表示0.05和0.01水平差异显著。

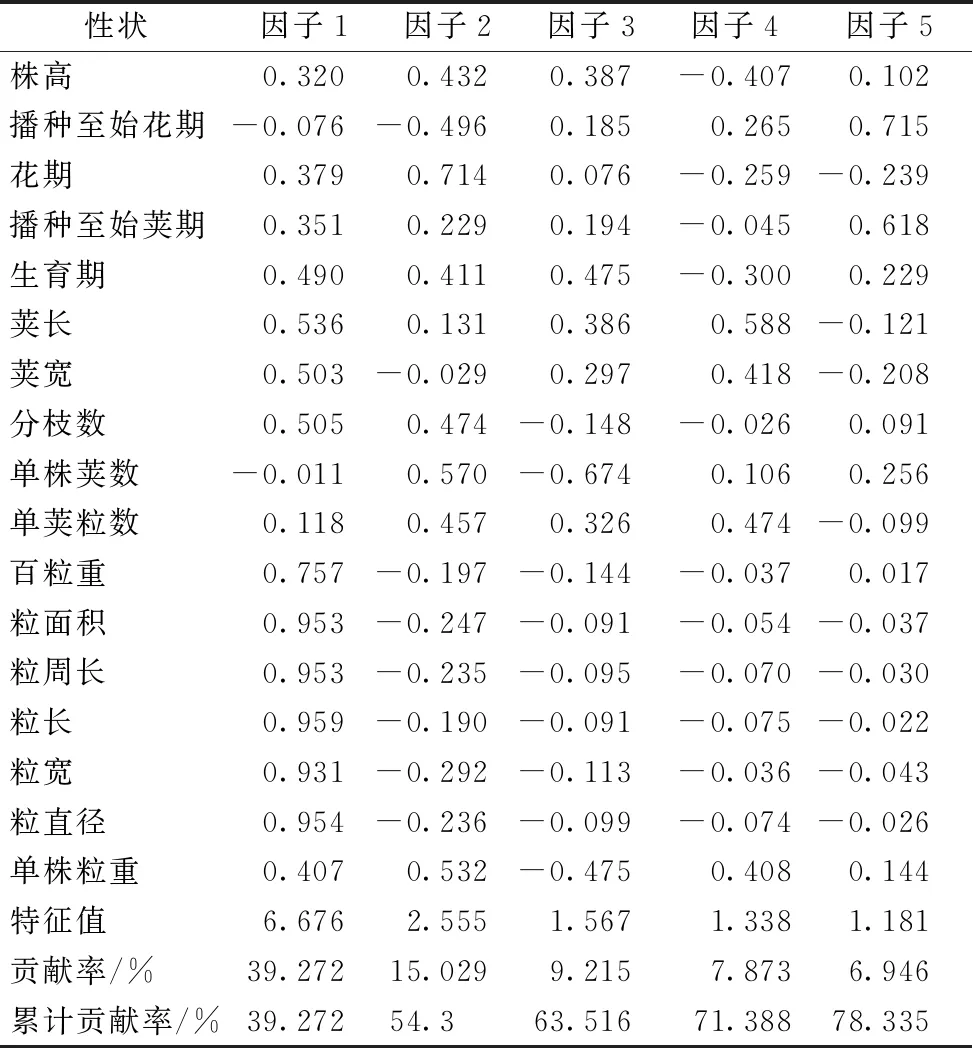

2.4 主要性状的主成分

本试验使用SPSS 20.0软件对所有供试材料的17个主要农艺性状进行主成分分析。如表4所示,根据提取特征值大于1的原则,提取前5个主成分,其累计贡献率达到78.335%。其中主成分一的贡献率最大为39.272%,其次为主成分二、三、四、五,贡献率分别为15.029%、9.215%、7.873%和6.946%,前5个主成分基本可反映原变量的全部信息。

第一主成分特征值为6.676,贡献率为39.272%。在第一主成分的特征向量中,粒长的特征向量值(0.959)最大,说明粒长对第一主成分的影响最大;其次为粒直径、粒面积、粒周长、粒宽特征向量值较大,特征向量值分别为0.954、0.953、0.953和0.931。这些都会影响蚕豆籽粒的大小,因此,第一主成分为蚕豆粒型因子。第二主成分特征值为2.555,贡献率为15.029%。其中,花期的特征向量值最大为0.714,其次为单株荚数、单株粒重、分枝数、单荚粒数和株高,且符号皆为正,分别为0.570、0.532和0.474、0.457、0.432。花期、单株荚数、单株粒数、分枝数和株高都会影响单株粒重,也就是产量,所以第二主成分为产量因子。花期增长,分枝数增加,植株越高,单株荚数以及单荚粒数越多,产量也会越多。播种至始花期的值较高,但符号为负,说明早花的品种不利于高产,所以在选育新品种时应权衡早熟与高产,做出合适的选择。第三主成分特征值为1.567,贡献率为9.215%。特征向量值最大的是生育期为0.475,其次为株高和荚长,随着生育期的增长,营养物质的不断吸收,株高和荚长也在相应的随之增长。第四主成分特征值为1.338,贡献率为7.873%。荚长的特征向量值(0.588)最大,随之是单荚粒数和荚宽,可以看出第四主成分为荚型因子,单荚粒数越多,豆荚越长越宽,蚕豆的产量也就越高。第五主成分特征值为1.181,贡献率为6.946%,播种至始花期的特征向量值最大为0.715,其次是播种至始荚期,特征向量值大小为0.618,所以第五主成分是早熟因子。

表4 蚕豆种质资源主成分分析

2.5 主要性状的聚类分析

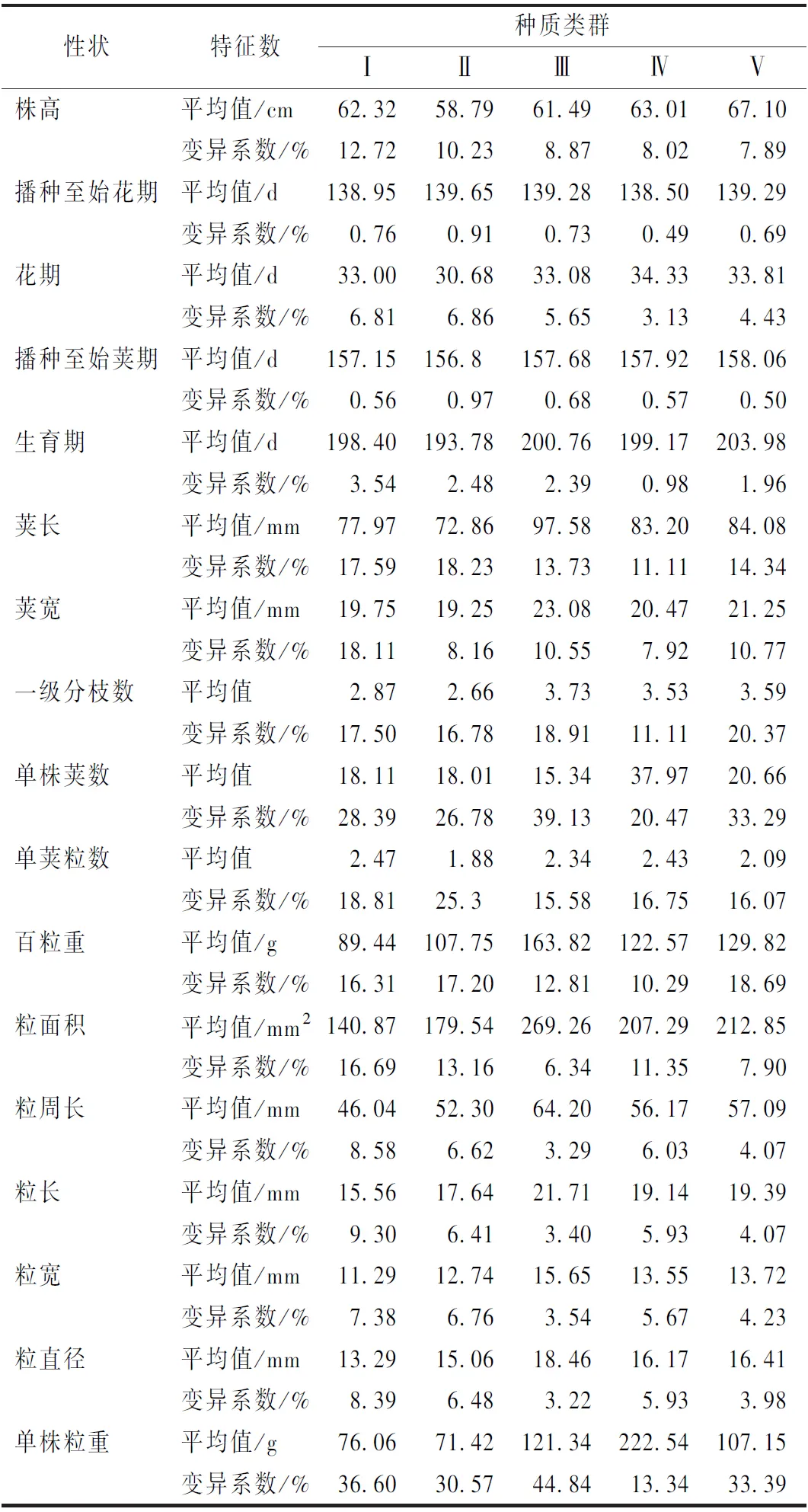

利用SPAA 20.0对17个性状进行聚类,以欧式距离,Ward’s聚类法,在遗传距离为4.9处将190份参试蚕豆材料分为5大类(图1),各种质类群特征如表5所示。

表5 蚕豆种质资源各类群农艺性状特征

第1大类群包含20份蚕豆材料。17个农艺性状中播种至始荚期的变异性状最小,为0.56%,单株粒重的变异性状最大,为36.60%,单株荚数次之,分别为28.39%。百粒重、粒面积、粒周长、粒长、粒宽和粒直径在5个类群中排在末位。单株粒重为76.06 g,排在5个类群中的第4位。但是单荚粒数是5个类群中最大的,为2.47个。株高排在第三位,为62.32 cm。综合各性状可以看出,此类群材料属于低产型、小籽粒,株高适中,适宜机械性收割。

图1 190份蚕豆材料遗传聚类结果

第2大类群包含49份蚕豆材料。在5个类群中,株高、生育期、荚长、荚宽、一级分枝数、单荚粒数和单株粒重是排在末位的,分别为58.79 g、193.78 d、72.86 mm、19.25 mm、2.66个、1.88个和71.42 g。综合各性状可以看出,此类群材料属于矮秆、早熟,分枝数较少,豆荚较小,属于低产型,可作为早熟品种选育的基础。

第3类群包含25份蚕豆材料,荚长、荚宽、分枝数、百粒重、粒面积、粒周长、粒长、粒宽、粒直径都是5个类群中最大的,分别为97.58 mm、23.08 mm、3.73个、163.82 g、269.26 mm2、64.20 mm、21.71 mm、15.65 mm、18.46 mm。单株荚数是5个类群中最小的,为15.34个。综合各性状可以看出,此类群的材料属于大粒型,但是产量丰度一般,可作为鲜食蚕豆品种选育的基础,具有一定的发展潜力。

第4类群包含12份蚕豆材料。单株荚数和单株粒重是5个类群中最多的,单荚粒数是排在低位的,除此之外,粒面积、粒长、粒宽等与粒形相关的数据都比较适中。综合上述性状,可以知道该类群材料属于高产型,籽粒适中,并且株高较高,有一定的增产潜力。

第5个类群中含有93份蚕豆资料。在5个类群中,株高是最高的,为67.10 cm,并且生育期是最长的。另外,百粒重、单株荚数、粒面积、粒直径、粒长和粒宽都排在第2位。单株粒重排在中间位置。综合上述性状,该类群材料属于大粒型,丰产性较差,但株高较高,因此,在选育高秆大粒型时可以加以关注。

3 讨论

种质资源是植物改良的基础[21]。广泛收集种质资源,对材料的性状表现型进行观察分析,从而了解性状的多样性和性状间的相关性,既可以了解相应性状的遗传规律,又可以为新品种的培育提供指导[22]。因此,系统的研究蚕豆种质资源的遗传多样性对蚕豆遗传育种具有重要意义。

本研究是基于190份蚕豆种质资源进行分析,供试材料的性状涵盖面较广,有利于在育种工作中提取相应的性状进行改良。研究表明,单株粒重的变异系数最大为46.84%;其次为单株荚数和百粒重,分别为39.14%和23.30%。因此,利用现有的蚕豆材料,根据产量构成因素而提高蚕豆产量潜力具有深远意义。本试验灰色关联分析表明,所有主要农艺性状均明显影响蚕豆的单株粒重,但贡献率有所差异。关联度最大的是单株荚数,为0.772 4;其次为一级分枝数,为0.769 1。这与相关性分析所得到的结果相一致,单株粒重与单株荚数与一级分枝数呈极显著差异。除此之外,粒周长、粒面积、粒直径、粒长和粒宽之间相关系数均大于0.70,达到极显著水平,与杨生华[23]得到的结果相一致。何玉华[24]研究分析了云南省202份地方蚕豆资源10个形态学性状的遗传多样性,结果表明,202份资源各性状均存在不同程度的变异,株高变异最大,变异系数为27%。聚类分析表明,云南地方蚕豆种质资源的株高、生育期、百粒重有一定内在联系性,生育期长的群体则株高较高,但百粒重偏低,这与本试验所得到的结果相一致。本试验主成分分析表明,前5个主成分的累计贡献率达到78.335%,较大程度上反映190份蚕豆种质资源表型特征;聚类分析将190份蚕豆种质资源在遗传距离4.9处划分为5类,第1类群适宜机械性收割,第2类群可作为早熟品种选育的基础,第3类群可作为鲜食蚕豆品种的亲本;第4类群属于高产型,籽粒适中,并且株高较高,有一定的增产潜力;第5类群大粒型,丰产性较差,但株高较高,在选育高秆大粒型时可加以关注。

本文在对蚕豆种质资源收集的基础上,对主要农艺性状进行了观察分析,为蚕豆下一步育种工作中自交系筛选、亲本选择提供了参考。