立法者德性:立法者形象的三重规定

2020-06-19熊煜堃

【摘 要】现代民主国家的立法困境导致对于立法理论的急迫需求,但是现有成果仍具有分散、非体系、不深入等特点。研究者的目光主要聚焦于对于立法过程的技术指引和对于立法结果的现实批判,对于立法者形象的关注分散于各项成果之中,且大都为一种非常模糊的认识而缺少进一步的分析。在明晰立法者形象中的政治与法律面向后,依托于理想立法模型的民意代表和立法专家二分对分析立法者形象具有极强的解释力。但是仅凭民意代表与立法专家二分难以使立法过程在民主与科学的轨道上稳定运行,因此需要一种关于立法者形象的规定来对立法者的权力加以限制,而在此其中立法者德性作为对立法者形象的最后一重规定,其从立法者內部加以规定的特性使得其具有其他外部限制都不具备的独特效力。

【关键词】立法法理学;立法者;立法者德性

引言

随着对立法理论的研究在我国的展开,越来越多的学者在希望为我国立法理论与实践做出贡献的美好愿景的驱动之下投入到对立法的理论研究之中,而立法这一政治与法律学科交叉路口的理论也具有相当深厚的潜力与广阔的前景等待研究者的发掘。

自上个世纪中段以来,二战所带来的沉痛教训使得激进的自由发展思想被遏制,建构性的法律理论与思想凭借其可操作性与可控性逐渐成为法学理论界的主流。伴随着对于某几项特定社会目的的追求,欧美国家对于国内社会的控制需求不断加深,出现了一种成为“立法国(legislation-state)”的趋势。其所体现的现象就是欧美国家的成文法制定数量不断提升,各种权力机构颁行的成文法多如牛毛。但是,在拥有许多成文法条的同时,成文法条的质量并没有随着数量而提升,成文法条的效果并没有达到预期,这导致了一种立法膨胀(legislative inflation)与立法紧缩(legislative deflation)共存的困境,也即构建性立法的困境。除了完善中国特色社会主义法治体系的现实需求,现有法学理论的研究在立法理论领域仍存在空缺。

首先,在西方传统的学科体系划分的影响之下,我国的法学研究主要呈现一种部门法研究与法学理论研究相分离的态势。部门法研究在法教义学的框架之下,以既定理念为指导,对于某一部门法所涉及的法律关系进行研究,具有极强的现实回应性。但是,单一部门法的研究存在着反思不足,容易僵化的问题,因此需要更进一步的理论指导。而我国法理学研究受到西方传统的法理学理论影响极深,其中的研究范式或是论题焦点,都呈现出艰深且分散的状态。因此,一种综合的研究论题与理论框架亟待探索,而立法理论则拥有着这样的潜力。

其次,传统的法理学特别是普通法背景下的研究,大都聚焦于司法问题,而立法及其相关概念被一些未言明的预设所掩盖,并未进入法学家的研究视野。另外,立法所涉及的对于公共政策的分析与决策,具有较强的政治属性,传统法学难以将其纳入对于法律科学的真理性探讨之中。所以,深受西方影响的我国法理学界也曾一度在立法法理学理论方面缺少广泛的研究,法教义学框架下的部门法学与论题集中于司法的法理学,都无法给予我国的立法实践以坚实可靠的理论基础与方向指引。

在上述背景之下,对于立法理论的深入研究就有了急迫的现实需求和相应的理论潜力。立法者作为一个没有定论,相当笼统的概念,其在不同的语境之下有着相当多重的意涵。在不同的研究成果之中,立法者所体现的形象也有所区别。在现有立法研究之中,有相当一部分成果采用部门法进路,对立法主体理论有所涉及,但是也呈现出集中于作为立法者整体的立法机构和非体系化认识这两个特点。,虽然对立法者形象有所涉及的现有研究成果数量不在少数,但是还缺少一种系统性的梳理与阐释,这也是本文接下来要尝试的工作。

1.立法者的多元形象

1.1民意代表与立法专家

除了由复杂立法过程带来的立法者的政治面向与法律面向之分外,一种更普遍的身份区分出现在现代国家的立法者形象之中,也即民意代表与立法专家的区分。民意代表与立法专家都参与立法并在立法过程中起着至关重要的作用,因而此两者都应被视为综合意义上的立法者,换言之,从立法者这一概念中至少可以分析出民意代表与立法专家这两种类型的重要形象。

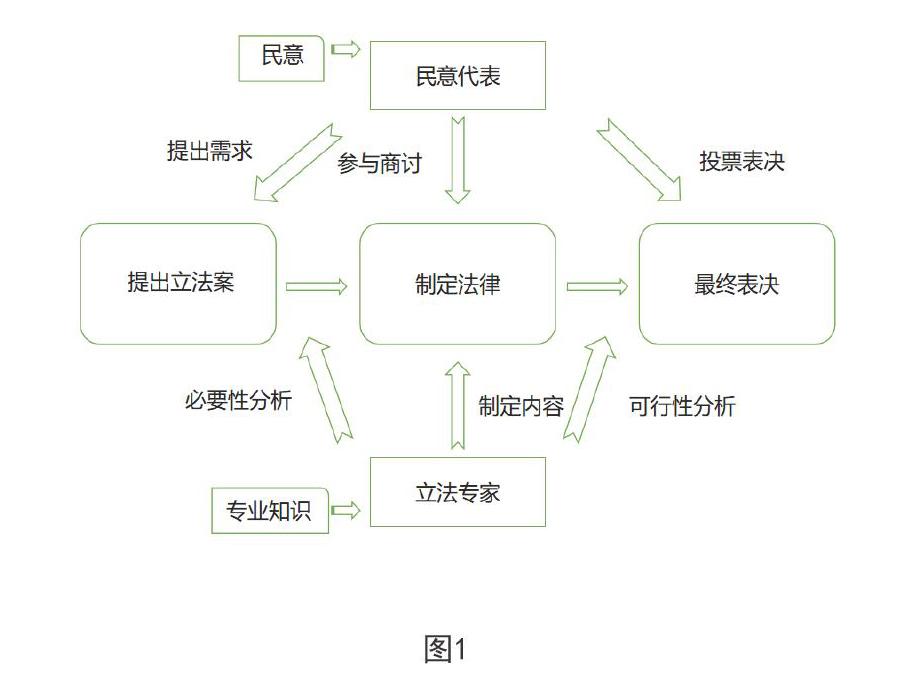

若将立法过程分段,则可以看到一次完整的立法至少包含着提出、制定与最终表决三部分,而在这粗略的三部分之中还包含着无数次的调查、论证、讨论与审查。一次理想的立法是由民意代表与立法专家共同完成的,民意代表吸收、整合民意,在权力机关提出立法案,启动立法程序,让需求进入讨论。并在制定法律内容的过程之中参与讨论,不断澄清和表达其所代表的民意及政治需求。最后,在表决通过的时候使用表决的权力来影响法律的通过与否。立法专家则对政治、法律知识有着更多的认识,他们负责法律主体内容的起草和各项细节的调查与论证。(具体理想模型见图1)

在启蒙理论主权在民的影响之下,民意代表应为各类代议制国家中立法权的实际运用者,它们将各方各界的民意收集起来再参与更为集中的政治会议。而在国家机关行使立法权的时候,民意代表作为国家权力的正当行使者参与到立法过程之中,参与立法案的提案、制定和表决,从而最终影响立法的结果。从此意义上来说,民意代表是国家权力的直接行使者,其所肩负的民意使其成为现代民主国家之中立法权的最后把关人。

此种理想模型的优势在于分工明确,完全贴合现代立法的民主性和科学性的要求。首先,民意代表对于立法全过程的把控,使立法完全运行在民主的轨道之上,从民意产生、受民意监督、由民意决定,正符合提出立法案、制定法律、最终表决三阶段的立法过程。只要作为民意代表的立法者能够在各个阶段都全力参与,那么民主立法便得以可能。其次,作为立法专家的立法者为整个立法过程提供专业性知识的支持,符合科学立法的要求。无论是对于现实世界的调查,对于客观性问题的论证还是对于法律内容的拟定,都需要作为科学的自然科学与政治、社会和法律科学等专业性内容支撑,从而保证民意更符合、更有效率的转化为法律,让立法原意忠实的反应在法律文本之中,让法律体系内部更具系统性等等。总之,对于立法科学性的一切要求,都可以且应该仰赖作为立法专家的立法者对于立法过程的专业知识输出。

1.2二分模型的应用与分析

关于民意代表与立法专家二分的理想立法模型其实潜藏在许多研究者的研究成果之中,且许多研究成果都可以纳入此模型的解释范围之中。

比如,在《合同法的现代化:为何及如何》一文当中,作者认为《合同法》的优秀立法成果有相当一部分原因是来自于民法学者的倾力贡献,“《合同法》的起草经验是成功的,而且富有智慧。其一,像其他国家起草法典那样,让专家做专家擅长的事,而不是靠官员。其二,集全国之力,通力合作,让最擅长或者最有相关研究的人,做其最擅长的事,高效率地合作完成一件大事,避免低水平的重复和无谓的竞争和内耗。其三,它最终有一个集中的统稿,不仅保障草案外在体系的统一和协调,也保障了草案在内在体系上与立法方案确立的立法指导思想的统一和协调。”让最擅长的专家做最擅长的事,也就代表着民法学者在《合同法》起草过程之中专业知识的有效输入,使得《合同法》最终做到了“避免低水平的重复和无谓的竞争和内耗”并保障了立法目的在法律条文中的体现和法律条文内外的协调统一。

但是,也有学者在针对立法官僚化的研究中指出,立法者身份的偏移产生了一种韦伯意义上的科层制官僚在主导立法的现象,“本文所指称的“立法官僚化”是在立法机关中专职从事法律制定、由非民选专业立法人员组成的法制工作部门,在国家立法规划、法案起草、法律解释的过程中,以立法/法律专业知识为基础,从而一定程度上支配和主导了法律制定,成为游离于传统理论中民意代表、执政党决策者与行政机关之外的“隐形立法者”。”此种现象出现的影响就在于其隔断了民意代表角色对于立法过程的把控,使立法过程沦落为部门利益体现在法律之中的过程,从而使作为立法产品的法律失去了其民主内涵的品性,无法代表广大的民意,带来了正当性的难题。

除上述研究,还有相当一部分研究成果可以纳入这一模型的解释框架之中,但对于立法者形象的分析不能止步于理想立法模型这一阐释性的结论,而需要依据立法者多元的形象区分,对立法者的各个面向提出更进一步的规范性要求。

2.立法者形象的三重规定

立法者形象具有政治与法律两重面向,在立法过程分工中则可区分为贴合民主立法的民意代表与贴合科学立法的立法专家两种角色,且在民意代表角色和立法专家角色二分的基础之上一套颇具解释力的理想立法模型被归纳而出,但是在民意代表和立法专家的二分之上,仍需要一套规范性的指引,区分了的立法者形象才能回应国家与社会的期许。

2.1公众参与和立法技术

民主立法的要求很大一部分原因在于解决法律正当性的问题。法律作为一种由国家力量为保障的强制性规范,其对于个人权利的限制不言而喻,“换言之,法律这一社会实在包含着证立的维度,民主政府制定的法律必须为行为的道德理据提供认识上的理由,而这种维度是理性为信念和行动构造的。”而如此强制性的社会实在的产出过程为现代民主立法,法律的正當性需求就只能由立法过程之中的民主性来承担。而若要保证立法过程之中的民主性因素,作为民意代表的立法者则应在保证公众参与和民主监督这两方面做出努力。

在民主立法的指导下,作为民意代表的立法者应保障民意表达的渠道,对公共意志给予充分的尊重与讨论,并主动实施细致入微的民主监督,让立法过程真正的承担起法律的正当性。

科学立法的要求在于以一种更有效率、更具可能性与可行性的方式达至预先设定的立法目的,也即在工具意义上对于立法技术提出的挑战。具体而言,即通过技术性手段来完成立法过程之中的必要性分析与可行性分析,也包括立法成本分析,立法内容的准确与体系内融洽,立法成果的影响分析等。

关于立法科学性的研究成果在法学领域不在少数,换言之,对于作为立法专家的立法者有着严谨实证的科学理性与高超立法技术的要求,已成为学界共识。简言之,科学立法的目标对作为立法专家的立法者提出了工具意义的科学与技术上的要求,作为立法专家的立法者应综合自然科学与社会科学等理论资源来为立法过程提供智识上的支持。

2.2立法者德性

民主立法与科学立法的目标以及它们对立法者的要求确实有些老生常谈,但是仅评民主立法与科学立法的目的还不足以使立法者的形象在立法过程之中保持一种完全的、持续的民意代表与立法专家这些要求公正无私、理性中立的角色形象。也即,对于立法者的要求除了基于民意代表形象的保证民主以及基于立法专家形象的智识支撑,还需要一种内在的德性要求。

对于立法者的立法专家形象的担忧已经有学者提出,讨论这个问题的几个前提在《立法方法论探析》一文之中有合适总结,作者梳理了从休谟、霍布斯到哈特、罗尔斯等人对“正义”的讨论之中预设的一些自然条件,如人体机能、有限资源等客观条件和目的不同、利己等主观条件,而立法的环境“暗示着人的合理性必然是语境化的、有限的合理性,而不是抽象的、无限的合理性,理性的有限性才是立法的根本性环境。”如果将有限理性作为前提来讨论立法,那么立法者在民主立法与科学立法的道路上就很难说达到一种目标的实现,而只能降低要求,放弃对于全有的追求而只能达到一种程度上的民主、科学立法。

而将有限资源与利己倾向纳入前提,则很容易发现无论是作为民意代表还是作为立法专家的立法者,在其掌握能够决定国家社会重大事项的权力之时,权力者便以一种不可避免的态势陷入利己的泥淖之中。最为典型的是,作为立法专家的立法者拥有者普通人不具备的专业知识,当知识与权力交织在一起,一种智识上的统治倾向便随时诞生。

针对上述立法实践之中出现的专家立法、官僚立法、甚至是暴民立法等种种乱象,既然无法从理性的角度对其进行外部的限制,一种从德性出发的对于立法者的内在规定是另一种选择,对于立法者德性的要求便极为迫切。

早在2013年便有学者指出德性标准在立法理论中的重要性:“德性主义的立法法理学至少应当包括两个层面:一是立法的目的在于培养有德性的公民,而不仅仅是为了实现一系列道义(权利)或者追求效用的最大化;二世立法者自身德性的培养应当成为立法职业伦理的核心议题,特别是立法者所特有的一些德性的培养。”这一观点极具前瞻性与启发性,而若要探寻立法者特有的德性,则还需要从理想立法模型入手。

首先,作为民意代表的立法者虽然代表着某一方某一界人的政治意志,但是在为立法过程输送民主性因素的同时,也要坚守一种最底线的道德。其次,作为立法专家的立法者虽然拥有着理论与技术,但是在立法过程之中仍应保持着提供智识支持的角色而不应对作为立法目的的民意设定有所僭越。最后,无论是作为民意代表还是作为立法专家,立法者必须保持着对于法治理念的信仰。前述的底线与克制都可以认为是建成法治事业道路上必不可少的部分,而法治理想作为立法者群体的共同追求,也应成为立法者德性要求的根本出发点。对于一种规则之治的追求,需要所有人在资源有限、利己倾向等现实环境之中放下小我,不向眼前的、短期的利益妥协。如此,法治信仰便有可能成为包括立法者在内的每个人从心底涌现的对于理想社会追求的内在动力,也就能从根本上解决其他因素对立法的僭越,从而为实现法治事业扫清障碍。

3.结束语

立法理论的研究应该在达成一定共识的基础之上呈现一种体系性,在对立法者形象进行分析的同时更要着眼于如何对其作出规定,从而保证其稳定运行在民主、科学立法的轨道上。本文认为,基于民意代表与立法专家的二分,对立法者的限制应有三点,分别为保证民主因素、保证科学理性因素和保证立法者自身的德性。且仅有民主与科学理性无法支撑一个理想中的立法者形象,因而需要将德性因素納入其中。

要保持立法者德性,首先是要在贯彻民主原则之前坚守某些底线,其次是科学理性在民主原则之下保持一种克制,最后为对于法治理念的一种普遍信仰。

中国特色社会主义进入新时代,法律作为社会关系的调节器在我国基本矛盾运动与转化的过程中起着至关重要的作用。一种综合的、体系化的立法理论的研究不仅有助于形成不同部门之间的共同讨论的平台,凝聚研究者的共识,且能够为提高立法质量,完善社会主义法治体系提供智识资源与理论支撑,更有利于将根植于十四万万人心中的本土传统智慧与民族情感的唤醒与复兴,与四个自信遥相呼应,为实现两个一百年的奋斗目标,为国家与民族崛起做出一个研究者应有的贡献。

参考文献

[1]朱志昊:《实践商谈与理性参与:立法科学化问题研究的新视角》,法律出版社2014年版

[2]王保民(编):《立法法理学——立法学前沿理论》,法律出版社2019年版

[3]杨解君:《立法膨胀论》,载于《法学》1996年第3期

[4]葛洪义:《立法:法学理论研究的一个视角》,载于《学习与探索》2013年第8期

[5]宋方青:《立法法理学探析》,载于《法律科学(西北政法大学学报)》2013年第6期

[6]叶竹盛:《面向立法的法理学:缘起、理论空间和研究问题》,载于《杭州师范大学学报(社会科学版)》2012年第5期

[7]卢群星:《《隐性立法者:中国立法工作者的作用及其正当性难题》,载于《浙江大学学报(人文社会科学版)》2013年第2期

[8]朱广新:《超越经验主义立法:编纂民法典》,载于《中外法学》2016年第4期

[9]刘风景:《立法释义学的旨趣与构建》,载于《法学》2016年第2期

[10]姜孝贤:《立法方法论探析》,载于《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2016年第3期

[11]王理万:《立法官僚化:理解中国立法过程的新视角》,载于《中国法律评论》2016年第2期

[12]谢寄博:《我国行政立法中的价值冲突》,载于《山东社会科学》2017年第5期

[13]刘艳红:《象征性立法对刑法功能的损害——二十年来中国刑事立法总评》,载于《政治与法律》2017年第3期

[14]雷磊:《法教义学能为立法贡献什么》,载于《现代法学》2018年第2期

[15]付婧:《从司法宪制主义到立法者的法理学:一个对传统宪法审查理论的反思》,载于《政法论坛》2019年第4期

[16]何跃军:《法规影响分析程序:提升立法质量的事前之道》,载于《地方立法研究》2019年第5期

[17]韩世远:《合同法的现代化:为何及如何》,载于《法治研究》2019年第6期

作者简介:熊煜堃(1995.12--),男,研究生,研究方向为:立法理论、汉魏法政史。