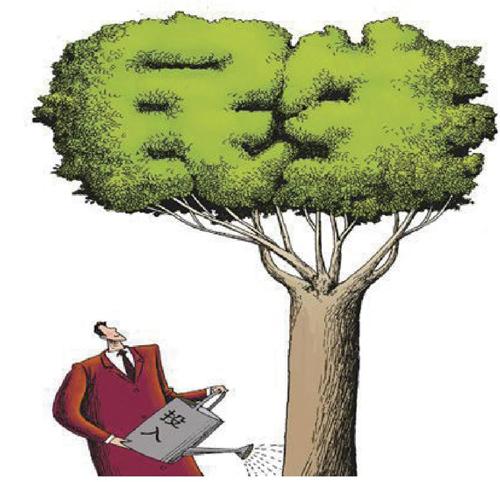

民生改善研究文献综述

2020-06-19张婧

张婧

民生是民心所系,国之根本,执政之要,也是各国国家治理体系的重要基础。在党的十九大报告中,习近平同志提出我国主要矛盾已经改为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾”,可以说给民生改善的重要性做了最好的注释。

一、民生的内涵

从党的十八大以來,习近平同志曾多次对“民生观”做出详细的阐述,指出“让人民过上好日子是一切工作出发点和落脚点”,“保障和改善民生是一项长期工作”;提出当前和今后一段时间民生工作的着力点是将广大人民群众凝聚到追求幸福中国的目标上来,习总书记的“民生观”涵盖了医疗、教育、就业、住房、养老等关乎老百姓生活的各个方面,深刻的阐述了解决民生问题的重要性和长期性,也是以习近平同志为核心的党中央高度的政治清醒和坚决责任担当的体现。

(一)民生外延界说

结合我国发展的现实,民生外延表现为[1]:“以人的全面发展为目标,以大力发展社会生产和创造更加丰富的社会物质财富和精神财富为基础,以政治民主和正义权利为保障,以全面发展、和谐发展的社会为载体实现经济、政治、社会、文化、生态等协调发展,实现全体社区全体人民的共享”。

(二)民生层次理论

陈洪泉(2010)[2]:“把民生需要主要分为一下三类:生存需要,享受需要,发展需要。生存需是人的最基本需要,是一切社会形态中人的共同的基本需要,包括衣、食、住以及其他东西等物质生活资料。享受需是在人的生存需要得到基本的和比较稳定的满足的基础上形成的。它是人们提高生活质量,优化生活状况,使生活更加安全舒适的需要,包括丰富多彩的精神生活。发展需要是人的需要的最高形式,是人们为了自身的完善和实现自身价值而产生的需要,包括培养思想道德、科学文化,实现自身的价值,促进社会的发展等”。

林祖华(2009)[3]:“提出民生问题包括由低到高的三个层面的内容,生存的民生,发展的民生和全面发展的民生。第一层面指民众基本生活状态的底线,包括衣食住行,生老病死等方面。第二层面指民众基本发展机会和发展能力,包括需要充分就业,具有培训晋升机会,享有平等竞争环境。第三全面是指民众全面发展的民生,是全方位的、高层次的民生是,物质文化生活与精神生活的高度统一,包括人的生命价值,健康价值。尊严价值,食品安全,环境质量,公共安全,公平正义,民族法制等”。

根据以上观点的结合,可以理解到民生的层次主要分为三类:首先是为了基本的生存需要,是人们最基本的需要,如衣食住行。其次是在基本需求得到保障之后,去追求高一层次的东西,比如让自己的生活质量得到提高等。最后是最高层次的需要主要是指精神方面的,实现自我的价值。

- 民生问题

从党的十八大以来,我国党和政府把民生问题提高到一个前所未有的高度,指出:民生连着民心,民生就是民心,解决民生问题是最大的政治,民生改善是最大的政绩;无论从怎样的角度看,更加重视民生,切实保障和改善民生,让全体人民共享改革发展的成果,是中国未来发展和共产党长期执政的核心使命。

- 民众生存问题

民众生存问题其最根本的问题就是社会生产力发展问题,社会生产力的发展为解决民生问题提供了物质基础保障。改革开放以来我国经济飞速增长,但是我国与世界总体生产力水平相比依然有着很大的差距,生产力的水平从全国总体来看依旧不高、发展存在着不均衡的现象。

- 医疗问题

医疗卫生事业是民生问题中最重要的方面。在我国民生问题当中医疗卫生方面表现得尤为突出。目前,“看病难”的问题依旧困扰着很贫困家庭,尤其是农村贫困家庭的问题。许多偏远农村的贫困家庭不敢生病,害怕一生病就会引起家里的倾家荡产。

- 教育问题

改革开放以来,随着我国经济的快速的发展,我国的教育事业的发展也取得了一定成就。但是,我国区域经济发展严重不平衡,在偏远和欠发达地区上学的孩子依然是我国教育方面一个重要的民生问题。在我国的中西部地区、在一些贫困人口中间,孩子上学困难依然是非常普通的问题。城乡之间的差距是主要导致一些偏远农村的孩子上困难。有些偏远地方的学习硬件设施太差,学习环境恶劣。大部分老师不愿意去偏远地区教学。所以导致农村孩子受不到良好的教育。

- 就业问题

胡锦涛总书记在十七大报告中突出强调了“就业是民生之本”[4]这是十分符合民生实际的,民生问题中最重要的就是就业问题。我国是人口基数大,所面临的就业问题也较为突出。就业问题一直以来都是党和政府重点关注的问题,随着我国经济的不断进步,我国在就业扩张方面取得了较为有效的成就。但是随着时代的发展,我国就业问题呈现出新的形势,比如现在的大学生就业难问题、农民工就业难问题、下岗人员就业难问题。

中共中央党校教授吴忠民[5]认为:“民生有广义和狭义之分。作为社会建设中的民生是狭义上的,它是指“民众的基本生存和生活状态,以及民众的基本发展机会、基本发展能力和基本权益的状况。”民生问题包括由低到高的三个层面的内容:第一层面指民众基本生活状态的底线;第二层面指民众基本发展机会和发展能力;第三层面指民众基本生存线以上的社会福利状况”。

海南省财政厅副厅长吕勇[6]则从追溯到中国古代以界定民生问题的含义。他理解的中国当代的民生问题有内涵和外延之分:一是民生问题就是指与广大人民群众生存和发展直接相关的问题,这些问题是广大人民群众最关心、最直接、最现实的问题,包括食、衣、住、行等基本需要,具体内容包括,老有所终、壮有所用、幼有所长,矜寡孤独废疾者有所养等等。二是解决民生是国家对于社会成员应尽的重要责任。总之他认为我国现阶段的民生问题,其内涵是指各级政府有责任解决的与广大人民群众生存与发展直接相关的基本的问题”。

根据以上两者观点的结合,民生问题主要包括二大类:第一类,广大人民群众的基本生存问题,如衣食住行等方面。第二类是广大人民群众发展的问题,如就业,医疗,教育等方面。

- 改善民生

民众的生存问题,医疗问题,教育问題,就业问题,住房问题,环境问题等已经成为民众生存,生活面临的主要问题。

(一)改善民众生存

民众的生存问题是维持社会稳定的基本问题。党和国家和政府必须保证人民群众生存的底线,落实到“权为民所用,情为民所系,利为民所谋”。随着我国社会的进步和经济的发展,我国广大人民的温饱问题已经得到了基本的解决。

(二)改善医疗

医疗问题影响着人民的生命、生存以及人民对身体健康的保障,处理好人民群众看病就医问题,是政府改善民生的人道主义体现。政府必须出台相应的政策去改变没钱看病的情况。人民群众拥有强壮的身体是为祖国经济建设做贡献的前提是社会主义实现现代化强国的主要保障。

(三)改善教育

教育问题影响着人民群众的文化素质和内在修养。要想提高全国人民群众的总体劳动技能就必要使广大人民群众普遍都受到教育,这是一项长期又艰巨工作任务。改变人民群众受教育的情况就是从根源上解决民生问题。在高素质老师的培育下广大人民群众的能力有了明显的提高。这将有助于人民在社会主义市场经济建设中发挥积极作用。教育事业与祖国繁荣昌盛、祖国后代的健康成长有着密切的联系。所以我们必须要做到教育事业的长久不衰,培育出一代又一代的具有高素质的教师。

(四)改善就业

就业是解决人民群众的收入问题,是解决民生的主要问题。就业可以提供人民群众的收入,从而确保人民的基本生活保障。政府改善民生的直接手段就是扩大就业岗位,这种手段有着具有立竿见影的效果。由于城市人口和农村人口本身的素质不一样所以就业情况有着明显的差别。政府想要有效的改善民生就必须提高就业情况。在这里我们值得注意的是在促进就业的同时也要保证环境不要受到污染。

李国波[7]认为:“要切实保障和改善民生建设,必须加强民生法治。首先,加强民生立法,构建社会建设的法律体系。他认为当前在民生立法上存在两个主要问题:一是立法指导思想重经济立法,轻社会立法。二是法律政策化倾向过浓。三是立法具有滞后性。所以他强调民生立法必须提高立法技术,增强法律规范的可操作性,还要提高立法质量,要与改革开放的实际相适合”。

刘振江[8]认为:“保障和改善民生,必须立足于经济发展基础之上,而要实现经济又好又快发展,必须继续深化改革开放,充分发挥市场配置资源的基础性作用;其次要合理安排预算支出,提高基本公共服务能力;再次要分层编制消费价格指数,建立通胀损失补偿机制”。

根据以上观点,想要民生得到改善必须从制度,政府,人力,脱贫攻坚,自然资源,创新管理这几个方面入手。其中最重要的就是教育。教育可以改善就业情况以及消费生活等,可以通过教育提高人民群众的整体素质水平,从而使得广大人民群众就业问题可以得到很好的解决。工业和实体经济虚实结合可以有效的改善民生。

四、评价及结论

(一)保障和改善民生

民生是人们幸福的基础、社会和谐的根本,立党为公,执政为民的本质要求是增进民生福祉。带领人们创造美好生活,是我们党志思不渝的奋斗目标。保障和改善民生是一项长期工作,没有终点站,只有连续不断的新起点。抓民生要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题。

(二)在发展中加强和改善民生

1.首要发展教育事业:我们必须把教育放在第一位置,建设教育是我国实现中国梦的关键所在。

2.提高人民收入水平和扩大就业岗位:就业是最大的民生,想要实现更高质量和更加充分的就业岗位,我们必须完善政府和企业之间的协商协调机制。政府应该缩小贫富差距,调节好税收,拒绝收入过高或过低的情况。

3.加强社会保障体系建设:社会保障在民生中起着保底的作用,社会保障是保障全社会人民的基本生活需求和基本生存。想要做到全覆盖型的社会保障体系就要建立多层次的社会保障体系。要做到城乡统筹,覆盖社会全体人民。

4.坚决打赢脱贫攻坚战:我国目前最主要的工作就是消除贫困,精准扶贫,改善民生,全国各民族团结合作一起走向共同繁荣的社会。

5.实施健康中国战略:广大人民群众身体健康使民族繁荣昌盛,祖国走向富强的重要标志。

(三)打造共建共治共享的社会治理格局

1.创新社会治理。

2.改进社会治理方式:调节好人民群众的利益关系和社会关系,正确的处理好社会问题,从而实现法安天下。

3.健全公共安全体系。

参考文献

[1] 李业杰.关于民生概念内涵和外延的确认[J].山东科技大学学报, 2008(04)

[2] 陈洪泉.民生需要的涵义、内容和层次[J].淮阴师范学院学报,2015(05)

[3] 林祖华.民生概念辨析[J].经济研究导论,2009(05)

[4] 万洲舟.社会主义市场经济条件下的民生问题研究[D].江西师范大学,2013

[5] 刘天喜,傅艳蕾:中国社会建设问题研究综述[J].中国特色社会主义研究.2009(02)

[6] 吕勇:民生问题的含义及特点[J].新远见.2009(06)

[7] 李国波:坚持民生法治 推进民生为重点的社会建设[J].吉林省社会主义学院学报.2010(06)

[8] 刘振江:关于民生问题的思考与对策建议[J].大连干部学刊.2010(06)