门类艺术间通感激发的具体审美动因分析*

——以跨门类视角下的《听琴图》图像形态中的几组关系为例

2020-06-18韩波

韩 波

(曲阜师范大学 美术学院,山东 曲阜 273100)

每个人对艺术作品的欣赏都有其独特的心理经验,但欣赏的深入程度又与欣赏者的知识素养紧密相关。就一般的欣赏过程而言,有这样几种层次:最为基础的欣赏层次是仅着眼于艺术作品的显性形态。显性形态欣赏的主要机制是建立在直接感官的基础上,此时人们获得的审美愉悦是直接的或言为浅表的。进一步地欣赏则是对于艺术作品内在结构的学理性的分析,诸如题材、技法、类型、形式、趣味等;最深层次的赏析和解读则需要接受者具备更为深刻和宽广的人文科学的知识和修养,方可窥其堂奥,捕捉到作品的话外之话、弦外之音。

艺术学理论的学科基础在于各门类艺术之间跨门类的规律和分析研究。事实上,美术与音乐两个门类艺术形式之间存在着相互沟通的内在规律性联系,而绝非风马牛不相及。艺术通感是欣赏者面对艺术作品进行欣赏过程中产生的深度审美体验,也是各个门类艺术之间相互沟通、关联的桥梁和纽带。艺术欣赏层次在理论建构上的明晰化离不开美国著名艺术史论家潘诺夫斯基,他提出在艺术作品的题材或含义研究方面的三个层次:一是基本的或自然的题材,又分为事实性或表现性题材;二是从属性的或约定俗成的题材;三是内在含义或内容[1]36。他将这三个层次的研究应用于圣像学的研究,依次为:前肖像学描述、肖像学分析、圣像学解释。尽管这种方法最初应用于对中世纪和文艺复兴以来的西方宗教画的研究,但其蕴涵的学理性内核即便在其他地区、时代或民族的艺术作品分析上也具有一定程度的适用性。东方艺术从来不缺乏隐喻和象征,这就决定了对之研究同样可以借鉴潘氏学说的理念。尤其在对于第三层次“内在含义或内容”的分析时,诸如心理学、历史学、宗教学、社会学等的介入,无疑会使得研究走向深刻。

一、美术与音乐间的艺术通感

美术和音乐作为艺术的两种形式,在创作机制和接受机制上有着很大的不同。美术主要提供给人视觉形象上的感知,其视觉形象的形成源自于创作者在脑海中累积的形式表象,这些形式表象最终经过艺术家大脑的整理、分析和提炼,借助技巧和媒介的表达,以一种明确的视觉形态也就是画面提供给欣赏者。而音乐提供给人们的则是听觉的感知,是创作者心灵冲动下对声音的情感化表达,依循对音声的高低、节奏快慢的秩序化组织,从而形成音乐旋律。

日本学者黑田鹏信曾对艺术构建的材料进行过论述,认为存在两种意义上的艺术的材料,一是“感觉的材料”,二是制作艺术的“物质的材料”。他指出:“艺术的感觉的材料,和美的材料相同,也有色、形、音三者。建筑、雕刻、绘画、工艺美术等的材料,是色和形。音乐的材料,是音。”[2]6至于“物质的材料”,易于理解,即艺术作品呈现所使用的物质实体材料。对美术而言,无外乎是各种物质材料,对音乐来说,除物质制作的乐器外,还包括人体的发声器。在创作阶段,无论是美术还是音乐,要想建构一件完整、和谐的作品,都要有效地组织“感觉的材料”和“物质的材料”,即促进色、形、音的秩序化和可感知化的实现。美术作品对“感知材料”和“物质材料”的组织表现为同时性、混融性,如画家在用画笔驱使颜料的过程中同时完成了色与形的组织;在音乐创作阶段先是完成了对“感知材料”——音的组织,其次通过演奏或歌唱才能实现作品的可感知化。

“乐者,心之动也,声者,乐之象也,文采节奏,声之饰也,君子动其本,乐其象,然后治其饰。”[3]27《乐记》中这一段对音乐的本质和特征的阐释,很好地借用造型艺术特别是美术常见的特征语词,讲明了其中的道理。这也就是说,美术与音乐绝非风马牛不相及的艺术形式,两者之间存在着内在沟通的规律性的东西。有学者认为:“音乐,作为一门以声音为媒介反映宇宙万物和人类心灵运动节律的艺术,虽然不能直接描述客观事物,但也可以做到听声类形,以耳为目。这种通过联觉获得的“非音乐性内容”可以是其他类型的听觉形象,也可以是视觉性的形象,甚至可以是动觉、触觉、味觉、嗅觉等无所不包的内容,使得音乐不仅可以用耳朵听,而且可视可睹、可闻可嗅、可品可尝、可感可触,它远比音响本身所能直接感受到的内容要广阔得多。”[4]163这说明音乐所能激发的其他的感官联觉是多方面的,音乐感染力的源泉即根源于此。欣赏音乐作品时,人们除了沉浸在旋律的氛围中,也可能伴随着形象的联觉即在欣赏者的脑海中出现画面感。

反过来,道理也是一样。人们在欣赏美术作品时,在瞬时全局地或连续不断地观看视觉形象的同时,有可能产生一定的乐感体验。这也就是我们常说的“艺术通感”①现象。朱光潜先生是这样描述艺术的通感体验的:“各种感觉可以默契旁通,视觉意象可以暗示听觉意象,嗅觉意象可以旁通触觉意象,乃至于宇宙万事万物无不是一片生灵贯注,息息相通……所以诗人择用一个适当的意象可以唤起全宇宙的形形色色来。”[5]]70那么艺术通感究竟缘何而生呢?朱立元主编的《美学大辞典》中解释为,“艺术通感的客观基础是当前感知的事物与以往经验过的或思考中的事物在形、质、量、度上客观存在的相似性被人认识以后在大脑中的沟通、关联,是艺术与社会生活以及各门类艺术之间的内在联系被激活和沟通。其生理机制是诸感觉器官之间的关联性和大脑皮层视、听、触等区域之间的相互联系、相互作用、相互激活。其心理基础是主体在审美创造美实践中所积累的生活经验、审美经验、创作经验被唤起和在此基础上展开的联想、想象活动,情感活动,创造活动,其中尤以审美需要、审美记忆、创作动机、创作探索、审美感受力、艺术想象力和饱满的情绪状态为直接动力,并制约着通感的丰富性、创造性和独特性。”[6]87

依据上面关于艺术通感的生成机制的论述,我们知道艺术作品接受对象的过往感官经验被作为一种记忆储存在大脑之中。而能调动起所储存的经验记忆的前提是当前感知对象在形、质、量、度上所具有的相似性。所以欣赏一幅绘画,若要获得音乐的通感,则这幅作品的画面要素排布特征和画面意境的营造一定能够激发对音乐经验和记忆表象的唤醒,从而产生联觉。当然艺术通感的体验因人而异,因为个体的经验记忆的储存有着必然的差异。略通文艺常识,我们都能明白这种一千个读者心中有一千个“哈姆雷特”的道理。

艺术通感是中国书画欣赏中的一种深度审美体验。本文所关心的是在美术作品欣赏过程中,音乐通感体验所赖以生发的基本动因问题,这些动因与作品画面结构形态的设计存在怎样的逻辑关联。通俗地说,画面的结构形态好比酵母,没有酵母不会引发更大程度上各种各样感官联觉发酵和通感体验的形成。下面我们以宋代绘画中以听琴为题材的绘画作品,也即传为宋徽宗赵佶所作的《听琴图》为例,从画面本体角度来探讨其激发音乐通感的可能性。

二、琴与人:典故激发通感

在《听琴图》画面中,琴与人是诱发音乐通感生成的第一组关系动因。古琴与中国其他传统的乐器一样,最初都是用于祀神,其后渐次变为娱人。从这个意义上看,乐器皆是仿拟天籁之声的“道器”。在中国传统文化语境中,古琴与人的节操和修为之间关系密切。琴最初虽然不是士大夫的专属,但在魏晋以后逐渐与高人逸士联系在一起,成为雅乐乐器。

在中国古代的文化生活中,举凡圣贤哲人对音乐的教化作用都甚为看重。对于令人欲望泛滥、萎靡放浪的音乐,斥之为“淫”乐,观照宇宙自然、寓意人伦教化、比德克己修身、抒发心志情怀的清朗、庄穆之乐,视之为“雅”乐。尤其自魏晋之后,隐逸之风兴起,古琴成为文人抒发自我心性的乐器之一,意在表达对天地人生感悟之情怀,而非用于哗众取宠。随着文人的审美标准和审美趣味影响的深化,古琴的演奏、创作、欣赏等音乐习得方式,也逐渐摆脱了民间大众的审美趣味,形成了古琴的专业化演化路径。魏晋时期的南北分立的社会现实、文人化的哲学化、精神化的思想文化语境也为文人们培养出悠游不迫、坦然自适、富有弹性的处世态度。[7]80

知音难觅,脍炙人口的伯牙与子期的故事,为我们呈现了琴、人关系的典型化例证。操琴者伯牙和知音者子期,一方面对应了音乐创作和接受关系中的两个主体,另一方面也印证了琴音与高士之间关系的超凡脱俗。《列子》中云:“伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙志在高山,钟子期曰,‘巍巍乎,若泰山。’伯牙志在流水,钟子期曰,‘洋洋乎,若江海。’伯牙所念,子期心明。伯牙曰:‘善哉,子之心而与吾心同。子期既死,伯牙绝弦,终身不复鼓也。”[8]69演奏者的心象注入琴曲,听音者的体验意象与之高度契合。高山与流水分别对应着仁者和智者的志趣偏好,昭示着伯牙、子期心中所追求的德范来自于超越普通民众志趣和情怀的圣贤。嵇康在《琴赋》中对操琴者的德范表达非常明确,“然非夫旷远者不能与之嬉游;非夫渊静者不能与之闲止;非夫放达者不能与之无恡;非夫至精者不能与之析理也。”[9]111在嵇康看来,琴音洁净端理,至德和平,因此举凡圣贤,皆于琴声有悟,“是以伯夷以之廉,颜回以之仁,比干以之忠,尾生以之信,惠施以之辩给,万石以之讷慎。”[9]111良琴更是可堪比拟人的高尚德操,能遇见真正的操琴之人,无疑是琴之幸事。然而能够在琴技和个人德行上双双达到巅峰的人实在是太少了,鼓琴者能遇到真正知音也殊为幸事。惟其稀缺,方才为世人所尊奉。这也恰如嵇康所发出的感慨那样,“惜惜琴德,不可测兮;体清心远,邈难极兮;良质美手,遇今世兮;纷纶翕响,冠众艺兮;识音者希,孰能珍兮;能尽雅琴,唯至人兮!”[9]111

无独有偶,精于琴道的唐代学者苏易简,在其所撰《琴诀》一书中亦曰:“琴之为乐,可以观风教,可以摄心魂,可以辨喜怒,可以悦情思,可以静神虑,可以壮胆勇,可以绝尘俗,可以格鬼神,此琴之善者也。鼓琴之士,志静气正,则听者易分;心乱神浊,则听者难辨矣。常人但见用指轻利,取声温润,音韵不绝,句度流美,但赏为能。殊不知志士弹之,声韵皆有所主也。夫正直勇毅者听之则壮气益增,孝行节操者听之则中情感伤,贫乏孤苦者听之则流涕纵横,便佞浮嚣者听之则敛容庄谨。是以动人心,感神明者,无以加于琴。盖其声正而不乱,足以禁邪止淫也。……夫琴士不易得,而知音亦难也。”[10]162这段话清楚地阐述了古琴之乐音所具有强烈而丰富的艺术感染力,但该艺术感染力与鼓琴者的德操修为有着密切的关系。高妙的演奏境界非志士高人不可达到,而如果听者修养不高,自然也是无法在欣赏过程中与鼓琴者达成艺术共鸣的。这种至善的演奏和欣赏境界只能存在于极少数人之间。至此,古琴与鼓者及知音者渐渐在后世人们的艺术表现中形成了一种彼此关系的定格,即琴之品格必定对应人之品格。

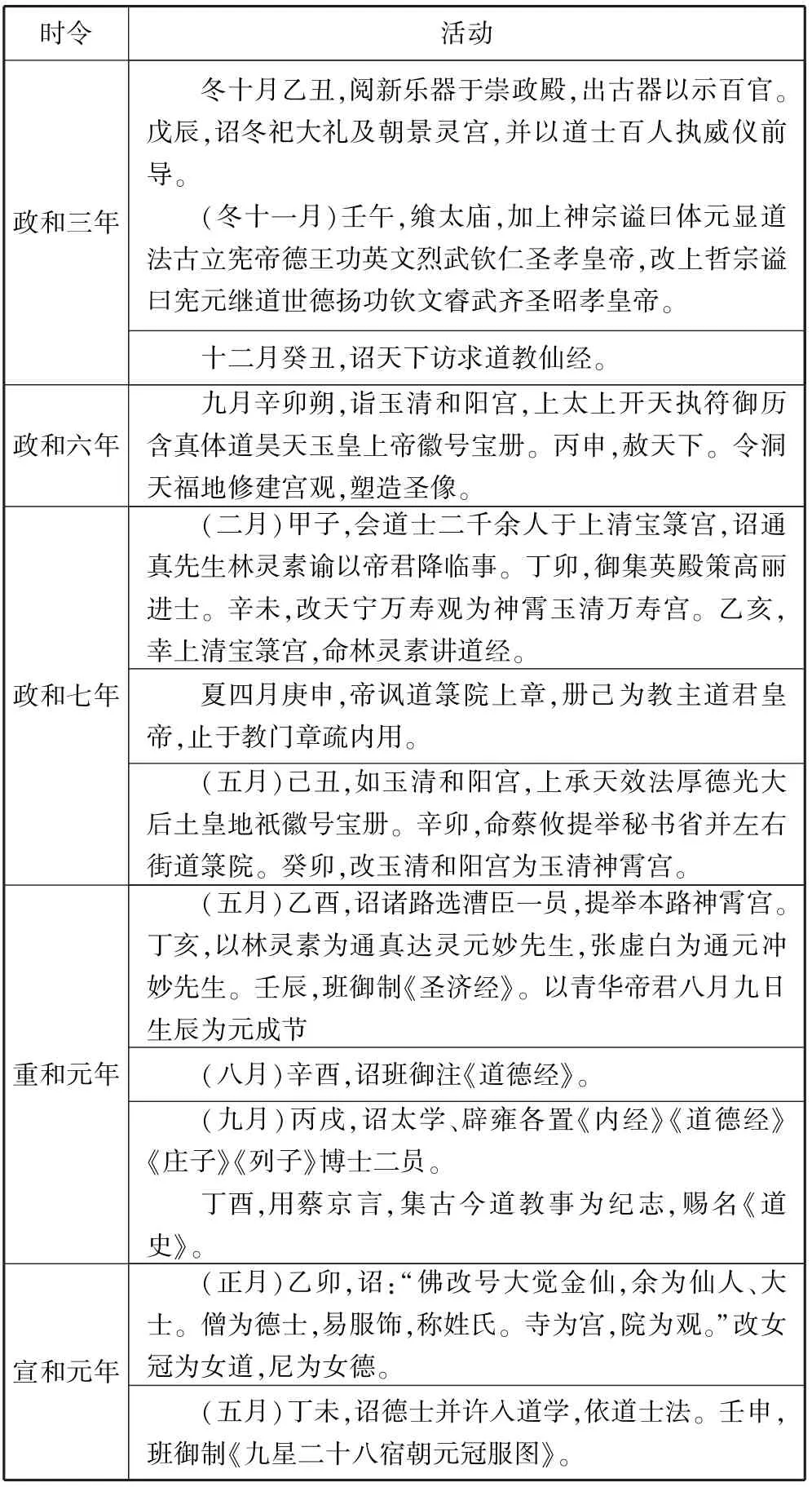

《听琴图》中,居于画面中心的操琴者乃是九五至尊的当朝皇帝,贵为人主的社会地位无人企及。但画面引人入胜的,却并不是通过华丽的衣饰来渲染宋徽宗在世俗社会中的崇高身份。相反,对其服饰的刻画却刻意回避世俗性。不同于画面中两位聆听乐音的官宦,赵佶内穿白色交领衫,无中单,下着裳,外披玄色鹤氅,脚踏玄履,一派仙风道骨。其时,他正颔首正襟,抚琴启弦,目光游离世象之外,超然恍惚,似入无我之境。徽宗的这种装束并非偶然,其意在昭示精神信仰中对于道家思想的尊崇,甚至于表现出对道教的支持和袒护。徽宗即位后,弃佛奉道,几近于痴迷。政和七年,甚至册自己为“教主道君皇帝”。在政治上十分昏聩平庸的他任由蔡京和童贯之流操持朝堂之事,以至政废民怨。道教那种无为而治,率意自然的思想与其即位前形成的耽于艺术、修养身心的一贯作风达成了契合。笔者查阅《宋史》,摘录出其尊奉道教的一些事项罗列于下表,读者由此可见一斑。宋徽宗在画面中被塑造成这种道家形象,无疑会令观者联想到古之高人逸士,其视线神游于天外,思绪料已进入玄妙的天籁境界。

左右对坐的两位侍臣则为文官装扮,头戴展脚幞头,腰间革带下插,身穿圆领长袍。一人绿衣,笼袖膝上,仰首凝思,心驰神往;一人朱袍,手执团扇,俯首静听(胡敬《西清札记》认为穿红衣者为蔡京②);另有蓝衫童子两手交叉,凝神注视抚琴之人。

演奏者和听琴者的人物排布,加上正前方的假山瓶花,共同形成了一个闭环,是否象征道气圆满充盈,也未可知。君臣之间通过音乐的交流,岂不酷似古之伯牙、子期,观者耳边难免不会隐约浮现“高山流水”之乐音。

表1 《宋史本纪》载宋徽宗尊奉道教事迹

三、琴与境:空间激发通感

画面中,鼓琴行为与所在环境关系的建构是激发琴音通感的又一组关系动因。正如伯牙、子期在山水间相遇一样,操琴需要与之相契合的环境。凌瑞兰在《中国古琴文化》一文中认为:“古代,中国琴人视古琴为修身养生之道,而非谋生之路,所以将琴、棋、书、画、酒、茶、金石、古玩、园林、建筑、园艺等一并作为文化修养纳入生活天地。”[11]35从汉代始,古琴渐成为文人所钟爱的乐器,其作为独奏乐器,具有清、微、淡、远的审美特质,因而操琴者在演奏环境上有所苛求。“若夫三春之初,丽服以时,乃携友生,以遨以嬉。涉兰圃,登灵基,背长林,翳华芝,临清流,赋新诗。嘉鱼龙之逸豫,乐百卉之荣滋,理重华之遗操,慨远慕而常思。”[9]108这是嵇康在《琴赋》中为我们勾画的一幅美妙的场景。

在嵇康心里,适合的环境会对鼓琴的状态产生出很好的辅益,“若乃高轩飞观,广夏闲房,冬夜肃清,朗月垂光,新衣翠灿,缨徽流芳,于是器冷弦调,心闲手敏,触如志,唯意所拟。”[9]101-102司空图在其《二十四诗品》中有三品(第六品、第九品和第十八品)③中涉及到了鼓琴与环境的关系。《白居易全集》中也有“听弹古《渌水》”“对琴待月”“和《顺之琴者》”“朝课”等数条文字有关于这一方面的感悟。④明代文人屠隆在《考盘馀事》中具体描述了作为琴室的环境条件:“宜实不宜虚,最宜重楼之下,盖上有楼板则声不散,其下空旷则声透彻。若高堂大厦,则声散漫。斗室小轩,则声不达。如平屋中,则于地下埋一大缸,缸中悬一铜钟,上用板铺,亦可。幽人逸士或于乔松修竹,岩洞石室,清旷之处,地清境寂,更有泉石之胜,则琴声愈清,与广寒月殿何异哉?”此外还有关于演奏时环境的描写,诸如对月、对花和临水⑤等。至清代,文人程允基在其所著《诚一堂琴谈》之“琴有所宜”条中援引《太古遗音》说:“凡鼓琴,必须明堂静室、竹间松下,他处则未宜。”[12]11

文人静修的自然林水或缩微自然的园林被视为与古琴音韵相和谐的弹奏场所。上千年来,这种意识作为文化传统一直传续在文人的音乐生活中。小说《红楼梦》第八十六回“受私贿老官翻案牍,寄闲情淑女解琴书”中,作者曹雪芹借黛玉之口道出了抚琴与环境的关系,“琴者,禁也。古人制下,原以治身,涵养性情,抑其淫荡,去其奢侈。若要抚琴,必择静室高斋,或在楼层的上头,在林石的里面,或是山巅上,或是水崖上。再遇着那天地清和的时候,风清月朗,焚香静坐,心不外想,气血和平,才能与神合灵,与道合妙。所以古人说:‘知音难遇。’若无知音,宁可独对着那清风明月,苍松怪石,野猿老鹤,抚弄一番,以寄兴趣,方为不负了这琴。”[13]1240荷兰汉学家高罗佩在1939年出版的《琴道》一书,其中也提及中国文人对鼓琴之境的选择,“除了在户外美丽的风景之中,文人学者的寓所也是最适合抚琴的地方。学者们理想的寓所要有隐士的氛围:寓所为园林所环绕,以松竹与外界相隔离,幽幽曲径蜿蜒于别有意趣的假山或是莲塘旁边,通向一个朴素的楼阁,在那里他们可以作诗、读书。”[14]57他甚至不惜笔墨,援引《何氏语林》中对元代画家倪瓒居所的描述,以佐证自己的论断,“倪云林所居,有清秘阁,幽迥绝尘。中有书数千卷,皆手自校;古鼎彝名琴陈列左右,松桂兰竹之属敷舒缭绕。其外则高木修篁蔚然深秀。每雨止风收,携杖履自随逍遥容与,遇会心处,鼓琴自娱,望之者识其为世外人也。”

高罗佩书中还提及了杨表正所著《琴谱》中对于弹琴的一套清规戒律的描述,即所谓“十四宜弹”和“十四不宜弹”。[14]57在“十四宜弹”中明白地指明弹琴所宜的环境条件,如“处高堂,升楼阁,在宫观,坐石上,登山埠,憩空谷,游水湄,居舟中,息林下,值二气清朗,当清风明月。”

据言宋徽宗珍爱天下之琴,曾搜集天下名琴陈列于万琴堂内,其中最出色的是唐朝雷威所作的“春雷”琴。后金章宗得此琴,钟爱有加,并指定以此琴殉葬。而后又有更爱琴者将其掘出,由耶律楚材赠与当时的著名琴师万松老人,才致使其流传民间。

《听琴图》(图1)中为观者营造了这样的一处环境景象,画面构景极为简洁,超越了宋代一般院画的写实倾向,更强化出一种与琴声的精神抽象特质相匹配的空灵、玄淡之感。作者已将本系芜杂的宫苑园林景观给予了高度的提炼和简化。树木、花草、山石近乎一种符号化的表达。一棵欹曲的孤松,点明了林下松风的环境,虽只一株,却让人联想到万壑松风的艺术意象。笔者以为,画家之所以有节制地控制树木的数量,并非苦于对更多树木枝丫描绘的繁琐,而是点到为止,以一当十。处于画面下端操琴人的正前方,置放一座极尽曲折变化的太湖石,上置铜鼎,鼎中插花。这显然又是以假山石的符号性表现,暗示观者,此处乃是一处园林。事实上,在中国园林的营造技巧中,假山石的叠放大多三五成群,成团成簇,给人缩微的山体之意象。独树园中的太湖石情况虽然也有,但往往选择面积不大,不能大片叠石的院落空间,且石材应具有相当的尺度,以便给人危峰独立的奇峭之“象”。很显然,如果在一片空旷平坦的园林院落中,孤立的放置一座巨型假山,是十分突兀的。画家如果去写实性描绘其尺度,必然又会对人物所应占有的画面中心空间产生冲击和破坏。所以,在这里聪明的画家会依然将其视为一种象征性符号,缩小其体量,协调整体画面空间。再看其他景物元素,正值花期的凌霄花在松树上攀援而上,树旁点缀着几竿青竹,四向伸展摇曳。至此,我们会发现表征园林空间的建构要素基本齐全了,只欠水体了。但从空间表征的角度,这些要素已经足够了。我们大可以依据园林营造的规律想象,湖面可能就在画面没有展现开的不远处。这样的符号化的园林空间叙事,其实并不是画家的首创,因为在五代画家周昉的作品《调琴啜茗图》中,我们不难发现相似的处理技巧。画面中呈现的简率空灵的美感意境,正如魏晋至唐代墓室壁画中惯用的高度提炼手法一样,画家仅仅以一株桂花、一棵梧桐树就寓意了人物生活的环境——宫苑园林。《听琴图》的这种处理手法,与简洁表意的唐代墓室壁画的形式语言可谓一脉相承(图2)。

图1 〔宋〕赵佶《听琴图轴》,北京故宫博物院藏

图2 〔唐〕周昉《调琴啜茗图》,绢本设色,纵28厘米,横75.3厘米,〔美〕纳尔逊·艾京斯艺术博物馆藏

因为仅仅依赖对于环境真实性的强调,并不足以让观者获取更强烈和丰富的通感共鸣。相反,树木和山石多了之后反而弱化了对人物形象和神情风貌的强调,密密匝匝的林木反而阻碍了与乐音相适合的缥缈淡远的空间意境的呈现。而这种意境恰恰是以视野上的虚空烘托出无形的乐音所引发的空灵回响之联觉。“大音希声”“大象无形”的道家思维在画面中得到了巧妙的诠释,正所谓“此时无声胜有声”。

我们或许无法真正准确地推断画家在画面经营上的用意。但至少,画面中有限的信息和我们透过历史考证宋徽宗当时生活行为,可以让我们获得这样一种审美判断——即画面中洋溢着一种超逸之“象”。这必定与徽宗当时的信仰倾向息息相关,画作创作的意图在于隐喻以“乐”就“道”。高罗佩关于描绘鼓琴一类的中国绘画有这样的阐释:“坐在生长于飞瀑悬挂的峭壁边的一棵古松下,沉浸在薄雾缭绕、只见远山之巅的冥思中,这幅图景就是中国画家在丹青中乐于描绘的琴人抚琴的环境。乘着超然的、宁静的琴声,琴人的思想得到了净化并且升华至神秘的境界,他的灵魂可以与面前凹凸不平的岩石和潺潺的流水相通,这样他就会体验到与‘道’完全地融为一体。琴人应当置身于这种开阔的自然环境之中;‘虽身列廊庙,必意在林泉’。”[14]53

在老子那里,道是不可描述的,是一种最高意义上的抽象存在。老子曾说,“五音令人耳聋,五色令人目盲”,具体到艺术来说,极尽铺排描绘之能事的艺术形式是等而下之的,至高的艺术境界是简,是缥缈、是虚空。但从绘画角度来说,《听琴图》画面又要体现“道”的宏旨,又要记事载物,显然又不可脱离具体形象,画家那就只能将画面减到至简。

四、音与色:意象引发通感

画面表现中,色调氛围与乐音之间构成了另一组通感动因。古琴作为雅乐乐器,虽然曾经也被用于伴奏,但由于其所具有的“清严”之特性,还是成为文人士大夫宠爱的独奏乐器。琴音又被糅合进自然超脱,逍遥清净的美学特质,在艺术直觉的审美层面上安抚心灵或平衡心境。文人们“主张由恬淡之中求得个人生命的超越与精神的渊默宁静。在琴乐之中,他们所洞悉的是生命与艺术的真髓。是以老子有‘大音希声’之说,庄周有‘至乐无声’之说。‘天人相和’的哲学观念在此已沉淀为一种自然恬淡、虚静纯真的美学理想。这是一种超乎世俗情感之上的精神理念的体验”。[15]3-4

《听琴图》画面的色调韵味也是引领观者感官和思维联动,并以此获得飘逸的音乐审美通感的原因之一。作品以流畅的线条勾勒形象,然后施以渲染。但渲染控制有度,虽然人物服饰色彩有别,但仅仅是平涂处理,不去强调其明暗和体积变化。人物和树木所在的水平地面环境仅以淡墨示意性的表现,在绢本固有底色基础上与竖向的天空空间融合在一起。作品在设色上也显得自成一格,取墨色为主要轮廓基调,淡彩辅之,使画面色彩沉着典雅而具书卷气。画家对色彩的运用优雅而得体,在绢本载体本色的基础上,没有过多的背景渲染,尤其在松树以上留出近三分之二的空白空间,使得画面清朗、通透,给人以空寂、寥远之感。陈振濂如此评析道:“这完全是一种士大夫的格调,虽然画的是皇帝,而画风之端严也是画院中的手段。但整个画面却没有丝毫富贵奢华之气。恰恰相反,是一种深远、幽静、简约、清谧的氛围。就连设色,也是艳而不俗,……但画面却以神态的展现、技巧的精工、构图的严谨与对称诸因素,更以色彩的皆偏深暗为基调,有效地冲淡了原色组合所带来的耀眼。更以高松绿竹、灵霄垂挂,设色淡雅,作为色彩的铺垫层次,凡此种种,都是有着精心处理的痕迹的。”[16]410

这样的一种追求简洁清淡的画面色调,强化出一种与琴声的精神抽象特质相匹配的一种空灵玄淡。作者意在以琴声为渲染的主题,巧妙地借助笔墨传达出“大音希声”的琴道意境。

五、跋语与意寓:诗文启示通感

关于这幅《听琴图轴》的作者,学界说法不一。由于画幅有宋徽宗题名与画押,此作一度被认为是赵佶所画,后经学者考证,实为宣和画院画家描绘宋徽宗赵佶宫中行乐的作品,而图中抚琴者,正是赵佶本人。陈振濂先生认为《听琴图》当然不会是宋徽宗的御笔,最大的可能是画院高手对景写生,也对御容写真,然后上呈睿览,龙颜大悦,信笔作题;不但御题,还嘱蔡京这位权相也作题。[16]409中国画的独特文化属性也体现在诗、书、画、印的综合视觉建构上,从多个方面为艺术欣赏通感的实现提供了动因。书画题跋一方面可以作为平衡画面视觉结构的手段,另一方面则具有十分明确的主题强化作用。尽管此画面中已有了作品名称的题字或作者印鉴,但画中这些与画面意境相配的诗句的题写无疑又为观者深化对作品的理解展开了空间。位于画轴正上方松树之上的这首题诗写到:“吟徵调商灶下桐,松间疑有入松风。仰窥低审含情客,似听无弦一弄中。”至少,蔡京的题诗首先有效地表达出一种信息,即画的作者和题诗者之间的亲近的知音关系。其次,诗文在字面意义上以文人间平等交游的层次对宋徽宗的琴艺给予了极高的赞誉。如果将这四句诗文单独拎出来,用在其他文人间抚琴交游题材的画作中似乎也不会太突兀。可见,所强调的是一种相知相交的文人间的融洽关系,而非等级森严的君上与臣仆之间的关系。文字信息中似乎并未有曲阿之嫌,反而洋溢着文人诗文唱和的轻松气氛。这样的题跋对于一向以任意率真的处事态度与文人画家频繁互动的道君皇帝来说,并不会反感,反而可能正合圣意。

题诗内容显然体现了蔡京本人的观画感受,“松间疑有入松风”“似听无弦一弄中”明确地表达了自己已经进入了从视觉到听觉的通感体验之中。当后世之人面对此作时,如果没有此题诗,人们对于画面寓指可能还会停驻于相对模糊的审美意象和艺术联想层面,但一经阅罢诗文,无疑将使得人们洞悉画面形态所蕴含的寓意,大大延伸了乐音联想的维度。

六、结语

艺术通感产生的动因隐藏在画面形态的不同要素之中,但最终依赖于观者感知过程中对于诸多动因的感知综合并形成联想。由艺术通感分析的维度,展开对《听琴图》此类画作的分析,只是艺术赏析方式的门径之一。或许这种尝试不可避免地会带有鉴赏者自身的观念局限,甚至结论难免存有偏颇之处,但不能不说,这对艺术理论研究方法的丰富是有着十分积极的意义。潘诺夫斯基指出:“‘艺术问题’当然不仅仅限于纯形式的价值,它还包括主题和内容的‘风格结构’,详细阐述它并使之系统化,由此建立一个‘艺术科学范畴’的体系乃是艺术理论而不是艺术史的课题。”[1]25事实证明,即使如潘诺夫斯基这样著名艺术理论学者,其理论建构也难免被他人质疑对图像象征意义过度阐释。但笔者认为,借助多维度的研究视角回归对于艺术作品结构本体的审美分析和理论阐释,不失为一种务实的方式,它的确能够有效地拓展艺术理论研究的深度,使之逐步实现美学阐释的系统化。

① 艺术通感(Artistic Synesthesia):艺术鉴赏中由对某一门类艺术的感受连带引起对其他相关门类艺术的感受;艺术创作中由于外界事物的启发、诱导而引起对艺术构思、艺术手法的感悟。

② 蔡京(1045—1126),字元长,仙游(今属福建)人。熙宁三年(1070)进士及第。后以奢侈迎合帝意,受徽宗宠信,官至尚书右仆射、太师。金兵入侵时,率家南逃,被钦宗赐死于潭州。

③ 第六品“典雅”:“玉壶买春,赏雨茆屋。坐中佳士,左右修竹。白云初晴,幽鸟相逐。眠琴绿荫,上有飞瀑。落花无言,人淡如菊。书之岁华,其若可读。第九品“绮丽”:神存当贵,始轻黄金。浓尽必枯,淡者虏深。雾余水畔,红杏在林。月明华屋,画桥碧荫。金尊酒满,伴客弹琴。取之自足,良殚美襟。第十八品“十镜”:取语甚直,计思匪深。忽逢幽人,如见道心。清涧之曲,碧松之阴。一客荷樵,一客听琴。情性所至,妙不自寻。遇之自天,泠然希音。”〔唐〕司空图著,罗仲鼎、蔡乃中注《二十四诗品》,浙江古籍出版社,2013年版。第24、34、69页。

④ “听弹古《渌水》”:“闻君古《渌水》,使我心和平。欲识漫流意,为听疏泛声。西窗竹荫下,竟日有余清。”“对琴待月”:“竹院新晴夜,松窗未卧时。共琴为老伴,与月有秋期。玉轸临风久,金波出雾迟。幽音待清景,唯是我心知。”“和《顺之琴者》”:“阴阴花院月,耿耿兰房烛。中有弄琴人,声貌俱如玉。清泠《石泉引》,淡宁《风松曲》。遂使君子心,不爱凡丝竹。”“朝课”:“平甃白石渠,静扫青苔院。池上好风来,新荷大如扇。小亭中何有?素琴对黄卷。《蕊珠》讽数篇,《秋思》弹一遍。从容朝课毕,方与客相见。”以上诸条分别见:张春林编《白居易全集》,中国文史出版社,1999年版,第520、47、471、474页。

⑤ “对月(鼓琴):春秋二候,天气澄和,人亦中夜多醒,万籁咸寂,月色当空,横琴膝上,时作小调,亦可畅怀。”“对花(鼓琴):宜共岩桂、江梅、荣莉、檐葡、建兰、夜合、玉兰等花,清香而色不艳者为雅。”“临水,鼓琴偏宜于松风、涧响之间,三者皆自然之声,正合类聚。或对轩窗池沼,荷香扑人;或水边林下,清漪芳沚,微风洒然,游鱼出听,此乐何极。”以上诸条见〔明〕屠隆著《考盘余事》,商务印书馆,1937年版,第49页。