国内产出导向法研究综述

2020-06-17黄浩平

黄浩平,张 丹

(海南大学 应用科技学院,海南 儋州 571737)

随着国际交流的不断拓宽和深入,社会对高校毕业生外语能力的要求也不断提升,随之而来的哑巴英语、学而无用、学用分离等教学质量批评更是不绝于耳。深入分析我国外语教学现状的情况下,北京外国语大学中国外语与教育研究中心团队历时数十年,于2015年提出了植根于中国国情的外语教学方法“产出导向法”(production-oriented approach,POA),其旨在让学生以用促学、以学助用、学以致用、学有所成[1],为外语教学中饱受争议的种种诟病开出一剂“中药方”。本文梳理了国内产出导向法的相关研究成果,以期为教学研究与实践提供一定的参考价值。

一、国内产出导向法的研究特征

(一)研究数量成倍增长

在中国知网的高级检索中设置主题为“产出导向法”,发表时间为“2015-2019年”(产出导向法构建于2015年)进行精确检索,截至2019年12月底,共检索出相关文献630余篇。其中2015年的发文数量仅为6篇;2017年则激增至103篇;2019年更是达到了279篇。由此可见,产出导向法的相关研究虽起步晚,但每年的增长势头明显,成为了目前学术研究的一大热点。

(二)研究机构趋于集中

借助中国知网可视化分析发现,产出导向法的主要研究机构集中在北京外国语大学、北京化工大学以及中国政法大学。众所周知,北京外国语大学是产出导向法的构建基地,而北京化工大学和中国政法大学则是文秋芳团队成员所属高校。由此不难看出,产出导向法的研究机构还相对集中。

(三)研究学科分布不均

中国知网可视化分析中的学科分类显示:产出导向法研究涉及的学科主要集中在语言、教育领域,所占比例高达95%;其中尤以大学英语和英语教学为主,对外汉语及小语种教学中的相关研究较少,其他学科更是鲜有涉及。这一现象的出现主要归因于产出导向法的产生背景:产出导向法团队从一开始就致力于为中国外语教学寻求新的教学理论,因此理论体系的酝酿和教学实践的推进都一直聚焦于语言、教育领域。

二、国内产出导向法的研究内容

自2015年理论体系提出以来,产出导向法相关研究呈现出成倍式增长的趋势,获得国家和省市基金70余项。具体来说,国内的研究主要集中在以下几方面:

(一)理论体系

产出导向法是文秋芳团队为解决外语教学中“学用分离”的弊端而构建,其理论体系的发展历经了预热期、雏形期、形成期、修订期、再修订期[2]五个阶段。

1.预热期(2007-2013)

2007文秋芳在“首届全国英语专业院系主任高级论坛”上进行主旨发言,后将其核心内容发表在2008年第2期的《外语界》上,首次提出了输出驱动假设[3]。该假设从心理语言学、职场需要、外语教学三角度入手,阐释了语言学习中输出的重要性,继而提出了以输出驱动为教学理念来构建英语专业新课程体系的设想。2013年,文秋芳撰文具体阐述了大学英语教学中运用输出驱动假设的可能性,并从教学目标、课程体系、教学流程及其方法、评估重点[4]四方面介绍了具体的实施方案。与此同时,其团队在5所大学开展了教学实践。研究发现,大部分教师对输入素材的重视度不够,导致素材缺乏系统性,教师提供的帮助也缺乏针对性和有效性。自此,输出驱动假设的改进工作迫在眉睫。

2.雏形期(2013-2014)

为解决教学实践中发现的问题,文秋芳团队于2014年提出了“输出驱动-输入促成假设”。该假设强调了输入的同等重要性,其直接为产出任务提供语言材料和相关知识[5]。因此,教师首先要针对性地提供输入素材,促成输出任务的完成,随后对产出质量进行有效评价。随后,文秋芳还以中西饮食文化比较为例详述了如何在课堂教学中操作这一假设。

3.理论形成期(2015-2016)

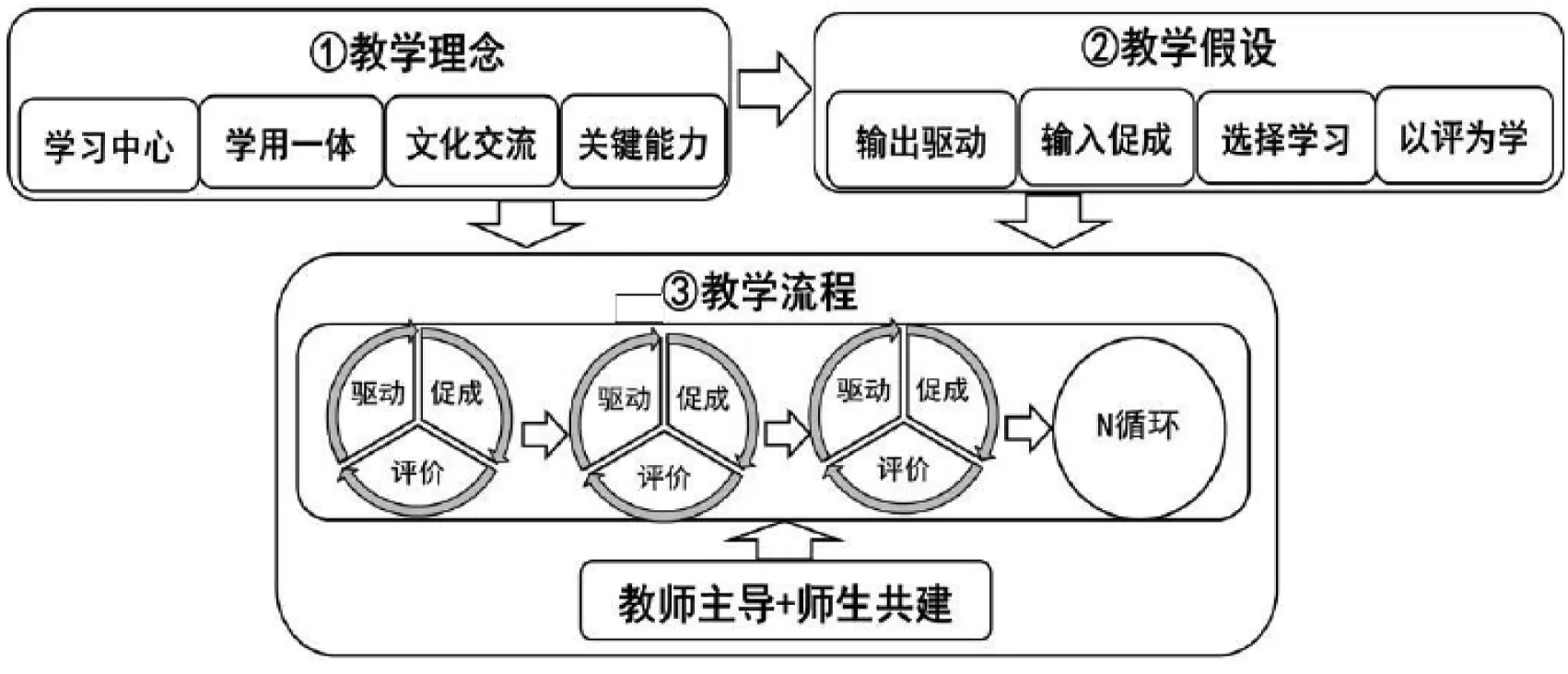

2015年,文秋芳首次完整阐述了产出导向法的教学理念、教学假设以及教学流程[6]。这一论文的发表宣告了产出导向法理论体系的正式构建。具体来说,其教学理念涉及学习中心说、学用一体说、全人教育说。教学假设包括输出驱动、输入促成、选择学习。教学流程则涵盖驱动→促成→评价三阶段,而教师则在其中充当了中介的作用。

4.修订期(2016-2017)

这期间,产出导向法团队分别在北京外国语大学和奥地利维也纳大学举办了两次国际论坛。在国内外专家的建议下,产出导向法理论体系开始了第一次修订。相比于15版,17版的理论进行了两处修订:(1)教学假设部分:增添了“以评为学”,指出教学中开展“师生合作评价”[7]能有效地提升教学效果;(2)教学流程部分:将教学流程中的单项箭头改为了双向箭头,以凸显三流程间的互动和循环。此外,还将“教师为中介”改为了“教师主导”,以体现教师的重要作用。

5.再修订期(2017-2018)

在多番教学改革实践和专家研讨下,产出导向法团队对理论体系进行了再次修订,随后于2018年撰文详细介绍了修订的成果。再修订版的理论体系主要在三部分的内在内容和展现形式上进行了变动。教学理念部分:第一,新增了“文化交流”,强调语言教学要正确处理目的语文化和母语文化的关系。第二,改“全人教育”为“关键能力”,指出教师要依据教学目标和授课对象,重点培养学生某方面的能力。教学流程部分:第一,将教学三循环改为了内部的小循环和整体的大循环,强调先通过小循环完成子产出任务,随后通过大循环完成单元总产出任务。第二,将“教师主导”改为“教师主导+师生共建”,明确了产出导向法教学中教师的主导地位,同时也强调了师生探讨的重要性。最新修订版的产出导向法理论体系如图所示:

图 产出导向法理论体系

(二)教学实践与效果

1. 英语教学

产出导向法理论体系于2015年推广以来,深受一线教师们的青睐,随之而来的教学改革也层出不穷。张文娟[8]、史康[9]、樊继英[10]分别在大学英语、研究生国际学术交流英语、商务英语信函写作课程中开展了基于产出导向法的教学实验,并检验了教学效果。总体来说,产出导向法能激发学生的学习积极性和主动性,增进学生的语言使用机会,提升语言产出质量,教学效果明显。

2.其他学科

除英语教学外,不少学者也在高校其他学科中开展了产出导向法教学实验。董希骁[11]、汪波[12]、朱勇和白雪[13]曾先后验证了产出导向法在罗马尼亚语、朝鲜语、对外汉语教学中的可行性。通过实验和访谈,研究者们发现:产出导向法教学中学生的参与度大幅度提升,产出目标的达成性较高。若能不断优化教学方案,强化教师的主导作用,同时改变师生的观念、考试内容和形式,基于产出导向法的教学效果提升指日可待。

3.微课、翻转课堂

结合微课、翻转课堂等新兴教育技术和教学模式开展产出导向法的教学尝试也成为了目前教学改革的一大趋势。杨莉芳[14]通过微课设计展示了产出导向法驱动环节的基本流程,随后得出启示,产出导向法的驱动环节微课设计应简化信息,服务微课的核心目标;灵活呈现交际情景,与产出任务有机结合;利用视频手段,使交际情景更真实;呈现各项促成目标,启动学习;呈现可测可量的交际目标,便于评价。李佐[15]、高频[16]则分别在大学英语课堂中开展了基于驱动、促成、评价的翻转课堂教学实验。其实证研究发现,基于产出导向法的翻转课堂将传统的输入驱动型教学转变为输出驱动型教学,充分调动了学生的学习主动性、推动了教师角色和教学模式的转变,大大提升了大学英语的教学效果。

(三)教材使用与改编

1.教材使用

文秋芳团队提出产出导向法理论体系构想后,其与众多外语专家历时两年编写并出版了基于这一理论的《新一代大学英语》教材(以下简称《新一代》)。教材是众多英语教师开展教学的主要素材来源,但在实际教学中,过分依赖和完全抛开教材的现象比比皆是。针对这一问题,文秋芳团队构建了基于产出导向法的教学材料使用与评价理论[17]。教学材料使用理念提出了“三说”,即教师主导说、产出目标决定说、输入材料服务说。此外,该理论还详细介绍了教学材料使用的准备过程(前期分析、设定目标、选择与转换输入材料)以及评价的有效性标准(产出目标恰当性、促成活动有效性、产出目标达成性)。随后,文秋芳团队成员孙曙光[18]、邱琳[19]、毕争[20]分别以《新一代·综合教程》第二册第四单元为例,对理论中的产出目标的设定过程及评价、选择与转换输入材料过程及评价、教学材料设计与使用进行了详细论述与实践探索。

2.教材改编

在探讨如何使用大学英语教材的同时,还有部分学者基于产出导向法对其他语种教材的改编进行了尝试。其中,桂靖[21]、江潇潇[22]、詹霞[23]、邵颖[24]分别指出了现有的对外汉语、僧伽罗语、德语、马来语教材中存在学用分离的弊端;随后从驱动环节和产出任务设计等方面入手,对已有教材进行了产出导向式处理。研究的结果也最终为教材编写和使用提供了诸多意见参考:在教材编写中,编委应结合单元话题提供交际场景,以此激发学生学习兴趣;单元习题应进行难易度渐进处理,以此逐步提升学生能力;在教材使用时,教师应结合单元目标和教学对象,合理设置产出任务,以帮助学生掌握单元知识。

三、国内产出导向法研究存在的问题

从产出导向法理论体系的构建到教学实践的开展,国内产出导向法研究在理论体系、教学实践、教材利用等方面取得了不少的成果,但不足之处也十分明显。

(一)理论体系有待进一步验证

产出导向法的发展历经五个阶段,其团队的多番教学实践和国内国际会议上专家们的集中探讨催生了理论体系的多次修订。在理论体系基本完善后,文秋芳团队借助外研社开展了多期研修培训,旨在向国内学术界介绍基本理论和传授教改经验。近年来,国内的相关研究确实与日俱增,但大多将理论体系视为真理,将驱动-促成-评价视为唯一教学流程。此外,国内的研究还主要集中在北外团队,还主要处于经验分享阶段,国内其他权威院校的相关研究较少。再次,产出导向法研究还主要局限在国内,国外的推广相对滞后。实践是检验理论的唯一标准,理论的完善也离不开实践的验证。只有将理论体系广泛推广开来,接受国内外权威院校和研究机构的教学实践和辩证评价,才能有效地催生理论体系的日趋完善。

(二)教学效果有待进一步考究

基于产出导向法的教学研究在国内学术界如火如荼地开展了开来,但此类研究基本关注的是如果将产出导向法运用于教学实践或论证产出导向法如何提升教学效果,对教学中遇到的困难以及教学中教师、学生等群体的不适应性提及的相对较少。这种单一的肯定和一味褒扬的做法势必将掩盖产出导向法教学中存在的各种问题,从而有可能将研究流于形式、不利于教学和研究的长足发展。事实上,文秋芳团队每年都在进行基于产出导向法的研究培训,期间通过访谈和问卷调查的方法广泛听取一线教师的意见,汇总基于此方法开展教学的过程中存在的问题和困惑,集中答疑和传授经验,实现解惑和推广的双重目的。

(三)教材研究有待非POA化

文秋芳团队编写了基于产出导向法的大学英语《新一代》教材,团队成员更是将研究范围局限在了这套教材中;而纵观全国,使用非《新一代》教材的高校比比皆是。由此不难看出,文秋芳团队的教材研究范围相对较窄。而已有的研究也表明,产出导向法在非产出导向法教材中的适用性研究相对较少,这势必将阻碍理论体系的广泛推广及验证理论体系的普适性。基于此,文秋芳团队可以挑选国内院校广泛使用的教材,开展新一轮的教学实验,验证理论体系在非POA指导教材中的可行性。同时也能帮助高校教师合理利用与二次开发已有教材,为教材编委提供直观的意见参考,可谓一举三得。

四、思考与建议

作为植根于中国且致力于解决中国语言教学中突出问题的教育理论,产出导向法的诞生给教育改革提供了新的思路。本文通过梳理国内产出导向法研究现状及问题,期望为国内产出导向法研究提供一些资料参考,同时,针对现有研究存在的一些不足之处,建议从以下几个方面进一步深化研究:首先,增加产出导向法在国内外权威院校中的推广力度,进一步检验理论体系的合理性;其次,增进产出导向法的教学效果研究,进一步提升对教学效果的辩证思考;再次,增强产出导向法在非产出导向法指导教材中的实证研究,进一步检验理论体系的普适性、为教师和教材编委提供意见参考。

产出导向法研究在国内的发展历史并不长,但作为着眼于本土教学的新理论,其发展潜力较大。迄今为止,我国在产出导向法研究方面已取得了一定的成就。相信随着国内学者的不懈努力,产出导向法的理论与实证研究将日趋成熟,为我国教育事业的发展和人才队伍的建设发挥积极作用。