新型冠状病毒肺炎老年患者的临床及影像特征分析

2020-06-17王玲玲

朱 林,郭 飞,王玲玲

(蚌埠医学院 1.第一附属医院放射科;2.研究生院;3.医学影像学院医学影像诊断教研室,安徽 蚌埠 233004)

2019年12月起,中国湖北武汉首次出现一系列原因不明的肺炎病例,传染力很强,传播速度快,这种疾病被世界卫生组织(WHO)命名为COVID-19、我国卫生健康委员会命名为 “新型冠状病毒肺炎”[1-4]。COVID-19具有人群普遍易感性,潜伏期内及无症状的COVID-19患者为主要的传染源[5-6]。诊断COVID-19的“金标准”虽为咽拭子、痰液及下呼吸道分泌物、血液及粪便中检测的病毒核酸阳性,但因存在假阴性,所以在临床实际应用中需将其与临床表现、接触史及CT图像综合进行判断[7-8]。目前有研究表明,老年体弱伴糖尿病及高血压等慢性病的COVID-19患者被列入高危人群,其机体自身免疫力低,感染新型冠状病毒后,临床上更易表现为重症[9-11]。但是,老年COVID-19患者是否具有特殊的临床及影像学表现还不清楚。本文主要研究老年和非老年COVID-19患者的首诊时间、住院时间、有无基础疾病史、各种临床表现、化验室各种指标及入院、出院时CT各种表现的差异。

1 资料与方法

1.1一般资料收集蚌埠医学院第一附属医院2020年1月18日-3月8日期间收治并出院或死亡的COVID-19确诊患者79例,对其进行回顾性研究。其中男44例,女35例,年龄21~86岁,平均(56.08±12.74)岁,把年龄≥60岁归为老年组,年龄<60岁归为非老年组。所有患者均符合研究标准且均有详细的临床及影像学资料。

1.2检查方法采用GE Lightspeed 64排螺旋扫描机。扫描参数为管电压100 kV,管电流50 mA,层厚0.625 mm。患者取仰卧位,扫描范围从胸廓入口至双侧肋膈角。所有图像均在GE ADW4.4工作站分析,由两位有经验的放射诊断医师对图像进行MPR、MIP重建后,结合原始断层图像分析病灶的位置、数目及累及肺段等。遇到有争议时,请更高级别的医师进行分析,达到意见统一。

2 结 果

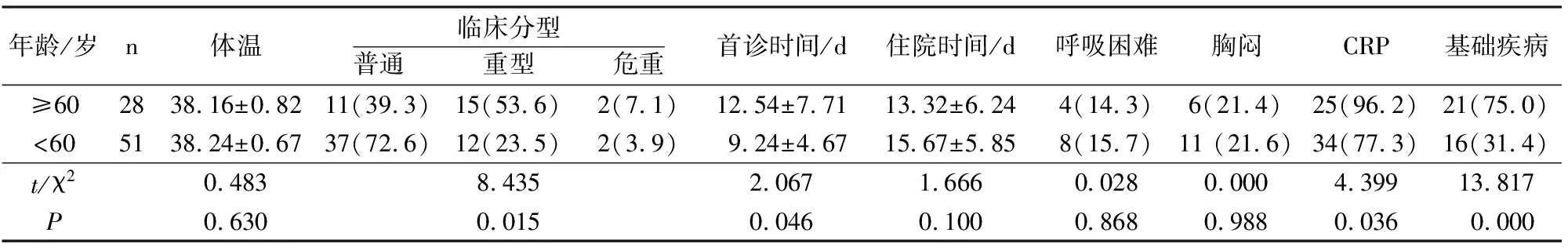

2.1老年COVID-19患者的临床特征本次研究共纳入79例治愈出院或死亡的COVID-19患者,老年组28例、非老年组51例。临床上以发热、咳嗽及乏力等为主要表现,部分患者出现呼吸困难、胸闷及肌肉酸痛等。患者年龄与COVID-19诸临床指标的关系详见表1,老年组中患有基础疾病21例(75.0%),非老年组中患有基础疾病16例(31.4%);老年组有15例(53.6%)入院时为重型患者(表1),非老年组仅12例(23.5%)表现为重型;COVID-19患者伴基础疾病更多(χ2=13.817,P<0.001)且更易表现为重型(χ2=8.435,P=0.015);首诊时间方面,老年组和非老年组分别为(12.54±7.71) d和(9.24±4.67) d,在老年患者中从出现症状到就诊入院需要的时间更长(t=2.067,P=0.046)(表1);CRP升高在老年患者中更多(χ2=4.399,P=0.036)(表1)。此外4例核酸首检阴性的患者,老年组出现2例(1例重型、1例危重型);非老年组出现2例(普通型)。在所有COVID-19患者的暴露史中,3例曾到过武汉,6例与武汉外来人员接触,36例与COVID-19患者接触,34例无明确暴露史。

2.2COVID-19患者入院时CT表现79例COVID-19患者中,2例患者首诊CT阴性,但病毒核酸检测均为阳性,其中1例低热伴腹泻,1例低热伴咳嗽及乏力。病灶分布方面,老年组病灶多表现为散发(71.4%),少数为弥漫性分布(28.6%),且多位于两中下肺后部紧贴胸膜下的位置;病灶密度方面,以混合密度影为主(53.6%),少部分表现为纯磨玻璃影(35.7%),纯实变者最少见(10.7%)。两组患者入院时在病灶范围、数目、累及肺段及病灶密度差异无统计学意义(P>0.05)(表2、图1、图2)。

表1 患者年龄与COVID-19诸临床指标的关系/n(%)

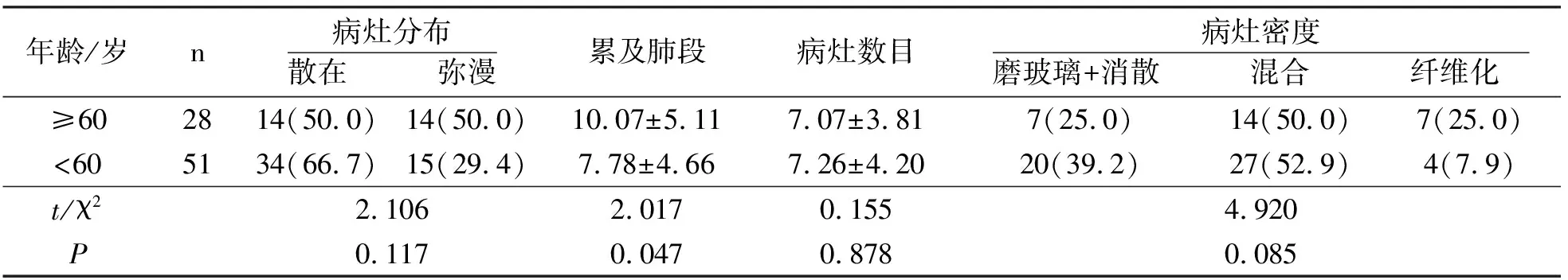

表2 患者年龄与COVID-19入院CT表现的关系/n(%)

注:2例CT首诊阴性未纳入:均在<60岁组。

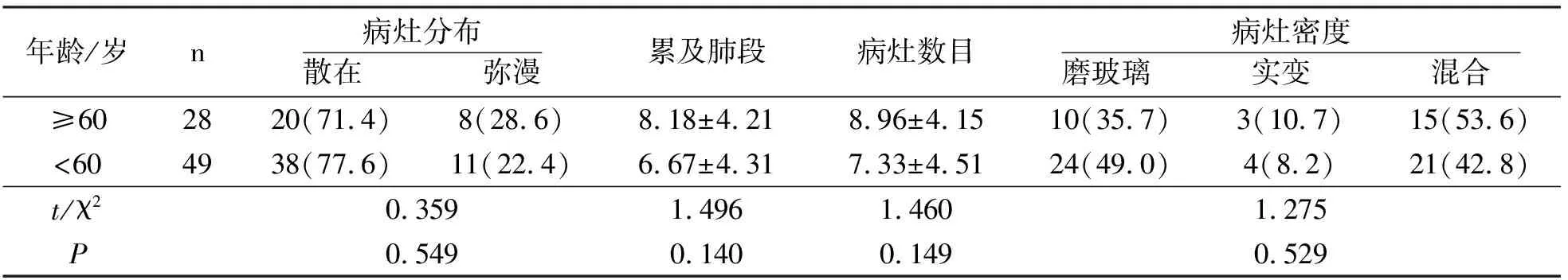

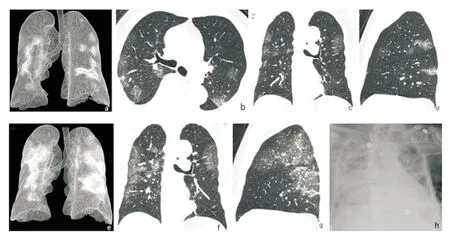

图1 老年患者入院表现为重型的病例CT图像

患者,男,75岁,有高血压病史。症状是发热,伴有胸闷及乏力。实验室检查显示淋巴细胞减少,CRP升高。三维重建(a)、横断面(b)、冠状面(c)及矢状面(d)显示a:两肺弥漫性分布的高密度病灶,相互融合;b~d:两侧中下肺野胸膜下分布为主的磨玻璃影,部分病灶内见扩张的支气管。

图2 首诊时间1月余的老年患者病例CT图像

患者,男,67岁,反复发热1月余伴干咳、肌肉酸痛就诊,既往有高血压及糖尿病病史。三维重建(a)、横断面(b)、冠状面(c)及矢状面(d)显示a:两肺散在分布大小不等高密度病灶;b:右肺上叶大片状磨玻璃影内见“马赛克征”;c:左肺上叶胸膜下“环礁征”;d:左肺多发斑片状高密度影。

2.3COVID-19患者出院时CT表现79例COVID-19出院患者中,其中5例死亡患者影像学表现为广泛纤维化即“白肺”(图3)。患者年龄与出院时CT各个指标的关系见表3。老年组在出院时累及肺段(10.07±5.11)个,非老年组累及肺段(7.78±4.66)个,结果显示老年患者在治愈出院后未吸收病灶所累及的肺段更多(t=2.017,P=0.047);在病灶范围、数目及密度方面,两组差异无统计学意义(P>0.05)。老年组未吸收的病灶有50%表现为弥漫性(图4),25%表现为纤维化改变;非老年组未吸收的病灶多表现为散发,占66.7%,病灶密度也以混合影多见,占52.9%。

表3 患者年龄与COVID-19出院CT表现的关系/n(%)

图3 本组一例死亡病例CT及X线图像

患者,男,86岁,既往有COPD、冠心病及高血压病史。a~d:入院后首次CT示两肺斑片影及磨玻璃影;e~g:2天后复查显示病情进展;h:死亡前床旁胸片显示两肺大片状高密度影即“白肺”表现。

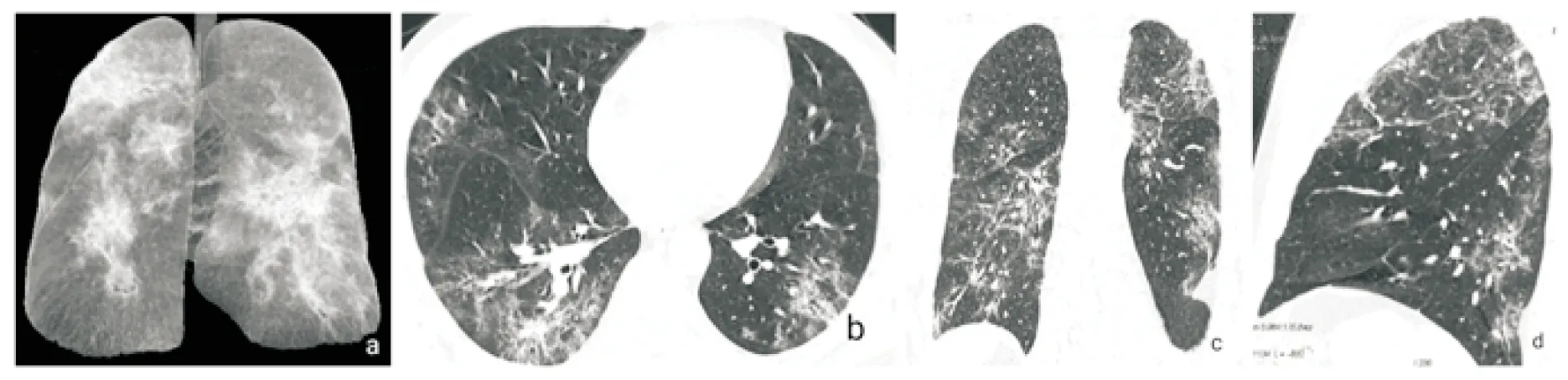

图4 出院CT显示未吸收病灶呈弥漫性分布的病例CT图像

患者,男,41岁,有糖尿病病史。临床症状是高热,达39.4 ℃,伴咳嗽。无疫区接触史及聚集性发病。三维重建(a)、横断面(b)、冠状面(c)及矢状面(d)显示a:两肺弥漫分布的混杂密度影,部分为毛玻璃影,部分为实变或纤维化改变;b~d:病灶分布以两下肺后部为主,可见“马赛克征”。

3 讨 论

新型冠状病毒与人血管紧张素转换酶2(ACE2)分子的强相互作用对人类进行传播[12-17],因其传播速度快、范围广,已成为全球关注的紧急卫生健康问题[18-21]。在COVID-19感染初期,轻症患者可仅表现为类似普通感冒症状;重症患者病情进展迅速,数天即可出现急性呼吸窘迫综合征、脓毒性休克及难以纠正的代谢性酸中毒等表现[13,22]。实验室检查中,WBC正常或减低、淋巴细胞减低、CRP及红细胞沉降率升高对COVID-19的诊断具有临床意义。多层螺旋CT具有较高的空间、密度分辨率及强大的后处理功能,不仅可以整体观察病灶的位置、大小及数目等,对观察病灶内部细微的影像特征更具优势;再加之价格低廉、成像迅速,是COVID-19筛查的重要工具,也可对ARDS、急性心脏损伤及继发感染等严重并发症进行预测[23-25]。此次研究的目的,就是对于不同年龄组的患者根据临床各表现、实验室指标及CT影像表现,对病情进行早期评估及治疗,减少并发症及病死率,以提高预后生活质量及生存率。

病毒侵犯机体,导致病情轻或重,不仅与病毒的数量及毒力有关,与机体自身免疫力也密切相关[9]。有研究表明[10,26-27],年龄通常与机体免疫能力成负相关,尤其在呼吸系统疾病是其主要危险因素。老年患者免疫力差,常合并其他基础疾病,SARS-CoV-2出现时,老年患者感染率高、病情进展快,本次研究发现,老年患者更易表现为重型,与XU等[1]报道一致。YANG等[25]一文中报道,大多数死于COVID-19的患者主要表现在年老或免疫力低下。同时,DENG等[13]文献中对COVID-19死亡病例的分析发现高龄且有基础疾病可能是COVID-19患者死亡的重要因素。在本次研究中的5例死亡患者中,4例年龄大于60岁;5例患者均有严重的基础疾病史,且4例患有两种及两种以上基础疾病,与上述报道一致。本次研究还发现,在所有COVID-19患者中,男性患者44例(55.7%),且5例死亡病例中,4例为男性,与CHEN等[26]报道一致。有研究表明,女性对病毒感染的易感性低于男性,可能与X染色体和性激素在先天及适应性免疫中起的作用密不可分[28]。总的来说,SARS-CoV-2更易感染老年且伴有基础疾病的男性患者,也更易进展为重型或危重型,甚至致命的呼吸及心血管系统疾病,如ARDS、感染性休克等。本研究还发现首诊时间在老年患者表现更长,这可能与发病早期老年人对疾病反应较慢或不愿就医、不方便就医有关。

在首诊CT阳性的77例COVID-19患者中,不同年龄组在入院CT各个指标均无统计学意义(P>0.05),但在≥60岁组患者中,病灶密度以混合型为主,占53.6%;磨玻璃影在<60岁组中表现更多,占49%,这可能与老年患者首诊时间较长有关。从两组在入院时病灶的分布特点看,均以散发为主,而在出院时的CT表现中,老年组未吸收病灶呈弥漫分布者占50%,且累及的肺段达(10.07±5.11)个,这可能与老年人吸收病灶更慢有关,在后期我们将密切随访患者肺内病灶的吸收情况。本研究中,2例完全消散的患者均<60岁,说明预后表现与年龄有一定关联,但数量少,后期需增加样本量,进行研究完全消散患者的具体年龄分段。

综上所述,本次研究通过对79例COVID-19患者的临床及影像资料的分析,可以看出不同年龄组患者在临床分型、有无基础疾病、首诊时间、CRP水平及出院CT累及肺段等方面具有显著差异。这对于临床的早期诊断、选择合理化治疗方案、评估患者预后,起到指导性作用。