湿性体质对乙型肝炎慢加急性肝衰竭患者短期预后的影响

2020-06-17谢芳范晔郑文凯汪茂荣

谢芳, 范晔, 郑文凯, 汪茂荣

(中国人民解放军东部战区总医院 肝病中心,江苏 南京 210002)

慢加急性肝功能衰竭(acute-on-chronic liver failure,ACLF)是一种临床综合征,以急性损伤导致肝功能衰竭为特征,常伴有各种并发症[1-3].研究显示,肝衰竭占肝病住院患者的5.28%~7.96%[4].ACLF的特点是病情危重,进展迅速,短期死亡率高.除了肝移植,目前尚缺乏具体的治疗方案[5].在我国,导致肝衰竭的主要病因是乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV)感染,HBV相关肝衰竭发生、发展及预后是病毒性肝炎研究的热点问题之一[6].目前关于HBV相关肝衰竭的预后影响因素包括年龄、肝肾综合征、肝性脑病及终末期肝病模型评分(model for end-stage liver disease, MELD)等[7].中医体质学说是以中医理论为指导,研究各种体质的病理生理、疾病的变化规律及机制的新型学说.中医体质是决定病位、病性和病变趋势的重要因素,在临床上指导易感人群预防疾病,定制个性化诊疗方面具有重要意义.中医认为,肝衰竭病因以湿邪为主那么湿性体质对慢性乙型肝炎急性(亚急性)肝衰竭(HBV acute-on-chronic liver failure, HBV-ACLF)预后的影响如何?尚未见相关临床报道.故本研究拟开展一项回顾性分析,以探讨中医湿性体质与HBV-ACLF短期预后的关系.

1 资料与方法

1.1 研究对象

本研究是一项单中心、回顾性观察研究,连续纳入2009年1月至2019年12月在中国人民解放军东部战区总医院肝病中心就诊的 HBV-ACLF患者.HBV-ACLF的诊断按照中国乙型肝炎防治指南医学诊断标准[3,8].入选标准如下:(1)血清乙型肝炎表面抗原和/或HBV-DNA阳性至少6个月;(2)短期内总胆红素进行性上升,血清总胆红素浓度≥10×正常值上限(ULN)或每日上升≥17.1 μmol/L;(3)凝血酶原活动度≤40%.排除标准是:(1)年龄<18岁的患者;(2)有严重心脏潜在疾病,或脑、肺、肾和其他器官病变的患者;(3)患有肝脏或其他器官的恶性肿瘤;(4)临床资料不完整的患者,住院时间少于24 h的患者;(5)合并其他肝炎病毒感染者;(6)中毒、药物及酒精等原因引起的肝衰竭患者;(7)自身免疫性肝病患者.

1.2 研究方法

1.2.1 诊断标准

ACLF分为早期、中期和末期,定义如下:

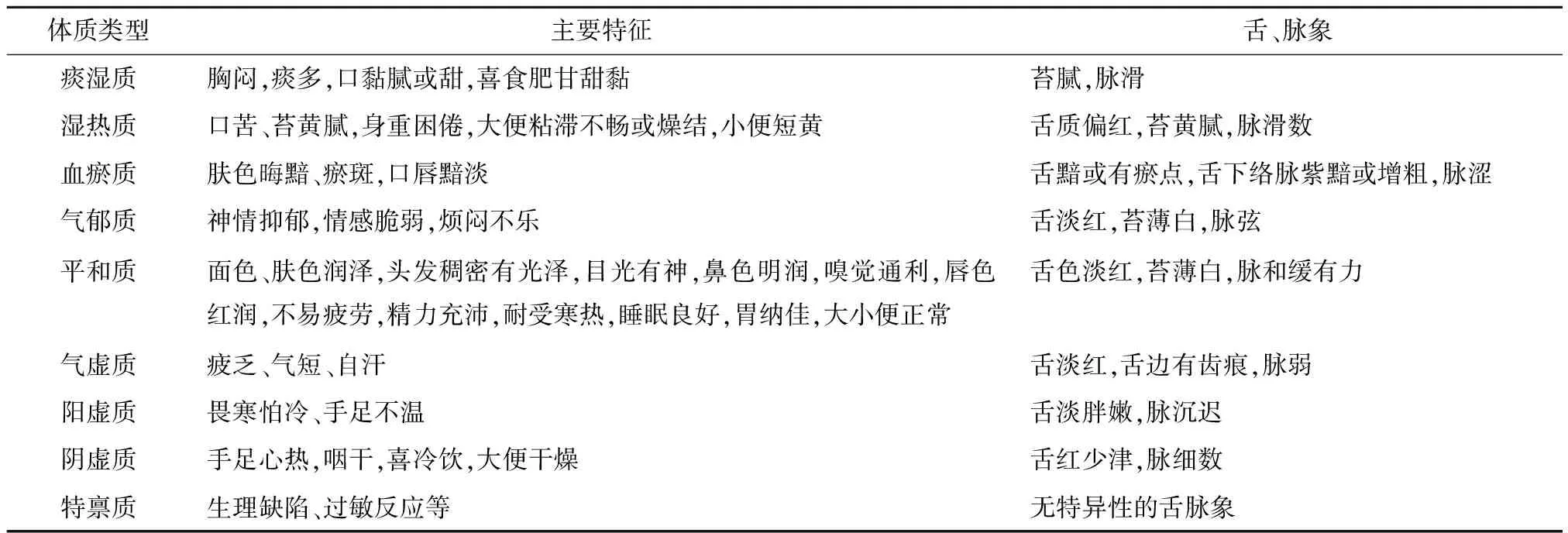

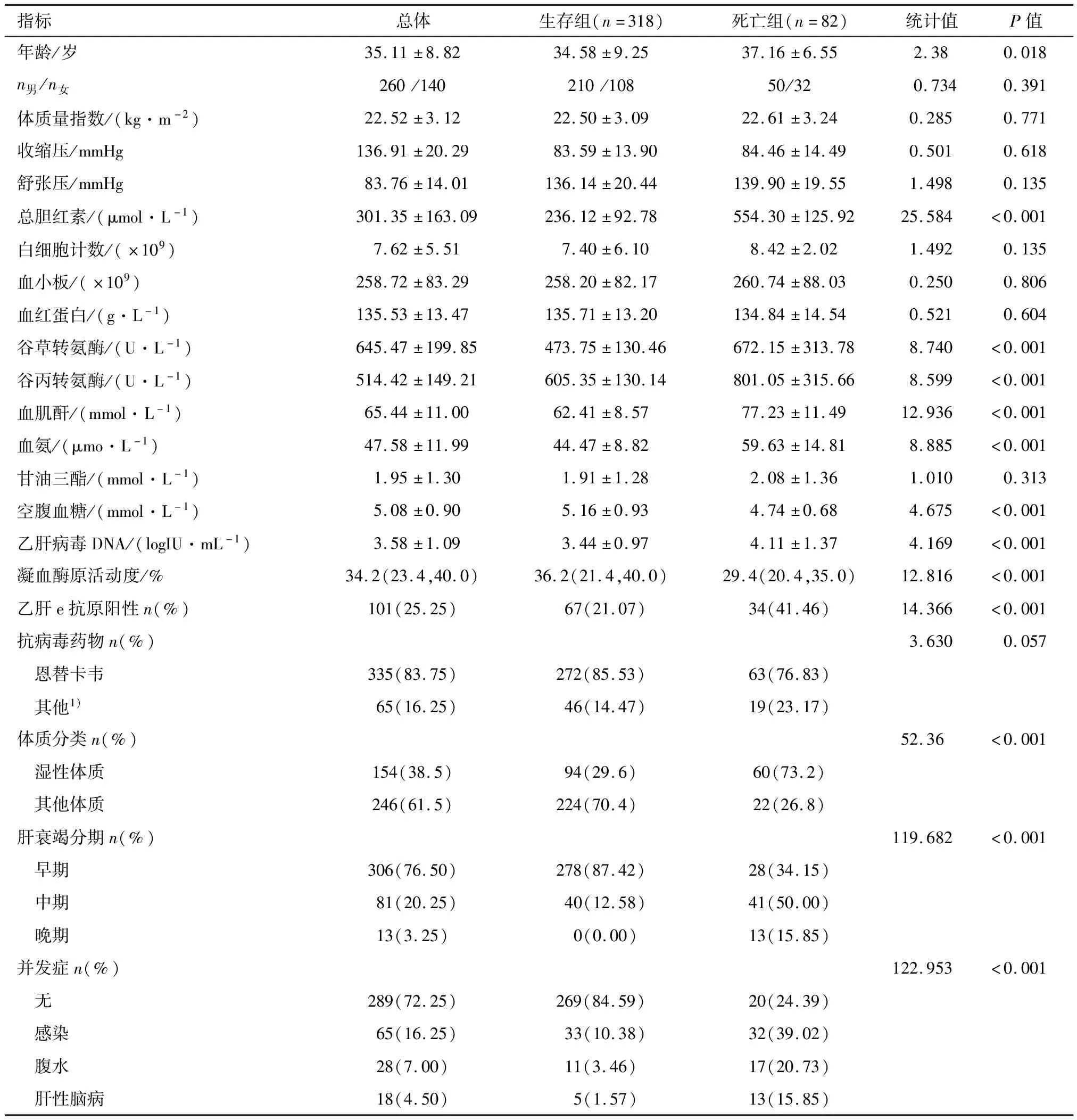

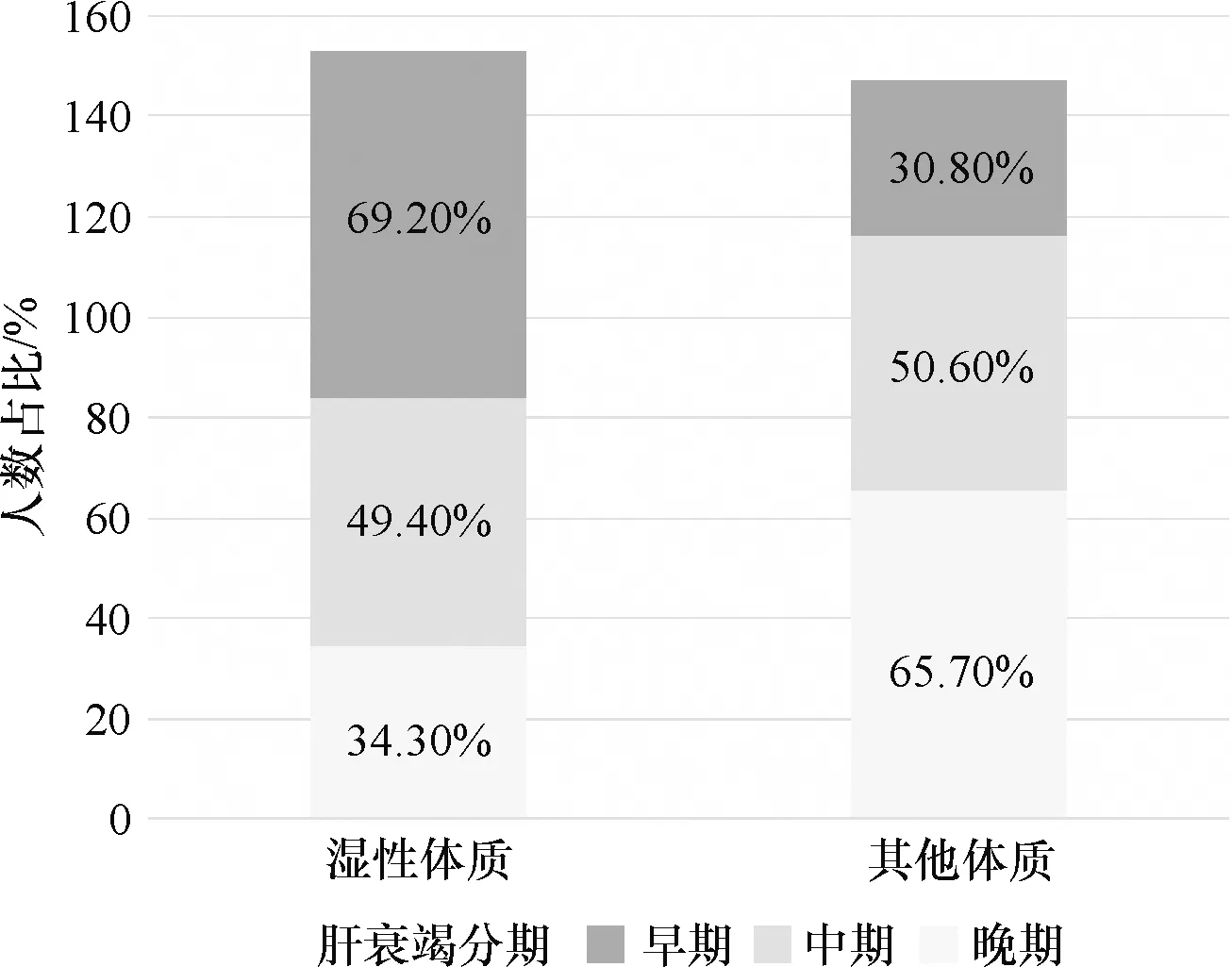

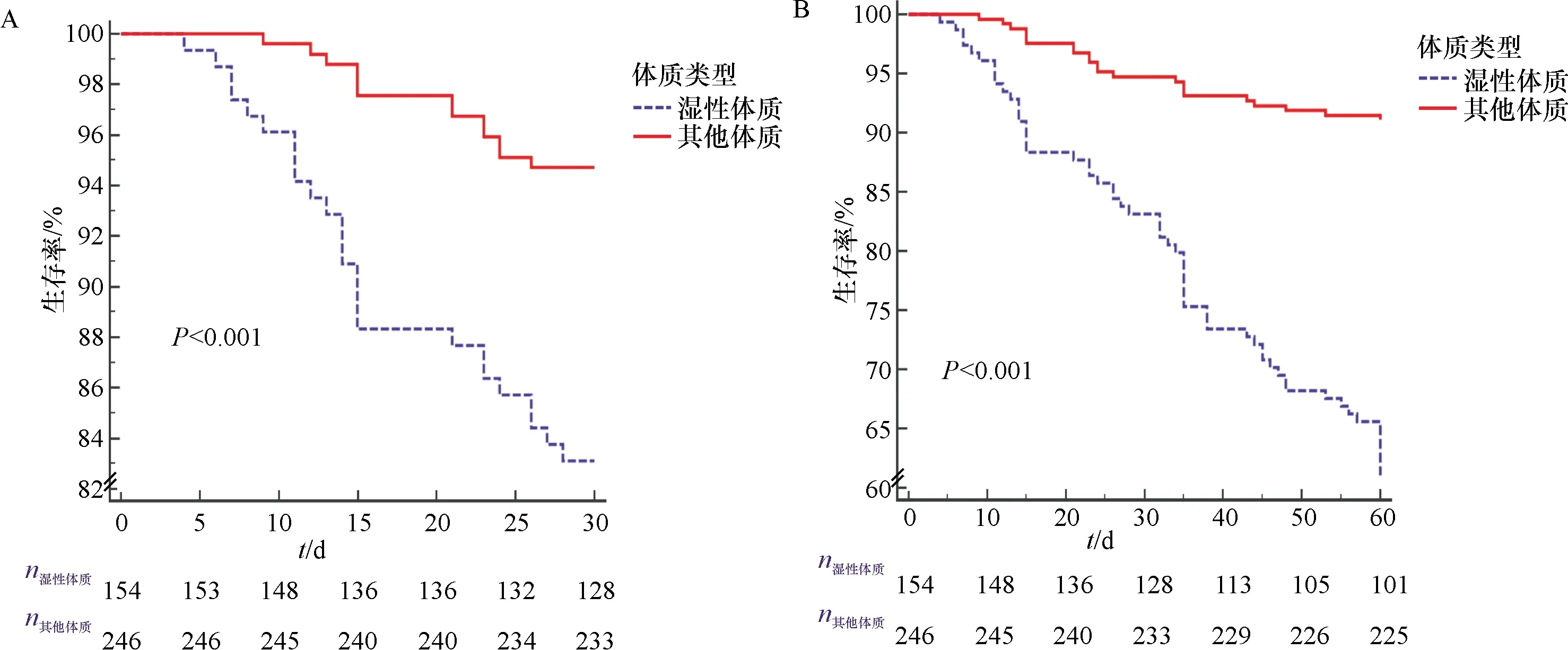

(1)早期:30%<凝血酶原活动度(prothrombin time activity,PTA)≤40%或1.5≤国际标准化比值(international normalized ratio,INR)<1.9,无并发症及其他肝外器官衰竭;(2)中期:20% 1.2.2 中医体质类型辨识 中医体质的分类参照中华中医药学会《中医体质分类与判定》[9]中的体质分类标准.具体分为阴虚质、瘀血质、平和质、湿热质、气虚质、阳虚质、气郁质、痰湿质、特禀质9种体质.评定方法依据评价问题表中全部问题的评分,计算原始分(各个条目分值累加)和转化分,转化分=原始分-条目数)/(条目数×4)×100.中医认为黄疸主要病因为湿邪,故本研究将湿热及痰湿质归为湿性体质,作为暴露因素,血瘀、气郁等体质类型归为其他体质类型,作为非暴露因素.各体质类型主要特征及舌脉象见表1. 表1 体质类型主要特征及舌脉象 1.2.3 收集数据 收集患者入院时基线临床资料:(1)一般信息(年龄、性别、体质指数);(2)实验室数据:收缩压、舒张压、总胆红素、白细胞计数、血小板、血红蛋白、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、血肌酐、血氨、甘油三酯、空腹血糖、乙肝病毒DNA、凝血酶原活动度、乙肝e抗原、抗病毒药物等;(3)并发症数据:腹水、感染及肝性脑病等情况;(4)中医体质. 主要研究终点为30 d及60 d的死亡率,预后信息通过病历或电话核实.根据随访终点截止时间患者的预后情况分为生存组和死亡组. 连续变量符合正态分布的数据采用平均值±标准差,组间比较采用t检验,非正态分布采用中位数和四分位数M(P25,P75)表示,组间比较采用Wilcoxon符号秩和检验,不同体质类型中肝衰竭分期比较采用Mann-WhitneyU检验.计数资料以%表示,比较采用2检验.所有体质类型分为两组(湿性体质类及其他体质类),采用Kaplan-Meier曲线分析不同体质类型与HBV-ACLF患者生存情况的关系.进一步用多元Cox回归风险模型分析湿性体质与HBV-ACLF患者生存情况的关系.P<0.05被认为具有统计学差异.统计及制图软件采用SPSS 22.0(IBM,USA)及MedCalc 11.3.2(Mariakerke, Belgium). 共纳入分析400例HBV-ACLF患者.平均年龄为(35.11±8.82)岁,男性患者占65.0%.HBV-ACLF早、中、晚分期分别为306 例(76.50%)、81 例(20.25%)及13例(3.25%).总胆红素浓度为(301.35±163.09)μmol/L,凝血酶原活动度为33.00%(32.00%,36.00%);并发症中,65例(16.25%)合并感染;28例(7.00%)出现腹水及18 例(4.50%)合并肝性脑病.体质分类中,湿性体质类型154例(38.5%),其中湿热质患者83例(20.75%),痰湿质71 例(17.75%);其他体质246例(61.5%).根据生存结局情况,生存组318例,死亡组82例.与生存组比较,死亡组患者在年龄、总胆红素、白细胞计数、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、肌酐、血氨、空腹血糖、乙肝病毒DNA、凝血酶原活动度、乙肝e抗原阳性等方面,均具有统计学差异(P<0.05)(表2). 表2 乙型肝炎慢加急性肝衰竭患者基线特征 1)包括阿德福韦酯或拉米夫定或替诺福韦 分析不同体质类型中HBV-ACLF早、中、晚3个时期的占比情况,结果显示:湿性体质中,HBV-ACLF早、中及晚期所占比例分别为34.3%、49.4%及69.2%;其他体质类型中,HBV-ACLF早、中及晚期所占比例分别为65.7%、50.6%及30.8%.两组经Mann-WhitneyU检验,具有统计学差异(Z=-3.213,P=0.001)(图1). 在随访期间,30 d内死亡患者39例,其中湿性体质28例,占66.7%,其他体质类型13例,占33.3%;60 d内累计死亡患者82例,其中湿性体质60例,占73.2%,其他体质22例,占26.8%.30 d Kaplan-Meier曲线累积生存率:湿性体质为83.12%,其他体质为94.72%,两组之间30 d累积生存率比较,具有统计学差异(log-rankP<0.001)(图2A);60 d Kaplan-Meier曲线累积生存率:湿性体质为68.24%,其他体质为91.46%,两组60 d累积生存率比较,具有统计学差异(Log-rankP<0.001)(图2B). 图1 不同体质类型中肝衰竭分期分布 Fig.1 Stage-distribution of liver failure in different types of TCM constitution 为进一步验证不同体质类型对HBV-ACLF患者短期生存情况的影响,本研究进行了多元Cox回归分析,首先采用累计风险函数判断模型是否符合比例风险(proportional hazard regression model,PH假定),绘制log[-logS(t)]对时间的曲线图,结果显示两组体质类型曲线近似平行,符合PH假定.将终点事件死亡或生存作为因变量,湿性体质作为验证自变量,根据单因素中P<0.1的自变量作为需要调整的混杂因素纳入模型调整,采用“进入法”,最终纳入模型调整的因素包括年龄、性别、总胆红素、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、血肌酐、血氨、空腹血糖、乙肝病毒DNA、凝血酶原活动度、乙肝e抗原、抗病毒药物、肝衰竭分期及并发症等.30 d死亡风险结果显示,以“其他体质”类型作为参照,湿性体质HR=1.58(95%CI[0.73,3.38],P=0.244),提示湿性体质与30 d死亡风险无显著相关性.进一步分析60 d死亡风险结果显示,湿性体质HR=1.97(95%CI[1.11,3.52],P=0.021),提示湿性体质与60 d死亡具有显著相关性.其他与30 d及60 d死亡风险显著相关的因素包括:肝衰竭中、晚期,合并并发症,总胆红素及HBV-DNA水平等(表3). A:HBV-ACLF患者的30 d生存曲线;B:HBV-ACLF患者的60 d生存曲线. 表3 慢加急性肝衰竭不同时间段死亡风险的多因素 Cox 风险回归分析 已调整年龄、性别、总胆红素、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、血肌酐、血氨、空腹血糖、乙肝病毒DNA、乙肝e抗原、抗病毒药物、肝衰竭分期及并发症. Having adjusted factors of age, sex, total bilirubin, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, serum creatinine, blood ammonia, fasting blood glucose, HBV-DNA, HBeAg, antiviral drugs, stages of liver failure and complications. 自1995年开始,ACLF被认为是一个独立的疾病,属于肝衰竭的类型之一,ACLF是指在各种急性损伤因素作用下,肝功能相对稳定的慢性肝病患者病情迅速恶化并发生肝衰竭的综合征[10].应用抗病毒治疗和人工肝支持治疗等效果有限[11-12].由于发病机制尚未完全明确,且缺少有效的治疗药物[13],ACLF成为世界性的治疗难题[2]. 在我国,ACLF主要是由乙型肝炎所致的ACLF,HBV-ACLF具有高病死率,而早期发现并采取积极有效的干预措施可能使HBV-ACLF患者的部分肝功能损伤逆转,并在一定程度上降低病死率.目前现代医学已建立了不同的HBV-ACLF预后评估体系,但其适用的人群不同,且均存在优缺点.对于HBV-ACLF的预后影响因素,目前运用于临床的评分系统包括序贯器官衰竭估计(sequential organ failure assessment score,SOFA)评分、Child-Pugh-Turcotte(CTP)评分、终末期肝病模型(MELD)评分等.关于生物学标准,尚未有较好的指标.10余年来,国内关于肝衰竭的中医证候规律、中西医结合治疗的研究日趋增多,而运用中医理论评估HBV-ACLF预后的研究较少.运用中医理论与西医结合治疗能够提高患者的生存率,中医药在改善症状等方面也有较好的优势. 中医体质学认为,体质是由先天遗传和后天获得所形成的在形态结构、功能活动方面固有的、相对稳定的个体特征,表现为在生理状态下对外界刺激的反应和适应上的某些差异性,以及发病过程中对某些致病因子的易罹性和病态发展过程中的倾向性[14].近年来,王琦等[14]通过对大量文献资料的研究,提出了“平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、瘀血质、气郁质、特禀质”9种基本中医体质分类法.中医体质学说认为,体质决定着是否发病,并决定着发病倾向.另一方面,中医认为肝衰竭当属于“急黄”“黄疸”范畴,关于该病的病因,《黄帝内经》曰:“溽暑湿热相薄,争于左之上,民病黄疸而为胕肿”,“湿热相交,民当病瘅”,表明外感暑湿热邪是黄疸的病因,《金匮要略》在《黄帝内经》认识的基础上系统地阐述了黄疸的病因病机,认为以“黄家所得,从湿得之”为纲,提示湿邪是黄疸的病因.现代中医学认为ACLF的病因病机为本虚标实,本虚体现在“肝、脾、肾”方面,而标实体现于“湿、热、痰、瘀、毒”方面[15],毛德等[16]对232例肝衰竭患者体质横断面调查研究发现,湿热体质占九种体质中比例最多.研究结果显示,总体研究人群中,湿性体质患者154例,占所有体质的38.5%,其中死亡组中,湿性体质有60例,占死亡组的 73.2%,提示HBV-ACLF患者中以湿性体质为主,这与HBV-ACLF的中医病因病机有关. 进一步研究不同体质与HBV-ACLF短期预后关系,HBV-ACLF早、中、晚3个时期的占比结果显示,湿性体质中,HBV-ACLF早、中及晚期所占比例分别为34.3%、49.4%及69.2%,其他体质类型中,HBV-ACLF早、中及晚期所占比例分别为65.7%、50.6%及30.8%,两组比较具有统计学差异.多元Cox回归分析结果显示,以“其他体质”类型作为参照,30 d死亡风险因素中,湿性体质HR=1.58(95%CI[0.73,3.38],P=0.244),提示湿性体质与30 d死亡风险无显著相关性.而60 d死亡风险因素中,湿性体质HR=1.97(95%CI[1.11,3.52 0],P=0.021),提示湿性体质与60 d死亡具有显著相关性.此外,其他与30 d及60 d死亡风险显著相关的因素包括肝衰竭中期、晚期,合并并发症,总胆红素及HBV-DNA水平等常见的预后危险因素.本研究结果显示湿性体质是肝衰竭的重要影响因素,而周小舟等[17]研究肝衰竭中医证候分布规律的结果显示,慢加急性、慢性肝衰竭患者主要证型是治疗后气虚黄疸,其无效率(无效+死亡)最高,为67.92%,而湿热黄疸仅占28.05%.与研究结果有所不同,原因可能与本研究纳入的病例都是慢加急性肝衰竭患者,而该研究主要以肝硬化导致的慢性肝衰竭为主(60%),肝硬化患者病程更长,多以正虚为主,因此,死亡患者多有正气不足如气虚等情况.因此,针对不同原因的肝衰竭,不同体质可能对预后的影响存在差异,本研究结果可提示慢加急性肝衰竭患者根据体质的不同做好早期风险评估并制定相应的预案,从而减少死亡风险. 综上所述,HBV-ACLF患者病情进展快,影响预后的因素较多,除了常见的肝衰竭分期、并发症等之外,湿性体质也是患者短期预后的独立危险因素. 本研究存在不足之处:(1)病历系统中的回顾性研究,可能存在选择偏倚;(2)尽管已调整了如肝功能、肝衰竭分期、并发症等可能的混杂因素,但患者既往病史、乙肝病程、人工肝治疗等资料的缺失,可能对结果存在一定的影响.因此,仍需要前瞻性设计更为严谨的队列研究来进一步证实.

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 HBV-ACLF患者基本特征

2.2 不同体质类型HBV-ACLF分期分布情况

2.3 不同体质类型HBV-ACLF患者的短期预后分析

2.4 不同体质分类HBV-ACLF患者多元Cox回归分析

3 讨论