重复经颅磁刺激治疗早期特发性面神经麻痹的疗效观察

2020-06-15王韵喃林敏婷

杨 轩 黎 鸣 王韵喃 林敏婷

广东省佛山市中医院,广东佛山 528000

特发性面神经麻痹(IFP)是神经内科最常见的病种之一,其治疗方法也多,治疗方案也趋于成熟[1],但仍然有很多不足之处,包括治疗周期长,易留下后遗症等,为了提高IFP 治疗效果,各种治疗方法都被尝试应用于治疗IFP 中,包括重复经颅磁刺激技术(rTMS)、电刺激[2-3]。其中rTMS 应用于IFP的治疗方法就目前国内来说仍处于研究阶段,近年来,国内外有少部分针对性研究,在原有治疗基础上加用rTMS 治疗,能提高总体治疗效果,其治疗优点包括无创、安全性高、无副作用等。由于相关研究有较高学术价值及临床应用的需求,这方面研究已经成为国内外研究热点[4-5]。本研究通过对照研究来判断rTMS 在IFP 治疗上的作用,进一步探讨rTMS 对周围神经损伤的治疗效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2019 年1 ~8 月的60 例早期特发性面神经麻痹(IFP)患者。纳入标准:(1)符合IFP 判定标准[6];(2)患者对本研究知晓且同意,经医院伦理委员会批准;(3)发病1 周以内且为首次发病;(4)采用神经-肌电图诱发仪(丹麦Dantec KeypointTM)评估损害程度为中度(部分)损害(患侧瞬目反射、面神经颧支、颊支CMAP 均能引出,且瞬目反射R1,R2,R2’潜伏时较健侧延长30%以上,面神经颧支、颊支CMAP 波幅较健侧降低50%以上);(5)单侧面部瘫痪;(6)所选患者入院前未接受过强烈刺激性治疗。排除标准:(1)患者既往有面神经麻痹病史;(2)无法配合神经-肌电图检查;(3)合并其他神经系统疾病;(4)治疗的服从性比较差;(5)由肿瘤等其他因素所引起的面神经麻痹。采用随机数字表法将研究对象分为基础治疗组(A组)和rTMS 治疗组(B 组),每组30 例。A 组男18 例,女12 例;年龄(28.1±7.7)岁;病程(3.83±1.06)d。B 组男16 例,女14 例;年龄(29.0±7.7)岁;病程(3.92±1.02)d。两组患者在性别、年龄、病程方面比较差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

A 组采用基础治疗,包括药物治疗如一般糖皮质激素、扩张血管的药物、营养神经药的使用[7];B组在基础治疗上加用rTMS 治疗,方法为:采用重复经颅磁刺激治疗仪(丹麦Magpro R30 型经颅磁刺激仪,线圈规格为8 字形线圈)治疗,对患者所损害部位的面部肌肉的对应皮层运动区刺激,方案为高频iTBS 模式,900 次/d;对损害侧面神经面部出口处局部乳突部刺激,方案为低频1Hz 标准模式,900 次/d,两组刺激强度均为80%~100%MT 值,两个部位均每周5 次,连续治疗4 周。

1.3 观察指标

治疗4 周后所有研究对象均作神经-肌电图诱发仪检查,检查项目包括瞬目反射(记录双侧R1、R2、R2’潜伏时)、面神经(颧支、颊支)复合肌肉动作 电 位(compound muscle action potential,CMAP)和R1 引出情况。瞬目反射异常判定标准[8]:(1)患侧R1、R2、对侧R2’波幅显著下降或波形消失;(2)R1 波潜伏期≥12.0ms;(3)患侧R2 及对侧R2'潜伏期之差≥4.0;(4)R2、R2’潜伏期≥34.0 ms;(5)双侧R1 潜伏期之差≥2.0 ms。存在其中一项就可以判定为反射异常。瞬目反射异常程度的判断标准为[8],轻度异常:患侧较健侧R1、R2 和R2’波潜伏期延长1.0 ~2.0ms;中度异常:患侧较健侧R1、R2 和R2’波潜伏期延长3.0 ~5.0ms;重度异常:患侧较健侧R1、R2 和R2’波显著下降或消失者,则表示为重度。CMAP 波幅下降百分比损伤程度判定标准[8],正常:面神经CMAP 波幅下降比<50%;轻度:面神经CMAP 波幅下降比≥50%,<70%;中度:面神经CMAP 波幅下降比≥70%,≤90%;重度:面神经CMAP 波幅下降百分比>90%。记录不良反应情况。

1.4 统计学处理

运用SPSS21.0 软件分析数据,计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验;P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

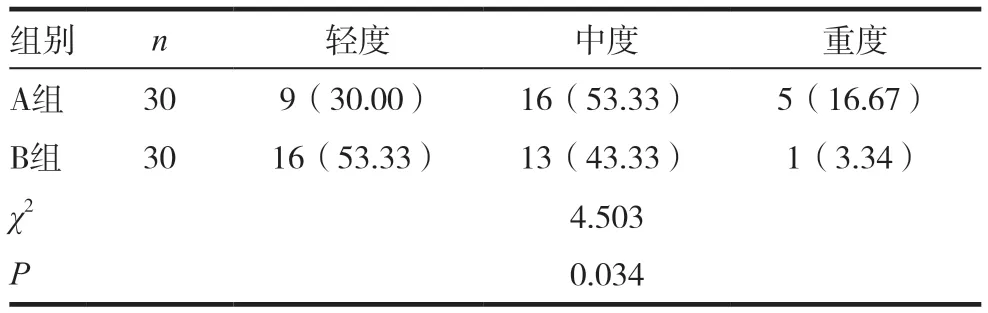

2.1 两组患者治疗后的瞬目反射异常程度比较

B 组的反射异常严重程度要显著低于A 组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗后的瞬目反射异常程度比较[n(%)]

2.2 两组患者治疗后CMAP波幅下降百分比严重程度比较

B 组的CMAP 波幅要比A 组的严重程度低,差异有统计学意义(P <0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗后CMAP波幅下降百分比严重程度比较[n(%)]

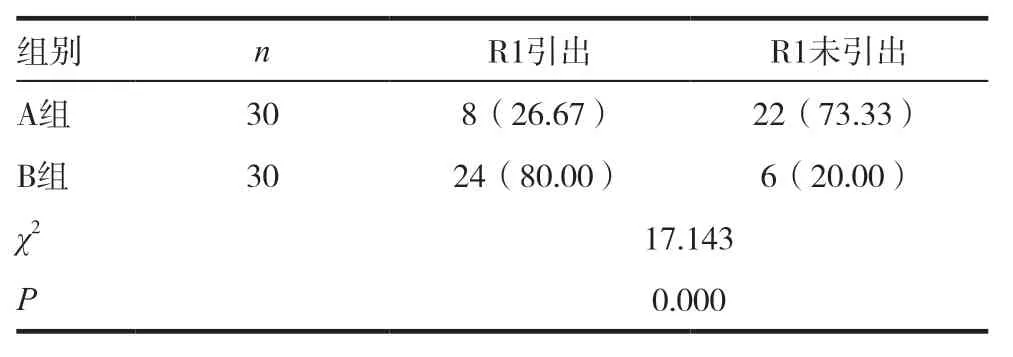

2.3 两组治疗后瞬目反射中R1波引出率比较结果

B 组在治疗后瞬目反射引出率百分比要明显高于A 组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表3。

表3 两组治疗后瞬目反射中R1引出率比较[n(%)]

2.4 不良反应

两组患者均无明显不良反应出现。

3 讨论

IFP 确切病因尚不明确,有可能是因为控制面部神经的炎症和肿胀引起,也有可能是因为感染某种病毒后的不良反应[9],该病病情容易反复发作,治疗周期长,常常不能完全治愈或遗留后遗症。现在比较普遍的治疗方法大都是美国神经病学会(AAN)所提出的利用口服皮质类固醇和针对于早期的一些抗病毒方面的治疗[10],国内多在此基础上加用针灸治疗[11],约80%患者可在数周至2 个月内恢复,小部分损害严重者常留有后遗症,对面部神经损害特别严重的会遗留后遗症。

rTMS 是利用电磁转化的原理,磁场穿过颅骨,发生方向性的感应电流并且引起神经细胞膜内的静息电位发生改变,是一种非侵入性影响神经元的兴奋性的检查及治疗方法[12]。林杰等[13]通过假刺激、无刺激对照,发现rTMS 治疗能明显改善IFP 患者神经功能,缩短其恢复时间。蓝少勇等[14]以常规治疗为对照,发现加以rTMS 治疗后HB 面神经分级明显改善。本研究经考量后选择基础治疗为对照,结果均表明rTMS 治疗IFP 有效,与上述学者结论一致。但不同的是,本研究主要运用神经-肌电图诱发仪来对患者面神经的损害程度及其恢复情况进行评价,相较于以往用House-Brackmann(HB)面神经功能进行分级评价要更加准确、客观[15]。本研究结果显示基础治疗上加以rTMS 治疗后瞬目反射异常程度、CMAP 波幅下降百分比严重程度、R1引出率相比基础治疗均明显要好。分析其原因:面部受损神经通过中枢及外周磁场的刺激下对局部的血液循环进行了一定的改善,面部的营养物质重新得到了供应,能促进神经功能恢复,从而达到了缓解症状的效果,恢复面神经功能[16]。另外,本研究B 组30 例患者均未出现头昏脑胀、抽搐,中途不适突发某些特殊情况而退出此次实验,均完成了rTMS 治疗,这足以证明rTMS 这一技术的安全性,表明在临床实践中是完全可行、有效的治疗方法。重复经颅磁技术经过多年的发展,作为无痛、无创、安全和高效的一种非侵入性脑刺激技术极其容易被患者所接纳。本研究已在少部分患者中实际操作,未发现明显技术难点,可行性强,为重复经颅磁刺激技术在周围神经损害的治疗上的应用提供更全面的参考价值。但本研究临床病例纳入不多,也可能存在一定的狭隘性,并且所选择的研究对象为首次发病,病程期也比较短,今后可以再扩大范围,进行更多的研究,看是否在中后期病程较长的患者上也同样适用。

综上所述,本研究应用重复经颅磁治疗的患者的效果要明显高于普通治疗的IFP 患者,能明显改善患者神经-肌电图相关指标,且治疗期间均无患者有副作用反应,表明重复经颅磁治疗这一技术在早期特发性面神经麻痹的治疗中取得较好效果且较为安全,值得在临床中推广应用。