基于导师团队指导的研究生培养模式的探索

——以山东农业大学为例

2020-06-14杨越超程冬冬贾继文

刘 艳 杨越超 程冬冬 贾继文

(山东农业大学资源与环境学院,山东泰安 271018)

目前,我国已步入高速发展的知识经济时代,社会对高层次人才的需求迅速增长,而培养高层次人才的有效途径之一就是扩大研究生招生规模[1]。随着高校研究生人数日益增多,如何有效地提升研究生的培养质量,已成为高校面临的新挑战。

一、我国研究生培养的现状

目前,我国研究生培养实行的是单一导师培养的模式,即由导师一人负责研究生的培养计划、论文选题、论文发表以及毕业答辩等培养工作,导师制在研究生的培养过程中起着重要作用[2]。但是,随着我国研究生招生规模的扩大,研究生与导师的比例严重失调,出现了一名导师同时带十几名研究生的现象,在热门专业甚至出现了一名导师带几十名研究生的情况。同时,导师还要从事科研工作,由于受时间和精力的限制,单一的导师培养模式在一定程度上已经影响了研究生培养的质量。

此外,单一导师培养模式还受到导师专业背景和研究方向的限制,不利于研究生对交叉学科知识的掌握,影响了研究生学术视野的拓展和创新思维的提升,也不利于复合型和创新型人才的培养,因此单一导师制已不能适应当前研究生培养的需要[3]。

解决研究生扩招导致的师生比例失调,很多高校采取了基于导师团队指导的研究生培养模式,并取得了一定的成效[3-6]。

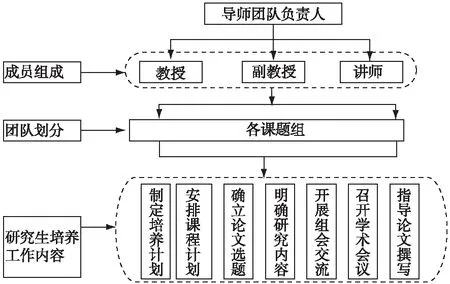

二、基于导师团队指导的研究生培养模式的探索

以山东农业大学资源与环境学院土壤学专业杨越超教授团队为例,他们在实施基于导师团队指导的研究生培养模式过程中,不断总结经验,不断完善研究生导师团队培养的相关制度,以期为基于导师团队指导的研究生培养模式在其他学科和专业的推广提供借鉴。基于导师团队指导的研究生培养模式见图1。

图1 山东农业大学基于导师团队指导的研究生培养模式的架构

(一)构建科学合理的研究生导师团队

1.分类建立研究生导师团队

研究生培养分为学术型研究生和专业型研究生两种类型,由于培养目标和定位的不同导致培养模式也有一定的差异。因此,要根据研究生培养的类型构建不同的导师团队。研究生导师团队的负责人应由本学科或科研带头人、硕士生导师或博士生导师担任。其中学术型研究生导师团队成员主要由1~2名本学科/同一研究方向的导师、1~2名交叉学科导师和1~2名中青年骨干教师组成;专业型研究生导师团队主要由1~2名校外兼职导师、1~2名本学科/同一研究方向的导师和1~2名中青年骨干教师组成。

以杨越超教授团队为例(注:以学术型研究生培养为例),学术型研究生导师团队中包含1名教授、2名副教授和1名讲师,导师团队组建时注重了导师的年龄梯度,以保证导师团队构成梯度的稳定性和可持续发展。另外,导师团队成员科研能力较强且在学科方向上存在着交叉,这样不但有利于学科建设,还能培养研究生跨学科的创新能力。

2.明确研究生导师团队的工作职责

科学合理地划分研究生导师团队中各导师的工作职责,是实现研究生导师团队存在和运转的重要保障。首先,应明确研究生导师团队中各导师的岗位职责、权利与义务。其次,导师团队的成员应积极参与研究生的指导工作,履行学术义务,起模范带头作用,避免出现导师团队虚化和流于形式的现象发生。最后,导师团队成员要相对稳定,以保证工作的连续性。

(二)实施跨学科的研究生培养

当前随着学科类别的划分越来越细,高校的专业越来越多,虽然在一定程度上促进了学科和专业的发展,但也产生了一些弊端,如学生只注重自身专业课程的学习,忽视了对其他相关学科知识重要性的认识,使得学生的专业基础变得很单一,综合性不强。而实施基于导师团队指导的研究生培养模式,可以避免这一弊端,不同专业背景的指导教师可以对学生进行跨学科培养,有利于研究生接触和学习不同学科知识,掌握交叉学科知识,构建综合知识体系。

1.设立不同专业方向的课题组

首先,根据团队导师的研究方向设立不同的课题组,各课题组再针对研究生的学术兴趣、专业基础、知识结构以及能力水平等进行因材施教,帮助研究生确定各自的研究方向。研究生导师团队共同制定研究生的培养计划、研究内容、课程学习计划、论文选题等,青年骨干教师要协助指导教师全程参与研究生培养工作。其次,导师团队注重培养学生的科研创新意识、学术创新能力以及国际竞争力。实施基于导师团队指导的研究生培养模式,有效解决了单一导师没有充足时间和研究生进行沟通和交流的问题。

2.制定组会制度

在研究生培养过程中,组会是提高研究生学术能力、研究能力和创新能力的重要手段。导师团队要求各课题组每周定期召开组会,组织研究生汇告研究工作进程,开展研究生间的学术交流和课题探讨,团队导师对每位研究生进行具体指导,并根据各研究生的研究进程调整工作安排。

组会营造了良好的科研氛围,导师通过组会对学生进行有针对性的学术指导,不但培养了研究生严谨的科研态度,同时还可以掌握研究生近期的科研进展、学习状态以及思想动态等。研究生通过组会既提高了自身的演讲汇报能力,还能在导师的指导下进一步明确科研工作的方向,提升科研能力。

3.定期召开学术交流会

导师团队每月要召开一次学术交流会议,每次会议安排2~3名研究生轮流进行学术报告,导师团队的所有教师参加。通过学术交流会,各课题组的研究生可以相互了解彼此研究方向的前沿动态和最新科研手段,互相借鉴,激发创新能力。此外,导师团队还积极组织研究生参加国内外学术交流会议,开阔学生的学术视野,拓展知识面。

(三)建立研究生学业考核及奖励机制

导师团队对研究生的权利与义务应有明确的规定,研究生应积极参与学术讨论,并按学校要求公开发表学术论文。研究生还应参与导师的横向课题研究,以提高自身的实践能力。导师团队应根据研究生取得的学术研究成果和参与横向科研课题研究的表现对研究生进行考核,对成绩优秀的研究生给予不同等级的生活补助,以激发研究生从事科研工作的热情。

三、基于导师团队指导的研究生培养模式的实施成效

(一)提高了研究生培养质量

基于导师团队指导的研究生培养模式实施以来,坚实了研究生的理论基础和专业知识,开阔了学术视野,增强了学科交叉意识,使研究生具备了较高的创新能力、实践能力和科研开发能力。与传统单一导师制相比,研究生的知识水平、技术方法、创新思维和科研能力等方面均有显著提高。

以杨越超教授团队为例,近年来,研究生学术论文发表数量极为丰富,部分研究生先后在《Journal of Materials Chemistry A》(IF=10.66)、《ACS Appl.Mater.& Interfaces》(IF=8.097)等高影响因子期刊发表论文;科技日报在头版以《微纳米级“外衣”让控释肥料“变聪明”》为题,对学生的研究成果进行了详细报道。此外,还有多名研究生获得国家奖学金、校长奖学金、学校研究生优秀学术创新奖等,还有研究生在参加国内外高水平会议时获得荣誉奖励。部分研究生的毕业论文被评为省级、校级优秀硕士/博士学位论文,有的研究生还获得了优秀毕业生称号。杨超越教授团队培养的毕业生均在国内外知名高校与科研单位工作,有两名博士研究生选择留校,被直接聘为副教授。

(二)提升了导师团队的指导水平

基于导师团队指导的研究生培养模式也有助于团队导师的发展,尤其是团队青年导师的发展。青年导师通过向团队中有丰富研究生培养经验的资深导师学习,可以快速提高自身的指导水平。经验丰富的导师对青年导师的“传帮带”加强了人才梯队的建设,有利于学科的健康持续发展。

近年来,导师团队负责人杨越超教授先后入选山东省泰山产业领军人才、科技部中青年科技创新领军人才、国家“万人计划”科技创新领军人才,获得山东省优秀发明家等多项奖励和荣誉。研究生导师团队也为青年导师搭建了发展平台,2018年导师团队中的两名青年讲师被聘为副教授,其中一名讲师是被破格晋升为副教授的。