“模型认知”是重要思维方式

2020-06-11陈进前

摘要: “模型认知”是重要的化学学科思维方式,要从化学模型、化学认识模型等视角理解“模型认知”的内涵。从化学模型视角看,“模型认知”包含运用化学模型化学表征的能力、运用化学模型解释和论证的能力、运用化学模型预测和验证的能力、构建和优化化学模型的能力等;从化学认识模型视角看,“模型认识”包含运用化学认识模型将知识功能化,基于化学认识模型发展学生的自我评价、自我调控能力等。

关键词: 模型认知; 化学模型; 化学认识模型; 化学学科核心素养

文章编号: 10056629(2020)05000907

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 理解“模型认知”应该有多种视角

1.1 部分已有研究

《普通高中化学课程标准(2017年版)》(以下简称“2017年版课标”)提出的5方面化学学科核心素养中包括“证据推理与模型认知”,因此“模型、模型认知”等引起了化学教学研究者和一线教师的关注,提出一些观点: 陆军[1]提出,模型包括实物模型和形式模型两类,形式模型包括数学模型、图像模型和语义模型等,化学学科核心素养中的“模型认知”是指“基于模型的认知”,这种观点为一线教师的教学实践指出了一种方向;杨玉琴[2]提出,“模型认知”能力是指能够运用模型描述化学研究对象、解释化学现象和规律、预测可能的结果,并能够建构模型展示自己对化学事实的理解和解释能力,这为评价提供了一种思路;冯品钰、何彩霞[3]提出,“模型认知”分为两大方面,一是利用模型认识事物及其变化,二是通过建构认知模型建立解决问题的思考框架,前者指科学模型,后者指科学认知模型,这为多视角理解“模型认知”打开了通道;罗炳杰提出[4],“模型”是研究对象的替代物,是按比例或特征制成与实物相似的物体或图型,认为数轴模型、坐标模型、思维模型等是中学化学教学中常见的模型;吴克勇等提出[5],化学学科中的模型可分为物质模型(包括天然物质模型、人工物质模型)和思想模型(包括想象模型、符号模型和数学模型),模型具有描述功能、解释功能、预见功能和判断功能,模型认知是指人们利用模型认识事物或通过建模解决问题。

已有研究主要集中在化学教学中相关模型的分类、化学学科核心素养中的“模型认知”的内涵两个方面,为一线教师学习和理解提供了有价值的视角。对于化学教学中相关模型分类方面,大多是从表面形式上确定分类依据(如分成实物模型、非实物模型等),联系模型的本质特征来考虑的比较少。对于“模型认知”内涵的解读,不同研究者提出观点差异较大。

1.2 “2017年版课标”中关于“模型认知”的描述

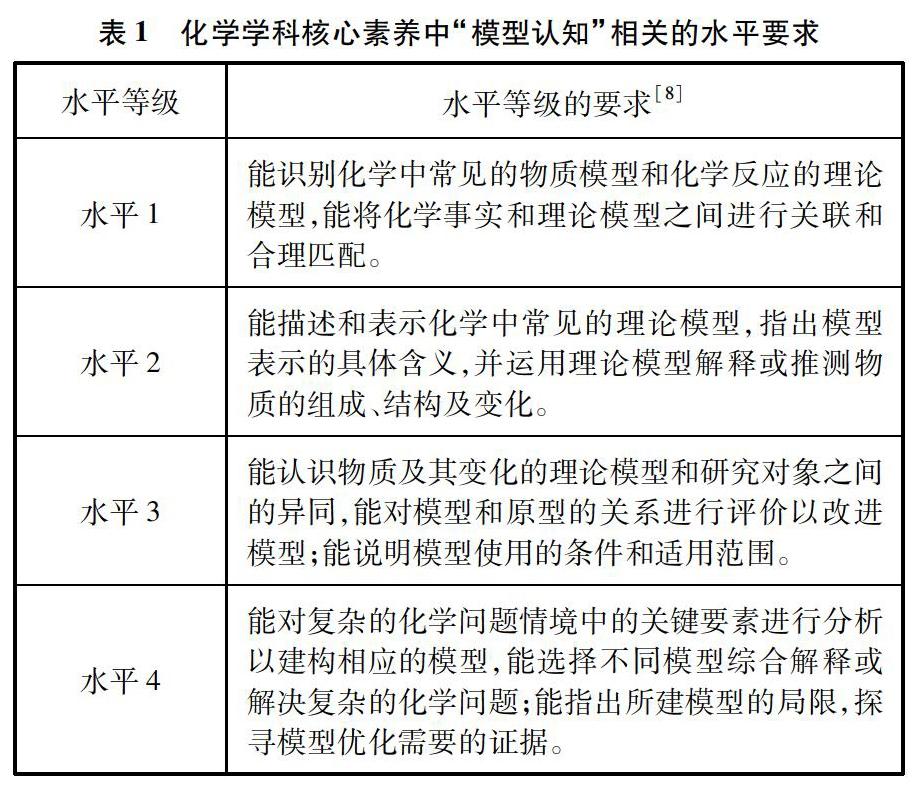

“2017年版课标”在化学学科核心素养之一“证据推理与模型认知”中提出:“知道可以通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建立认知模型,并能运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律”[6];对应的课程目标中提出:“能认识化学现象与模型之间的联系,能运用多种认知模型来描述和解释物质的结构、性质和变化,预测物质及其变化的可能结果;能依据物质及其变化的信息建构模型,建立解决复杂化学问题的思维框架”[7]。化学学科核心素养的水平要求中与“模型认知”相关内容如表1所示。

我们认为,“2017年版课标”中的“证据推理与模型认知”主要指向科学思维,所以应该从化学学科思维方法、思维过程层面切入理解“模型认知”,“模型认知”应该是化学学科中最基础的、最核心的思维方式之一。

1.3 理解“模型认知”应该有多种视角

“2017年版课标”中关于“模型认知”的描述有商讨余地,有些方面迫切需要专家进一步明确。如,化学学科核心素养中的“模型认知”有哪些内涵?若将“模型认知”看成是“基于模型的认知”,那么其中模型是专指科学模型下的化学模型吗?这些疑问一定会给一线教师带来困惑,会直接影响到化学教学中这类素养的培养。

我们认为,“模型认知”有丰富内涵,要深入理解其内涵应该有多种理解视角。基于“2017年版课标”,结合当前中学化学教学实际,至少可以从化学模型(属科学模型层面)和化学认识模型(属认知心理学层面)两个视角来理解。如,“认识化学现象与模型之间的联系”“识别物质模型与理论模型”“运用理论模型解释或推测物质的组成、结构及变化”等,要从化学模型视角理解;“建立认知模型”“运用多种认知模型来描述和解释物质的结构、性质和变化”等应该从认知心理层面的化学认识模型视角来理解;“运用模型解释化学现象”“对模型和原型的关系进行评价以改进模型”等内容需要从上述两种视角来理解。当然,还可能有其他理解角度。

2 化学模型——理解“模型认知”内涵的第一个视角

2.1 化学模型

模型是表示尺度、样本、标准的意思,模型是认识科学的工具之一。模型可用以表征现象、概念、过程、事件等,它能以不同的表征方式来呈现(如图像、文字等),以达到不同的功能与目的(如解释性、描述性等等)。化学模型是重要的科学模型,是人们对化学领域中的研究對象作科学研究后所得结果的表述与解释,是重要化学方法。常见有实物形态的化学模型(如分子结构模型、晶体结构模型等),也有思想形态的化学模型(如化学平衡理论、化学键理论等)。很明显,模型、科学模型和化学模型有从属关系,从属关系中主要体现了对应研究对象的范围。

大家知道,化学教学中建构化学模型、研究化学模型就是为了解决化学问题,化学教学中对化学模型进行分类,是为了让学生更好地学习理解化学知识,促进学生更好地研究和解决化学问题。中学化学教学中的化学模型,以研究对象作为分类依据主要有以下三类:

第一,微粒结构类。这类化学模型中表达的要素有微粒的构成、空间结构、相互作用等,如电子式、电子云、分子结构模型、晶体结构模型、氢键结构模型等都属于这种类型;

第二,变化过程类。这类化学模型中表达的要素有变化的条件、变化的原理、变化后的产物等,如化学平衡状态、钢铁吸氧腐蚀模型、钢铁析氢腐蚀模型等属于这种类型;

第三,结构与变化的关系类。这类化学模型主要表达结构与变化关系的规律,如元素周期律、有机物分子中基团之间相互影响理论等。

化学模型是物质的结构、组成、变化、性质等相关的实际问题或实际情境的抽象和概括。抽象和概括的目的就是为了抓住主要因素、忽略次要因素,突出本质要素。抽象与概括的结果不能改变问题的本质特征[9]。化学模型是对化学问题和现象的假设与解释。通过假设将本质要素相同的一类化学问题建构成化学模型来表达,进而用所建构的化学模型来理解、解释或解决这一类化学问题。

2.2 化学模型的教学功能

科学家其实往往是通过直接研究模型而间接地研究现实世界的[10]。“2017年版课标”中提出的“模型认知”相关内容中,大部分跟科学模型层面下的化学模型紧密相关。从化学模型视角深入理解“模型认知”内涵,就是要理清化学模型的化学教学功能,可归纳如下:

第一,化学模型具有表征功能。电子式、电子排布式、核外电子的轨道表示式、结构式、分子模型、晶体模型等,也是化学模型符号化(化学方程式、离子方程式、电极反应式等也属于这种类型),它们构成了一个形式简洁、内涵丰富的化学符号体系,这是实现“宏观微观符号”相结合的化学表征基础,可以认为模型认知中包含着“化学符号表征能力”。

第二,化学模型具有解释功能。化学模型是人们经过抽象和概括或假说得出的一种理解原型的心理图式,化学模型本身就是一种理论解释模型,是解释、论证的理论工具。如,解释物质的结构、性质、能量变化等相关的实际问题时离不开化学键模型、氢键模型、范德华力模型等,模型认知中应该包含“运用化学模型进行解释、论证化学实际问题的能力”。

第三,化学模型具有预测功能。如,根据氢键模型可预测哪些物质可能形成分子内氢键、哪些物质可能形成分子间氢键,并进一步解释形成氢键后对物质性质的影响等;根据元素周期律可以预测元素的性质及相关物质的结构、组成和性质等。模型认知中应该包含“运用化学模型作出预测、验证的能力”。

第四,化学模型具有重演功能。化学教学中,师生共同构建化学模型的过程,实质就是重演了化学前辈研究化学问题、探索化学规律、建立化学理论历程,在重演过程中学生在获得科学方法的同时,还可以充分体验科学精神。

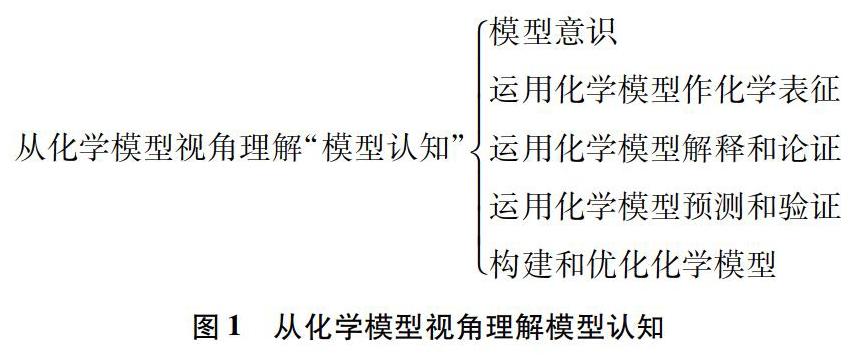

从化学模型视角看,模型认知就是“基于化学模型学习化学、解决化学实际问题”。我们认为,从化学模型视角理解化学学科核心素养下的模型认知,应该包含如图1[11]所列内容。

总之,科学模型的特点是“原型的假设产物”“原型的替代物”,从化学模型视角理解“模型认知”,就是“基于科学模型来认知原型”,即运用化学模型作化学表征,运用化学模型解释、论证、预测和验证等。

3 化学认识模型——理解“模型認知”内涵的第二个视角

3.1 化学认识模型

化学认识模型是指导学生对学习化学知识、研究化学问题的一种系统化思维模式,可在“研究什么、怎么研究、要完成哪几类任务、从哪些角度研究”等为学生提供策略性指导。化学教学中,面对知识繁多、问题关系复杂、研究过程曲折的实际,对各个领域进行“认识的系统化加工”显得特别重要。用模型化方法处理化学认识发生和发展的过程,提取其中认识要素和规律,用该领域中的核心知识、重要认识角度和思路、主要任务类型、认识发展进阶等建构成化学认识模型,基于此开展学习和研究活动是促进思维发展的重要途径。

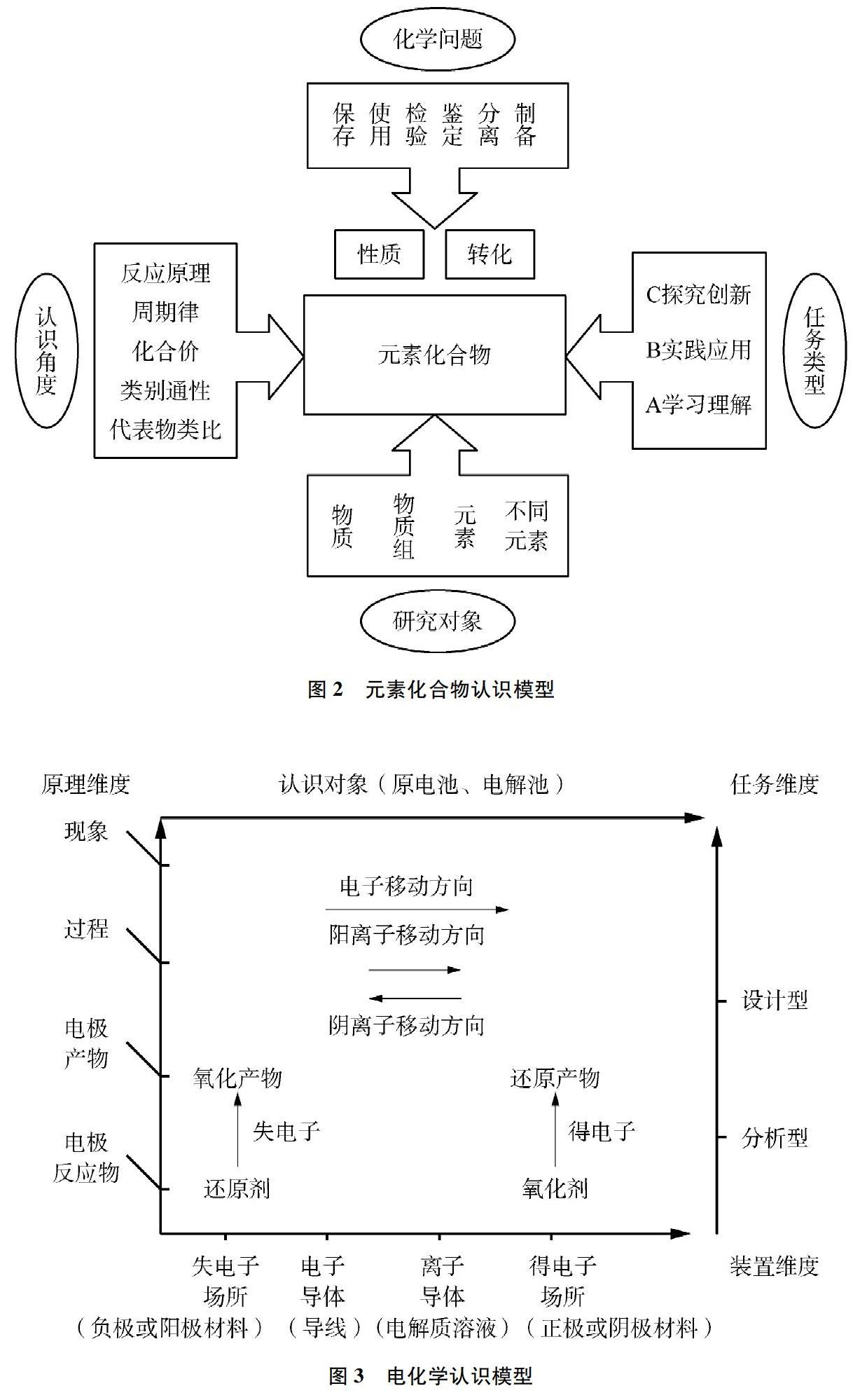

在化学教学中,王磊教授领衔团队的研究成果中提出了现已成为中学化学教学经典的元素化合物认识模型(如图2[12])、电化学认识模型(如图3[13]),都是围绕认识发展这条主线由以下4方面构成: (1)认识对象(或化学学习和研究对象),知识本体维度;(2)化学问题(问题维度);(3)能力活动中的任务类型(任务维度);(4)认识维度,这是认识模型的关键,是化学核心知识有没有充分发挥认识功能的关键表现维度。

化学认识模型中的研究范围可大可小,涉及的化学问题、任务类型可以是一类或多类,这些都要根据教学中学生认识发展的需要而定。根据所属研究领域对高中教学中常见化学认识模型进行分类,大致可分成以下三类: (1)所属领域是化学学科一个“大模块”,常见有元素化合物、有机化合物、化学实验、化学反应原理等所对应的化学认识模型(如图2就是跟元素化合物这个“大模块”匹配的化学认识模型);(2)所属领域范围是某一单元(如图3就是跟电化学单元相匹配的化学认识模型);(3)专门指向某一类问题(图4[14]是专门用于预测有机物性质的化学认识模型)。

常见的化学认识模型中包含的要素有多有少,有的只是一个简洁流程,有的构成要素比较完整,据此大致可以分成两类: (1)包含认识对象、化学问题、任务类型和认识方式四个要素的化学认识模型(如图2、 3所示);(2)只有一个或几个要素的化学认识模型(图4只是一个研究流程)。

认识模型是指导学生学习化学、研究化学问题的一种系统化思维模式,在“要研究什么、怎样进行研究、任务类型是什么”等方面为学生提供策略性指导。化学认识模型有多种特征,为了更好发挥化学认识模型的教学功能应注意以下特征:

第一,化学认识模型的系统性特征。如图2、 3对应的化学认识模型中包含多种要素,都是由认识系统、知识系统、问题系统、任务系统等多个系统构成的大系统。基于化学认识模型去学习和研究,是一个有序的、有进阶的系统化认识过程,有利于学生形成系统化思维模式。如基于图2对应的元素化合物认识模型研究各种元素化合物(无论是熟悉的物质,还是陌生的物质)相关问题时,相关的化学问题都可归纳成“性质、转化”两类问题,都可以从物质类别、化合价、元素周期律等认识角度形成研究思路……

第二,化学认识模型对教和学都具有监控性、评价性特征。这是特别值得重视的特点,监控包括自主选择合适的任务类型、自我调整研究顺序和研究目标、自我评价研究成果和发展水平等。可以说,化学认识模型又是学生对学习过程进行自我监控、自我调整的抓手。例如,当学生遇到“电解氯化钠溶液制取ClO2”问题时,他可以根据图3先从装置维度分析、再从原理维度研究……教师可根据学生“有没有自觉的认识角度、单角度还是多角度、有没有稳定的推理思路、所完成的任务属于低层级还是高层级的”等方面进行评价。

第三,化学认识模型具有“纲目性”特征。从教和学的角度看,化学认识模型是外显的“纲”、又是内隐的“目”,既可以起到“举纲张目”的作用,也可以起到“收目成纲”的作用。如基于图3所示的认识模型解决电化学问题时,可抓住装置维度、原理维度两个核心认识角度,打开原理维度(一级认识角度)后可以明确其中的二级角度有现象、过程、电极反应物、电极产物等等,再打开电极反应物(二级认识角度)又可分为氧化反应极(负极、阳极)和还原反应极(正极、阴极),具体的电极反应式书写时还要考虑水溶液条件下(酸性溶液、碱性溶液中)、无水条件下等不同情况思考……理顺这种关系,就形成了比较流畅的分析和推理思路。

3.2 化学认识模型的教学功能

教学中,化学认识模型是一种具有传递功能的认识成果,是师生之间、同学之间交流过程中可以相互传递的符号化智慧;解决化学问题过程中,化学认识模型是学生手中可以操控的接近理想化的方法,又是学生开展化学思维活动的基本单位、是交流思维成果的工具。

化学认识模型的建构和运用过程可用图5表示,由此分建构、运用两方面来理解“模型认知”的内涵。

化学认识模型建构的过程是输入过程,但输入的不仅仅是知识,还有认识系统、问题系统、任务类型系统等,这些都是超越具体知识的,需要学生概括出来的,所以这个输入过程是学生深度加工的过程,是使知识认识化、结构化的过程。在化学认识模型建构过程中,要根据特定的认识对象提炼认识角度、认识思路和认识深度。当然,对于学生来说,知识的认识化过程是有阶段性的,与学生基础和教学进度等实际情况有关。例如,对于元素化合物,必修课程中主要是基于类别通性、基于核心元素化合价、基于元素周期律来认识,到选修课程中还要发展到基于物质结构、基于反应原理等认识方式[15]。

化学认识模型的建构是一个建立联系通道的过程。以建构元素周期律表认识模型为例,主要就是引导学生建立“原子、元素和物质之间联系(形成元素决定物质的观念),结构、性质和位置之间的联系(形成结构决定性质的观念),不同元素之间的联系(形成基于元素认识物质的核心角度)”,所以在元素周期律表的新课教学和单元复习教学中可以跟学生一起建构如图6所示的元素周期律认识模型,在后续的适当阶段还可以将图6所示认识模型进行优化升级。

运用化学认识模型解决问题的过程是一个高级输出过程。学生在基于认识模型分析和解决化学问题时,认识模型在认识思路、思维方法上具有调节功能。或者说,在认识模型的运用过程中,外显在认识模型中的认识方法可以内化为学生的元认知,提升学生自觉调用认识角度、自动检索思维方法、自我监控问题解决过程的能力。浙江富阳中学邵传强老师以“预测并验证富马酸亚铁(CHCHCOOCOOFe2+)的化学性质”为题开了一节复习课,面对这个任务时有较多的学生表现了较高的认识素养,较快确定任务中涉及“无机化合物、有机化合物”两个研究领域,提出要从“亚铁盐→中间价态、羧酸盐→弱酸盐、碳碳双键”等角度作出预测(说明先前教学中教师重视引导学生建构了相关的认识模型)。

可以說,化学认识模型是培养和发展多种关键能力的“主机”!教学中,可以为学生发展“发现问题、提出问题能力”建构化学认识模型,也可以为学生发展“实验探究能力”建构化学认识模型,还可以为学生发展“对元素化合物性质的预测和验证能力、对预测和验证有机化合物性质的能力”等建构化学认识模型,结合关于物质性质的实验探究过程,也可以跟学生一起建构图7[16]所示的“研究物质性质的化学认识模型”,让学生运用此化学认识模型探究重要物质的化学性质。

从化学认识模型视角理解化学学科核心素养下的模型认知的部分内涵,主要包含以下几个方面: 运用化学认识模型将知识认识化、思路化、功能化,运用化学认识模型“挽补能力缺陷的能力”,学习过程中运用化学认识模型进行自我评价、自我调控等(如图8所示)。

总的来看,作为化学学科核心素养的“模型认知”,一是基于化学模型的认知,即通过化学模型,识别研究对象的组成要素及要素间的关系,通过化学模型理解事物及其变化的本质特征和规律,在使用化学模型描述、解释现象,预测性质与变化等功能;二是基于化学认识模型的认知,在认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系的基础上,构建化学认识模型,为解决复杂问题提供思考框架,形成解决问题的思路与方法。

参考文献:

[1]陆军. 化学教学中引领学生模型认知的思考与探索[J]. 化学教学, 2017, (9): 19~23.

[2]杨玉琴. 化学核心素养之“模型认知”能力的测评研究[J]. 化学教学, 2017, (7): 9~14.

[3]冯品钰, 何彩霞. 发展学生模型认知的化学教学实践——以“离子晶体”为例[J]. 教育与装备研究, 2018, (4): 29~33.

[4]罗炳杰. 化学教学中的模型认知与模型建构及应用[J]. 福建基础教育研究, 2018, (1): 132~134.

[5]吴克勇, 蔡子华. 模型认知释读[J]. 中学化学教学参考, 2017, (9): 12~15.

[6][7][8]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S], 北京: 人民教育出版社, 2018: 6, 4, 6, 90~91.

[9]曹宝龙. 物理模型的建构与教学建议[J]. 物理教学探讨, 2016, (5): 1~5.

[10]蔡海锋. 科学模型是虚构的吗[J]. 自然辩证法研究, 2014, (4): 3~9.

[11]陈进前. 关于化学模型和模型认知的思考[J]. 中学化学教学参考, 2019, (9): 5~10.

[12]王磊, 郭晓丽, 王澜等. 元素化合物认识模型及其复习教学中的应用[J]. 化学教育, 2015, (5): 15~21.

[13]王维臻, 王磊, 支瑶等. 电化学认识模型及其在高三原电池复习教学中的应用[J]. 化学教育, 2014, (1): 34~40.

[14]曾繁继. 在实际问题解决中培养模型认知能力[J]. 化学教育, 2019, (1): 10~16.

[15]陈进前. 分阶段促进学生化学学科认识方式发展[J]. 现代中小学教育, 2018, (3): 44~49.

[16]胡久华, 黄燕宁. 普通高中课程标准实验教科书·化学(必修第一册)[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2019: 50.