核心素养视域下的单元教学设计:内涵解析及基本框架

2020-06-11杨玉琴

摘要: 单元教学是落实学科核心素养的基本单位。分析了作为一个“教学单元”的基本属性,构建一个“教学单元”的基本思路。基于教学设计所要解决的基本问题,结合实例阐述了单元教学设计的基本框架,包括构建教学单元、制定教学目标、分析学习起点、设计教学过程、设计教学评价以及反思教学效果等。

关键词: 学科核心素养; 教学单元; 教学设计; 设计框架; 教、学、评一体化

文章编号: 10056629(2020)05000307

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

教学设计根据涵盖范围的不同,可以分为学期教学设计、单元(专题)教学设计以及课时(题)教学设计。“核心素养→课程标准(学科/跨学科核心素养)→单元教学设计与实施→课时教学设计与实施”,是课程与教学实践中环环相扣的链条,也是发展学生核心素养的必然路径,一线教师必须基于“核心素养”展开“单元设计”的创造[1]。但在实际教学中,教师习惯的往往是课时教学,缺乏单元教学设计的概念和方法,不能基于单元整体来剖析各课时内容之间的内在关联及其对学科核心素养课程目标的贡献,常常“只见树木不见森林”。以至于学生得到的也是些“点”状或碎片化的知识,很难灵活的迁移应用,学科核心素养难以落地。单元教学设计,成为当前课程与教学改革中一线教师面临的严峻挑战。

1 单元教学设计的内涵解析

1.1 什么是单元

《汉语大词典》中将单元解释为“相对独立自成系统的单位”[2];《辞海》中将其界定为“教材的基本单位”,即一门学科中性质相同、相近或有内在联系的教材组成的一个相对完整的部分,一个单元一般安排在一段时间内连续进行教学,不同教学单元之间既相对独立又相互联系[3];王磊等认为,单元指教师在对课程标准、教材等教学指导性资源进行深入地解读和剖析后,根据自己对教学内容的理解,以及学生的情况和特点,对教学内容进行分析、整合、重组后所形成相对完整的教学主题。一个单元可以由多个课时组成,不同的课时从不同的角度、深度,用不同的教学/学习方式,对同一主题进行多元化解析[4]。

由此可见,定义单元的视角可以不同,但作为一个“教学单元”,都具有如下几个基本属性: (1)相对完整性,即自成系统,内部各要素形成一个有机整体,能够发挥整体效应;(2)相对独立性,即与其他教学单元之间具有较明确的边界;(3)内在关联性,即构成整体的各个部分之间具有内在的逻辑关联,且都指向共同的教学主题;(4)目标一致性,即单元中的每个部分皆指向且服务于共同目标的实现。一个教学单元就是一个指向素养的、相对独立的、体现完整教学过程的课程细胞[5]。

对于一个教学单元应该有多大,并没有严格的规定[6],关键是能否满足上述基本属性。当教材中的某个单元符合以上属性时,则教材单元即为教学单元,如2019年出版的各版本教材中“硫及其化合物”的相关内容虽然单元名称及呈现方式不尽相同,如以节的形式出现——“硫的转化”(鲁科版)、“硫及其化合物”(人教版),以专题形式出现的“硫与环境保护”(苏教版),但都围绕着含硫物质性质及相互之间的转化与利用,内容相对完整、独立并具内在关联性,则可作为一个教学单元来处理。而以“海水中的重要元素——钠与氯”(人教版)为章题,但教材内容中并未涉及从海水中的钠、氯元素如何转化为我们所需的物质氯化钠、金属钠以及氯气等,则内容的相对完整性欠缺,章题所隐含的目标——利用物质转化进行海水资源综合利用的学科价值也不能实现,这时就需对教材内容进行加工,重构教学单元。

1.2 什么是单元教学设计

显然,单元教学设计是以“单元”——一个完整的教学主题为单位进行的教学设计,是介于宏观课程设计与微观课时设计之间所展开的中观教学设计,向上可以较好地兼顾课程整体目标和知识结构,向下可以合理协调课时之间的教学逻辑。这样,教师的头脑中就会有一幅相对完整的“教学蓝图”,进而根据这幅蓝图“瞻前顾后”地进行教学设计及实施,使得教学单元整体发挥的功能大于课时简单叠加所产生的效用。

单元教学设计并非一个新概念。但在实践中,教师通常认为教材单元即教学单元,备课的着眼点大多是课时,以为一节课一节课的教学叠加后自然地就成为了一个单元,课时与课时之间的关联有可能是紧密的,也有可能是松散的。但在核心素养视域下的单元教学设计其备课起点是单元,在单元整体目标指引下规划和设计单元中每一课时的教学,课时之间具有紧密的逻辑关联,每一个课时都服务于单元教学目标的实现。单元教学设计作为桥梁连接了课程标准要求和课时教学,突出教学的方向性和结构性,有助于教師连贯地理解目标,灵活地整合教材,是落实学科核心素养目标的基本单位。

2 单元教学设计的基本框架

不同的教学设计研究专家所提出的教学设计模型不尽相同。但无论哪一种水平和层次的教学设计,都必须回答4个基本问题: 学生走向哪里,学生从哪里出发,学生如何到达那里,以及怎样知道学生到达了那里?基于这些基本问题,单元教学设计的框架应该包括单元教学目标制定、学生学习起点分析、教学过程设计、教学评价设计等。但由于教学单元不一定对应于教材单元,所以首先需要解决单元构建的问题。

2.1 教学单元的构建

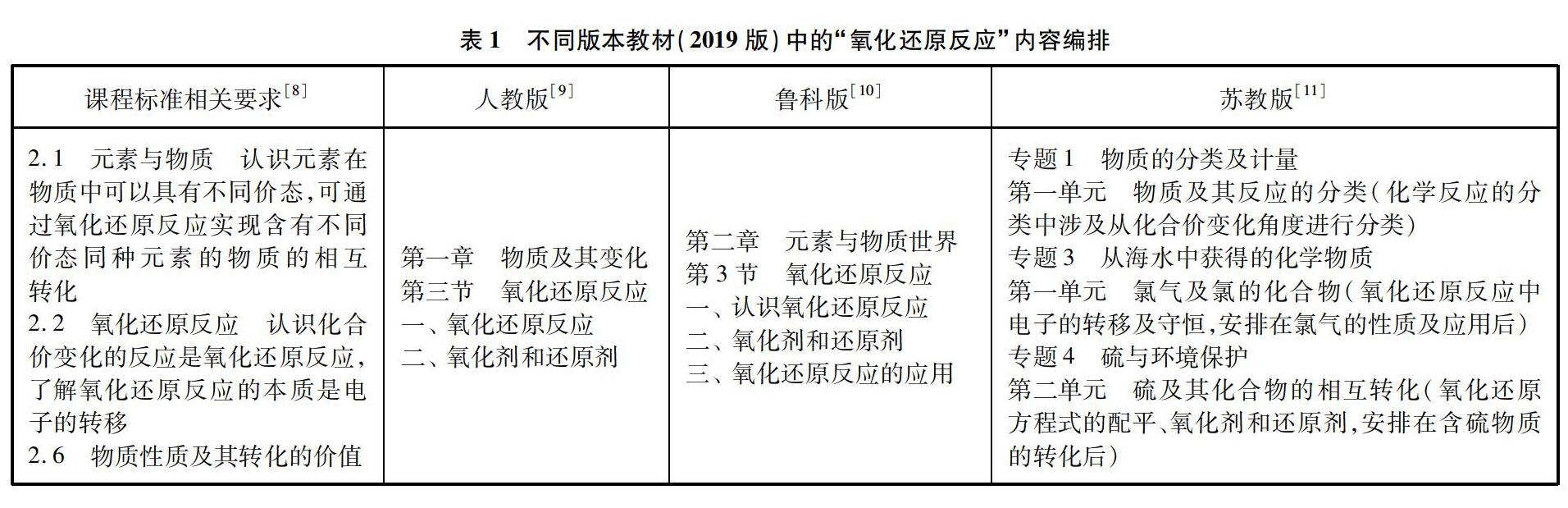

化学教材并不是化学课程本身,而是基于化学课程理念和课程标准要求,按照一定的逻辑体系和一定的呈现形式加以展开和具体化、系统化的材料。“一定的逻辑体系”并不意味着只有“一种逻辑体系”[7],这从“一标多版”中已获诠释。而教师在面对不同版本的教材“章节”或“专题单元”研读中,需要在把握前述单元属性的基础上,深入分析课程标准要求,对教材进行理性分析。采纳合理的教材单元,对于不适合教学逻辑或学生特点的教材单元进行重构。以《普通高中化学课程标准》(2017年版)所规定的必修课程“主题2 常见的无机物及其应用”中有关“氧化还原反应”的内容为例,2019年出版的三个版本的教材的编排如表1所示。

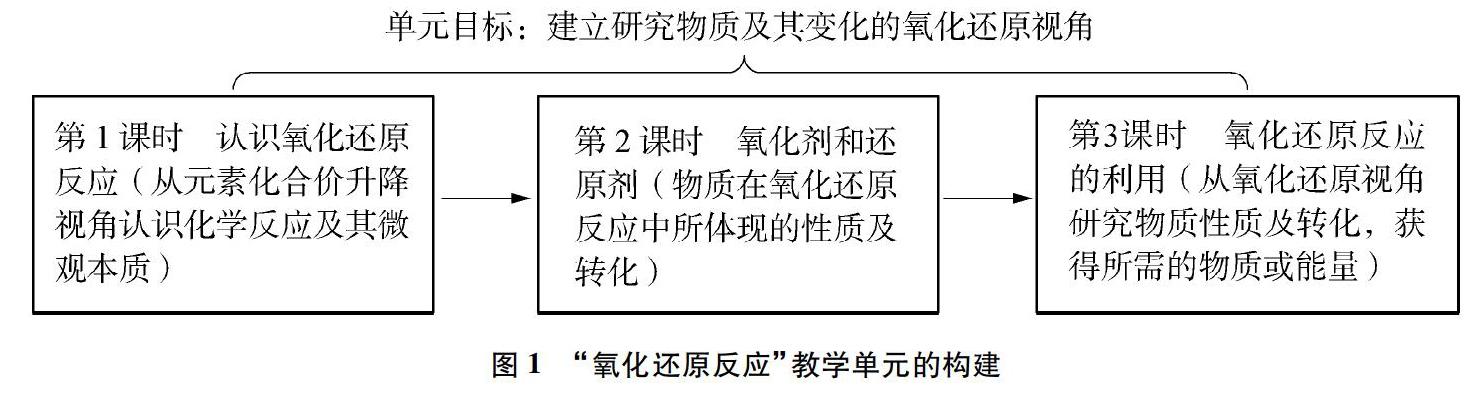

可见,三个版本的教材的明显区别是苏教版将氧化还原反应内容分散,与元素化合物知识穿插编排;而人教版和鲁科版则集中编排且置于元素化合物内容之前,皆以节题形式呈现,鲁科版还将“氧化还原反应的应用”作为一个部分呈现。分散编排或是出于认为刚进入高一的学生的化学基础知识储备及抽象思维水平仍不足以支持復杂化学概念的学习,故以螺旋上升的编排方式分散难点。但这样也造成了知识的碎片化,弱化了氧化还原反应理论对元素化合物知识学习的指导作用。如果并不涉及复杂的氧化还原反应,也不强化氧化还原方程式的配平,而只是让学生从氧化还原角度去认识化学反应、能从元素价态变化角度认识物质性质及转化的路径并理解这种转化的价值,即发挥了该主题在发展学生变化观念、科学探究、宏观辨识与微观探析、证据推理与模型认知以及社会责任等学科核心素养上的作用,也为理解性学习元素化合物知识奠定了基础,则氧化还原反应作为一个教学单元是合理的。由此,可构建以“建立研究物质及其变化的氧化还原视角”为目标统整的教学单元,并将该单元划分为有内在逻辑关系的3个课时(如图1所示): 第1课时是化学反应角度,第2课时从对化学反应的认识转到对反应中物质及其性质的认识,第3课时则是如何利用物质的氧化性、还原性及变化。3个课时围绕素养目标层层递进,逐步深入。

当然,教学单元的构建并非临时起意,而是发生在学年或学期教学计划时,教师深入分析课程标准相关要求、不同版本教材的内容与逻辑结构、学生的认知准备以及可利用的课程资源等,按照学期或学年的课时,合理规划好教学单元及其课时数。

2.2 单元教学目标的制定

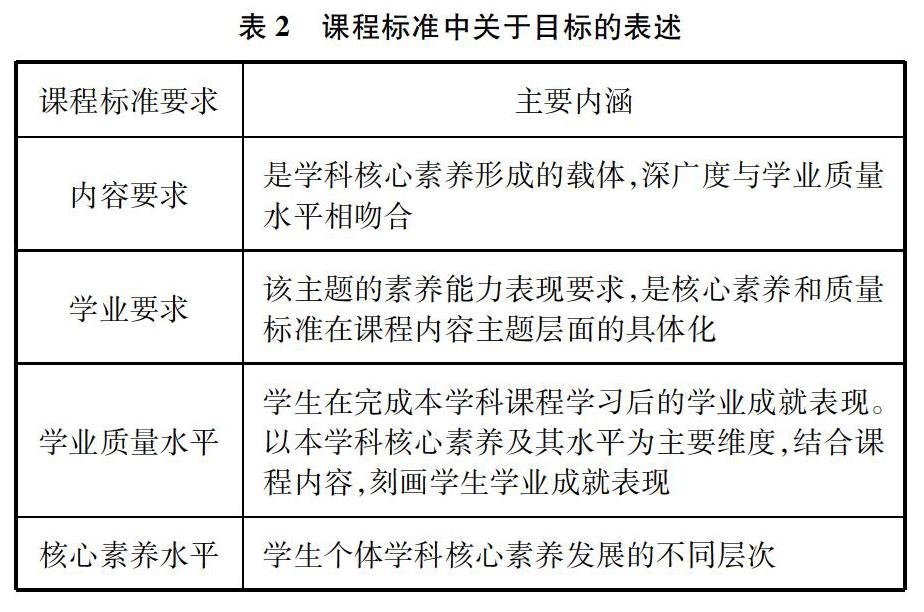

单元教学目标不是单元内各课时教学目标的简单叠加。单元教学上承课程目标,下接课时目标,是实现课程目标的基本单位,所以必须有对接学科核心素养的目标,以对整个单元教学设计发挥全局性、统领性的导向作用。这时就需要深入分析课程标准要求,整体把握单元内容逻辑,深入挖掘内隐在显性学科内容背后的对发展学生的学科核心素养更富“营养”价值的学科观念、方法、价值等来设计单元目标[12],再把单元目标有机分解到每个课时中,通过每个课时教学目标的逐步落实而最终实现。课程标准是制定教学目标的最主要依据,课程标准中有许多关于目标的表述,如表2所示。

可见,“学业要求”是依据学业质量标准的水平和内容要求编写,集中体现了该主题的素养能力表现要求,可以帮助教师更好地把握该主题的教学目标,落实教、学、评的一致性和一体化[13]。对于“氧化还原反应”,其内容要求见表1,相关学业要求为“能利用氧化还原反应对常见的反应进行分类和分析说明;能从元素价态的角度预测物质的化学性质和变化,设计实验进行初步验证;能从元素价态变化的视角说明物质的转化途径”。根据课程标准的要求,综合分析学生基础、教学条件资源等,设计该单元及课时的目标如表3所示。为便于把握,单元目标的表述不宜琐碎,可采取“中心目标+基本点”的表述方法。中心目标体现了该单元教学的“中心思想”,体现了单元教学的大方向,基本点是从学科核心素养角度对中心目标进行的阐释。课时教学目标则是在中心目标指引下围绕课时内容的细化,其设计与表达遵循可观察、可达成、可测量的基本原则[14]。

2.3 教学起点的分析

如果说目标是学生所要到达的终点的话,还需厘清学生从哪里出发,即分析教学起点。如表4所示,一般包括: (1)分析学生已有知识、经验、能力、态度等,以便设计先行组织者,让新知的学习在学生原有认知结构中找到固着点,为设计符合学生认知特点的教学策略找到根据;(2)分析相关前概念、相异构想和错误认识等,以便设计相应的概念转变策略;(3)分析学生可能的学习困难,以便找到相应的难点突破策略,使得学生在学习时并不会感到“难”,即学生可能的学习困难是教师教学设计时的难点,但不应成为学生学习时的难点。

2.4 教学过程的设计

教学过程的设计解决的是如何带领学生从起点到终点的问题,情境的创设、内容的组织、方法的选择等都蕴含其中。如果说,一个单元就是一个完整的学习事件或故事的话,就需要一个事件发生的背景(情境),从中发现问题,引导学生在完成问题解决任务的各种探究活动中,实现知识的自主建构,达成学习目标。即通过情境、问题、任务、活动之间的逻辑关系(如图2所示),将单元教学组织成一个围绕目标、内容、过程实施与评价的“完整”的探究故事。

根据前述单元内容的构建、学习起点的分析,以学生在初中所学过的有关“金属冶炼”作为该单元教学的“大情境”以解决从更为本质的角度认识物质间的化学反应及物质的性质的问题。如表5所示,第1课时以高炉炼铁的情境(也为先行组织者)引发问题1.1,从而唤起学生已有认知中的相关知识,并引起认知冲突(CO与Fe2O3不属于四大基本反应类型中的任一种),则引发如何从更为本质的角度分类、氧化反应和还原反应是否分开进行等系列问题,为概念转变奠定基础。注意该课时中的Fe—CuSO4—C组成的电池实验只是为了让学生利用从实验观察到的事实来证明Fe与硫酸铜溶液的反应的确发生了电子的转移,并不涉及原电池概念。在教学过程中,问题会转化为解决问题的任务,做任务即为“活动”,所以设计时可将“任务与活动”合二为一进行表述。

课时2的导入问题2.1承接课时1高炉炼铁中的三个氧化还原反应,引导学生从对反应的讨论转向对反应中的物质的讨论,从而自然构建氧化性氧化剂、还原性还原剂两组概念,再以学生熟悉的湿法炼铜为情境,继而提出FeSO4可能具有的性质,这一问题位于学生的最近发展区内,学生利用新学知识(根据其中铁元素的化合价可升可降来分析)及已有知识(金属活动性顺序表中排在前面的金属可将排在在后面的金属从其盐溶液中置换出来),设计诸如用镁条与FeSO4溶液反应的实验证明;再提出问题2.3,这时教师可提供Fe3+的特征检验方法,让学生设计实验来证明。在此环节中,以FeSO4为载体,并不是要学习铁的化合物相关性质,而是作为学生建立认识物质氧化性、还原性及物质间转化规律的一个载体。

课时3则是对课时1、课时2的深化,是在新情境中迁移应用前面所学知识。这时从工业生产情境金属冶炼转到实验室情境氧气的制取,提出问题3.1。在问题3.2的解决过程中,先给学生提供恰当的脚手架(如典型的氧化剂和还原剂),再让学生完成设计实验证明H2O2既具氧化性又具还原性的任务。最后总结出研究物质氧化性还原性的一般思路和方法,举出实例说明研究氧化还原反应的价值,突出学科观念、方法和价值等。

由表5及上述分析可见,3个课时的教学以工业生产或实验室中的化学反应为真实情境,引发问题。从单元“大问题”到课时“问题”再到课中“问题”的建构,思路清晰,层层递进,逻辑严密,有效地搭建了单元教学的结构框架,自然生成了解决问题的任务,引发了学生的自主探究活动,可以实现该主题在发展学生化学学科核心素养上的目标。

当然,表5所示仅为单元教学过程的整体化设计框架,每个课时还需在此框架下再展开课时教学过程的具体设计,这是一线教师所熟悉的,此处不再赘述。

2.5 教学评价的设计

在传统教学中,教学与评价往往是一种区分相对清晰、功能相对独立和操作相对分离的关系。通常发生在教学之后,对教师的教学效果和学生的学习结果做出判断,无法为教学和学习提供即时有效的决策信息,对改进教学和促进学习没有直接的意义。2017年版课标所提倡的“教、学、评”一体化意指评价本身就是教学的有机组成部分,评价在课堂层面持续地进行,采用各种正式或非正式的评价方法收集关于学生理解与表现的证据,这些证据被用来确定学习者达到目标的程度如何,需要做出什么调整,还需要哪些努力等。这是一种动态的形成性评价,评价的目标是改进教学以使学生最大程度地获得进步[15]。

所以,在单元教学设计中,须有意识地将评价任务嵌入到教学过程中。课堂教学中,有些学习任务为构建新知识服务,如表5任务与活动1.1、 1.2等;有些学习任务既可以为连接新旧知识服务,同时还可作为评价任务,如任务与活动1.3、 1.4等,此时,教学、评价与学习的任务与活动是一体的,且与教学目标具有一致性,如表6所示。教师通过倾听、观察等方法获取学生在完成任务中的活动表现,判断学生是否达成目标,及时给予学生反馈,并根据目标的达成情况决定教学的进程。

重视课堂教学中“教、学、评”一体化的设计,并不意味着不需要课后的作业或单元练习的设计。在有限的课堂时间和空间里实现对所有学生的即时评价是不现实的,所以还需要通过课后评价的设计以收集信息进一步诊断学生教学目标的达成情况。课后作业或单元练习时需注意“教、学、评”的一致性,围绕单元目标,采用双向细目表,精心选择或编制,重视学生解决真实情境下不同复杂程度的化学问题。避免简单练习、重复练习或机械练习,与课堂即时评价形成合力,充分发挥评价促进化学学科核心素养形成与发展的功能。

上述评价的设计实际上也为单元教学效果的反思提供了依据。教师可根据学生完成评价任务时的活动表现、课堂中的教学生成情况、学生的作业完成情况或者单元练习的结果等,从多个角度获得预设目标达成与否的证据,分析教学设计的实施效果,以获得成功的经验或教学补救的方向等。所以,在实际的单元教学设计最后部分,可呈现基于评价证据的教学反思,这也是实现教师专业发展的重要路径。

3 小结

综上,一个单元教学设计的基本框架包括:

(1) 构建教学单元: 分析课程标准相关内容要求、学业要求以及教材编排,构建一个中心目标导向的、符合单元基本属性的教学单元,划分课时。

(2) 制定教学目标: 基于课程标准要求、单元内容、学生特点以及教学资源的综合分析制定教学目标。以总述单元目标及分述课时目标的方式呈现和表述。

(3) 分析学习起点: 分析与单元相关的学生已有知识经验、前概念或学习困难等,为相应教学策略的制定找到依据。

(4) 设计教学过程: 包括单元情境、问题、任务与活动的整体设计框架,以及每个课时的具体展开。

(5) 设计教学评价: 课堂中将评价任务嵌于教学过程中,课后精选作业、精心设计单元练习,以获得教学目标达成的证据。可在单元教学设计方案中用双向细目表形式呈现作业或练习,体现单元目标下“教、学、评”的一致性关系,避免作业或练习布置的随意性。

(6) 反思教学效果: 基于教学评价的证据,反思教学设计的成功和不足之处,以改进教学,促进师生共同发展。

单元教学设计是教学专业性的重要体现,它是基于学生立场,对学生围绕某一单元开展的完整学习过程所做的专业设计。是从期望学生“学会什么”出发,逆向设计“学生何以学会”的过程,为学科核心素养的落地指明了清晰的路径[16]。本文所述框架只是提供了单元教学设计的一种思路。关于单元教学设计还需我们进行更多的理性思考和教学实践,以不断改进,提升其科学性、规范性和有效性。

参考文献:

[1]钟启泉. 单元设计: 撬动课堂转型的一个支点[J]. 教育发展研究, 2015, 35(24): 7~11.

[2]上海汉语大词典出版社编. 汉语大词典[K]. 上海: 上海汉语大词典出版社, 1992: 419.

[3]上海辞书出版社编. 辞海[K]. 上海: 上海辞书出版社, 2009: 341.

[4]王磊, 黄燕宁. 单元教学设计的实践与反思——以“氧化还原反应”教学单元为例[J]. 中学化学教学参考, 2009, (3): 9~11.

[5][16]崔允漷. 学科核心素养呼唤大单元教学设计[J]. 上海教育科研, 2019, 383(04): 3.

[6]何彩霞. 化学单元教学设计的探索[J]. 化学教育, 2008, 29(3): 6~9.

[7]郑长龙编著. 化学课程与教学论[M]. 长春: 东北师范大学出版社, 2011: 21.

[8]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018.

[9]王晶, 畢华林主编. 普通高中课程标准实验教科书·化学(必修)第一册[M]. 北京: 人民教育出版社, 2019.

[10]王磊主编. 普通高中课程标准实验教科书·化学(必修)第一册[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2019.

[11]王祖浩主编. 普通高中课程标准实验教科书·化学(必修)第一册[M]. 南京: 江苏凤凰教育出版社, 2019.

[12][14]杨玉琴, 倪娟. 学科核心素养视域下的教学目标: 科学研制与准确表达[J]. 化学教学, 2019, 384(03): 5~9.

[13]房喻,徐端钧主编. 普通高中化学课程标准(2017年版)解读[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018: 171.

[15]杨玉琴, 倪娟. 深度学习: 指向核心素养的教学变革[J]. 当代教育科学, 2017,(8): 43~47.