高一学生“氧化还原反应”观念结构的调查研究

2020-06-11吴微邓峰伍春雨王西宇

吴微 邓峰 伍春雨 王西宇

摘要: 基于化学基本观念的内涵层次发展了观念结构评价框架,以流程图法获取高一学生“氧化还原反应”知识结构为评价对象,重点探查了高一学生“氧化还原反应”的观念结构,结果表明: (1)学生头脑中形成的化学基本观念呈现单观念与多观念组合并存的特点,但各观念尚处于浅层次,横、纵向发展不均衡;(2)学生氧化还原反应知识结构变量与观念结构变量存在显著相关,知识结构的整体水平越高,越有利于观念结构的形成;(3)学生头脑中已形成氧化还原反应观念结构,各观念是以“模型观”为核心相互联系,实现结构化。据此对高中氧化还原反应的教学及其研究提出相关建议。

关键词: 学科基本观念; 观念结构; 氧化还原反应; 流程图法

文章编号: 10056629(2020)05002907

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

化学反应(包括氧化还原反应)是高中化学六大核心概念之一。氧化还原反应统整四大基本反应、离子反应、电化学、热化学、化学实验和计算、无机和有机化合物,其重要性是不言而喻的[1]。当前的国内外研究者大多是关注于氧化还原反应的教学研究,借助教材分析与调查研究说明: (1)该主题存在的概念数目较多,概念间常存在辩证统一的紧密联系[2,3];(2)宏观、微观、定性、定量各维度不断切换,对学生认知产生挑战;(3)该主题蕴含了较为丰富的学科基本观念,适宜开展“观念为本”的教学[4]。但实际研究仍存在一些不足。首先,虽然理论研究已经指出“变化观”“微粒观”“守恒观”等化学基本观念对于学生氧化还原反应学习具有重要指导作用,但仍然缺乏实证研究支持;其次,当前研究虽提倡“观念为本”的教学却仍主要采用纸笔测试的方式,依据学生对具体题目的回答情况评价对学生观念水平进行間接测查,未体现出与“知识为本”的教学评价方式在本质上的差异。

蔡今中提出认识结构的测量和表征主要包括已经获得的知识以及知识之间的联系并采用流程图法获取了学生关于科学学习的知识结构特征[5]。相继地,周青、黄元东等将流程图法应用于化学认知结构测量中,揭示了学生关于某一化学主题的知识结构特征[6]。化学基本观念与具体知识之间又存在紧密联系,化学核心概念及其涵盖的具体知识是形成化学基本观念的基础和源泉;同时化学基本观念赋予具体知识一定的能动性和灵活性,使化学知识能够发生迁移和应用[7]。因此,学生关于某个主题的知识结构特征就可以作为判断其观念水平的基础。

本研究采用流程图法揭示学生关于“氧化还原反应”的知识结构[8],并重点依据化学基本观念对具体知识学习的“指导性”和“统摄性”作用发展观念结构评价工具,“自上而下”分析学生的知识结构以得出其观念结构,为“观念为本”的教学提供支撑,促进学生进行有意义学习。

2 研究对象和方法

2.1 研究对象

本研究采用方便取样的方法,选取广州市某普通高中高一年级学生(共30人)为研究对象。这些学生已经基本完成必修1的学习,在第二章第三节“氧化还原反应”中学习了基础知识,并通过金属及其化合物、非金属及其化合物的学习加深了对于氧化还原反应的理解,因而关于这一主题的学习具有一定的时长,具备一定的知识迁移与运用能力,可以形成相应的化学基本观念。

2.2 研究方法

“流程图法”可在近乎自然的状态下同时获得被试者的思维顺序以及思维的组织结构特征。采用流程图法可以以最小外部干扰的方式引出学生的知识结构,使结果更贴近学生的真实认知,具体操作步骤如下。

第1步: 引出知识结构。根据Anderson和Demetrius访谈法[9],对30名被试进行访谈。访谈问题主要包括: 关于“氧化还原反应”你能想到哪些重要的知识点或者概念?你能否将以上你所说的知识叙述得再详细一点?你能否说出这些知识之间有什么联系?

三个问题在由访谈者提出时不要加任何提示性语句,同时采取录音的方式对受访者的叙述进行记录。在学生对这些问题的回答被录音后,要求他们立即听取录音,并对录音内容进行补充,这一过程称为“后置听力阶段”。后置听力阶段同样采取录音的方式进行记录,前后两段录音作为知识结构表征的依据。

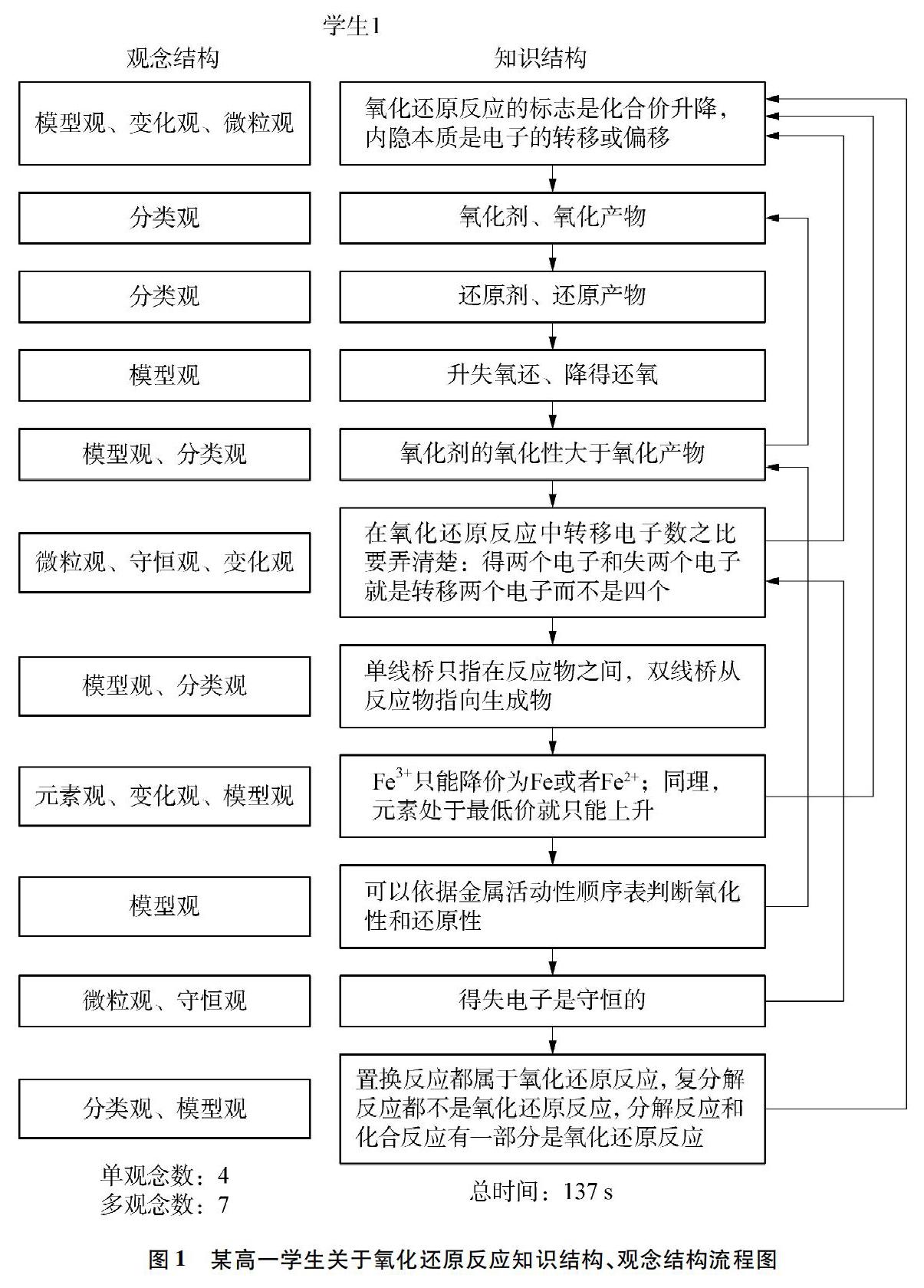

第2步: 表征知识结构。将每位被试者的语音转录为文字,按照知识的叙述顺序依次用线性箭头连接,同时用回归箭头连接前后叙述有逻辑关系的内容,然后注明访谈所用的总时间(整个录音期间排除研究者提问,剩余的全部时间,单位为秒),最终得到每位学生关于“氧化还原反应”认知的流程图[10],见图1知识结构部分。

第3步: 表征观念结构。由于观念的内隐性,学生观念结构的测查实施不易。借助于毕华林、卢巍[11]等人提出的化学基本观念的内涵层次、化学核心素养[12,13]中对于“变化观念”“模型认知”等观念的水平要求建立起“氧化还原反应”观念结构评价框架(见表1“观念”及“水平”),据此框架分析每位学生关于“氧化还原反应”的知识结构得到其观念结构。例如,学生描述氧化还原反应的本质是“电子的转移或偏移”时,可以体现其认识到宏观物质是由微观粒子构成,并且从微观粒子变化的角度揭示宏观物质变化的特征,符合“微粒观”第1水平和“变化观”第2水平的要求;当学生能准确描述“氧化还原反应的特征是化合价升降”这种变化规律时,体现其能总结物质变化的共性并将其以知识模型的形式储存在大脑中,符合“变化观”第1水平和“模型观”第2水平的内涵。因此,在学生的知识结构中如果存在“氧化还原反应的标志是化合价升降,本质是电子转移”就可以说明其观念结构中“模型观、变化观、微粒观”的形成。

为了确定互评信度,随机抽取50%的样本数据,由该领域的一名教育专家及本课题成员之一依据以上步骤对转录后的数据“自上而下”地进行处理分析,并达到95%的一致性;其余不一致的部分由笔者进一步讨论直至达成共识,最终得到高一学生关于氧化还原反应知识结构、观念结构流程图(见图1)。

3 结果与讨论

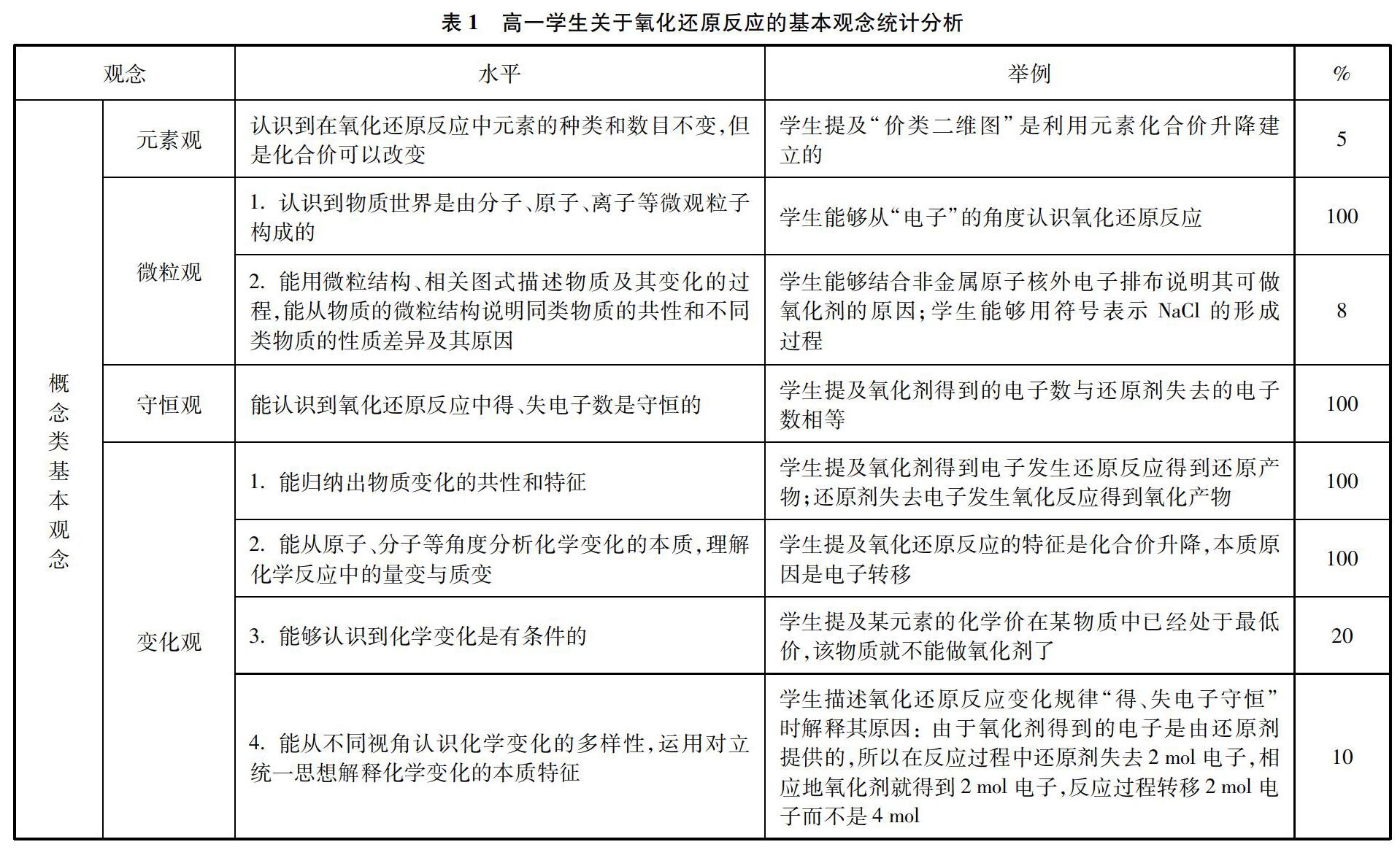

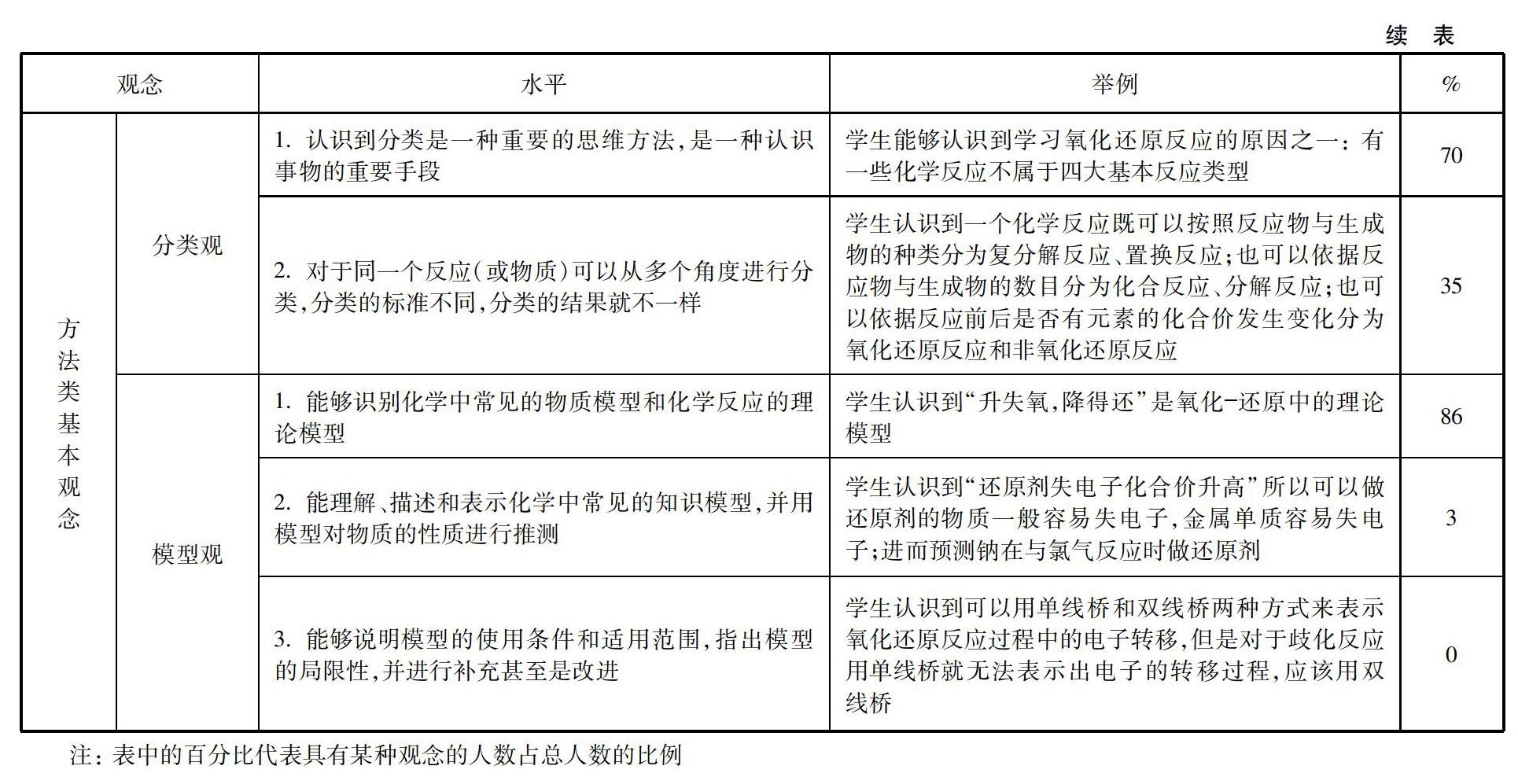

3.1 “氧化还原反应”观念水平分析

以“高一学生关于氧化还原反应观念结构评价框架”为评价标准,以学生关于氧化还原反应的知识结构为评价对象,测查学生关于“氧化还原反应”的观念水平:

(1) 对于不同化学基本观念,学生观念结构呈现横向发展不均,概念类基本观念的体现优于方法类基本观念(见表1)。概念类基本观念的体现与学生基础知识的掌握情况密切相关[14]。因此,该结果说明借助于教师的讲解,绝大多数学生都能够掌握氧化还原基础知识并将其准确表达出来,但对于氧化还原中的规律方法仍然是“死记硬背”,缺乏真实感悟和体会,因此记忆时间短,表述不准确[15]。

对于概念类基本观念,几乎所有学生的观念结构中都有体现微粒观(100%)、变化观(100%)以及守恒观(100%),但仅有2位学生能够准确地站在“元素”的角度对物质及其变化进行阐释,这可能是由于高一学生对于“元素”“原子”“电子”“离子”等概念的理解不清晰导致的[16],此外在访谈阶段有部分学生用“离子”代替“电子”描述氧化还原反应本质,这一现象也可以说明这一点。

(2) 对于同一观念,学生观念结构呈现纵向发展不均,在“微粒观”“变化观”“分类观”“模型观”的不同水平上表现不同(见表1)。例如,对于微粒观的第一水平(100%),绝大多数学生是借助于“氧化还原反应的本质是电子转移”这一知识点得以体现,但对于微粒观的第二水平: 能用原子结构示意图揭示电子转移本质、用单线桥或双线桥表示电子转移过程的学生仅有8%;对于模型观的第一水平(86%),绝大多数学生是借助于“升失氧还、降得还氧”总结性的口诀得以体现,但是对于模型观的第二、三水平涉及到: 利用观念对知识进行迁移运用、补充完善模型等要求时,学生几乎无法完成。学生这种觀念结构在不同水平呈现出的“断崖式”变化可以说明: 学生此时形成的是浅层次的,不能脱离具体知识的初级化学基本观念。

3.2 “氧化还原反应”观念结构分析

首先,对每位学生观念结构中单观念数、多观念数进行统计,并用SPSS24.0计算其均值(见表2),结果表明: 学生头脑中基本观念以单观念、多观念组合等形式存在,但单观念数与多观念组合数差异不大。

其次,对不同种类的多观念组合进行统计分析(见表3),结果表明: 学生关于“氧化还原反应”的观念结构中,概念类基本观念[17]相互作用,形成微粒观守恒观(7次)、元素观变化观(3次);同时,两种方法类基本观念[18](模型观分类观)组合的形式在学生观念结构中体现得更为明显。这说明,学生头脑中的化学基本观念开始出现联系与整合,有结构化的趋势;除此之外,微粒观模型观、变化观模型观、微粒观变化观模型观、微粒观守恒观模型观等知识类观念与方法类观念整合出现的多观念组合也可以证实知识的结构化使得思维方法也形成网络,且两者之间存在密切联系[19]。

最后,依据表3绘制高一学生关于氧化还原反应的观念结构图(如图2所示,其中箭头的粗细程度用来代表箭头连接的各观念间联系的紧密程度),结果表明: 学生所形成的“氧化还原反应观念结构”是以“模型观”为核心建立起来的,这说明学生在氧化还原反应的学习过后,模型观指导了学生对于绝大部分知识的回忆,也从侧面证实了学生观念横向发展不均的结论。

3.3 知识结构变量对观念结构变量影响分析

依据以下维度(见表4)对知识结构、观念结构各变量进行统计,利用SPSS24.0对知识结构中的广度、丰富度、整合度、灵活度、信息检索率、单观念数、多观念数等变量进行相关分析,结果如表5所示。

高一学生关于氧化还原反应知识结构中,广度与丰富度、整合度、灵活度之间显著相关(p<0.01),说明学生头脑中关于氧化还原反应的知识点越多,知识之间的网络联系就越丰富,概念结构的整体性与系统性越强,在一定的环境刺激下越容易回忆起更多的知识,这也与周青[21]等对于高一学生关于氧化还原反应知识结构变量的相关分析结果一致。同时广度、丰富度以及整合度也与观念数之间显著相关(p<0.01, p<0.05),学生知识结构的整体水平越高,相应的对知识点的描述所能体现的观念数目就越多,这也符合毕华林等提出的具体知识与基本观念之间存在紧密联系[22]。

4 结论与思考

通过调查30名高一学生关于氧化还原反应的知识结构,本研究发现以下三个主要的结论: (1)学生头脑中形成的化学基本观念呈现单观念与多观念组合并存的特点,但各观念尚处于浅层次,横、纵向发展不均衡;(2)学生氧化还原反应知识结构变量与观念结构变量存在显著相关,知识结构的整体水平越高,越有利于观念结构的形成;(3)学生头脑中已形成氧化还原反应观念结构,各观念是以“模型观”为核心相互联系,实现结构化的。笔者对认知结构相关研究提出以下建议:

在理论研究方面,研究者可能考虑赋予认知结构测查新的内涵,即认知结构测查可以包括知识结构与观念结构的同时测查。受Hammer与Elby[23]关于“认识论架构(Epistemic framing)”研究的启发,笔者相应地提出“概念架构(Conceptual framing)”用以描述这一新内涵,具体可以理解为个体对化学概念(或原理)及其承载的学科基本观念的一种框架性、结构化的认识,主要原因如下: (1)依据毕华林、万延岚等学者对于知识与观念间关系的论证,学生在化学学习的过程中会以概念为基础不断建构,最终形成对学科知识、学科观念以及二者之间关系的结构化认识[24]。(2)本研究也提供了实证支持——高一学生关于氧化还原反应知识结构中知识、观念以及二者之间的关系均呈现结构化特征。(3)胡玉华等学者[25]提出哲学思想、学科观念、核心概念以及基础知识之间的关系呈现为“金字塔”架构,其中学科观念是对核心概念和基础知识进行概括、提炼、升华而形成的,即个体头脑中学科观念、核心概念以及基础知识的关系也呈现框架性。

需要说明的是,本研究亦存在如下局限性。一方面,基于方便取样,本研究选取广州普通高中高一某班级学生进行测查研究,样本不够具有代表性。另一方面,本研究为定性与定量相结合的研究,由于样本数相对较少,可能不能涵盖所有观点。因此,后续研究可考虑扩大范围进行分析,使研究结果与结论更具有可迁移性与概括性。

参考文献:

[1]Ahmad B. The Effectiveness of teachers use of demonstrations for enhancing students understanding of and attitudes to learning the oxidationreduction concept[J]. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2017, 13(3): 556~570.

[2][4][20]李铭. 基于观念建构的高中化学概念原理复习的教学研究[D]. 石家庄:河北师范大学, 2018.

[3]Pamela J, Garnett, David F, Treagust. Conceptual difficulties experienced by senior high school students of electrochemistry: Electric circuits and oxidation‐reduction equations[J]. Journal of Research in Science Teaching, 1992, 2(1): 29.

[5]Tsai C C, Huang C M. Exploring students cognitive structures in learning science: a review of relevant methods[J]. Journal of Biological Education, 2002, 36(4): 163~169.

[6]Zhou Q, Wang T, Zheng Q. Probing high School students cognitive structures and key areas of learning difficulties on ethanoic acid using the flow map method.[J]. Chemistry Education Research & Practice, 2015, 16(3): 589~602.

[7][24]畢华林, 万延岚. 化学基本观念: 内涵分析与教学建构[J]. 课程.教材.教法, 2014, 34(4): 76~83.

[8][21]周青, 闫春更. 化学认知结构的测量[M]. 北京: 科学出版社, 2017.

[9]Anderson O R, Demetrius O J. A flowmap method of representing cognitive structure based on respondents narrative using science content[J]. Journal of Research in Science Teaching, 2010, 30(8): 953~969.

[10]王婷婷,周青,李晔. 高中生氧化还原反应认知结构的调查[J]. 化学教育(中英文), 2016, 37(19): 31~37.

[11][22]毕华林, 卢巍. 化学基本观念的内涵及其教学价值[J]. 中学化学教学参考, 2011, 40(6): 3~6.

[12][14][17][18]中华人民共和国教育部. 普通高中化学课程标准(2017年版) [S]. 人民教育出版社, 2018.

[13]吴星. 对高中化学核心素养的认识[J]. 化学教学, 2017, 39(5): 3~7.

[15]周仁鸽. 论化学概念的结构与教学组织——以“氧化还原反应”为例[J]. 化学教学, 2014, 36(10): 13~16.

[16][19]毛东海. 统筹知识、方法和观念三层面教学内容的教学设计——以“高二氧化还原反应专题复习”为例[J]. 化学教学, 2016, 38(3): 49~53.

[23]Hammer D, Elby A. Tapping Epistemological Resources for Learning Physics[J]. Journal of the Learning Sciences, 2003, 12(1): 53~90.

[25]胡玉华. 生物教师学科知识结构评价研究[M]. 北京出版社,2011(6): 16~17.