德育与心育深度融合的心理主题班会创新实践

2020-06-09梁红

梁红

[摘 要]心理主题班会的设计思路及其实践来源于主题班会和团体心理辅导活动课的整合,将心理健康教育和学生德育工作的理念深度融合,其融合点在于“育德育心,育心养德”。心理主题班会的设计尊重学生生命成长规律和心理发展规律,教师通过开展多种形式的教育活动,将心理教育与学校德育相结合、将心理学知识与游戏体验相结合,让学生在集体活动中找到自我和展现自我。学生的参与由被动变为主动,由“你应该这样做”变为“我要这样做”,产生发自内心的自愿参与动机。这样,教师在体验中充分开发学生的心智潜能,在培育学生健康身心素质的同时,培养学生正确的情感态度与价值观,实现教学的三个维度,从而为学生的终身发展和学校完成“立德树人”教育的根本任务奠定良好基础。

[关键词]心理班会;创新;实践

[中图分类号] G635 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2020)18-0001-02

“把立德树人作为教育的根本任务,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”,这是党的十八大报告首次提出将 “立德树人”作为我国教育的根本任务,同时,也是对“坚持育人为本、德育为先”十七大教育理念的一个深化,明确教育改革今后的发展方向。“教育学生要诚实、正直、谦虚、宽厚、有同情心,活泼、开朗、勇敢、坚强、不怕困难、有毅力、不任性、惜时守信、认真负责、自尊自爱、积极进取”这是中小学德育大纲第九条的内容,也是学校德育研究的理论价值和实践价值。树人先立德,培养学生的优秀品德先要塑造他们健全的人格,健全的人格要从培养健康向上的心理品质做起。根据教育部《中小学心理健康教育指导纲要》指导精神,中小学心理健康教育应该立足于提高中小学生心理素质,促进其身心健康和谐发展,进一步加强和改进中小学德育工作,全面推进素质教育。

主题班会是中小学德育工作的重要组成部分,班会课不仅体现了德育工作的目标,更体现了不同的管理思想,是中小学德育工作的重要载體。但是,长期以来,学校开展的主题班会课过多关注“德育”,关注学生行动的“对”与“错”,即思想是否“进步”,而忽略了学生真正的心理感受。教师只有让学生从内心深处去认识和接受事物,才能触动其灵魂,才能让德育真正走进学生的心灵,产生内在的驱动力,从而让其形成正确的人生观和世界观。学校心理主题班会的构建关注学生的心理健康教育,尊重学生的身心发展规律和个性发展特点,顺应人的健康发展。因此,将心育与德育深度融合,探讨心理主题班会模式就是要改变传统班会课中教师说教、讲理、指令性单一和枯燥的德育方式,及时解决学校德育工作所遇到的瓶颈问题。这是学生身心健康成长的需要,是全面推进素质教育的必然要求。

一、心理主题班会的开展具有理论意义和实践意义

研究心理主题班会的初始构思源于积极心理学理念和美国简·尼尔森教育博士创立的正面管教理论及工具。简·尼尔森教育博士提出,开展对孩子的教育要懂得孩子的内心世界,要在团队的活动体验中培养孩子的积极情感。在心理主题班会实施过程中,上海师范大学心理学教授、博士生导师卢家楣先生的情感教学心理学为我们提供了理论依据。卢教授从学校教学活动中认知和情感两条信息回路交互作用的背景上,系统阐述利用情感因素优化教学的心理学原理,为转变教学观念,倡导以情促知、以知增情、情知并茂,以利于学生个性全面、和谐、健康发展的教学,提供心理科学依据。

开展心理主题班会,教师一方面深入展现情感现象的特性、功能,充分展示其在增强学生学习动力、兴趣、效率,陶冶情操,完善个性,全面优化教学效果方面的积极作用;另一方面又深入探索情绪、情感和情操发生及形成的心理机制,寻求控制情绪和培养情感、情操的途径。因此,班主任的工作最亲近学生,自身的情感和人格魅力最容易感染学生。作为心理主题班会的主导者,心理主题班会比传统的班会课更加容易吸引学生投入活动中,并且,他们能很快帮助学生在活动中体验、感悟和升华。

心理主题班会的研究与实践近年来在上海、杭州等地中小学校中已取得了较好的成效,为我们提供了经验借鉴。如上海市七宝中学名师、高级心理教师杨敏毅老师编写的《学校团体心理辅导课与心理班会教程》成为心理教师继续教育的教材,很受大家欢迎。但在实际教学中仍然存在不少问题值得我们去思考和探究。

学校以心理主题班会为主要载体,通过开发、研究、实施心理主题班会校本课程,力图将“心育”寓于德育过程中。总结经验、积累方法、整合资源等方面的创新,让学校德育工作更加贴合学生现实生活、思想实际、思想道德需要,实现文化治德、体验立德、认知启德的教育目的,引导学生在心育实践中提升自身道德修养和文化修养,具有实践意义。

心理主题班会的特点在于改变传统的班会课形式,创设学校心理主题班会新模式,形成特色校本课程和创新心理主题班会校本教材,具有创新性和推广价值。在研究中,将心理健康教育理念,特别是将情感教学心理学理论运用于主题班会活动中,构建新型心理主题班会活动模式,符合习近平总书记提出的“立德树人”教育基本任务的要求,具有时代意义。

二、心理主题班会的研究总体思路和框架

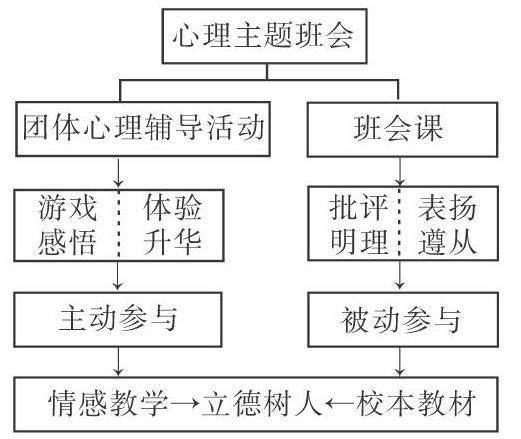

笔者在长期的中小学心理健康教育研究中,将心理健康教育和德育深度融合,创设学校心理主题班会,将它作为班级文化建设的重要途径,取得了一定的效果,并在推广中不断总结和提升,为广大教师,特别是班主任工作提供了较好的经验。开展心理主题班会的思路和机构框架如下。

心理主题班会的设计思路来源于主题班会和团体心理辅导活动课的整合,将心理健康教育和学生德育工作的理念深度融合,其融合点在于“育德育心,育心养德”。心理主题班会的设计尊重学生生命成长规律和心理发展规律,教师通过开展多种形式的教育活动,将心理教育与学校德育相结合、将心理学知识与游戏体验相结合,让学生在集体活动中找到自我和展现自我。学生的参与由被动变为主动,由“你应该这样做”变为“我要这样做”,产生发自内心的自愿参与动机。这样,教师在体验中充分开发学生的心智潜能,在培育学生健康身心素质的同时,端正学生的态度与价值观,从而为学生的终身发展奠定良好基础。

心理主题班会的活动形式应该成为中小学德育工作的重要载体,也是班级管理工作中的一个重要环节和有效形式,班主任承担着策划者和组织者的重要角色。心理主题班会是根据学生身心发展特点,围绕学生关注的一个热点问题形成专题,在班主任的组织和指导下,运用心理学理论和技术开展的班级团队活动。心理主题班会的特点:心理主题班会运用心理健康教育的理念和理论,在班会课中渗透心理学原理,发挥班主任以人为本的教育意识,运用团体辅导、角色扮演、心理剧、心理活动体验等方法倾听学生心声,为学生排解暂时的心理困惑。心理主题班会具有针对性和时效性,更贴近学生,促使学生主动地接受,得到心靈的感悟和升华,更加有利于创设良好的班级环境,促进班级的长足发展。

我们所讲的学生的道德行为问题往往是心理问题引发的,教师需要及时化解学生的心理问题,将学生的不良行为扼杀在萌芽状态。然而,一个学校的心理教师在实际工作中无法面向全校每名学生,无法都进行面对面的个体心理辅导,也无法及时关注所有学生存在的心理问题而一一进行疏导。心理主题班会的开展面向全体学生,常规化开展是一个很好的渠道,它需要班主任较好地掌握心理学理论和具备丰富的管理经验,承担心理主题班会的实施重任。笔者在多年的实践中,发现不少班主任能够自觉学习心理学理论知识并运用于班级管理中。特别是在实践过程中,不少班主任将团体心理辅导课和班会课融合在一起,推陈出新,初步探讨出学校心理主题班会的活动策略,为建成高素质班主任专业队伍打下良好基础。

综上所述,中小学生正处在身心发展的重要时期,随着生理及心理的发育和发展、社会阅历及思维方式的变化,特别是面对社会竞争的压力,他们在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面,会遇到各种各样的心理困扰或问题。随着国家义务教育均衡发展工作向优质均衡发展迈进,“德育”与“心育”的教育模式更加需要通过有力的载体进行实践,学校的心理主题班会课活动策略需要进一步拓宽形式,丰富其内涵。教师只要坚持不懈地朝着立德树人的正确方向前行,心育之花就会在德育之路上绽放。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.中小学心理健康教育指导纲要[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2] 卢家楣.情感教学心理学原理的实践应用[M].上海:上海教育出版社,2002.

(责任编辑 黄 晓)