简论永乐朝开科状元曾棨的散体文

2020-06-08顾宝林贺仕莲

顾宝林,贺仕莲

(1.井冈山大学人文学院,江西 吉安343009;2.莲花县城厢中学,江西 萍乡337100)

曾棨(1372-1432),字子启,号西墅,明吉安府永丰县龙潭 (今佐龙乡曾家村) 人。 永乐二年(1404)甲申科进士状元,官至少詹事,宣德七年(1432)卒,享年61 岁,赠礼部左侍郎,谥襄敏。 著有《西墅集》等。

曾棨所存文集版本,主要有《四库存目丛书》集部30 册存《刻曾西墅先生集》十卷,这是明万历十九年(1591)由永丰县知事、浙江德清人吴期炤所刻本,是目前曾棨文集相对容易见到的版本,也是作品数量最为集中的版本。 另有《巢睫集》五卷单行本,北京图书馆据明成化七年(1471)张纲刻本影印出版古籍珍本丛刊本。从其目录看,是曾棨诗歌的一个选本, 约200 余首。 此外尚有一卷本《曾状元集》, 有国图藏明嘉靖隆庆间 (1522-1566)俞宪辑《盛明百家诗》刻本,清又有覆刻本,名《曾子启先生诗集》一卷,收诗117 首;一为国图藏《曾西野先生集》十卷卷首一卷,清乾隆十五年(1750)曾棨后裔永丰曾光祖刻本。

曾棨有“江西才子”之称,以文章起家,也以文章为擅长, 终其一生主要充当秘阁文学侍臣的角色,因而为文章是曾棨一生的主要业务,也是他一生的价值所在。 长期以来, 曾棨得不到学界的关注, 有关的文学作品和学术思想的研究成果更是寥寥。 据明人评价,曾棨的文学才能还是较高的,如杨士奇评道:“(其文)如源泉浑厚,沛然奔放,一泻千里;又如园林得春,群芳奋发,组秀烂然,而部分整饬赋咏之体,必律唐人。兴之所至,笔不停挥,状写之功,极其天趣。他人不足,己恒有余。四方求者,无问贵贱,日集庭下,靡不酬应。一时文人所作碑、 碣、 记、 序、 表、 赞、 传、 铭、 诗、 赋, 流布远迩”[1](P4-5)。杨士奇的赞誉虽不乏夸饰成分,但曾棨才思之敏捷、文体成绩之影响还是可以想见。

从文学创作的视角观察, 曾棨作为明前期永乐朝台阁官僚与文人,侍奉皇帝、备文学顾问是其主要的职责, 因此他书写的文章大部分属于应制之文,思想情感与审美价值不大。然而若以此一味认为曾棨“大量创作应制诗, 以诗歌点缀太平盛世”[2](P111)则亦为偏颇。 事实上,曾棨为文应制之余,不少作品也带有一定的文学情感和审美质素,甚至闪耀着学术思想之光,比如部分诗歌和散文。

曾棨现存文集以诗歌数量为多, 在师法渊源上被认为“不减昆体,绝似唐人”[3](P137)。 而就散文而言, 曾棨之文恰恰生在明代前期的台阁文风之中, 尤其是深受前状元、 台阁重臣胡广文风的影响,创作上不免带有宏大其势、服务政治的痕迹和平和温厚的行文风格,不过即使如此,亦可见其文学才情与学术思想之一端。

一

曾棨的散体文留存不多,《西墅集》中仅有记、序、志、铭共21 篇,相对数百首的诗歌而言,其量甚少, 这也正是明代前期永乐朝台阁文人在文体运用上与稍后的以“三杨”为代表的“台阁文”文体上的差异。[3](P129)。 相较而言,其间记体文尤为多。曾棨的儒学思想和文学观, 以及对故乡永丰的桑梓情怀等思想情感和写作特色, 均可以在这些篇幅较长的散体文中得以窥见。

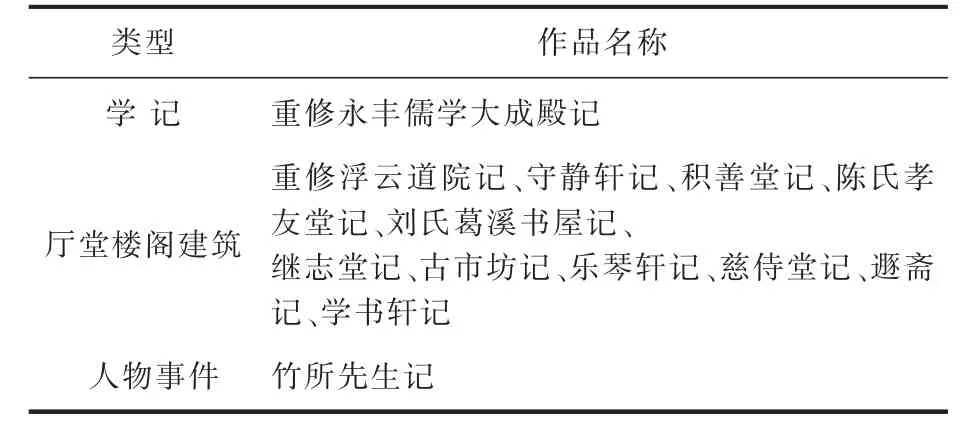

这里所谓的记体文,是指以叙事、记事兼及议论为主的文体,范围几乎包括了传状、碑志、序以外的散体文。 曾棨的记体文具体内容大体分为三类:亭台楼阁建筑记、人物事件记以及阐发义理的学记文,共13 篇,至于游览山水记、图画器物记等在《西墅集》中缺失,或者作者以之转换到诗歌中。另外,必须留意的是,这些记体文基本上都关涉曾棨老家永丰的人与事。 曾棨不厌其烦地接受老家永丰人的请托为文, 在一定程度上也反映了他的桑梓情怀。 具体篇目如下简表:

曾棨的儒学思想和学识,可以从其《重修永丰儒学大成殿记》[1](P193)得以窥见。

该文首先指出重修儒学大成殿的背景:“国家混一,海内首建大学,诏四方郡县,皆设学校。于是自京师,以至海隅缴塞之地,莫不熏涵于诗书礼乐之教,蔼然唐虞三代之风,何其至哉!”每个新王朝建立之初,都有补充人才、重建礼教的迫切任务,补充人才是因为经历新旧更替人才损失严重,重建礼教是为整顿政治和社会秩序的需要。 明代洪武、永乐年间莫不如是。

因此第二段曾棨接着说:“今上皇帝嗣承大统,锐意文治,即位之初亲幸大学,令诸儒讲说经义,赐宴赐衣,恩礼隆洽。 继命儒臣纂修《性理大全》之书,颁行天下,以嘉惠学者,德至厚也。 由是居师儒者,益思有以尽其职;为弟子者,益思有以成其学。呜呼,盛矣哉。”曾棨深情地回顾了成祖朱棣上台后对儒教的重视,对儒官的恩重,由此也促使为儒者尽责尽职,为弟子者尽心力学。其中必须留意的是, 朱明王朝前期重新将南宋晚期以来确立的官方统治哲学程朱理学当成儒教治国之本,朱熹的《性理大全》被当成了教科书,儒官的部分责任便是解读阐释《性理大全》,以便为皇家意识形态服务,为社会所接受认可。

指出兴学校、设礼教的重要性之后,曾棨笔锋一转开始叙述永丰大成殿重修之由来及过程:“永丰之学在县治之西南,临乎恩江。其地亢爽而清旷……今教谕清源张忠宾、 训导汾阳叶余忠既职教事,顾瞻殿庭则慨然曰:‘庙圮且陋,何以称朝廷兴学意哉!此吾党责也。’即相与白之县令太原吴公,将协谋而新之。佥言既同,龟筮毕协,而诸生陈硕、夏英辈与邑贤达士亦莫不输资效力,以赞其成。经营图为,弗克就绪。 未几,监察御史金华朱公(孟规)来莅兹土。首谒庙学,视其敝坏,退而叹曰:‘吾受任出宰百里,盖为治斯民也,而治民之本实自吾夫子出。今夫子庙貌若此,何以胜治民之寄乎!’乃访之师儒,议与前合。于是市材鸩工,悉撤其旧,易之以美材,甃之以坚甓,卑者竦之,隘者扩之。像设有严筵,几有秩,丹漆照耀,焕乎一新,诚乡邑之盛美,儒林之伟观也。 经始永乐辛丑秋九月九日,落成于十月初二日。 ”

第三, 曾棨接下来交待此文的写作缘起:“既毕,工乃砻石,请书其事。将刻之,惟学校王政之所先,故古之言治者必曰:谨庠序之教洪,惟圣朝右文崇道,益修学校之政。 而永丰故诗书邹鲁之邦,民多文秀而好学,矧今复得良有司贤师范,以敬承上之所以敦教励学之意,相与振起而作新之。永丰之士,又何其幸欤! 虽然,士之游于此者必将求乎圣贤大道之要, 衡明于日用彛伦之理, 乃所以为学。 若徒矜其记诵,炫其文辞,以汲汲焉于仕进之途,抑末耳。予世家于此,且尝游学其间,则与其请也,乌得不具尽其实而乐道其成焉。 ”

曾棨指出,永丰本为诗书礼仪之乡,士民多秀而能文,现在上重视儒家教育,以便教导民众敦品励学,永丰非常幸运迎来了振作更新的机会。曾棨还认为,学习的功夫要花在求圣人之道上,而不是简单地背诵文辞而奔进求仕。由此可见,曾棨是反对将求学当成仕进这一功利目的的, 强调真学问在于明日常伦理,在于向古之圣贤靠拢。

曾棨对于家乡永丰县重修大成殿是非常感到欣慰的, 也因此觉得自己为之撰写记事之文义不容辞。

显然, 曾棨该文属于学记文。 张德建先生指出:“明代前期的学记文是在广兴学校、 严守理学和国家教化主张下进行的,故推尊朱子,但理学思想却没有得到充分阐释, 这是因为官学化后的理学基本上让位于国家政治, 让位于国家政策的宣讲,而这是不需要证明的。因而前期学记文以记述为主,而不像宋人学记以论述为主。 ”[4]曾棨的这篇学记文也是以记述为主,其间提及朱熹的《性理大全》,但没有作介绍和阐发,或许正如张德建所谓,程朱理学已经被当然地当作官方统治哲学了,不再需要大肆宣扬, 在国家政策的推行面前已经退居其次,毕竟朱子之学时时刻刻可以感受到,已经深入社会各阶层, 而国家政策的宣扬和践行是带有运动性质的,具有时效性特征。

张德建还指出:“以记述为主的学校记有稳定的文体结构,是一种典型的超稳定型文体,文中绝少有个人性情的表现, 而更多地表现为理学官方化后的集体意识形态。由于意识形态的固化,导致这类文章结构的固定,主要是记叙,包括以下几个方面的内容:学校修建原因、过程、参与主持人员、土地及资金来源、写作缘起、学校建筑描述等。”[4]曾棨的这篇学记基本上按照这几块展开, 只是对于修建原因及过程,以及写作缘由交代较详细,篇幅较多,至于其他资金、参与人员等一笔带过。

曾棨对于重修儒学大殿的记叙, 可以看出他对儒学教育的基本态度。 曾棨能够充分认识到国家设学校的重要意义, 并且把它上升到国家政治层面,借用监察御史朱公的话来说就是“治民之本实自吾夫子出”,即利用儒学来教化民众,倡导以儒学教育来治理管理百姓, 这是古代各地兴建文庙的重要原因, 当然亦见曾棨的持以贯之的重视态度。

当然,从行文风格和内容细看,曾棨这篇学记文也带有台阁文色彩。按罗宗强先生的说法,台阁文学思想特点之一便是“传圣贤之道, 鸣国家之盛”[5](P129), 文学为政治服务, 本身的文学特质弱化。显然曾棨本文前二段亦不乏这样的表述目的,如“礼乐之教蔼然唐虞三代之风, 何其至哉”“呜呼,盛矣哉”等语句,大肆礼赞洪武永乐以来明代大兴儒学教育的盛况,便是台阁文学的重要特征,充分反映曾棨台阁文人的身份属性。

二

曾棨属于台阁文人群, 这一身份促使他的文学作品难免带有台阁文学的色彩,但也并非全部。比如他的厅堂楼阁建筑记,虽数量不多,但有的写来也别有意趣,为文简练,风格平和温厚,可堪一读。 如《刘氏葛溪书屋记》:

永丰距邑治西北十余里曰“阳山”,磅礴秀拔,世传仙翁葛玄尝炼药于山中。 有泉焉,泓渟涵蓄,潨然下流,引而为溪,经县城之西南,入于恩江。溪之名盖以仙翁而得也。其西则刘氏之族居之。刘氏为吾邑衣冠之望, 宋之世有雅臣者, 以明经举进士,声誉赫然。 自时厥后,诗书相承,弥远弥盛。 今其裔孙韫韶,聪明醇厚,自少有志于学,好聚书,购之不计其资,积久充轫,乃筑室于所居之旁而名之曰“葛溪书屋”。其东北虽密迩阛阓,而高薨画栋出粉埃而凌风雨,轮蹄喧嚣之杂,邈乎其不相闻也。西南深池弥鸿滉漾,天光云影浮动几席,夫子之墙相去咫尺,弦歌之声旦暮相接。韫韶日藏储游息其间,宾朋过从辄相与弦琴赋诗以为乐,悠游怡愉,洎然无所系累,盖不惟有以自适,与之游者亦未有不喜其胜而乐之者也。

今年予以扈从还,韫韶谒予征文以为记。 惟昔在乡校时,与其伯仲交游相好。 间曾一造其居,必为之徘徊留憇, 爱其地幽而景盛, 可相资以成学。 矧韫韶久处于兹,穷烟景之奇观,探简册之奥义,以涵泳乎仁风化日之时者,宜其乐之不厌而惓惓焉,思有以志之也。虽然古之人,藏书有楼,读书有台,他如精舍山房之类,不可胜数,然皆因其人而后显。由是观之,葛溪书屋,其将待韫韶而显乎?姑以记之。[1](P197-198)

文章的第一层意思交待葛溪取名原因, 并由此引出诗书相承的刘氏家族。 第二层重点介绍了刘韫韶及其书屋的周边环境, 以及刘韫韶以坐拥书屋为乐的人生志趣。最末交待本篇来由,指出自己与书屋有一面之缘, 并对葛溪书屋及其主人寄予厚望,希望他日能够成名显大。

这篇记体文, 寥寥差近五百字中主要讲述葛溪书屋的来历以及本记体文创作因由。 文风自然从容,语句朴诚,与宋末叙事说理的记体文大相异趣。 从表现手段看,全文以记述为主,但末段对于韫韶藏书以屋有志于学作了议论和赞赏,指出“古之人藏书有楼,读书有台,他如精舍山房之类,不可胜数,然皆因其人而后显”的历史规律,真切期望“葛溪书屋”能够“待韫韶而显”。

作为建筑记体文, 一般要在开头交待名称的来历,但在交代方式上,有的采用叙述的方式,比如上篇《刘氏葛溪书屋记》;有的是采用说理的方式,如《积善堂记》[1](P196)一文。 为了解释堂名“积善”的缘由,曾棨开头说道:“天下之物未有不由于积而后成者。 是故四海之大而至于滔天沃日之雄者,细流之所积也;泰山之高而至于凌云摩空之壮者,土壤之所积也。世有祖宗之盛而至于子孙之善继,其家道日殷,人徒见其祥庆之毕臻、福泽之荐致, 而不知其由于先世之积乎? ” 作者为了论证“善”与“积”的关系,从涓涓细流汇成大海、小小土块垒成高山的现实出发, 指出这些高大广深之物均是渐渐累积而成而非一日之功, 由此得出子孙之善也是累世祖宗积攒而下的结果这一普遍规律。 行文至此,曾棨由一般到演绎个体,指出永丰袁氏之家正是这样的一个例子:“吾邑之双源袁氏,世为诗礼名家,积善行义以承厥家。 ”无独有偶,在另一篇《继志堂记》中,作者也先对“继志”背景作了介绍:“宣德己酉,岁当大比。吾永丰滑溪艾氏之彥,名敬,字曰萧者,以《礼经》登南京乡闱魁选。 明年春试于礼部,谒予官舍。 再拜请曰:‘敬窃念先世自宋元以来,簪缨科第代有闻人,故自幼立志于学,期克绍先志,以不坠其家声。 尝揭继志名所居之堂以自警,烦先生一言以记之。 ’”[1](P198)

曾棨的厅堂楼阁记风格大都显得平实自然,温文和厚,仿佛作者淡定从容,在和读者面对面进行交流, 但行云流水般的节奏和字句博雅的表达除了让你感叹作者的才情之高之外, 其文风仿佛还有北宋欧阳修散文平畅自然的特色①关于曾棨文风与欧阳修的关系,作者另有专文讨论之。。史载永乐三年(1405)正月十五日, 成祖选拔胡广、 曾棨等二十九人专学班、马、韩、柳、欧、苏文章。[6](P237)由此看来, 这种记体文风正是深受欧苏文章影响的结果, 当然也是明前期台阁文风普遍的表现特色之一。

曾棨的记体文写作对象基本上都是与永丰有关,反映故乡的人和事始终是他难以忘怀的情怀。除了上述两篇外,比如《古市坊记》开篇写道:“永丰县治之西有下市焉。其地在西坪坊之南、什善坊之北”,而《慈侍堂记》第一句话即是“永丰治西萧氏为邑著姓”,如此等等,不一而足。

三

曾棨散体文的文学成就和思想还表现在一些序铭文。

《一乐堂诗序》——曾棨哲学伦理观的体现。

天下之事其可乐者多矣,然皆可以力致之。故世之有力者,皆足以得其乐。 独孟氏谓君子有“三乐”,而以父母俱存、兄弟无故为一乐者,盖以是乐也,实出于天有,非人力所能致。 人力不能以致之而遂以有其乐,非得于天者厚,能若是乎?

吉水之东方徐居正,其二亲偕老康强眉寿。居正与弟希麟竭力奉养孝敬,克勤而友爱弥笃。佳时吉日,升堂拜庆,亲颜怡悦,鹤发相照;金昆玉季,捧觞称寿,埙篪迭奏,彩衣屡舞。 然则古今天下之乐,又岂复有过于此哉? 虽然世之为人子者,或幸而有得于此, 能知其不能以力致而乐之者, 盖鲜矣。不知其出于天,于是供耰德色,取箒谇语,与夫阋墙紾臂之流相继而作,则将戚戚焉终其身,忧愤愤而弗暇, 夫岂有一饷之乐哉! 居正兄弟笃于孝友,其事亲也能得其欢心,而伯仲之间亦克和协。父父子子兄兄弟弟,居常欣欣然,无不得其乐,其名堂之意岂不称乎!

余于居正虽不及识之, 而进士陈笃学以其所得一乐之诗请余序,故序之。[1](201-202)

这篇诗序与一般人的诗序不同在于通篇没有言及对方的诗歌水平或技巧,而是围绕“乐”字阐发自己的人生处世观。曾棨指出,天下的乐事基本上可以凭努力达到,在此前提之下,凡有心力做事的人“皆足以得其乐”。 接着在抓住孟子提出君子三乐之一的“父母俱存、兄弟无故”话题时,曾棨又指出“盖以是乐也,实出于天有,非人力所能致”,也即强调有的乐事不是人力可以达到的而是出于天意, 然而即使如此曾棨还是申明人力所致的重要性。他认为,有的幸福乐事看起来不是人力做到的而是遂从老天安排得到的, 但实质上也不是老天眷顾得多,而是人力做得好的结果,再次论证强调篇首提出的观点。第二段,曾棨以徐居正兄弟友爱事亲孝友为例,指出“能知其不能以力致而乐之者,盖鲜”的现象,阐述人世乐事有时要顺从自然的现实,否则终身忧愤心有戚戚,哪里有幸福可言呢?这种所谓的知足常乐,按照曾棨的观点归根结底还是出于人力而非天意。曾棨认为父子兄弟“居常欣欣然,无不得其乐”,因此“一乐堂”实际就是一家同乐、一门同乐,徐氏兄弟以之命名,名至实归。曾棨的这种知足常乐、自适其命的看法虽然有一定的局限性, 然而用之观照社会现实人生的确具有实际意义,这也是普遍流行的生存规则之一。

曾棨集中还有不少族谱序, 也可以窥见他的人生态度和谱牒思想。比如在《郭氏族谱序》中,他指出族谱的功用在于“推原其先世之系绪,庶几尊祖敬宗者尚有赖”,而对于编纂谱牒的态度则认为“贵于明校而不可妄引华腴摈斥贫贱,以弃祖宗而诬后世”。曾棨认识到族谱具有推源先世和尊祖敬宗的功用,但也明确反对攀附富贵排斥贫贱,以致弃祖宗诬后世的做法, 提出编辑族谱应持慎重的主张。 而在《鹫溪刘氏族谱序》中,曾棨感叹“历世既远兵燹荐臻, 求能保其先世谱牒久存而弗废者鲜矣”,指出族谱几经兵火和年代冲击影响大部分无法保存原貌的现象。 写于永乐丁酉年(1417)的《陈氏族谱序》中强调认识祖先的重要性。 曾棨议论道:“万物本乎天,人本乎祖乎? 夫万物本乎天,则凡物之以生以育以长以成,皆归于大造之赐。矧伊人之生而且灵于物者,而可不知其所自耶。欲知其所自,则当于其祖焉。思之何以当思乎,祖也。盖祖者,吾先代之所自出而后人之所由传者也。”《古县张氏支谱叙》 中提出族谱的现实意义:“自古故家大族莫不有谱,以明夫宗派之系,以辨夫昭穆之序,以别夫亲疏之等,以定夫长幼之分,以兴夫忠孝之心”。

曾铭的銘志文不多,《西墅集》卷十仅收3 篇:《张君涣章墓志铭》《故萧母张氏墓志铭》《陈母黄孺人墓志铭》。这些墓志作品行文简洁,风格消散,对墓主的经历轨迹叙述清晰而周到。如《张君涣章墓志铭》首段云:

永乐乙未五月二十四日, 两淛都转运盐使司同知张君涣章卒于官。卒之日享年五十九岁,以某年月葬于里之松峡,附先茔之次。 其孤嘉谟,乃奉汉州知州事刘君公潜所述君之行实, 谒予泣拜请铭。 公潜与余皆君之友也,故不可以辞。[1](207)

“墓志铭”文体,内容书写上重在“志”,次在“铭”。文本先简明扼要地交待了张焕章逝世时间、官职、寿考、葬地,接着交待墓志请托之人,最后点明与墓主关系,表达不可辞的理由。第二、三段,曾棨概述了墓主的生平事迹——这是墓志铭的重要内容。第四段,曾棨以沉痛之笔回顾了与张君的交游:

呜呼! 余居南京时,君间岁以事入觐相见,必握手,尽欢豁如也。 其后扈从留寓北京,君自徽州考满以来,而官舍相邻,朝夕相与道旧,霭然甚欢。既有两淛盐司之命,始与君别。又踰年,而君卒矣。呜呼!方其时,意君才器宏达,扬历既久,必将优游暮年以享荣名厚禄于太平之世, 孰谓去余而遂死耶。 呜呼! 其命矣夫。 乃铭之。

寥寥百余字中, 曾棨简单地叙述了与张君南来北往的几次交往,对于亡友的才识曾寄予厚望,对于亡友的骤然离去倍感痛惜。

四

曾棨以文学才能获举中第, 也以文学特长获得皇家首肯,尤其是永乐帝朱棣,对曾棨的才情赞叹不已, 而同时代的其他文人也普遍认可曾棨博学多识,才情焕发,文章沛然。 如王直《抑庵文集》后集卷八评道:“其学于书无所不读, 至其为文则思发如涌泉, 大篇短章各极其趣, 诗词尤雄放清丽,出入盛唐诸大家”[6](P212)。 抛开诗词不论,曾棨的散体文的确行文舒畅,文辞朴诚,篇幅简易,文脉清晰,文气贯通,带有宋代欧阳修文简而自然的特色,从一侧面反映明代前期文章“简而质”“雅而畅”的台阁特色[7](P459/460)。 但与台阁文学总体特色又有不同的是, 曾棨的一些小文缺少台阁体那种“传圣贤之道,鸣国家之盛”的主体强势介入,有的仅是点缀而非构成主体。无论如何,这些作品是诗人实际平凡生活和才学的反映, 而阐发其间的思想意趣也有可赏之处, 为领略研究明代前期文人尤其是身份较特殊的状元作品的思想心态提供一个鲜活案例和观察窗口。