王朝与土司之间:明代黎族土官的国家认同

2020-06-05李超

李 超

(中南民族大学 民族学与社会学学院,湖北 武汉 430070)

关于“土司制度”的研究成果可谓卷帙浩繁、汗牛充栋。与中国西南规模较大的土司不同的是“海南土司”①严格意义而论,此处不能称之为“海南土司”,因明代并没有在海南黎族地区建立专有的土司官职体系。从目前的历史文化遗存来看,海南亦没有保存任何类似与宣抚司、安抚司、长官司等土司文化遗存,但中央王朝亦将海南之地纳入中央版图予以管辖,先后在此设置土官、土舍加以管控。据《明史·土司》载,“及楚庄硚王滇,而秦开五尺道,置吏,沿及汉武,置都尉县属,仍令自保,此即土官、土吏之所欤。”此说明土官亦为土司的具体表现形式。故与此前规模较大的土司形成对比,姑且不恰当地称之为“海南土司”。而实际上“海南土司”以“海南土官”的形式予以呈现。具有明显的特殊性。海南岛虽远离大陆,但区界于王朝与土司间的管理模式和治理方式亦凸显明代黎族的国家认同感。关于“黎族土官”的研究,吴永章曾在《黎族史》[1]中提及“明代黎族中的土官土舍制”。《黎族简史》[2]中亦对“明代黎族”有综合性叙述。另,周伟民、唐玲玲新作《海南通史》[3]中亦对明代黎族土官有重点论述。总结前辈,基于“明代黎族土官”问题的探讨多集中在中央王朝对地方自上而下的视角。对于“黎民”而言,如何从自下而上的角度探讨其对中央王朝的认同与接纳,“黎民”又是以何种方式来彰显对国家认同的理解,进而从侧面理解海南岛亦为明王朝重要的政治纽带。李崇林认为,国家认同是“社会成员自视为国家政治共同体成员的心理和行为”[4]40-42,其中理解为社会成员对国家权力、国家制度所产生的精神归属感与实际行为选择,体现着成员对国家凝聚力和国家向心力的认同与归属。据此,笔者认为“国家认同”的理解体现在三个方面。其一,当地民众对皇帝圣旨的态度与理解;其二,当地百姓对国家核心制度乃至地方制度的接受与否;其三,百姓对中央核心文化要素的理解与认可程度,其涵盖对王朝所推行主流文化的态度与立场等等。近年来对于“土司与国家认同”的研究成果频现,代表性的有彭荣福[5]81-85、沈乾芳[6]52-56、詹进伟[7]65-70等人皆选取一方土司为例,论其土司与国家认同的关系。笔者选取“隐匿”于大众视角下的海南土官,从海南土官土舍、政治认同、经济认同与文化认同等四个维度来探讨区界于王朝与土司之间黎族土官的国家认同,结合宏观与微观的交织视角还原明代黎族的土官风貌。

一、“海南土官”的独有治理模式

(一)黎族土官往复

“土官”是“土司”的一种具体表现形式,而关于“土官”与“土司”的论述多有混淆。首先,《明史·土司传》载,“西南诸蛮,有虞氏之苗,商之鬼方,西汉之夜郎、靡莫、邛、莋、僰、爨之属皆是也。自巴、夔以东及湖、湘、岺峤,盘踞数千里,种类殊别。历代以来,自相君长。原其为王朝役使,自周武王时孟津大会,而庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮诸蛮皆与焉。及楚庄蹻王滇,而秦开五尺道,置吏,沿及汉武,置都尉县属,仍令自保,此即土官、土吏之所始欤。”[8]7981《土司列传》开篇即以陈述土官的源流发展,故可认为土官为土司早先的表现形式。其次,有明一代,土官亦称之为土司。《明史》载,“尝考洪武初,西南夷来归者,即用原官授之。其土官衔号曰宣慰司,曰宣抚司,曰招讨司,曰安抚司,曰长官司。以劳绩之多寡,分尊卑之等差,而府州县之名亦往往有之。”[8]7982海南土官虽未专设土司,但土官亦有土司之职。再者,《辞源》上“土官”条目中亦有一说,即“统称土官,也叫土司”。观点对错姑且不论,但已表明土官已是土司的具体形式。明代海南土官的设立经历了一个循环往复的废设过程。

1.“峒首”制乃明代黎族土官肇始

明太祖即位初,遂命廖永忠悉平海南之地,海北海南道亦相继归附。朱元璋鉴于元代海南黎族地区“任用土人之弊”,对元代末期的土官制度进行一律革除。据《天下郡国利病书》载,“洪武初,革元人之弊,州县官不用土人,兵屯子孙尽革为民,以峒管黎。”[9]256黎峒实为黎人所聚居的村落,峒首乃一村之长,峒首与峒首间往往有区域与界限的划分。明初年统治者正是利用峒首“以峒管黎”。另,明王朝在实行统治的过程中还以中央委派到当地的官员与峒首相结合的方式来共治。对此,道光《琼州府志·防黎》与《天下郡国利病书》均有相同的记载,其言“凡遇公差、纳秋粮,有司俱凭峒首催办,官军征捕,亦凭峒首指引。”[10]152可见,峒首之职实为配合官兵催办差役和负责征捕之务。故,峒首的初设是黎族土官制度的肇始。

2.土官制度的兴盛

有明一代,虽鉴于元代土官的积弊,但仅凭峒首不能完全管控“黎民”,故至洪武末年开始“恢复”土官制度。依史料而言,“恢复”土官制度应于洪武二十九年(1396年)前后。据《琼州府志·防黎》载:“琼州府所属周围俱大海,内包黎峒,民少黎多。其熟黎虽是愿化,上纳秋粮,各项差役,俱系民当。其生黎时常出没,劫掠连年,出镇征剿,为害不息。如将各处峒首选其能抚服黎人者,授以巡检司职事,其弓兵就于黎人内签点应,当令其镇抚熟黎当差,招抚生黎向化。如此则黎民帖服,军民安息矣。”[10]467

由此,“生黎”时常出没对百姓偶有离害。只有将能够抚化黎人者选为峒首并授之于官,方能使“黎民贴服”。故黎族土官制度自洪武末年始,至明成祖时期则全面推行。永乐年间为明代绥抚黎民峒首的全盛时期。据《明史·广西土司三》载,“琼州周围皆海,中有大小五指、黎母等山,皆生熟黎人所居。比岁军民间有进入黎洞者,甚且引诱生黎,侵扰居民。今朝廷遣使招谕,臣愚以为黎性顽狠,招谕之人非其同类,未易信从。”[8]8272黎民对于朝廷委派的流官不予信服,而只服从峒首的教化。故,明王朝决定采用大量的峒首土官治理黎族。

永乐年间,黎族土官制度得以全面推行,仅建置一则便十分完备,州一级的有土官同知、判官,涉及县一级的有土官知县、县丞、主簿、典史以及土官巡检等。土官的设置收效巨大,仅永乐四年便有多达11次“黎民”朝贡的行为[8]8272-8273。据此,吴永章亦认为“通永乐一代,海南黎族土官频繁来朝,没有一起土官土舍的反叛,也没有一起黎族人民的反抗斗争。”[11]319土官制度在宣德、正统年间达到了全盛时期。黎族仅就“土官”一职统计便有40余人①笔者参考吴永章的《黎族史》中“明代黎族土官情况”一栏,并结合龚荫《中国土司制度史》“琼州府”“崖州府”一栏以及相关史料统一汇编整理,其均有改动与增补。,众多黎族土官的任用足以彰显王朝对黎族地区的治理与经营。

3.土官废设往复

黎族土官的设置,一方面加强了对黎民的管控,另一方面由于土官势力渐趋扩大亦导致负面冲突的加剧。故,在设立土官的同时,亦对桀骜不驯或不法土官采取革除废止的举措。据载,“(正统五年)知府程莹奏革抚黎土官,黎人自是总归府辖,民黎称便。”[9]257又,清光绪《定安县志》卷九载,“正统五年,革抚黎土官,子孙不许承袭,自是黎人总归于府。”[12]205

当然土官的设置与废除并非绝对化。对于一些特殊地区的土官,朝廷往往采用抚民复职的手段和方式。明代黎区符南蛇起义规模较大,朝廷不便完全革除土官,反而利用土官予以监督和参与“镇压”。据《明史·广西土司三》所载:“(弘治)十五年,黎贼符南蛇反,镇兵讨之,不下。户部主事冯顒奏:‘永乐间,置土官州县以统之,黎民安堵如故。成化间,黎人作乱,三度征讨。将领贪功,杀戮无辜。迨弘治间,知府张桓、余濬贪残苛敛,大失黎心,酿成今日南蛇之祸。臣本土人,颇知事势,乞仍考原设应袭土官子舍,使各集土兵,可得数万,听镇巡官节制。有能禽首恶符南蛇者,复其祖职。以蛮攻蛮,不数月可奏绩矣。’诏从之。”[8]8274-8275故,明代对符南蛇起义仍以“以夷制夷”的方式,借之用“复其祖职”的回报来招复土官。

(二)黎族土舍与卫所共治

1.土舍设立与性质

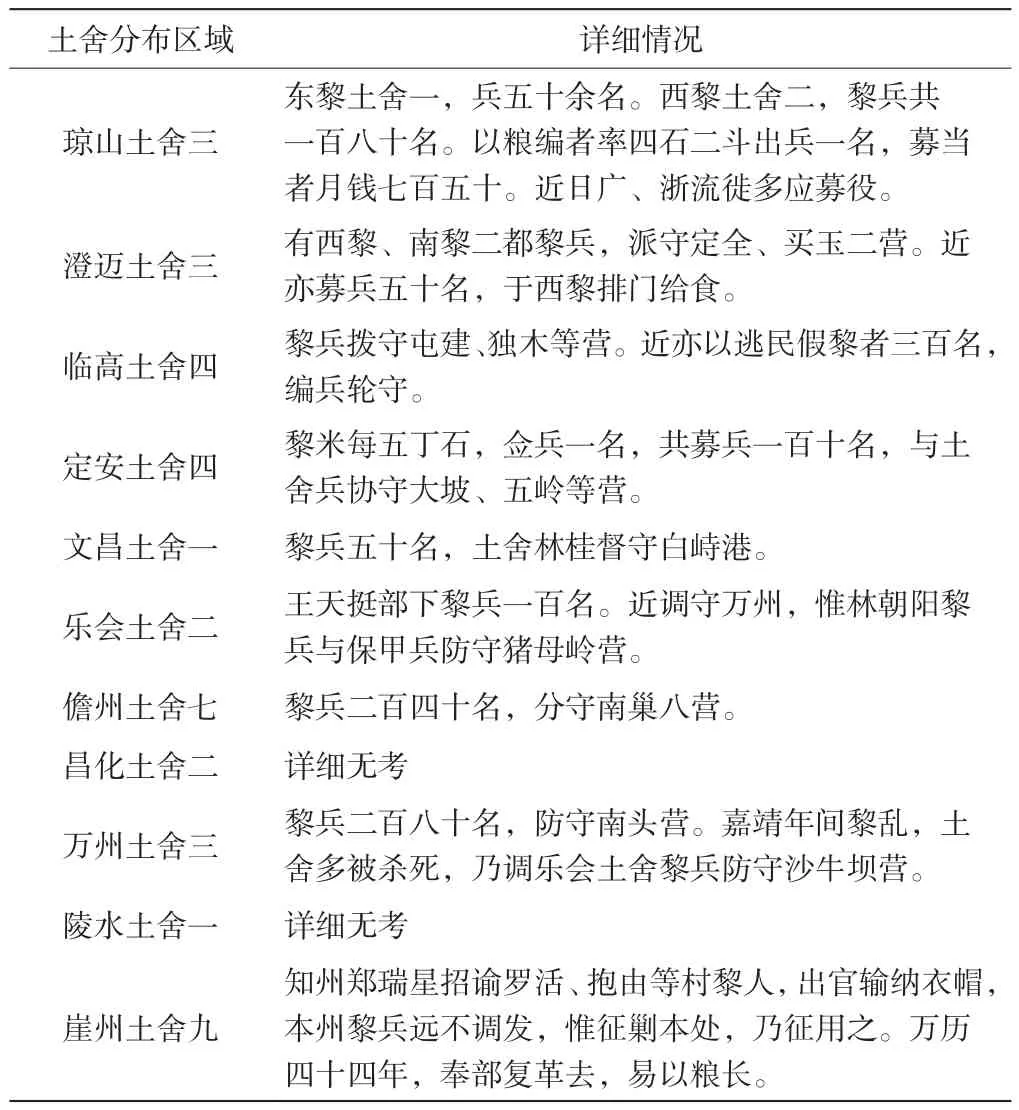

土舍作为当地武装官员并没有形成像西南地区宣慰、宣抚、长官等性质的系统武职官员。这里的土官是作为地方性质的武装力量而存。“一方面,遇有调发,随军征进,专为前锋;另一方面,无事则派守各营,听管营官调度。”[3]43明代在黎区设立的土舍官数量虽未及土官,但其是黎族成员且熟知黎族内部的有关情况,故在管理方面可谓成效明显。明代黎族土舍官员的设置情况如表1。

由此,土舍设立具有以下几个特征。其一,土舍设置均在明中期及后期,在此之前土官权力大于土舍权力。其二,土舍官员的承袭情况并没有在诸多史料中出现,土官的承袭尚且仅知一代,而土舍的情况更为如此。其三,土舍是地方的武装人员,并无具体品阶官衔,故权力较小。另,明代卫所制度已在海南全面设立,土舍仅为配合卫所制度与土官制度相补充而存在。其四,土舍设置数量按区域划分共有41所。据此邢关英曾考证明代土舍黎兵在永乐年间(1403-1424)“整个琼州府共设立41所土舍,黎兵2704名。”[13]11-13明代万历《琼州府志》卷七《兵防志》将这41所设置土舍详细倍述(见表 2)。

表1 黎族土舍官员任职情况表①笔者结合吴永章《黎族史》及相关史料来源,对此部分内容进行了补充与考录。

2.土舍与卫所共治

土舍在地方上除起监督与协管作用之外,仍与卫所制度相结合,呈现土舍与卫所共治的历史现象。明代在海南建立的卫所制度规模庞杂。“海南卫辖内外十一所,其额设旗军一万五千九百二十七名。大率每军十名,立一小旗。五小旗立一总旗。二总旗为百户所,共旗军一百一十二名,领以百户一员。十百户所为千户所,共旗军一千一百二十名,谓之正卒。又有羡卒,各所多寡不一。”[3]172故,明代海南卫所制度一则人员分配庞杂,二则在各州县的设立亦不尽相同。据史料初步统计便有8处千户所先后建立。

表2 明代海南区域土舍分布表②此表结合戴熺《万历琼州府志·卷七兵防志》第223-224页相关内容进行修改与甄别补充。

儋州守御千户所。据《明宪宗实录》卷七七“成化六年三月甲申”条载,“原设海南一卫及在外儋州等六千户所6处。”[14]258据周伟民考证,儋州守御千户所是在洪武二十年(1387年)才正式命名为守御千户所。

万州守御千户所。据正德《琼台志》载:“洪武六年(1373年),贼陷儋州,指挥张荣建议立所防御。”[15]404之后,洪武二十年改为守御千户所。

崖州守御千户所。据正德《琼台志》卷十八《兵防上》载,“洪武十五年(1382年)壬戌,有制以安置官吏户丁充军,起发崖州,置守御所,至甲子洪武十七年(1384年)始开设。”[15]405

海口后千户所。关于海口后千户所的设立虽在《明史·兵志二》中并无体现,但在《明史·地理志六》中却有“琼山,北滨海,有神龙港,亦曰海口渡,有海口守御千户所,洪武二十年十月置。”[8]5246

南山守御千户所。据万历《琼州府志》载,“在陵水县治南,洪武乙亥(1395年),指挥花茂奏设于南山港。永乐间,百户赵昱奏迁今治,建厅、幕、门廊、仓局。”[16]358

昌化守御千户所。据正德《琼台志》载,“洪武二十四(1391年),指挥桑昭以昌化县乌泥港东,倭寇数登岸劫掠,奏于地置昌化所,筑城守御,号为西路三所。”[15]406

清澜守御千户所。据万历《琼州府志》载,“清澜千户所最早建于洪武二十四年,而洪武二十七年(1394年)八月正式设置。”[16]357

水会守御千户府。据万历《琼州府志》载,“万历二十八年,拨军三百于水会所守御。是年平黎,按察使林如楚筑水会所城,调后千户刘国祖等守之。”[16]357

故,八处守御千户所①吴永章在其《黎族史》第230页曾言:“海南卫下辖前、后、中、左、右5所。在整个海南地区,还先后设立有守御千户所6处。”此处考证实则为误,确切乃8处守御千户所,予以更正指出。在黎区的建立使明代卫所制度更为健全化。这种配合土舍黎兵的有效结合则是王朝自上而下治理方式的集中展现。一方面,卫所制度在地方起镇戍作用的同时,又结合土舍黎兵有效管控使地区更趋于稳定;另一方面,从“国家”在场的角度讲,土舍与卫所共治自是自上而下对“黎民”的有效治理与维护统一的必要措施。

二、自下而上:政治认同的趋向化

(一)朝贡有序

明代黎族土官的朝贡行为,无论从形制、数量、贡物等方面均已形成较大的规模。这在一定程度上体现了黎族土官对王朝国家政治机器的趋向化认同。

其一,黎族土官朝贡的制度化加强。明代规定海南土官与西南地区规模较大的土司制度相同,三年例贡一次,形成制度化考量。据《明太宗实录》载,“广东儋州土官王贤祐率生黎峒首王撒、黎佛金等来朝,贡马。赐钞币遣还。上谓行在礼部臣曰:‘黎人远处海南,素不沾王化,今慕义来归,而朝贡频繁,殆将困乏,非存恤抚之意。自今生黎土官、峒首俱三年一朝,著为令。’”[14]342故,黎族虽离中原甚远,但“三年一贡”仍使黎族土官的归属感增强,国家认同感进一步提升。

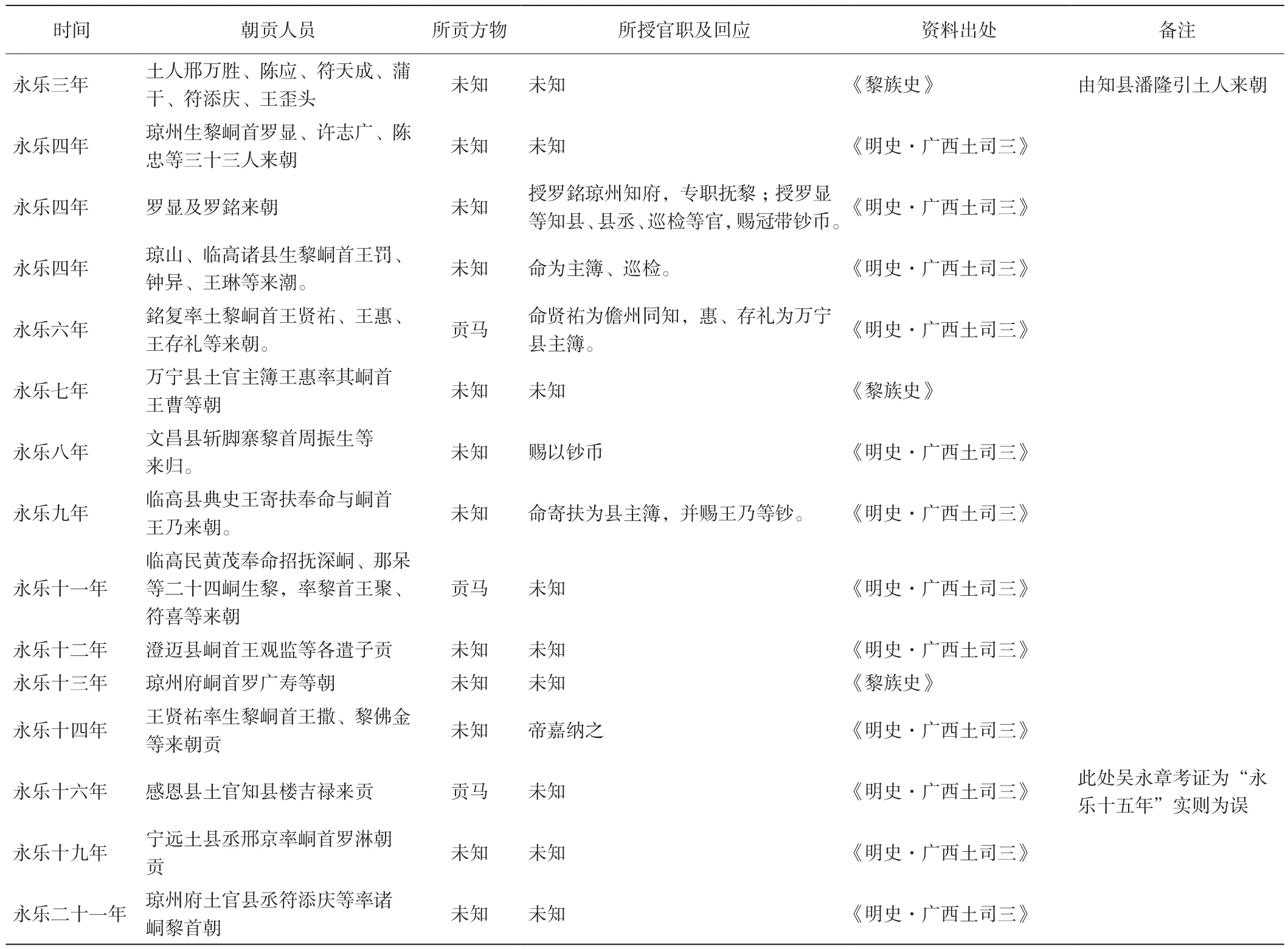

表3 永乐年间黎族土官朝贡表

其二,黎族土官朝贡次数频繁。仅就“永乐年间”作为分析,黎族土官相继朝贡的次数便多达“15次”之多(见表 3)。

据此,黎族土官在永乐年间的朝贡规则打破了“三年一贡”的惯例,仅“永乐四年”一年之内便有3次大规模朝贡。据吴永章考证,在整个明代的黎族朝贡中,“史籍作为重要事件纪录的明代黎族土官朝贡次数创新纪录,竟达44次之多。”[1]215每次朝贡后,王朝仍以积极的态度与之回应,一则“授之以冠带钞币有差”,二则以“土知县、土县丞等官授职”,谓为代管。按此,一方面黎族土官表明愿主动向王朝称臣纳贡,另一方面王朝亦对其授官管理,这表明黎族地区与内地之间的联系空前增加,王朝与地方之间的关系更为紧密。

其三,黎族土官朝贡方物种类多样,王朝亦附赠回赐。除永乐年间为朝贡的密集期外,“洪熙至天顺年间的朝贡活动亦相对频繁”[3]12-18。而朝贡当中,方物特产则更体现为作为政治纽带的现实价值,黎族土官向朝廷所贡方物也渐趋形成一种规范。据正德《琼台志·田赋》载:“国初未闻私贡,永乐乙酉(三年)抚黎知府刘铭率各州县土官入贡马匹、黄蜡、麝皮、土香、蚺蛇皮、良姜、益智子。后知府黄重用是为例,三岁一贡,其数无常,剥黎缴功。后革土职,贡亦随废。”[15]205此外,明代黎族土官仍有其他方物预以上贡,即“(明朝)计有猄皮490张,羊皮40张,生漆 2575斤,翠毛 143支,鱼胶 195斤,翎毛66962根,槟榔500斤,大腹子550斤,大腹皮100斤,黄蜡 193斤,芽茶 493斤,茶叶 143斤。”[17]97据此可见,黎族所贡方物的种类之多、数量之大。

于朝廷而言,一方面接纳方物以示对黎民的认可,一方面作为回赐则彰显国家对于地方的认同。据《明宣宗实录》卷104“宣德八年(1433年)八月戊戌”条目所载,“广东感恩县故土官舍人王绍等钞、彩币、绢布及纻丝、袭衣、绢衣有差。”[18]471整体而论,朝廷对“黎民”的赏赐除虚设的官职外,仍以彩币、绢衣等皇家物品相赠。一则彰显朝廷对“黎民”的重视,二则亦满足了“黎民”的物质欲求。

(二)“叛服不常”的国家认同

有明一代,黎民的“叛服不常”持续绵延于整个时期。周伟民曾把明代黎民的“叛服”与“起义”梳理为几个时期,即“第一阶段:洪武时代较密集的反抗斗争;第二阶段:从成化至正德年间,黎族多次大规模的反抗斗争;第三阶段:从嘉靖元年到隆庆年间更加频繁的斗争活动。”[3]9-36据其考证,“明朝黎族起义有志书可考的有76次。这些仅仅是较大规模的起义,才能在各地方志记录下来,还有多少不见于史书的,人们现在就无法知道了。”[3]36-37凡举此例并非深究明代黎族“起义”的次数,而是如何通过其“叛服不常”从侧面来体现黎民对于国家的认同与归属。

凡举一例,黎民在明开国初“起义”不断。当明军刚刚进驻海南时,峒首符进福曾据险抵抗。据民国《琼山县志》载,“洪武二年(1369年),永嘉候朱亮祖威声所至,黎首吉天章等奔走听命,而琼之黎首符进福等犹据险要,不时窃发。广东都司及海南卫官领军收捕之。”[19]620黎族作为海南岛内人口数量较多的少数民族,当中原王朝易主时,自然会产生难以认同的“政治偏见”,故造成黎民在洪武年间大规模的“起义”。仅以正史《明史·广西土司三》为例统计,洪武年间黎族的“起义”与“叛乱”便有6起之多,即“(洪武)六年,儋州宜论县民陈昆六等作乱。七年,儋州黎人符均胜等作乱。海南罗屯等洞黎人作乱。澄迈县贼王官舍乱。十五年,万、崖二州民陈鼎叔等作乱。十七年,儋州宜论县黎民唐那虎等乱。”[8]8271

引发黎民“起义”的原因无论是出于政治上的管控,还是经济上过度“盘剥”的因素,这些都暂且不论,单其“反叛”而言,即为黎民与王朝在正常往来互动的过程中产生的政治博弈。诚然,黎族的“顺从”与“反抗”的两种表现,皆是与国家政治所相紧密关联的整体,明王朝并未将海南视为“化外之地”;恰恰相反,王朝规定黎民三年一贡,在黎区推行多样政策。从问题的侧面反观,王朝的施压致使黎民自觉不满,便欲“反抗”脱离王朝的管辖导致“叛乱”,而另一方面又说明与王朝的交往关系更趋密切。故“黎民叛服不常”又是对国家认同意识的不同理解与表现。

三、主客相融:经济认同的交互

(一)重农屯田及赋役之法

1.屯田

明代在海南黎区推行屯田政策及相关赋税之法。经济政策的推行,一方面将王朝经济管理意识逐步“渗透”至黎民当中,另一方面在黎民接受与被接受中,“反抗”与“顺服”的调适交互中不断适应着王朝的治理模式。“有明一代,卫内外11所,额设屯田22处,共田96顷,该粮约15000石。其具体办法为:每军1名,岁种2石,受田20石,获米18石,除去12石作为本人粮饷外,余6石则納官。”[1]258此为黎区屯田的大致规模,而屯田过程亦为独特,往往先是侵占黎民田产,而后受之于民耕种,虽有黎民不愿,但仍在黎区的稳定中有所成效。明代郑延鹄曾谏言,“一,隋、唐郡县,与图可考,今多陷入黎中。荡平后悉宜恢复,并以德霞、千家、罗活等膏腴之地尽还州县,设立屯田,且耕且守。”[8]8276故,朝廷通过侵占粮田而常常引起黎族反抗,但往往侵占田地仍会还之与黎或汉耕作。据《古今图书集成·职方典》中海瑞《上兵部条议》载:“海南卫十一所屯田,正以防御寇也,今其地附近黎登版籍为良民久矣,屯军一无所为,可拨其田为民田,迁军余别营屯田于黎峒中。”[20]392

2.赋役

明代黎民的田赋中实行“有优免例”的举措。据道光胡端书《万州志》载,“免民米一石减编银六钱七分五厘六丝,减水手银二厘七毫七丝,免人丁本身一丁全免编银四钱零七厘六毫六丝一忽。”[21]602另,明代对黎民赋税更有明确的免税措施。永乐三年规定“其生黎归化者,免税三年。”[8]8272赋税蠲免的情况时有发生,而朝廷在对待“徭役”这一事项时,亦有积极一面,即免除徭役,“归化熟黎除纳税外,悉免差役。”[8]8272由此,明王朝为优示黎民,常以免除徭役的方式来感化黎民。诚然,一方面王朝推行经济措施目的在于管控黎民。与此同时,苛捐杂税的种种征敛也曾引起诸多的“反抗”,但朝廷时有对黎民减赋免徭的有益举措。另一方面,从黎民角度思考,减赋免徭使得自身的国家身份更趋明显,归附向化之心更为加强。

(二)主客互易:移民与政治经济的交互

1.“移汉至黎”

有明一代,朝廷将海南汉族居民迁至黎区发展。俞大猷的《黎岐图说》载,“即今经戮村,分其遣类不甚多,以其遗地移吾兵民杂居之,则其子孙耳濡目染乎吾民之言语习尚,皆可化为百姓矣。”[20]392另,海瑞的《平黎图说》载,“其客兵外民有愿徙居,使杂居之,久当渐染言文学,责以换黎服而衣冠。不数年间,皆良民矣。”[21]645由此,汉族居民居于黎区之内,虽有时引起矛盾冲突,但随着汉族文化的不断传播与深入,黎汉二者在不断交往发展的过程中,黎汉民族关系更为融合。

2.“移黎至汉”

迁黎族至汉族地区亦为比较常见的做法。明嘉靖二十八年在调发两广官军镇压崖州那燕“叛乱”之后,给事郑廷鹄曾上奏言,“一、军威既振,宜建参将府于德霞,各州县许以便宜行事,以镇安人心。其新附之民中有异志者,或迁之海北地方屯田,或编入附近卫所戎籍,如汉徙屠山蛮故事。又择仁明慈惠之长,久任而安辑之,则琼人受万世利矣。”[8]8276由此,明王朝的做法亦将“作乱”黎人迁至“海北”汉族故地屯田戍守,或迁至军事卫所地充籍以便军用,再有甚者直接迁至大陆。

在黎汉二者的互动关系中,无论谁充当主体接纳者或客体被接纳者,二者皆在不断迁徙和交流交融的过程中不断发生着主客调适。其间虽有冲突,但势必带来经济文化的共融。明代海南“移民”政策看似是出于政治目的的措施,但从实际来看,“移民”之法亦起到加强黎汉民族间经济交流的重要作用。同时,黎民通过主体与客体身份的互易亦增强了王朝经济措施的国家认同感。

四、“南溟奇甸”:文化认同的张力

(一)文化政策下的海南学校

有明一代,海南文化教育的发展可谓突飞猛进,考中举人、进士的人数不胜枚举,被誉为“海外衣冠胜事”。开国之初,朱元璋即位的第二年便下诏令天下府州县建立学校,第三年正式恢复科举考试。海南虽孤悬海外,但仍是施政的对象,海南学校在明朝政策驱动下全面展开,设置的学校类型共有5种,即府学、州县学、社学、义学及书院。

1.府学

明代海南府学的建立始于洪武三年。据万历《琼州府志》卷六《学校志》所载,“琼州府学皇明洪武三年庚戌(1370年),知府宋希颜重建大成殿两庑、棂星、戟门、明伦堂、四斋,辟射圃于学之右。扁斋曰守中、兴仁、恒德、育才。然后历年补充修建,至万历七年(1579年),始以海南兵巡兼提学,专督海南学校,以后历年重建府学各庙庑经阁。”[16]287可见朝廷对琼州府学的重视甚高。除此,琼州府学的校官待遇亦为详备。据《正德琼台志》卷二十八载,“(琼州府学)教授一员,从九品月支俸米六石。训导四员未入流,月支俸米三石。学分四斋,额设生员、廪膳、增广各四十名,余谓之附学。附学降者名青衣。斋夫十名,膳夫四名,门子七名,斗级二名。”[17]112故,明代海南府学规模十分详备。

2.州县学

明代海南各个州县的学校规模达到了13所①据周伟民的考证,此处州县学的设置为13所,但因正德《琼台志》中《学校》部分的缺页,故13所也未必是确切之数,特此说明。具体可参见:周伟民、唐玲玲:《海南通史(明代卷)》,北京:人民出版社,2017年第36-37页。,分别为琼山县学、澄迈县学、临高县学、定安县学、文昌县学、会同县学、乐会县学、万州学、儋州学、昌化县学、陵水县学、崖州学、感恩县学等。《正德琼台志》对其州县学的校官定员亦有记载:“教谕一员、训导二员,俱未入流,月各支俸米三石。学分二斋,额设生员、廪膳、增广各二十名,余为附学,附学降者为青衣。斋夫六名,膳夫二名,门子、库子各一名。斗级惟琼山二名,余无。澄迈、临高独各加殿夫一名。”[15]406

3.社学

社学是黎族乡村用公费所建立的学校,这些学校大多都设立在黎区并促进了黎民教育的发展。同时,明代社学的数量为海南各类学校之最。杨德春考证成化十年(1474年),涂棐令海南各州县建社学共187所。[17]112而周伟民考证成化十年的社学数量为179所。[3]277这两个数字考证是否正确姑且不论,但可肯定海南社学的发展速度非常迅猛。再者,在这些社学当中仍有一些保留时间较长的学校,例如琼山的城东社学、城南社学、城西社学、城北社学,定安县的东乡社学、西乡社学、南乡社学等。

4.义学

义学是有志者通过捐助并设立的私立学校。明代天顺和成化年间修建义学较多,数量大致为11所,其中琼山县的义学较多,直至清初还尚为保存。遂于考录如下。

琼山境内共有3所义学,即“南关精舍(在郡城南道义衢西,弘治末年乡士人吴效率建),石门义学(在琼山县大摄都,成化年间贡士吴旦率建,置田为供学),敦仁义学(在琼山县西,给事许子伟率建,后一间林有锷建)。”澄迈县共有2所义学,即“义方塾(在澄迈县那社都,曾惟唯建),秀峰义学(在澄迈县恦驿都,成化初年举人李金率建)。”儋州境内共有5所义学,即“零春馆(在儋州零春都,宋王霄建),义斋(在儋州天堂都,洪武年间国子学正曾实建,置田五十亩,已俱废),天堂书屋(在儋州天堂都,今废),湖山书舍(在儋州城东,举人徐祐园亦成教授之处,已废),许氏义学(在儋州城外东南隅,给事许子伟建,置土名椅校月牙田、义学前坎脚田、追牙田各一处)。”乐会境内仅有1所,为迈阳义学,具体位置不详。①笔者综合杨德春与周伟民考证的义学旧址进行了梳理,二人对此问题虽有论述,但意见有所不同,故研判后如此表述。

5.书院

明代海南的书院继承和发展了中国古代优良的私学教育传统,由儒仕所主持的文化教育机构往往吸引着众多民间学士。学生择师而从,来去自由。明代中叶开始,海南为进一步适应科举考试的需要修建了大量的书院。同时,书院亦出现平民儒化的现象。明代海南书院亦多达29所。[3]279-284其中,琼山县8所(东坡书院、桐墩书院、同文书院、奇甸书院、西洲书院、崇文书院、石湖书院、粟泉书院),澄迈县2所(天池书院、秀峰书院),定安县2所(菉漪书院、尚友书院),文昌县 1所(玉阳书院),会同县 1所(应台书院),乐会县 1所(安乐书院),临高县 2所(噡庵书院、通明书院),儋州11所(振德书院、图南书院、义斋书院、湖山书舍、松台书屋、兰村德义书馆、玉山精舍、宝山别墅、龙溪耕读轩、顿积社学、峨蔓社学)。

综上,五类学校的建置范围大多涉及黎区。王朝在黎民所在地建设学校发展教育,一方面体现国家对于地方教育的重视,另一方面黎民作为臣民,在不断接纳王朝教育政策的同时,儒化程度慢慢加深,势必是对国家心理认同的体现。

(二)进士及第

明代是海南教育史中较为辉煌的一个阶段。这一时期考中进士的有63名,这个人数比宋代巨增4倍之余,举人人数更有594人。明代海南贤才辈出,其中在这些成绩中不乏黎区的学子。据万历《琼州府志》《正德琼台志》《粤大记》等相关文献将黎区的黎族进士者进行梳理(见表 4)。

粗略统计,明代黎族进士人员有6名左右。海南黎区的举人人数更多,此处不作赘述。明代海南教育水平的提高,在清代得到了客观的评价。屈大均曾言,“明兴,才贤大起,文庄、忠介,于‘奇甸’有光,天之所以报忠义也。”[22]285明代海南被王朝视为“南溟奇甸”,其文化教育的繁盛致使黎汉人民主动接收儒家文化的广泛传播与浸染。中原文化与黎族文化交相共融,体现着黎民对于国家文化教育战略的认可与赞许。

表4 明代黎族进士及第人员表①笔者根据周伟民考证的进士及第表进行对照,核出黎族进士人员绘制成表,原表可参见:周伟民 唐玲玲: 《海南通史(明代卷)》,北京:人民出版社,2017年第293-295页。

五、结 语

明代一改前朝之积弊,自上而下细心经略与耕营海南,尤在黎区逐步建立起有别于大陆西南腹地土司的独有治理模式——黎族土官制。在实践过程中,以黎族土官、土舍、卫所三个元素形成“三维共治”。这种区界在国家与土司之间的治理模式适合于海南黎区且收效甚大。

反观之,从自下而上的角度思考,界于“国家”与“土司”之间的地方模式即体现出黎族人民对王朝国家的强烈归属与认同。整个明代,无论从朝贡有序、“叛服不常”的政治认同出发,还是从屯田免赋、移民免徭的经济认同着手,皆体现着黎民对国家上层建筑和国家机器的高度认可。同时,黎民在政治与经济双层面的认同下,儒家文化才能深入黎区得以传播,而黎民进一步儒化的过程中正催生出黎民贤士的崛起,“南溟奇甸”正是明代文化认同张力的集中展现。言至如此,历史问题定当辨证思考,明代海南黎族土官的国家认同通过政治、经济与文化三个维度得以呈现,国家认同意识凸显,但不可否认的是明王朝在统治黎区的过程中,难免冲突频发,此可视当别论。