早期CT评分对急性前循环脑梗死静脉溶栓治疗预后的预测价值

2020-06-03杨样平廖国芬梁世福

杨样平,廖国芬,叶 敏,梁世福

(四川省崇州市人民医院 a.放射科;b.功能科;c.神经内科,四川 成都 611230)

脑梗死为临床常见脑血管疾病,近年来,随着人口老龄化现象加剧及大众生活习惯改变,急性脑梗死发病率呈逐年升高趋势[1]。其中由大脑中动脉支配的前循环也是梗死高发区,临床将颅内前循环缺血性疾病称为急性前循环脑梗死,亦能造成神经功能损伤,若未得到及时治疗,可导致偏瘫[2]。故及时、有效治疗对患者预后非常重要。目前,静脉溶栓是临床主要治疗手段之一,能促进脑梗死患者脑血流循环恢复,疗效受到临床的广泛认可[3]。然而,仍有部分患者静脉溶栓治疗预后不佳,寻找一种预测预后的评价方法也是学术界研究的热点与难点[4]。多参数半定量Alberta卒中项目早期电子计算机断层扫描(CT)评分(ASPECTS)是评估大脑中动脉早期缺血性变化的半定量评分系统,在诊断急性前循环脑梗死病灶大小中具有重要作用[5]。本研究分析我院94例行静脉溶栓治疗的急性前循环脑梗死患者临床资料,以评估各参数ASPECTS评分对其预后的评估价值,为诊疗提供新思路。

1 资料与方法

1.1 一般资料2017年8月至2018年11月我院94例行静脉溶栓治疗的急性前循环脑梗死患者。纳入标准:①符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[6]中急性前循环脑梗死诊断标准;②发病至就诊时间≤4.5 h;③年龄18~70岁;④资料齐全。排除标准:①明显出血倾向或近3个月内使用抗凝药物;②相关药物过敏;③合并颅内出血、颅脑创伤;④近3个月内头颅外伤史或外科手术史;⑤伴恶性肿瘤。根据治疗6个月后改良Rankin量表(mRS)[7]得分分为mRS≤2分组(预后良好组)及mRS>2分组(预后不良组)。

1.2 方法所有患者入院后行CT平扫及增强扫描,并获得CT灌注成像(CTP)、CT血管造影(CTA)数据:①平扫:使用128排螺旋CT(东软医疗系统有限公司,型号:NeuViz 128),扫描范围由颅底至头顶;层厚3 mm,图像间隔3 mm,管电压120 kV,管电流360 mAs。②动态增强扫描:选取基底节及侧脑室体部为感兴趣区层面,层厚1 mm,图像间隔0.5 mm,管电压100 kV,管电流180 mAs;对比剂使用碘帕醇(生产企业:北京北陆药业股份有限公司,规格:50 ml/18.5 g,批准文号:H20153013),注射总量50 ml,注射速率5 ml/s;将扫描获得的图像传输至配套的工作站,行CTP图像后处理,去颅骨轮廓及脑脊液影响,获得脑血流(CBF)、脑血容量(CBV)、平均通过时间(MTT)参数图像;CTA扫描范围则由主动脉弓层面至颅顶,指导患者在一次屏气过程中完成扫描,并将图像传输至工作站处理。静脉溶栓治疗:阿替普酶(生产企业:勃林格殷格翰制药有限公司,规格:50 mg,批准文号:S20160055),0.9 mg/kg静脉给药,其中10%静脉推注,剩下90%于2 h内静脉滴注完毕。

1.3 评分标准ASPECTS评分[8]:大脑中动脉供血区2个层面以上的10个区域,划分为核团层面M1(大脑中动脉前部皮质)、M2(岛叶侧面大脑中动脉皮质)、M3(大脑中动脉后部皮质)、岛叶、尾状核、豆状核、内囊后肢共7个区域,及核团层面以上的M4(大脑中动脉前部皮质)、M5(大脑中动脉侧部皮质)、M6(大脑中动脉后部皮质)3个区域;各区域占1分,缺血为0分,分值越低,缺血范围越大。

入院格拉斯哥昏迷评分(GCS)[9]:量表总分为3~15分,分数越低,意识障碍越严重。入院美国国立卫生院神经功能缺损评分(NIHSS)[10]:包含意识、凝视、面瘫、语言、肌力、步行能力等8个项目,量表总分为0~45分,分数越高,神经功能缺损越严重。

1.4 统计学方法采用SPSS 22.0统计软件分析数据。计量资料使用Kolmogorov-Smirnov正态性检验、Levene方差齐性检验,符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用t检验;计数资料比较采用χ2检验;相关分析采用Pearson相关分析;预测价值分析采用受试者工作特征曲线(ROC曲线)。检验水准α=0.05。

2 结果

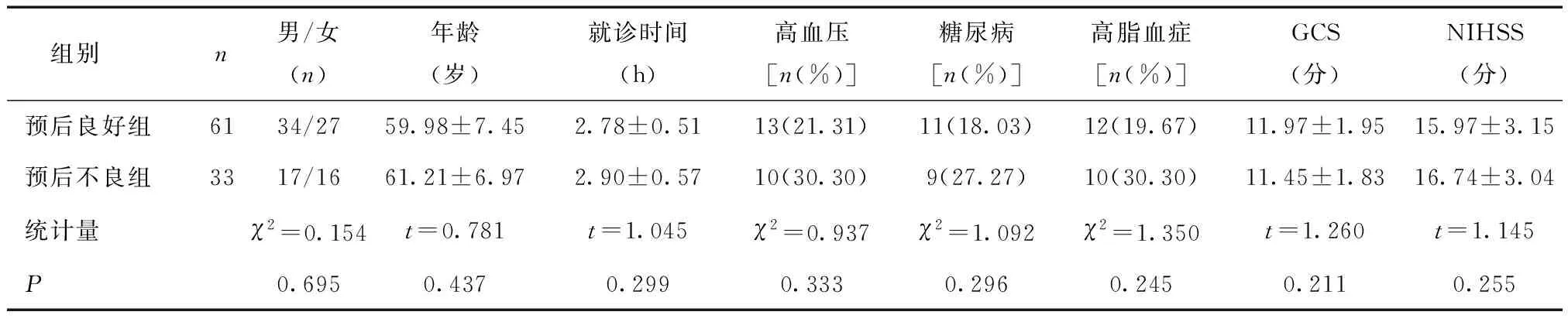

2.1 两组一般资料比较治疗6月后,mRS≤2分61例(64.89%),纳入预后良好组;mRS>2分33例(35.11%),纳入预后不良组。两组性别、年龄、就诊时间、病史及入院GCS评分、入院NIHSS评分比较,差异均无统计学意义(P> 0.05),见表1。

表1 两组一般资料比较

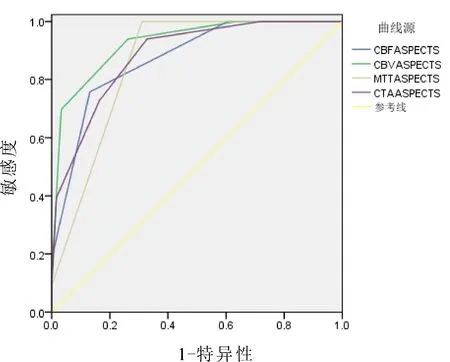

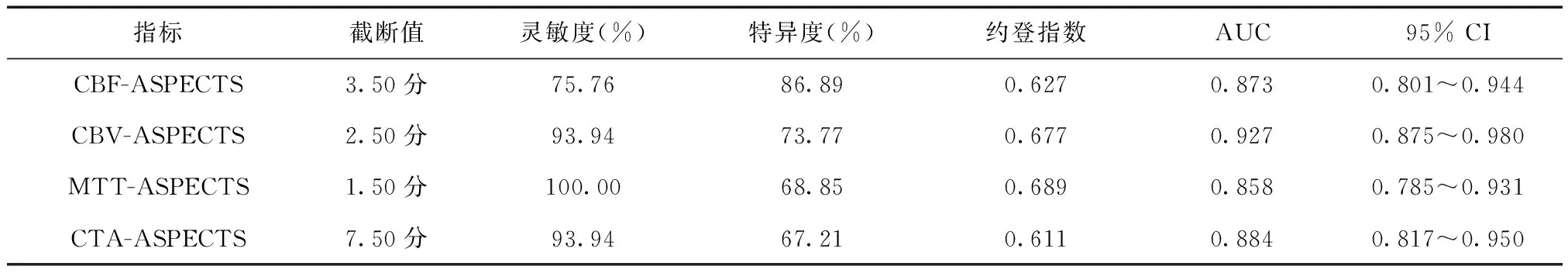

2.2 各参数ASPECTS评分对溶栓治疗不良预后的预测价值CBF-ASPECTS、CBV-ASPECTS、MTT-ASPECTS、CTA-ASPECTS评分对溶栓治疗不良预后均具有较高诊断价值(AUC=0.873、0.927、0.858、0.884,P< 0.05),截断值分别为3.50、2.50、1.50、7.50分,见图1、表2。

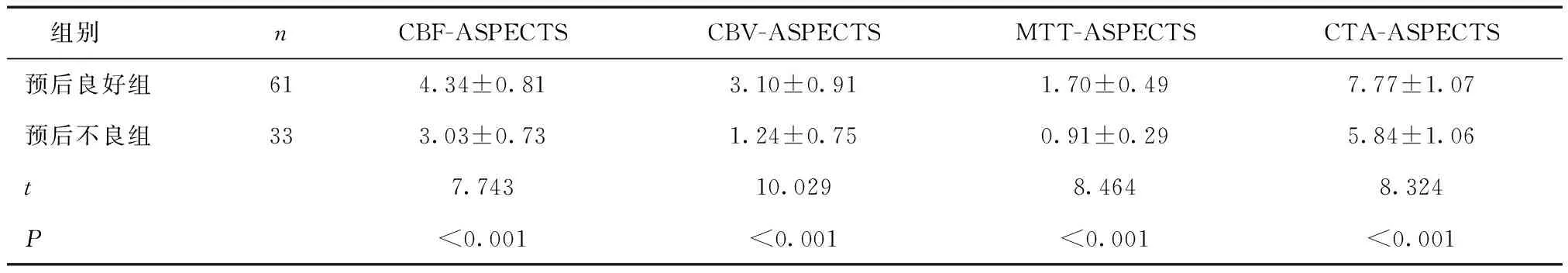

2.3 两组各参数ASPECTS评分比较预后良好组CBF-ASPECTS、CBV-ASPECTS、MTT-ASPECTS、CTA-ASPECTS评分均高于预后不良组(P< 0.05),见表3。

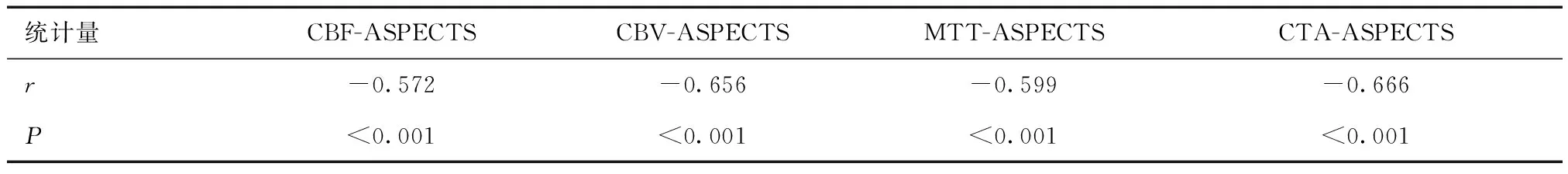

2.4 各参数ASPECTS评分与溶栓治疗预后的相关性CBF-ASPECTS、CBV-ASPECTS、MTT-ASPECTS、CTA-ASPECTS评分均与mRS评分呈负相关(P< 0.05),见表4。

图1 各参数ASPECTS评分诊断溶栓治疗不良预后的ROC曲线

表2 各参数ASPECTS评分对溶栓治疗不良预后的诊断效能

表3 两组各参数ASPECTS评分比较 (分)

表4 各参数ASPECTS评分与溶栓治疗预后的相关性

3 讨论

静脉溶栓为急性前循环脑梗死的常用治疗方法,缺血半暗带的存在是血管再通、脑组织再灌注的前提条件,故明确静脉溶栓患者梗死核心区及缺血半暗带体积,对预测临床疗效及预后有利[11]。ASPECTS评分能通过评估大脑中动脉供血区的缺血情况而半定量评估前循环脑梗死状况,因此,在指导静脉溶栓治疗中具有重要作用[12]。我国专家共识[13]中也建议,对于发病6 h内、ASPECTS评分<6分的拟接受紧急再灌注治疗的患者,进一步完成CTA、CTP检查,以明确梗死核心区及缺血半暗带体积,有一定必要。对此,本研究就CTA、CTP检查各参数结合ASPECTS评分对静脉溶栓治疗预后的预测价值展开分析,为临床治疗急性前循环脑梗死提供参考依据。

本研究结果显示,预后良好组与预后不良组间性别、年龄、就诊时间比较,无显著差异。即年龄、就诊时间并非影响静脉溶栓治疗预后的主要因素,与国内学者刘枫荻等[14]研究结果不同。造成该结果差异的原因可能为:本研究未纳入70岁以上的高龄患者,也仅纳入就诊时间≤4.5 h患者,使高龄、较长就诊时间对预后的影响降低。另外,有学者提出[15],GCS评分、NIHSS评分能评估患者神经功能损伤情况,对预测脑梗死患者预后有积极意义。但本研究中,两组入院GCS评分、入院NIHSS评分比较,差异无统计学意义。考虑该结果一方面与本研究纳入样本量较少,检验效能较低有关;另一方面与,GCS及NIHSS评分均通过临床症状判断患者神经功能损伤情况,不能直接评估缺血半暗带存在情况,而对预后的预测价值较低相关。

CTP、CTA技术在脑梗死疾病的诊疗中具有重要作用,其中CBF、CBV不仅能评估供血动脉狭窄情况,也能观察侧支循环的开放程度;MTT则反映脑局部微循环血流时间,微循环灌注不足时,可显著延长;CTA则能明确梗死斑块体积、性质,也可评估闭塞远端血管内有无血栓,对静脉溶栓治疗指导有积极意义。本研究也发现,预后良好组CBF-ASPECTS、CBV-ASPECTS、MTT-ASPECTS、CTA-ASPECTS评分均高于预后不良组。这也说明,CTP、CTA各参数结合ASPECTS评分对静脉溶栓治疗预后具有一定预测价值。究其原因可能与ASPECTS评分对脑组织缺血缺氧情况敏感,能观察前循环区域血供改变,而直接判断病情;并联合CTP、CTA技术的各参数,能更有效评估缺血半暗带存在状况有关。不仅如此,CBF-ASPECTS、CBV-ASPECTS、MTT-ASPECTS、CTA-ASPECTS评分均与mRS评分呈显著负相关。分析其原因可能与CTP、CTA技术的各参数结合ASPECTS评分越高者,大脑中动脉供血区缺血性改变越少,缺血半暗带损失越小,预后越好,而mRS评分越低有关。且CBF-ASPECTS、CBV-ASPECTS、MTT-ASPECTS、CTA-ASPECTS评分诊断溶栓治疗不良预后AUC分别0.873、0.927、0.858、0.884,具有较高诊断价值。也证实,CTP、CTA各参数结合ASPECTS评分在评估急性前循环脑梗死患者溶栓治疗预后中发挥重要作用。