《素描与色彩》课程思政建设:思政资源的挖掘、凝练与植入

2020-06-02李鹏

李 鹏

(苏州健雄职业技术学院,江苏 太仓 215411)

课程思政尤其是专业课程思政,是新时期构建全课程育人的重要组成部分,是以隐性的形式把思政内容贯穿于课程内容与教学设计的各个环节。

《素描与色彩》是高校美术、设计类重要的专业基础课程之一,是以造型、色彩训练为主要内容,以临摹和写生为主要手段,通过对具体对象结构、明暗、质感、色彩变化的规律研究,提升并强化专业造型能力与审美能力的技能性课程。素描与色彩的教学与训练,往往从经典作品的分析、临摹开始,逐步过渡到对具体空间对象的写生与创作表现。《素描与色彩》课程思政建设,首要是思政资源的挖掘与整合,围绕课程内容与知识点,展开对其历史、社会、文化等背景信息的收集,结合思政目标进行提炼整合,使课程内容与知识点既有专业性的“骨”,又饱含丰富的精神“脉络”,从而活化、立体化课程内容。其次,在课堂教学中针对不同的知识点,进行立体化阐述与讲授,知其然知其所以然,有效的衔接思政资源与知识点的成因关系,潜移默化的渗透思政教学内容。其次,在教学评价环节,重视课程素质目标评价的同时,增加对知识点的历史文化维度的外延考核,使得思政教育贯穿课程教学的全过程。

一、思政资源的挖掘与整合

第一,历史人文精神与救国图存思想的典型思政个案

1919 年“五四运动”后,西式艺术教育随着新文化思想的发展逐步传播并普及。西方的素描认识与教学方法,直接影响了我国的素描教学体系。以素描为手段,表现中国传统文化题材的作品开始出现,如徐悲鸿1933 年素描创作稿《徯我后》,取材于《尚书》,记载在夏桀暴虐统治下的人民痛苦不堪,期待被解救,纷纷说:“徯我后,后来其苏。”其意是等待贤明的领导者来了,我们就得救了。徐悲鸿创作油画《徯我后》时,正值“九一八事变”之后,东北大片国土沦丧,国民党政府屈膝投降,镇压民主运动,人民陷入水深火热。徐悲鸿借此画抒发了人民渴望解救的呼声,成为救亡图存的呐喊。[1]徐悲鸿其他作品如《田横五百士》(1928 年)、《愚公移山》素描稿(1940年)《秦琼卖马》等等,其题材多取自我国传统优秀历史文化,主题表现集中于表达当时现实社会广大人民群众的心声。

第二,产生了一大批深入生活、表现群众的优秀素描个案

1942年5月,中国共产党中央在延安召开文艺座谈会,毛泽东主持会议并发表讲话(即《在延安文艺座谈会上的讲话》)。明确提出了文艺为工农兵服务的方针,强调文艺工作者必须到群众中去、到火热的斗争中去,为革命事业作出积极贡献。根据地文艺家积极深入工农兵,表现工农兵,创作题材发生很大变化。塑造工人、农民、士兵形象成为素描教学与写生的重点,鲜活、积极、高昂、富于革命精神气质与面貌的工农兵形象跃然纸上,成就了50-80年代我国素描基础教学的鲜明时代特征。

第三,随着反响成就了素描作品《血衣》在中国现代艺术史中的历史地位

新中国成立初期,为彻底完成新民主主义革命的任务,为社会主义革命和建设创造条件,从1950 年冬开始,一场大规模的土地改革运动在华东、中南、西南、西北等新解放区广泛展开。一大批反映劳动人民凝心聚力,齐力建设社会主义新中国的经典美术作品相继涌现,形成了强大的文艺创造合力。经典素描作品《血衣》(1959 年,作者王式廓)成为其中最具代表性的作品。历史的检验已经证明了它是一部中国农民民主革命的颂歌与史诗,是一座农民土地革命的纪念碑,是中国现代艺术史中现实主义绘画艺术的杰出代表与经典性作品。[2]此外,《南昌起义》(约1953 年,王式廓)《西藏人民的新生》(1961 年,潘世勋)《南泥湾》(1961 年,靳之林)《刘少奇和安源矿工》(1960年,侯一民)等创作素描稿,都是这一时期的典型作品。

第四,开放、融合、多样性的主题美术创作空前繁荣

在1979 年召开的全国第四次文代会上,改革开放的总设计师邓小平同志在《祝词》中极具胆识地指出:“党对文艺工作的领导,不是发号施令,不是要求文学艺术从属于临时的、具体的、直接的政治任务”。[3]“为人民服务,为社会主义服务”的“二为”方向的提出,极大地解放了思想,激活了文艺生产力,拓宽了创作题材,深化了创作主题,丰富了创作风格。开创了现实主义文艺复苏的百花齐放的崭新局面。[4]这一时期,作品《父亲》(1980年,罗中立)《西藏组画》(1980年,陈丹青)成为艺术观念上里程碑意义的代表作品。

第五,“中华文明历史题材美术创作工程”积累了大量思政素材案例

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视文艺事业,习近平总书记关于文艺的重要论述,深刻阐明了文艺在中华民族伟大复兴事业中的重要地位和作用,为新时代中国文艺指明了前进方向。[5]《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》则专门对传承发展中华优秀传统文化的重要意义和总体要求、主要内容、重点任务、组织实施和保障措施,从政策上作出精辟阐释和全面部署。[6]自2012 年起历时五年的“中华文明历史题材美术创作工程”,以中华民族五千年历史文明为结构脉络,通过遴选体现国家统一,民族团结,社会进步,文化创造之伟绩的146件作品,[7]如:《屈原与楚辞》《汉武帝》《大风歌》《张骞奉使西域》等,囊括了政治史、军事史、经济史、文化史等16 类不同题材,展示了中华文明五千年波澜壮阔的奋斗史诗和历史演进,[8]成为进行爱国主义教育、增强文化自信最具说服力的典型个案。

综上所述,本课程内容所涉及的思政资源及其丰富,从这些思政资源的类型看,大致可以分为两类:一类是触及传统历史文化尤其是传统社会历史人文、道德伦理、文化典故等文化题材资源;另一类是反映现实社会政治变革、意识形态、价值取向的政治题材资源。这些思政资源与课程的专业知识相关度都有联系,只是在关联程度上有紧有松、有远有近,需要依据课程专业知识内容和思政育人导向进行优化选择与凝练(如表1所示)。

表1 《素描与色彩》部分典型思政资源

二、课程思政教学内容的凝练

依据课程专业知识内容,从专业知识与技能的关联度出发,凝练思政教学内容与范畴。

(一)思路设计

一是对课程内容所涉知识点的历史背景、文化背景、政治背景进行挖掘与整理。

二是从专业知识契合度出发,遴选富含传统文化内涵、典型历史时期或政治思想主题的教学素材与案例。

三是从素描与色彩的经典革命主题创作个案入手,重新设计教学素材与典型案例。

四是对照课程标准,结合授课计划,梳理专业知识点与思政资源尤其是优秀传统文化实例的对应关系;

五是按照“现象-本质;感性-理性”的辩证认识论,把专业课与思政课知识点进行化合;

六是系统化梳理专业课程教学目标。整合、凝练课程思政目标,使其融于课程教学的情感目标。

(二)凝练方法

1.从课程教学素材出发,精选思政资源案例

改革以往单一的从专业知识维度选择与整合教学素材与案例的取向,对现有教学素材与案例重新审视,对其中文化意义不大,甚至存在消极、负面背景信息的素材案例及时剔除。扩充具有优秀人文思想与核心价值观取向背景的素材案例,并在教学准备中对其历史文化背景知识进行补充完善。

2.从课程知识点教学出发,对接思政个案

在课程具体知识点的讲授过程中,依据知识点内容体量,针对性衔接思政资源,做到专业知识讲授、技能训练与思政教育的自然衔接与过渡。如素描中黑白灰关系的理解与处理技巧,可以借鉴主题性美术创作的素描草图进行具体借鉴分析,既达到了专业知识的传授,又在具体分析中灌输了主题创作的价值导向。

3.从课程评价与考核出发,植入思政主题

改革以往从知识技能维度单一进行评价考核的方法,在形成性考核过程中注重对考核内容的价值观审视与植入,如色彩部分的分析与归纳考核,可选用国家重要节日主题、传统节日主题等为载体,进行专业知识内容的测评与考核。

4.从课程思政要求出发,统筹传统文化资源与思想政治资源

如表1所示,本课程思政资源丰富,信息量巨大,概念化的追求课程思政或“一锅烩”式的简单拼凑,容易造成课程思政主题的杂乱无序。因此,密切围绕课程专业内容,有选择、有侧重、有主次、有主题的对思政资源进行合理化布局。本课程的思政主题分布主要有两点思考:一是在教学素材、案例的选择上更侧重于爱国主义精神、核心价值观主题的思政资源;二是在教学内容与具体知识点上侧重于选择传统优秀历史文化以及人文精神的思政资源。

三、思政教学内容与专业知识的衔接与化合

(一)思政资源专题嵌入教学素材与案例

图1 《素描与色彩》课程思政建设思路

在教学素材与案例的选择上,采用蕴含深刻思想政治意识的经典素描作品,更新、补充、替换部分单一强调技能讲授的案例素材,使课程案例在专业教学的具体过程中,起到思想引领与示范导向的作用。如在素描的基础认知部分,将徐悲鸿的《徯我后》《愚公移山》作为专题嵌入教学案例进行讲解,既有丰富的专业知识,同时还蕴含深刻的爱国主义情感。

(二)思政内容融入专业知识教学过程

在专业教学过程中,加强对知识点思政内涵的能动性挖掘与主观认识,使思政内容以自然的、轻松的、隐性的、潜移默化的方式融入专业教学活动,如在讲解素描黑白灰关系以及色彩分析部分,可以直接关联辩证法的“内容与形式”“现象与本质”进行辩证分析与讲解;又如素描中空间的讲解,老子《道德经》中“埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”形象地阐述了“有”与“无”即实在之物与空虚部分之间的相互依存、相互为用关系;再如色彩的情感特征,可以关联我国传统文化的“五色观”(青,赤,黄,白,黑)观念及其审美文化理论。从而达到对专业知识知其然知其所以然的深刻理解与认识。

(三)思政主题渗透教学评价

结合课程思政的教学改革,在课程形成性考核过程中,一方面平时成绩评价侧重于体现学生思想道德表现与课程思政内容掌握情况;另一方面在专业技能考核评价的内容上进行思政主题的渗透。

四、教学方法与考核

(一)教学方法

首先,在素描与色彩认知教学环节,以专业密切相关的系列化思政资源作为专题进行案例分析与背景知识讲解,使学生充分认识所学专业内容的内在精神源泉与历史使命。

其次,在素描单体表现、空间认知、色彩情感特征教学环节,引用大量传统文化经典论述与典故进行深入讲解,立体化、多角度地讲授专业知识点。

最后,在课程实践环节,分组选取不同主题性思政资源融入课程训练,通过素材汇报、阶段讲评、成果展示的方式促进课程思政的教学实施效果。

(二)课程评价与考核

1.评价原则

课程思政的教学评价应与课程所采用的思政资源密切联系在一起,本课程思政资源分思想政治和传统文化两大资源类型,前者侧重于教学活动的案例导入环节,重点是导向性与价值观引领;后者密切结合专业知识点展开,侧重于探究知识点背后的“知其所以然”问题。课程思政教学评价在本课程中的体现,是基于现有知识技能评价基础上,依据课程思政教学目标,增加对知识技能点内在历史文化内涵的外延评价。因此,课程评价的重点仍是专业知识与技能本身,但知识点考核的内容进行了思政主题的渗透。

2.考核内容与方式

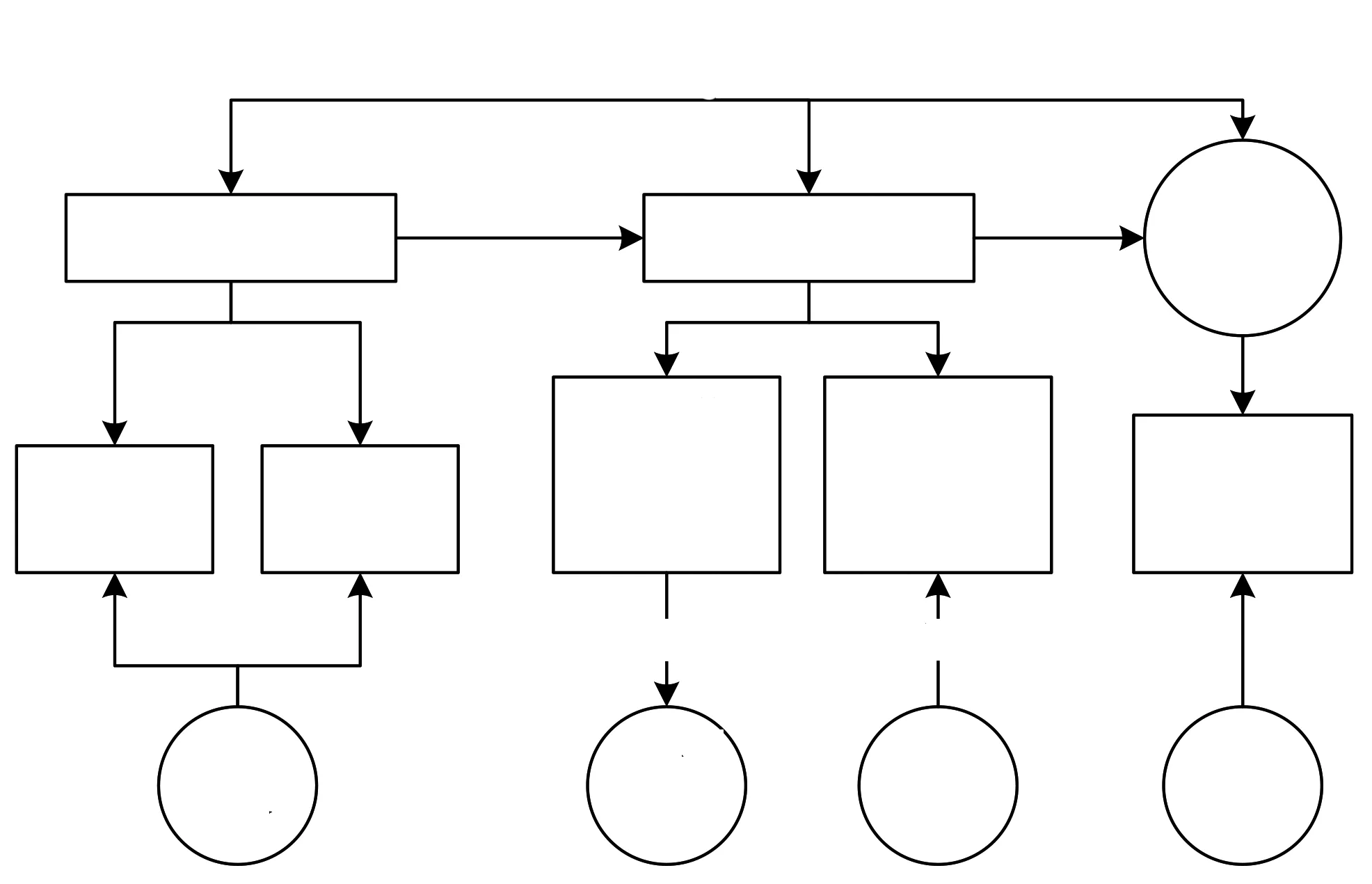

如图2所示,本课程考核与评价把握课程思政全课程育人格局的理念,在形成性考核各个环节注重思政教育的协同评价:在课堂表现考核中从德育育人出发对学生出勤与学习态度进行主客观评价;项目化考核上,在原专业知识要求基础上对思政背景知识进行了扩充与外延,思政主题渗透技能考核的具体项目;并结合专业教学内容,增加了课程思政专项考核要求。

图2 《素描与色彩》课程思政全过程评价思路

五、总结

立足专业课程教学目标与要求,对课程教学素材与内容进行梳理分析,挖掘其历史文化内涵与政治文化背景,并进行筛选归纳,从优秀传统文化要素与核心价值观内涵两方面入手,再次对接教学素材与教学内容,通过系统化整合设计,使该门课程达到教学案例蕴含思政背景,教学过程贯穿思政内容,教学评价植入思政主题的全方位课程思政目的。使得课程教学活动在传授素描、色彩专业知识的同时也能够深刻体会到案例背后蕴含的爱国主义精神与历史使命感,坚定民族文化信仰,树立正确的人生观与价值观。