针刺联合脊柱微调手法治疗骶髂关节紊乱临床观察

2020-05-30刘国振

刘国振 梁 宇

骶髂关节紊乱包括骶髂关节扭伤、骶髂关节半脱位、骶髂关节错缝等[1]。骶髂关节紊乱多发于体态肥胖、分娩后女性、肌肉松弛中年人等群体,好发职业多为司机、体力劳动者、白领等,其是因骶髂关节内外力学环境失衡,使正常骨结构位置发生变化及相关软组织损伤,其主要临床症状为骶髂部位疼痛,将严重影响患者日常生活[2]。基于此,本研究进一步分析针刺联合脊柱微调手法对骶髂关节紊乱患者的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 抽取我院2017年7月—2019年4月收治的骶髂关节紊乱患者80例,经随机数字表法分为观察组和对照组,每组40例。观察组患者男18例,女22例;年龄25~65岁,平均年龄(43.56±4.74)岁;右侧腰骶痛15例,左侧腰骶痛16例,双侧腰骶痛9例。对照组患者男19例,女21例;年龄24~65岁,平均年龄(43.84±4.68)岁;右侧腰骶痛16例,左侧腰骶痛14例,双侧腰骶痛10例。统计学比较2组患者一般资料,差异无统计学意义(P>0.05),具有可对比性。本研究经我院医学伦理委员会批准,且患者及其家属均自愿签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:①经X线检查确诊者;②凝血功能正常者;③自愿签署知情同意书者。排除标准:①过敏体质者;②妊娠期或哺乳期女性;③合并有肝、肾等器官功能障碍者;④伴有精神疾病或智力障碍者。

1.3 方法 对照组患者进行针刺治疗,取患者上髎、肾俞、委中、关元俞、居髎、膀胱俞穴位;针刺方法:患者俯卧位在治疗床上,将患侧下肢与腰骶露出,常规消毒穴位,选用0.14 mm×40 mm毫针向下直刺0.7~1.0寸,留针30 min,2 d/次,10次为一个疗程,治疗1个疗程。观察组患者在此基础上进行脊柱微调手法治疗,依据患者骶髂关节错位方向不同分为前错位、后错位:①向前错位(以右侧为例)方法:患者呈仰卧于治疗床上,下肢伸直,医生在患者右侧,用右手握住患者小腿近端,左手按住右膝,首先屈伸患者右侧髋关节,朝患者右侧肩部方向按压,再向左侧季肋部过屈髋关节按压,当患者处于放松状态时,向下用力压,力度为可听到患者关节复位声响最佳。②向后半脱位(以左侧为例)方法:患者呈俯卧于治疗床上,医生站在患者左侧,用右手托住患肢上部,左手掌根压左骶髂关节,首先缓慢旋转患肢4~6次,尽可能上提其左侧大腿过伸患肢,同时左手用力下压患者骶髂关节,两手向相反方向推按,力度为可听到患者关节复位声响最佳。与针刺治疗间隔治疗1次,5次为一个疗程,治疗1个疗程。

1.4 观察指标 ①治疗1疗程后,参照《中医病证诊断疗效标准》[3]评估疗效,治愈:X线检查移动范围为0 cm,腰骶无疼痛感,腰部及下肢功能恢复正常;有效:X线检查移动范围为1~2 cm,腰骶疼痛有所改善,腰部及下肢功能为完全恢复;无效:X线检查移动范围>2 cm,腰骶疼痛无改善,腰部及下肢功能障碍。总有效率=(治愈例数+有效例数)/总例数×100%。②疼痛程度:使用视觉模拟评分法(VAS)[4]评估2组患者治疗前及治疗1个疗程后的疼痛感,共10分,评分越高,表明其疼痛感越重。

1.5 统计学方法 采用SPSS 18.0软件进行数据处理,以表示计量资料,组间用独立样本t检验,组内用配对样本t检验,计数资料用百分比表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

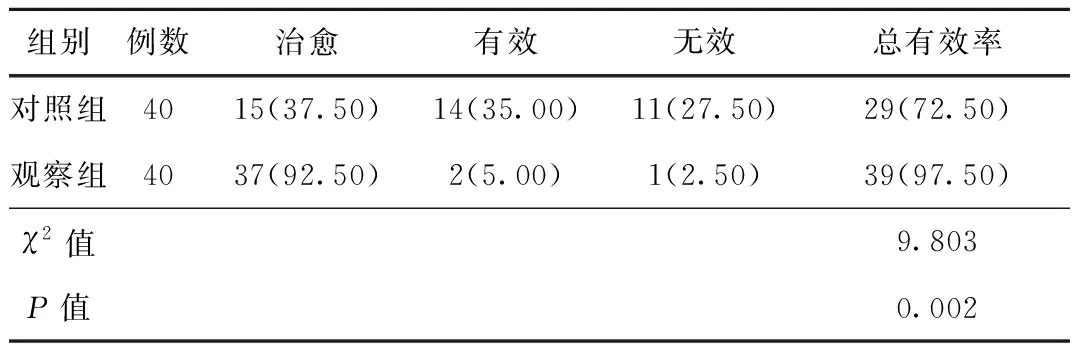

2.1 临床疗效 与对照组相比观察组治疗总有效率较高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者临床疗效对比 (例,%)

2.2 VAS评分 治疗前,比较观察组与对照组VAS评分,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1疗程后,观察组与对照组VAS评分均比治疗前低,且与对照组相比观察组VAS评分较低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者治疗前、后VAS评分对比 (例,

3 讨论

骶髂关节为骨盆环三关节的重要部分,由骶骨与髂骨的耳状关节面组成,关节囊紧张,且周围分布多条韧带给予支持,是下肢与嵴柱联系的枢纽,其主要作用是支持体质量及缓冲骨盆或下肢的冲击力,具有良好的稳固性[5]。随着社会不断发展,人们工作压力逐渐增大,常因过度劳动或长期坐姿不当,导致腰骶部承受外力冲击,或者妊娠期女性骨盆结构发生变化,进而降低骶髂关节囊与周围韧带紧张度,间接引起周围肌张力失衡,极易导致骶髂关节紊乱。

中医学将骶髂关节紊乱归为“骨错缝”“筋骨病”范畴,骶骨与髂骨属于“骨”,关节囊及周围韧带属于“筋”,认为在正常生理状态下,筋与骨相互维系,处于动态平衡状态,能够维持骶髂关节稳定,起到协调关节运动的作用,而在病理状态下,由于各种外力冲击或慢性劳损等原因,破坏动态平衡,筋骨失调,形成骨错缝,导致局部气血不畅、经络阻滞,患者常伴有关节周围疼痛、关节功能障碍等症状,影响其日常生活[6]。本研究结果显示,与对照组相比,观察组治疗总有效率较高,VAS评分较低,提示针刺联合脊柱微调手法治疗骶髂关节紊乱患者,可有效减轻患者疼痛,具有显著疗效。分析其原因在于,通过对患者上髎、肾俞、委中、关元俞、居髎、膀胱俞穴位进行针刺,具有疏通经络、散寒止痛等功效,降低局部肌肉肌张力,促进血液流通,改善微循环,但针刺治疗只能起到疏筋治表作用,骨错缝依然存在,若患者治疗后局部受到炎症刺激存在复发的可能性,因此需结合脊柱微调手法共同治疗[7]。脊柱微调手法强调手法以最小的力度,最小的被动运动幅度达到治疗效果,治疗过程中医师应严格把握关节复位的运动幅度与力度,避免调整过大造成新的错缝,通过对患者骶髂关节实施一定的力,进而降低阻止关节归位的阻力,适当分离骶髂关节间隙,在减小关节阻力及绞索的基础上给予一定方向的扭转力,使关节复位[8]。

综上所述,骶髂关节紊乱患者采用针刺联合脊柱微调手法治疗的效果显著,且患者疼痛症状得到明显改善,有助于患者身体恢复,值得在临床广泛应用。