执“田野与历史两端”的类型分析

——北亚鼓圈中的泰加林型萨满鼓

2020-05-29刘桂腾

刘桂腾

北亚,是世界三大萨满鼓圈(北亚、北欧、北美)之一,包括俄罗斯西伯利亚及远东地区和中国东北北部。19世纪下半叶始,北亚的萨满祭祀活动渐成西方民族学瞩目的热点区域。中俄界河黑龙江/阿穆尔河,在《尼布楚条约》(1689)签订之时还是中国内河;而在《瑷珲条约》(1858)、《北京条约》(1860)等不平等条约相继签订之后便成了中俄两国的界河。若从文化地理视角而观之,俄罗斯西伯利亚与中国东北自古以来就是一个相互关联、密不可分的萨满文化生态区——北亚鼓圈。作为音乐人类学研究,“鼓圈”是指以“万物有灵观”的物化形式——单面鼓为器型特征的响器生命空间。亦即,鼓圈是一个跨族群和国界的文化地理概念;其外部边界随族群的聚合、迁徙而游移;其内部的制度化器型特征、器声属性及其宗教隐喻,则构成了既流动又有相对稳固关系并具“超地方性”意义的萨满响器谱系。(1)萨满仪式音乐研究语境中的“响器”,是指局内观的“祭器”和局外观的“乐器”。据我目力所及,在音乐人类学研究中最早进行“响器制度”研究的是萧梅教授:“以制度视角作为‘萨满式文明’中音声比较的切入点,也许是我从开始就受到乔纳森·史密斯有关以‘类型学的历史化’、‘差异性建构’和‘谱系学研究’,给予对象的描述以社会文化环境与研究的历史过程双重语境化研究构想影响下的一种选择。”萧梅:《响器制度下的“巫乐”研究》,《民族艺术》,2013年,第2期,第31页。

缘 起

2014年8月,借到奥胡斯大学出席欧洲中国音乐研究基金(CHIME)国际研讨会之机,我和萧梅、程俏俏在哥本哈根转机时顺访了丹麦国家博物馆。考察了博物馆常规展出的萨满器物外,我们还获得了进入位于根本哈根郊外文物库房的宝贵机会。在那里,我们看到了一批蒙古萨满文物,其中包括萨满鼓。(2)第2届国际萨满研究协会(ISSR)世界大会,1993年在布达佩斯召开。期间,在米哈依·霍帕尔主席赠我的一本小冊子上,我发现了一面察哈尔蒙古萨满鼓照片。此前,这种形制的萨满鼓从未在我的田野视域中出现,回国后我便开始四处寻访。很遗憾,20多年來毫無踪迹。不但我,国内也不见其他同行搜得。似乎可以断定:这种类型的萨满鼓在內蒙古乃至全国消失了。照片署名为亨宁·哈士纶·克里斯滕森(Henning Haslund-Christensen),1939年摄于察哈尔一帶。顺藤摸瓜,我逐渐了解到一些关于这位丹麦人的情況。于是,到丹麦寻访这面萨满鼓就成了我的一个藏在心底的夙愿。丹麦人亨宁·哈士伦·克里斯滕森(Henning Haslund-Christensen)1927—1930年曾参加过瑞典地理学家斯文赫定的中亚探险队,穿越了戈壁大沙漠到了新疆,收集、录制了60首蒙古(包括达斡尔)民歌,大多保存在斯德哥尔摩博物馆。后来哈士伦为给丹麦民族博物馆收集藏品,于1936—1937年又来到中国东北、內蒙古东部科尔沁、喀喇沁、土默特、鄂尔多斯等地;1938—1939年再次到察哈尔等地考察。这期间,他收集了2500件民族学物品,300余件考古学文物,其中有相当一部分是察哈尔蒙古的。后来,哈士伦把这批珍贵的民俗文物运回了丹麦。我们看到的萨满鼓,就是他收集的这批萨满文物之一。无独有偶,机会总是留给有心人。今年暑期我在德国莱比锡民族志博物馆文物库房又有意外惊喜:一批北亚的萨满器物竟在这里已经沉睡了一百多年!北亚诸族的萨满鼓在欧洲博物馆里零星展示并不鲜见,但其文物库房还藏有大量北亚古代萨满响器实物着实令人意外。特别是独具北亚萨满响器特质的“泰加林型”萨满鼓,在当下的田野调查中几乎没有什么靠谱的传世实物可考了。毫无疑问,这些萨满鼓藏品对于萨满响器谱系建构和比较研究具有十分特殊的学术价值。

北亚鼓圈中使用泰加林型萨满鼓的族群很多,包括埃文克、图瓦、布里亚特、托拉法尔、涅涅茨人等。就目前已发现的文献记载和实物的数量来看,以中西伯利亚叶尼塞河流域的埃文克人(我国称“鄂温克族”)萨满鼓最为典型。因此,本文以埃文克人/鄂温克族的泰加林型萨满鼓为例展开讨论。“泰加林型”这个萨满鼓分类,(3)以持鼓方式来看,萨满鼓可分为抓持型和握持型单面鼓;若以器型、材料和制作工艺的角度来看,萨满鼓可分为泰加林型和黑龙江型单面鼓。参见刘桂腾:《满族萨满乐器研究》,沈阳:辽宁民族出版社,1999年,第38页。是我依据俄罗斯(苏联时期)民族学学者19世纪末至20世纪中叶关于西伯利亚及远东地区萨满鼓的文献记载和分析演绎出来的“假说”。在我国境内,仅见有敖鲁古雅鄂温克族大萨满妞拉老人传世的一面鼓是这种类型。妞拉萨满鼓曾收藏于黑龙江民族博物馆,随着行政区划的变化,几经辗转,至今已下落不明。所幸的是,民族学家满都尔图先生80年代在敖鲁古雅作民族学调查时用反转片拍下了这面鼓。

仅凭一个鼓的采样怎么能构成一种类型的概括呢?

俄罗斯(苏联时期)民族学关于萨满仪式的调查资料,记录了很多19世纪末至20世纪中叶尼塞河流域埃文克人的泰加林型萨满鼓。Е.Д.普罗科菲叶娃(Е.Д.Прокофьева)、А.Ф.阿尼西莫夫(А.Ф.Анисимов)和С.В.伊万诺夫(С.В.Иванов)等民族学、宗教学学者的著述,提供了大量泰加林型萨满鼓资料,成为类型分析的重要学术资源。但终因学科研究视角不同,我们从中还无法获得更多音乐学信息,并且,缺乏实物观察数据,没有泰加林型萨满鼓形制数据记录、演奏技法和乐谱等;所以,只能算作“扶手椅”上的文献研究,“泰加林型”萨满鼓还只是一个推论出来的“假设”。一个不期而遇的机会推进了我的这项研究。2018年德籍华人学者周钰研究员在上海音乐学院参加一个学术会议时,跟我提及了德国莱比锡民族志博物馆藏有北亚萨满器物,希望我有机会去看看。这是她做馆藏东亚乐器研究时发现的一批北亚早期的萨满文物藏品,其中有大量西伯利亚及远东地区萨满使用的响器。这个发现,促成了2019年暑期我到莱比锡民族志博物馆做了三天萨满响器专项调查。老天不负有心人,在该馆文物库房,我终于追踪到了传世的埃文克泰加林型萨满鼓的实物,并实地对其结构、材料、器型以及金属垂饰、鼓面图案等做了详细的观察和数据采集。这面1870年入藏该馆的叶尼塞河流域埃文克萨满鼓,是我学术生涯中第一次触摸到的泰加林型萨满鼓。从文献落实到文物,由假说步入实证,验证了“泰加林型”萨满鼓的分类及其命名是成立的。

那么,这个类型分析结果有何学术意义呢?

俄罗斯西伯利亚远东广大地区的许多民族,与我国东北及内蒙古地区的民族具有难以分割的历史渊源。有的,属于跨界民族,譬如:鄂温克族/埃文克人,赫哲族/那乃人,蒙古族/布里亚特人;有的,虽然难以一一对应,但其血缘与历史相近,譬如中国的达斡尔族、鄂伦春族,俄国的雅库特人、埃文人、楚科奇人、吉利亚克人、涅基达尔人等等。这些民族,因一条界河——黑龙江/阿穆尔河而分属中俄两个国家。萨满鼓的流传路向,往往与该流域渔猎、游牧民族“逐水草而居”的迁徙规律密切相关。然而,以国别为界而划定的“民族”单元,割裂了一个族群的音乐文化空间,使其不可分割的内在联系被人为阻隔,制约了人们对同一文化对象的整体认知。所以,我们应当跨越国家地理疆界,以文化地理——北亚萨满鼓圈为学术单元,通过分类找到关系,探索萨满鼓谱系建构的理论意义及其应用价值:追根溯源,缕析真伪,为廓清“遗产”与“创作”的界限,明辨“保护”与“利用”的关系提供理论参照。

一、黑龙江流域泰加林型萨满鼓

北亚鼓圈中的叶尼塞河流域和黑龙江流域曾经是埃文克人/鄂温克族泰加林型萨满鼓流行的核心地带。但由于历史疆界的区隔,西方早期的民族学研究止步于黑龙江/阿穆尔河左岸的西伯利亚及远东地区,因此,黑龙江流域、特别是右岸的中国广大区域中的萨满信仰研究成果极少。

2002年3月,我一次踏进神秘的大兴安岭密林中的敖鲁古雅。行前与负责敖鲁古雅鄂温克族狩猎文化博物馆的文化站长有过电话联系。不巧,当我们深夜翻越冰天雪地的大兴安岭来到敖鲁古雅时,才得知馆长进城开文化工作会议了。听到这个消息,大家的心情顿时凉了半截。人生地不熟加之夜半,我们只好驱车赶到距离不算太远的满归镇夜宿。第二天一大早,我么又返回了敖鲁古雅。令人失望的是,这个小小的博物馆里并没有什么萨满传世实物,妞拉萨满鼓更是不见踪影。2007年,我再次走进敖鲁古雅。这时,敖鲁古雅的鄂温克族已经下山迁居到根河市郊由政府统一建造的鄂温克新村。新馆还没有对外开放,根河文化局的朋友带我到文化站的库房看到了一些萨满鼓。依然没有找到妞拉萨满鼓,看到的都是些为“民俗表演”制作的鼓。整齐划一的鄂温克新村貌似很“民族”,其实也就是外观徒有一些撮罗子元素而已。敖鲁古雅鄂温克人的物质条件得到了很大的改善,然而,没有了泰加林藓苔的驯鹿何处为家?失去了萨满鼓的灵魂在何处飘零?

历史上,埃文克人/鄂温克族的迁徙史就是一部壮烈的泰加林悲歌。残酷的战争和高寒生境,熔铸了一个坚韧不拨的民族性格。萨满负载着祖先的魂灵在阴阳之间穿行,成为人与自然相处、与命运抗争的精神图腾和文化力量。一个年轮就是一个生与死的轮回,如此往复,生生不息。而今,敖鲁古雅的妞拉萨满成了夕阳西下的最后一抹光辉,在沉闷、悠远的萨满鼓声中,带着驯鹿的血色离开了泰加林的怀抱……

图1.敖鲁古雅妞拉萨满鼓(4)摄影:满都尔图,20世纪80年代,内蒙古呼伦贝尔一带。

敖鲁古雅“鄂温克族”的认定,在“民族识别”时期曾有歧义。而妞拉萨满的这面泰加林型萨满鼓,也许能够为敖鲁古雅鄂温克族迁徙史提供一个音乐人类学的佐证。可以确定的是,敖鲁古雅鄂温克人使用的萨满鼓就是泰加林型。关于妞拉萨满鼓的故事,如果把道听途说的碎片化的采访记录拼贴起来,大概的情况是:妞拉萨满鼓是随着鄂温克人由贝加尔湖一带迁徙带过来的。满都尔图先生20世纪80年代曾用彩色反转片拍下了这面鼓。(5)2003年初春,我去北京拜访满都尔图先生。在中国社会科学院民族学、人类学研究所的会客室,先生把这张妞拉萨满鼓的底片交给了我。复制后,我又将底片还给了他。每念及此,先生的无私扶助之情都令晚学难以忘怀。

这次调查的回程途中路过哈尔滨,我顺道去坐落于文庙的黑龙江民族博物馆参观,意外发现了与妞拉萨满鼓非常相像的一面标称为“鄂温克族萨满鼓”的实物。但当时几经交涉也没有得到直接接触观察和测量数据的许可。回来后一直耿耿于怀,心有不甘。后经省文化厅一位领导协调,我又专程去了一趟黑龙江民族博物馆,受到了一位副馆长和业务部门的热情接待。经过仔细观察实物,可以判定这是一件复制品。我的这个判断当时并没有得到馆方的认可,后来在他们的文物档案记录中得到了证实。这面鼓充满了辛酸、多劫而又神奇的经历:“文革”之初,妞拉将全部神具藏于大兴安岭茫茫密林之中,使这只古老的萨满鼓躲过了一场浩劫。“文革”结束后黑龙江省博物馆将其征集为馆藏,后来满都尔图先生到呼伦贝尔一带进行民族学考察时拍摄了这组珍贵的照片,妞拉萨满鼓始为世人所知。其后,重新划归(1979年)内蒙古自治区的呼伦贝尔盟有关部门将其索回;而今,已经不知所终。

泰加林型萨满鼓,通常为蛋卵形,鼓圈宽厚并有若干凸起的“乳钮”,以驯鹿或驼鹿皮蒙制鼓面,设十字形锻铁抓手,配有铲式鼓槌。“乳纽”是泰加林型萨满鼓器型的突出特征。以前我曾考虑从制鼓材料上分析“乳纽”的形成,见过复制品后才发现鼓圈上有若干长方形的“谐振槽”;从声学原理上分析,应该是为使击鼓的声音与隆起的乳纽空腔产生谐振而设计的。泰加林型萨满鼓已形成了独特的器型风格并流行于高纬度寒带的泰加林区,所以我将其命名为“泰加林型”萨满鼓。(6)泰加林(Taiga),亦称“北方针叶林”。俄罗斯西伯利亚的勒拿河、鄂毕河、叶尼塞河都流经泰加林区,中国的泰加林分布在大兴安岭北部和新疆阿尔泰山一带。落叶松、云杉等针叶树种,几乎成了泰加林区族群制作萨满鼓鼓圈的唯一材;“泰加林型”萨满鼓具有相同或相似的器型特征。详见刘桂腾:《鼓语:中国萨满乐器图释》,上海:上海音乐出版社,2018年,第217页。

二、叶尼塞河流域泰加林型萨满鼓

历史上,北亚鼓圈中的叶尼塞河流域和黑龙江流域是泰加林型萨满鼓流行的重要区域。俄罗斯称黑龙江/阿穆尔河左岸广大地域为“远东地区”,广义上亦属西伯利亚。西伯利亚流入北冰洋有三大河流:叶尼塞河、鄂毕河、勒拿河。叶尼塞河是西西伯利亚平原与中西伯利亚高原的分界,其西是平原地区,其东为高原地带,是西伯利亚河流中水量最丰富的河流以及流入北冰洋的最大河流。其上游原属中国,称为谦河。尽管居于两河流域的埃文克人/鄂温克族分布十分广阔,其生产方式和自然生态环境却有惊人的相似性:在泰加林广泛覆盖的山林中游猎。

1.中西伯利亚埃文克人萨满鼓

西伯利亚地区埃文克萨满鼓的相关记载,主要集中在俄罗斯(苏联时期)民族学和宗教学家的相关著述中。1929年,А.Ф.阿尼西莫夫(А.Ф.Анисимов)只身前往中通古斯卡河流域(埃文克民族州拜基特和秋恩地区),对埃文克人进行了长达三年的民族学调查,还开办了当地第一所埃文克学校。1937年,读完了研究生学业的阿尼西莫夫再次返回田野地,进行搜集、补充和研究工作。这些成果收录在《西伯利亚埃文克人的原始宗教(古代氏族宗教和萨满教)——论原始宗教观念的起源》一书中。有意思的是,尽管受苏联时代主流意识形态的影响,阿尼西莫夫对“田野民族志”“比较法”所注重的实证研究进行了激烈的批评,斥其为“形式主义的记述”和“主观唯心主义理论的工具”,(7)〔苏联〕А.Ф.阿尼西莫夫(А.Ф.Анисимов):《西伯利亚埃文克人的原始宗教(古代氏族宗教和萨满教)——论原始宗教观念的起源》(Религия Эвенков в историко-генетическом иэучении и проблемы происхождения первобытных верований),于锦绣译,北京:中国社会科学出版社,2016年,第2—3页。但此书的学术生命力,却正源于他通过田野调查所获得的那些“形式主义的记述”——留下了一手的民族志成果,成就了这本书的学术文献价值;而他那些倾力所作的关于原始宗教起源的论断,恰恰充斥着浓厚的经典本质主义研究范式味道和居高临下的文化权威色彩。不过,阿尼西莫夫在民族志研究中反复强调“历史”的维度(追本溯源)还是应当肯定的。

中通古斯卡河是中西伯利亚叶尼塞河流域的一大支流,为埃文克人世居之地。该书中例举的埃文克人萨满鼓均为泰加林型。阿尼西莫夫根据田野调查比较详细地描述了埃文克人制作萨满鼓的仪式过程:仪式开始,萨满以神歌宣启。之后,族人按照神喻在泰加林中寻找制鼓的树木。找到之后,从阳面下刀,按指定长短、厚薄由刀口处劈下来制鼓所需要的板条。制鼓的过程,并不仅仅是个简单的器物制作,还隐含着萨满的某些宗教禁忌以及所属氏族的利害诉求。譬如,为了使萨满的对手和异族敌对萨满和他们的神不知道板条是从哪棵树砍下来的——无法辨认出来他的萨满树,还要在附近树上同样砍下一块板条作为迷阵。把板条带回后,族人按照萨满的要求修整并弯曲成鼓圈,然后在鼓圈绷上野公鹿皮;鼓圈的背面以锻铁、皮绳和一些金属垂饰加固。鞔鼓的野鹿,也是按照萨满的神喻猎获的。萨满通过神喻告诉族人捕获什么毛色、什么样的角等等。萨满树为泰加林里常见的落叶松,这里是萨满游魂于上下界居住的地方。埃文克人认为泰加林中居住着萨满的“兽形魂”(8)〔苏联〕А.Ф.阿尼西莫夫(А.Ф.Анисимов):《西伯利亚埃文克人的原始宗教(古代氏族宗教和萨满教)——论原始宗教观念的起源》,于锦绣译,北京:中国社会科学出版社,2016年,第161页。。另外,阿尼西莫夫对萨满鼓鼓面上的图案也有解释:“整体来说,板鼓上的图像乃是作为特殊的氏族意识形态认识的宇宙,即氏族诞生的起始;……绘画之后,板鼓就(被)认为是苏醒了、活了”,(9)同注⑧,第167页。这是仪式最后在萨满的神歌中宣喻的。可见,在鼓面上绘图是萨满制鼓的最后一道制作工序。这里,阿尼西莫夫有个值得注意的看法:制鼓仪式并不复杂,但与之关联的观念却是非常复杂的。时下,我们在田野调查中所见的萨满鼓大部分已经没有图案了。即使有,也是比较简单。由于阿尼西莫夫的描述中并未标明这种制鼓仪式的具体出处,而且缺乏对萨满鼓形制结构的象征意义和宗教隐喻解释,我们尚难以判断哪些是他的田野实录,哪些是他的观察结果。不过,萨满制鼓过程的概貌还是清楚的。

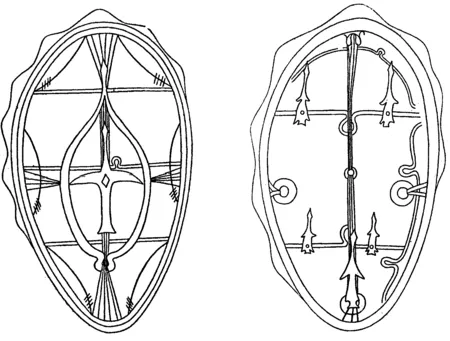

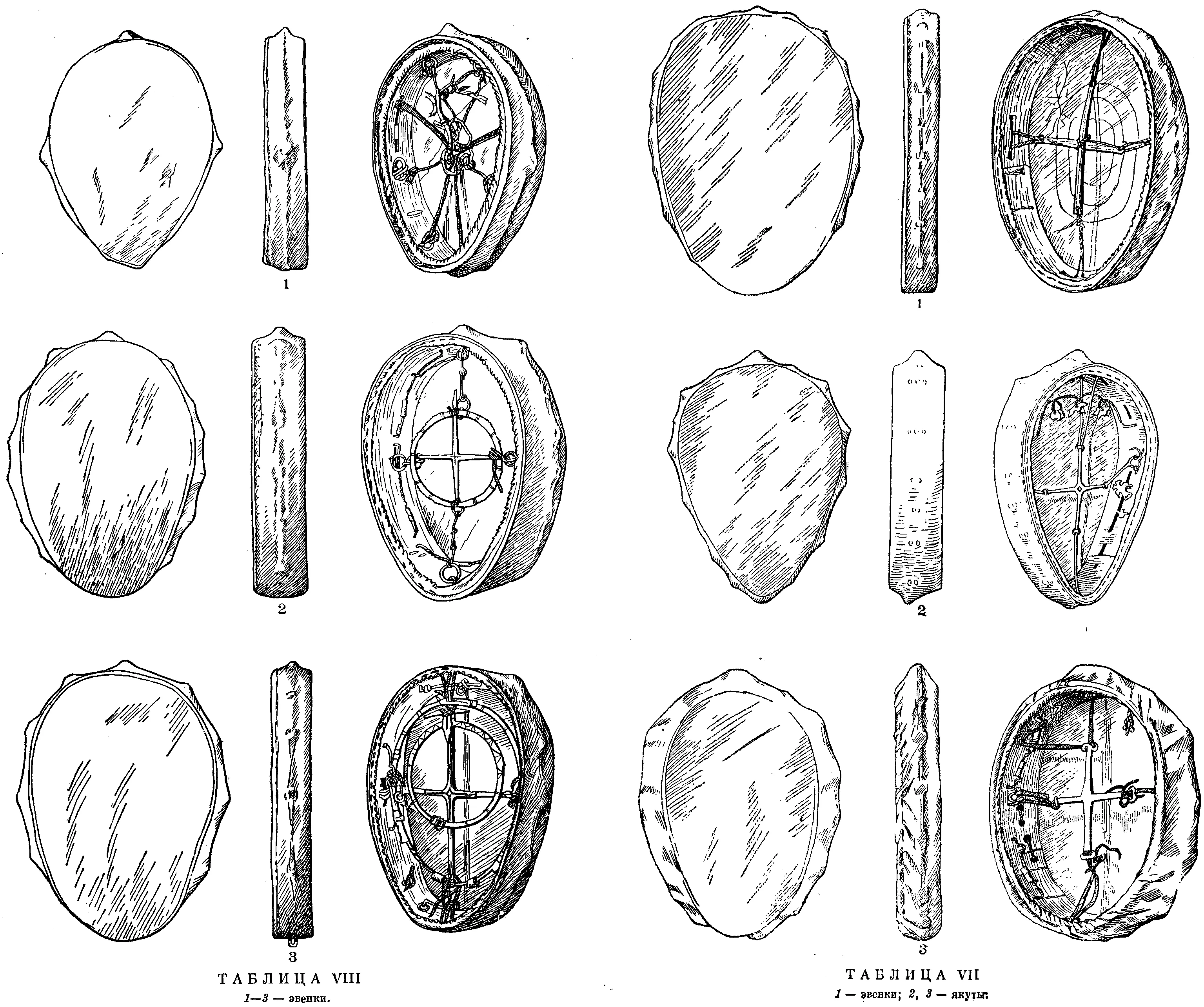

图2.埃文克泰加林型萨满鼓/国立民族学博物馆藏(10)同注⑧,左图:第4871—229号;右图:无编号。第162—163页。

关于埃文克泰加林型萨满鼓最为丰富的一部民族学著述,是Е.Д.普罗科菲叶娃(Е.Д.Прокофъева)的民族志调查报告《萨满鼓》(Шаманские бубны)。这是苏联科学院民族学研究所编撰的《西伯利亚民族志历史图鉴》(Историко-этнографический атлас Сибири)中的一个专章,(11)Е.Д.ПРОКОФЪЕВА,“ШАМАНСКИЕ БУБНЫ”,АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ им.Н.Н.МИКЛУХО-МАКЛАЯ,СТОРИКО-ЭТНОГРАФИУЕСКИИ АТЛАС СИБИРИ,ПОДРЕДАКЦИЕИ М.Г.ЛЕВИНА ц Л.П.ПОТАПОВА ИЭДАТЕЛВО АКАДЕМИЯ НАУК СССР Москва-Ленинград,1961,pp.435-490.书中收录的萨满鼓图录几乎涵盖了整个西伯利亚及远东地区的族群,如埃文基、尼夫赫、乌德盖、那乃、哈卡斯、布里亚特、图瓦、托法拉尔人等。其中,许多都是与我国境内相对应的族群。书中有鼓的照片和绘制精确的线描图以及萨满鼓的分布区域图,遗憾的是,依然没有任何萨满鼓形制数据的记录。该书收集的埃文克人萨满鼓,有西西伯利亚、南西伯利亚和中西伯利亚地区。泰加林型萨满鼓,则以中西伯利亚一带叶尼塞河流域最为典型。

Е.Д.普罗科菲叶娃以流行区域为依据对萨满鼓进行了分类:西西伯利亚类型、南西伯利亚类型、中西伯利亚类型、远东类型以及各种不同的变体。相同或相似自然生态环境对萨满鼓形制特征形成的影响是巨大的,但这种分类标准的缺憾是没有阐释出萨满鼓之间的内在联系和历史渊源,且过于繁琐。不过,她的记录还是为我们今天的类型分析和比较研究提供了宝贵的民族志文献,我们不能用音乐学今天的眼光求全责备。总而言之,俄罗斯(苏联时期)民族学、宗教学学者的研究,反映了19世纪末至20世纪初期叶尼塞河流域埃文克人萨满鼓的历史样貌。尽管因当时的主流意识形态,在一定程度上影响了萨满仪式研究的学术价值,但角度标准的萨满鼓照片、精细的线描图以及分布区域图示等,还是能够使我们清晰、准确地看到埃文克人泰加林型萨满鼓在那个时代的样貌,体现了俄罗斯(苏联时期)民族志调查和学术研究的专业水准及历史文献价值。

图3.埃文克泰加林型萨满鼓/中西伯利亚一带(12)Е.Д.ПРОКОФЪЕВА,“ШАМАНСКИЕ БУБНЫ”,АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ им.Н.Н.МИКЛУХО-МАКЛАЯ,СТОРИКО-ЭТНОГРАФИУЕСКИИ АТЛАС СИБИРИ,ПОДРЕДАКЦИЕИ М.Г.ЛЕВИНА ц Л.П.ПОТАПОВА ИЭДАТЕЛВО АКАДЕМИЯ НАУК СССР Москва-Ленинград,1961.左图p.482,右图p.483。

2.莱比锡民族志博物馆藏埃文克人萨满鼓

1870年入藏的埃文克人(Ewenken)萨满鼓,承载着令人尊敬的文化、历史学家古斯塔夫·弗里德里希·克莱姆(Gustav Friedrich Klemm)的历史贡献。这面从遥远的叶尼塞河(Jennissei)沿岸征集的萨满鼓,原本的使命只是在族群血缘圈里自下而上地穿梭往复,却由东到西又来了个150年的西流穿越,成就了埃文克萨满的一趟灵魂之旅,堪称萨满乐器生命史的缩影。作为莱比锡民族志博物馆第一批入藏品,人们当时也许还不会想到这个常规的文物征集成果,对于21世纪的萨满文化寻踪者意味着多么非凡的历史意义和文化价值吧?(13)我与周钰研究员合作,对这批萨满响器进行了测量和记录,她还费心为我查找了相关馆藏记录。十分感谢周钰的引导和格拉西莱比锡民族志博物馆提供了这次宝贵的机会,以及北亚研究员Marita Andó女士等德方专业人员予以的密切配合和帮助;还要特别感谢南亚研究员Carola Krebs女士提供了打开埃文克萨满鼓展柜的便利条件。此次调查,为今后北亚鼓圈萨满响器的跨国、跨界比较研究提供了珍贵文物标本。在我的萨满音乐研究生涯中,这还是第一次触摸到150多年前埃文克人萨满鼓的温度。感激之情,难以言表!

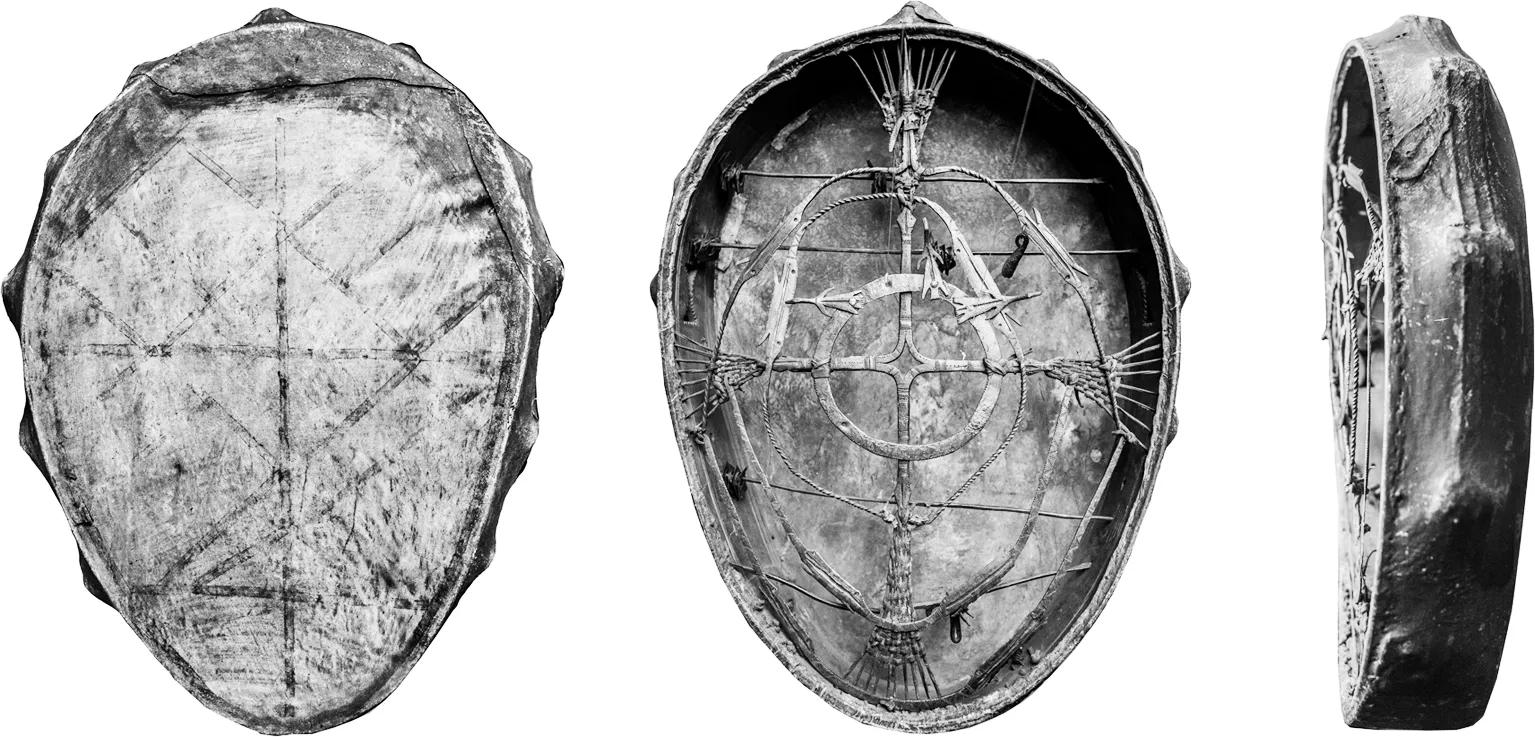

这是北亚萨满鼓圈中一面典型的泰加林型萨满鼓,保留下了19世纪下半叶埃文克人珍贵的历史音乐文化信息,完整地呈现了泰加林型萨满鼓的基本特征:

图4.埃文克泰加林型萨满鼓/莱比锡民族学博物馆藏(14)萨满鼓,1870年入藏,编号:016NAs1947,测量:刘桂腾;记录、翻译:周钰;摄影:刘桂腾,2019年7月9日,德国莱比锡民族志博物馆。

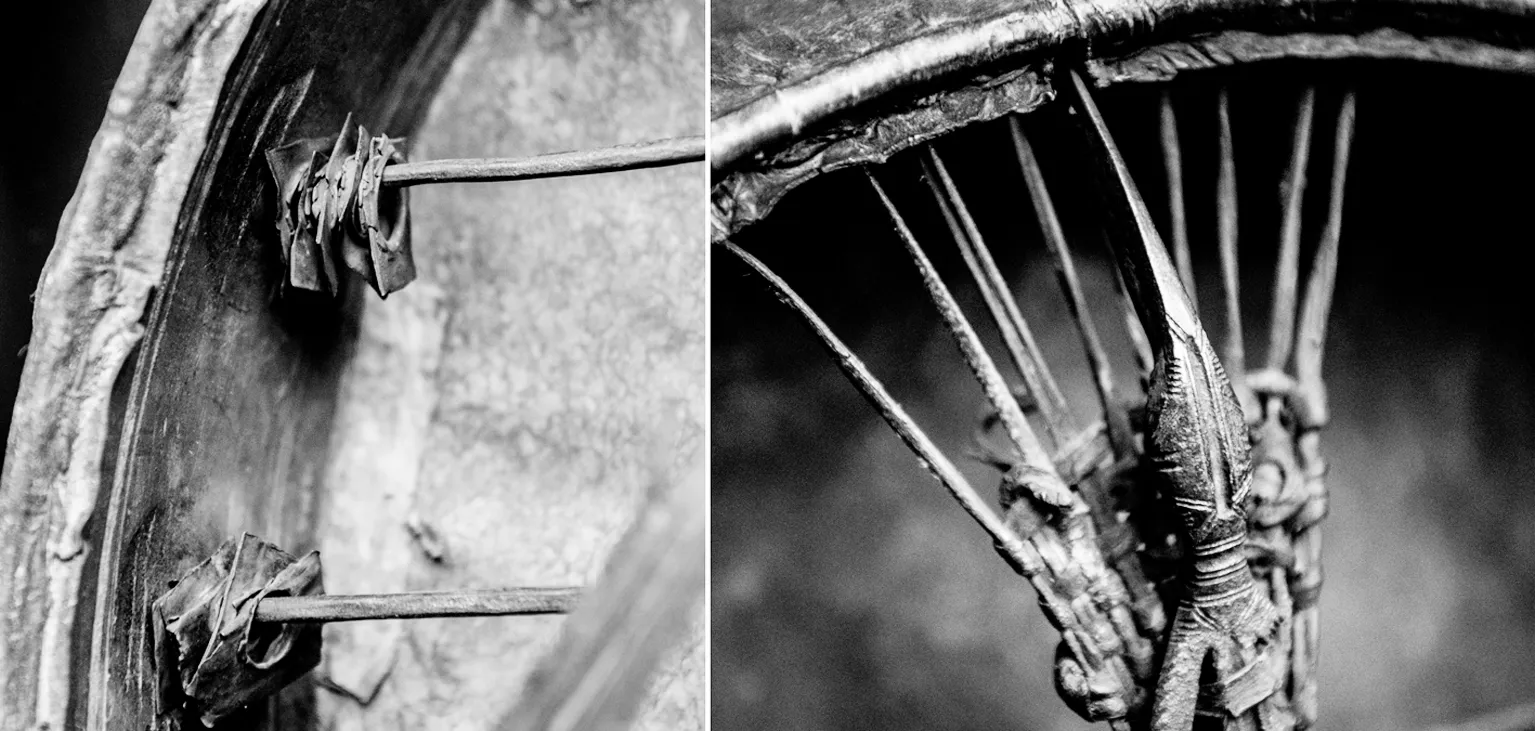

鼓体:蛋卵形,落叶松木制,鼓圈外缘设若干乳纽,内缘装有以十字型铁制抓手为中心而构成的“鼓柄”,与鼓面图案结合起来便构成了一个萨满的“宇宙”系统。铁质抓手的十字交叉处为棱形小孔,其外设一圆圈,上面嵌有4只左右对称的潜鸟(缺1只);抓手圆圈上面还有1只制作十分精致的大潜鸟:尖厉凸出的鸟噱直冲鼓缘顶部,两个尾翼锻成棱形拧花状并左右垂至鼓圈中部,右翼上还垂挂了一个“马蹄铃”。潜鸟是为萨满指引道路的辅助神,它是埃文克人萨满信仰中最为常见的主题之一。“飞翔”的能力,自古以来就是萨满必须获得的超自然力。至今,我们在科尔沁蒙古族博(萨满)的神帽上,达斡尔族雅德根(萨满)神服的双肩上,都能见到神鸟的形象。铁质抓手由4组皮绳(每组8—10根)联结到鼓圈内缘上;还有4条铁梁横向固定在鼓圈内缘,每个铁梁上都串联了成组的小铁片;环绕十字抓手的半圆形铁圈(包括潜鸟的尾翼),筑成了阻挡“外鬼”和恶魔侵扰的“栅栏”。此外,鼓圈外缘上的9个“乳纽”象征着萨满游阴途中要“停留”的地点。(15)根据С.В.伊万诺夫引述人类学与民族学博物馆第1524-204号收藏品目录中对一面图鲁罕地区埃文克人萨满鼓的解释:“神鼓周边的九个结表示萨满在作假想的旅行时所要‘停留’的九个世界”。这个解释提供了另外一个视角——乳纽的象征意义,应该是有田野作业根据的。参见С.В.伊万诺夫(С.В.Иванов):《黑龙江流域民族的造型艺术》,孙运来编译,天津:天津古籍出版社,1990年,第69页。抓手构件上留有若干小孔,表明一些金属垂饰已经遗失;萨满击鼓时这些垂饰是能够互相碰撞发声的噪声器,具有表达萨满意志和传达神喻的功能。

鼓面:野鹿皮蒙制,上面用深棕色(当时也许是红色)颜料绘制了一组由线条和圆圈构成的抽象图案:以十字线条为经纬构成的棱形中心和向四周绵延至鼓缘的多条放射线,象征着萨满的通神之“路”。

图5.埃文克泰加林型萨满鼓(局部)/莱比锡民族学博物馆藏

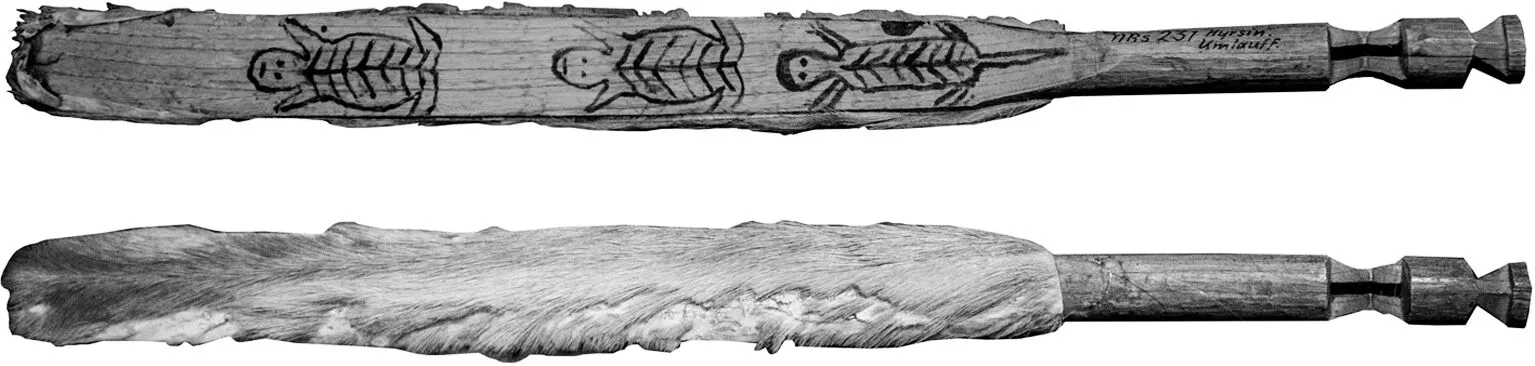

鼓槌:铲式,木制,一面裹毛皮,一面绘有2个龟和1个蜴蜴,是萨满的辅助神;在萨满那里,它们具有为族人祈福求寿和为患者寻找丢失灵魂的功能。这把鼓槌与上述萨满鼓不是原配,应该是后来所配。但其器型则与文献记载相符,也与其它泰加林型萨满鼓鼓槌实物的形制相同。

图6.埃文克泰加林型萨满鼓槌(16)萨满鼓槌,1900年入藏,编号:016NAs231,测量:刘桂腾;记录、翻译:周钰;摄影:刘桂腾,2019年7月9日,德国莱比锡民族志博物馆。/莱比锡民族学博物馆藏

由于缺乏田野调查报告关于这些部件的翔实纪录,我们尚无法对这面鼓的全部细节作出阐释。但关于萨满信仰的民族志调查及研究成果可以昭示以下几点:以十字抓手为骨架的内饰,构成了一个反映萨满宇宙观的象征符号系统;潜鸟是萨满灵魂的寄寓和引路的辅助神;鼓声以及金属噪声器(马蹄铃、小铁片等垂饰)的声音构成了萨满与神灵和信众沟通的“鼓语”。

莱比锡民族志博物馆的这面萨满鼓,为我们提供了19世纪下半叶泰加林型萨满鼓的实物证据。西流于欧洲的这些萨满器物,很好地保存了19世纪下半叶至20世纪初北亚鼓圈萨满鼓的样貌。当时,被国人弃之如敝屣的东西却被西人当作珍宝揽入馆藏,至今完好如初。这对于历经“五四”和“文革”等的中国音乐学术研究来说,具有特别意义。这些萨满乐器承载着那个时代的音乐文化信息(形制、材料、图案),对其进行类型分析并与当代萨满音乐研究成果加以比对,无疑具有重要学术价值和现实意义。深藏于欧洲民族志博物馆的萨满器物,大多还沉睡于文物库房之中。除了入藏时登记的一些最基本的数据外,几乎没有得到学术界的关注和深入研究。这正是我对这批萨满文物的兴趣所在。

叶尼塞河流域大部地区覆盖着泰加林,南部以西伯利亚云杉和雪松为主,再往北以落叶松为主。地处大兴安岭腹地的敖鲁古雅也是泰加林区。所以,针叶林木和鹿皮成了泰加林型萨满鼓的主要材料;并且,萨满鼓上的部件几乎都被赋予了象征意义和隐喻。这反映了自然生态环境和生产方式对宗教仪式响器谱系形成的影响。所以,将其命名为“泰加林型”的理由是作为万物有灵观的物化形式,萨满鼓的制作和器型体现了埃文克人/鄂温克族与大自然的关系并反映了萨满的宇宙观。泰加林型萨满鼓的器型特征,成为北亚鼓圈响器谱系的一大特色,不仅为埃文克/鄂温克人所有,也是许多相邻族群萨满响器的制度化配置。

三、响器谱系中的泰加林型萨满鼓

自古以来,无论是宫廷礼制抑或民间礼俗,凡礼必用乐的“礼乐观”根深蒂固。祭祀仪式,是由一系列相对稳定的规制、程式和宗教禁忌固化下来的文化模式。其中,各类响器是仪式不可或缺的音乐文化元素。在制度化的响器谱系中,类型化的萨满鼓不仅反映了相对稳定、在地化的器型特征和音响属性,还承载着共同的萨满信仰核心观念和宗教隐喻,因而成为文化认同的物化形式和精神象征,具有超越地方性的族群音乐辨识意义。“北亚鼓圈”的界定,便是以北亚诸族萨满响器谱系中的共同特征为依据而产生的。泰加林型萨满鼓类型的提取,就是通过分类以及类型分析而形成的典型案例。

分类是个通过归纳获得知识的“古老”认知方法,类型是分类的结果。譬如,我对萨满鼓进行分类,就是根据大量田野个案归纳出“抓持型”和“握持型”两大类型的单面鼓;在做进一步的类型分析时,又发现“握持型”的萨满鼓还可分为“泰加林”和“黑龙江”两种不同类型。这个研究过程就是“类型分析”,由此而形成萨满响器谱系建构的基础。类型分析是个常规性的学术操作,但其局限性也是明显的:易于落入形式逻辑思维的陷阱中——揪其一而不计其余,用共性抵消差异;所以,我们还要强调类型分析的前提是要拥有相对足量的田野标本并与历史维度相结合;否则,分类及其类型分析的有效性就会大打折扣。只有通过有效的类型比对找到关系相同或相似文化特征的内在联系,逻辑过程才会成为历史过程。这就是“执历史与田野两端”的含义。以我自己的研究实践为例,在处女作《单鼓音乐研究》一书中我曾把广泛流传于东北地区的“烧香”仪式分为“以单点为特征构成鼓套”的民香单鼓和“以双点为特征构成鼓套”的旗香单鼓。(17)刘桂腾:《单鼓音乐研究》,沈阳:春风文艺出版社,1991年,第98—99页。这固然是个有田野调查依据的分类。但问题在于,尽管民香单鼓具有大量田野实据可证,而旗香单鼓分类的依据却只有凤城满族自治县(现凤城市)通远堡这一个“孤案”,据此将旗香单鼓这个类型与“鼓以三击为一节”的满族萨满跳神联系起来,便得出了“旗香单鼓”属于满族萨满祭祀仪式的结论。这个“论断”在满族音乐文化圈里影响很大,至今东北地区有许多人把一些民香单鼓也附会为“旗香”,以戴上“满族非遗”的桂冠混迹于世。这就是在类型分析过程中盲目追求质的认定而忽视量的积累的尴尬。没有量的积累何以产生质的认定?对于一个研究者来说,文章千古事,得失寸心知。诸君当以此为戒。

分类法的功能在于其“归纳”,也就是说寻求事物发展过程中相对稳定、具有一般意义的“定量”因素。但在新理论层出不穷的今天,我们重申类型分析方法的学术意义,更多的,还是希冀在“定量”因素的比对中检视传统音乐在传承过程中的变化因素,通过分类寻求一种“关系”的解读。在非遗运动中涌现出来大量假非遗、伪民俗的情势下,其现实意义还在于通过历史文献的钩沉与现实田野的考察,以靠谱的类型分析结果为“原型”进行梳理与比较,从而为中国传统音乐文化的保护与传承提供学术支撑。同时,阐释其变化过程中的政治、社会、经济动因,反思非遗保护制度的积极意义与消极因素。而不是用“被发明的传统”这块遮羞布来掩饰假非遗、伪民俗的危害性和负面效应并为其赋予理论上的合法性。其实,任何传统都是“被发明的”,没有什么自然而然的传统;问题在于这个传统是“被谁”发明的。我并不反官员、学者和商人参与传统的“发明”进程,而是主张画地为界、各司其职。作为文化遗产保护,要尊重文化持有者的“发明”权——变与不变,借鉴与固守,都该是局内人自主选择的结果;而作为文化传播,利用传统文化元素进行各类文化创新和艺术创作无可非议,尽可调动社会一切力量支持、扶助之。我本人就有这样将理论研究成果转化为舞台艺术创作实践的体会。2007年我主持创作的大型满族风情组舞《东陲边鼓》,在辽宁省第七届艺术节中获金奖。“剧本”是我积20多年满族以及萨满音乐研究成果的转化,作品从音乐到舞蹈、舞美、服装设计等都运用了大量满族萨满音乐元素。但无论是在作品研讨会还是文宣中,我们都没有将其附会为满族“非遗”。这是两个性质不同的文化传承和呈现方式,不可混淆之。特别是宗教性仪式音乐,是与特定的信仰空间密不可分的。公共文化空间的娱乐与表演,与族群聚落的祭祀仪式具有不同的文化属性和社会功能。将那些当代创作的所谓“非遗”笼统地纳入“被发明的传统”中,便混淆了“发明”的主体,弱化乃至侵害了文化持有人的权益,是对传统文化的破坏而非保护。现代化浪潮冲刷下的中国传统文化已经遍体鳞伤了;有的,甚至已经濒临消亡。倘若如此“保护”,必将会造成新一轮的破坏!将“执历史与田野两端”的类型分析应用于当下学术实践中,就是缕析源流、判断真伪,廓清“遗产”与“创作”的界限,明辨“保护”与“利用”的关系。虽然遗产的保护与利用都是传统音乐文化的传承方式,但作为“遗产”的音乐与作为“创作”的音乐,是两种不同属性的文化形态,切莫混为一谈。坚守“遗产”的文物性质,发挥“创作”的创新精神,双轨并行、殊途同归,才是中国传统音乐合适的保护方式和传承途径。

在响器谱系的建构中,类型分析不仅聚焦于响器的器型特征(材料、造型和制造工艺等)、声音属性(节奏节拍、旋律、曲体结构等),还要观照响器内嵌的精神意涵(象征、隐喻和价值取向);表里互文:前者着眼于“音乐形态”,后者落脚于“文化意义”,从而得以在整体上判断其是否构成了一种规律性的知识类型,并将“规律”理解为一个始终流动着的历史过程。最近偶闻坊间闲谈:音乐人类学的研究范式似乎已由“个案研究”向“宏观叙事”转向。在我看来,这是误判,至少是个错觉。回眸一下学科史就会明白:居于“中层理论”发展阶段的音乐人类学不是哲学,而是一种介于事实与抽象之间的经验理论。(18)“中层理论”为美国社会学家罗伯特·K.默顿所倡。在有人醉心于建构无所不包的概念体系之时,默顿认为这种巨型理论框架是不成熟的,“因为完成理论体系所必需的理论和经验的基础工作尚未进行”。按照默顿的观点,这种理论“具有明确界定的操作化概念,这些概念构成陈述以说明有限范围的现象之间协变关系”。转引自〔美〕乔纳森.H.特纳(Jonathan H.Turner):《社会学理论的结构》(The Structure of Sociological Theory),吴曲辉等译,杭州:浙江人民出版社,1987年,第106—107页。归结起来,“中层理论”的主要特点是:1.以具有一定抽象程度的经验为基础构成理论;2.构成理论的基本单位具有明确界定的操作化概念;3.理论只阐释一定范围内事物发生、发展的基本规律。“中层理论”是建立在经验概括基础之上,而这恰恰因应了音乐人类学学科建设的阶段性需要。因而,基于地方性知识的个案研究范式依然是音乐人类学的立身之道,试图重走老路是没有前景的。虽然“执田野与历史两端”的类型分析是“超地方性”的研究,但并非重回本质主义的“宏观叙事”老路,仍然要在音乐民族志的田野上作业,而不是躺在书斋的摇椅上唱山歌;仍然要以足量的个案研究成果做家底儿,而不是空手套白狼;仍然要向地方性知识致敬,而不是将“放之四海而皆准的真理”奉为圭臬。我不是一个彻底的反本质主义论者:类型分析的有效性是有限的,但也不应否定“规律”的存在。当代音乐人类学语境下的类型分析,旨在开凿历史与现实的通道,以洞悉地方性知识之间的关系,而不是盲求普适规律的认知。超地方性类型分析的目的是寻找那些产生于“地方”但又不限于“地方”的知识类型;所以,其分析结果仍需持续不断地接受“地方性知识”的检视、补充与修正。亦即:类型分析出来的“规律”只是一个理论节点而非终点。