打虎亭汉墓门扉画像初探

2020-05-28李月鹏

李月鹏

(河南师范大学 美术学院,河南 新乡 453007)

河南省新密市地处中原腹地,嵩山东麓,自西汉高祖设密县以来,建制持续至今,1994年改名为新密市。新密市是华夏文明发祥地之一,境内曾发现有裴李岗文化、仰韶文化等多处文化遗址,以及轩辕丘古城寨城址、打虎亭汉墓等全国重大考古发现。打虎亭汉墓位于新密市牛店镇打虎亭村西,距今已有1800余年的历史。《密县志》有记:“乾隆十五年,皇帝与皇太后巡幸游嵩洛,十月途经密县,憩留牛儿店镇(今牛店镇),尖营膳毕,易骑围猎,射虎于城西北隅裴家洼……”[1]故名曰打虎亭村。郦道元在《水经注》提到,此墓前原有一座石庙,立碑云:“德,字博雅,河南密县人也”[2]的字样,认为墓主为东汉弘农太守张德,后经考古学家推断,两墓应为夫妻合葬墓。两墓内部建构基本一致,即由甬道、前中后室和东、南、北三耳室组成的砖石混筑多室墓。两墓门扉区域图案繁密、精美细致,极具审美趣味和艺术价值。

一、打虎亭汉墓门扉画像分布及内容

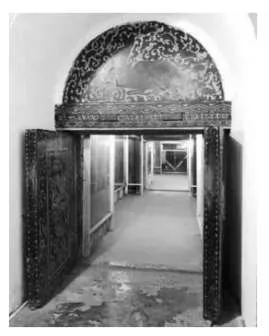

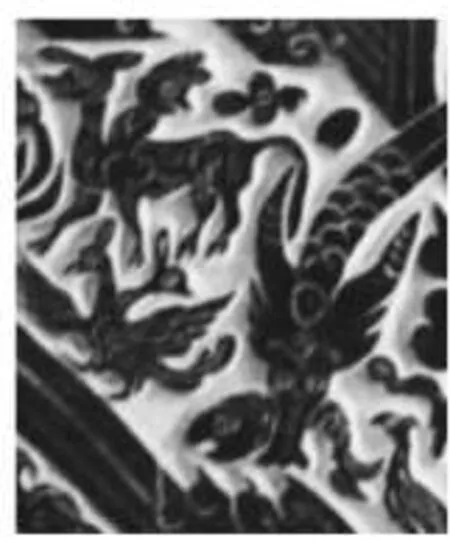

打虎亭两座汉墓各有石门六对,分别位于两墓的前、中、后室以及东、南、北耳室的入口处,如图1所示。从画像布局来看,这些石门扇的正背两面均刻满图案,主要分为外框与内框两部分。较扁窄的外框部分,框内填满变形云纹,或有“四神”形象隐匿其中;内框以铺首衔环为主体装饰,铺首高凸于石面,铺首周围排列有若干小界格,格内填饰各种鸟兽。从画像内容来看,门扉区域刻绘了大量虎、熊、鹿、兔、雀鸟等异禽怪兽以及羽人攀登、仙人骑鹿等情景(见图2)。

图1 打虎亭墓前室墓门

图2 羽人攀登、仙人骑鹿、人首龟身像

二号墓后室门扉的画像中,刻有比肩兽、比翼鸟图案(见图3)。比肩兽和比翼鸟是神话传说中两首一身的神兽和瑞鸟,是汉代墓葬画像中常见的祥瑞题材。武氏祠祥瑞图中有题榜曰:“比肩兽,王者德及矜寡则至。比翼鸟,王者德及高远则至。”[3]意在彰显古代君王恩泽四方、福至深远,从而降下祥瑞。另外,在铺首右上角的一个界格内,雕绘有一幅此墓极为少见的西王母像(见图4),西王母端坐于云台之上,旁边是一只昂头翘尾的九尾狐。东王公的形象与其相对,端坐在另一边的高台之上,在西王母与东王公之间还点缀有奔鹿、仙鹤交颈和仙花仙草图案。此扇石门背面刻有带翼玉兔捣药图(见图5),双翼玉兔跪地,正在全神贯注地捣药。

图3 比肩兽比翼鸟

图4 西王母

图5 玉兔捣药

在汉画像石墓发展的中期阶段,这种西王母-东王公对坐的配置形式曾流行一时,趋吉避凶是其核心功能。美国爱荷华大学艺术史教授简·詹姆斯认为,将“西王母-东王公”放置在双扇门扉上部两端的做法(如山东沂南多室石墓)是出于辟邪目的,即二者代表的是墓室守护者的角色。[4]诚如打虎亭墓所见,此墓的后室是放置墓主人棺椁的处所,相当于阴宅中的“寝居”。也就是说,西王母、东王公及其围绕身旁的多种灵瑞共同为墓主人营造了一个理想化的仙界景象。《后汉书》有曰:“上成公者,密县人也。其初,行久不还,后归,语其家云:‘我已得仙’,因辞家而去。家人见其举步稍高,良久乃没去。”[5]可见东汉社会升仙思想之盛行。

二、打虎亭汉墓门扉画像的艺术特色

据考证,打虎亭汉墓各室石门构件的画像均为预制之作,工匠们事先在墓外对石门进行雕凿和绘制,再按照每块石材所标记的序号依次筑入墓内。其石门材质光滑平整,雕刻工艺之精湛、画像内容之富丽,显示出东汉晚期墓石刻画像的进一步繁荣。

(一)繁缛华丽,趋于装饰效果

打虎亭两墓的门扉图案琳琅满目,祥禽瑞兽错落其间,逐驰跳跃,却无杂乱之意,咫尺间包罗天地万象,远观之云气缭绕,极尽繁缛华丽之感。石门两面几乎不留空余,甚至门扇的合缝内侧都刻满了花纹装饰,而门扉的外缘边框云气缭绕,“四神”形象隐没其中,龙、虎尾部与卷云纹相互缠绕,其造型已明显趋于一种装饰性目的。二号墓东耳室的北扇石门背面(见图6),并不见铺首衔环这一主体样式,龙的形象贯通上下,除龙首清晰可辨外,龙身、足爪完全与卷云纹融为一体;北耳室西扇石门背面(见图7)亦然,无铺首,内框仅雕刻了一对呈展翅状的凤鸟图案,两凤左右相对,体态轻盈优雅,嘴中各衔一个系有璎珞的壁状物,周身羽毛与变形双头云纹缠绕在一起,形成极强的艺术感染力,画面左右对称而平衡,空隙间填满祥云仙花,显得格外绚丽丰实。

图6 东耳室北扇门

图7 北耳室西扇门扇

(二)雕绘一体,画像层次分明

打虎亭汉墓门的铺首衔环部位皆采用高浮雕、浅浮雕与浅减低阴线刻相结合的雕绘工艺,层次感极强,线条劲丽工整而不失纤细流畅,颇具匠心。门扉图案以铺首造型最为突出,铺首采用了高浮雕形式,兽首配“山”字冠,双触卷须,大眼圆鼻,口中衔有一环,环内与环面上刻有蜷虎、龙虎扑兽、三虎衔尾、双雀等图案,不仅少了些狰狞凶恶之感,反而增添了几分端庄美观。“打虎亭汉墓的雕刻风格总的看属工细一类:无论线刻或减地雕镌,都细致而精美。在这种总体风格中,又有工稳与飞动之别。”[6]除铺首的精美造型外,周围画像皆为平面雕绘形式,主要采用了浅减地凸面阴线刻的手法,这种雕凿工艺一般先用墨线勾勒出画像的外缘轮廓,沿着墨线薄薄凿去一层轮廓之外的空白,让画像略微凸起,形成浅减地浮雕,再用阴刻细线表现个体画像的细部结构,每个画像的细部都是用尖利工具刻制而成,力求细节极尽精微,栩栩如生,立体感极强。

(三)飞动回转,富有节奏韵律

“中国绘画是有节奏的动作的视觉记录……在包括雕塑在内的所有中国装饰艺术中,线性韵律都占据着主导地位。”[7]在汉画像石造型艺术中,石刻画像可以通过对雕绘对象的形象塑造和情节设置,打破二维平面上的静止状态,从而创造出整体画面的力量、速度、节奏和韵律感。打虎亭两墓的门扉画像中,形态各异的众多仙禽神兽飞腾跳跃,使画面充满动感和喧闹气氛。无论是挥袖的舞人、追逐戏斗的虎兽,还是振翅欲飞的雀鸟,都具有一种腾挪的动势和速度,营造一种画面动感和力量美感。例如一号墓前室石门西扇背面石刻画像,铺首右下角旁于内框边的一个界格内,刻一幅力士斗牛图(见图8),力士一手揪住牛角,一手高扬呈击打状,牛被制服在地,躬身翘尾作挣扎状,上方一只猛虎正飞扑而来,场面显得惊心动魄;一号墓北耳室东扇正面的下部中间界格内,刻有一幅“龙衔鹿”的画像(见图9),龙嘴咬住鹿背,此时鹿已是濒死状态,四肢下垂,似乎残喘而已,左边扑来一只猛虎,似乎想和龙争吃死鹿,这种情景吓得一只长尾鸟惊恐欲飞,却又回头观望着被龙咬住的鹿。画像中的飞禽走兽皆矫健灵活,富有强烈的曲线变化,令人叹服。

图8 力士斗牛

图9 龙衔鹿

三、与其他画像石分区的门扉画像比较

新密市坐落于河南腹地,这里正是画像石各分布区的交汇地带,其画像风格受到其他各区不同程度的影响,在发展过程中又结合自身条件,逐渐形成了本地独特的区域类型。

(一)与豫南、豫东地区门扉画像比较

河南画像石在豫东商丘、豫南南阳以及豫中的新密、嵩洛地区都有大量发现,其中商丘、南阳数量颇多。南阳画像石多使用质坚而脆的石灰石,雕刻手法大刀阔斧,并深受楚文化的影响,石刻画像具有一种浑朴雄壮的气势。其墓门构图简洁疏朗,鲜有复杂花纹或其他图案装饰,门扉画像以“朱雀-铺首衔环”和“白虎-铺首衔环”居多,铺首的下方无固定搭配,方城东关画像石墓门扉的铺首下方还出现有执矛武士的人物形象。另外,南阳地区画像石经常可以见到石面上雕凿紧密排列的线型肌理,形成了颇具特色的背景装饰。在画像造型上,动物形态和各种神异呈夸张变形的表现手法,勇猛威武,外形鲜明,颇有呼之欲出之势。豫东的汉画像石集中分布于商丘地区,商丘汉画像石受鲁南、苏北地区影响,画像以祥禽瑞兽为主的辟邪祥瑞题材见长,墓门画像配置为常见的“朱雀-铺首”式,其墓门同样具有构图疏朗、朴实庄重的效果,雕刻手法相对于南阳较为古拙质朴、沉稳大气。

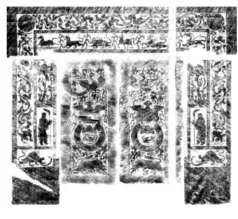

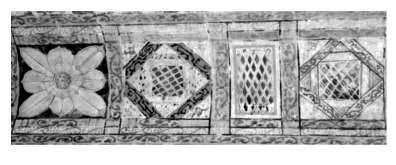

打虎亭两墓的十二组石门,同样包含铺首衔环与“四神”元素,但门扉铺首并没有出现上、中、下结构的配置样式。除铺首居于墓门中心位置外,“四神”皆处于石门边缘位置,青龙、白虎的尾部与云纹融为一体,下部框格中的“玄武”时常消失不见,完全由卷云纹代替,而内框中分隔有若干界格,这与二号墓中室南北两面壁画中的界格一致(见图10),同时在打虎亭汉墓正南方向的荥阳苌村东汉壁画墓[8](见图11)也出现有相同的界格和边框装饰。可以说,打虎亭汉墓的门扉画像及其周围一带的墓室装饰画像已然凸显出河南境内除豫南、豫东之外的又一独特样式。

图10 二号墓中室壁画

图11 荥阳苌村墓壁画

(二)与陕北、晋西北区门扉画像比较

从样式来看,打虎亭汉墓与陕北绥德、山西离石一带的墓门装饰花纹相似度较高。东汉时期,陕北绥德地区属西河郡腹地,踞守汉朝边关,农牧业的发展促使了当地的经济繁荣,以画像石为主要装饰的汉墓形制得以在几十年内迅速兴盛。这一地区的汉画像石的主要特征就是以“朱雀-铺首衔环”为主体造型及其明显的连续性图案装饰,铺首下方配有龙、虎或独角兽形象,在门框、门柱等主体图像的外侧饰以卷云纹,并有奇禽异兽隐没其中。如陕西黄家塔9号汉墓墓门(见图12)边栏的装饰图案,主要由卷云与穿插其中的羽人、九尾狐、三足乌等组成,内栏有嘉禾、灵兽点缀空间,延家岔汉墓墓门横额、竖石外栏(见图13)、晋西北地区的离石汉墓如是此类。云气图是汉代天地观念的符号象征表现。[9]在门扉画像中,卷云纹花边是一种常见的图像配置,它不仅营造出神秘的画面气氛,也呈现了门扉丰富多样的视觉形式,充分显示了汉代“厚葬”风气盛行时期墓葬的繁缛华丽之风。此外,陕西神木大保当汉墓和米脂官庄汉墓的墓门上还有敷以朱砂、墨色的表现形式,这种在画像石上加绘多种矿物质颜料的做法,在河南汉画像石中仅在南阳赵寨砖瓦厂汉墓中见到。

图12 陕西黄家塔9号墓门

图13 陕西延家岔汉墓墓门

(三)与山东地区门扉画像比较

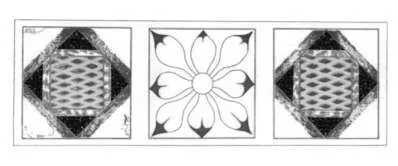

在画像内容上,打虎亭汉墓门扉中出现的大量祥瑞动物形象,与山东地区汉墓画像内容具有共同特征。例如武氏祠画像中的丰富多彩的神话故事和奇禽异兽,如人面兽、鸟兽、带翼仙人等,这些情节大多安排于云雾缭绕之中。再如,打虎亭二号墓的北耳室券顶藻井(见图14)和中室顶部东端(见图15),分别雕绘有墨色或彩色藻井图案,基本和山东沂南画像墓内的顶部藻井(见图16)装饰十分相似。

图14 二号墓北耳室券顶

图15 二号墓中室顶藻井

图16 沂南汉墓后室顶藻井

在雕刻技法上,打虎亭汉墓的门扉、门额、门框使用浅减地凸面线刻与阴线刻两种方法,制作效果细腻逼真,画面密集严整,具有鲜明的艺术特点,这和山东大部分地区的汉画像风格相似度较高。信立祥在汉画像石的分区研究中将洛阳及其周围地区归为画像石第五分区,并认为,从第一区(山东、皖北地区)到第五区(河南嵩、洛及周围地区)画像石技术发达程度来看,密县打虎亭两座汉墓极有可能受到第一分布区的影响。[10]另外,在距离打虎亭不远的后士郭村出土的东汉墓中也发现有石刻画像与壁画内容,其建筑结构、雕凿工艺和绘画风格与打虎亭墓极为相近。可看出在汉画像石墓的发展过程中,打虎亭及其附近一带在吸纳其他地区的画像石艺术时,也逐渐形成了自身的独特风格。

四、结语

打虎亭汉墓是新密市境内东汉墓群中规模最大、等级较高的两处墓葬。其墓门不仅制作工艺讲究,且门扉数量完备,各室口均配有石门一对,其精美的雕刻技艺和包罗万象、繁密精美的画像内容,显示出墓门在东汉时期墓葬文化中的重要地位,为我们了解东汉时期社会上层阶级豪华奢侈的厚葬风气及社会制度、经济、观念习俗等方面,提供了真实宝贵的物质材料。同时,打虎亭汉墓门扉的石刻画像反映了东汉中晚期雕刻与绘画工艺在不同地域、不同时期所表现出的发展水平和艺术风格差异,以及相互吸收融合后更加多元化的时代特征。