从“律”“调”而及潮州音乐表演中的指法观念

2020-05-22

作为地方乐种的潮州音乐,音乐风格独树一帜,听之常给人以音高游移、音律特别之感,历来备受学界关注。就此,立足于中西“律”“调”理论,学者们对此形态问题展开讨论,产生了诸多不同说法,使之成为潮州音乐专题研究,乃至音乐理论界中的热点话题。

一、关于潮州音乐的“律”“调”阐释

首先是从律制的角度。由于潮州音乐在演奏过程中,尤其是较为技艺高超的民间艺人,可以做到转换七个调,即“七反”。因此,包括陈天国①参见陈天国:《广东民间音乐的七平均律》,《中国音乐》,1981年,第4期。、张伯杰②相关论述可参见唐朴林:《潮乐音阶探析》,《交响》,1986年,第1期。、辜玉斌③参见辜玉斌:《潮州筝律制的流变与分析》,《黄钟》,2018年,第2期。在内的学者,通过对扬琴、月琴、古筝等乐器的实际测音结果,认为可以达到这种效果的根源即在于潮州音乐使用的是“七平均律”。

那么,在讨论潮州音乐是否属于“七平均律”之前,有必要就“七平均律”本身加以厘清。根据翁攀峰的研究④参见翁攀峰:《载武七平均律思想的初步探讨》,《星海音乐学院学报》,2013年,第3期。,早在清朝载武在《乐律明真明算》一书中就已经明确提出了七平均律在弦与管上的不同算法,这足以说明,古人已经掌握了七平均律的生律方法。虽然同样为了解决三分损益律无法“返宫”的困境,这一理论的计算方法与朱载堉不同,不过同样的是,在实际的民间音乐表演实践中,载武“七平均律”与朱载堉“十二平均律”都很难得到实际可操作的应用,只是从理论层面证明了这一律制是可以通过计算得出的。这一计算结果的证实,其实更称得上是数学算法理论上的卓越成就,而非基于实践的音乐理论总结。

在民族音乐学领域,最早提出七平均律这一概念的是埃利斯⑤Alexander John Ellis.On the Musical Scales of Various Nations.Journal of The Society of Arts, 1885, volxxxiii, pp.506-507.,他在对泰国多种打击乐器进行测音之后,结合一位泰国王子“演奏者是在尽量发出各音间的音程都是相等的音”⑥这句话原文摘自〔英〕埃利斯:《论各民族的音阶》,方克、孙玄龄译,北京:中国艺术研究院音乐研究所(油印本),1985年,第105页。为1951年根据德译版而出的日译版中所加入的“本章的追加附记”所载。的说法,推导出这一律制是将一个八度的音分值(1200c)划分为七等份(即每个等份之间音分值为171.4c)而构成的,并认为这是泰国音乐所共同沿用的一种律制。同时,由于“七等分”的律制与实际测音结果有所出入,他自己也分别在“二弦琴”(Satai)上演奏了测音律制与“七等分”律制,在后者得到泰国乐人肯定后,确认了“七平均律”这一假设的成立。但埃利斯是如何演绎不同的律制的?泰国乐人是如何演绎他们自己的音阶的?这种律制是如何生成、校准的?我们不得而知。从实际操作层面,埃利斯所提出的“七等分”律制让人不得不对其在民间音乐中如何得以实践而产生怀疑。

针对于七平均律所存在的问题,许多学者也发出了质疑的声音。如李武华通过对比自己的测音结果和文献中的记载,发现弦乐器与打击乐配合时出现了耳听纯律大三度的音程,实际为384c,与七平均律的计算结果(342.9c)相去甚远⑦参见李武华:《关于亚非美各洲民间音律的一种学说》,《中央音乐学院学报》,1993年,第1期。。除此之外,饶文心也通过对围锣以及东南亚乐队演奏的大量详实测音,指出东南亚音乐的音律实际上更符合邻谐音简比律的音值,并且认为埃利斯等人的做法实际上是以西方人的观念来框定东南亚的音乐文化,而忽视了“东南亚民族乐器属于非演绎律……而是从自然谐音列中直接择用”的这样一条“自然之法”⑧饶文心:《东南亚编锣乐器的乐律研究》,《音乐艺术》,1996年,第3期,第35页。。也就是说,随着测音技术的推进和更加详实的深入研究,即便是包含泰国音乐在内,也并没有证据表明所谓“七等分”律制在音乐实践中确实存在。可见,若将潮州音乐“附会”于埃利斯所谓的“七平均律”,这一基石并不可靠。

既然潮州音乐的律制并不是“七等分”的,那它有没有可能从其他律制种类的角度去阐释呢?对此,学者们给出了不同的答案。比如同认为潮乐律存在“纯律倾向”的就有何昌林、陈应时。何昌林认为潮乐生律方法上是基于三分损益律,但在转调过程中又不得不产生这种纯律倾向⑨参见何昌林:《秦乐与潮乐》,《交响》,1984年,第3期。;而陈应时则认为潮州音乐是基于五度相生律,只是在旋宫方法上倾向于纯律,同时,陈应时建议将这种特殊律制定名为“潮乐律”⑩参见陈应时:《也谈潮乐律》,《星海音乐学院学报》,1993年,第1期。。辜玉斌在肯定潮州音乐“七平均律”基础的同时,认为潮州筝在表演时结合演奏技法存在“七不平均律”,也因此将潮州乐律分为“定弦律”和“演奏律”⑪同注③。。以上学者,都注意到了潮州民间表演实践中,似乎存在着“七反”机制下的妥协。所以,也有学者试图从文化阐释的角度破解潮州音乐所谓“七反”这一难题。比如牛龙菲认为,所谓“七平均律”并不真正“平均”,它以“七反”为目的,是在一定的“调性逻辑框架”中,对某种类型的音阶进行移调演奏,并且阐明“七反”在文化的角度上实际上是受道家“九还七反,八归六居”之“七反”观念的影响,进而建议易之名“七平均律”为“七反律”⑫参见牛龙菲:《有关“七平均律”的问题》,《音乐艺术》,1998年,第2期。。

其实,历年来学者们对潮乐的测音结果大相径庭,其原因往往在于:(1)测音对象不统一(有的是单一乐器,有的是合奏乐曲,有的是独奏乐曲);(2)学者阐释的角度立场不同(有的是民间演奏家,有的是律学理论家);(3)潮州音乐本身演绎过程中的灵活性。对于这种已经能够称之为“共性”的东方音乐音调“不确定”的“特性”,正如应有勤指出的东方民族音乐体系是在“纯律音系网”之中所“编织”的“随机性音乐网”⑬参见应有勤:《论东方民族乐律的不确定性》,《中国音乐学》,1987年,第3期。。沈洽在他的著作《描写音乐形态学引论》中,对“基本乐位系统”中的位元系统理论进行建构之时,也提出了“音乐实践中的一个音,并不是律学上的一个点,而是一个群点”⑭沈洽:《描写音乐形态学引论》,上海:上海音乐出版社,2015年,第31页。的观点。而对于如何测定这种“群点”的“阈值”,沈洽举出了台湾学者张俪琼对潮州筝曲《寒鸦戏水》的一则分析案例⑮张俪琼:《潮州筝乐“变调音”之音律测定研究—以林毛根演奏〈寒鸦戏水〉〈柳青娘〉为例》,台北:台湾学艺出版社,2004年。。在这一案例中,作者针对潮州筝曲中所谓“一音三韵”所产生的“实质性微分音位”进行了实测,并专门设计了“频率落点测音法”。在这种理论设计下,仅对“重三”这一音位,就发现了325、351、378分布在bsi到si之间的音高。对此,沈洽建议用“动态音律”的观点,从实施测音资料中提取“音准点”的“模糊众数算法”,从而在“物理上”的阈值之外,更补充以“文化上”的阈值。

然而不论是何昌林、牛龙菲,抑或是沈洽,都提及了音乐形态与局内观念之下的“转调”(即“七反”)操作密不可分。因此,也有些学者以“调”作为阐释出口,比如其中相当一部分学者认为,潮州音乐之所以能够达成“七反”实际上是由于一种独特的调式,即“中立音徵调式”。持这一观点的首先以陈威、郑诗敏为代表,他们在文章⑯参见陈威、郑诗敏:《潮州乐律不是七平均律》,《音乐研究》,1990年,第2期。中列举了六种潮乐音律测音数据:轻三六调、重三六调共用扬琴音阶音律测音;活五调扬琴音阶的音律测音;重三六调《寒鸦戏水》测音;轻三六调弦诗乐曲《西江月》测音;重三六调细乐《过江龙》测音;中三六调筝曲《昭君怨》测音。通过分析比对发现,印证了这六种测音结果均不能与所谓“七平均律”相符合。缪天瑞在2006年出版的《律学》中,重新申明“中国广东潮州音乐中‘重三六调’所用的乐制,有人认为属于平均七声音阶……但是,较多人认为潮州音乐中重三六调不是平均七声音阶,而是中立音徵调式”⑰缪天瑞:《律学》,北京:人民音乐出版社,2006年,第266页。。与此持相似观点的还有李玫⑱参见李玫:《民间音乐中“中立音”现象的律学分析》上,《中央音乐学院学报》,2000年,第3期。,她同样从“中立音”现象出发,立足测音结果剖析调式结构,认为“重三六”属于变体五声音阶,“活五”属于变体六声音阶。除此之外,从“轻三六”到“重六”再到“活五”,周天星认为是“偏音”的加入使得曲调有了“同均三宫”这种在五声音阶体系内的移宫犯调的情形,因此潮州音乐存在不同音阶的调式调性之间主音转换的关系⑲参见周天星:《潮州音乐中存在的同匀三宫现象研究》,《南京艺术学院学报》,2013年,第1期。。在坚持不同“调体”间的差异属于旋宫转调范畴的基础上,针对于“活五调”,也有学者认为它符合于古代文献中的“清角流徵调”⑳参见饶宗轼:《释“引商刻羽杂以流徵”》,载饶宗颐总纂:《潮州志》,潮州:潮州地方志办公室,1956年。㉑同注⑨。。

根据以上文献可见,对于潮州音乐“律”“调”的研究在如何测律精准、判断律制的问题上产生了激烈讨论,也有学者试图从现有中西音乐理论的基础上对其进行了不同的阐释。通过梳理反思,我们也不得不承认,民间乐人在日常合乐演奏时,根本无法做到严格按照某种特别的律制校准音高。即便尽可能地采取精确的测音手段,但“一音三韵”的特质又使得合乐表演实际所产生的音律的测定与归纳很容易产生偏差。同时,在二四谱或工尺谱的首调唱名体系下,局内观念中也很难具备调式、调性、调高或旋宫的理论知识运用。

而实际上局内人通过乐音所表达的,并非独到、精密的计算之术。我们必须承认,传统抑或是西方音乐理论中已成为约定俗成的“律”“调”概念,对于真正参与合乐实践的乐人来说,是十分陌生的。由此可见,理论家们对潮州音乐“律”“调”理论层面的阐释,虽尽可能精确地描述了当时当下的某种音乐形态,但与民间长期以来形成的观念之间、与民间表演活态实践之间,仍然存在着某种难以逾越的鸿沟。因此,回到表演的发生过程,挖掘乐人生成、维持、衍化这种音乐形态特质的内在逻辑,似乎可以从不同的角度阐发对其音乐形态的认知。

二、回归表演:“调体”观念与指法应对策略

相比于“律”的概念,“调”作为局内“作乐”(music-making)知识体系的一部分要常用得多。说到潮州乐人指法中的“调”,必须强调的是,这里的“调”既需要与西方共性写作时期以来形成的调式㉒Mode,则更为强调音阶之间音与音的关系及其排列方式,如常用的大调(major)和小调(minor),“全—全—半—全—全—全—半”的音程关系或“全—半—全—全—半—全—全”的音程关系的差异,指的就是调式的不同。当然,这当中不可避免地要去考究“音阶”的由来。世界上任何一个民族的音乐都有其各自的音阶构成,而音阶中的音又来自不同的生律体系。、调性㉓Tonality,特别强调一个主音(tonic)的作用“共性写作时期”(common-practice period)的音乐……作品都有一个引力点,一个或清晰明确或隐含不显的中心,所有的音高都环绕着它运动,这种现象被称作调性,而这种引力中心(gravitational center)—一个单音(在英文字母表中用从A到G的字母标识,加上各种必要的修饰语,如“降”“升”或“大调”“小调”等)—被称作主音。〔美〕斯蒂芬·G.雷兹:《完全音乐理论教程》,孟酋、孟巫娜译,长沙:湖南文艺出版社,2016年,第3页。、调高㉔Key,调高变化通常适用于在调式调性不变的情况下,主音的变化,这一变化也即指一种“整体的迁移”。概念相区分,也需要谨慎地与不同时期中国古代乐论文献记载中的宫调理论相对应。单纯从汉语语境来看,“调”的涵义本身就是十分庞杂繁复的。比如,洛地曾将“调”的释义分为音韵学、文体学、音乐学三大类进行阐释㉕参见洛地:《“腔”“调”辩说》,《中国音乐》,1998年,第4期;《“腔”“调”辩说(续)》,《中国音乐》,1999年,第1期;《宫调与换韵》,《中国音乐》,2015年,第2期。,使我们更加不能忽视这一字涵义之丰富性。

综上所述,汉语中“调”这一字所能够表达的音乐学相关意涵应包括以下几种:

(1)音乐结构单元,或称曲目(piece),日常表述如“曲调”“采茶调”“孟姜女调”;

(2)由语言声腔(accent)差异而借喻的音乐风格特点,进而引申至描述音乐旋律特征(style)的涵义,如“二黄调”“四平调”;

(3)调高,对应英文(key),日常表述如“调门”,有时又以乐器的空弦(散声)作命名(如合尺调),或以个别乐曲的首音作命名(尺字调);

(4)作动词,校准音高,读作“tiáo”,对应英文(tuning),日常表述为“调弦”“调素琴”;

(5)以落音、主音命名的不同音阶组合方式,接近于调式(mode)含义;

(6)指某一类音乐体裁(form),如“小调”等。

所以,面对不同时期、不同体裁的历史文献,如何“能”将其中的“调”与现今潮州“作乐”所涉及之“调”(包括乐人表述之“调”、乐人表演之“调”)一一对应,是值得谨慎对待的。同在潮州音乐领域,“调体”之“调”、“七反”(或说“反线”)所反的“调”、“五调朝元”的“调”,其含义绝不是一以贯之的。

以潮州音乐领域内最为常见的“轻三六”“重三六”“轻三重六”“活五”这几种乐人表述之“调”说起。自陈天国始,对于“轻、重、活”这几种对于潮州音乐不同风格的表述,人们开始谓之“调体”㉖陈天国、苏妙筝:《潮州音乐》,广州:广东人民出版社,2004年,第31–33;27页。。而根据陈天国的解释,之所以不用“调式调性”等西方音乐体系固有概念,也是因为“调”的概念在传统乐种中作为一个“母系概念”,既包含有乐曲旋律,又可以指音阶排列方式,还可以涵盖“调高”的转换,西方既有的调式、调性、调高概念都已不足以贴切地囊括它们的全部。而在“调体”的概念之下,“转调”通常指乐人们对同一首乐曲的一种变奏手法,例如将《重六·寒鸦戏水》演变为《轻六·寒鸦戏水》演奏,使乐曲的曲风由悲切深沉转为轻快活泼。

通常情况下,“调体”会被以类似于调式音阶的形式阐释(见表1),但仔细分析比对各“调体”乐曲,会发现这种音阶式的总结却不是绝对的。例如《重六·寒鸦戏水》中经常会被演奏的mi,《轻六·平沙落雁》旋律中不可忽视的si。纵观众多弦诗乐曲,重六旋律骨干音中的mi、la,与轻六旋律中不可称为“经过音”“装饰音”或“偏音”的fa、si,比比皆是㉗例如对《轻六·平沙落雁》头板68板各版本记谱中,最多的fa出现了14次、si出现了26次,fa、si两音分别占所记写音符的a:3%/6.3%,b:3.7%/5.1%,c:3.9%/6.8%。曲谱引据张汉斋:《潮州民间音乐选》,广州:广东人民出版社,1958年,第12页;陈天国、苏妙筝、陈宏:《潮州弦诗全集》,广州:花城出版社,2001年,第165页;王培瑜、陈纤、余亦文:《潮汕传统弦诗500首》,北京:中国戏剧出版社,2010年,第133页。。严格意义来说,“轻”“重”所能够区分的,只是fa与si出现时所使用的演奏技法差异。而笔者之所以谓之以不同的风格倾向,也是出于实际表演实践过程中指法运用策略的差异。

表1 以音阶释“调体”㉘陈天国、苏妙筝:《潮州音乐》,广州:广东人民出版社,2004年,第31–33;27页。

但其实,我本人在学习潮州“轻”“重”两种“调体”的乐曲时,经常会听到“师傅”们教导我:“轻六的乐曲要轻按(弦),重六的才可以重按(弦)。”通过使用古筝演奏这两种“调体”的乐曲,我也发现,轻三六的乐曲并不是杜绝了fa、si两音,而是更多地出现mi—fa、la—si这种二度之内的按弦,也即“轻”的旋律线条中的fa、si两音更倾向于比其低的mi、la的方向运动,如《轻六·平沙落雁》中的“65343 -”、《轻六·大八板》中的“35243 -| 6612123|1132176| 5……”;而重三六的乐曲,也不是杜绝了mi、la,而是更多地采取mi—fa—sol、la—si—dol这样小三度范围内的按弦,也即“重”的旋律线条中的fa、si两音更倾向于比其高的sol、dol的方向运动,如《重六·寒鸦戏水》《重六·昭君怨》中都会出现的标志性音型“22654552|442454 4”再如《重六·黄鹂词》中的“23217712”—而这也即所谓的“轻按”和“重按”。

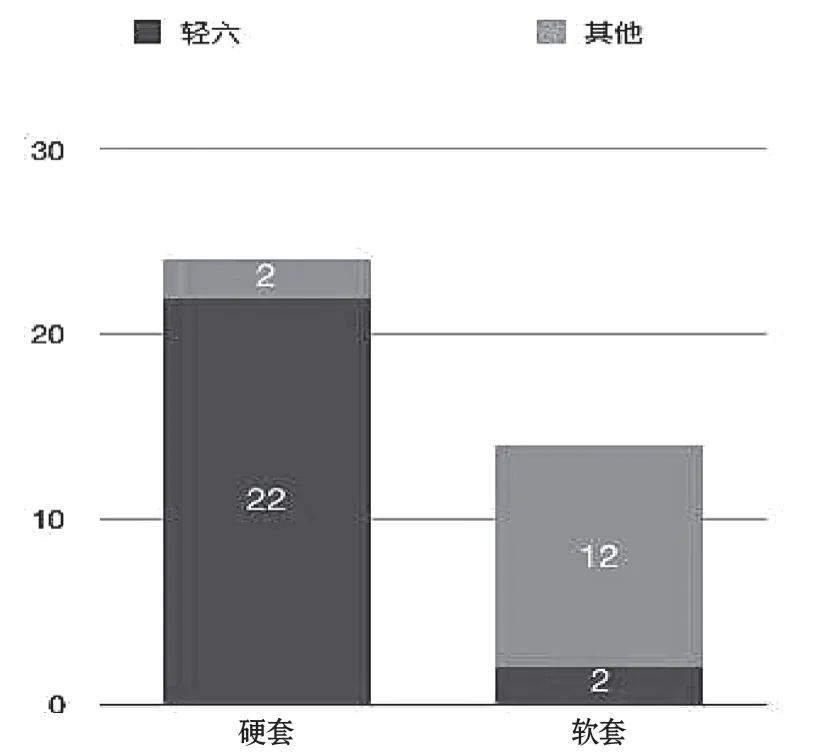

其实从潮州音乐曲目库中,也可以找寻到类似“轻按—重按”对应不同“调体”的线索。尤其是细乐的软硬套曲目。由三弦、琵琶、筝三种弹拨乐主奏的小型合奏形式在潮州被称为细乐。在面对同样的曲目时,细乐对于表演指法要求相对于弦诗乐格外严格,更为追求“弹按尾随”所带来韵味上的润腔效果。因此,对于不同乐曲,在细乐上被分为“软线”与“硬线”两大类:硬线定弦高、软线定弦低。过去演奏细乐“软—硬”套曲时,还需转动琴轴调弦或更换乐器。而通过比对现存乐曲曲目库,可以发现细乐软—硬线曲目与弦诗乐各“调体”曲目存在一定的对应关系:软线曲目与重六、活五曲目基本重合,硬线曲目与轻六曲目基本重合㉙通过对曲目库的梳理,可以发现如细乐“硬套”曲目中绝大部分都与弦诗乐“轻六”曲目相对应,只有《双娇娥》与弦诗乐《双娇娥·重六》相对应、《混江龙》脱胎于弦诗乐《混江龙·活五》。而“软套”曲目中,却只有《串珠帘》《小桃红》两首属于弦诗乐中的“轻六”,并源自“外江”,其余绝大部分曲目都属于“重六”或“活五”调体。曲目库来源于张汉斋:《潮州民间音乐选》,广州:广东人民出版社,1958年;《潮州音乐研究(传统套曲资料)》,汕头:汕头市文学艺术工作者联合会刊印;1980年;陈天国、苏妙筝、陈宏:《潮州弦诗全集》,广州:花城出版社,2001年;王培瑜、陈纤、余亦文:《潮汕传统弦诗500首》,北京:中国戏剧出版社,2010年;饶宗轼:《潮州弦诗正韵》,潮州:潮州市文化馆、潮州市非物质文化遗产保护中心,2019;陈天国、苏妙筝:《潮州古谱研究》,广州:花城出版社,2002年;陈天国、陈宏、苏妙筝:《中国古乐·潮州细乐》,广州:广东人民出版社,2011年;郑秋岳:《细乐谱》,手抄自行刊印本,1994年等。。(见图1)

图1 “轻六”曲目与“软—硬”套对应情况

而现实的表演技法运用也正与这一比对结果相吻合㉚在此处仅讨论“轻三轻六”(简称“轻六”)、“重三重六”(简称“重六”)两种“调体”,是由于在笔者考据的700余首潮州音乐曲目中,各“调体”曲目仅有《柳青娘》《浪淘沙》《粉红莲》三首可作“轻三重六”演奏,民间也有“重六的头、轻六的尾”(指前半旋律中的dol—re—fa相当于后半的so—la—dol)的说法。此“调体”疑为连缀变奏表演中的一个过渡环节,而且仅适用于部分曲目,因此暂不作单独讨论。。首先,是相同乐器定弦越低,琴弦张力越小,便于按揉,也就越容易演奏韵味繁杂的曲目;其次对于五声音阶定弦的古筝和品位有限的潮州琵琶来说,fa、si两音出现的频率越高,越是需要按揉琴弦,软线的定弦无疑更有益于演奏“重六”的曲目。而“轻六”的曲目fa、si使用频率低,即便使用也多为平直腔调,无须过多吟猱、大幅度按颤,使用硬线演奏更容易树立一种清丽明快的曲调风格。“硬线—软线”所对应的,即为表演者针对不同乐曲所采取的“硬—软”指法策略,无疑促使“轻—重” 之“调体”得以被更明显地区分开来。

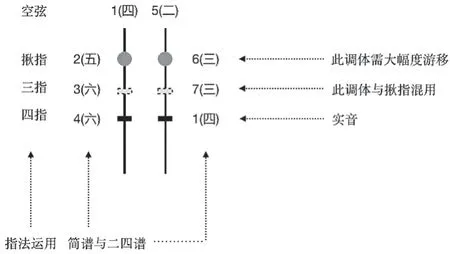

诸调体中比较特殊的是活五调,因为加入了绝无可能出现在其他“调体”中“游移且微升”的si、re两音(二四谱中的三、五两个谱字),其音乐形态尤其给人以悲切哀婉之感,在首调听感下也极容易产生“转调”的错觉。但实际上,民间乐人还喜欢称其为“揪五”(也有说法称“揉五”),指“弓弦乐器的按弦手指在弦上作上下来回揉搓之意”㉛同注㉖,第17页。。尤其在潮州人视为“入门乐器”的椰胡㉜之所以选取椰胡来说明问题,原因有二:1.潮州各弦乐器惟有椰胡仍保持一个把位演奏的传统惯习;2.传统意义的表演中,椰胡虽不是领奏乐器,但它被称为“辅弦”或“扶弦”,有辅助二弦校准音高、补充韵味的功能。和领奏乐器二弦㉝二弦定弦与椰胡相反,“三、五”两个谱字也为“揪”,但近代以来二弦多变换把位演奏,因此不如仍然维持传统不换把位演奏的椰胡有说服力。上(见图2),需要大幅度吟猱的“三”“五”两个谱字恰好都为左手食指演奏。“揪”的指法使得re、la两个音在大幅度吟猱之下,一定程度上遮蔽了三指原位实音位置,进而出现re—mi、la—si之间的音高游移。再加之实音的fa、dol两音,听上去稳定的音只剩下了dol—fa—sol—do,这几个从音响意义上具备“转调”功能的音级,也正说明为何活五的乐曲给人以“转调(高)”之感觉。但在建立于二四谱唱名进行表演的局内人心中,活五调似乎只是运用了一种特别的指法,相对于其他“调体”,只是风格上存在不同。在此情境下,抛开客位的听觉感受与理论分析,唯独一个“揪”字来比喻的指法,再加之被称为“病弓”㉞林毛根:《潮乐的风格与活五调》,《中国音乐》,1984年,第3期,第54页。的弓法,正恰来表达出一种如泣如诉、委婉深沉的曲调,反而从生成机制的角度,再释了音乐形态“之所以是”的问题。

图2 活五调椰胡指法位置图

由以上可见,“调体”实际上是由表演者所主导、以手指所及的“软”或“硬”,再加以“揪”,建构了不同于“他地”“他时”“他指”的“调”。因此,我们将视线重回表演者建构,发觉表演实践中产生此类“调”之形态的过程。“调体”之“调”所言明的,是站在表演者主位立场上,由指法观念主导下所产发的、可以给人以调性调高迁移感或特殊律制听感的、音乐风格指向上的差异。在它的背后是表演者的表演意图和观念所支撑,是指法的运用起着决定性作用。

而学者们之所以会对“轻”“重”“活”的问题产生“律制”“调式”与“调体”的不同说法,也是由于站在了不同的角度:在观察者的客位角度,“轻”“重”“活”给人的听觉感受在调性、调高上意味着变化与特质,乃至于律制的特性;而从表演者主体的角度,它们是建立在二四谱指法音位感之上的主调思维,甚至越是熟稔的乐人,越不会受到听感上调性、调高迁移感的干扰。

回到问题的最初,潮州音乐语境中的“调”,终究不可被仅仅归纳为已有成规或中西理论中的“调”或“律”,它更多地指向局内表演者指尖上的约定俗成。所以在阐释之时,也理应回归表演的过程/表演者本身,一探究竟。

三、回归表演:“调”的运转与指法位置感规约

于潮州“律”“调”的相关问题讨论,无非都是力图从某种角度对潮州音乐表演实践所产生的音乐形态进行阐释,而探究局内表演过程,也自规约着一套关于“调”的运转逻辑,且尽管同样对局内人意味着“转调”,“七反”和“五调朝元”在实际操作中又存在着不同。但不论如何,“调”的运转逻辑,实质上又框定了音乐形态的可变空间,进而在“调体”的风格分化基础之上,为潮州音乐风格的整体统一奠定基础。

在前人叙述中,常以潮州音乐可以进行“七次反线”操作来讨论潮州音乐是否属于某一种律制。我们也不妨面向表演继续追问,潮州音乐的“七反”究竟是什么?它是如何被表演者造就的?陈天国对于“律制”的“平均”看法源于弓弦乐器表演时指法的平均(虽然从理论层面指法造成的弦长平均并不等同于平均律),但这种出发点的背后究竟指向了音乐形态中的何种结构力?

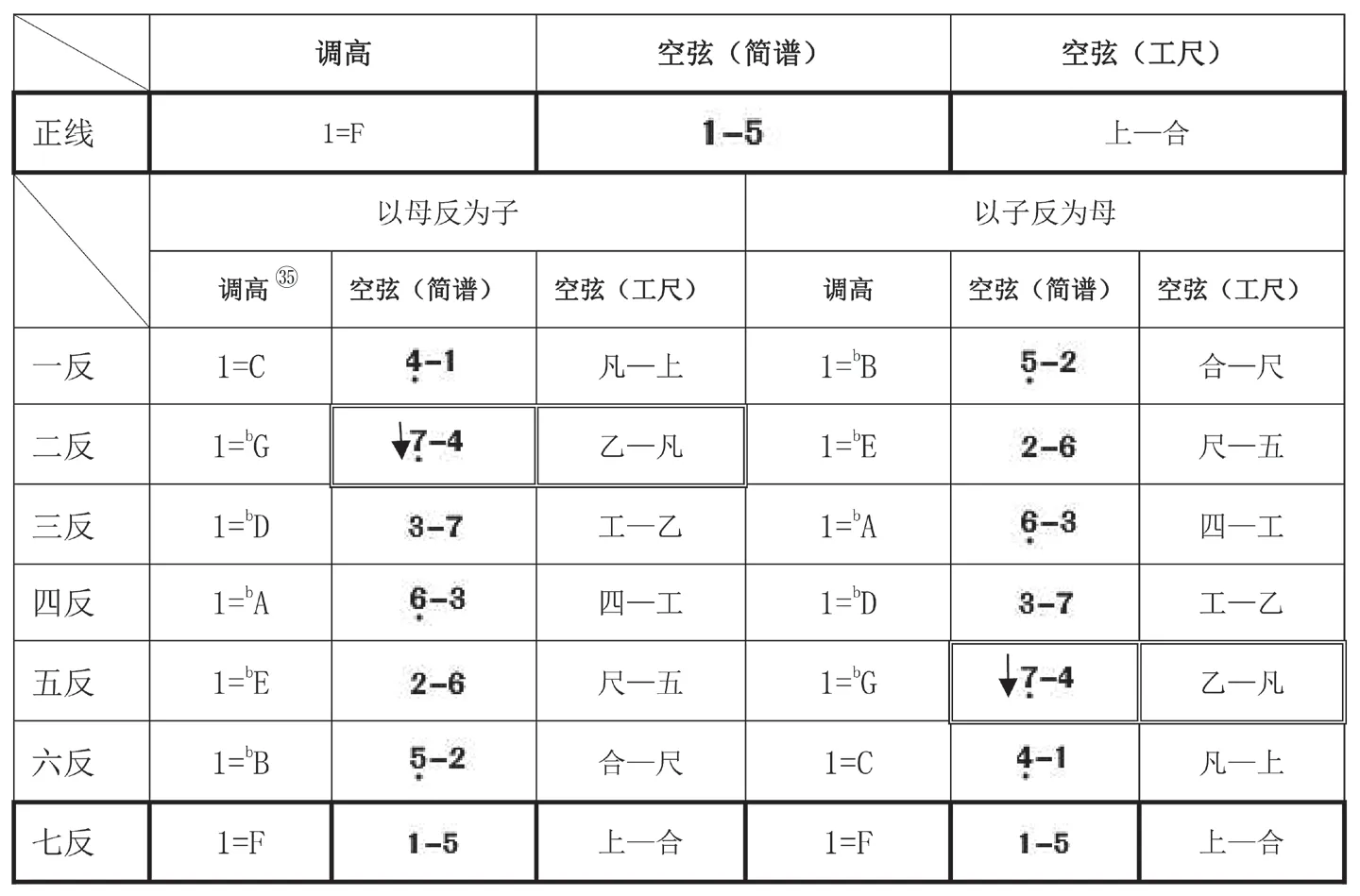

单从音响结果来看,“七反”造就了调高的转换。从表演实践来看,“七反”是基于七声音阶的“反线”,而“反线”又是基于弓弦乐器的空弦音高不变的情况下转变唱名的做法。一般被标注为“反线调”的乐曲专门指称上四、下五两个方向的调高转换,如依据椰胡的“子母”两线作为参照(见图3):椰胡原定弦为1=F调唱作do—sol(上—六),第一种反线称为“以子反为母”,即两弦分别唱作sol—re(六—尺),使调高转为1=bB;第二种反线称为“以母反为子”,两弦分别唱作fa—do(凡—上),调高转为1=C。但在此调高运转逻辑下,技艺精湛的乐人实际上可以做到反转七调,以椰胡为例,可以产生如表2的七种变化。

图3 反线与椰胡子母线对应关系

表2 两方向七反对应调高

由表2可知,在维持五度定弦不变的情况下,环环相扣的调高运转模式下,无论是向哪个方向运转,都只存在七种调高,且在第七次变化时,回到F调,唱名(指法)也重归正线。这其中比较特殊的在于,“以子反为母”第五反、“以母反为子”第二反,出现了“乙凡线”,所唱音名由纯五度变为减五度,可音高还维持在纯五度的情况下,这种“勉强”一方面需要演奏者根据旋律变化指法技巧,在si、fa两音上加奏装饰音使之音高游移,另一方面也造成听感上si会偏低(在空弦不变的情况下,维持二指指法习惯的大二度关系,同样的在“工—乙”“四—工”弦时,二指音fa也不免偏高)—在纯五度控制下“勉强”造成了一种似乎(指法上)“平均”的音律—或者换句话说,在局内听觉感知中,倾向于纯五度的si、fa两音本就没有什么奇怪的。而只有做到了近乎于纯五度的si、fa两音这种平均的指法,才能顺利地完成弦乐器上的“七反”。

无独有偶,通过“反线”转换调高的做法在汉调音乐中也十分常见。除此之外,在潮州庙堂音乐中,“七反”的存在还有其特殊的必然性,即“经师先起音唱起来,然后伴奏乐队才依声循调来演奏”㊱同注㉖,第124页。。同样,这种附着于仪式功能“依声循调”而产生的调高、指法变化,也并非孤例。如处于潮汕亚文化圈的海陆丰南塘吹打乐,在伴奏丧葬仪式时,优秀的“大吹”(唢呐手)能做到根据执仪者唱经起调的高低,来调整吹奏指法,决定吹奏音乐的调高㊲根据笔者2017年8月对南塘吹打乐传承人郑俊绵的采访笔录。。

类似于潮州音乐“七反”的做法,在其他地区传统民间乐种中也并不少见。比如《查阜西琴学文萃》中记载了查阜西与杨荫浏关于“翻七调”的讨论:“杨(荫浏)曾用一支‘吹奏者认为不错’的坊间之笛,作转七调演奏,并测定音程,进而证明这种笛不是‘七平均律’”㊳查阜西:《谈中国笛律》,载于《查阜西琴学文萃》,北京:中国美术出版社,1995年,第768页。;而查阜西则认为,“从上字调起,一直到乙字调,共是七调,每一不同的调都曾一一用到,都是从一根笛子上翻出来的”㊴陈正声:《七平均律”琐谈—兼及旧式均孔曲笛制作与转调》,《星海音乐学院学报》,2001年,第2期,第26;26–28页。。而对于这种“翻七调”的做法,陈正声也曾从理论和操作的层面加以论证㊵陈正声:《七平均律”琐谈—兼及旧式均孔曲笛制作与转调》,《星海音乐学院学报》,2001年,第2期,第26;26–28页。,这种所谓“七平均律”其实并非绝对的平均音分而来,而达到这种“翻七调”所必备的是制作乐器与演奏的技巧:吹口、叉口和气口。

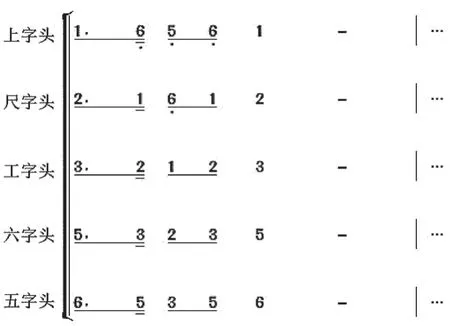

除了“七反”,潮州音乐领域传统意义上的“转调”在具体操作层面,还有另外一种途径,即“五调朝元”。与“七反”不同,“五调朝元”是立足于五声音阶调式体系,以同宫系统内五个音级分别作主音的类似于“调式调性”上的运转(即F宫—G商—A角—C徵—D羽)。所谓“朝元”,即强调在这一过程中,主音虽变,但宫音不作变化,旋律走向、节奏框架与“元首”段落保持不变。(见谱例1)

谱例1《柳摇金》五调朝元首句变化㊶谱例为笔者根据2018年3月对潮州西湖儒乐社弦诗乐表演及部分社员口述记谱。

在这一过程中,“调”的迁移感始终基于五声音阶之音位,这种做法使得每一“调”的运转可以使乐曲的音响效果产生巨变,但在表演者的角度,这种“转调”无非是指法在不同音位上的移植,尤其是在古筝、扬琴等繁弦乐器上,指法的移植更为原封不动地上下平移。即便从听感的角度上各“调”的曲调存在巨大差异,但在表演者眼中,它们仍然是“同一首”曲目。

虽然与“七反”在客位的理论阐释上根由不同,但“五调朝元”在民间音乐表演实践中,同样印证了局内乐人们建立于指法观念之上的“调”感。在“变与不变”的观念之中,关于指法位置感的表述先于且置于不同乐器的音位感,这无疑凸显了乐人的主观动觉(而非客观听觉),占据了主导地位,使表演的旨趣终究归于表演者自身,也进而使得乐人们在合乐过程中对主体表演体验的追求占据了绝对优势。陈天国所谓“七平均律”,所讲求的“平均”终究还是指法的位置(虽然我们无从印证埃利斯所闻泰国王子所指的“平均”、埃利斯在“二弦琴”上为泰国乐人演示的平均是否与指法相关)。但归根结底,是潮州乐人表演的过程中其指下的拿捏,而非推算提升而来的理论知识,决定了这一音乐形态的生成、维持、衍化。

由以上可见,“七反”“五调朝元”等潮州作乐实践语义中的“调”的运转,框定了在指法观念下,音乐表演中所呈现的音与音之间的位置、距离,使潮州音乐整体性的“大”风格得以定型。而实现“调体”的“软”“硬”“揪”的指法,则使“大”风格之下“小”风格的分化成为可能。

诚然,对于“音响事实”的客位阐述使传统音乐之形态得以体系化、理论化地呈现。但民族音乐学领域相关表演研究,提醒着人们反思这类阐述对表演主体“自表述”、对“作乐”“过程”的忽视,也有越来越多的学者意识到“将多样化的表演过程作为一种文化研究策略的重要性”㊷萧梅、李亚:《音乐表演民族志的理论与实践》,《中国音乐》,2019年,第3期,第5页。。有关声音的数据测量分析、理论勾勒并不是阐释音乐形态的唯一途径,而由“体验”而及“感觉的意义”,则使音乐实践及其所归属的文化、所折射的思想观念等可待挖掘的真相浮出水面。因此,将表演中所涉及的“律、调”问题重置于表演语境,方能得知一个表演主体的“具身”体验,一幕幕鲜活的“具地”(emplacement)的表演现场,方可以表演的话语诠释表演的问题。还原表演的过程,也即还原传统音乐形态得以生成—维持—衍化的路径,进而更加促使其以源生的姿态延绵、生长。